La dernière exécution capitale publique en France.

BRÈVES

N°149 Février 2016

Dans nos lectures comme dans nos voyages, il est bon de se préparer avec soin, et non moins bon de se livrer au hasard. Je n'avais pas Jean Genet au programme, ne m'étant jamais senti proche de lui, mais voilà que l'ami Christòphoros m'appelle d'Athènes plusieurs fois ces jours-ci : il traduit Le condamné à mort, pourrais-je l'éclairer sur certains points obscurs ?

Je l'ai lu jadis, ce Condamné à mort. En 1942, à trente-deux ans, emprisonné pour vol à Fresnes, Genet a fait ses débuts d'écrivain avec ce long poème qui allait devenir célèbre, mis en musique et chanté ou dit par Mouloudji, Daho et quelques autres. Alors que ma première lecture ne m'avait laissé qu'un vague souvenir, pourquoi suis-je à ce point frappé cette fois-ci ?

Un jeune assassin «si beau qu'il fait pâlir le jour», condamné à mort, chante son amour pour un autre jeune détenu. Un chant d'adoration, de désir fou, chauffé à blanc, où la réalité sordide et douloureuse est transfigurée, inversée : l'amour illumine tout, le crime est beau et noble, la guillotine est une apothéose pour l'assassaint.

Rêvons ensemble, Amour, à quelque dur amant,

Grand comme l'Univers mais le corps taché d'ombres.

Il nous bouclera nus dans ces auberges sombres,

Entre ses cuisses d'or, sur son ventre fumant,

Un mac éblouissant taillé dans un archange

Bandant sur les bouquets d'œillets et de jasmins

Que porteront tremblants tes lumineuses mains...

Soixante quatre strophes portées par le même lyrisme extatique, la même langue somptueuse où mots d'argot et obscénités sont enchâssées comme des bijoux. Le vers impeccablement classique, respectant jusqu'à l'alternance des rimes féminines et masculines, déjà anachronique à l'époque, tire le poème hors du temps, tout en lui apportant un troublant mélange de tension et d'ampleur.

La chanson qui traverse un monde ténébreux

C'est le cri d'un marlou porté par ta musique,

C'est le chant d'un pendu raidi comme une trique.

C'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux.

Osera-t-on louer la prison qui exacerba ainsi les sentiments et les sens du jeune homme ? Soudain je pense à mon cher Nìkos Kavvadìas, poète bien-aimé des Grecs, dont la thématique est assurément différente, mais qui dans les mêmes années 40, prisonnier à sa façon lui aussi (confiné qu'il était sur les bateaux), s'enferma comme Genet dans le somptueux carcan des vers, d'où sortirent des merveilles.

La dernière exécution capitale publique en France. |

Avec Emmanuel Bove, né Bobovnikoff, même chose : des premiers contacts un peu tièdes, puis un nouvel essai aujourd'hui avec son opus 1 : Mes amis, roman de 1924, fraîchement réédité par L'arbre vengeur.

Curieux destin que celui de Bove, alternativement oublié puis redécouvert en fanfare. La préface de Jean-Luc Bitton lui attribue un fan-club d'une variété terrifiante : Rilke, Gide, Jacob, Guitry, Soupault, Colette, Beckett, Camus, Handke, Vila-Matas, Poelvoorde, Giscard d'Estaing...

Résumer ce roman ? Trop dangereux. Le lecteur s'enfuirait, craignant une débauche de misérabilisme. On ne peut pas rêver anti-héros plus nul que le narrateur, dont le refus de travailler et la maladresse infinie le plongent dans la plus noire des misères, matérielle et surtout affective. Ce qui manque le plus à cet homme-là, c'est d'être aimé. Chaque chapitre est une nouvelle tentative pour trouver un ami ou une amante, et à chaque fois c'est raté, on s'en doutait — ou s'il trouve, c'est pire encore. Le titre, Mes amis, est d'une ironie cruelle.

La pauvreté du personnage trouve un écho dans celle de l'écriture, dont la simplicité confine au dénuement. Au bout de deux pages on pense abandonner, comme si l'on manquait d'air, mais peu à peu on s'habitue et on ne peut plus s'en détacher. On s'est fait embobiner par une remarquable invention dans le détail sordide («le chauffeur, violet comme une varice», «je nettoyai mes ongles, sous la table, avec une allumette»), par une tension extrême, une perfection dans le dépouillement qui fait que toute cette grisaille en devient presque éclatante. Et c'est ainsi que Bove, sur un sujet voisin de celui de Bloy dans Le désespéré, nous ébranle davantage à mi-voix que le père Bloy vociférant.

«Abêti par l'émotion, j'allais vers la porte ouverte et pleine de la lumière du jour, comme un morceau de bois vers le centre d'un tourbillon.»

«Elle était blonde et belle, comme ces femmes qui, sur les cartes postales anglaises, embrassent le museau d'un cheval.»

«Un homme comme moi, qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler, sera toujours détesté.

J'étais, dans cette maison d'ouvrier, le fou, qu'au fond, tous auraient voulu être. J'étais celui qui se privait de viande, de cinéma, de laine, pour être libre. J'étais celui qui, sans le vouloir, rappelait chaque jour aux gens leur condition misérable.»

Pas si bête au fond, le bonhomme.

Et je comprends bien mieux aujourd'hui ces amis qui en me parlant de Bove ont l'œil brillant.

Bove dans sa bonne ville de Bécon-les-Bruyères. |

Je ne sais ce que Simenon pensait de Bove, mais logiquement ces deux fouille-misère ont dû mutuellement s'estimer.

Les complices, peu remarqué à sa sortie en 1956, a aujourd'hui les honneurs de la Pléiade Simenon, tome III. Un chef d'entreprise qui pelotait sa secrétaire en conduisant provoque un accident, causant la mort de cinquante enfants. Il sera dès lors poursuivi par sa conscience et par la peur d'être arrêté, jusqu'à ce que...

Un criminel sans cesse plus affolé au point de provoquer sa propre fin, on reconnaît là le thème d'un des récits les plus forts d'Edgar Poe, Le cœur révélateur. Cette fois nous sommes dans une petite ville de province française, invités chez ses notables, pas franchement sympathiques on s'en doute, mais le personnage central c'est Mme Sexualité. Le héros balance entre deux femmes, dont la secrétaire, corps du délit, personnage d'autant plus fascinant que pratiquement muet et totalement opaque. Le plus étonnant dans ce roman, c'est qu'au lieu des coucheries médiocres, voire sordides qu'on attendait, l'auteur nous décrit une expérience quasiment mystique. Entre ces deux êtres totalement étrangers l'un à l'autre, qui communiquent uniquement par le sexe, celui-ci est une «envolée», un «bond dans un autre monde». «L'univers s'éloignait alors jusqu'à n'être plus qu'une nébuleuse sans importance. Les objets perdaient leur poids, les gens n'étaient plus que des pantins minuscules ou grotesques et tout ce à quoi on attache d'habitude du prix devenait saugrenu.» Les deux amants parviennent ainsi «à l'extrême bord du précipice, jusqu'à frissonner de peur de n'en pouvoir revenir».

On devine que Simenon, baiseur compulsif, a mis beaucoup de lui-même dans ces pages. Son personnage est admirablement ambigu, ni aimable ni haïssable, à la fois coupable et innocent ; le livre lui-même est tendu à l'extrême entre la culpabilité séculairement liée au sexe par la société (caresser une femme, ici, c'est tuer des gens et ruiner la vie d'un homme) et la lutte d'un homme seul (le héros et l'auteur derrière lui) pour se délivrer de ce poids écrasant. «Ils n'étaient gais ni l'un ni l'autre. Ils n'étaient jamais gais. N'avaient-ils pas, à présent, l'air de deux maudits ? Pourtant Lambert était persuadé de leur innocence, c'est cela qu'il aurait voulu leur crier à tous sans espoir de se faire entendre.»

Ce roman, dont l'action paraît toute simple, est admirablement construit, porté par un entrelacs de leitmotivs qui parachèvent l'envoûtement. Sacré bonhomme, ce Simenon. Plus je le lis, plus il m'épate. On aimerait vivre centenaire pour avoir le temps de le lire d'un bout à l'autre.

La couverture d'époque. |

Ce Simenon-là n'étant pas un polar, Jean-Claude Izzo s'y colle pour le polar du mois avec son Solea de chez Gallimard, troisième volume d'une trilogie qui peut se lire séparément. Izzo adulé par un fan-club sans frontières, et dont j'ai remis la lecture pendant des années, freiné par une vague appréhension.

C'était pourtant un type très bien, feu Izzo. On le devine à travers son bouquin : anar de gauche, pas vraiment pote avec les banquiers, les politiques et les flics, amoureux de Marseille sa ville et de la vie en général, généreux et tout. Attachant de même, son émouvant héros, picoleur et désespéré. Solea est une charge très bien documentée semble-t-il, et violente à juste titre, contre les mafias au sens propre et celles qui nous gouvernent. Notre monde vu par Izzo est un océan de pourriture où surnagent quelques îlots préservés :

«Un pastis s'imposait. Et un peu de musique. Un bon vieux Nat King Cole. The Lonesome Road, oui, avec Anita O'Day en guest star. Oui, c'est ce qu'il me fallait avant d'aller rejoindre Fonfon et Honorine. Au menu, petits farcis de légumes, elle avait annoncé. Le goût de la courgette, de la tomate et de l'aubergine ainsi préparées, je le savais, tiendrait la mort à distance.»

Alors qu'est-ce qui cloche dans Solea ? Pas grand-chose à vrai dire. Le héros-narrateur qui s'étale un peu trop sur lui-même et s'écoute un peu trop parler ; la main lourde parfois, les figures obligées du polar qui parfois frôlent d'un peu trop près le cliché ; la sanguinolence inutile ; les femmes tournant autour du héros, forcément divines (comme cette peu crédible fliquette, vraie déesse au mental comme au physique). À moins qu'il n'y ait là surtout une incompatibilité d'humeur entre un méditerranéen exubérant et l'homme du Nord froid que je suis. Je ne voudrais pas ôter un seul lecteur aux romans d'Izzo — à supposer que j'en aie le pouvoir.

Saint Malo, 1998. |

«"Mon Dieu, la jolie fleur", dira un profane, à quoi le jardinier, sur un ton légèrement offensé, répondra : "Vous voyez bien que c'est une petrocalis pyrenaica". Car le jardinier a un faible pour les noms ; une fleur sans nom est, pour parler à la façon de Platon, une fleur qui n'a pas d'"idée" métaphysique ; bref, elle n'a pas de réalité pleine et véritable. Une fleur sans nom n'est que de la mauvaise herbe ; une fleur dotée d'un nom latin est en quelque sorte promue à l'état de spécialité. S'il pousse une ortie dans une de vos plates-bandes, vous lui appliquez le nom d'urtica dioica et vous commencez à lui attribuer de la valeur et même vous piochez le sol autour d'elle et vous le fumez avec du salpêtre du Chili.»

J'avais acheté pour Carole, notre jardinière-en-chef, L'année du jardinier de Karel Čapek (10/18), traduit du tchèque par Joseph Gagnaire. Après l'avoir feuilleté, je l'ai lu d'une traite.

Čapek (1890-1941), connu ici pour des romans d'anticipation tels que La guerre des salamandres, satiriste mordant persécuté par les nazis et mis à l'index par les communistes, était en même temps un paisible et savant jardinier. Cet ouvrage-là le prouve, qui décrit mois par mois les activités jardinatoires avec une double jubilation : celle de l'homme que son sujet possède et qui le possède parfaitement, celle de l'écrivain aussi amoureux des mots que des plantes, composant un bouquet de fleurs de rhétorique à la gloire de celles du jardin. La précision la plus terre-à-terre, dans son livre, s'allie aux envolées lyriques. La transformation de l'argile en humus, par exemple, a une beauté d'épopée, mais c'est dans toutes les pages que se déploie une ivresse langagière contagieuse, avec en particulier des orgies d'énumérations et un humour diffus planant sur l'ensemble. Mais attention : cultiver son jardin, pour l'auteur, ne veut pas dire qu'on oublie totalement la marche du monde. Si L'année du jardinier est un petit manuel de sagesse, c'est aussi que la réflexion politique y fleurit discrètement plus d'une fois.

Le laurier de ma mère. |

Et pour prolonger l'euphorie, voici (sonnez, hautbois d'amour ! sonnez flûtes de Pan !) le délicieux Thierry Laget. Il m'a plus d'une fois ravi ces derniers mois, j'ai chanté ici-même les louanges d'À des dieux inconnus, de Bergers d'Arcadie et de Provinces, avant de me plonger aujourd'hui dans l'Atlas des amours fugaces, à la bonne enseigne de l'Arbre vengeur.

Je ne ferai qu'un reproche : c'est trop court ! Dans ces quatre-vingt pages dégustées d'une traite, huit brefs récits portant chacun le nom d'une femme décrivent un moment amoureux vécu avec l'une d'elles. Pourquoi un atlas ? Ces dames nous emmènent aux quatre coins de la planète, de Venise à la Californie, de la Laponie au Pérou, de Delhi à Land's End en passant par toutes les mers du globe.

Huit aventures si belles, si étranges qu'on a souvent peine à y croire, mais n'allons pas couper les cheveux du réel et de la fiction en quatre : chez Laget l'incroyable devient naturel et la situation la plus banale, inversement, apparaît merveilleuse ; ce qui importe, c'est qu'ici l'émerveillement sonne vrai, que ces moments enchantés sont décrits d'une plume enchanteresse.

Quoi de plus commun que l'expérience de la nuit blanche ? Notre homme lui donne les plus somptueuses couleurs :

«Il faut attendre le matin pour que la nuit blanchisse : c'est au moment où elle n'est plus qu'elle advient. Mais c'est le temps qui doit s'écouler avant la pique du jour, temps rarement parcouru, révélant à chaque pas des perspectives inconnues, jamais vues par personne, ce temps où l'on s'aventure sans carte, sans boussole, comme au cœur d'une forêt où la neige a effacé tous les chemins, c'est ce temps infini, impossible à jauger, qui la distingue en notre mémoire.»

Le soir des résultats du bac, Elle et Lui passent la nuit à déambuler dans les rues d'une ville de province, car «dormir nous paraissait trahir la vie qui s'ouvrait devant nous», avant d'aboutir avant l'aube devant une boulangerie, «l'endroit où palpitait la nuit», qui leur offre sa lumière et sa chaleur ; et là, «quand la nuit fut bien cuite, nous la rompîmes et la partageâmes».

Plus loin, il rencontre une physicienne nucléaire. «Quand elle me regardait, accoutumée à considérer l'infime et l'invisible, elle avait l'air de toujours mettre son regard au point, je supposais qu'elle était myope, ou bien c'est moi qui étais flou.» Elle craint que l'expérience en cours «tourne à la catastrophe et provoque la naissance d'un trou noir qui nous engloutirait tous». Ce ne sera pas pour cette fois, mais au moment où ils s'embrassent enfin, «le bâtiment fut secoué dans ses fondements comme s'il avait été frappé par une bombe atomique, l'écran s'éteignit, la salle plongea dans les ténèbres». Est-la faute à ce baiser si tous les disjoncteurs de la côte ouest ont sauté ? On est prêt à le croire.

Je n'aime pas trop, d'habitude, les auteurs qui exhibent leurs succès féminins, mais là je n'éprouve pas la moindre jalousie, au contraire : on ne peut qu'être heureux de vivre pareils instants, fût-ce par procuration, et que dire après pareil festin de mots, sinon Amen, alléluia ?

Beauté et variété infinies... |

Au cinéma, bonheur en demi-teinte seulement avec le très célébré Carol de Todd Haynes. C'est pourtant une belle histoire : l'amour entre deux femmes dans la très prude Amérique des années 50, avec deux excellentes actrices, un excellent metteur en scène, un excellent chef-op, tout excellent, juste, émouvant, au point qu'on se demande pourquoi on ne vibre pas davantage. L'ensemble ne serait-il pas un chouya trop beau, trop lisse, trop téléphoné ?

Rooney Mara, Cate Blanchett. |

Bonheur sans nuages, par contre, avec un film noir de 1947, Out of the past (La griffe du passé, appelé parfois Pendez-moi haut et court), signé Jacques Tourneur. L'un des sommets du genre, selon les spécialistes, l'un de ses représentants les plus purs, avec son pessimisme noir, son scénario dédaléen, ses dialogues tranchants, sa mise en scène sobre, élégante, inspirée. Mitchum et Douglas jeunes s'y affrontent implacablement.

Douglas and Mitchum. |

Bonheur non moindre avec le petit dernier des Larrieu Brothers, 21 nuits avec Pattie. Drôle de film, fantasque, libertaire, souriant, à la fois exubérant et nonchalant, hymne échevelé au sexe un peu frotté de fantastique, avec une morte qui se balade, une quadra frigide qui revit enfin (Isabelle Carré), une bonne-vivante aux actes et aux discours très libérés (Karin Viard) et Dussollier inquiétant nécrophile. La nature autour d'eux, dans ce petit village du sud, semble elle aussi électrisée par le désir, jusqu'à l'orage décisif. Tout cela est beau comme un songe d'une nuit d'été. J'avais quelques réserves quant au précédent opus des Larrieu ; cette fois elles tombent toutes, comme une robe au pied d'un corps nu.

Isabelle Carré, Karine Viard, Denis Lavant. |

Fait-on encore des films sans Dussollier ? Dans Le grand jeu de Nicolas Pariser, il nage dans les eaux troubles de notre politique hexagonale, manipulant un écrivain en panne (Melvil Poupaud) pour avoir la peau d'un ministre influent. L'écrivain se retrouvera chez des anarcho-autonomes dans une ferme qui ressemble fort à Tarnac, quant à l'aventurier manipulateur... C'est comme dans la vraie vie, on ne saisit pas tout, l'essentiel étant de comprendre que nous sommes gouvernés par des requins — quel naïf en doute encore ? Ce premier film, subtil et profond, maîtrisé dans ses dialogues et dans sa mise en scène, est une étonnante réussite. Et j'aurais voulu noter l'une des répliques du film qui nous est allée droit au cœur : «Cultiver un jardin, de nos jours, est un acte politique essentiel.»

Dussollier, Poupaud. |

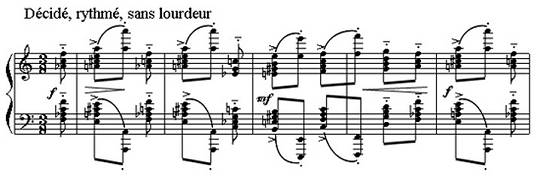

1915. Le compositeur des Jardins sous la pluie, Claude Debussy, pourtant malade et au bout du rouleau, va écrire en un temps record l'une de ses grandes œuvres, la plus visionnaire avec Jeux : les Études.

Je croyais les connaître, mais les entendre sur dailytube en suivant la partition qui défile sur l'écran me les rend plus prodigieuses encore, avec leur complexité extrême (que rehaussent par contraste des instants de naïveté ostentatoire, comme dans le Cinquième quatuor de Bartok), leur souplesse et leur vivacité de chat, leurs feux de Bengale et leurs fusées, la douzième restant ma préférée pour sa puissance beethovenienne, ses grommellements, ses piétinements, sa colère sombre et le trou d'un silence terrible au milieu.

Cette redoutable Étude pour les accords, je n'aime pas trop qu'on la joue comme pour gagner un sprint ; Gieseking et Pollini que j'entends sur Internet, les plus lents de tous, gagnent la course. Je réécoute mon vieux CD, Monique Haas, sobre, excellente.

Début de la douzième Étude |

Il en faut, des bonheurs d'yeux et d'oreilles, pour oublier un peu cet hiver de cauchemar, la planète malade crevant de chaud et nous glacés d'horreur — moins par les attentats que par leur suite : le naufrage moral collectif d'un pays hébété par la trouille, reniant ses libertés et ses principes, sous l'œil extasié des lepénistes et des djihadistes, nos vainqueurs ; le président, petit bonhomme, vexé qu'on l'ait promu naguère capitaine de pédalo, se rêvant amiral, pourquoi pas maréchal et laissant partir à la dérive le navire de l'État.

Depuis des semaines, chaque jour dans Le Monde, hommage aux victimes du 13 novembre : une photo, un portrait en quelques lignes. Tous beaux, gentils, attachants, comme chaque fois qu'on meurt. L'intention est louable, cela fait plaisir aux familles, suis-je seul à éprouver un vague malaise ? Est-il sain d'entretenir le souvenir des attentats, de se complaire dans la crainte et le chagrin, alors que la grande urgence est de nous arracher à cette sidération sans fin ?

Malaise aussi devant les événements de Cologne : ces immigrés qui se jettent soudain sur les femmes dans la rue, immigrés anciens dans leur grande majorité, pourquoi le font-ils cette année alors qu'ils se retenaient auparavant ? Ce déchaînement imprévu, l'année même où d'autres immigrés débarquent, qui arrange-t-il donc ? Ne tombe-t-il pas à pic pour exciter la xénophobie du bon peuple ? Tout cela n'est-il pas un peu mystérieux ?

Maréchal, le voilà... |

Une bonne nouvelle pour finir, tout de même : les piliers de la Quinzaine littéraire, récemment chassés par la nouvelle directrice ou partis d'eux-mêmes par solidarité, viennent de créer une revue en ligne. La bonne vieille Quinzaine de Maurice Nadeau ressuscite donc sur Internet, à l'adresse www.en-attendant-nadeau.fr, qu'on se le lise !

En attendant Nadeau : est-ce à dire que le retour de Nadeau, parti très loin, est aussi peu probable que la venue de Godot ? Ne serait-ce pas plutôt une façon d'affirmer que Nadeau, par son exemple, est toujours vivant malgré les apparences ?

Nadeau bien avant la Quinzaine. |

En mars, Zola et Murat, Géraud et Cendors, Soloup et Polìtis, Verlaine et Ravey, Rolin et Chrétien de Troyes. Et puis Collette (avec deux l).

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Ceux qui savent ne parlent pas ; ceux qui parlent ne savent pas.

Une vertu insolite est plus suspecte qu'un vice.

Le pire de tous les défauts est de n'en avoir aucun.