«Il a tout l'air d'un cadavre debout, oublié sous la pluie par un assassin distrait», dit Pierre Louÿs...

BRÈVES

N°148 Janvier 2016

Max Elskamp, La louange de la vie... Gustave Kahn, Domaine de la fée... Albert Samain, Aux flancs du vase... André Fontainas, Les vergers illusoires... Charles Guérin, Le sang des crépuscules... Pierre Quillard, La lyre héroïque et dolente... A.-Ferdinand Hérold, Images tendres et merveilleuses...

Sept poètes, parmi d'autres plus connus (Rimbaud, Jammes, Fort, Verhaeren...), au catalogue du Mercure de France en 1900. Tous oubliés, deux d'entre eux inconnus, même de nom, au fouineur que je suis pourtant. C'est comme d'ouvrir, dans un grenier, une malle poussiéreuse. Elle cache peut-être sous un tas de vieilleries, rêvons un peu, d'émouvants trésors.

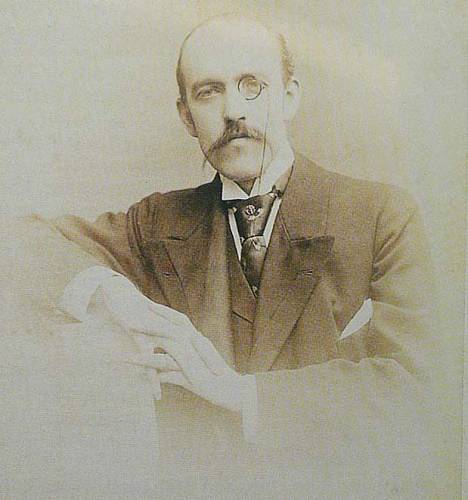

Tiens, Henri de Régnier. Cet admirateur et gendre de Heredia, poète et romancier prolifique, fort connu en son temps, mondain, académicien, partit du Parnasse pour aboutir au symbolisme. Remy de Gourmont écrit en 1901 qu'il est «le plus parfait» de nos poètes, «celui qui représente le mieux à cette heure la tradition du vers français».

Ouvrons délicatement Les médailles d'argile de 1900, rééditées en fac-simile (Hachette livre BNF). Des vers classiques, de nombreux sonnets. Le poète a trente-six ans, mais sa poésie a pour nous des airs de vieille dame noble et fragile, ridée par moments (que d'étranges maladresses !), mais capable encore de tendres et beaux sourires. Laissons-nous aller à la douceur désuète de ces jardins, de ces aurores, de ces idylles, à l'abri de la fureur du monde. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud viennent de passer, ils ont tout remué, mais voilà les eaux de nouveau lisses comme si de rien n'était.

J'aime quand L'averse semble maille à maille / Tisser la terre avec le ciel. J'aime Le jardin mouillé qui s'égoutte / Dans l'ombre que j'ai faite en moi. Il y a là comme ça plus d'un éclair de poésie, et même des poèmes entiers qui caressent la beauté tout en frôlant voluptueusement le kitsch. N'est-elle pas enjôleuse, cette visite nocturne de l'Amour avec son arc :

Et tu gardes visible en ta chair lumineuse

Le reflet transparent de sa lampe, et ton corps,

En sa langueur flexible et souple, semble encor

Imiter l'arc divin par sa courbe amoureuse.

«Flexible et souple», quelle horreur ! Mais le dernier vers, quel bonheur !

Vers la fin — quelle audace ! — deux ou trois poèmes en vers libres, où la voix se fait plus souple, plus sinueuse, à l'image d'

Un petit sentier d'herbe et de sable

Qui monte un peu et qui descende

Et tourne et semble

S'en aller au fond du silence...

Ce subtil jeu d'assonances, savoureux ma foi. Et l'on referme la malle, plutôt satisfait, et en même temps — c'est l'avantage de fréquenter à l'occasion les petits maîtres — plus admiratif que jamais de MM. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé.

«Il a tout l'air d'un cadavre debout, oublié sous la pluie par un assassin distrait», dit Pierre Louÿs... |

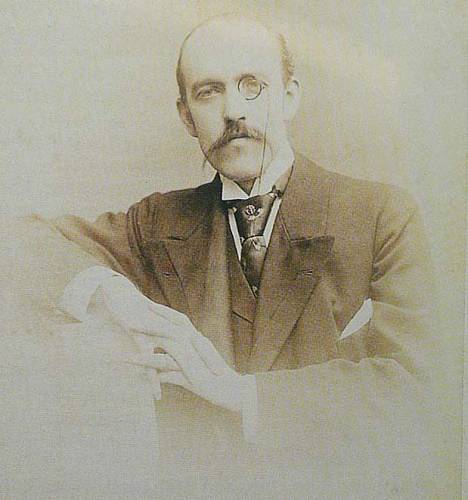

Quelques années plus tôt, en 1887, Léon Bloy publiait son premier roman, Le désespéré — que Dieu me pardonne ma transition brutale, de la pièce d'eau dormante du paisible poète au maëlstrom d'un prosateur forcené.

Roman ? Sans doute, mais rudement autobiographique. L'auteur, se donnant le nom de Caïn Marchenoir, y revient sur les épreuves qu'il vient de subir : la misère, les morts atroces de deux femmes aimées. Il raconte le tout avec son emportement et sa colère perpétuels, son pessimisme noir, sa «misanthropie enflammée», dans un paroxysme sans fin. Il se vautre dans sa douleur, se complaît dans l'horrible jouissance de qui se gratte frénétiquement, habillant cette souffrance on ne peut plus réelle d'une armure de mots cliquetante, clinquante, brinquebalante : subsannation, sigisbéen, flueur, pollicitant, excogiter, enthymème, lapicide, nidoreux, électuaire, taudion, alliciant, tout un bric-à-brac de mots-projectiles, la violence du vocabulaire accompagnant celle de la pensée. L'énergumène dézingue à tout va. Ce chrétien est l'homme le moins charitable qui soit, les humains étant pour lui presque tous bons pour l'enfer, à part lui-même et un ami qui l'adule. Le romancier Paul Bourget, chouchou de l'époque, est férocement démoli sur des dizaines de pages. Échantillon :

«Dulaurier referma les yeux et, dans la tiédeur du lit, s'immergea dans l'exquise ignavie matutinale de ces colons de l'heureuse rive du monde, pour qui la journée qui monte est toujours sans menaces, sans abjection de comptoir ni servitude de bureau, sans le dissolvant effroi du créancier et la diaphragmatique trépidation des coliques de l'échéance, sans tout le cauchemar des plafonnantes terreurs de l'expédient éternel !»

Lautréamont, en revanche, totalement inconnu à l'époque, est encensé vigoureusement, qui l'eût cru ?

Le désespéré déferle sur les 500 pages d'une édition savante chez Garnier-Flammarion, fort soignée, la fervente préface de Pierre Glaudes occupant à elle seule les cinquante premières. Malgré ce prudent sas préparatoire, on est saisi, ballotté, giflé. Il y a, notamment lorsque Bloy décrit sa foi, des moments de lyrisme exaltant, même pour celui qui l'a perdue : «Il s'était rué sur Dieu comme sur une proie...» «Cet ébloui de la Face du Seigneur, Icare mystique aux ailes fondantes...» Et d'autres moments, hélas, où il se noie dans son raz de marée, et nous avec.

De tels marathons ne sont plus de mon âge. Jeune et intrépide Lecteur — si tu existes —, arrivé à la page 166, recueille-toi un instant : c'est là que j'ai rendu l'âme, épuisé.

Bloy, quelques années plus tard. |

André Blanchard est l'un de ces auteurs confidentiels dont certains initiés vous repassent le nom, l'œil brillant, l'air gourmand.

Né en 1951, il travaille à Vesoul dans une galerie d'art. Ses livres sont les chapitres d'un immense journal détaillant ses observations, ses lectures, ses humeurs. Contrebande (Le dilettante) rassemble ses carnets de la période 2003-2005.

Premier point commun entre Bloy et Blanchard : ils passent leur temps à râler. Blanchard se complait dans son spleen chronique, il ronchonne, sa vie ne lui plaît pas, les livres l'emballent rarement, il n'aime pas Jouhandeau, Bobin, Ernaux, Houellebecq, Morand, Finkielkraut (on lui trouve bon goût) ; fan de Baudelaire (bravo !), il admire aussi Richard Millet (aaargh !) ; il déteste Internet, on s'en serait douté ; les mesures anti-tabac lui inspirent des pages vengeresses, comme à tant de vieux birbes ; il dit des choses plutôt sinistres de façon vive et souvent drôle dans des phrases qu'on devine hyper-chiadées — trop peut-être, le raffinement et la concision rendant parfois la pensée obscure.

Du coup — second point commun avec Bloy — on ne sait trop qu'en penser. À peine en ai-je écrit du mal, que je me ravise. Et vice-versa.

«Qu'on n'est pas sur terre pour être heureux, me l'a-t-on assez dit. J'aurai vécu là-dessus, et, si possible, délégué à mes phrases : qu'elles donnent du bonheur, fût-ce en hébergeant son contraire.»

Oui, elles en donnent souvent, surtout dans ses coups de griffe :

«Ainsi va la frime : on ne compte plus les écrivains qui, étant dans les petits papiers de la société, médaillent leur ego en s'autoproclamant subversifs.»

Plus loin, on le trouve moins charmeur quand il s'auto-cite avec un brin de pontifiance.

Enfin — troisième point commun — ses pages sont trop monochromes, sa grisaille manque de rayons de soleil. D'autant qu'elle a tendance à s'étaler. Il devrait élaguer davantage. Si avec lui au moins j'ai tenu jusqu'au bout, j'ai refermé le bouquin comme on se lève de table après trop manger.

Ce qui m'agace un peu en lui, c'est aussi ce miroir que me tend cet autre moi-même, obnubilé par ses histoires infimes, pinçant inlassablement les mêmes deux ou trois cordes grêles.

Emmanuel Berl va me changer les idées. Je reste sous le charme de ses récits enjôleurs, Rachel et autres grâces en tête. J'attends le même plaisir léger de Sylvia, dont le titre laisse espérer amours et marivaudages.

Eh bien non : ce livre-là, autobiographique, est triste, dur et âcre. Berl raconte son enfance hantée par la mort, entre un père tôt disparu et une mère malade, avant d'égrener une litanie d'amours et d'amitiés brisées. Sylvia ? Elle n'apparaît qu'au tiers du livre et rien n'est dit des moments heureux partagés. À peine arrivée, la voilà déjà repartie, longuement regrettée et recherchée en vain, cristallisation de tant d'autres échecs.

Étrange histoire d'amour, si fantomatique mais si intense. «Je ne me sentais pas séduit par elle, je me sentais lié. (...) Je n'avais pas l'impression d'être amoureux, j'avais l'impression d'être requis.» Étrange aussi, l'aveu de solitude et de désarroi venant d'un homme si sociable et choyé par le succès. Berl, en fait, est un être complexe, donc passionnant, divisé, «séparé de [lui-même] non moins que des autres». Pas totalement seul en fait, puisque habité par des idées contradictoires qui coexistent en lui sans trop se gêner mutuellement, «tels deux personnages qui ne pourraient s'entendre vivent côte à côte, dans un même compartiment de chemin de fer, sans se parler».

Il s'analyse avec une subtilité cruelle, pour notre bonheur, et nous offre en prime les portraits éclatants des personnalités que ce fils de famille côtoya (pages étonnantes sur Proust, qu'il fréquenta), déployant un tableau finalement très noir de l'entre-deux-guerres, qui s'achève ainsi :

«...a peine conscient de ma propre décomposition qui se diluait dans la décomposition générale, je crois que, tout pesé, en ce qui me concerne personnellement, et n'étaient les tortures subies par les autres, je me félicite du déluge que fut la guerre.»

Notre polar du mois ?

La rigole du diable, de Sylvie Granotier (Livre de poche), publié en 2011.

Une jeune avocate est hantée par le meurtre inexpliqué de sa mère, quand elle était toute petite, presque sous ses yeux. Elle défend une Africaine soupçonnée d'avoir tué son vieux paysan de mari. Nous la suivons dans ses va-et-vient entre un présent et un passé tous deux très lourds, et aussi entre Paris et la Creuse où - coïncidence ? - les deux crimes ont été commis. Les coïncidences, cette histoire n'en manque pas, mais loin de gêner, elles ajoutent à son charme et à sa force : elles donnent à ce polar remarquablement ficelé, qui d'un bout à l'autre nous mène par le bout du nez en bateau, un petit côté conte de fées - sans fée, mais avec ogre...

Ce qui n'empêche pas l'auteur de travailler subtilement la psychologie de ses personnages, presque tous complexes, insaisissables, liés entre eux qui plus est par des rapports embrouillés et changeants. La réalité ici vacille sans cesse, comme dans le très troublant Benito Cereno de Herman Melville - sacré compliment. La relation entre la jeune femme et son père, par exemple, est fort bien vue. Échantillon :

«Elle se dit qu'il a toujours été au bord d'être beau, mais il manque au dessin régulier des traits, au nez fort et droit, au grand front dégagé, la touche divine de l'artiste qui donne la vie. Comme si le peintre avait renoncé à une ébauche bien partie qui ne lui donnait pas entière satisfaction. C'est la première fois qu'elle se dit cela et elle en reste muette et interdite.»

Finesse dans le regard, fermeté dans l'écriture, voilà encore un polar qui franchit allègrement les frontières du genre. La Granotier, honorablement connue dans son domaine, mériterait de l'être encore davantage.

Elle est également actrice au cinéma. |

Pure coïncidence : le nouvel opus de Jean Echenoz, Envoyée spéciale, chez Minuit comme toujours, nous balade entre la Creuse et Paris lui aussi — avant de s'envoler vers des régions bien plus lointaines. Après les trois récits biographiques (Ravel, Courir, Des éclairs), le roman historique (14) et le recueil de textes brefs (Caprice de la reine), Echenoz revient sur d'anciennes traces. Son premier roman, Le méridien de Greenwich, voilà près de quarante ans, devait être initialement un roman d'espionnage classique, et en cours d'écriture c'était devenu de l'Echenoz. L'équipée malaise et Lac ont creusé la même veine, et nous y revoilà.

Le dispositif échenozien est désormais tout à fait délibéré, parfaitement rodé : ce livre est tiraillé d'un bout à l'autre, comme les précédents, entre la construction d'une fiction palpitante et la démolition de celle-ci. L'auteur intervient, se moque apparemment de ses personnages et de ce qu'il raconte, mais en même temps on y croit, on attend la suite, d'autant qu'on est sadiquement ballotté entre deux intrigues et savamment mené en bateau (ah, ces personnages à l'identité double ou fuyante !). Il déréalise l'histoire à coups de péripéties improbables, tout en l'ancrant en même temps dans le réel par une attention extrême aux décors et aux objets, de préférence insignifiants, à cet infra-ordinaire cher à Perec. Bref, Echenoz maintient une fois de plus, avec une grâce de funambule, cet équilibre instable entre jeu et sérieux, entre sourire et malaise qui fait le charme et la force de toute son œuvre.

Ses fans retrouveront au fil des chapitres toute une série d'échos qui font d'Envoyée spéciale une sorte de livre-somme, de récapitulation (avant d'autres aventures peut-être ?). Avec un final grandiose dans l'un des lieux les plus comiques de la planète — et l'un des plus sinistres : la Corée du Nord, sauvagement ridiculisée ici (on est plié de rire à tous les coins de page). On se demande parfois comment un tel pays, une telle folie peuvent exister. On a désormais la réponse : pour servir de décor à un livre d'Echenoz.

S'il affectionne les voyages lointains, notre romancier est trop lucide pour croire qu'ailleurs l'herbe est forcément plus verte. À preuve la phrase admirable que voici, avec sa cohérence profonde derrière sa syntaxe désinvolte :

«Ces derniers jours, du côté de Lou Tausk et de Nadine Alcover, rien n'est advenu de très neuf sauf que l'idée de partir au bout du monde s'est un peu estompée. C'est qu'à la réflexion, le monde avec ses guerres actives ou larvées, ses raideurs ethniques, politiques, religieuses, tribales, raciales, claniques, ses fractures nucléaires, sa mise en coupe réglée, son terrorisme et son tourisme et ses mêmes magasins partout, eh bien ce monde on en reparlerait plus tard, on est très bien ensemble et on n'est pas plus mal chez soi, et allons donc baiser.»

Eche-noz ! Eche-noz ! |

En rentrant de Corée du Nord, brève halte en Grèce chez Thanàssis Valtinos.

À quatre-vingts-ans passés, et après la mort de Koumandarèas, Valtinos est le patriarche des lettres grecques (catégorie prose) — à condition de ne pas donner à ce mot un sens solennel et figé. Valtinos est un explorateur de formes, qui change de technique à chaque livre. Une demi-douzaine d'entre eux ont été traduits en français, dont son chef-d'œuvre, Éléments pour les années 60 (Actes Sud), étonnant montage de textes en apparence anodins (lettres, articles de presse...) qui peu à peu dessinent le portrait du pays.

Deux de ses livres viennent de paraître aux éditions Fario.

Le dernier Varlamis, traduit par Lucile Arnoux-Farnoux, nous fait parcourir en 50 pages, à toute allure, l'histoire d'une famille et du même coup celle du pays tout entier depuis sa naissance en 1821 jusqu'à nos jours. Tout est présenté minutieusement comme vrai, tout est inventé en fait, mais cette construction «vertigineuse et borgésienne», nous dit le préfacier Gilles Ortlieb, «parvient ainsi, par collage, montage, accumulation, à donner à voir par transparence la radiographie d'une nation, d'une époque et, au bout du compte, ce qui pourrait bien constituer l'inconscient collectif d'un pays». Comment mieux dire ?

Dans Contre-courant, traduit par Ortlieb lui-même, l'auteur interrogé par une thésarde (encore une invention ?) lui raconte son enfance et son adolescence, et à travers elles cette guerre civile qui ravagea le pays après 1945. Le livre touchera pleinement ceux qui ayant lu Valtinos pourront comparer ses fictions à cette réalité ; les autres trouveront là un récit fort et poignant et goûteront l'écriture astringente de Valtinos, «le ton très direct, dru, ce style sans drapé ni fioritures», scripsit Ortlieb.

Image de la Guerre civile grecque |

Honte à moi, je n'avais pas encore lu le célèbre Anglais David Lodge ! Je commence par sa pièce, The writing game (1991), traduit par Béatrice Hammer et Armand Éloi pour Rivages sous le titre L'atelier d'écriture.

Un stage d'écriture dans la campagne anglaise. Trois écrivains pour l'animer : deux Anglais - une auteure de best-sellers, un jeune provocateur à succès - et un Américain plus obscur, quoique sans doute meilleur qu'eux. On ne verra pas les stagiaires, une jeune femme exceptée, tout se réduisant aux relations entre les trois gens de lettres, leurs affrontements vachards, leurs chassés-croisés amoureux.

C'est habile, fin, drôle, mordant, solidement construit sur des oppositions sans doute pas follement originales, mais efficaces : hommes / femmes, Angleterre / USA. L'équilibre est judicieusement maintenu dans le regard sur les personnages : un est tout à fait sympathique (la petite stagiaire), un franchement puant pour pimenter (le jeune connard), et deux plus nuancés qui nous inspirent des sentiments variables (l'Anglaise et l'Américain, tous deux entre deux âges).

Pourquoi cette pièce est-elle si peu jouée chez nous ? Les maladresses de la v.f. (cf. CARNET DU TRADUCTEUR) n'ont pourtant pas de quoi vraiment gêner le spectateur.

Samuel Beckett, fort sagement, traduisit lui-même son Waiting for Godot. Ce célébrissime En attendant Godot, on croit bien le connaître parce qu'on l'a lu et même vu au théâtre autrefois, mais lorsqu'on le redécouvre aujourd'hui parfaitement mis en scène par Jean-Pierre Vincent, entre les murs calcinés des Bouffes du Nord qu'on croirait dévastés exprès pour Beckett, on est plus ébloui encore qu'autrefois. Godot paraît plus fort, plus tragique et plus drôle que jamais.

Bouffes du Nord, décembre 2015 |

Touchez pas au grisbi, le film, date lui aussi des années 50. Transition idiote, aucun rapport entre Beckett et Becker (Jacques), qui adapte le roman homonyme d'Albert Simonin. On pense très fort à Du rififi chez les hommes d'Auguste Le Breton filmé par Jules Dassin : même époque, même milieu de truands vieillissants, même qualité. Becker s'acquitte là d'une commande avec son sérieux et son talent habituels, mais c'est dans la longue scène où Gabin prépare un frichti pour son vieux copain qu'on sent qu'il se régale vraiment.

Jeanne et Jean. |

Les films de Nani Moretti, c'est toujours bien. Son petit dernier Mia madre, où l'on voit une réalisatrice tiraillée entre un tournage difficile et la mort de sa mère, oui, c'est vraiment bien, intelligent, sensible et tout. Très très bien. Alors d'où vient, à la fin, cette ombre de déception ?

Margeherita Buy, John Turturro |

Aucune déception en revanche avec Jiri Menzel : son Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, de 2006, est savoureusement menzelien, c'est-à-dire coquin, joyeux et goguenard. Les distributeurs français, apparemment, nous ont jugés indignes de lui, à moins qu'eux-mêmes ne soient indignes de nous.

Paradisiaque. |

Philippe Faucon, lui aussi, fidèle à lui-même, nous comble une fois de plus. Son exploration de l'immigration maghrébine en France se poursuit avec Fatima, portrait d'une femme et de ses deux filles. Le film adapte une histoire vraie, celle de Fatima Elayoubi, immigrée marocaine qui raconte sa vie dans deux livres : Prière à la lune et Enfin, je peux marcher seule (Bachari).

Faucon le mal nommé serait plutôt du genre colombe. Son regard est toujours d'une parfaite justesse, à la fois lucide et chaleureux. Il réussit à concilier l'inconciliable : d'une part, une impression de naturel, comme si la vraie vie se déroulait sous nos yeux, genre Kechiche ; et d'autre part, sans les longueurs et les complaisances de celui-ci, un dépouillement à la Bresson.

Philippe Faucon, Soria Zeroual |

Faucon en anglais ? Hawk. Voici donc (prix de la transition la plus débile) Ball of fire (Boule de feu) de Howard Hawks, comédie de 1941. Blanche-Neige (une chanteuse de cabaret) vient dormir chez huit nains -huit savants occupés à rédiger une encyclopédie et que la belle charme aussitôt, l'un d'entre eux finissant par l'épouser malgré l'irruption de vilains gangsters. Histoire abracadabrante, délicieusement wilderienne (le grand Billy a signé le scénario), où Gary Cooper et Barbara Stanwick se délectent, et nous donc.

Ils sont tous là. |

Ce film injustement méconnu en France, Carole et moi le voyons à New York où nous passons les fêtes. New York et ses musées aussi fréquentés que les nôtres.

Le MOMA montre des sculptures de Picasso. Expo immense, comme il se doit, s'agissant d'une œuvre et d'un talent non moins gigantesques. Ça prolifère, ça déborde, mais alors que chez d'autres la répétition est le signe d'une recherche obstinée, ici l'artiste ne cherche pas, il l'a dit lui-même, il a trouvé, il trouve, il trouvera, ça n'arrête pas, c'est exubérant, conquérant, exultant presque toujours - même si le plus émouvant pour moi, dans ce somptueux déballage, reste une tête de mort toute simple datée de 1943.

Au New Museum, plusieurs grandes salles consacrées à un certain Jim Shaw, né en 1952, lui aussi monstrueusement prolifique. Shaw fouille les poubelles de l'Amérique ; collectionneur compulsif, il amasse toutes sortes d'objets méprisés, comics, brochures religieuses, peintures naïves, qu'il expose ici dans de savants montages et dont il s'inspire dans ses propres œuvres, en y mêlant ses rêves et des citations de peintres célèbres, dans des styles plus variés encore que ceux de Picasso. Le résultat est souvent saisissant.

The Jefferson Memorial (2013) |

Au Whitney Museum, consacré aux peintres et sculpteurs américains, deux toiles de Hopper seulement, pas les plus connues, sans personnages : une rue banale, une maison et la forêt derrière. Deux toiles incroyablement habitées toutes les deux, comme radio-actives à force d'intensité. Quelques salles plus loin, un grand De Kooning blanc, jaune et rose, fabuleux, devant lequel je reste soudain sidéré en me demandant ce qui m'arrive.

Au Met, un opéra oublié de Rossini, La donna del lago, d'après un roman de Walter Scott. Histoire écossaise traitée à l'italienne, opéra sérieux mais trépidant, étincelant, débordant de bravoure vocale, rossinien en un mot. Ces trois heures de musique passent comme un rêve, portées par d'excellents chanteurs, un orchestre irréprochable et un metteur en scène qui ne fait pas le malin en transposant la chose au XIXe siècle ou de nos jours, dans le Midwest ou au Congo-Kinshasa.

Nous habitons Harlem, qui n'est plus le coupe-gorge de naguère. Nous n'assisterons qu'à une bagarre, et encore, menée machinalement, comme un rite ancestral fatigué. Mais la boboïsation annoncée du quartier n'en est qu'à ses débuts. Les rares blancs, parmi tous ces Noirs et Porto-Ricains, ont des allures d'albinos ou de convalescents pâlichons.

(Blêmes également, mais de rage, les climato-sceptiques des beaux quartiers : Santa Claus, ce salopard, en guise de cadeau, leur a balancé une humiliante vague de chaleur.)

La pauvreté jadis entraînait la maigreur, mais the times they are a-changin'. C'est dans ce Harlem encore déshérité qu'on trouve le plus grand nombre d'obèses, dont certains monstrueux ; certains boitent ou se déplacent en déambulateur ou en fauteuil électrique, comme si leurs jambes ne pouvaient plus les porter.

Un peu partout dans les rues du quartier, entre deux immeubles ou deux églises, de minuscules jardins communautaires où légumes et fleurs s'efforcent de pousser entre bannières étoilées et Mickeys en plastique.

Devant notre fenêtre, un carré d'herbe où s'affairent les écureuils. Bruits de la ville au loin : les sirènes des flics, des pompiers ou des ambulances, véhémentes, non pas bêtement répétitives comme les nôtres, mais sans cesse modulées, criant leur angoisse ou leur douleur dans ce qui ressemble à une ébauche de langage, entre cris d'oiseaux et hurlements de singes.

Dans le silence du matin de Noël, un chant s'élève, chanté par une femme sans doute, une mélopée mi-blues mi-Afrique infiniment répétée qui s'éloigne lentement, totalement obscure elle aussi.

Moi qui enseignai l'anglais pendant près de quarante ans, je ne comprends pas tout ce que j'entends ici autour de moi, et quelquefois presque rien.

Au moment de rentrer au pays, noté cette phrase dans le livre de Granotier :

«La démocratie ressemble au parcours de l'équilibriste, instable, incertain, qui demande une vigilance de chaque instant.»

La démocratie... Les victoires de l'extrême droite et la déchéance morale de nos gouvernants ont fait d'elle en France un champ de ruines. Mme Taubira, qui bien que ministre s'opposait à certaines mesures scélérates de ses maîtres, a fini par avaler la couleuvre et se renier, autre chagrin.

Il est certes naïf d'accabler nos politiques : les malheureux ne sont pas responsables, ils ne font que courir derrière l'électeur, lequel, ces derniers temps, montre un visage terrifiant, entre veau apeuré et beauf en colère. Nous voilà tous (ou presque) droitisés, marinisés. Il y a là tant de gens raisonnables et sympathiques, pourtant...

Que souhaiter à mes tristes compatriotes, sinon — sans trop y croire — de redevenir eux-mêmes, avant qu'il ne soit trop tard ?

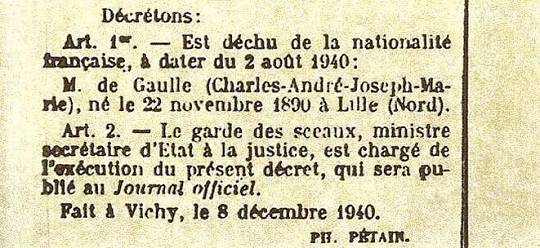

Un dangereux terroriste... |

En février ? Retour à Simenon, Michaux, Laget, et bonjour à quelques invités nouveaux : Fondane, Bertina, Izzo et deux Grecs : Polìtis et Soloup.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

La finalité économique n'est pas la sécrétion du plus mais l'avènement du mieux.

Un système de valeurs construit sur la base du confort et du bonheur individuel est tout juste suffisant pour un troupeau de bétail.

Donnez à un individu la possession assurée d'un rocher aride, il le transformera en jardin ; donnez-lui un jardin avec un bail de neuf ans, il en fera un désert.