La Couvertoirade

BRÈVES

N°147 Décembre 2015

Tandis que le sang coulait à Paris, nous étions à cent cinquante lieues de là Carole et moi, dans une maison amie près de Saint-Affrique, sur un causse voisin du Larzac. Une grande baraque riche en histoire dans un village quasi abandonné.

Nous avons marché dans les ruelles médiévales de Séverac-le-Château et celles de La Couvertoirade, village fortifié où le temps est arrêté depuis des siècles. Le Larzac est semblable au causse Méjean où j'ai crapahuté jadis, avec sa beauté austère, ses chemins déserts de bout du monde, son ciel qui paraît plus vaste et plus proche qu'ailleurs. Le calme de ces lieux, en ces jours de bruit et de fureur, semblait plus que jamais surnaturel.

La Couvertoirade |

Les lectures de ce mois m'ont elles aussi emmené en pleine nature, à commencer par le livre tiré au sort, Le meunier hurlant d'Arto Paasilinna, traduit du finnois par Anne Colin du Terrail pour Folio Gallimard.

Un village perdu dans le nord de la Finlande vers 1950. Le nouveau meunier a un grain (il hurle comme un loup), et bien qu'il ne soit pas dangereux les villageois le font interner, puis le pourchassent quand il s'évade.

Un autre roman du même auteur m'avait un peu ennuyé ; celui-ci m'a paru fort sympathique, avec ses personnages attachants (le meunier frapadingue, le flic bien brave, le facteur alcoolo), son petit côté Huckleberry Finn (l'hymne à la liberté, la chasse à l'homme, la vie dans les bois), ses péripéties pittoresques saupoudrées d'humour léger, son histoire d'amour improbable et son côté gentiment bâclé.

L'auteur |

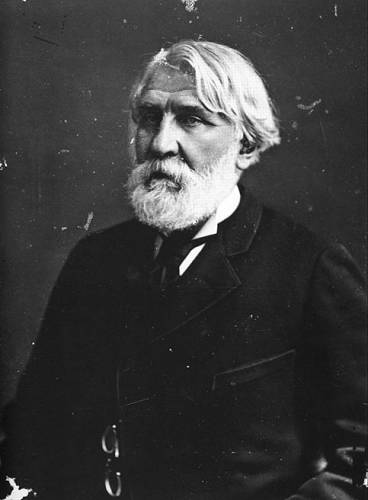

Quand on parle de nature, je sors mon Tourguéniev. Ah ! ses Mémoires d'un chasseur ! Quel bol d'air pur !

Dans Premier amour, novella de 80 pages très autobiographiques semble-t-il, pas de grandes virées entre steppe et forêt, mais une maison de campagne près de Moscou, un grand jardin, un adolescent amoureux d'une jeune coquette qu'assiège une foule de prétendants. Le jeune puceau, entre les doigts de la belle, est «comme un hanneton attaché par la patte», «comme une cire molle». Il passe classiquement des plus grandes joies aux douleurs les plus extrêmes et finira par se heurter au plus surprenant, au plus terrible des rivaux.

Tout dans cette brève histoire, situations, sentiments, personnages, est à la fois fort et nuancé. Portrait de la belle : «Dans tout son être, plein de beauté et de vie, il y avait une sorte de mélange particulièrement enchanteur de ruse et d'insouciance, d'artifice et de simplicité, de calme et de vivacité.» Portrait du jeune homme : «Je grimpais sur le grand mur, je m'y asseyais et y restais si malheureux, solitaire et triste que j'avais pitié de moi-même, et comme ces sensations navrantes m'étaient une joie, comme je m'en délectais !»

Lire Tourguéniev, c'est comme descendre une belle rivière aux eaux limpides. Dommage que dans l'édition de la Pléiade, la traduction ne soit pas aussi fine et solide que le papier... Le plaisir du lecteur est un peu terni par une maladresse diffuse. On aura du moins la satisfaction, plutôt mince, de rectifier mentalement le texte en lisant, et de rêver à ce que ce Premier amour français aurait pu être.

Ivan Serguéiévitch Tourgueniev |

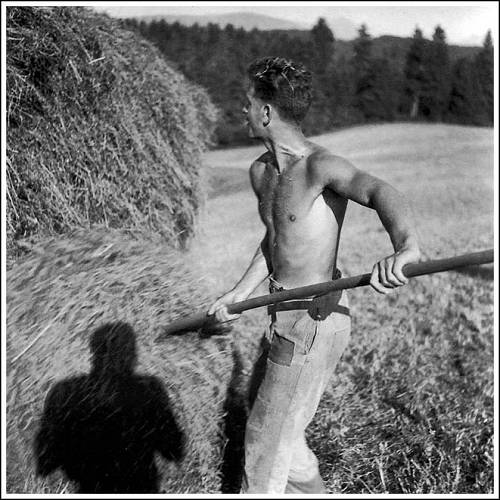

De la Russie du célèbre Tourgueniev à la Suisse du discret Gustave Roud, malgré un siècle de distance, il n'y a qu'un pas. La nature, observée amoureusement, respire chez eux à pleins poumons.

Né en 1897 près de Vevey, deux ans après mon grand-père maternel (ils ont dû se connaître au collège local en 1908), Roud a passé toute sa vie dans un coin reculé de la campagne vaudoise, toile de fond et personnage principal de ses écrits comme de ses photographies. L'essentiel de ses Écrits, à l'exception de son Journal, tient dans trois petits volumes d'un éditeur suisse, la Bibliothèque des Arts, que Philippe Jaccottet lui-même a préparés avec vénération.

Ses textes sont faits pour l'essentiel de notations sur ce qu'il voit et ressent, tressées ensemble comme l'oiseau fait son nid. Prose ou poésie ? Qu'importe. Mettons les deux.

J'avais tout lu jadis ; aujourd'hui, relisant Requiem dans le volume III et butinant ailleurs au hasard, je retrouve intact mon bonheur. Roud pour moi est de ceux qui vous mettent dans un état qu'eux seuls sont à même de produire, et qu'on désespère d'analyser. À base de nostalgie et de douceur. La campagne d'avant les tracteurs, la nature encore sauvage tout près des champs, les travaux et les jours d'autrefois, idéalisés sans doute mais sans la moindre mièvrerie. Le poète s'émerveille sans cesse, mais en même temps il est seul, triste, frustré. Il aime les hommes et là-bas, en ce temps-là, cela ne se fait pas. Il souffre aussi d'une illumination ancienne perdue, «exclu de la merveille et du secret, rompu d'attente, chancelant comme un chercheur de trésor aux mains vides...»

«Oui, j'ai été cet homme traversé. Les doigts noués au mince tronc d'un frêne adolescent (j'en sens encore la lisse fraîcheur à mes paumes), j'ai soutenu de tout mon corps l'irruption de l'éternel, j'ai subi l'assaut de l'ineffable, j'ai vu la vraie lumière, la même, baigner toutes ces choses périssables autour de moi, leur infuser une splendeur de symphonie...»

Les chemins où Roud nous emmène sont bordés d'images d'une humble splendeur. «Le chemin mouillé noue aux collines / son collier de flaques et de feuilles...» Douleur et joie s'équilibrent, chaque phrase a une intensité, une ferveur, une plénitude, une lumière limpide qui ne sont qu'à lui.

L'un de ceux qu'il aima, sans doute... |

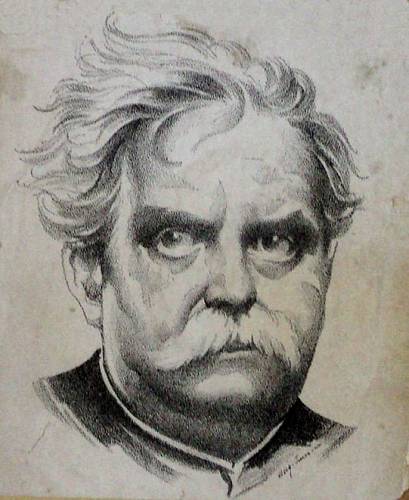

Après ces calmes lectures, j'affronte le tonitruant Léon Bloy. Ses Histoires désobligeantes m'avaient emballé le mois dernier, contre toute attente. Cette fois je m'attaque à son œuvre la plus connue : Exégèse des lieux communs (10-18).

Comme le titre l'indique, Bloy passe en revue ces formules toutes faites qui ponctuent nos discours quotidiens : Le mieux est l'ennemi du bien, Les affaires sont les affaires, On ne peut pas tout avoir, J'ai la loi pour moi... Il y en a comme ça plus de trois-cents, chacune d'elles étant l'occasion pour Bloy de tirer au canon sur sa cible favorite : le Riche, le salaud de Bourgeois. Son arme favorite : l'ironie. Une ironie énorme, déferlante, écrasante.

Pauvreté n'est pas vice. «La pauvreté est l'unique vice, le seul péché, l'exclusive noirceur. (...) La pauvreté est si infâme (...) qu'il n'y a pas de châtiment qui l'expie. (...) L'indigence est une impiété, un blasphème atroce dont il n'est pas possible d'exprimer l'horreur et qui fait reculer du même coup les étoiles et le dictionnaire.

«Ah ! que l'Évangile est mal compris ! Quand on lit qu' ''il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux'', faut-il être aveugle pour ne pas voir que cette parole n'exclut, en réalité, que le chameau, puisque tous les riches, sans exception, sont certainement assis sur des chaises d'or dans le Paradis et que, par conséquent, il leur est tout à fait impossible, en effet, d'entrer dans un endroit où ils sont installés déjà, depuis toujours !»

Le père Bloy, on le voit, enfonce le clou avec une vigueur et une obstination peu communes, et sans nuances excessives. On a envie de lui dire, C'est bon mon vieux, passe à la suite, mais il parle, parle et n'entend pas :

«Être dans les Affaires, c'est être dans l'Absolu. Un homme tout à fait d'affaires est un stylite qui ne descend jamais de sa colonne. Il ne doit avoir de pensées, de sentiments, d'yeux, d'oreilles, de nez, de goût, de tact et d'estomac que pour les Affaires. L'homme d'affaires ne connaît ni père, ni mère, ni oncle, ni tante, ni femmes, ni enfants, ni beau, ni laid, ni propre, ni sale, ni chaud, ni froid, ni Dieu, ni démon. Il ignore éperdument les lettres, les arts, les sciences, les histoires, les lois. Il ne doit connaître et savoir que les Affaires.» Et quand on est dans commerce, «le mensonge, l'empoisonnement, le maquerellage et le putanat, la trahison, le sacrilège et l'apostasie sont honorables».

Ce qui n'est certes pas faux, mais néglige tout de même certaines consolantes exceptions, et surtout, au bout d'un moment, on se dit que ça va comme ça, on a compris, à On dirait qu'il dort (p.101) on commence à bâiller sec, on se dit qu'Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir (p.91) et qu'on a tort d'arrêter sans doute, mais qu'après tout On n'est pas parfait (p.74).

Bloy |

Encore un livre violent, hérissé, furieux : Entre les deux il n'y a rien, de Mathieu Riboulet (Verdier). Un livre sur les années 70, mêlant deux séries d'événements : d'une part, la grande Histoire (les groupes gauchistes passant à la lutte armée en Italie et en Allemagne, la répression féroce), et d'autre part le parcours de l'auteur lui-même, né en 1960, qui découvre à peu près en même temps la politique et l'homosexualité. «À l'intersection de la sexualité et de la politique des choses fondamentales se nouent», et le livre va s'acharner sur ce nœud comme on fouille une blessure. D'où cent-trente pages de douleur et de violence : «celle, dite légitime, de l'État, celle, dite terroriste, de ceux qui questionnèrent la légitimité même de ces régimes nés de la guerre et tout grouillants encore de nazis, de fascistes, de collabos, tous unis dans la conjugaison des efforts économiques et des menées communistes. Et entre les deux rien.» Un livre, on le subodore, qui plaira modérément à nos diverses familles de droite, lepénistes, LRistes ou hollandistes.

Riboulet n'approuve pas les meurtres des Brigades rouges ou de la bande à Baader, il les met en perspective ; il s'attache à montrer que les assassins se trouvaient aussi, et peut-être surtout, de l'autre côté. Vu les informations qu'il assène, on est tenté de le croire.

Ce rien «entre deux mondes inconciliables, deux langages différents», l'auteur et ses amis ont tenté de l'occuper, de le rendre vivable. On sait ce qu'il en est advenu. Son livre est inévitablement funèbre, mais en même temps vivant, bouillonnant. Un livre en désordre, en morceaux, tout en vagues de colère qui sans cesse reviennent sur certaines scènes, certaines obsessions, et ce ressassement paraît beau et juste : il donne en même temps un sentiment d'impasse et de lutte acharnée.

«On n'a jamais qu'une mince tranche de temps à sa disposition, pour peu qu'on l'investisse à plein parce qu'on a compris qu'elle était nôtre et ne se représenterait pas on y laisse le plus pur de sa force et on y puise suffisamment de joie pour éclairer la suite, aussi sombre soit-elle, et Dieu sait qu'elle le fut en ce qui nous concerne.»

Deux larmes dans un peu d'eau du même Riboulet (Gallimard) m'avait laissé admiratif et un peu perplexe. Je suis rentré plus facilement dans cet Entre les deux il n'y a rien que porte une rage légitime, salubre et contagieuse. J'ai adhéré pour l'essentiel, j'ai été saisi par la force de l'écriture, voilà un livre important que je me plais à recommander — même si je m'y sens, par certains aspects, étranger. Malgré ses allures de torrent brûlant, il a un côté étrangement froid. Dans Le voyage de Céline, livre tout aussi noir, quelques lueurs de tendresse aident le lecteur à traverser la nuit ; ici, rien de semblable. L'auteur parle abondamment de sexe, et cela est bon, mais de façon crue, brutale, en évitant obstinément de parler d'amour. Est-ce par pudeur ? L'auteur serait-il un écorché vif qui se surveille trop ?

Tandis qu'en Italie et en Allemagne les Brigades rouges et la bande à Baader se déchaînaient, l'extrême gauche française, le groupuscule Action directe mis à part, tourna le dos à la lutte armée. Au lieu de liquider les patrons, on s'en fut rejoindre les ouvriers. Des intellos devenus prolos quittèrent la fac pour l'usine, dont ils repartirent quelques années plus tard. Quelques uns de ces établis (telle est l'appellation consacrée) ont relaté leur expérience dans des livres remarquables : L'établi de Robert Linhart (Minuit, 1978), Le voyage à Paimpol de Dorothée Letessier (Seuil, 1980), L'excès-l'usine de Leslie Kaplan (POL, 1982), Le laminoir de Jean-Pierre Martin (Champ Vallon, 1995), L'Organisation de Jean Rolin (Gallimard, 1996), Le maître de l'oubli de Michel Arbatz (Le temps qu'il fait, 2008).

Et voici que la revue Les temps modernes, sous le titre Ouvriers volontaires, les années 68, consacre aux établis un imposant numéro de 400 pages, coordonné par Jean-Pierre Martin, avec au générique, outre Martin, Arbatz et Kaplan précités, Daniel Rondeau, Erri De Luca qui fut ouvrier en Italie pendant vingt ans et Claude Burgelin qui présente les livres susnommés plus quelques autres.

Que c'est loin tout ça, dira-t-on, à l'heure où nous n'avons même plus d'usines. Je ne sais si cet ensemble, qui fait le tour de la question avec autant de sérieux que de brio, a eu le retentissement qu'il mérite. Il est d'une richesse historique et humaine impressionnante. On découvre le monde de l'usine, peu connu des gens qui lisent, dans toute sa variété, et comme le rappelle Dominique Bondu, «il est bon de se souvenir — ou tout simplement de savoir — que dans les années 70, en France, de nombreux prolétaires étaient des esclaves, soumis à des conditions de travail inhumaines et que les Trente Glorieuses, c'était aussi cette réalité-là».

L'aventure, on le sait, fut un terrible échec. La rencontre avec les ouvriers, loin d'amener le grand soir, déboucha sur des aubes navrantes. Si quelques rares établis prirent leur pied, la plupart sortirent de l'harassante épreuve défaits, brisés. Selon Pierre Vidal-Naquet, «certains se sont retirés du monde, (...) d'autres sont allés jusqu'à mettre fin à leurs jours. Mais la plupart ont, comme moi, vécu cette rupture biographique sans chercher ou plutôt sans parvenir à lui donner sens».

Il est évidemment facile après coup de critiquer la démarche utopiste de ces jeunes militants. Eux-mêmes ne s'en privent pas, dénonçant leur naïveté, leur inexpérience, leur haine de la culture et de la pensée (il était de bon ton alors de «jeter tous les livres»), et derrière tout cela leur haine de soi, couplée, comme le dit Jean-Pierre Martin, «une sorte de jouissance dans l'abrutissement». Ma vision à moi est toute autre. Je connais certains d'entre eux, rencontrés juste avant ou longtemps après, et leur odyssée me touche de façon personnelle et profonde. Je suis avant tout sensible à leur héroïsme. Jamais je n'aurais eu leur courage. C'étaient des mecs bien, ils le sont restés. Et si les temps ont changé, je trouve dans cette masse de textes, ici et là, quelles maximes précieuses telles que celle-ci :

«Il importait ainsi, avant tout, de se détourner de la fascination pour les pouvoirs établis, de construire à côté, en se détournant de ces pouvoirs, de refuser la confrontation directe.»

Voilà qui peut toujours servir.

Salut les gars, bravo, merci.

Flins, 1975 |

Quelque chose de léger pour souffler un peu ? Quand on a décidé de lire un polar français par mois cette année, récents et anciens, on ne peut pas ne pas faire une place à Sébastien Japrisot. Tout jeune, sous son vrai nom (Jean-Baptiste Rossi), il avait bousillé L'attrape-cœurs de Salinger. Plus tard, à trente ans, il publie son premier polar, tête de file d'une série de best-sellers : Compartiment tueurs.

On me dit que ce n'est pas son meilleur. On raconte qu'il l'écrivit en une semaine, ce qu'on a du mal à croire. Il faudrait le double à un être normalement constitué rien que pour machiner l'intrigue. Elle est d'une complexité telle que je n'ai rien compris. Je ne sais même plus qui a tué Georgette Thomas dans une couchette à la gare de Lyon. Et peu importe. On ne va pas sortir illuminé, métamorphosé de cette lecture, mais les personnages ont de l'épaisseur et l'écriture aussi. Allez, une petite phrase :

«...il avait ouvert les rideaux à fleurs de la pièce sur un dimanche qui avait l'air d'un jour de semaine, sur un ciel grisâtre qui ne savait pas ce qu'il voulait.»

Sympa, non ?

Mondy et Montand dans le film, 1965. |

Jean Colin d'Amiens, c'est la maladie qui l'a tué, en 1959, à trente ans. Ce jeune peintre prometteur, très tôt trahi par son corps, ne pouvant plus peindre, se mit à écrire pour décrire sa lutte contre les progrès de son mal. Son Journal, publié au Seuil après sa mort, attira un instant l'attention avant que le peintre et l'écrivain tombent dans l'oubli.

Vincent Guillier, lui, n'a pas oublié. Il fait revivre le disparu dans Jean Colin d'Amiens ou le jeune homme et la mort (Encrage édition), bio aussi brève que la vie dudit jeune homme. Un beau petit livre qui lui ressemble : dépouillé, lumineux. Jean Colin, qui rajouta le nom de sa ville au sien pour se distinguer d'un homonyme, peignit humblement des lieux et des objets familiers, sa vie triste et retirée fut aussi discrète que son œuvre, et pourtant ceux qui liront ce livre, comme ceux qui ont connu l'artiste, seront touchés par la lumière dont il rayonnait et qui imprègne ces pages ferventes. Julien Green, qui connut le jeune homme, écrit :

«Toute cette lumière qui est en lui, il n'a pas l'air d'en soupçonner l'extraordinaire présence, il n'est persuadé que de ses fautes qui lui cachent une âme de cristal.»

Et plus loin : «Ses souffrances faisaient peur, mais son regard donnait la paix, une paix dont il ne se rendait peut-être pas compte, car il ne savait pas ce qu'il était».

Affamé de justice, il protesta contre la guerre en Algérie de toutes ses dernières forces. Il se battit contre la mort avec patience et courage. Un homme rudement attachant, encore un livre qui fait du bien.

Jean Colin, l'une des rares photos. |

Bref intermède comique dans ce livre plutôt funèbre : le prof de philo du frère de Jean Colin est un brillant jeune homme nommé Gilles Deleuze, «qui n'hésitait pas à chanter des airs d'Édith Piaf dans le vif de ses cours sur Bergson». Je doute que Julien Gracq, autre professeur célèbre, ait jamais fait de même devant ses élèves.

Eh oui, revoici Gracq. Je n'avais jamais lu André Breton, quelques aspects de l'écrivain (José Corti) — pourquoi ? Gracq y analyse l'œuvre de Breton, selon lui «la seule œuvre véritablement aventureuse de notre époque». Il le fait en écrivain, en artisan des mots, étudiant les thèmes de Breton à travers le détail de son écriture. Ce qu'il admire chez lui, «c'est qu'en dépit de ses dons poétiques il est d'abord un théoricien et un écrivain d'idées et cependant poète en tant que tel» ; c'est qu'il s'attache à rendre «une pensée entièrement sensible tout au long de son cheminement».

L'auteur de cet essai écrit juste après la guerre, c'est le Gracq de la première période, solennel, un peu empesé, qui s'allègera par la suite. Mais la prose de ce Gracq-là est parfaitement assortie à celle de Breton, avec ses phrases aussi longues, riches et méandreuses que celles qu'il analyse, aussi superbes et parfois plus, peut-être. À l'image de son illustre modèle, le jeune Gracq est à la fois brillant théoricien et totalement poète. Ses aperçus subtils et pénétrants sont portés par un déferlement continuel d'images empruntées à tous les domaines et le plus souvent à la science, avec une préférence marquée pour la chimie, l'astronomie, les forces magnétiques et la radioactivité.

Exemple, cette analyse de la «phrase déferlante» chez Breton, au fil d'une phrase qui elle aussi déferle :

«Son utilisation consiste — à la manière de ces ''surf-riders'' qui se maintiennent en équilibre vertigineux sur une planche à la crête d'une vague jusqu'à l'écroulement final — à se confier les yeux fermés à l'élan de vague soulevée qui emporte la phrase, à se maintenir coûte que coûte ''dans le fil'', à se cramponner à la crinière d'écume avec un sentiment miraculeux de liberté, à la suivre partout où la mène un dernier sursaut de vie, un influx privilégié de propulsion, en s'en remettant d'avance, et sans plus y penser, à sa propre souplesse et à son instinct de bon nageur pour émerger, le moment venu, au moindre dommage de la catastrophe finale.»

Gracq ne poussait pas la chansonnette en classe, mais le voici en maître surfeur aux côtés de Breton ; il ne passait pas pour un joyeux drille, mais on trouve en prime, dans cet ouvrage décidément précieux, quelques réjouissants coups de patte (sur Claudel notamment) et des pointes d'humour d'autant plus savoureuses que discrètes. Merci à Jean-Louis Tissier qui m'a aiguillé vers ce nouveau trésor, ce régal.

André Breton... |

Côté grec, mois chargé. Cinq de mes traductions viennent de paraître : Épilogue meurtrier, polar de Pètros Màrkaris, quatrième volume de sa Trilogie de la crise et pas le moins passionnant, au Seuil ; quatre titres au Miel des anges, à savoir trois recueils de poèmes (Oktàna d'Andrèas Embirìkos, L'ordre parfait de Nàssos Vayenas et La bonne question du jeune Chypriote Vàkis Loïzìdis, on en reparlera), et Nouvelles fraîches (vol. 1) où l'on découvre quatre jeunes nouvellistes, Ilìas Papamòskhos, Pànos Tsìros, Kàllia Papadàki et Yànnis Palavos. Chacun d'eux sera accueilli dans MADE IN GREECE, le premier nommé ouvrant la marche ce mois-ci. En ligne dans la même rubrique, mes quatre préfaces aux livres de Màrkaris.

Maurice Nadeau m'avait fait l'honneur de publier cinq livres grecs, tous de premier plan, dont l'extraordinaire Les bâtisseurs de Georges Cheimonas, il y a vingt-cinq ans déjà. Même si Quidam et publie.net ont pris le relais, Nadeau me manque.

Sa revue, la Quinzaine littéraire, a survécu à sa mort il y a deux ans, reprise par une directrice de publication et un comité éditorial constitué par trois fidèles entre tous : Pierre Pachet, Jean Lacoste et Tiphaine Samoyault. Il y a quelques semaines, la directrice a viré brutalement les trois susnommés, ce qui a entraîné la démission massive des partenaires historiques, tous bénévoles, dont les articles portaient la Quinzaine à bout de bras. D'où mon billet doux adressé à la putschiste :

Madame,

J'ai bien connu Nadeau. Nous avons fait neuf livres ensemble et j'ai même tenu pendant six ans une chronique dans QL. Pour moi une chose est sûre : la purge violente que vous avez infligée à son journal ne l'aurait pas rempli d'allégresse.

J'étais resté abonné afin de lire Czarny, Logette, Ehrsam, Charrin et quelques autres. Je constate qu'ils ont quitté le navire et ce que j'ai trouvé dans les deux derniers numéros est très en deçà de ce que j'attendais. Je vous prie donc de résilier mon abonnement.

Sachez-le : QL, ce n'est pas vous. C'était une brochette de talents, une équipe unie par un certain esprit, certaines valeurs, constituée peu à peu au fil des ans, et que vous n'arriverez jamais à remplacer. Vous avez peut-être commencé à le comprendre, mais il est déjà trop tard.

L'idéal serait que les partants se retrouvent pour écrire dans un autre cadre. Pourquoi pas une revue en ligne, structure plus souple, moins coûteuse ?

Au cinoche pour nous ce mois-ci, peu de chose, mais rien que du bon.

House by the river, de Fritz Lang, tourné en 1946, n'a jamais été distribué en France ! On croit rêver. Cette histoire très langienne de meurtre involontaire et de culpabilité obsédante, tournée sans vedettes mais avec d'excellents acteurs, est parfaitement mise en scène comme toujours chez Lang, avec des bouffées d'expressionisme, des éclairages somptueux, au point que certains y voient l'un des meilleurs films du grand homme !

Louis Hayward, l'assassin |

Lang n'aimait pas son House by the river, et Jean-Pierre Melville détestait Deux hommes dans Manhattan, l'un de ses premiers films (1958), polar assez classique — encore une histoire de cadavre encombrant. Le manque de moyens se fait sentir, Melville acteur n'est pas terrible, mais paradoxalement ce petit côté fauché fait le charme très série B fifties de cet autre film oublié, plein de bonnes idées, riche en ambiance et tout à fait plaisant à regarder.

Les trois protagonistes : |

Chouette, encore Jiri Menzel ! Nous l'avons vu, ces derniers mois, ridiculiser le communisme tchécoslovaque. Avec Les aventures d'Ivan Tchonkine (1994), adapté d'un roman du russe Vladimir Voïnovitch, il s'attaque à celui d'URSS qu'il terrasse lui aussi par le rire en deux coups de cuiller à pot. Nous sommes en 1941 dans un village perdu de Russie, abominable pétaudière corrompue jusqu'à l'os par le régime socialiste. Le héros, un soldat un peu benêt parachuté là par hasard, se révèlera plutôt moins idiot que les hommes du parti, de la police et de l'armée et trouvera le bonheur dans les bras d'une chaude villageoise. Menzel, comme d'habitude, se montre truculent, délicieusement paillard, grand expert en humour noir, vert et rose.

Ivan et sa belle |

Ni le ciel ni la terre (2015), premier film du jeune Cément Cogitore, nous emmène à la frontière entre Afghanistan et Pakistan, dans un poste avancé tenu par des soldats français. Face à eux, des villageois hostiles et un ennemi armé longtemps invisible. Et voilà que les hommes, un à un, disparaissent. L'officier, un dur de dur pourtant, va se défaire sous nos yeux.

Film sur le visible et l'invisible, sur la fragilité de l'homme, film audacieux, ambitieux, Ni le ciel ni la terre n'est sans doute pas totalement convaincant, mais pouvait-il l'être ? Disons qu'il s'égare un peu à force de creuser profond. Il faut oublier une fin problématique et garder en mémoire toute une série de moments hors du commun où Jérémie Renier notamment se révèle meilleur que jamais. Il y a des films ratés meilleurs que d'autres réussis.

À travers des lunettes à infrarouges. |

Un peu de zizique pour finir. La médiathèque de Chèvres a dans ses bacs une vieille Anthologie de la chanson française enregistrée en plusieurs CD, un par année, que j'explore systématiquement. Ce qui m'attire le plus : la période 1945-1955, autant dire l'antiquité. Il y a là de tout, de vieux tubes un peu nigauds, mais surtout de la chanson de qualité, des titres devenus classiques, d'autres disparus des radars. Mon but secret : trouver là des petites madeleines, chansons entendues dans l'enfance qui feraient remonter des souvenirs. De ce point de vue-là, j'attends toujours, mais l'exercice est passionnant.

1953. Vingt-trois chansons. Trois de Brassens, Montand qui chante «Quand un soldat», Les Frères Jacques dans «À la saint-Médard», tout cela plus vivant que jamais, comme éternel. Catherine Sauvage dans Ferré, on se lasse pas. Bécaud, lui, s'effondre : «Mes mains» et «Les croix» me sont inaudibles, paroles, musique et voix.

Tiens, Germaine Montero, «La fille de Londres» de Mac Orlan, pas mal... Jacqueline François, Mathé Althéry, voix agréables, paroles anodines, que c'est loin tout ça. Tino Rossi, Line Renaud, Annie Cordy, aïe aïe aïe. Maria Candido, «Je te le le, l'avais lais lais, bien dit li li Que tu lu lu, serais lais lais, bientôt lo lo, ma femmeu...» L'oubli fait parfois bien les choses.

Nicole Louvier, dont j'ignorais tout : «Mon p'tit copain perdu», belles paroles, un ton personnel. J'apprends que cette inconnue chantait ses propres textes, souvent inspirés par son amour des femmes, chose rare dans la chanson de l'époque. L'écouter sur Dailytube confirme la première impression : ses chansons tiennent bien la route.

Allons, la moisson du mois n'est pas mauvaise.

Au menu de janvier ? Le nouvel Echenoz, Bloy encore, Berl et Blanchard, Granotier, Lodge, Valtinos, Fondane, une belle cohérence comme d'hab.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les désastres du monde sont dus à ce que ses habitants sont incapables de vieillir simultanément. Il y a toujours une nation fruste et intolérante avide de détruire celle qui est tolérante et mûre.

La perfection s'accorde mieux avec l'idiotie qu'avec l'intelligence : l'intelligence a toujours, comme les tissus des navajos, quelque défaut ou quelque fil qui s'échappe.

Celui qui ne fait pas ses folies au printemps les fait en hiver.