La gare de Meudon-Val-Fleury.

BRÈVES

N°144 Septembre 2015

La Grèce, encore et toujours.

Ces derniers temps elle est mon idée fixe. La Grèce d'aujourd'hui d'abord, à qui ceux qui ont confisqué l'Europe maintiennent la tête sous l'eau, sourire hypocrite et main de fer, tandis que nos journaux financiers, Le Monde en tête, applaudissent. Je relis ce que j'écrivais le mois dernier dans le Journal infime sous le coup de l'émotion : pas un mot à changer. Le chagrin, l'angoisse et la colère, intacts.

Je pense également à la Grèce des années 80, du temps où je passais tous mes étés près d'elle. Comme c'est loin... Mais les souvenirs sont encore chauds, en août surtout, au point de s'inviter dans le Journal infime de ce mois.

Il y a aussi la Grèce d'avant, que je n'ai pas connue, que j'imagine ce mois-ci à travers deux courts textes de mon cher André Dhôtel : Du Pirée à Rhodes, suivi de Printemps grec, chez Séquences. Dhôtel passa là-bas quatre ans dans les années 20, puis revint en vacances trente ans plus tard, chacun des deux séjours lui inspirant l'un des récits de voyage que voici. Ils n'apportent pas grand-chose à l'œuvre dhôtelienne, ni même à son versant grec ; il faut lire d'abord les romans situés là-bas, dont Ma chère âme, Ce lieu déshérité ou le très étrange Lorsque tu reviendras, son chant du cygne. Mais elles ne manquent pas d'intérêt, ces pages, les premières surtout, celles d'un Dhôtel avant Dhôtel, déjà prompt à s'émerveiller, mais de façon plus explicite, forçant davantage le trait.

«Un tailleur accroupi dans l'ombre prépare des maléfices. Les cordonniers humbles et merveilleux travaillent avec une mystérieuse habileté.»

L'instrument n'est pas encore tout à fait accordé, mais on reconnaît déjà le bonhomme, son regard, et l'humour malicieux, lorsqu'après avoir étalé tout le pittoresque oriental de la Grèce d'alors, il prétend avoir vu à Rhodes «des villas comme à Meudon, et des arbres et des terrains vagues comme à Meudon, à Meudon-Val-Fleuri».

Non moins intéressante, la belle préface de Jean Grosjean, dhôtelien parmi les plus fervents. De façon discutable, mais qui me convainc en grande partie, il affirme que Dhôtel pratique «le vrai français, celui des provinces, entièrement concret, où tout est vu, ou rien n'est hiérarchisé ni finalisé.

«Loin des rhétoriques latines, des discours universitaires et de la grande littérature, le français fondamental exige un art subtil. Il s'agit de sembler transparent. Il n'y a plus d'auteur. Les choses parlent d'elles-mêmes. Tout ce qui est dit n'est qu'évidence. À moins de trente ans André Dhôtel est maître de cet art-là. Il va le pratiquer sans bruit pendant plus d'un demi-siècle sans se soucier des modes, ni des écoles, ni laisser apercevoir qu'il est professeur de philosophie. Mais les lecteurs qui s'aperçoivent de son imperceptible violence en restent fascinés.»

La gare de Meudon-Val-Fleury. |

Le livre tiré au sort ce mois-ci, c'était ce Dhôtel, et non, comme on pourrait le croire, le suivant : Souvenirs d'enfance et de jeunesse, d'Ernest Renan. Qui lit Renan de nos jours ? Qu'est-ce donc qui m'a poussé à le tirer du fond de la bibliothèque ? La fameuse «Prière sur l'Acropole» qui s'y trouve ? Elle dépeint une Grèce idéale qui m'attire médiocrement. C'est la totale désuétude de ce best-seller du XIXe siècle et de son auteur, star déchue de la pensée, qui m'intéresse.

Un bijou de famille, ce bouquin. Publié dans la belle petite collection Nelson, mon exemplaire est quasi centenaire, ce qui ne contribue guère à dépoussiérer l'auteur.

L'autobiographie que Renan donne ici est avant tout le récit d'un parcours spirituel, à vrai dire exemplaire : celui d'un petit Breton pauvre qui gagne Paris pour devenir prêtre et à qui ses maîtres, bien malgré eux, vont faire perdre la foi. Il décrit en détail la formation reçue en Bretagne, puis dans les divers séminaires, nous n'ignorons plus rien des idées de Mgr Dupanloup ou du sinistre mystique Jean-Jacques Olier, cela devrait être emmerdant, lugubre, mais non. Le tableau reste vivant et nuancé. Plusieurs pages du défroqué sur certains dinosaures de la foi, sur leur ignorance crasse du monde qui les entoure, sont du gâteau pour les bouffeurs de curé, mais d'autres transpirent la tendresse.

Renan n'oublie pas de se dépeindre au passage et nous apparaît plutôt sympathique, avec sa «bonne humeur naturelle qui m'a tenu en joie jusqu'à ce jour», son «incapacité d'être méchant, ou seulement de le paraître», et surtout sa liberté d'esprit. L'itinéraire de ce bigot devenu agnostique montre assez qu'il excelle à penser contre l'air du temps et contre soi-même aussi bien. Il analyse lucidement ses nombreuses contradictions : «un romantique protestant contre le romantisme, un utopiste prêchant en politique le terre-à-terre...» «Une de mes moitiés devait être occupée à démolir l'autre».

On ne peut qu'apprécier, par exemple, son attitude vis-à-vis de la Révolution française, que tout compte fait il aime, «malgré ma raison et malgré tout le mal que j'ai dit d'elle. (...) Depuis que je vois l'espèce de rage avec laquelle des écrivains étrangers cherchent à prouver qu'[elle] n'a été que honte, folie, et qu'elle constitue un fait sans importance dans l'histoire du monde, je commence à croire que c'est peut-être ce que nous avons fait de mieux, puisqu'on en est si jaloux.»

Renan apparaît plutôt content de lui, sans doute, mais avec modération. Austère, bosseur acharné jusqu'à la monomanie («Penser me paraissait l'objet unique de la vie»), il considère l'existence comme «un grand et continuel devoir» — ce qui n'est pas très tendance, mais fait de lui, à mes yeux du moins, un excellent maître.

Renan vu par André Gill. |

Ringardisé lui aussi désormais, Paul Berna qui enchanta l'enfance des baby-boomers il y a un demi-siècle. Paul Berna, c'était la partie de Jean Sabran qui écrivait pour les jeunes dans feu la collection Rouge-et-or. Il a publié en 1970, à une époque où je le délaissais, un roman étonnant quoique très bernaïen : Opération oiseau-noir. (Comment ! Je ne l'avais pas lu ? Je n'avais pas lu tout Berna ?)

Nous sommes à la fin des années 60 dans un bidonville au nord-ouest de Paris, vers Argenteuil, l'hiver, dans la neige et la boue. On n'avait jamais vu décor si sombre, histoire si dure dans la gentille collection. Personnages : une population misérable et mélangée : Espagnols, Portugais, Gitans, Maghrébins, Noirs — la bande à Gaby du Cheval sans tête, à l'autre bout de la banlieue, quinze ans plus tôt, avait déjà dans ses rangs Juan l'Espagnol et Criquet Lariqué le petit Noir... Les pères travaillent sur le chantier d'à côté ou sont chômeurs ; les enfants se bagarrent entre eux. Une assistante sociale et un jeune curé s'efforcent de calmer leur violence et leur faim. Arrive un mystérieux garçon, très mal reçu par les autres gosses ; pourtant il va s'installer, se faire accepter, réconcilier tout le monde et mener la révolte contre la bande de ferrailleurs qui rackettent le pauvre monde. L'enfant vaincra ces brutes avec l'aide d'un mainate bavard comme une pie.

Le héros est sans doute un peu trop héroïque, la métamorphose des gamins bagarreurs un peu rapide, le côté catho de l'histoire fera ricaner certains, on peut se demander ce qu'un ado d'aujourd'hui penserait d'un bouquin aussi daté en apparence. J'aimerais tenter l'expérience, dès que je trouverai un ado qui lit. L'optimiste que je suis se dit que peut-être l'intrigue astucieuse, l'ambiance prenante, l'audace de ce portrait de la misère et la tendresse de l'auteur pour ses petits pauvres peuvent encore toucher un jeune lecteur.

Quant à moi, je tiens Opération oiseau-noir pour l'un des Berna les plus forts, aux côtés du Cheval sans tête, du Piano à bretelle, du Carrefour de la pie ou de La grande alerte. C'est le plus noir de tous, assurément, et pourtant une douce petite lumière l'éclaire, liée au côté catho dont je parlais. La religion a ses bons côtés tout de même, rassemblés dans l'attachant personnage du petit curé, aimer et aider les autres n'a selon moi rien de ridicule, et pour une fois que la religion se montre aimable, ce serait dommage de la bouder.

La Courneuve (?), 1966. |

Là j'entends les jeunes volkonautes, s'il y en a, qui râlent : Dis donc Papi, tu auras fini quand de remuer toute cette poussière ? Tu n'as rien d'un peu plus frais en magasin ?

Bon, bon, voilà. Julien Maret, trente-sept ans, a publié son deuxième livre, Ameublement, chez Corti en 2014. Ça vous va ? Prêts pour le début du livre ? Attention :

«c'était au bord du canal ; avec Ameublement Soret avant les feux ; pas loin de la place du Petit-Pont ; avec sur une butte entourée de buissons taillés ; à la va-vite par le cantonnier deux fois l'an à l'angle de la place ; une croix en pierre du granit clair moucheté ; et puis la fontaine l'été les pieds dans l'eau ; à lécher une fusée à cinquante centimes au Café de l'Avenir parfois ;»

comme ça pendant une bonne centaine de pages ; des souvenirs d'enfance on dirait ; dans un coin de campagne sans rien d'extraordinaire ; avec les lieux décrits dans le désordre et dans les plus infimes détails ; avec les habitants du village ; leurs occupations banales quotidiennes ; et puis un mot local ici et là pour dire qu'on est en Suisse ; avec rien que des bouts de phrase alignées ponctuées ; de points-virgules pas toujours à l'endroit ; qu'on attend ; à faire moderne ; à montrer ce qu'on est original ; et tout du long la même syntaxe un peu pouète ; à envoûter le lecteur ; ou à l'emmieller peut-être comment savoir ; à le faire laisser son commentaire en suspens ;

Bref, je n'ai pas d'avis fixé sur cet objet littéraire, qui a enthousiasmé certaines personnes respectables, qui pour ma part m'a plutôt incité à la sieste, mais dont je reconnais que par moments l'emmerdatoire, de façon insidieuse, s'y métamorphose en émouvant. Et puis comment juger quand on n'a pas eu la force de tout lire ? À y revenir peut-être dans dix ou vingt ans, une fois plus aguerri.

Un coup pour rien... Faut que je me rachète. Voici Elsa Marpeau, presque aussi jeune, avec Et ils oublieront la colère (Série noire Gallimard), son quatrième roman.

Oui, un polar. Après avoir passé un an avec Balzac, l'envie me vient de me balader pendant douze mois du côté du polar français, en alternant jeunots et classiques, histoire de mieux connaître un domaine que je fréquente peu, et avec au moins une question derrière la tête : pourquoi distingue-t-on le polar et la littérature ? Ce n'est pas de la littérature, le polar ? C'est où la frontière ?

Un polar, ça se lit jusqu'au bout. Surtout quand il est aussi riche que celui-là, et qu'avant le renversement final, très réussi, on déguste une histoire très riche, construite avec plus que de l'habileté. Il y a beaucoup d'émotion, de mystère et même de poésie dans cette histoire de femme tondue à la Libération et de crime élucidé aujourd'hui, soixante-dix ans plus tard, où tout se dédouble : deux époques, deux héroïnes, deux crimes, deux enterrements, deux crânes de femme tondus, deux combats à mort... Deux lourds passés aussi, car l'enquêtrice, une jeune gendarme, est elle-même poursuivie par une jeunesse brisée. Passé et présent s'enchevêtrent, chacun terrible à sa façon. L'été 44, «un été de plomb et de champs brûlés, un été de tournesols, de sueur, d'échos de combats, de poussière et d'ennui». Le présent glauque, hanté par la mort et la décomposition, à l'image des maisons de famille délabrées où se terrent les survivants du drame ancien.

Cette plongée dans un sombre passé est en même temps un commentaire aigu sur le présent, et sur l'avenir aussi. Dernière page :

«Alors, quand on l'aura complètement effacé de nos mémoires, le passé renaîtra de ses cendres. Et les deux camps se dresseront l'un contre l'autre, prêts à se livrer bataille comme si rien n'était jamais advenu entre eux, leur haine et leur vigueur toutes neuves. Et les vaincus se vengeront de leurs humiliations et signeront des triomphes précaires sur le corps des faibles.»

Et puis ceci, qui me va droit au cœur :

«Marianne caresse l'herbe du champ, appuie ses mains sur le tronc du grand saule. Cela peut paraître stupide mais elle croit aux dieux de la nature. Le dieu du vent, le dieu des pierres, celui des nuages et des oiseaux.»

Tous ces humbles dieux tellement moins sanguinaires que les grands paranos cruels de nos monothéismes.

Cette auteure de la Série noire est-elle indigne de la Collection blanche ?

Chartres, août 44. |

Dans ma musette, j'ai même un des livres de cette rentrée !

Diane Meur sait que le passé est une corne d'abondance, une source inépuisable d'histoires pour l'écrivain qui sait chercher. Dans La carte des Mendelssohn (Sabine Wespieser), elle s'attaque à un sujet énorme : explorer la très nombreuse descendance de Mendelssohn. Non pas de Félix, le compositeur célèbre, mais de son grand-père Moses, homme remarquable, philosophe apôtre de la tolérance, surnommé «le Voltaire allemand». Moses l'intéresse à cause de tout ce qu'elle sait de lui, et son fils Abraham (père de Félix), au contraire, à cause du peu que l'on sait qui lui permet d'imaginer. On est là dans un balancement éternel entre l'Histoire (les sources sont nombreuses) et la fiction (pour boucher les trous), et l'auteure aurait pu se contenter de dérouler, avec toute son intelligence et sa verve, multipliant les anecdotes, les personnages pittoresques et attachants — à savoir, outre les susnommés, l'écrivain Chamisso inventeur de Peter Schlemiel, l'homme qui a perdu son ombre, Fanny sœur de Félix, excellente compositrice auquel le brillant frangin fit de l'ombre, et tant d'autres —, dans une sorte de grouillement vertigineux, avec un fil conducteur tout de même : la filiation, l'identité et la perte de celle-ci. Moses était juif, donc traité comme un paria, et ses descendants ont peu à peu renié le judaïsme, gagnant le respect et perdant leur ombre comme Schlemiel.

Mais ce n'est pas tout : Diane Meur a compris en cours de route qu'elle ne devait pas seulement écrire «le roman des Mendelssohn», mais aussi «le roman vécu de [sa] recherche sur les Mendelssohn». L'écriture de ce livre, en effet, est une aventure, qu'il eût été dommage de ne pas partager. Dans un livre d'histoire, l'historien n'est-il pas, qu'il l'admette ou non, l'un des personnages principaux ?

«J'étais en train de me perdre dans ce dédale, de me perdre absolument : non pas comme l'aventurier qui ne trouve plus son chemin et désespère de ressortir un jour à l'air libre, mais comme celui qui a bel et bien oublié l'air libre, en vient à penser que sa vie est là, dans ces sombres boyaux et, au lieu d'avancer en se tenant toujours au mur de droite, pose son barda par terre, éclaire la paroi peinte, et s'absorbe bienheureusement dans l'étude des pigments.»

À cela près que ce livre où l'auteur s'enferme et nous enferme est en même temps on peut plus ouvert : ce dédoublement du récit l'élargit, accroît le vertige, car, écrit l'auteure, «l'histoire d'une famille ne m'intéresse que si elle devient l'histoire du monde».

J'ai dit naguère ici même tout le bien que je pensais de Raptus et des Villes de la plaine, deux des précédents romans de Diane Meur ; celui-ci les dépasse encore.

Petite partie de l'arbre généalogique... |

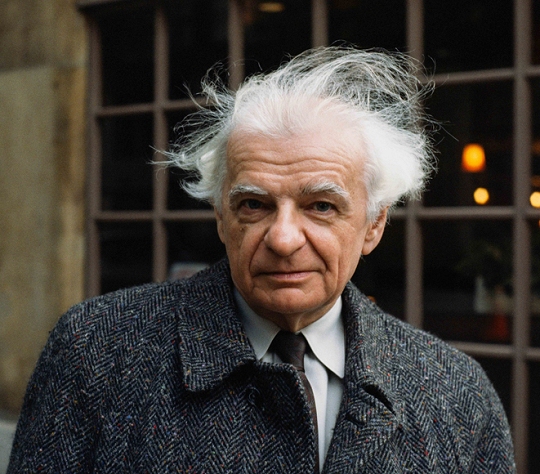

Je reporte de mois en mois la lecture d'Yves Bonnefoy. Frappé par certains de ses poèmes, les plus anciens surtout, je suis plus réticent à l'égard de ses traductions et surtout de ses textes théoriques, dont la multiplication chez un créateur me paraît masquer le tarissement de la source vive. Je crains aussi de m'égarer dans ces pages si profondes que parfois on y voit peu la lumière...

Assez tergiversé. L'heure présente (Poésie/Gallimard) réunit ses travaux poétiques les plus récents : La longue chaîne de l'ancre, L'heure présente, Le digamma, trois recueils où poèmes, proses poétiques et réflexions reviennent sur les thèmes familiers du maître : la mort, le langage, ses pouvoirs et ses limites. Intimidé, je prends un peu par tous les bouts cet ensemble disparate où des pages entières ne me disent rien, mais voici le poème «L'heure présente», partie du recueil homonyme, quinze pages de vers libres et soudain la grande voix retentit :

Regarde !

Un éclair envahit le ciel, ce soir encore,

Il prend la terre dans ses mains, mais il hésite,

Presque il s'immobilise. S'est-il cru

Une phrase, une signature, non, il chancelle,

Nous le voyons qui tombe, illuminant,

Dans les bras l'un de l'autre,

Sommeil et mort.

L'éclair, une illusion,

Même l'éclair.

Une illusion, la forme

Qui se déploie, un rêve

Qui enlace la forme, et va tomber

Avec elle, brisée,

Dépossédée de soi, à ces confins,

Là-bas, de notre nuit d'ici,

L'heure présente.

Une splendeur. Et plus loin, dans une prose intitulée «L'Amérique», ceci qui me ravit :

«...cette allégresse qui naît de ce qui surprend sans qu'on ait moyen de comprendre : cette joie qu'on a d'espérer que vont se rompre les chaines de l'entendement d'hier, de toujours, et qu'à ne plus savoir on va enfin être davantage.»

Maître, le ciel vous entende !

Bonnefoy, ça décoiffe ! |

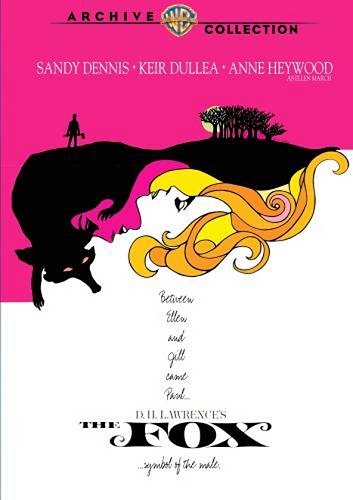

L'Amérique, D.H. Lawrence en rêvait. Son Angleterre natale était trop étriquée pour lui. Dans la novella Le renard, c'est lui qui s'exprime à travers son personnage qui chasse un renard à minuit :

«Il lui sembla soudain que l'Angleterre était une toute petite contrée. Malgré les ténèbres, il eut le sentiment que le paysage se resserrait, que les chiens étaient beaucoup trop nombreux dans la nuit, que leurs aboiements édifiaient une barrière sonore, pareille au réseau des haies de l'Angleterre qui fermait la vue. Il sentit que le renard n'avait aucune chance. (...) Il serait le dernier renard à vivre dans cette Angleterre aux aboiements si puissants, à la voix forte, jonchée d'innombrables petites maisons.»

Dans la campagne anglaise, après 14-18, deux femmes ont racheté une ferme où elles vivotent. Arrive un soldat plus jeune qu'elles, qui va s'incruster, puis séduire l'une des femmes contre toute attente, au point de l'épouser puis de l'emmener après avoir tué le renard. C'est l'histoire, étrange et forte comme toujours chez Lawrence, d'une volonté qui renverse tout, d'une force animale (et pas uniquement sexuelle) au fond de l'être humain, d'un pouvoir de séduction irrésistible. Les scènes où les trois personnages s'affrontent sont d'une énergie et d'une subtilité rares, mais c'est l'ensemble du récit qui nous saisit d'un bout à l'autre, subjugués nous aussi.

Le renard a déjà été traduit quatre fois. Le travail du dernier venu, Paul Jimenes, dans l'édition récente des éditions Sillage, se lit sans déplaisir, mais n'en laisse pas moins la voie libre à une cinquième approche... Deux mots là-dessus le mois prochain dans le Carnet du traducteur.

The film ! |

Au cinoche en ce mois d'août, bonheurs divers.

Une légère déception : Des apaches de Nassim Amaouche, beau film grave et sensible sur la recherche du père dans le milieu kabyle de Belleville, ne tient pas tout à fait les promesses d'Adieu Gary.

Côté jeune cinéma français toujours, excellente surprise, en revanche, avec Léa Fehner. Qu'un seul tienne et les autres suivront (2009), qui entrelace les destins de plusieurs personnages rassemblés par hasard dans un parloir de prison, est superbement intense, dur, tendu et humainement très riche.

Dans un genre très différent, Carole et moi craquâmes ce mois-ci pour Wallace et Gromit de Nick Park, les quatre premiers épisodes, si délicieusement British dans leur excentricité pépère et leur tendresse moqueuse.

Poursuivant notre rétrospective Jiri Menzel, nous avons aimé ses Alouettes, le fil à la patte, sur un scénario de Bohumil Hrabal. Cette histoire de prisonniers politiques affectés au tri des déchets, tournée en 1969 au moment de la nouvelle glaciation, ne pouvait que déplaire aux censeurs staliniens par son humour doucement corrosif et son art consommé de la résistance passive. Sorti vingt ans plus tard, le film est resté méconnu, un de plus.

La main du diable, de Maurice Tourneur (1943), autre film injustement oublié, autre excellent moment. Cette variation sur le thème de Faust, avec Pierre Fresnay en peintre raté qui achète une main magique au diable, est puissamment mais non moins finement mise en scène.

Si délicieusement British. |

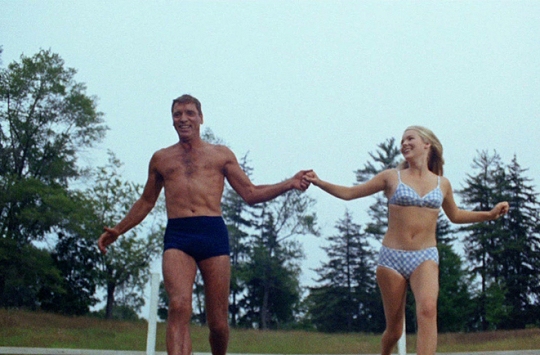

Le choc du mois, cependant, c'est un autre film rare, The swimmer de Frank Perry. Une histoire ahurissante, au bord du fantastique, d'après une nouvelle de John Cheever : dans la campagne verdoyante du Connecticut, un homme décide de rentrer chez lui en passant par les piscines de chacun de ses voisins. Tout commence bien ; plus tout jeune, mais sportif et bronzé, le nageur a tout pour séduire, mais bientôt ça se gâte, les rencontres tournent mal, tout se déglingue, le héros se défait sous nos yeux physiquement et moralement et lorsqu'il arrive enfin chez lui... n'en disons pas plus.

Derrière cet homme, c'est toute une galerie de portraits qui défile, toute une collection de grands bourgeois riches et creux. Mais la satire sociale n'est qu'une des facettes de ce diamant : The swimmer, long cauchemar, inventif et brillant, fascinant de bout en bout, nous plonge comme peu d'autres œuvres dans des eaux inconnues. Burt Lancaster a trouvé là son plus beau rôle, qu'il préférait même à celui du Guépard !

Burt Lancaster, Janice Rule |

Et puisqu'on parle de fascination, revenons à Houellebecq. Encore Houellebecq ? Oui, mais en quittant la rubrique livres pour celles des médias, la plus appropriée dans son cas.

Les six longs articles consacrés ce mois-ci à la star par Le Monde le prouvent de façon éclatante. On y parle à peine de ses livres, au profit de ses faits et gestes et paroles. Houellebecq est avant tout un personnage. Il faudrait expliquer un jour ce qui nous attire chez ce type lamentable et presque totalement odieux.

Son côté odieux lui-même, assurément. Il suffit que l'égocentrisme, la parano, la goujaterie, les opinions réactionnaires, etc., se présentent à l'état suffisamment pur, rehaussés d'une certaine dose d'originalité, de pittoresque, pour nous émoustiller. À quoi s'ajoute un mélange détonant de faiblesse (il est dépressif, il picole...) et de force (il est riche et célèbre, il dicte sa loi aux Médias eux-mêmes). Et par là-dessus, un art consommé de la mise en scène. Les lit-on vraiment, ses livres médiocres, n'est-ce pas plutôt l'auteur qu'on cherche à travers eux, ce personnage envié qui se permet ce qu'une bonne partie d'entre nous, par respect humain, se refuse ? Le roman le plus épicé d'Houellebecq, c'est lui-même.

Forts bien faits, ces articles du Monde signés Ariane Chemin. Je confesse m'y être plongé, avoir bu goulument jour après jour le brouet glauque et faisandé qu'ils touillent — à l'insu de mon surmoi, comme le clébard qui se roule dans la boue, comme le curé qui va au bordel.

Ça ne s'arrange pas... |

Nettoyons-nous les neurones, pour finir, puisque Diane Meur nous y invite, avec les musiques du plus célèbre des Mendelssohn : Félix.

C'est une eau pure et jaillissante, au début du moins. L'Octuor, composé à seize ans : débordant, éblouissant. Le Sextuor, datant de ses quinze ans : une fin qui n'en finit pas de finir, corne d'abondance inépuisable, on voudrait que ça dure toujours. Le fameux Songe d'une nuit d'été de ses dix-sept ans : une merveille bondissante, scintillante, pleine de clair-obscurs fabuleux — avec au milieu, bizarrement, la fameuse marche nuptiale, fausse note énorme, corps étranger lourd et pompier (d'où son succès planétaire).

Mendelssohn a deux personnes en lui : l'enfant prodige, farfadet étincelant, et un monsieur d'une dignité un peu ennuyeuse qui tend peu à peu à s'imposer. Comme dans la Symphonie italienne, dont le début flambant fait place à des pages un peu plan-plan. Le jeune homme est devenu célèbre, adulé, la reine Victoria l'adore. Son génie à moitié perdu continue malgré tout de briller par éclairs, comme dans le très beau et très âpre Quatuor en fa mineur, ou même le très charmeur Concerto pour violon qui n'a pas volé sa notoriété.

Le grand Félix avait une sœur compositrice. On ne peut pas dire qu'il l'ait poussée comme elle le méritait, le vilain jaloux... Pourtant la musique de Fanny M., assez voisine de celle du frangin ou de Schumann, est plus qu'agréable. Il faut entendre sur Dailytube, par exemple, le cycle Das Jahr, joué sur un piano Erard d'époque par Olga Andryuchtchenko. Les célèbres Romances sans paroles du frère pâlissent à côté, même sous les doigts du grand Gieseking.

Victoria, Albert, Félix |

Au programme d'octobre : Senancour, Leskov, Hérédia, Bataille (Christophe) et Boucher (Christophe aussi), Doyon, Le Breton. C'est tout ? Qui a dit c'est tout ?

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

La foi, c'est croire quelque chose dont on sait que ce n'est pas vrai.

Dans toutes les églises il y a quelque chose qui cloche.

Rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'a qu'une idée.