Folègandros

BRÈVES

N°143 Août 2015

Depuis vingt ans j'évite la chaleur grecque en été, mais pas question d'en dégoûter qui que ce soit ! Les Grecs ont plus que jamais besoin de nos sous. Je souhaite qu'on débarque en foule cette année sur les îles et qu'on lise avant, pendant ou après le séjour, pour en profiter pleinement, le beau livre de Philippe Lutz : Iles grecques, mon amour, aux éditions Médiapop.

La Grèce égéenne de Philippe Lutz n'est pas vraiment la mienne. Les îles me claustrophobisent, je me sens chez moi plus au nord sur la terre ferme, et la Grèce éternelle m'attire nettement moins que celle d'aujourd'hui. Mais cette fois encore, je l'avoue, je me suis laissé séduire par l'enthousiasme solaire de l'auteur, comme autrefois quand je découvris l'envoûtant Été grec de Jacques Lacarrière à quoi ce livre fait parfois penser.

L'auteur nous embarque avec lui dans un périple autour de l'Égée, pérégrination dans l'espace et voyage dans le temps, partie de plaisir et en même temps ascèse. Témoin l'escale d'Amorgos :

«J'avais, en moins d'une heure de marche, quitté la civilisation moderne, les voitures, les néons des enseignes, les congélateurs d'Aegali, j'étais revenu cinquante ou cent ans en arrière dans le temps. Deux mondes parallèles, qui se côtoyaient, mais appartenaient à des âges différents. Et je songeais en même temps que dans une certaine mesure, c'était ce que j'avais toujours cherché dans les îles, cette preuve qu'existait encore la possibilité d'une vie réduite à l'essentiel, dénuée de tout le superflu de nos vies d'Européens du nord.»

«Les îles nous font croire que l'éternité est possible», conclut l'auteur. Cette «permanence rassurante», selon lui, est favorisée par l'attachement aux traditions de l'église orthodoxe, «alors que nos régions catholiques nous font plutôt accéder à la perception du mouvement de l'histoire, à l'inévitable marche en avant du monde.»

L'immobilisme orthodoxe m'inspirant des sentiments mitigés, j'ai été surtout ému par les très païens moments d'extase panthéiste qui ponctuent le voyage lutzien :

«Je ne pense pas. Je ne fais rien. Je suis. Je suis le soleil. Je suis le vent. Je suis le parfum des herbes. Je suis le bleu du ciel. Je suis le bleu de la mer.

Je vais nu. Enfant du paradis. Adam d'avant la pomme. Je me couche sur le marbre et me laisse gagner par la chaleur qu'il me restitue. J'écoute le soleil caresser mon corps, je devins sable, je deviens lumière, je me dissous dans l'univers.»

Folègandros |

Reprenons nos esprits sous des climats plus frais avec Roger Grenier, qui à quatre-vingt-seize ans, toujours fringant, nous promène dans Paris, ma grand'ville et ses souvenirs. Raconter sa ville et sa vie, pour lui c'est tout un : il fréquente Paris depuis toujours, il y a sans cesse déménagé, d'où l'idée assez perecquienne d'accrocher sa narration aux divers lieux habités ou fréquentés par lui.

Grenier a vécu l'Occupation et la Libération aux premières loges ; plus tard, son activité journalistique et éditoriale (chez Gallimard, qui l'édite ici) lui a fait rencontrer tous les grands noms du monde des lettres, il a dans son sac une foule d'anecdotes et l'on passe un moment bien agréable en sa compagnie, même s'il n'est pas Perec, même si l'on ne ressort pas bouleversé de ces cent pages reposantes, qui donnent parfois l'impression d'avoir été elles-mêmes écrites sans excès d'effort.

Femme libérée. |

Paris toujours. Lire Grenier me fait tirer de la bibliothèque d'attente Souvenirs de Paris (Parigramme), qui exploite une formule éprouvée : l'image de divers bâtiments légendaires, aujourd'hui démolis, voisine avec leur emplacement actuel. Photos actuelles de Samuel Picas, commentaires de François Legrand. Sous-titre : Hauts lieux disparus, ce qu'ils étaient, ce qui les a remplacés.

On connaît d'avance le résultat de ce genre de confrontation : Hier l'emporte sur Aujourd'hui. On ne voit que mochetés, agressives ou simplement ternes, à la place de beautés défuntes. Pour rétablir l'équilibre, il faudrait montrer aussi les réussites architecturales récentes face aux horreurs qu'elles ont remplacées. Mais qui aura eu l'idée de photographier ces dernières, lieux anonymes d'une splendeur à venir ? Autant demander aux médias d'annoncer la naissance des futurs grands hommes.

Les photos actuelles, honnêtes sans plus, ne sont pas toujours prises sous le même angle que les anciennes, ce qui gêne un peu, et ces photos anciennes ne sont pas non plus signées Ronis ou Doisneau. Ce que cet album offre de plus neuf, de plus attachant, c'est la folie douce des façades de feus quelques lieux de plaisir : Le chat noir et le Bal Tabarin rue Victor-Massé, la Taverne des truands et Le ciel et l'enfer boulevard de Clichy. Quant à l'ancien Palais du Trocadéro, que le nouveau a si avantageusement remplacé, on peut se laisser émouvoir par sa laideur fabuleuse, qui outrepasse même, c'est tout dire, celle du Sacré-Cœur !

Le ciel et l'enfer, 53 boulevard de Clichy, en 1900. |

Géographie toujours. Dans À ce stade de la nuit (Guérin, collection Paysages écrits), Maylis de Kerangal part d'un nom entendu dans sa cuisine la nuit à la radio : Lampedusa. Le nom de cette île où sont parqués les immigrants italiens en Italie. Le nom d'un noble italien, auteur du fameux Guépard. Bien que le rapport entre les deux soit ténu, le livre va passer et repasser de l'un à l'autre, interrogeant inlassablement, de façon tournoyante, notre rapport à l'espace, au paysage. Nous ne sommes pas dans Réparer les vivants, cette construction claire et linéaire, mais dans un texte plus court, expérimental, tâtonnant, errant, suspendu, comme les poussières dans la lumière de la lampe cette nuit-là. Un essai, dans tous les sens du terme. Passionnant tout de même, comme tout ce qui est signé Kerangal. Cette méditation rhapsodique, hantée par l'image des îles, est elle-même un périple qui entre deux traversées un peu lentes aborde dans des îles enchantées. Comme cette page admirable sur les îles :

«Les îles sont comme des idées. Désertes, elles fascinent. Opèrent comme des réserves, captent les histoires et abritent les hommes depuis la création du premier poème. Hébergent les évadés, les meurtriers, les généraux mégalomanes, les capitaines visionnaires, les acteurs misanthropes, et les milliardaires naturistes, piègent les malades en quarantaine, les enfants rebelles, les bagnards et les réfractaires de toute sorte, les peintres hallucinés, les reines mélancoliques, et tous ceux que la société renvoie à la mer.»

Cette énumération virtuose n'est pas un simple morceau de bravoure, mais une philosophie. Le projet de tous les textes kerangaliens c'est de relier, de mettre en contact les bribes éparpillées du réel. Fascinée par les songlines des aborigènes australiens, ces parcours liés à des poèmes, à des récits mythiques, reliant les descendants aux ancêtres, elle élargit superbement la scène :

«J'ai visualisé les parcours innombrables qui s'entrecroisent à la surface de la terre, ce maillage choral déployé sur tous les continents, instaurant des identités mouvantes comme des flux, et un rapport au monde conçu non plus en termes de possession mais en termes de mouvement, de déplacement, de trajectoire, autrement dit en termes d'expérience.»

Et voilà que son œuvre se confirme ici comme l'une des plus riches et nécessaires de notre époque.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, auteur du "Guépard". |

Boat people près de l'île de Lampedusa. |

Nous restons en Sicile, la main de Carole ayant tiré du chapeau un Sicilien célèbre, Leonardo Sciascia. Noir sur noir (10/18) est un recueil de textes brefs, entre pages de diariste et billets de chroniqueur, écrits entre 1969 et 1979. L'auteur y commente en toute liberté l'actualité sicilienne, italienne et internationale ainsi que ses lectures, avec diverses réflexions inactuelles en prime. Nadeau a publié Sciascia plusieurs fois, il l'estimait fort, j'y reviendrai donc — en lisant l'une de ses fictions. Non que les notes de Noir sur noir manquent d'intérêt, on y rencontre un personnage hautement fréquentable, intelligent, élégamment sceptique, pratiquant avec brio l'humour à froid. Une jolie phrase résume assez bien cet esprit à la fois caustique et mesuré :

«Il devient difficile de rencontrer un crétin qui ne soit pas intelligent, un intelligent qui ne soit pas un crétin.»

Mais il s'agit là de textes relativement mineurs, parfois anecdotiques, et un peu trop allusifs pour ne pas devenir, avec le temps, légèrement obscurs par moments. Mettons-le au crédit de l'auteur : il les a rédigés sans prendre la pose pour la postérité.

Notre rituel du livre tiré au sort sera reconduit l'an prochain, mais c'est ce mois-ci que se clôt l'hommage à Éric Dussert. Pendant un an, j'ai présenté ici des auteurs tirés de l'enfer par ce bienfaiteur de l'humanité écrivante et présentés dans son ouvrage d'utilité publique, Une forêt cachée, 156 portraits d'écrivains oubliés.

J'aurais voulu terminer en fanfare par un hymne vibrant à l'un de ses protégés. Mauvaise pioche, hélas. Piotruś de Leo Lipski (1917-1997), juif polonais installé en Israël, est présenté par son éditeur, l'excellent Arbre vengeur, comme une «farce philosophique», «une tragi-comédie sans pareille», «un roman inoubliable, météorite noire et brûlante» (eh oui, météorite est hermaphrodite !), et son auteur un continuateur de Schulz et Gombrowicz, pas moins. Je ne dis pas que c'est faux. J'ai apprécié sa verve, la force et l'originalité de cette histoire d'un type embauché pour monopoliser les chiottes de sa logeuse et chasser ainsi les autres locataires. J'ai adoré certaines notations d'une poétique acidité, comme «Aux balcons d'en face apparaissent les édredons roses, ces entrailles que les maisons auraient expulsées». Mais le reste du temps je suis resté en dehors, je n'ai pas trouvé la clef, et cela m'agace de ne pas comprendre pourquoi.

On ne peut pas en rester là ! Je m'apprête à lire un autre des 156 rescapés, René-Louis Doyon, et à dusserter sur son Éloge du maquereau ici-même, très bientôt.

En attendant, je tiens à redire solennellement les noms de ceux que j'ai empruntés à Dussert pour les présenter ici, les trouvant fort à mon goût : Joseph Méry, Alphonse Karr, William Chambers Morrow, Kenneth Grahame, Marc Stéphane, Teffi, Henri Hertz, Cami, Ilarie Voronca, Maurice Fombeure, Roger Rabiniaux.

La couverture du Livre. |

La Renommée, personnage pas toujours fiable, a deux façons d'être injuste. Tantôt elle méconnaît un auteur digne d'être connu, tantôt elle fait l'inverse.

J'ai longuement attendu avant de m'appuyer Soumission de Michel Houellebecq, que les uns encensaient, que les autres enfonçaient, que tout le monde lisait. Pas pressé de m'y mettre, mais curieux tout de même face à un tapage aussi discordant.

Est-il besoin de résumer la chose ? La France, dans un très proche avenir, élit un président de la République musulman et notre société bascule, versant presque aussitôt dans la bigoterie islamique et se soumettant sans conditions aux nouveaux maîtres. Postulat qui serait rigolo s'il ne trahissait pas une hantise de niveau FN ou UMP assez sinistre.

Voilà le mot qui résume tout : sinistre. Houellebecq est un dépressif profond qui fait tout pour nous coller sa maladie. Son bouquin sent la détresse et l'épuisement, il exhale un mépris tranquille de la démocratie, de l'humanité entière et en particulier de ses personnages, tous nuls et veules. Voilà le genre de type qui vous raconterait l'Occupation sans dire un mot de la Résistance.

Une exception possible à ce mépris : l'auteur lui-même, via son héros-porte-parole à qui un ami déclare :

«Il y a toujours eu chez toi une espèce d'honnêteté anormale, une incapacité à ces compromis qui permettent aux gens, au bout du compte, de vivre.»

Houellebecq a au moins ce point commun avec Céline : tous pourris, sauf bibi.

Tout n'est pas à jeter dans son fricot vaguement rance : l'ironie est un peu poussive, la progression dramatique faiblarde et l'écriture par moments plate, voire négligée, avec notamment ces phrases où l'on met des virgules au lieu des points pour faire moderne, mais enfin on trouve aussi, ça et là, quelques bons moments.

J'ai trouvé émouvant le passage où le héros, universitaire obscur spécialiste de Huysmans, s'offre un pèlerinage à Rocamadour et constate, face à la Vierge noire, son impuissance à croire et à aimer :

«La Vierge attendait dans l'ombre, calme et immarcescible. Elle possédait la suzeraineté, elle possédait la puissance, mais peu à peu je sentais que je perdais le contact, qu'elle s'éloignait dans l'espace et dans les siècles tandis que je me tassais sur mon banc, ratatiné, restreint. Au bout d'une demi-heure je me relevai, définitivement déserté par l'Esprit, réduit à mon corps endommagé, périssable, et je redescendis tristement les marches en direction du parking.»

N'empêche, il y a de quoi s'étonner : comment cet ouvrage situé entre moyen et médiocre, a-t-il pu s'offrir un tel succès planétaire, soumettant la majeure partie de notre lectorat à sa morne vision du monde ?

Si l'on tient à lire Houellebecq, reste son premier roman, le meilleur : Extension du domaine de la lutte (Maurice Nadeau).

Et Balzac ? Va-t-il me décevoir ce mois-ci ? Pour clore la relecture entamée voilà un an, j'ai choisi la nouvelle Sarrasine. Lors d'une fête, une dame est terrifiée par l'apparition d'un vieillard aux allures de spectre. Le narrateur lui raconte que jadis un sculpteur nommé Sarrasine fut amoureux fou d'une chanteuse d'opéra, Zambinella, qui se refusait à lui. La cantatrice était un castrat, dont le protecteur fit assassiner le sculpteur. Le vieux spectre, c'est ce que la belle est devenue.

Cette œuvre de jeunesse très courte figure au panthéon balzacien à côté, par exemple, des longs romans de la maturité, Illusions perdues ou Splendeurs et misères des courtisanes. Elle a été portée aux nues par de nombreux commentateurs. Il faut dire que cette Sarrasine bourrée à craquer de symboles, jusque dans les noms et les lettres, a de quoi fasciner. Bataille l'idolâtre. Barthes lui consacre un livre entier, le fameux S/Z (les initiales des deux héros), brodant sur le thème de la castration, tandis que Serres développe celui de l'hermaphroditisme (cette Sarrasine n'est pas une femme, etc.). Gloses qui sont loin d'épuiser ce texte porté tout entier par un romantisme frénétique, comme le voulait l'époque (1830 fut l'apogée du mouvement) :

«...Ses yeux, attachés sur elle, s'emparaient d'elle. Une puissance presque diabolique lui permettait de sentir le vent de cette voix, de respirer la poudre embaumée dont ces cheveux étaient imprégnés, de vois les méplats de ce visage, d'y compter les veines bleues qui en nuançaient la peau satinée. Enfin cette voix agile, fraîche et d'un timbre argenté (...) attaquait si vivement son âme qu'il laissa plus d'une fois échapper de ces cris involontaires arrachés par les délices convulsives trop rarement données par les passions humaines. (...) Il se perdit dans une méditation confuse comme un rêve. La passion l'avait foudroyé.»

Mais ce qui rend Sarrasine si bouleversant(e), c'est surtout la violence continuelle qui l'habite, née de l'opposition entre la passion, la vie bouillonnante qui l'habite, et la mort omniprésente — vie et mort s'exacerbant l'une l'autre. Et ce dès l'admirable ouverture de ces pages touchées d'un bout à l'autre par la grâce, lorsque le narrateur, pendant la fête, regarde par la fenêtre les arbres couverts de neige sous la lune :

«Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse danse des morts. Puis, en me retournant de l'autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants ! un salon splendide, aux parois d'argent et d'or, aux lustres étincelants, brillant de bougies. Là, fourmillaient, s'agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de Paris...»

Le sculpteur Bouchardon aux pieds de Zambinella. |

Au revoir Balzac, bonjour les polars. Au programme, de septembre 2015 à août 2016, un petit tour d'horizon de la production française récente ou moins récente, avec en guise de prélude ce mois-ci une série noire classique in English.

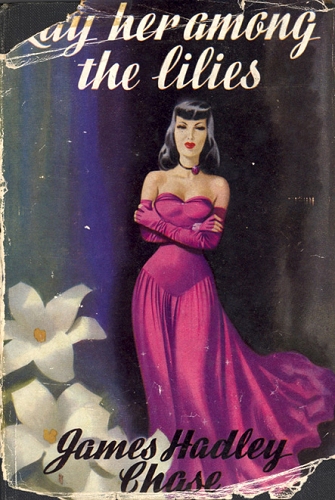

Flash-back. Été 1963 chez mes amis Gombec. Ils ont tous lu un polar nommé Couche-la dans le muguet, ils ont tous a-do-ré. Le titre excite ma curiosité, mais pourquoi vais-je attendre cinquante-deux ans avant de me plonger à mon tour dans Lay her among the lilies, de James Hadley Chase ?

Le livre, écrit à la fin des années 40, se déroule à cette même époque en Californie. Un privé dur-à-cuire, une affaire embrouillée, des personnages louches, une blonde fatale, des flots de whisky, bagarres et meurtres à gogo, tous les ingrédients du genre défilent, sans oublier des bagarres verbales impressionnantes : avoir de la réplique est aussi important que de savoir cogner ! À la fin on ne comprend plus rien, comme chez Chandler, c'est la tradition qui veut ça et c'est bien ainsi : l'une des grandeurs du roman noir américain, c'est de montrer le monde tel qu'il est, d'une violence et d'une complexité cauchemardesques.

On baigne donc dans l'archétype. Chase, un Anglais, l'une des stars du genre, connu surtout par Pas d'orchidées pour miss Blandish, a beaucoup lu Chandler ou Hammett. Son bouquin cependant est rudement bien torché. On boit là de l'alcool, pas du Canada dry. Et la patine du temps ajoute au charme de l'ensemble.

On accuse souvent nos traducteurs des années 50 d'avoir mis les polars US à la sauce française en les enjolivant d'images pittoresques et gouailleuses ; désolé, elles étaient parfois dans l'original... Catherine Grégoire et Henri Collard, qui ont fait là globalement du bon boulot, n'ont rien injecté dans le texte. Ce qui suit appartient à Chase :

«La maison était aussi silencieuse qu'un chat guettant une souris.»

«Il avait pour moi autant d'affection que les Japonais pour la bombe atomique.»

«Cette lueur solitaire accrochait le regard comme une tache de vin sur une robe de mariée.» (Chase écrit : «une tache de soupe».)

Ah, tout de même : l'épatant «I went out, my grin hanging in space, like an unwanted baby on a doorstep» (Je sortis, mon sourire en suspens, comme devant une porte un bébé dont personne ne veut), devient «Je sortis donc, adressant mon sourire aux anges, puisque les humains n'en voulaient pas.» Dommage...

Couverture d'époque. |

Jacques Demarcq, lui, traduit les poètes américains. Spécialiste de Cummings notamment, et surtout poète lui-même, il a publié en 2008, aux éditions Nous, l'œuvre de toute une vie : Les zozios. Quarante ans de travail, un thème unique : les oiseaux.

Pourquoi les oiseaux ? Ils sont, explique l'auteur, le mouvement et la voix. On peut imaginer que pour lui, les dépeindre ou se mettre dans leur peau, c'est s'arracher à une certaine pesanteur de la pensée, décoller de notre vision humaine routinière pour voir le monde avec des yeux neufs. Car il s'agit, dit-il, d'»accrocher un peu de réel — la poésie n'a d'autre utopie».

Il y a là une entreprise pongesque (la forme du poème dessinant la chose), en même temps qu'apollinarienne (les calligrammes abondent) et même finnegansojoycienne, avec profusion d'onomatopées imitatives, mots étrangers, jeux de mots et mots-valises, le langage malaxé haché menu battu monté en neige, s'ébrouant trampolinant s'égosillant, parfois truffé d'artifices graphiques, la forme et l'angle de vision changeant sans cesse — «mais attrape-t-on l'oiseau autrement que dans l'errance, la divagation ?» Il y a aussi quelques traductions, des hommages pastichesques à des poètes admirés (Catulle, Li Po, Attar, Dante, La Fontaine, Blake, Baudelaireverlainerimbaud, Khlebnikov, Desnos, Prévert, Tardieu, Dotremont, Roche (Denis et Maurice), Heidsieck, Novarina, Verheggen, Rouzeau, Meens, Prigent et Jean Noubly...).

Un échantillon ? Le poème «& pie» :

tchakhatchak khatchac

Jacques Demarcq

quoi qu'ça cache ? ta tchatche

ton simulacre en syllablablague

qui plaque d'inaptes charabias

sur chaque aria d'piaf

ce déshabillage maniaque

de ramges d'parcs ou pacages

en affreux dits d'Jacques

vague viagra d'phrases hors d'Jacques

tout ça parce que ! pas cap

tu cales alors tu calques

volage qui dégoises des craques

parade cavalcade arnaque

lieu d'passage à l'acte (...)

Le sexe (la «pornithologie») et l'humour, dont tout le recueil est irrigué, sont liés ici comme chez un Rabelais ou un Joyce, pour la même raison sans doute : jouer avec les mots, c'est jouissif. Mais la drôlerie n'empêche pas le sérieux de l'entreprise. Épigraphe de l'ensemble :

«Écrire c'est traduire en langue l'inarticulé du réel ; et l'inverse : des mots revenir au bruit.»

Fière et précieuse devise, qui résume bien la démarche à Demarcq : faire et défaire à la fois. Détricoter la langue pour tisser une espèce de nid. Dans un jaillissement euphorique ou un effort désespéré, on ne sait. Une chose est sûre : cette immense volière de 350 pages est un texte majeur. Sans doute impossible à lire d'une traite, mais il y fait bon picorer.

Fourni avec le livre, un DVD où l'on entend l'auteur et ses amis gazouiller (fort bien) quelques poèmes.

Aras bleus. |

Carole et moi raffolons des comédies de Bruno Podalydès, et sa dernière, Comme un avion, récit d'une odyssée en canoë-kayak, petite merveille d'auto-dérision, pourrait bien être la plus charmante. Sandrine Kiberlain et Agnès Jaoui, plus séduisantes que jamais. Dommage que le cinéaste ait voulu tenir le rôle principal, pourtant taillé sur mesure pour son frangin : non que Bruno soit mauvais, mais qui peut rivaliser avec le génial Denis ?

Il s'arrêtera bientôt... |

Nous ne raffolons pas moins d'Arnaud Desplechin, mais après son fascinant Jimmy P, Trois souvenirs de ma jeunesse nous a paru un peu en retrait, malgré des moments très forts. Chacun des trois souvenirs, en lui-même passionnant, n'est pas suffisamment relié aux autres pour que l'ensemble forme un tout. Quelle drôle d'idée de les avoir rassemblés. Et quel dommage qu'une fois passé au long métrage on ne puisse plus revenir au court...

Lou Roy-Lecollinet, Quentin Dolmaire, craquants. |

Depuis quelque temps nous découvrons chaque mois un jeune cinéaste français, avec un bilan tout à fait réjouissant jusqu'ici. Ce n'est pas Axelle Ropert qui va changer la donne : son coup d'essai, La famille Wolberg, portrait d'une famille qui explose, détruite par l'amour possessif du père, manifeste un regard très personnel et une belle maîtrise déjà.

Valérie Benguigui, François Damiens. |

De La dame de Shanghaï, d'Orson Welles (1947), je gardais le souvenir de la scène des miroirs finale, spectaculaire mais un peu tape-à-l'œil. À la deuxième vision, je reste soufflé tant c'est somptueux d'un bout à l'autre. Impérieux, cruel, génial. Tape-à-l'œil disais-tu, vieux crétin ?

Rita Hayworth et Orson Welles. |

Autre souvenir, ému celui-là : Goto, l'île d'amour de Valerian Borowczyk, vu à sa sortie en 68, et nimbé depuis de nostalgie. Une histoire d'amour fou et de mort, une mise en scène inventive, inspirée, la poésie au pouvoir... Revu l'autre jour, Goto ressemblait à un volcan éteint. Goto m'a laissé froid. Que se passe-t-il ? Est-ce uniquement l'effet du passage des années ? Ou étais-je mal luné ce jour-là ? Dans quelle mesure nos extases esthétiques découlent-elles de la météo et de nos humeurs ?

L'école avec portait du dictateur. |

Rétrospective Jiri Menzel (suite). Après Trains étroitement surveillés, voici son film suivant, Un été capricieux. Un funambule et sa compagne troublent un instant le calme d'un village tchèque endormi, puis repartent. Si l'on n'atteint pas les hauteurs de l'opus précédent, on passe là malgré tout un moment bien agréable.

Consultant mes fiches le lendemain, je m'aperçois que j'avais déjà vu Un été capricieux ! Le 8 mai 1969, l'année où je m'étais envoyé 171 films. Aucun souvenir. Une telle amnésie, c'est la première fois. Terrifiant.

Côté musique, ce mois-ci, écouté (entre autres) André Jolivet. Mort il y a quarante ans, il végète au purgatoire. Le silence, pourtant, ne lui va guère. Un tempérament de feu, ce Jolivet ! Il a un langage original, puissant, paroxystique. En écoutant par exemple son concerto pour piano et celui pour violoncelle, rassemblés sur un même CD avec sa Troisième symphonie, on s'aperçoit que ce volcan-là chauffe toujours.

Traduisant le poète Còstas Karyotàkis, très admiré dans son pays, encore inédit en français, j'écoute sur Internet ses treize poèmes mis en musique par Lèna Plàtonos, chantés par l'une des plus belles voix grecques du moment, Savìna Yannàtou. Musique superbe et interprétation à la hauteur. Il faudra qu'un volume du Miel des anges accueille un jour ces treize poèmes et d'autres du même Karyotàkis. Pas tout de suite : traduire ces poèmes en vers exige du temps, de l'énergie, et le programme pour 2016 est déjà plein ! Disponibles pour l'instant, les treize poèmes en question dans MADE IN GREECE et quelques autres traduits et présentés par Gilles Ortlieb dans TRADUCTEURS INVITÉS.

Savìna Yannàtou, 2015. |

Longuement évoqué les Grecs ce mois-ci dans le Journal infime et l'Andouille du mois, d'une façon qui surprendra ceux qui connaissent la tragédie grecque par Le Figaro et les éditos du Monde.

La presse française a rarement désinformé aussi grossièrement.

Deux mots seulement sur le premier ministre grec, Alèxis Tsìpras, actuellement lynché médiatiquement par les néo-libéraux de partout et une partie de l'extrême gauche grecque. Certains lui reprochent d'avoir cédé devant les tueurs qui règnent sur l'Europe. Facile à dire. Tsìpras a sans doute commis des erreurs, mais entre son choix de rester dans l'Europe à tout prix et celui de claquer fièrement la porte, lequel était le moins désastreux ? Devant moi le précipice, derrière moi le ravin, dit un proverbe grec. Qui donc s'en serait mieux tiré à sa place ? Beaucoup de Grecs le savent et c'est pourquoi une majorité d'entre eux lui fait encore confiance, sachant qu'il s'est bien battu, comme la petite chèvre face au loup. Et qu'à sa place il n'y a personne.

Elle se battit toute la nuit... |

En septembre, volkovitch.com entame sa treizième saison ! Ceux que je m'apprête à lire pour l'occasion : Lawrence, Renan, Bonnefoy, Berna, Dhôtel, Marpeau, Meur et Maret. Soit quelques nouveaux à côté de vieilles connaissances, comme d'hab. Allez, bon mois d'août.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le ciel se ferme au-dessus des contrées dont les oiseaux sont morts.

Si tu ne vas pas jusqu'au bord du gouffre, tes ailes ne s'ouvriront pas.

Le danger est une fontaine de jouvence.