Le grand et le petit.

BRÈVES

N°140 Mai 2015

La traduction, métier sédentaire ? La vie du traducteur, en fait, prend parfois des allures de marathon mâtiné de course d'obstacles. Ce mois-ci, en dix jours :

— aux Langues O, à Paris, Salon du livre des Balkans, manifestation attachante qui mérite un plus large public, discussion par skype avec Pètros Màrkaris, exercice nouveau pour l'éternel apprenti ;

— au château de Seneffe en Belgique, non loin de Moulinsart, dans un cadre enchanteur, trois jours de stage d'écriture avec un groupe déluré fort sympathique ;

— dans la charmante Abbeville, non loin de la baie de la Somme et de ses oiseaux, devant l'association franco-hellénique locale qu'anime l'inlassable Laurent Sauvage, présentation des poèmes de Mihàlis Ganas, de ses chansons et de son livre délicieux à la gloire des femmes, Quelques femmes (Quidam) ;

— à Boulogne-Billancourt, soirée privée animée par Eric Poindron, nouvelle occasion de présenter Kavvadìas, La Grèce de l'ombre et le Miel des anges.

Solitaire, le traducteur ? Il rencontre ainsi par dizaines des gens fort intéressants. Un grand merci au maire d'Abbeville pour son beau petit spitch et pour sa présence jusqu'à la fin du mien. (Il n'est pas de droite.)

Fort bien tout cela, mais quand trouve-t-on le temps de bouquiner ?

Le grand et le petit. |

Quand je lis, je gribouille au crayon mes remarques sur la page blanche à la fin du livre. Le 25 du mois, au moment d'écrire les Brèves, je n'ai plus qu'à mettre en ordre mon petit fatras. Sauf quand je me retrouve devant une page pratiquement blanche.

C'est ce qui m'arrive ce mois-ci avec l'ouvrage tiré au sort par Carole : Le gaucher, de Nicolas Leskov, traduit du russe et préfacé par Catherine Géry à L'âge d'homme.

Pourquoi l'éditeur francise-t-il son nom, comme on faisait du vivant de l'auteur, au XIXe siècle ? Nikolaï Leskov, donc, à peu près inconnu chez nous, et pas mal oublié dans son propre pays me dit-on, est tenu en très haute estime par certains. Il serait très difficile à traduire et nous en avons là un bon exemple.

Le gaucher, c'est six récits, ou plutôt six skaz, une forme de conte populaire ici reprise par le lettré qu'était l'auteur. Les histoires en elles-mêmes, qui nous font visiter la Russie de l'époque dans un mélange de réalisme humoristique et de fantastique léger, ne manquent ni d'intérêt, ni de charme. Et pourtant, je n'arrive pas à entrer dedans. Est-ce dû à l'auteur ou à la traduction ? Le skaz est oral, il joue avec les mots, les bouscule, les triture ; la traductrice, on le sent, s'est donné du mal, les marqueurs d'oralité sont en place, les détournements de mots se succèdent, parfois savoureux — impermouillable, divaguer une nouvelle, nez brusqué, biaiseries, fusionomie, apoplexus, entremaqueuse, maldéchaussée pour maréchaussée, eau gazouilleuse pour eau gazeuse —, la langue tirée à hue et dia cliquète, étincèle, ses frottements dégagent de l'énergie, mais tout cela sent un peu l'effort et l'artifice, la très érudite et surtout très longue préface qu'on nous inflige nous épuise avant même que le texte commence, et les innombrables notes en bas de page achèvent de plomber la lecture.

C'est ce qu'on appelle un rendez-vous manqué. Mais puisque mes amis russisants m'y incitent, je reviendrai à Leskov bientôt, c'est promis — dans d'autres traductions. On me dit beaucoup de bien de celles signées Sylvie Luneau (déjà anciennes, et alors ?), Paul Lequesne et Bernard Kreise...

Le Balzac du mois ? Mon programme prévoyait Séraphîta, l'une des œuvres les plus bizarres du grand homme. Un roman philosophique swedenborgien situé en Norvège, décrivant les amours éthérées de Séraphîtus et Séraphîta. Vu la longueur de la chose et son côté indigeste, reconnu par les balzacolâtres les plus fervents, je me rabats sur L'auberge rouge, datant de 1831.

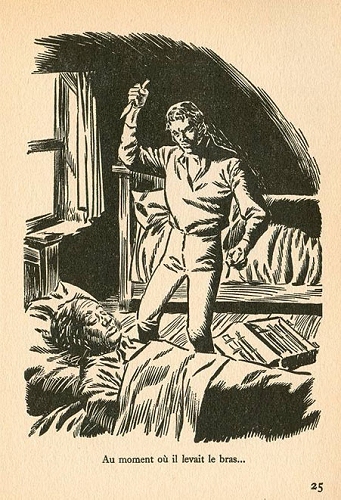

Nous avons beau être là aussi dans les Études philosophiques, cette courte nouvelle n'a rien de pesant ni de fumeux. Dans une auberge, la nuit, un homme est sur le point d'assassiner son riche compagnon de chambre, résiste à la tentation, se rendort, mais à son réveil il découvre l'homme égorgé ! L'histoire est racontée bien plus tard et l'un des convives, un riche banquier, blêmit... L'assassin, c'était lui ! Ce meurtre est l'origine de sa richesse ! Là-dessus, le narrateur tombe amoureux d'une belle jeune fille et apprend qu'elle est la fille du banquier !

Voilà qui est extravagant, mais savoureux, et qui amène un questionnement intéressant sur la culpabilité, sur d'autres sujets aussi, la réflexion restant toujours en situation, si bien que l'action avance à bonne allure, avec des touches d'ironie bienvenues, dans l'introduction surtout. Décrivant une soirée entre banquiers, qui le temps d'un dîner «avaient rentré leurs griffes commerciales pour spéculer sur les plaisirs de la vie», le jeune Balzac ajoute :

«L'homme ne peut pas toujours mal faire. Aussi, même dans la société des pirates, doit-il se rencontrer quelques heures douces pendant lesquelles vous croyez être, dans leur sinistre vaisseau, comme sur une escarpolette.»

Les requins, c'est vrai, sont parfois des êtres charmants.

Fred et Liliane Funcken. |

Certains auteurs sont davantage connus que lus : D.H. Lawrence, par exemple, dont on ne connaît ici que la lady et son amant. Je ne l'ai plus fréquenté moi-même depuis mes lointaines années d'études. Quelle erreur !

L'étalon (St Mawr dans la v.o.) est une novella publiée en 1925. Une jeune femme qui s'ennuie, mariée à un nul, est soudain fascinée par un cheval, un étalon superbe et caractériel. On pense aussitôt à Chatterley, avec le cheval dans le rôle du garde-chasse, mais qu'on se rassure : la belle et la bête ne vont pas consommer. Le sujet de Lawrence, par delà le sexe, c'est cette force vitale obscure en nous, plus ou moins présente selon les individus, «le parfum et la puissance vaguement effrayante du monde primitif présexuel», quasiment éteinte chez les êtres civilisés que nous sommes, aux instincts bridés, mais qui rayonne chez certains humains plus frustes et chez les animaux.

Lawrence est de ces auteurs qui nous ouvrent les yeux, nous font voir et sentir les choses plus profondément, nous remuent, nous remplissent de l'énergie qu'ils sentent circuler partout, parvenant presque à ressusciter l'ancien dieu Pan.

Sa puissance, qu'une tendance au ressassement ne gâche pas (ah ! le mot «uncanny» revenant comme une obsession !) s'accompagne d'une finesse extrême. Son œil de lynx lit en nous à livre ouvert, débusquant sentiments cachés, contradictions, faiblesses. Autant le cheval sort grandi dans l'affaire, autant les mâles humains en prennent un vieux coup. Et les riches. Et l'Angleterre entière, où Lawrence étouffe. Ses personnages principaux eux-mêmes ont le sentiment de n'avoir pas vécu.

Cela dit sans manichéisme non plus, à preuve le personnage assez terrifiant de la mère de l'héroïne, détestable et attachante, indissolublement.

On referme le livre un peu abasourdi. On se sent terne et lourdaud à côté de Mr Lawrence. On ne l'avait pas vraiment lu jadis, on n'avait pas compris à quel point c'est un grand monsieur.

Il est servi, en l'occurrence, par deux excellents traducteurs, Marc Amfreville et la regrettée Anne Wicke, aux éditions Phébus. Petit alléchantillon :

«...Comme si le feu mystérieux qui brûlait dans le corps du cheval avait brûlé sa résistance, elle se précipita chez elle pour se cacher dans sa chambre et éclata en sanglots. Le regard farouche et lumineux de St Mawr était fixé sur elle, surgi d'un autre monde. C'était comme si les murs de son propre monde intérieur s'étaient soudain liquéfiés, la laissant dans une obscurité intense, du fond de laquelle les grands yeux brillants de l'animal la regardaient et semblaient lui poser une question diabolique, tandis que ses oreilles nues pointaient comme des poignards sur sa tête inhumaine et que son corps immense, rouge et puissant, resplendissait.

Qu'était-ce donc ? Elle avait senti les yeux de l'animal, presque semblables à ceux d'un dieu, lui jeter un regard terrible du fond des ténèbres éternelles : des yeux énormes, effroyables, inquisiteurs et qui lançaient, comme une menace, un éclair blanc de lumière. Quelle était cette inhumaine question, cette mystérieuse menace ? Elle ne le savait pas. C'était un démon magnifique, et elle devait l'adorer.»

«...le feu mystérieux qui brûlait dans le corps du cheval...» |

Ilarie Voronca aussi, je l'ai lu jadis, dans un précieux volume de chez Seghers, Poètes maudits d'aujourd'hui, 1946-1970. Les maudits étaient douze, parmi lesquels Artaud (incongrument, car déjà starifié), André Frédérique, Gerald Neveu, Armand Robin et le très charmeur Jean-Philippe Salabreuil. Et je retrouve aujourd'hui Voronca parmi les 156 auteurs oubliés qu'Éric Dussert, dans son très précieux livre Une forêt cachée (La table ronde), ressuscite.

Les livres de Voronca, recueils de poèmes pour l'essentiel, étant tous épuisés, on ne peut faire sa connaissance qu'à travers l'excellente bio que lui consacre Christophe Dauphin, Ilarie Voronca, le poète intégral (Rafael de Surtis / Editinter). Le livre est judicieusement divisé en deux parties égales : une présentation de la vie et de l'œuvre sur 150 pages, précise, pleine d'empathie, et autant de pages de poèmes et proses poétiques.

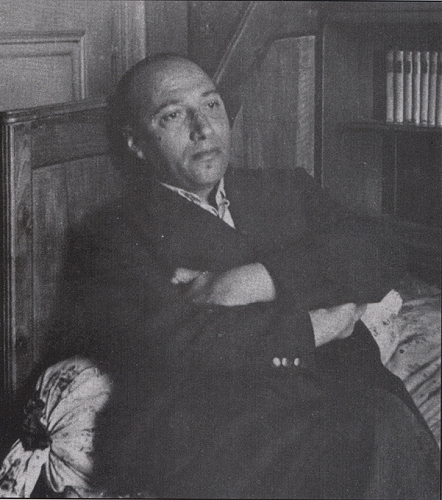

Voronca était roumain. Né en 1903, mêlé dans son pays à toutes les avant-gardes, Dada surtout, il écrivit beaucoup là-bas, puis gagna la France en 1936, où il vécut assez pauvrement et se fit un nom dans les cercles littéraires avant de se suicider, jeune encore, en 1946.

Au cœur de sa démarche, l'intuition que tout se tient, êtres et choses. Chaque objet «est une faible lampe / Qui doucement découvre l'univers qui l'entoure». «Je traverse le monde qui me traverse à son tour» écrit-il. Au «Je est un autre» de Rimbaud, il ajoute «Je sont tous les autres». Sa vision abolit les frontières entre l'être humain et les choses, l'homme et le femme, le réel et le rêve, le visible et l'invisible, il écrit à jet continu, comme si le monde écrivait à travers lui et comme s'il revenait au lecteur de faire le tri, porté comme lui par une immense vague d'amour universel et d'euphorie émerveillée dont l'envers, la face sombre, était la sournoise angoisse qui allait le mener à la mort.

Un poème suffira pour le dépeindre, l'un des plus beaux, dont voici le début :

Me voici sans limites comme la lumière d'une étoile

Très puissante qui arrache les rideaux de la nuit,

Je ne suis plus comme une araignée qui peine à tisser sa toile

Mais libre et vaste je me mêle à l'univers qui fuit..

Chaque homme autour de moi est semblable aux planètes

Bienfaisant ? Malfaisant ? Une lumière ronde

Comme un soleil le cœur, comme une lune la tête,

Le sang qui tourne en moi afflue au visage du monde.

Ô quand j'étais penché sur l'argile ou bien quand

Je foulais sous mes pieds l'aube comme un serpent

Quand le travail sonnait dans la ville comme une cloche

Quand dans le théâtre de la vie j'étais dans une obscure loge,

Comme une ombre, mille fois plus grande que l'objet

Qui apparaît soudain sur un mur et effraie

Celui qui la projette, un être immense se détachait

De moi, vers les étoiles aux épaules vraies.

Et la fin :

Sans hivers, sans étés, sans feuillages d'automne,

Colosses calmes où pense l'humanité,

Nous serons tous dans un. Ces flammes, ces couronnes

Des comètes bouillantes et des futures cités.

1946. L'ultime photo avant sa mort. |

Leskov, Balzac, Lawrence, Voronca, parfait... Mais les jeunes ?

Ils vont bien, merci. Témoin Jacques Géraud. Je le connus autrefois, nous étudiâmes ensemble et je me réjouis fort de le retrouver en grande forme. Jeune ? Sinon par les années, du moins par l'esprit, qu'il a mauvais au bon sens du terme, déployant dans ses récents écrits la verve d'un ado surdoué, ricaneur, déchaîné.

Ça s'appelle Photoroman en 47 légendes et c'est publié par l'excellent Champ Vallon. Règle du jeu : une image, de préférence une photo ancienne, insolite ou kitsch ou les deux, est suivie sur une page ou deux d'une description qui la détourne en se vautrant dans l'irrespect et la salacité. Géraud a ses têtes : Jésus et sa maman, la grande sartreuse et son Paulo, Barthes, Duras, Faulkner, dont il se paie la fiole avec une allégresse contagieuse. C'est non seulement d'une drôlerie féroce, mais fort bien écrit, l'auteur allongeant sa phrase comme le séducteur sa proie, avec une volupté, une dextérité consommées, ajoutant au simple comique, de par cette prolifération verbale excessive, inquiétante, une étrangeté vaguement vertigineuse.

Jeu de massacre méchant et gratuit ? Que non ! Si ce pauvre Jésus en prend ici plein les gencives, les victimes littéraires de notre trublion sont moins assassinées que joliment assaisonnées ; rigoler d'eux ici n'empêche nullement de les lire et relire avec vénération. Et si j'imagine mal Géraud faisant retraite chez les trappistes, ses écrits me semblent faire œuvre salubre, et même hautement morale, en nous armant contre les excès du respect et de la bienséance. Dilater la rate, en principe, élargit le cerveau.

L'impertinent consacra naguère à Proust, dans un esprit similaire, trois livres dont un succulent Proustissimots dont je parlerai ici prochainement. Il poursuit l'exercice de la photo détournée sur un blog marrantissime, geronimots.blogspots.com, où il exhibe une collection de mots-valises qui en fait l'un des ténors du genre.

Photo de couverture... |

Géraud ne fait pas la une des gazettes, Laget non plus. Qui donc me l'a signalé, que je l'embrasse ? (On devrait tout noter.)

Thierry Laget, né voilà cinquante-six ans, a publié une vingtaine de livres (romans, nouvelles, poèmes) chez Gallimard et d'autres éditeurs, et le voici à l'Arbre vengeur — rien que cela c'est bon signe — avec Provinces, recueil d'essais autobiographiques, paru en 2013.

Il y raconte ce qu'il voit, avec la même simplicité que Chardin et Cézanne peignant le réel banal autour d'eux. Ce qu'il voit ou plutôt, s'agissant de ce livre, ce qu'il a vu jadis. La plupart des neuf chapitres font revivre une enfance auvergnate, dans ses détails les plus humbles, transfigurée par le temps et par le regard d'un poète, autrement dit d'un homme qui saisit la profonde unité des choses. Nous entrons dans une boulangerie de village où l'on pétrit le pain, et là

«C'était le monde en son premier matin qui fermentait dans cette pâte, avec tout, les oiseaux, les vaches, les myrtilles, les girolles, les écrevisses, les églises aux carapaces de tortue, les galets dans le lit des ruisseaux, la lutte entre le bien et le mal, le socialisme, Dieu, le passé, l'infini. Je ne prétends pas que nous pensions à tout cela en dévorant à quatre heures les tranches de pain bis, mais cela y pensait pour nous.»

De même, des vacances adolescentes en Angleterre vues par Laget baignent dans une lumière enchanteresse :

«...le vent nous ébouriffait, nous étions ivres de cette joie qui éclate dans la poésie de Catulle (...) Par jeu, nous nous parlions anglais, et je découvrais un nouveau moi-même métamorphosé, qui proférait dans cette langue des folies qu'il n'aurait jamais conçues en français.»

Comme je le comprends.

Les langues... Latin, anglais, italien, patois auvergnat, elles sont les stars de ce livre. Laget voit en elles des êtres de chair. «L'italien avait des yeux, des lèvres, des seins, quand les autres langues n'avaient que des jambes et des mains.» Laget leur consacre à toutes les quatre des pages admirables, d'une perspicacité, d'une gourmandise rares. Quant à la langue française, s'il ne l'évoque pas, il l'a parfaitement apprivoisée et la déroule en de longues phrases charmeuses, virevoltantes et nonchalantes à la fois. Ce livre qui d'un bout à l'autre nous parle du bonheur est lui-même un pur bonheur — mon seul regret étant de ne pouvoir ici le citer davantage.

Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ?

Fini la récré. Tel est le titre d'un ouvrage hautement pédagogique qui nous ramène aux rudes réalités du présent. Les professeurs : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, le fameux couple de ploutologues, terreur des classes possédantes qu'ils connaissent comme leur poche et qui leur consacrent des livres ravageurs.

L'ouvrage en question, publié aux éditions La ville brûle et sous-titré Mon premier manuel de pensée critique, s'adresse en priorité aux jeunes, même si les vieux trouveront leur miel dans cette brève synthèse, qui fait le tour de la question en vingt chapitres et soixante pages denses, claires, imparables. Les formules claquent, les dessins pleins d'esprit d'Étienne Lécroart enfoncent le clou, on aimerait avoir dix-douze ans pour découvrir le monde à travers ces lunettes-là.

Titres de chapitres :

Comment peut-on devenir aussi riche ?

Mais que font-ils de tout cet argent ?

Où cachent-ils leurs économies ?

Que font les riches quand ils ne travaillent pas ?

A-t-on besoin des riches ?

Des pauvres qui paient plus d'impôts que les riches, c'est possible ? (Oui).

Pourquoi le président de la République ne fait-il rien contre les inégalités ?

Et enfin :

Que peut-on faire pour que ça change ?

Les riches, s'ils lisaient ce livre, le jugeraient odieusement caricatural. Il paraîtra lucide, juste et nécessaire à nous autres simples mortels, qui voyons le fossé se creuser sans cesse entre ceux qui demandent le minimum et ceux qui raflent le maximum.

Tout est dit... |

Au cinoche ce mois-ci, pas d'expériences bouleversantes, mais cinq films très divers allant du bon à l'excellent, de quoi se plaindrait-on ?

Les grandes espérances, de David Lean (1947), d'après le roman de Dickens, est un modèle d'adaptation : fidèle mais sans raideur, portée par des acteurs presque tous parfaits, elle restitue bien, en images superbes, toute la part de mystère et d'inquiétante étrangeté du livre.

Scène d'ouverture, dans un cimetière. |

Je ne sais pourquoi je n'aime pas trop Gabin. J'ai tort. Je râlais d'avance à l'idée de le voir dans Gueule d'amour (1937) en spahi bourreau des cœurs ; en fait, passé le début, le bourreau devient victime, vampé par une fine mouche, et Gabin en amoureux bafoué, malheureux, devient sublime, tandis qu'à la mise en scène l'irréprochable Grémillon se surpasse — comme toujours.

Jean Gabin, Mireille Balin. |

La Russie que ressuscite René Féret dans son Anton Tchekhov - 1890, film de cette année, manque un peu de samovars, de bouleaux, de datchas, faute de moyens, et le film n'est sans doute pas le plus marquant de son auteur. Il laisse pourtant le souvenir d'un travail bien fait, intelligent, sensible, chaleureux, comme toutes les œuvres de ce cinéaste profondément attachant. Féret pratiquait un cinéma autogéré, familial, avec des budgets minimum dont il tirait le maximum. Il vient de mourir à 69 ans. On ne l'a jamais rencontré, mais on a l'impression de perdre un ami.

René Féret au travail. |

Avec une caméra super 8, un budget de misère et une forte dose de dinguerie douce, on peut fort bien réussir un premier film original, attachant et prometteur. Le jeune Hubert Viel l'a prouvé en 2012 avec Artémis cœur d'artichaut, qui rappelle Rohmer sans pour autant le singer, disponible en DVD.

Charmantes toutes les deux. |

Le choc du mois ? Crosswind (2014), film lituanien du non moins jeune Martti Helde, qui tire de l'oubli l'atroce déportation des élites lituaniennes par le dictateur soviétique Djougachvili, alias Staline, en 1943. Pour raconter cette histoire de morts vivants et d'hiver glacé, ce petit gars gonflé a une idée géniale : figer ses personnages en de gigantesques tableaux vivants, aux confins du cinéma, de la statuaire et de la photographie, la caméra étant seule à bouger, tournant autour des humains gelés en de très longs et sinueux travellings, dans un noir et blanc crépusculaire, accompagnée d'une bande son non moins saisissante. Il y a sans doute un peu de pathos ici ou là, et un brin de maniérisme, mais on est tellement pris par la force et la beauté de l'ensemble qu'on se fait ces remarques après coup seulement, et qu'on les oublie.

Que va-t-il inventer, le surdoué, après ça ?

Tournage de Crosswind. |

Le printemps revenu, on fait le bilan des dégâts de l'hiver. L'une de nos deux ruches a survécu, l'autre est morte on ne sait pourquoi. C'était portant des petites costaudes, à demi sauvages. Partout dans le secteur, même chose. Une hécatombe. On croyait que les zones urbanisées, à l'abri des pesticides, allaient offrir un dernier refuge aux abeilles, on avait compté sans la pollution. D'après les experts, en effet, ce sont les particules fines cette fois qui tuent. Et qui tueront encore : quel gouvernement futur, de droite assumée ou de droite cachée, osera prendre les mesures qui s'imposent : l'interdiction du diésel à brève échéance (et non dans cinquante ans) et la circulation alternée dès la première alerte ? Il nous faudrait des gouvernants dotés d'un peu de courage, pas des couilles molles.

Abeille diésel |

En Grèce, printemps froid. Les patrons actuels de l'Europe font tout pour briser la rébellion naissante, et pire encore : pour humilier ceux qui ont osé relever la tête. Car nos maîtres, là-haut dans leur Valhalla, ont beau paraître tout-puissants, ils crèvent de peur.

Ils n'ont pas tort. Ce ne sont pas les petits nains que nous sommes qui vont les envoyer dans le fossé, mais eux-mêmes, dans leur machine devenue folle qui ne contrôle plus sa vitesse. Et nous ne pourrons même pas rire en les voyant se planter, ces arrogants, ces faux savants débiles en fait : nous serons entraînés derrière eux dans l'immense crash.

Musique, amie musique, viens nous remonter le moral !

Il est une merveille que je réécoute de loin en loin, soufflé à chaque fois. The newest sound around. Du jazz, si l'on veut. Quinze standards — Laura, Summertime, Lover man... — réinventés de fond en comble en 1961 par la voix de Jeanne Lee, grave, chaude et néanmoins planante, et le piano d'une espèce de génie, Ran Blake, qui avec ses accords incroyables, comme on a pu le dire, «invente des mondes derrière des mélodies». Tous deux connaissent à fond l'histoire du jazz et de la musique dite classique, y compris la plus contemporaine, le jazz en est transfiguré sans cesser d'être du jazz, et nous les regardons d'en bas en silence, nous qui ne savons pas voler.

The newest sound around, resté longtemps introuvable, est devenu culte. On peut entendre et voir la Lee et le Blake sur dailytube, dans Something's coming, en 1963 à Paris. Elle est morte en 2000. Il a 80 ans et joue toujours.

Dans l'éclat de leur jeunesse. |

En juin, retour de messeigneurs Balzac, Lawrence et Laget, passage d'un habitué de ces lieux, maître Modiano, et arrivée de trois nouveaux : MM. Rulfo, Fombeure et Prebosc.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

[La grâce :] Pouvoir d'un corps de manifester la mystérieuse conjonction d'un talent, du plaisir harmonieux à l'exercer, d'en rendre d'autres que soi bénéficiaire.

La politique dans une œuvre littéraire, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n'est pas possible de refuser son attention.

Mieux vaut écrire pour soi sans avoir de public qu'écrire pour le public sans avoir de soi.