Masque Baoulé, Côte d'Ivoire.

BRÈVES

N°139 Avril 2015

La lecture est une aventure, surtout quand on ne connaît pas l'auteur, qu'il vient d'un pays dont on ignore tout et que le livre n'a pas été choisi, mais reçu en service de presse. Rien d'étonnant à ce que l'aventure, parfois, vire au naufrage. Ce gros roman que Carole a tiré au sort, je l'ai ouvert l'eau à la bouche, je le referme après une centaine de pages, incapable d'entrer dans l'histoire, piteux, vaincu. Ô malaise... Je ne donnerai pas le nom du bouquin — comme si une critique de ma part pouvait changer quoi que ce soit au sort d'un livre ! —, mais je tiens à citer le traducteur, Yoann Gentric. L'ayant vu à l'œuvre au master de traduction littéraire de Paris VII il y a quelques années, j'étais sûr de son talent ; il le confirme ici de façon éclatante, sur un texte difficile, par une v.f. astucieuse et pleine d'aisance que l'on croirait due à un vieux routier.

Avec Luc Blanchard, je ne serai pas déçu. Son Erreur humaine, qu'il auto-édite aux éditions Studio graph, ne dépare pas la série Opération humide dont il constitue le troisième volume. Le décor n'est plus notre bonne ville de Chèvres, hélas, mais on ne peut pas tout avoir. Cette fois, mis à part quelques haltes dans des lieux parisiens, la scène est... nulle part. Plus précisément, sur des écrans d'ordinateur, dans ce labyrinthe nommé Internet, qualifié de virtuel alors qu'il est réel autrement — terriblement réel, bien que nous soyons là en 1995, aux tout débuts. Un «immense bazar», déjà, plein de mystères.

L'enquêteur, un flic expert en informatique, est chargé de démasquer l'auteur d'un site web dangereusement bien informé. Il manquera y laisser sa peau. Barbouzes et espions en tous genres, conspirations, coups tordus, crimes d'État, les recoins sombres de la fin du XXe siècle apparaissent fugitivement sous le projecteur de Luc Blanchard — ou plutôt de sa lampe-torche, car les ombres ont la vie dure. D'autant que face aux abondantes explications techniques, le lecteur lambda se sent un peu perdu. Cela est bon : pour mieux sentir la complexité de ce nouvel univers, pour mieux se découvrir minuscule et impuissant, il faut que le lecteur entrevoie sans voir trop clairement. L'une des vertus de ce roman, c'est le juste équilibre qu'il ménage entre comprendre et ne pas comprendre.

Un autre équilibre précieux s'installe ici entre présent et passé, innovation et tradition. La maîtrise technique, semble dire l'auteur, ne suffit pas. Son héros sera fortement soutenu par une jeune collègue africaine, qui connaît la sorcellerie aussi bien que les machines modernes. C'est une coopération inédite entre magie et technologie qui va «permettre au virtuel d'interagir avec le réel» et tirer d'affaire l'apprenti sorcier.

«Les Baoulé, dit la belle, apprennent très jeunes à communiquer avec leurs morts, les Blancs, eux, ont laissé filer ce lien, cette faculté de devenir des géants en se hissant sur les épaules de leurs ancêtres ; c'est ce lien que tu dois retrouver.»

Beau programme.

Masque Baoulé, Côte d'Ivoire. |

Balzac habita, dit-on, juste en face de chez Blanchard à Chèvres, peu de temps il est vrai — transition débile, mais ne traînons pas au lieu de ricaner, la Comédie humaine nous attend dont nous reprenons la visite express avec La fille aux yeux d'or, troisième partie de l'Histoire des Treize.

Cela commence par un grand tableau. Un portrait de Paris en 1840 peint à l'encre la plus noire mêlée de vitriol, où la ville apparaît, le mot est de Balzac, comme un enfer. «Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante.» Il y en a comme ça des pages et des pages, sur le thème Paris ville malsaine, pestilentielle au moral comme au physique, dont les dieux sont l'or et le plaisir. Un morceau de bravoure qu'on sent chiadé à mort, d'un noir étincelant, une danse macabre dont on sort essoufflé, sonné.

Là-dessus Henri de Marsay entre en scène, riche, beau, cynique, arrogant, jouisseur ; croisant aux Tuileries la plus belle des jeunes femmes, il la séduit, la retrouve en secret malgré la surveillance féroce qui l'entoure, la déflore, découvre qu'elle aime quelqu'un d'autre — quelqu'une en fait, sa demi-sœur à lui, qu'il ne connaît pas ! — et décide de la tuer, forcément, mais à jaloux, jalouse et demi, la demi-sœur le devance de peu et cette sombre histoire s'achève dans une flaque de sang.

Balzac a-t-il jamais autant déliré ? On peut trouver tout cela rocambolesque, vouloir flanquer des baffes au puant jeune homme, juger que Balzac a un goût de chiottes (voir sa description du boudoir d'amour) et que sa prose a parfois des grâces d'hippopotame en tutu. «Il s'affola sérieusement de ces yeux dont les rayons semblaient avoir la nature de ceux que lance le soleil et dont l'ardeur résumait celle de ce corps parfait où tout était volupté...» «Ce fut au milieu d'une vaporeuse atmosphère chargée de parfums exquis que Paquita...» «Comme un aigle qui fond sur sa proie, il la prit à plein corps, l'assit sur ses genoux, et sentit avec une indicible ivresse la voluptueuse pression de cette fille dont les beautés si grassement développées l'enveloppèrent doucement...» Là, on peut ricaner.

Oui, mais pour finir on marche ! Tout cela est énorme, au bon sens du terme autant qu'au mauvais. Puissant, terrifiant. Même si le Gros, comme effrayé de son audace (des femmes qui s'aiment, vous vous rendez compte !), sombre un peu à la fin dans le vague et la litote, ces obscurités ne font qu'aggraver en bien la superbe incohérence du récit.

Henri de Marsay & Paquita Valdès. |

Gracq rime avec Balzac, mais c'est plutôt Chateaubriand qu'il nous faudrait pour transiter vers cet autre Enchanteur, dont les éditions José Corti viennent de publier un inédit : Les terres du Couchant. Il y a là un mystère : ce long récit, rédigé dans les années 50, n'est pas tout à fait achevé sans doute (la fin reste un peu la patte en l'air), mais n'en n'était pas loin, apparemment. Qu'est-ce qui a bloqué Gracq si près du but ? L'impression de doublonner Le rivage des syrtes avec cette histoire de cité en déclin assiégée ? Mais Un balcon en forêt, écrit à la même époque, reprend lui aussi le même thème.

Nous sommes d'abord dans la capitale endormie du vieux Royaume, d'où un petit groupe d'amis s'évade pour rejoindre, au bout d'un grand chemin, une ville-frontière assiégée par l'ennemi. Où sommes-nous ? Quand ? L'action de ce livre-revenant baigne tout entière dans une brume historique et géographique. Et même, «...on eût dit soudain que la Route ensauvagée (...) mêlait les temps plutôt qu'elle ne traversait les pays, et que peut-être elle allait déboucher (...) sur une de ces clairières où les bêtes parlaient aux hommes.» Plus que cette action très lente, fleuve à méandres voluptueux qui à la fin part en delta dans tous les sens, l'important c'est la symbiose avec la nature et les saisons, paradis perdu dont ce récit élégiaque est le rêve. Comme le dit Bernhild Boie dans une postface lumineuse : «Dans aucune autre de ses fictions romanesques Gracq n'a célébré avec une telle jubilation, une telle luxuriance d'images la vie libre sur une terre accueillante pour celui qui décide de lâcher prise, de ''laisser sa vie couler''.»

Mais Les terres du Couchant est en même temps d'un bout à l'autre une ode à l'amitié virile, au compagnonnage entre quelques jeunes audacieux. Les femmes, sans être tout à fait absentes, restent en retrait, comme souvent chez Gracq, et la sensualité s'applique avant tout ici au paysage, décrit avec délectation dans une orgie d'images :

«Sur des centaines de lieues, la forêt repoussait, splendide et chevelue, avec ses sentiers pleins de bêtes et son moutonnement de nuages orageux — et le Royaume dans l'accalmie, comme on s'accoude à une soirée d'été, respirait maintenant à ses fenêtres le parfum qui l'entêtait de la montée sauvage, la lourde brume rousse, qui sentait le poil mouillé et la feuille pourrie.»

Ou bien :

«Le jour bleu, dès le matin, s'asseyait et campait sur les collines comme un pêcheur au bord de l'eau verte pour toute la longue après-midi de chaleur.»

Avais-je tort de parler d'enchantement ? Sans doute y a-t-il dans l'ensemble de l'entreprise quelque chose qui cloche, un certain vice caché qu'on sent vaguement sans pouvoir mettre le doigt dessus, mais qu'importe ? On quitte ces Terres du Couchant tout envoûté par la splendeur des plus belles pages, par l'étrange lumière qui les baigne, à la fois automnale et printanière, crépusculaire et matinale, mélange d'allégresse et de mélancolie douce, car le vieux Royaume va mourir mais les compagnons galopent à jamais en nous dans leur jeunesse triomphante.

Gracq à quarante ans, en 1951... |

Éric Reinhardt, lui, n'a pas attendu pour enchanter son monde. Son roman L'amour et les forêts, récemment paru chez Gallimard, collectionne les éloges et les prix. Et je ne suis pas loin d'être enchanté moi aussi, malgré quelques réserves : un rien de préciosité par-ci, d'emphase par là, des fautes de ton (le récit de la sœur), des métaphores tirées par les cheveux (la machine à laver p.130), des longueurs inutiles. Et alors ? Son récit est d'une force incroyable, est-ce le moment de faire la fine bouche ?

Un écrivain rencontre une admiratrice, encore jeune, attachante, passionnante. Il va découvrir peu à peu le martyre que cette femme endure aux mains d'un mari jaloux jusqu'à la folie, et ses tentatives désespérées pour gagner un peu de liberté. Cette double descente aux enfers (le mari bourreau souffre lui aussi comme un damné) est décrite avec une précision implacable jusqu'à l'horreur, une profondeur de regard et une virtuosité d'écriture qui vous laissent parfois tout frissonnant. Même les moments de bonheur sont terribles. Comme cette confession de la jeune femme :

«Cette journée est miraculeuse, elle ne reviendra pas, c'est certainement la dernière journée heureuse de toute ma vie. Je suis en train de flamber intégralement : en même temps que cette journée irréelle se déroule, je me consume de bonheur tout entière (...). Quand je partirai d'ici, il ne restera plus rien de ma personne qu'un petit tas de cendres.»

Il y aurait tant à citer ! Cette page admirable sur la lecture :

«Ce qui accentuait cette intuition que Bénédicte Ombredanne n'allait pas très bien, c'était aussi l'importance qu'elle accordait aux livres qu'elle adorait, une importance que je sentais démesurée : comparable à un naufragé qui dérive en haute mer accroché à une bouée, elle les voyait comme détourner leur route et s'orienter lentement vers sa personne de toute la hauteur de leur coque, c'était bien eux qui allaient vers elle et non l'inverse, comme s'ils avaient été écrits pour l'extraire des eaux sépulcrales où elle s'était résignée à attendre une mort lente.»

Ou cette remarque pour moi essentielle sur le merveilleux qui nous entoure, bien caché :

«Personne ne regarde les vieux planchers, personne ne scrute son quotidien usé avec l'espoir que s'y révèlent une trappe secrète, le démarrage d'un escalier, les ténèbres d'un espace inconnu.» Pourtant, «C'est environné du réel le plus aride que se déploie le merveilleux.»

Si Reinhardt, amateur de grandes eaux, de grandes orgues, a parfois la main lourde — mais son côté excessif, un peu ressassant, convient parfaitement à son sujet —, il sait construire ses phrases, les passages entre narration et discours indirect notamment, avec une subtilité, une fluidité admirables.

Le dernier bonheur livresque du mois est un cadeau d'Éric Dussert — un de plus. Les volkonautes assidus, s'il en est, savent que chaque mois depuis septembre dernier je présente ici même un des 156 auteurs oubliés ressuscités par son livre (sa bible !) Une forêt cachée. Voici donc un auteur qui fut célèbre en son temps, qui eut pour fans Max Jacob, Jacques Prévert, Benjamin Péret et une palanquée d'autres, qui fut selon Charlie Chaplin «le plus grand humoriste in the world», mais dont l'œuvre n'est plus disponible que d'occase et dont le nom ne nous évoque plus rien : Cami.

C'est entre les deux guerres que Cami fit se bidonner la France entière — à l'exception des éternels culs-serrés — avec une foule de textes brefs déclinant toutes les formes connues de l'humour (et certaines inconnues), du plus rentre-dedans au plus subtil, avec une prédilection pour le calembour inepte, la dérision et le délire. L'ensemble est certes inégal, mais comment ne pas s'esclaffer en découvrant ses meilleurs textes, réunis chez Seghers sous le titre Cami et alléchamment présentés par Michel Laclos. On peut aussi tenter de se procurer son premier recueil Pour lire sous la douche (Livre de Poche).

Cami, qui fut comédien dans sa jeunesse, excelle dans la pièce-express, quatre ou cinq pages maxi, et l'on se demande ce que fichent nos metteurs en scène de café-théâtre ou de théâtre tout court au lieu de monter un spectacle Cami poilantissime avec plusieurs d'entre elles : «Les drames du palais Borgia», «La dot de l'orpheline», «La vieillesse du roi Henri», «Le droit du seigneur» ou «Le calvaire d'une mère», par exemple, sont de purs bijoux.

Cami par lui-même. |

Dans la vie, la marrade n'a qu'un temps. Les volkonautes le savent, qui doivent s'appuyer le récit de mes complexes amours avec la poésie contemporaine — l'un cherchant à aimer l'autre qui trop souvent le fuit.

Nième épisode : Quatorze poètes, anthologie critique et poétique, aux éditions Prétexte, publié en 2004. Pour chacun des poètes, une dizaine de pages de présentation et deux ou trois pour les poèmes. Le contraire serait sans doute plus judicieux, mais s'agissant de poésies difficiles, ces discours critiques, après tout, devraient fournir une voie d'accès précieuse, ainsi qu'un modèle pour moi qui cherche à maîtriser cet art délicat : écrire sur la poésie.

Hélas, la plupart de ces gloses, dues à diverses personnes qu'on suppose enseignantes, parlent un idiome jargonnant qui les rend parfois plus obscures que le texte qu'elles sont censées éclairer. «...Ces poèmes successifs comme nés des mitoses spasmodiques de l'instance protéiforme de l'énonciation...» ! «Prononçons cette conviction selon laquelle la poésie de X. tiendrait toute entière concentrée dans une interrogation de la phrase, du geste dans la phrase par la poésie serrée elle-même dans un texte-monde, perçant le modèle vivant du monde et '' l'agenda des noms de choses '' qu'il capte.» La poésie est-elle réservée à la petite caste des bac + 10 ?

Les poètes ? Je ferais mieux de ne porter aucun jugement, on devient vite ridicule à ce jeu-là. Disons qu'à côté de ces gaillards et gaillardes, à deux ou trois exceptions près (le désormais classique Olivier Barbarant et Valérie Rouzeau par exemple), mes jeunes Grecs font figure de doux lamartiniens... Vocabulaire et syntaxe, souvent, sont allègrement tordus, voire broyés, genre :

Tu es me dit-on tordu qu'or non, tortueux tant mieux pour te me détourner de toute tentation d'être auto trop, voituré par une tendance fleur-bleuâtre, et m'aller vite lent vers comme tout destin terre-à-terre —

Pour le coup, je ne me moque pas, c'est hard mais c'est sûrement bien, puisque signé Jean-Pascal Dubost, quelqu'un dont j'ai lu naguère des choses rudes mais fortes. Et je ne suis pas insensible non plus à ce poème de Christophe Lamiot, dont j'ignorais tout, poème doucement ressassant, aux allures de chanson naïve :

Sur le trottoir rue Vulpian

nous nous quittons embrassés

près de l'auto. Rue Vulpian

pour ton départ (embrassée)

de ton auto tu descends

la vitre, pour m'embrasser —

et en musique descends

de ton auto pour danser

avec moi, pleine rue, sans

des autos plus te soucier :

dansons, dansons, braves gens

qui nous regardent danser

qui sont concierges, agents,

marchands, coursiers. Rue Vulpian

s'effacent, dansant, les gens.

Et puisqu'on parle de chanson, au hasard d'une de mes dérives sur le fleuve Ouèbe, voici soudain la voix de Jean Guidoni qui chante «Midi-minuit», chanson noire, vénéneuse, l'une des plus belles qui soient, dont le titre est un clin d'œil à un cinéma porno de jadis :

Dès le rideau levé comme on hisse une voile

Tous les paumés revivent dans les flancs du rafiot

Paris est déjà loin et l'on marche à l'étoile

Que le vieux projecteur fait scintiller là-haut...

(...)

Qu'on soit des beaux quartiers ou qu'on soit de Nanterre

On a sa place ici pourvu qu'on soit damné

Ou damné de l'amour ou damné de la terre

C'est notre enfer à nous L'enfer est un ciné

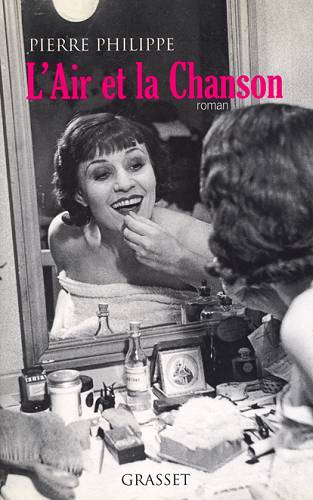

Ces paroles sont de Pierre Philippe, l'un de nos plus grands paroliers. Les meilleures chansons de Guidoni, Juliette et Ingrid Caven, sont presque toutes de lui. C'était il y a trente ans et plus. Il a quatre-vingts ans passés. Qu'est-il devenu ? Qui se souvient de ce grand monsieur ? Le précieux petit livre qui recueillait les paroles de ses chansons, Le rouge et le rose (Christian Pirot), est épuisé, même en Amazonie... Honte à nous.

Il est aussi romancier ! |

Pierre Philippe a également réalisé des films et nous lui devons la restauration du chef-d'œuvre de Jean Vigo, L'Atalante. Un de ces films qu'il faudrait revoir tous les ans — nous qui n'arrivons pas, ces derniers temps, à voir le dixième des bonnes nouveautés !

Ce mois-ci, quatre films seulement, une misère. Tous bons, grâce au ciel.

Depuis le temps que je rêve de visiter l'île d'Ouessant, Grémillon nous y emmène. C'est là qu'il a tourné L'amour d'une femme au début des années 50. Micheline Presle, jeune femme médecin, s'installe sur l'île, apprivoise les îliens, séduit un ingénieur italien, ils vont se marier mais il veut qu'elle abandonne son métier et elle le quitte, bien fait pour lui. C'est du Grémillon, c'est donc du beau boulot. Le film allie les charmes de la fiction à ceux du documentaire, la vie sur l'île semble fidèlement rendue et le message féministe du film, remarquable pour l'époque, est discrètement mais fermement lancé.

Micheline Presle. |

Guillaume Brac nous avait charmés, Carole et moi, avec son premier long, Tonnerre. Il récidive avec un moyen métrage antérieur, Un monde sans femmes. Une fin de vacances au bord de la Manche, un jeune vieux garçon pas sexy rencontre une fille et sa mère, ils sympathisent quelques jours, elles repartent, il reste seul. Il ne s'est pratiquement rien passé, mais le regard du cinéaste est tout en finesse, en tendresse moqueuse, et on songe à Pialat, à Rozier, à Rohmer.

Vincent Macaigne, Laure Calamy. |

Marqués durablement par It follows vu le mois dernier, nous nous sommes offert le premier film de son auteur, David Robert Mitchell. The myth of the American sleepover, jamais sorti en France, a l'apparence d'un film d'ados US comme tant d'autres. Tout se passe la nuit d'avant la rentrée universitaire, où selon la coutume dite du sleepover, les étudiants dorment ensemble à la fac ou chez l'un ou l'une d'entre eux. Très chastement : une simple pelle prend ici des allures de graal. Cela commence doucement, et peu à peu la magie opère : les jeunes acteurs et le jeune cinéaste rivalisent de finesse, de légèreté, de grâce. Certains spectateurs ont vu là un enchantement joyeux, genre Songe d'une nuit d'été, d'autres une immense mélancolie ; tout le monde a raison.

La blonde inaccessible... |

Le choc du mois ? Snow therapy, film récent du Suédois Ruben Östlund. Une famille suédoise vient dans une station de ski française pour une semaine de vacances paradisiaque. Lors d'une avalanche, le mari s'enfuit, abandonnant femme et enfants. La vie reprend, mais tout se gâte peu à peu, le malaise fait boule de neige, la famille explose, la figure paternelle part en petits morceaux et le paradis vire à l'enfer. L'extraordinaire, dans ce film mis en scène au cordeau, à la fois brûlant et glacial, c'est qu'il mélange le drame et le comique avec un naturel confondant, au point que dans certaines scènes on pleure d'un œil et rit de l'autre ! Chapeau l'artiste.

Une famille heureuse... |

Ici à Chèvres, après un nouvel hiver sans neige, voilà le printemps. Quand j'étais plus jeune, cela me semblait naturel. Aujourd'hui, c'est idiot, je trouve le printemps vaguement miraculeux. La terre et l'air s'empoisonnent lentement et les plantes poussent encore comme si de rien n'était. Braves petites.

Les élections sont passées comme une vilaine pluie froide. Une fois de plus, la France a chié dans son slip. Quel humoriste grinçant a baptisé «front» ce qui en fait est le trouduc sale de ce pays ? Au sud la Provence pue, au nord l'ancien Pays Noir est devenu pays brun. À Chèvres, où Carole toujours dévouée avait accepté le rôle de suppléante chez les écolos, les abrutis bleu marine ont dépassé les petits hommes verts grâce au soutien d'une partie des bourges des coteaux. Les Verts n'ont pourtant pas démérité, ils maintiennent leur score de 10% qui correspond à leur audience nationale. Voilà où nous en sommes : un électeur sur dix à peine voit plus loin que le bout de son nez, et ce résultat passe pour satisfaisant !

Quand nous réveillerons-nous ? Pour sensibiliser au moins les jeunes des collèges ou des lycées à l'état de la planète et aux vraies urgences, un excellent outil : Prise de terre, album paru au Passager clandestin, sous-titré Abécédaire illustré des luttes environnementales. D'Abeilles à Vélo en passant par Nucléaire, Obsolescence programmée, Pesticides et autres, le texte de Stéphen Kerckhove, délégué général d'Agir pour l'Environnement, court à l'essentiel avec un mordant affûté par l'humour, et les dessins de Red ! font mouche eux aussi. Une solide biblio (papier + Internet) complète cet ouvrage nécessaire.

L'une des illustrations de Red ! |

En ce moment, mieux vaut être Français que Grec. Le front multinational uni derrière l'Allemagne fait tout pour humilier, pour casser ce peuple rebelle qui ose relever la tête. Pour qui se prennent-ils, ces Grecs, ces pouilleux arrogants qui non contents d'empocher nos pourboires l'été sur leurs îles, voudraient se chauffer l'hiver et manger tous à leur faim ? Européens, ces gens-là ? De seconde zone alors.

Le gouvernement Tsipras étant acculé aux concessions, le vieux Manolis Glèzos, qui décrocha le drapeau nazi flottant sur l'Acropole en 41, reproche vertement au jeune premier ministre ses reculades. Le vénérable ancêtre oublie une chose : Merkel est moins brutale qu'Hitler, sans doute, mais il était plus facile de faire un pied de nez aux nazis en 41 que de résister aujourd'hui à l'hydre néo-libérale.

Il y a ces temps-ci plusieurs façons d'aider les Grecs. On peut par exemple donner une aide financière en allant sur le site http:/paigrain.debatpublic.net/ ?p=9194.

Acheter les livres traduits du grec est un acte minuscule, mais qui compte malgré tout lui aussi. À propos, le Miel des anges vient de publier le volume 3 de l'anthologie Poètes grecs du 21e siècle et un choix de poèmes du grand Nìkos Karoùzos, Poèmes dans l'obscurité. (Détails dans la rubrique LE MIEL DES ANGES.) Quant aux éditions Quidam, elles nous offrent Quelques femmes du poète Mihàlis Ganas. Seize brefs portraits (en prose) de femmes très diverses. Les réactions des premiers lecteurs le confirment : Quelques femmes est un enchantement.

Balzac, Leskov, Lawrence, Voronca, Bonnefoy, Laget, Géraud, Pinçon-Charlot... Telles seront, si tout se passe bien, les lectures d'avril, dont il sera rendu compte ici début mai.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les financiers ne font bien leurs affaires que quand l'État les fait mal.

Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler.

Si l'on veut devenir riche, il faut trouver autre chose.

Si tous les riches étaient de bons riches, il n'y aurait pas de pauvres. Mais il n'y aurait pas non plus de riches !