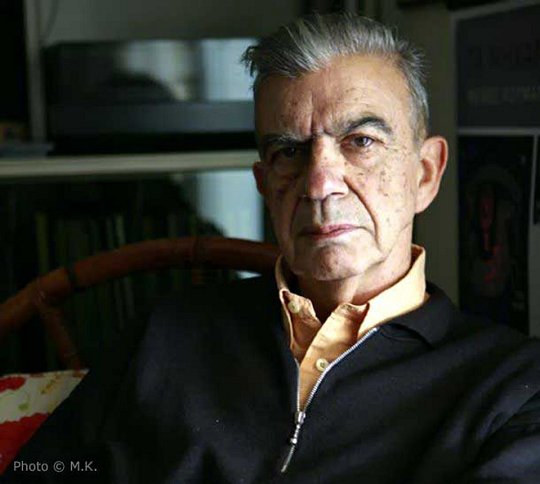

Koumandarèas à la fin de sa vie.

BRÈVES

N°136 Janvier 2015

Je pleure un ami : Mènis Koumandarèas, nouvelliste et romancier grec, assassiné chez lui début décembre. Comme un autre de mes auteurs, Còstas Taktsis, en 1988, dans des circonstances assez semblables.

Koumandarèas était pour moi l'un des plus grands. La femme du métro et Le beau capitaine, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de traduire et que les éditions Quidam ont eu le flair de publier, sont pour moi deux merveilles. Il venait d'achever, à 83 ans, un livre autobiographique dont on dit le plus grand bien. Témoin attentif de son époque, écrivain réaliste et classique en apparence, mais profondément subtil, complexe, mystérieux — on pense en le lisant à Mc Cullers, à Melville, à Fitzgerald qu'il a traduits, à Kafka aussi par moments —, il avait séduit, chose rare, tous les publics dans son pays.

L'homme était aussi charmeur que ses livres, de la même façon élégante et discrète. J'enviais sa vaste culture, je partageais son amour pour la musique, j'aimais sa délicatesse et son humour feutré. Les Grecs disaient de lui : c'est un aristocrate.

J'ai traduit de lui deux autres livres : un roman, Le gang de la harpe, et un recueil de nouvelles, Séraphins et Chérubins. La traduction du premier s'est mystérieusement perdue ; celle du second dort dans mon tiroir en attendant son prince-éditeur-charmant...

Koumandarèas à la fin de sa vie. |

Quand trouverai-je le temps de le lire, ce Trésor du temps, chant du cygne de Koumandarèas ? Et ces autres bouquins grecs, épatants parfois me dit-on, que je reçois en abondance ? Certains font antichambre depuis des mois ou des années, mais les projets de traduction sont si nombreux ces derniers temps, si alléchants, que les lectures en pâtissent.

Increvables Grecs. La fameuse crise, loin d'abattre leurs écrivains, semble au contraire les stimuler. Le recueil de nouvelles Ça va aller, tu vas voir, de l'encore jeune Chrìstos Ikonòmou, dont je termine actuellement la traduction, est d'une telle richesse, d'une telle intensité que j'ai du mal à m'en arracher pour parler ici de mes récentes lectures.

La poésie serait-elle plus facile à traduire qu'à lire ? Les mots seraient-ils des chevaux sauvages que le traducteur chevauche alors que le simple lecteur s'essouffle à courir après eux ? Le traducteur que je suis s'attaque depuis des années en toute inconscience aux poètes grecs les plus obscurs, alors qu'à la lecture les poèmes de difficulté égale m'intimident, en quelque langue que ce soit.

Nelly Sachs par exemple, dont Carole vient de tirer au sort ce mois-ci Exode et métamorphose, chez Verdier. Juive allemande née en 1891, marquée à vie par la Shoah dont elle réchappa de justesse, nobélisée en 1966 peu avant de mourir, Nelly Sachs est considérée comme la plus grande figure de la poésie allemande après-guerre avec son ami Paul Celan. Les poèmes que j'essaie de lire ici furent écrits dans les années 50, dans un moment de dépression, la thérapie consistant dans l'étude de la tradition juive.

Un poème parmi tant d'autres :

S'il n'y avait ta fontaine, Mélusine,

pour garder au vif du cœur

une deuxième issue à tous les contes,

depuis longtemps nous serions réduits

à la résurrection pétrifiée

d'une île de Pâques —

Mais quand ton visage-écho

où s'épand l'ancolie des fatigues,

s'exerce à l'agonie dans l'or du Sabbat,

notre sang boit le souvenir

dans un paysage

qui fut là déjà

et dans la pré-naissance doucement assoupie

de l'âme —

Dans la première strophe j'entrevois quelque chose ; dans la seconde, je sombre. Ailleurs, de même, j'attrape le fil pour mieux le perdre ensuite. Je retrouve partout évidemment l'ombre terrible du désastre, je saisis des images isolées fulgurantes sans parvenir à les raccorder. Je pense au chien qui cherche à comprendre ce que racontent ses maîtres et ne saisit que des bribes, «non», «promener», «donne la patte», «où est la baballe ?» Je suis à peine plus avancé.

Poésie, te donneras-tu un jour ?

La traduction de Mireille Gansel, largement célébrée, ne semble pas en cause, mais l'éditeur aurait pu fournir quelques notes, par compassion envers les lecteurs peu familiers avec la tradition hassidique...

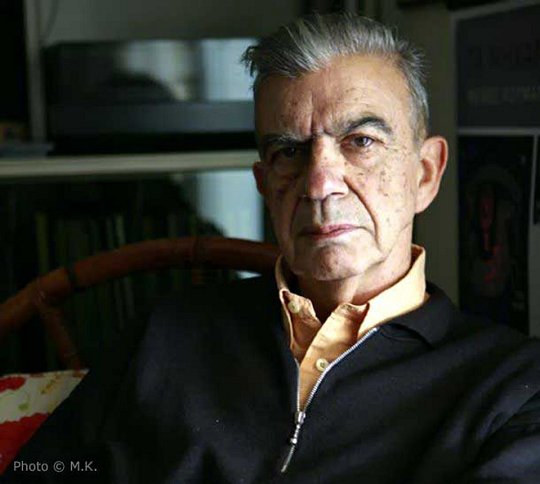

Après le livre tiré au sort, autre rendez-vous mensuel cette année : la visite à Une forêt cachée d'Eric Dussert (La table ronde), bible des lecteurs curieux. Parmi les 156 portraits d'écrivains oubliés que ce grand dénicheur y propose, j'ai choisi cette fois Kenneth Grahame, qui vécut de 1859 à 1932, gagna sa vie grâce à la Banque d'Angleterre et une belle renommée grâce à une poignée de livres écrits à ses moments perdus.

Les fureteuses éditions Phébus en ont réédité trois, regroupant en un volume deux d'entre eux : L'âge d'or (1894) et Jours de rêve (1898), deux récits frères à la gloire du paradis perdu de l'enfance. Celle de Grahame se déroula dans la vaste propriété d'une grand-mère, au bord de la Tamise, coin de nature idyllique encore embelli par le souvenir. Au premier plan, l'auteur, son frère, ses sœurs, quelques enfants du voisinage ; dans le fond, les adultes, d'une lourdeur et d'une stupidité incompréhensibles. Les péripéties minuscules de la vie enfantine défilent paisiblement, transfigurées par l'imagination sans frein des jeunes héros. Voici une promenade en barque sur la Tamise :

«Alors, quittant la Thessalie, nous franchîmes l'Hellespont dans un concert de clameurs, évitâmes à grand-peine les dangereux écueils et longeâmes les côtes sous le vent hantées par les Sirènes. Lemnos était frangée de reines-des-prés, des roses trémières tachetaient le rivage mysien et les joyeux appels de laboureurs occupés aux foins retentissaient le long de la côte de Thrace.»

Dussert me pardonnera-t-il ? Je ne partage pas totalement son enthousiasme pour ces élégies au charme très british un peu fané, mais je ne m'étonne pas de voir le Grahame fan club si bien fréquenté. Il y a du monde en effet, et du beau — ailleurs qu'en France du moins — pour se laisser charmer par les enfances grahamiennes et son fervent amour de Dame Nature. J'admire quant à moi la façon dont son humour héroï-comique se colore parfois tout naturellement de poésie :

«Le jardinier s'était employé au ratissage des allées et, prêtre à son insu, il offrait présentement son sacrifice de feuilles d'automne à la déesse des couleurs changeantes et des froids à venir, cette divinité aux yeux impassibles qui avançait lentement sur le sol en cet après-midi doré.»

(Traduction de feu Léo Lack.)

Jours de rêve en v.o. |

Peu connu encore, le jeune Guillaume Vincent, né en 1977, metteur en scène, acteur et désormais auteur, a monté lui-même sa première pièce, La nuit tombe..., en 2013 aux Bouffes du Nord. Il paraît que ce fut mémorable. Le texte seul, en tous cas, publié chez Actes Sud - Papiers, tient fort bien la route.

Une chambre d'hôtel, dans un pays indéterminé, accueille trois histoires différentes habilement croisées qui semblent par moments vouloir se lier ensemble. Mais ce qui les réunit avant tout, c'est la peur, l'ambiance de menace diffuse où elles baignent, les fantasmes qui se déchaînent — car les personnages fantasment autant qu'ils vivent. L'écriture, dense, tendue, accroît le charme un peu fantomatique de l'ensemble.

|

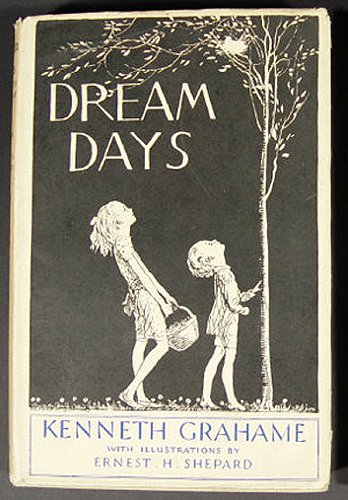

Les méconnus et les peu connus ne doivent pas nous détourner des classiques, d'où notre visite à la Comédie humaine tous les mois cette année, avec cette fois-ci le plus connu peut-être des livres de l'archiconnu père Balzac : Eugénie Grandet. On aborde souvent Balzac par là et c'est ce que je fis moi aussi, voilà plus d'un demi-siècle. Ayant presque tout oublié, je gardais le souvenir d'une œuvre un peu tiède, sans ce grain de folie qui fait le charme des romans du Gros.

Souvenir trompeur. Quelle puissance dans Eugénie Grandet ! Le père Grandet, archétype de l'avare ex-æquo avec l'Harpagon de Molière, est un monstre inoubliable :

«Financièrement parlant, monsieur Grandet tenait du tigre et du boa : il savait se coucher, se blottir, envisager longtemps sa proie, sauter dessus ; puis il ouvrait la gueule de sa bourse, y engloutissait une charge d'écus, et se couchait tranquillement, comme le serpent qui digère, impassible, froid, méthodique.»

Mais Grandet est plus encore que l'avare par excellence : l'avarice vue par Balzac, c'est en même temps l'appétit de toute-puissance. «Où est l'homme sans désir, et quel désir social se résoudra sans argent ? (...) Imposer autrui, n'est-ce pas faire acte de pouvoir, se donner perpétuellement le droit de mépriser ceux qui, trop faibles, se laissent ici-bas dévorer ? (...) La pâture des avares se compose d'argent et de dédain.» Au fait, ce personnage que Balzac déteste, n'est-il pas finalement, par certains côtés, comme une projection exagérée de lui-même avec ses rêves de richesse et de force ?

Eugénie, fille de Grandet, qui rappelle Ursule Mirouët rencontrée le mois dernier — comme elle tantôt riche, tantôt pauvre selon les zigzags de l'intrigue, comme elle saintement soumise extérieurement tout en brûlant d'un amour secret pour un homme qui ne la vaut pas —, elle est certes moins spectaculaire, mais non moins inoubliable, et les pages sur la naissance de son amour elles-mêmes échappent à la guimauve — bel exploit. «Eugénie trouva des charmes tout nouveaux dans l'aspect de ces choses, auparavant si ordinaires pour elle. Mille pensées confuses naissaient dans son âme, et y croissaient à mesure que croissaient au dehors les rayons du soleil.» «Elle se mit à marcher à pas précipités en s'étonnant de respirer un air plus pur, de sentir les rayons de soleil plus vivifiants, et d'y puiser une chaleur morale.»

Quant à Mme Grandet, autre sainte femme, sur qui les malheurs s'abattent avec une insistance monotone, elle a pour grand mérite d'inspirer à Balzac, assez bêtement cagot d'habitude, cette remarque enfin lucide sur la prétendue bonté divine, à savoir que «l'ironie est le fond du caractère de la Providence» ?

Comme quoi les romans de Balzac sont comme ces vieux visages sans cesse illuminés d'éclairs de jeunesse, ou comme, aux yeux d'Eugénie amoureuse, l'escalier des Grandet «si souvent monté, descendu, où retentissait le moindre bruit, [qui] semblait à Eugénie avoir perdu son caractère de vétusté ; elle le voyait lumineux, il parlait, il était jeune comme elle...»

Oui, toujours fringant, le Vieux.

Grandet père et fille. |

Le royaume d'Emmanuel Carrère ayant monopolisé l'attention ces derniers temps, je voulais attendre avant de m'en approcher, craignant la bousculade. Je n'ai pas tenu longtemps. La curiosité m'a vaincu : je sais qu'il est très fort, ce Carrère, mais comment a-t-il pu passionner tant de monde en racontant sur plus de 600 pages les premières années du christianisme ? Les Actes des apôtres et les épîtres de Paul éveillent en moi des souvenirs d'ennui poussiéreux.

Le Nouveau Testament n'est pas facile à lire. Il faut connaître tout un contexte historique. Si Carrère parvient à le rendre palpitant, c'est d'abord qu'il se révèle grand pédagogue, parfaitement documenté, actualisant brillamment ces vieilles histoires par tout un jeu de passerelles vertigineuses entre notre temps et celui des disciples de Jésus, Paul en tête.

«Paul de Tarse n'était ni Philip K. Dick ni Staline — même s'il tenait un peu de ces deux hommes remarquables.» Voilà de quoi secouer le lecteur. Paul, en effet, est un sacré personnage, tour à tour attachant et détestable — rien n'est jamais simple chez Carrère. L'un de ses grands talents et de susciter le doute et le trouble ; il a écrit naguère une extraordinaire biographie de Dick (Je suis vivant et vous êtes mort, au Seuil), Dick, ce tutoyeur de la folie dont la présence ici n'est pas fortuite : la folie rôde partout dans Le royaume, car tout d'abord le christianisme est une histoire de fous :

«C'est une chose étrange, quand on y pense, que des gens normaux, intelligents, puissent croire à un truc aussi insensé que la religion chrétienne.»

Si Carrère était dans une situation idéale pour écrire ce livre, c'est en raison de son histoire personnelle : croyant fanatique pendant quelques années, puis agnostique ; critique, mais compréhensif, sans indulgence ni malveillance ; les derniers mots du livre étant «Je ne sais pas».

Certains s'agacent de le voir toujours s'immiscer dans ses histoires, s'étaler tout en racontant autrui, mais c'est précisément ce qui rend ses livres si riches, si profondément humains. Il s'embarque avec nous. On partage l'expérience d'un homme tourmenté, doutant de tout y compris de lui-même, «allant au-devant d'objections que personne ne songeait à me faire, ne pouvant penser quelque chose sans penser en même temps son contraire, puis le contraire de son contraire.» Épuisant car complexe, reposant car dépourvu de toute vanité.

«Non, je ne crois pas que Jésus soit ressuscité. (...) Seulement, qu'on puisse le croire, et de l'avoir cru moi-même, cela m'intrigue, cela me fascine, cela me trouble, cela me bouleverse — je ne sais pas quel verbe convient le mieux. J'écris ce livre pour ne pas me figurer que j'en sais plus long, ne le croyant plus, que ceux qui le croient et que moi-même quand je le croyais. J'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens.»

Sacrée leçon, n'est-ce pas ? Ce Carrère est encore plus fort que je ne pensais. Et encore, je ne fais qu'effleurer la richesse du livre. Je n'ai rien dit de l'épisode final, où l'intello sceptique rend visite à une communauté de l'Arche, lave les pieds des assistants, chante des cantiques nunuches, le raconte sans peur du ridicule, et en sort encore grandi.

La conversion de Saint Paul, Le Caravage, 1601. |

Ce Royaume-là, qui restera sûrement ma grande lecture de cette fin d'année, ne m'a pas surpris : je connaissais Carrère, je m'attendais à être une nouvelle fois conquis. Le choc du mois me vient d'un inconnu, plus obscur encore que Grahame puisqu'il a échappé à la vigilance de Dussert lui-même.

Jacques Chenevière (1886-1976) était suisse. Il a publié une douzaine de romans, quelques nouvelles, quelques poèmes. Daphné (Sagittaire, 1926) est une toute petite chose, moins qu'une novella. Dans un train suisse, il y a près d'un siècle, un jeune homme est mystérieusement attiré par une jeune fille laide. Il change ses plans pour rester près d'elle, elle semble s'offrir à lui, puis le repousse, puis lui avoue pourquoi. C'est tout. Peu d'action, phrases lisses, et pourtant sans m'en apercevoir je suis tombé sous le charme. Dès avant la balade en barque cruciale sur le Léman. Dès la première page. Il faudrait s'arrêter à chaque phrase pour la savourer.

«Je m'installai devant le paysage qui s'ouvrait : le lac ne devait plus être loin, sa clarté irradiait dans le ciel ; et je m'aperçus que je ne regardais rien de ces prés, de ces chemins emportés, de ces coteaux pétris de bleu.»

On approche du lac Léman, «immensité d'insouciance lumineuse». Mais l'attention de l'homme est alors détournée par la jeune fille assise en face de lui, et «Ce ne sont pas choses simples que certaines rencontres d'un garçon et d'une jeune fille qui ne se connaissent pas et qui sentent commencer un échange dont ils ne sont pas les maîtres.»

Ces derniers mots que je souligne sont sans doute la clef de cette histoire limpide et mystérieuse : Maud-Daphné mène sans doute le narrateur en bateau, mais elle est elle-même autant que lui le jouet de forces qui la dépassent — ce n'est pas dit, c'est à peine suggéré, comme tout le reste. Pour finir il ne se sera rien passé ou presque et le lecteur se demande pourquoi, aux dernières lignes, il se sent à ce point ému, heureux, comblé.

Les Dents du Midi vues de Territet. |

On aimerait terminer sur cette note enchantée, mais non : reste un dernier livre, terrible celui-là.

J'ai longtemps vécu dans le respect de nos Grandes Écoles. Puis, voilà cinq ans, l'excellent livre de Florence Noiville, J'ai fait HEC et je m'en excuse (Stock), m'a révélé que notre plus grande école de commerce est une pépinière de forbans. Et voilà maintenant, chez Flammarion, Promotion Ubu Roi d'Olivier Saby qui dégomme l'ENA ! Oui, l'École nationale d'administration, d'où sortent la plupart des dirigeants de ce pays !

La seconde mamelle de Marianne s'affaisse devant mes yeux...

L'auteur raconte les deux années qu'il a passées à l'ENA de 2009 à 2011. La préparation du concours, les épreuves, les cours à Strasbourg, les stages à Beyrouth, à Brest, à Tokyo, à Bondy. Les relations avec les enseignants et les camarades. C'est consternant. Que la formation dispensée par l'école soit indigente, et ce de l'aveu général, c'est déjà scandaleux mais passe encore. Il y a pire : ce qu'on apprend tout de même à l'ENA, via les commentaires et les évaluations des formateurs qui conditionnent le classement final, c'est de n'avoir aucune idée, aucune initiative personnelles, de s'écraser en toutes circonstances. Invention, innovation, indépendance, courage sont des mots obscènes. L'ENA est une machine à former des veaux. Des veaux dont l'arrogance n'a d'égale que l'ignorance.

«Pour réussir l'épreuve, conseille-t-on, inutile de réfléchir, vous devez connaître le format et le remplir avec les mots clefs adéquats.» Et Saby d'enchaîner : «Nous serons notés sur notre capacité à imiter des textes déjà existants et à singer leur formulation. L'erreur serait de faire preuve de créativité. La sanction serait immédiate. Être formé pour exercer de hautes responsabilités, ce serait donc apprendre à réciter une prose bureaucratique comme un élève de primaire un poème.»

Certains diront que l'auteur est un menteur, un aigri ; on ne voit pas pourquoi il prendrait le risque de débiner sans preuves. Pour évaluer la pertinence de ce livre, il suffit de voir à l'œuvre nos gouvernants récents et actuels, de droite dure comme de gauche molle, qui au-delà des insultes rituelles qu'ils échangent font partie de la même famille. Professionnellement et humainement médiocres, presque tous. Parfois carrément méprisables. Certains sont là dans Ubu roi. Il faut lire la page sur une certaine Dati...

Petite consolation : ce bouquin désespérant, et qui ne fera sûrement rien bouger, nous régale de son humour féroce. On vérifie page après page que le pouvoir et le comique sont frères inséparables.

En contrepoint, en repoussoir : un passage ému sur un réparateur de chez Darty qui fait admirablement son métier, lui. Enfin un peu d'air pur ! Ne perdons pas totalement confiance en l'humanité et reprenons courage avant l'admirable et terrifiante phrase finale du bouquin :

«Plus rien n'arrêtera désormais la promotion Ubu Roi dans sa chute libre vers le sommet de l'État.»

Promotion Voltaire, 1980. |

Pour nous remonter le moral, allons au cinéma — ou plutôt, Paris n'étant pas tout proche et le SEL donnant dans la guimauve de Noël, passons-nous quelques petits DVD.

On vient de rééditer, on a bien fait, Les croix de bois de Raymond Bernard d'après le roman homonyme de Dorgelès. Tourné en 1931, quinze ans après les faits, le film ne vaut pas seulement par une reconstitution saisissante, quasi documentaire : c'est du beau cinéma, solide, puissant qui donne envie de revoir, par exemple, Les misérables du même Bernard.

Encore un qui ne souffrira plus. |

Pour commencer un petit hommage à Jean Grémillon (petit car peu de films sont disponibles), revu Lumière d'été (1943), où dans un arrière-pays montagneux s'opposent trois hommes convoitant la même femme et trois lieux impressionnants : un hôtel perdu, le château d'un nouveau riche et le chantier d'un barrage. Scénario de Prévert, décors de Trauner. Pierre Brasseur et les deux Madeleine (Renaud et Robinson) au mieux de leur forme. Évoquant à la fois La règle du jeu et les films d'Ophüls, ce beau mélo tout en finesse, loin de vieillir, baigne dans la lumière d'un été qu'on dirait éternel.

Robinson et Brasseur. |

Curieusement, c'est Tous les matins du monde d'Alain Corneau (1991) qui prend pour moi un léger coup de vieux. L'histoire de deux musiciens du temps de Louis XIV, M. de Sainte-Colombe et Marin Marais, est superbement filmée, fort bien jouée (Marielle, Depardieu père et fils), la musique est elle aussi somptueuse (Jordi Savall s'en charge) ; le problème serait plutôt Pascal Quignard, adaptant ici son roman : il fait parler les personnages avec son affectation coutumière, et plus d'une fois ces quignardises sonnent faux.

Sainte-Colombe et ses filles. |

Une virée à Paris, tout de même, pour voir Mommy du jeune prodige québécois Xavier Dolan. J'étais méfiant. Je suis conquis en cinq minutes : le surdoué allie à la fougue de la jeunesse la subtilité d'un vieux sage, évitant tous les pièges de son sujet, contrôlant parfaitement l'hystérie de ses personnages sans la brider. Son trio d'acteurs — Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine-Olivier Pilon — est stupéfiant. On retrouve là de vieilles émotions, du temps de John Cassavetes himself.

Maman et fiston. |

Mon cadeau d'anniversaire : une soirée à l'Opéra, merci Carole, pour Hänsel et Gretel d'Engelbert Humperdinck. Musique délicieuse, wagnérienne mais vive et enjouée, dans un étrange mélange de compact et d'aérien. D'habitude je n'aime pas les mises en scène actualisées, j'aurais aimé voir d'abord l'opéra monté au premier degré, dans la forêt intemporelle des contes et non transposé en ville à la fin du XIXe siècle, mais le travail de Mariame Clément, pétillant d'intelligence et de finesse, m'a vite convaincu. Quel savoureux gâteau sous mes 67 bougies !

Émouvante coïncidence : cinquante-et-un ans plus tôt jour pour jour, à l'Opéra de Paris, quasiment au même fauteuil, je découvrais Wozzeck d'Alban Berg dirigé par Pierre Boulez. C'était le cadeau d'anniversaire de mes parents. À côté de moi, sidéré lui aussi par cette musique-là, mon copain Jean-Marie. Né le même jour que moi, il avait demandé le même cadeau à ses parents. Jean-Marie qui allait être un jour le père de Mariame...

Riche, mais digeste. |

En décembre, encore des voyages pour le traducteur. À Bordeaux l'opulente, invité avec Màrkaris au festival Lettres du monde, apprécié la compétence et la gentillesse des organisateurs, qui m'ont rappelé ceux d'autres petits paradis culturels à Die, Vienne, Saint-Nazaire, Lyon-Fourvière, Lagrasse ou Reims. À Strasbourg, ville chérie, rencontré d'autres gens accueillants et visité la Bibliothèque nationale universitaire fraîchement rénovée — une splendeur.

Après quoi, voilà les fêtes inévitables et leur cortège vaguement obscène de bouffe, de boisson, de dépenses. Mes parents ayant un jour acheté du caviar chez Petrossian, je reçois chaque année le luxueux catalogue de la maison. Voulons-nous du Spécial Réserve Beluga Huso huso ? Tarif : 12 800 € le kilo (ça fait combien le grain ?). Les émirs vont se régaler tandis que nous autres, vu le prix de l'or noir, ferons tintin.

Quel bonheur ce serait de passer l'imbécile Saint-Sylvestre au pieu avec un bon bouquin ! De ne plus voir la belle fête de Noël, humble, discrète, fervente à l'origine, si grossièrement dénaturée ! Pour moi, cette année, la crèche n'est pas à Bethléem ou chez Auchan, mais dans un coin perdu de la campagne normande, à la ferme du Bec-Hellouin dont je parlais le mois dernier. Le nouveau-né porteur d'un fragile espoir pour nous tous, c'est la permaculture, qui pourrait peu à peu rendre le monde plus habitable — si les multinationales menacées dans leurs fabuleux profits et les politiques, leurs larbins, n'étranglent pas le dangereux bébé avant.

En février ? Balzac, Teffi, Girard, Pontalis, Vincenot, Malrieu, Melville, Ortlieb, Hammett, Winshluss... Plus disparate que ça, tu meurs !

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il avait fallu qu'elle apprenne une autre langue pour connaître la sienne.

J'aime m'exprimer dans une autre langue. J'aime ça autant que découcher.

Tout bruit écouté longtemps devient une voix.