Le viaduc depuis Millau.

BRÈVES

N°135 Décembre 2014

Si je me suis retrouvé à Millau (Aveyron) début novembre, ce n'était pas pour les fameux Cent kilomètres (ils se courent plus tôt, en septembre et ne sont plus de mon âge), ni pour admirer le fameux viaduc (inoubliable il est vrai, surtout lorsqu'on trottine vers lui depuis la ville, le long du Tarn, pour arriver en dessous au pied d'un pilier plus haut que la Tour Eiffel — ô vertige !), ni pour refaire cinquante ans après ma première longue marche, de Millau à Mende à travers causses (on se lancera peut-être en 2016). Je suis venu à Millau à cause de la Grèce.

Depuis la réédition au Miel des anges de La Grèce de l'ombre, anthologie de chansons rebètika en traduction française, je fais équipe avec Nicolas Syros. Il chante et s'accompagne au bouzoùki, dans la plus pure tradition, seul ou avec son groupe, et avant chaque chanson je lis ma version française. Le public peut ainsi comprendre de quoi il s'agit et goûter la saveur des paroles. La formule, déjà rodée à Reims puis à Paris, confirme à Millau qu'elle tient la route (soixante personnes pour nous écouter un soir de semaine, bravo les Millavois !) et nous recommencerons souvent, j'espère.

Si j'aime tant ces virées hexagonales, c'est aussi qu'elles font connaître des gens charmants, auditeurs ou organisateurs, à l'humble serviteur des Grecs qui pour le coup se sent plus que jamais dopé.

Le viaduc depuis Millau. |

Le tirage au sort mensuel m'emmène beaucoup plus loin, géographiquement parlant, avec L'or du scaphandrier de Jean Rolin. Le frère d'Olivier a comme lui le virus du voyage, et ce roman — son troisième livre, paru en 1983 et réédité en 2008 à l'Escampette — brasse lieux exotiques, personnages et péripéties avec une visible délectation. L'exotisme, autrefois glamour, ayant tendance à devenir trash, ces contrées lointaines sentent ici la crasse et la pourriture, mais Rolin saisit bien leur charme ambigu, mort et vie mêlées, exacerbées. L'écriture grouillante et luxuriante, comme celle du grand frère là encore, offre de réjouissants contrastes entre un côté sarcastique, parodique, joueur et des élans lyriques et grandioses, avec citations latines ou bibliques, où l'on ne sait plus bien parfois si l'auteur ricane ou secrètement s'émeut, cédant comme à un vice aux charmes de la solennité — là aussi on repense au grand frère. Le jeune écrivain s'ébroue, montre ses biceps, fait tourner ses phrases comme un dompteur ses lions, il a du talent et du souffle, de l'ambition aussi : L'or du scaphandrier, plutôt qu'un récit, prend la forme d'une suite de tableaux où les longues phrases, les énumérations et nomenclatures à la Rabelais manifestent une volonté d'épuiser le réel — cf. le frangin... Un simple aquarium, décrit sur une page entière, devient pour lui un monde où «...des poissons sans forme et sans épaisseur, couleur de suie, ressemblant à des cendres retombées d'un brasier, évoluaient parmi d'autres grands comme l'ongle du pouce, bleu électrique avec une vague queue translucide à reflets bistre, ou brun-rouge avec d'irrégulières taches blanches cernées de noir, couleur de ces infections rares que quelques privilégiés rapportent parfois des pays chauds.»

Tout cela est riche et débordant, un peu trop peut-être, et je prends congé dès la page 67, pas vraiment mécontent mais déjà repu, sans me soucier de l'or du scaphandrier dont on se fichait d'ailleurs dès le départ. Cela dit, ce roman de jeunesse brillant, mais un peu dépourvu d'enjeu et d'urgence, ne diminue en rien mon estime à l'égard de Rolin (Jean), dont j'ai fort apprécié entre autres L'organisation, sur ses années mao.

À peine revenus des jungles roliniennes, repartons en prenant la Tangente vers l'est (Verticales) avec Maylis de Kerangal.

Son Réparer les vivants est d'une force telle qu'on craint de lire ses livres antérieurs : ne sera-t-on pas déçu ?

D'autant que le résumé de celui-ci inquiète un peu. Dans le Transsibérien, une voyageuse Française rencontre un très jeune Russe parti faire son service en Sibérie. Il n'a qu'une envie : déserter. Elle finira par l'aider malgré mille dangers et la distance qui les sépare, non moins immense que celle qu'ils parcourent. L'auteure est en danger elle aussi, face à une matière si riche en poncifs potentiels. On se dit, on n'y coupera pas, aux dernière pages ils vont finir par baiser...

Eh bien la Kerangal s'en tire on ne peut mieux, négociant un à un les obstacles, happy end inclus, avec autant de subtilité gracieuse que d'énergie. Elle-même a fait ce voyage en train et cela se voit. Son récit fourmille de détails vrais. On prend la Russie, ce pays désolant, sinistre, en pleine gueule. La Sibérie ? «Oubliette géante de l'empire tsariste avant de virer pays du goulag. Un périmètre interdit, une zone mutique et sans visage. Un trou noir.» L'avenir, pour un jeune Russe ? «Un paysage inerte et visqueux, un long couloir de neige sale.» Les hommes ? Des brutes violentes, blêmes comme des zombies, à la fois terriblement réels et fantomatiques. Heureusement que les rares femmes présentes rachètent un peu l'humanité. Seul moment où l'on respire : la vision du lac Baïkal. «Le lac est tour à tour la mer intérieure et le ciel inversé, le gouffre et le sanctuaire, l'abysse et la pureté, le tabernacle et le diamant, il est l'œil bleu de la terre, la beauté du monde, et bientôt, basculant à l'unisson des autres passagers, Hélène photographie elle aussi le lac avec son téléphone, image qu'elle envoie aussitôt à Anton, le train longe le Baïkal et je suis bien à la fenêtre côté couloir, je pense à toi.»

On reconnaît ici la phrase kerangalienne, bien scandée, souple et voyageuse, chargée d'images fortes. La plus belle image étant peut-être à la fin, lorsque l'improbable couple se tire enfin du guêpier : «on dirait qu'ils brûlent de joie comme des torchères, la grande saoulerie d'après les dangers.»

Le prochain Kerangal est très attendu sur volkovitch.com, mais pour tromper notre impatience, il y a Naissance d'un pont, Corniche Kennedy et quelques autres...

La belle Kerangal. |

Et nous voici à Londres, au début des années 40. Cyril Connolly n'a pas le moral : la guerre fait rage, sa bien-aimée l'a largué, il se sent vieillir. Il écrit des pages plutôt amères, entre essai et journal, où voisinent commentaires littéraires, citations, aphorismes et confessions (discrètes), qu'il publie en 1944 sans le signer — personnage public, directeur de revue et critique influent, il répugne à se montrer sous un mauvais jour. The unquiet grave, aussitôt adulé par un petit cercle de lecteurs, paraît ensuite chez Fayard sous le titre Le tombeau de Palinure dans une traduction de Michel Arnaud qui lui rend bien justice. Connolly est un fin lettré, cultivé à l'ancienne, qui a pour figures tutélaires Pascal, Léopardi, Sainte-Beuve, Chamfort et cite Virgile dans le texte. Il semble ignorer les auteurs contemporains, parle des anciens de façon bien sentencieuse, on croirait entendre un vieillard alors qu'il n'a que quarante ans, et le ressassement de ses angoisses ou de sa culpabilité peut devenir lassant. Le tombeau de Palinure fait partie de ces livres mystérieux qu'on est près de lâcher à tout moment et qu'on lit jusqu'au bout sans savoir pourquoi.

Ce que j'ai fait, pestant parfois, survolant un peu. Tout cela est tout de même de haute tenue, et parsemé d'épigrammes qui réveillent. Exemple :

«La fraternité est le moyen de corruption qu'emploie l'État avec l'individu ; c'est l'unique vertu qui puisse donner du courage aux membres d'une société matérialiste. Toute la propagande d'État exalte la camaraderie, car c'est ce sentiment grégaire, cette odeur grégaire du troupeau qui, empêchant le peuple de penser, lui fait accepter la destruction de sa vie privée.» Beau sujet de philo.

Réjouissante aussi, sa sympathie à l'égard du paganisme, couplée à une vision originale du Christ :

«Jésus était un homme irritable : (...) son attitude envers les Pharisiens fut de colère paranoïaque. Il parle d'eux comme Hitler des hommes qui ont fait la Société des Nations. (...) Il détestait vivement ses parents, c'était un poseur, un jeune homme irascible et sérieux.»

Autre passage à méditer, vers la fin du livre, alors que Connolly retrouve un peu de sérénité :

«Maintenant (...) je comprends tout le prix du malheur ; la mélancolie et le remords forment la quille lourdement plombée qui nous permet de voguer dans le vent de la réalité ; nous nous échouons plus vite que les amants du plaisir dans leur embarcation à fond plat, mais nous nous aventurons dehors par des temps où ils feraient naufrage, et nous choisissons notre direction.»

Daniel Boulanger vient de mourir sans bruit. Il était très vieux et n'écrivait plus. On l'avait oublié. Moi-même, d'abord tombé sous son charme, lecteur assidu de ses brèves histoires, j'avais fini par le délaisser.

Des nouvelles, des romans, il en avait écrit une foultitude. Et des poèmes. Et des scénarios et des dialogues de films, pour de Broca notamment. Il avait même fait l'acteur chez Truffaut et quelques autres.

Je reviens à lui. Ses nouvelles — le meilleur de son œuvre à mon goût — sont réunies dans deux gros volumes chez Gallimard. Dans le tome 2, qui contient aussi Le chemin des caracoles, Le jardin d'Armide et L'été des femmes, je me plonge dans Les princes du quartier bas. Et je suis ébloui. Plus encore qu'autrefois. On comprend pourquoi il est passé de mode, avec ses personnages désuets, doucement excentriques, ses petites villes de province hors du temps — comme Senlis où il termina sa vie. Mais Boulanger ressemble à ces gens d'autrefois qui observant intensément le quotidien le plus confiné finissaient par tout comprendre du monde. Ses histoires minuscules deviennent on ne sait comment immenses. Les surprises délectables qui jalonnent ses récits sont dues au moins autant à la connaissance du cœur humain qu'à l'art du conteur. Et si je l'ai laissé tomber naguère, c'est sans doute que ses phrases étaient trop riches pour moi, chacune d'elles exigeant d'être relue, avec ses miroitements d'images, ses crépitements de mots, ses fulgurances.

Voici un vieux couple :

«Les Longuelune par cette déchirure étaient plus soudés que la plupart des couples. La haine entretenait leur flamme amère et c'était de tous les objets, soufflet qui ne crève pas, leur propriété la plus chère.»

Voici «une femme fatiguée, déçue comme celles qui se trouvent un jour dans un carrefour d'impasses, pour avoir méprisé trop de routes.»

Et parlant de routes, la dédicace du livre :

«Aux rues, plus belles que les livres.»

Sans doute faut-il ne pas trop boire à la fois de ces alcools forts et fruités. Une des recettes possibles du bonheur : lire une nouvelle de Boulanger tous les soirs.

Daniel Boulanger, Jean Seberg. Dans quel film ? Vous avez dix secondes. |

Marc Stéphane, lui, était pour moi un total inconnu avant qu'Éric Dussert, grand résurrecteur d'écrivains oubliés, ne l'inclue dans sa bible monumentale, Une forêt cachée (La table ronde).

Stéphane (1870-1944), révolté dès l'adolescence, passa plusieurs années sur les routes, d'autres années chez les fous et resta toute sa vie un anar, un pamphlétaire, un enragé.

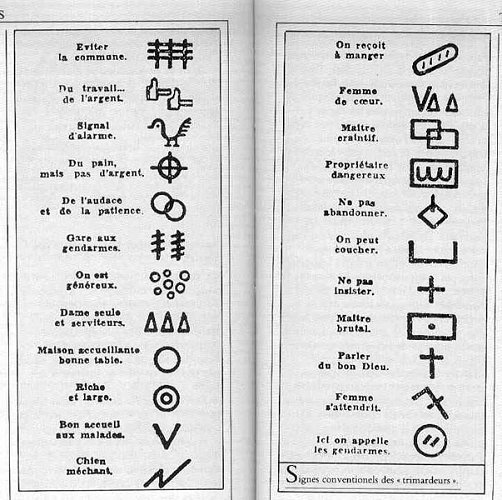

Ceux du trimard (1928), son livre le plus connu, judicieusement réédité par L'arbre vengeur, est la quintessence de ses vagabondages. Un vieux trimardeur (un de ces types qui passent leur vie sur le dur) y raconte sa vie par morceaux, en une suite d'histoires plus espatouflantes les unes que les autres — le mot est de lui et semble vouloir dire en même temps ahurissant, terrifiant et jouissif. Les gars du trimard, «gueux, réfractaires, loups humains, hors-la-loi», «clochards en bisbille sournoise avec l'infâme société», ne sont pas des enfants de chœur, le narrateur lui-même se dépeint en vieille canaille impénitente, voleur, délateur, assassin et j'en passe. On ne peut qu'être secoué par ses histoires (péripéties parfois très corsées, personnages énormes, souvent pires encore que lui !), par la vigueur de son anarchisme et par la langue extraordinaire qu'il emploie : un français hérissé d'argot, mâtiné de patois picard, pas toujours limpide (mais on s'habitue vite), plein de savoureux pataquès : invertébré pour invétéré, file aux tropiques pour philanthropique, jichidessus pour jiu-jitsu, léchebienne pour lesbienne, Mathieu Salé pour Mathusalem, de fille en aiguille, les pieds de Dame Oclès... Un français d'une force qui laisse pantois.

Langue réelle ou recréation ? On ne sait et peu importe. Le saisissement du lecteur, lui, est authentique. Léon Daudet, qui dans son enthousiasme comparait Stéphane à Vallès et même à Rabelais (ne poussons pas tout de même), louait le «mouvement de tous les diables» qui anime Ceux du trimard et concluait : «C'est un radium qui brûle et bombarde qui le touche.»

À preuve, ce portrait d'une sacrée gonzesse :

«...pus chameau que les vaches, et vicieuse à miraque, antipathique et tout, une gueule infernale, quoi, ce qui la dispensait nullement d'êt' bête à manger foin, au contraire ; bref, à tous points de vue laide à faire peur, un vrai monst' dans l'catégorie des poids plume !

Hé ben, compagnon, j'ai eu ce microbe dans l'peau — et comment ! — j'ai aimé d'amour cette roustissure de navet durant des années, malgré l'vérole, malgré les cornes et malgré tout, passeque l'garce dansait à ravir (...) et pis, et surtout, passequ'elle me battait...»

Signes de trimardeurs. |

Oui, mais ce mois-ci le bouquin le plus espatouflant pour moi est signé Balzac !

Je ne connaissais pas Ursule Mirouët ; je ne suis pas près de l'oublier.

Dans une petite ville de province, la très jeune et très pure Ursule, protégée par son brave oncle et un saint homme de prêtre, est victime des noires machinations d'une bande de crapules cupides qui convoitent son héritage. Elle tombe amoureuse d'un jeune et beau vicomte à qui sa mère interdit d'épouser la roturière. L'argent — «le pivot, l'unique moyen, l'unique mobile» de la société du temps selon Balzac — est comme toujours chez lui et plus que jamais sans doute omniprésent. Mais surtout (le Gros a dû forcer sur le café) tout dans cette histoire est comme chauffé à blanc, merveilleusement outré. Observons par exemple Ursule, demoiselle sage, quand elle aperçoit pour la première fois son futur bien-aimé. C'est elle-même qui raconte la scène à son oncle avec une confondante ingénuité :

«Je me suis aperçue que ce cou si frais, ce visage et ces beaux cheveux noirs étaient bien différents des vôtres, quand je vous regardais vous faisant la barbe. Il m'a monté, je ne sais d'où, comme une vapeur par vagues au cœur, dans le gosier, à la tête, et si violemment que je me suis assise. Je ne pouvais me tenir debout, je tremblais.»

Aime-t-on aussi ardemment aujourd'hui ?

Ce roman est également l'occasion, pour Balzac, d'étaler une foi catholique d'une bondieuserie qui en devient marrante : le brave oncle, malheureusement athée, se convertit au milieu du livre, et à la toute fin la crapule-en-chef l'imitera de façon aussi brutale et radicale que Jean Valjean lui-même vingt ans plus tard. Ce qui n'empêche pas Balzac, qui croit au moins autant au magnétisme et à l'occultisme qu'au bon Dieu, d'embaucher une voyante extra-lucide dont les visions à distance relancent l'intrigue, d'un réalisme très matérialiste par ailleurs. Le miracle, c'est que cette faribole, au lieu de tuer le bouquin, le rend plus échevelé, forcené, saisissant. Un vrai mélo, Ursule Mirouët, certes ; mais Les misérables, immense bouquin, n'en est-il pas un lui aussi ? Le début pourra sembler un peu lent, mais cela fait partie du jeu : Balzac, lourde locomotive, a besoin de temps pour démarrer, après quoi, une fois lancé, rien ne l'arrête... La deuxième partie, ébouriffant méli-mélo de coups fourrés, de coups durs et de coups de théâtre, est d'une puissance rare.

«Obéissez à monsieur !» |

Balzac vécut quelques semaines dans ma bonne ville de Chèvres où il rêvait de faire fortune en cultivant l'ananas. Près de deux siècles plus tard, Carole et moi n'avons pas tant d'ambition. Le miel de nos ruches, les produits du potager (tomates rouges, vertes, noires ou jaunes, artichauts, framboises, figues...) sont voués à la consommation personnelle et amicale. Mais en cultivant l'intégralité du jardin plus la terrasse d'en haut, en faisant pousser endives et champignons dans les caves et sous la coupole, nous pourrions sans doute subvenir à une grande partie de nos besoins. Pour l'instant nous sommes trop occupés, et nous mourrons sans doute avant les grandes pénuries, mais cela n'empêche pas de rêver.

Je m'étais offert, dans les années 70, un livre épatant : Le paysan des villes, de David Wickers (Le Livre de poche) qui vous apprend comment cultiver fruits, herbes et légumes dans le moindre espace libre, jardinet, cave, balcon, placard. Aujourd'hui, tandis que l'agriculture urbaine se développe de façon spectaculaire, je découvre un autre livre fondamental : Permaculture, de Perrine et Charles Hervé-Gruyer, chez Actes Sud.

Les blaireaux qui rigolent encore des écolos feront bien de ne pas ouvrir Permaculture. Il y a là de quoi clouer leur pauvre bec. Les auteurs montrent d'abord comment l'agriculture chimique industrielle néo-libérale, devenue hégémonique, est en train de dévaster la planète. Après quoi ils exposent le moyen de sortir d'un trip aussi suicidaire. Sous-titre de l'ouvrage : Guérir la terre, nourrir les hommes. Il existe, disent-ils, des moyens de produire davantage sans pour l'autant épuiser la terre, en la régénérant au contraire, et ce sans produits chimiques, sans tracteurs, sans labourage, en travaillant à la main !

On entend d'ici les ricanements des schnocks vieux et jeunes. Seulement voilà : les Hervé-Gruyer ne se contentent pas de dire, ils font. Leur livre relate une aventure incroyable, mais vraie : celle de la ferme qu'ils ont créée à Bec Hellouin en Normandie, il y a dix ans. Ils ont beaucoup ramé, commis beaucoup d'erreurs — que leur récit épargnera aux suivants — mais le succès est éclatant : leur terrain pourtant médiocre a des rendements fabuleux et leur ferme, devenue un petit jardin d'Eden, à la fois centre de production, de recherche et d'enseignement, attire une foule de visiteurs, au premier rang desquels agronomes et chercheurs ébahis.

Ces deux-là n'ont pas tout inventé : ils ont beaucoup lu, beaucoup écouté. Leur devise : «un râteau dans une main, un ordinateur dans l'autre». La forme d'agriculture qu'ils proposent, la permaculture, alliant aux meilleurs acquis du passé les recherches agronomiques les plus pointues, est une véritable révolution. Une conversion à leurs méthodes permettrait non seulement de nourrir (et bien nourrir !) tout le monde, mais de faire reculer le chômage... Oui, mais ces «rêveurs pragmatiques», ces «explorateurs de l'avenir», ces bienfaiteurs potentiels de l'humanité, si leur ferme miraculeuse fait trop d'adeptes, ne seront-ils pas un danger mortel pour l'industrie chimico-agro-alimentaire ? Ne va-t-elle pas tout faire alors, en manœuvrant nos gouvernements à leur solde, pour étouffer cette révolution sous des lois scélérates, genre mise à l'index du purin d'orties ?

Mais ne soyons pas trop pessimistes, goûtons plutôt aux bienfaits de ce livre, un peu répétitif peut-être, mais débordant d'énergie, d'humanité et même de poésie. En le lisant, on a sans cesse envie de dire aux auteurs, merci, chers amis. Comme ils le disent si bien eux-mêmes, «la gratitude est le sentiment le plus favorable à la santé.»

La ferme du Bec-Hellouin. |

Tant qu'on y est, merci également à Céline Sciamma, dont le troisième long-métrage, après Naissance des Pieuvres et Tomboy, confirme le grand talent. Bande de filles suit à la trace, avec sa justesse de regard habituelle, un groupe d'ados noires de banlieue : sans cacher les défauts de ces grandes gueules agressives et parfois vulgaires, la jeune réalisatrice capte leur indomptable énergie et sait les rendre attachantes. Quant aux garçons à qui elles se heurtent, elle ne les a certes pas gâtés, mais sont-ils moins nuls dans la réalité ? Une fois encore, Sciamma esquive la caricature et ajoute à la virtuosité de la direction d'acteurs celle de la mise en scène, à la fois réaliste et stylisée.

|

|

| La bande s'éclate... | ...et Céline S. aussi. |

Une nouvelle amie de François Ozon est passionnant ! Enfin, moins l'œuvre elle-même (l'idylle entre un veuf travelo et la meilleure amie de la défunte) que les commentaires sur elle. Ma parole, nous n'avons pas tous vu le même film !

Je ne dirai pas que c'est nul, j'ai aimé certains passages, mais l'ensemble m'a paru, dans l'ensemble, terriblement faux et chargé de clichés. Alors comment certains peuvent-ils voir là une œuvre neuve et provocante ?

Un troisième film tout récemment sorti, Magic in the moonlight de Woody Allen, vient me consoler. Cette histoire de fausse voyante démasquée, dans une Provence de carte postale, démarre comme une comédie légère, subtilement amère sans cesser de sourire, mais va se doubler mine de rien, sans lourdeur, d'une réflexion sur l'art et le mensonge.

Allen tournant beaucoup, il est de bon ton de faire la fine bouche. Encore lui ! soupirent certains. Mais quand il ne sera plus là, que de redécouvertes et de régals promis !

Emma Stone surveillée par Colin Firth. |

Autre plaisir du mois, le Van Gogh de Maurice Pialat (1991). Carole et moi n'avions pas encore vu ce classique. Pialat peut remercier Minnelli, qui en faisant jadis le film attendu sur le Grand Peintre mythifié (film indisponible en DVD, hélas), lui a laissé la voie libre pour autre chose. Nous ne voyons ici que les deux derniers mois de la vie du peintre, et il apparaît moins tragique, moins malade que prévu. On ne le verra même pas peindre. Le film évoque plutôt les impressionnistes, leurs tendres paysages, leurs pique-niques et leurs bals, et même si les douleurs et les affrontements se succèdent, les moments de jeu, de rire et de grâce ne manquent pas. Dutronc n'a pas la lourdeur batave qu'on attend, il ne bride pas trop sa nature gouailleuse, mais le résultat n'en est pas moins convaincant, et superbe. Voilà un très long film qui aurait pu l'être davantage sans lasser : Pialat le magicien a suspendu le temps, ou plutôt le fait couler paisiblement comme l'Oise à Auvers, et comme un mois d'été. C'est aussi beau que La maison des bois.

Pialat et Dutronc. |

Mes transitions sont souvent calamiteuses, j'en conviens. Je vais passer ici de Gachet à Gauchet. Le premier, médecin et peintre amateur, accueillit Van Gogh à Auvers ; le second, historien, philosophe, directeur d'études à l'EHESS, vient d'être au centre d'une polémique. De jeunes historiens, choqués de voir appelé à ouvrir un colloque sur la rébellion cet homme qui n'est pour eux qu'un «militant de la réaction», l'assassinent dans les colonnes du Monde.

Je ne suis pas assez informé pour juger Marcel Gauchet. Je lis simplement, dans le long entretien qu'il accorde au même journal le 10 octobre, ceci :

«La grande naïveté des rebelles qui s'estiment propriétaires de ce titre comme d'un titre de noblesse est de ne pas mesurer que la rébellion est devenue la norme. (...) Nous sommes dans un monde peuplé de rebelles. Au fond, nos rebelles autoproclamés qui ne me trouvent pas assez rebelles sont simplement l'avant-garde du troupeau général. Mais quand tout le monde est anti-conformiste, le non-conformisme est le conformisme.»

Ces mots, telle une madeleine, font ressurgir en moi le passé. Je revois comme si j'y étais l'un de mes profs de classe prépa, André Lagarde — oui, l'auteur avec Michard du fameux manuel —, gourmé, sentencieux, poncifiant, évoquant avec dédain, pour la nième fois, «le conformisme de l'anticonformisme». Sa formule chérie, comme il en était fier !

Il l'avait piquée à je ne sais quel birbe antérieur. Un nouveau birbe aujourd'hui reprend le vieux discours crétin. À un demi-siècle de distance deux mandarins se saluent, les dinosaures sont éternels.

Majoritaires, les anticonformistes, monsieur le professeur ?

Aux USA, les électeurs désavouent sèchement un président démocrate qui a plutôt bien redressé le pays. En Algérie, on élit président une loque grabataire. En Russie, le peuple entier plébiscite un facho caractérisé. Dans notre beau pays, le parti de droite élit à sa tête un petit homme vulgaire, délinquant présumé, tout en bénissant les argousins qui tirent sur les jeunes rebelles.

Certains ont beau tenter d'éduquer les masses, la majorité, dans un pays, c'est le plus souvent conformisme et bêtise crasse — pardon du pléonasme. Ô démocratie, que c'est dur par moments de croire en toi !

On n'a pas le choix pourtant.

Le peuple américain suppliant les Républicains de le baiser à fond. |

Énervé ? Abattu ? Dans les deux cas, un remède puissant : écouter Bach.

Quoi de plus apaisant et stimulant à la fois que ses cantates ? Leur audition intégrale donne une idée de l'infini. Il y en a plus de 200 ! Je me suis offert jadis l'intégrale de MM. Harnoncourt et Leonhardt (dix coffrets de six CD chacun), qui fit scandale en son temps : c'était la première du mouvement dit baroqueux, lequel cherchait à jouer Bach comme à son époque. Il y a eu d'autres réalisations du même genre depuis, dont une japonaise excellente, mais je reste fidèle à celle-ci, vivante, nerveuse, dansante, à côté de quoi celle de feu Rilling par exemple paraît grasse et molle. Les airs de soprano sont chantés par des petits garçons qui s'en tirent fort bien, quoi qu'on dise, moins brillamment que les divas, mais avec une pureté de timbre et une ferveur touchantes.

Les cantates, il est bon de s'y plonger. Je n'écoute qu'elles depuis quinze jours, comme d'autres traversent l'océan. L'ensemble est à la fois homogène et merveilleusement varié dans le détail, la musique va bon train, ni lentement ni vite, solide, rassurante, à la fois puissante et légère, ferme et souple, douleur et joie s'y succèdent naturellement comme les saisons, sans grandes surprises — encore que... Dans la cantate 198 par exemple, le récitatif d'alto soudain, «Der Glocken bebendes Getön», renversant.

On a traité Bach de «divine machine à coudre», et ce n'était pas un compliment sans mélange. Pour moi, si. Sa musique me rappelle la première machine à coudre de ma mère, belle machine complexe, familière et un peu intimidante, tournant rond, portée par une pulsation inlassable, les pieds de la couturière qui l'actionnaient rappelant un peu ceux de l'organiste...

J'ai chanté dans une autre vie la 4, la 21, la 106, d'autres peut-être, et ne connaissant pas l'allemand, je crois les laborieuses patenôtres des paroles aussi sublimes que la musique. So freuet euch, auserwählten Seelen !

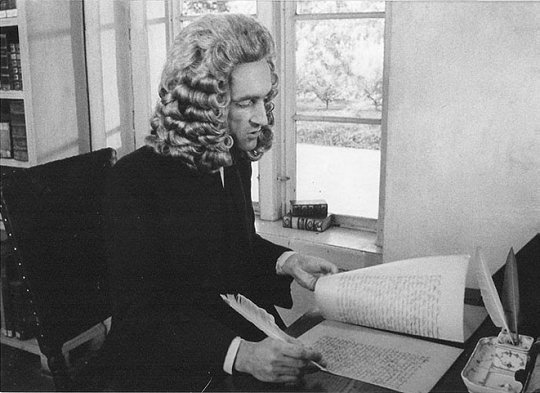

Gustav Leonhardt jouant le rôle de J.S. Bach. |

D'ici janvier 2016, quelles nouvelles lectures ? Carrère peut-être, Saby sans doute, Grahame, Vincent (Guillaume) et Chennevière (Jacques) possiblement, Balzac et Sachs assurément et quelques autres à coup sûr.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Je déteste les gens pleins de confiance en soi : c'est l'indice le plus sûr d'une cervelle défectueuse.

Il y a deux sortes d'amour : l'amour insatisfait, qui vous rend odieux, et l'amour satisfait, qui vous rend idiot.

Ce premier amour, don considérable qui crée en nous la conviction que nous sommes aimables — et n'est-ce pas de le croire que nous pouvons le devenir ?