Masque d'esclave.

BRÈVES

N°134 Novembre 2014

«La lumière change le monde. Les ombres se faufilent par les interstices et, la fée électricité, je la prends pour ma sœur ! Regardez ces photons qui se culbutent les uns les autres, ils sont comme des chevaux fous ! Les catadioptres nous renvoient par secousses les reflets de nos âmes ! (...) Il me va, le smoking ? À voir qu'en plein jour je passe pour un cador ! Y a pas mieux ! Et mes groles ! Plutôt les siennes ! Le malheureux, qui dort encore, doit rêver que j'ai ma raie sur ses couilles !»

Le croira-t-on ? Ce texte a bientôt 2400 ans d'âge. Il faut être un fin lettré pour repérer, derrière ce vigoureux lifting, l'antique Aristophane. L'auteur de cette version récente, Serge Valletti, a retraduit les onze pièces du vieux toujours jeune en trois volumes publiés à L'Atalante, l'extrait ci-dessus étant l'ouverture de L'assemblée des femmes, rebaptisée Cauchemar d'homme.

Il est clair que dans ce début tonitruant tout n'est pas d'origine. Pour évaluer la part de l'adaptateur, allons voir, sinon l'original grec, du moins des traductions moins décomplexées, plus proches de la lettre, genre collection Guillaume-Budé. Une belle étude comparative se prépare...

Nom de Zeus ! Pas d'Aristophane dans ma bibliothèque, ni en grec, ni même en français. La honte ! Il faut se replier sur Internet, où un traducteur anonyme rend ainsi le même passage :

«Ô brillant éclat de la lampe d'argile, commodément suspendue dans cet endroit accessible aux regards, nous ferons connaître ta naissance et tes aventures ; façonnée par la course de la roue du potier, tu portes dans tes narines les splendeurs éclatantes du soleil : produis donc au dehors le signal de ta flamme, comme il est convenu.»

On se frotte les yeux, on relit Valletti. Force est de reconnaître qu'il a mis beaucoup du sien... Comédien, auteur dramatique, il nous donne une lecture théâtralement très efficace, dotée d'une truculence et d'un punch indéniables, mais fallait-il absolument dériver si loin ? Ne pouvait-on pas, tout en maintenant le jeu savoureux des anachronismes, faire un peu plus confiance au texte original ?

L'Aristophane de Victor-Henry Debidour, disponible en Folio, passe pour un moyen terme très réussi entre fidélité souhaitable et recréation nécessaire, mais ne boudons pas la verve vallettienne : entre les traductions pour la Sorbonne les plus cul-serrées et les adaptations pour la scène les plus (dé)culottées, il y a de la place pour tout le monde, évohé, pétard de pétard !

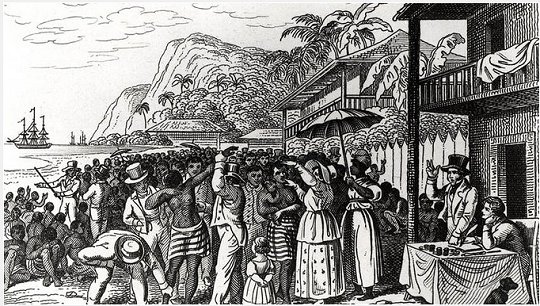

Masque d'esclave. |

Au fond, je ne me suis jamais senti très proche d'Aristophane, mais ose-t-on avouer une chose pareille ? Un Auteur Antique est obligatoirement génial et intouchable.

Oui mais justement, cette vénération imposée excite mon foutu esprit de contradiction et je regimbe.

À partir de combien de siècles devient-on tabou ? Vis-à-vis d'un monument comme Balzac, je ne ressens aucune gêne. L'un de ses livres m'a laissé tiède l'autre jour, je l'ai écrit. Il est vrai que ce mois-ci, il me fait baver d'admiration.

La femme de trente ans, c'est chaud. Un monstre, ce bouquin, mais quel beau monstre ! Balzac a rassemblé là tant bien que mal des textes hétéroclites, en leur donnant comme seule unité un personnage, la femme du titre, qu'on retrouve à divers âges de sa vie. La narration tangue dangereusement, virant de bord plus d'une fois, frisant l'incohérence : il est impossible de savoir, par exemple, combien la dame a d'enfants, le nombre changeant d'un chapitre à l'autre ! À mesure qu'on avance, l'attelage brinquebalant de l'intrigue s'emballe, les scènes délirantes se multiplient, un vrai roman feuilleton, un roman qui se trouve même un instant pris à l'abordage par des corsaires espagnols ! Mais quelle mouche l'a donc piqué, le Gros ?

Selon les critères classiques, assurément, ce roman est alourdi par de graves défauts. Mais ces défauts, que Balzac ne pouvait pas ne pas voir, qu'il a délibérément assumés, étaient sans aucun doute, à ses yeux comme aux miens, des qualités ; on peut voir dans ce dédain de la plate vraisemblance et de la cohérence une attitude profondément moderne. Il y a là, d'un bout à l'autre, quelque chose d'égaré, de forcené, de flamboyant qui fait désormais galoper ce bouquin dans ma mémoire. Nous sommes vers 1830 et je m'étonne qu'on ne fasse pas plus souvent de cette Femme de trente ans un emblème du romantisme le plus échevelé. (Je m'étonne aussi que les flamboyants superbes de 1830 trimbalent de nos jours une image aussi ringarde. Nous sommes des petits nains.)

Il y a dans cette histoire, entre autres, des scènes d'amour paroxystiques, des hommes qui tombent amoureux fous dès le premier regard, des couples fous de désir qui se contiennent jusqu'à en mourir — comme quoi l'abstinence, qui peut faire tant de mal dans la vraie vie, est pain bénit pour les romanciers. Quant au lecteur, une fois embarqué, subjugué, il peut tout avaler, y compris les scènes les plus mélo. Comme celle-ci :

«Depuis le moment où le général et sa femme avaient essayé de combattre par la parole ou par l'action l'étrange privilège que l'inconnu s'arrogeait en restant au milieu d'eux, et que ce dernier leur avait lancé l'étourdissante lumière qui jaillissait de ses yeux, ils étaient soumis à une torpeur inexplicable ; et leur raison engourdie les aidait mal à repousser la puissance surnaturelle sous laquelle ils succombaient.»

Scène improbable sans doute, mais si profondément balzacienne ! Cet homme capable de vaincre vos défenses d'un simple regard (dans un instant, le général va devoir lâcher le pistolet qu'il braquait sur lui), c'est aussi bien Balzac lui-même, impérieux, hypnotisant son lecteur.

Quant à l'incohérence qui frappe aussi le caractère des personnages, au mépris des règles du bien-romancer, on peut y voir là aussi une qualité précieuse : la conscience qu'au cours de notre vie nous sommes moins une personne que plusieurs, commodément réunies sous un nom unique — comme le disait déjà Shakespeare dans Comme il vous plaira...

La femme de trente ans et son amoureux transi. |

Balzac se prenait pour Balzac, il croyait en son œuvre, il lui a sacrifié sa vie — existe-t-il d'autres moyens d'atteindre les sommets ? William Chambers Morrow, lui, se contenta de saupoudrer quelques nouvelles sur des magazines, entre 1880 et 1900, avant de délaisser la fiction pour le journalisme, plus lucratif. Il fut brièvement publié en France au tournant du siècle, Apollinaire et Jarry l'admirèrent. Éric Dussert, à qui peu d'auteurs oubliés échappent, l'accueille dans sa Forêt interdite ; il évoque à son sujet Poe, Bierce ou H.G. Wells, à juste titre, mais les neuf nouvelles fantastiques réunies sous le titre Dans la pièce du fond chez Finitude font entendre une voix très personnelle. Ses histoires sont pleines de machines et d'automates malfaisants, ou de personnages rigides comme des machines. Les énigmes font assaut d'étrangeté, la terreur s'insinue, se déploie, la folie rôde, et la poésie ne se trouve jamais très loin :

«Je craignais mon père mais je l'aimais. Me méprisait-il ? Il me faisait penser à un vieil arbre foudroyé que je connaissais, grand, élancé, décharné, et pourtant debout, avec son unique branche noueuse. Si je le regardais sous un certain angle, je croyais voir mon père se tenant là, dans toute sa terrible solitude, la main étendue pour appeler sur moi la malédiction du ciel. Mais si je changeais de point de vue, l'expression était entièrement différente et c'était la bénédiction divine que l'arbre, mon père, semblait demander pour moi. Lequel de ces deux aspects reflétait mon destin ?»

La fête serait complète avec une traduction un peu moins pataude...

On entre tout léger dans l'œuvre d'un auteur inconnu, excité comme devant une terre vierge. Mais comment aborder librement, sereinement Les beaux quartiers d'Aragon, par exemple ? Entre ce roman célèbre et moi s'interposent une masse de commentaires extasiés qui exigent de moi le respect, et aussi l'antipathie que l'auteur m'inspire.

Les beaux quartiers, rédigé peu avant 1939, décrit la bourgeoisie française juste avant 1914 à travers le destin de deux frères. Cela commence dans leur petite ville natale en Provence, puis ils montent à Paris, l'auteur se faisant la main sur les bourgeois de province avant de vitrioler ceux de la capitale. Ça grouille de personnages et je m'y perds, mais c'est ma faute et peu m'importe. J'admire la maîtrise du récit entrelaçant destins individuels et collectifs, la virtuosité de l'écriture avec ses alliances de français soutenu et de langue familière, les morceaux de bravoure souverains — comme la page sur les beaux quartiers, belle comme un grand air d'opéra, lue jadis dans le Lagarde-et-Michard pour qui elle semble écrite.

Voici la province :

«Sérianne était tout à sa folie annuelle. Armand tombait là-dedans quand déjà les yeux brillaient, et les gens avaient perdu la retenue de tous les jours. De loin, on entendait la musique et les clameurs, et il y avait une lumière dans les arbres qui les rendait faux et qui éclaboussait de blanc cru les maisons. Les ombres volantes, immenses, des balançoires accueillirent les premières le jeune homme. Des couples se formaient et se déformaient sur son passage. Il avait le brusque sentiment de découvrir la place disproportionnée de l'amour dans la vie.»

Quant à Paris, voici sa banlieue, Le Pré-Saint-Gervais en 1913 :

«Des débris de fonte, des entassements de ferraille s'accoudaient au bord de la route, parmi des herbes folles et des fleurs de carotte. Un piano mécanique grinçait derrière une tonnelle. On avançait, porté par le flux de Paris, dans cette banlieue précoce comme un garçon vicieux, pour tomber tout de suite, après cent mètres, dans une bourgade de Seine-et-Marne, comme à cinquante kilomètres de la capitale, de petites maisons de notaires économes, de boutiquiers retraités.»

Voilà un Grand Écrivain, aucun doute, et qui se lit tout seul en plus ! Alors pourquoi suis-je vaguement mal à l'aise ? La partie provençale me rappelle Giono (Le moulin de Pologne par exemple), la partie parisienne a une noirceur à la Simenon, mais MM. Giono et Simenon me font toujours vibrer, alors qu'ici je reste plutôt froid, pourquoi ?

La fin du roman approche, les amours deviennent frénétiques, le sordide monte encore d'un cran, le frère aîné se conduit comme une immonde crapule, on nage dans le mélo, c'est chauffé à blanc, c'est d'un noir absolu, et là enfin je craque, je me rends. La fin heureuse in extremis ne me convainc qu'à moitié, le second frère qui se syndicalise est bien parti pour devenir un affreux stal' comme toi, Aragon, vieux salopard, mais tant pis, tu m'as eu quand même, par K.O. au 15e round.

Aragon, plus tard, avec un pote à lui... |

Aragon est une gloire nationale, somptueusement pléiadisée ; Paul Guimard, qui n'a certes pas sa carrure, a eu son beau petit succès voilà quelques années avant de se diriger, semble-t-il, vers le purgatoire ou peut-être l'enfer. Lit-on encore son second roman, Rue du havre, paru en 1957, qui m'arrive dans un Livre de poche au papier jauni ?

Le récit avance avec un pied dans le réalisme (les alentours de la gare Saint-Lazare, la foule des passants, les grands magasins) et l'autre dans le conte. Trois personnages à première vue anodins : un vieux marchand de billets de loterie, un jeune homme, une jeune femme, qui vont se rencontrer alors que tout les sépare et dont le quotidien grisâtre va virer à la féérie — enfin pas tout à fait, et ça ne va pas durer. Après un début un peu terne, on est gagné insidieusement par le charme doux-amer de cette fable, par de justes remarques, de fines pointes d'humour ici et là. Lorsque Guimard décrit un grand magasin à l'approche de Noël, cela donne ceci :

«...Je vois enfin les fidèles dans leur cathédrale et le tableau est fabuleux. Cela tient de la ruée vers l'or, de la bataille de Poitiers, de l'incendie du Bazar de la Charité, de la révolte des Boxers, de la prise de la smalah d'Abd-el-Kader, de la pluie de sauterelles dans le Sud-Oranais, du passage de la Bérézina, de la charge de la Brigade Légère, d'un cap Horn enfin, où se rencontrent et s'affrontent deux océans : celui des tentations offertes, celui des désirs exacerbés.»

La vie du lecteur ne sera pas changée par cette Rue du havre, mais il aura passé un bon moment dans un petit coin tranquille, sympa, reposant, pour souffler un peu avant d'attaquer un autre gros morceau : Texaco.

Voilà plus de vingt ans qu'il est sorti chez Gallimard, ce roman célèbre du Martiniquais Patrick Chamoiseau, et vingt ans qu'il fait antichambre dans ma bibliothèque. Je ne sais quel blocage me retenait de l'ouvrir, jusqu'à ce que le tirage au sort mensuel m'y pousse.

Sans doute m'a-t-il intimidé. Il y a là, en 400 pages touffues, cent-cinquante ans d'histoire martiniquaise et plus précisément l'histoire de Texaco, quartier bidonvillesque de Fort-de-France fondé par des Noirs pauvres et menacé de démolition par les urbanistes. Un roman-épopée, brassant «le presque-vrai, et le parfois vrai, et le vrai à moitié», roman polyphonique où alternent les voix de deux narrateurs principaux, voix des humbles, d'un peuple opprimé, roman puissant et généreux écrit dans une langue elle-même généreuse, débordante et fleurie, mâtinée de créole — et de chamoisien aussi, mais dans quelles proportions ?

«...de l'aléliron s'élevaient des rires de femmes en chaleur, des plaisirs de clarinettes et des émois cuivre, des hélées, des agonies de bouteilles, une bacchanale gîtée sous des persiennes mal closes. Des ombres à chapeaux (ou sans chapeaux) montaient-viraient-descendre avec l'air de battre un bon côté de la vie.»

C'est ainsi tout du long. Ils parlent vraiment comme ça là-bas ? Peut-être. Mais pour ma part, cette langue-cheval sauvage avec ses ruades et ses pétarades, qui a séduit tant de monde, à commencer par les jurés du prix Goncourt, et qui m'émoustille moi aussi par moments, me paraît à d'autres moments fabriquée, pléthorique, incontrôlée. Sans doute me fallait-il cent pages au moins pour entrer dans le livre ? Je me suis arrêté avant. J'ai eu tort sans doute. Il se pourrait fort bien que Texaco soit un grand livre ; mettons que l'air des tropiques est trop brûlant, trop épicé pour moi.

Marché aux esclaves en Martinique. |

Éric Chevillard est davantage dans mes cordes. Je goûte fort sa page du Monde des livres, qui console de celles qui l'entourent, et le trouve excellent dans les formes brèves : ce déconneur iconoclaste y fait mouche plus souvent qu'à son tour, avec un art de la dérision non seulement drôle, mais plus profond qu'il n'en a l'air. Ses romans, eux, m'ont souvent laissé un peu perplexe, et j'entame avec un rien d'appréhension celui qui passe pour le plus achevé de tous : Le vaillant petit tailleur (2003, Minuit).

Achevé, hum... Chevillard entreprend de raconter à sa façon, bien meilleure selon lui que celle des frères Grimm, le célèbre conte. Mais pas moyen, il ne cesse de digresser, détricoter, mettre en pièces le conte et toutes les règles narratives avec lui, dans une dérive perpétuelle, un foutage de gueule tous azimuts.

Je connais de très estimables lecteurs qui ne peuvent pas saquer Chevillard, qui le trouvent nul. Ils ont raison dans un sens : on peut juger ce roman-là totalement vide et vain ; on peut aussi, et c'est plutôt de ce côté-là que je me range, voir dans cette incroyable machinerie un tour de force mallarméen — faire quelque chose avec rien —, on peut penser à Sterne, à Cervantès, au Paludes gidien, être épaté par cette invention, ce jaillissement perpétuels. Ou tout au moins se marrer devant des pages du genre :

«Suit un long développement dilatoire qui met le lecteur à la torture, il veut savoir, il attendra, il lira tout ce qu'on lui donnera à lire dans cette antichambre pourvu qu'à la fin il sache, plus rien ne l'intéresse que la solution de cette énigme.

— J'attends un enfant, lui dit sa compagne.

— Bonne nuit à toi aussi, répond le lecteur sans lever les yeux de mon livre.

— Le médecin pense qu'il a deux têtes, reprend-elle.

— Comme tu voudras, ma chérie.

Tout en lui est tendu vers ce dénouement, ses nerfs rompent un à un, son cœur lâche, il ne verra même pas l'auteur affligé, confus, repentant, tirer discrètement de sa poche son mouchoir pour essuyer ses larmes et tordre son nez morveux.»

L'opinion de Chevillard sur le conte populaire, «sa pauvreté d'imagination et de pensée, sa radicale bêtise» ? On n'est guère obligé de la partager. Et d'abord, le pense-t-il vraiment ? Qui sait ce que pense Chevillard ?

Le vaillant tout petit tailleur... |

Retour au théâtre, contemporain cette fois.

La pièce de David Lescot vue à Pont-à-Mousson cet été m'ayant donné envie de mieux le connaître, j'ai l'embarras du choix : Actes Sud-Papiers lui consacre six recueils, parmi lesquels je choisis Les jeunes, suivi de On refait tout et de Réfection.

Je ne suis pas déçu : ça déménage ! Qu'il décrive l'épopée foireuse de deux groupes de rock pré-ados (trois mecs, trois meufs) happés par le succès bien que totalement nuls, ou le scandale déchaîné par un but litigieux au foot, ou la foire d'empoigne d'un repas à la cantine en collège, Lescot tape dur et fait mouche. Metteur en scène, comédien et musicien lui-même, il connaît admirablement la musique et sait déchaîner les rires à force d'observations justes (comportements et discours), son arme préférée étant le ressassement grotesque et l'incohérence dérisoire. Exemple, cette interview d'un parent des baby-rockers :

«Alors nous en tant que parents c'est vrai qu'on est un peu déboussolés bon c'est vrai on est très contents de ce qui leur arrive on parle d'eux partout on nous pose beaucoup de questions on est très inquiets très très inquiets on se demande si on n'a pas mis le doigt dans un engrenage destructeur ça nous flatte énormément on est très très fiers on est bien conscients que tout ça c'est de la poussière c'est pas solide ils ont l'air tellement heureux c'est quand même extraordinaire de vivre ça ils s'en souviendront toute leur vie on se sent très coupables très très coupables de les avoir laissés s'embarquer là-dedans de toute façon ils sont très bien suivis c'est un peu n'importe quoi c'est une aventure magnifique pour eux nous on fait très attention s'il y avait le moindre risque on s'en apercevrait c'est vrai qu'on a complètement démissionné.»

Les jeunes, Paris, Les Abbesses, 2012. |

Bon, assez déconné. Une tranche de grande poésie s'impose.

Je célèbre la voix mêlée de couleur grise

Qui hésite aux lointains du chant qui s'est perdu...

En hypokhâgne, au printemps de 66, notre camarade Blanchard nous faisait découvrir un poète encore jeune et peu connu : Yves Bonnefoy. La voix en question, «de cristal et de brume», était celle de feu Kathleen Ferrier. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier, et de mon émerveillement. Mais je ne me rappelle plus quand j'ai lu les autres poèmes du grand homme, ni l'effet qu'ils ont eu alors sur moi. J'ai admiré, sûrement, tout en me sentant plus proche d'un Jaccottet par exemple. Et j'ai laissé passer des décennies avant d'y revenir.

Un volume de Poésie/Gallimard contient les quatre premiers recueils : Du mouvement et de l'immobilité de Douve, Hier régnant désert, Pierre écrite et Dans le leurre du seuil : l'essentiel, en 300 pages.

Au lieu de butiner au hasard, il faudrait tout relire, méditer, ruminer. Un poème par jour pendant un an. Quelques pages me sont nécessaires pour me remettre dans le bain. Douve me reste à peu près fermé. Lueurs du côté de Pierre écrite. Quelques poèmes soudain me parlent — ceux surtout qui évoquent le dénuement, la recherche vaine, la révélation entrevue, dans une espèce d'oscillation, d'hésitation que rend si bien cette versification classique et en même temps gauchie parfois, brisée, ce mélange de boiterie et d'ampleur souveraine.

Vois, déjà tous chemins que tu suivais se ferment,

Il ne t'est plus donné même ce répit

D'aller même perdu. Terre qui se dérobe

Est le bruit de tes pas qui ne progressent plus.

Pourquoi as-tu laissé les ronces recouvrir

Un haut silence où tu étais venu ?

Le feu veille désert au jardin de mémoire

Et toi, ombre dans l'ombre, où es-tu, qui es-tu ?

Je sais maintenant que dans ce volume-là des trésors m'attendent patiemment.

Trésors (suite). La revue Jeune cinéma chère à mon cœur fut créée en 1964. Son fondateur, Jean Delmas, exposait alors ainsi les ambitions du nouveau-né :

Si vous aimez vous gargariser d'un jargon pseudo-savant

ne lisez pas Jeune cinéma

Si vous préférez les valeurs établies aux expériences risquées

ne lisez pas Jeune cinéma

Si vous tenez à être dans le vent plutôt qu'à être dans le vrai

ne lisez pas Jeune cinéma

Si vous préférez le respect pieux à la polémique

ne lisez pas Jeune cinéma

Un demi-siècle plus tard, mission accomplie : la revue a tenu le cap. Si Jeune cinéma m'est précieux, c'est pour son indépendance d'esprit, sa curiosité inlassable, la qualité de l'écriture (à la fois claire et subtile), et aussi pour sa tendresse à l'égard des œuvres oubliées ou ignorées. Ce que j'essaie de faire ici, sur ma petite échelle, pour les livres, l'équipe de Jeune cinéma le réalise en grand. Le numéro d'anniversaire, à ce titre, se montre exemplaire : chacun des collaborateurs de la revue (une trentaine) présente le film qu'il voudrait tirer de l'oubli. La liste de ces bijoux cachés est d'une diversité réjouissante...

Parallèlement, Jeune cinéma ouvre un site, www.jeunecinema.fr, pour mieux coller encore à l'actualité, qu'on se le lise !

Loué soit le directeur de publication de JC, Lucien Logette, qui non content de voir tous les films, a lu (presque) tous les livres, et partage si généreusement sa passion.

Tout irait pour le mieux si la lecture de Jeune cinéma n'était pas si douloureuse à la longue : tant de beaux films à voir, anciens ou nouveaux ! Il faudrait s'en offrir un par jour, en alternant cinoches et DVDs...

Nous en sommes loin, Carole et moi. Mais ne nous plaignons pas : nos trois films ce mois-ci furent autant de bonheurs.

Santa Fé, de l'Autrichien Axel Corti (1985), nous emmène en 1941 à New York où les émigrés juifs d'Autriche et d'Allemagne s'efforcent d'oublier le cauchemar qu'ils ont fui et de se construire une nouvelle vie — en vain dans les deux cas. Ce deuxième volet de la trilogie est à la hauteur des deux autres, c'est tout dire. La pathologie de l'exilé est analysée subtilement, la direction d'acteurs d'une justesse parfaite et le noir et blanc somptueusement gris.

Terre promise ? |

Tomboy, opus 2 de Céline Sciamma (2011), portait d'une fillette qui se fait passer pour un garçon, a récemment fait hurler quelques crétins — ce qui est bon signe. Voilà, en effet, une petite merveille. La jeune réalisatrice réalise ici le même tour de force que dans Naissance des pieuvres : installer le spontané de la vie (ses très jeunes héroïnes sont stupéfiantes de naturel) dans une vision cadrée, stylisée, maîtrisée — ce qui manque selon moi aux films d'un Kechiche, par exemple, qui ont tendance à l'incontinence...

Jeanne Disson, Zoé Héran |

L'institutrice, de l'Israélien Nadav Lapid (2014), nous a plus que séduits : troublés, par l'étrangeté du sujet — une institutrice, fascinée par petit garçon qui écrit des poèmes géniaux, s'efforce de le protéger contre un environnement destructeur et finit par provoquer un désastre. Ce qui est rare et dérangeant dans ce film, c'est aussi que les deux personnages principaux, si attachants soient-ils, ont des côtés antipathiques. Quant à la société israélienne, qu'on aimerait tant aimer, elle y est décrite avec une brièveté cruelle qui fait froid dans le dos. (cf. JOURNAL INFIME, «Le crime de Georges Mandel»).

Sarit Larry, Avi Shnaidman |

Pendant que je naviguais entre Balzac et Chevillard, une foule de Français s'est plongée avec délectation dans le best-seller d'un certain Zemmour — un type qui se répand beaucoup, paraît-il, sur les écrans. Est-il besoin de le lire ? Le contenu du bouquin est étalé, disséqué, glosé partout dans les gazettes, avec sévérité souvent, et pas mal de complaisance dans la réprobation parfois. La nausée de la satiété s'ajoute à celle que provoque le contenu. Car la profession de foi pétainiste de Zemmour nous rappelle que la France de Vichy — la France peureuse, haineuse, pleurnicheuse — ne meurt jamais ; tout au plus se planque-t-elle un peu plus à certaines époques pudiques.

D'après un sondage, 62% de nos compatriotes désapprouveraient les écrits de l'imprécateur ; oui, mais les 38% restants font un boucan de tous les diables. La France profonde, comme on dit, a ce pot de chambre pour porte-voix. Il me fait honte. Elle me fait pitié.

Le roi des cons... |

En décembre, on lira quoi ? Balzac toujours, Boulanger, Grahame, Kerangal, Connolly, Vincent (Guillaume) et Rolin (Jean), quelques autres peut-être. Il y en aura, comme d'hab', pour presque tous les goûts.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser : on n'a pas le temps de faire les deux.

Les hommes sont conservateurs de ce qu'ils possèdent et communistes du bien d'autrui.

Revenu national : richesse virtuelle de tous qui représente la somme des misères réelles de chacun.