Exhumons, exhumons gaiement !

BRÈVES

N°132 Septembre 2014

Tous les ans à même époque, un tsunami éditorial déverse sur le pays des tonnes de nouveautés toutes fraîches, et pendant ce temps que fait-on sur volkovitch.com ? On se vautre dans la vieillerie !

Voici d'abord le début d'un périple qui va durer toute l'année avec pour guide le très précieux livre d'Éric Dussert, Une forêt cachée, 156 portraits d'écrivains oubliés. Dans ce vaste cimetière d'écrivains doublement morts, nous allons en exhumer douze, un par mois.

Dussert suivant la chronologie et nous-mêmes suivant Dussert, sautons Bernard de Bluet d'Arbères, le chevalier de Mouhy ou Étienne de Jouy pour nous arrêter à Joseph Méry (1797-1866). Que ceux qui le connaissent au moins de nom lèvent la main. Sa vie fut un roman : grand voyageur, grand séducteur, écrivain prolifique et touche-à-tout, il fut l'ami des Hugo, des Nerval, des Dumas qui admiraient sa verve inépuisable, écrite et orale. Ils avaient meilleur goût que la postérité. Son recueil Nouvelles nouvelles, réédité en fac-similé par BiblioLife, est un régal.

Sont-ce des nouvelles ? Les histoires chez Méry penchent souvent vers la chronique ou l'essai historique, la part de fiction est indécelable, mais quelle importance ? Cet homme a l'art de faire monter en neige les événements les plus infimes, naître en douce le fantastique de la réalité la plus triviale, et il pourrait nous faire éclater de rire en racontant un enterrement. Le causeur étincelant qu'il fut a sans doute fait du tort à l'écrivain : on pourrait le croire brillamment superficiel, alors que le badinage de cet impertinent compulsif peut virer d'un coup à la férocité la plus nécessaire. Méry est un combattant-né, un bretteur pour la bonne cause, ennemi des puissants et des prétentieux, que ses voyages ont rendu lucide et tolérant au lieu d'alimenter sa morgue d'occidental. Dans «Une chinoiserie», par exemple, récit de la confrontation entre des Chinois subtils et un lord anglais aussi arrogant que stupide, l'ironie dévastatrice de l'auteur atteint des sommets d'anthologie.

Méry n'épargne pas non plus ses compatriotes. Dans «Un voyage en promenade», visite au bagne de Toulon qui donne froid dans le dos, on trouve cette remarque d'une troublante actualité :

«En France, nous ne faisons depuis longtemps qu'inventer des théories et des mots ; nous parlons humanité, religion, justice, morale, civilisation, mieux qu'on n'en a parlé avant nous ; nous savons tout ce qu'il faut faire pour rendre le monde meilleur, mais nous ne faisons rien.»

Mort, Joseph Méry ? Non, vivant, remuant, pétillant.

Exhumons, exhumons gaiement ! |

On ne change pas d'époque avec le démarrage d'une autre série annuelle : nous allons parcourir au galop la Comédie humaine de Balzac, que je n'ai pas lue en entier, ni abordée depuis longtemps.

D'abord, deux comédies.

Dans Le bal de Sceaux, œuvre de jeunesse, une jeune fille noble, aussi séduisante d'esprit que de corps mais enfant gâtée, repousse avec dédain ses prétendants. Elle va s'en mordre les doigts. Le bel inconnu dont elle s'amourache s'avérant être pauvre, elle le refuse. L'œuvre est d'une réjouissante cruauté : la pimbêche finit par épouser son très vieil oncle, et retrouve alors son prétendant, toujours aussi beau, devenu par miracle noble et riche.

Contrairement à ce récit court et cinglant, Un début dans la vie, roman de la maturité, s'attarde davantage, comme on s'y attend de la part de Balzac et de son besoin de tout décrire, lieux et gens, avec la dernière minutie. Toute l'histoire se déroule à l'allure de la patache lente et lourde qui pendant des pages et des pages mène les personnages de Paris à L'Isle-Adam. Il y a là un comte incognito qui s'en va confondre son intendant malhonnête, deux jeunes plaisantins et un jeune homme naïf. L'histoire est décousue, embrouillée, pleine de fric, de frime, de mensonges, c'est du Balzac traditionnel, puissant, massif, un peu vulgaire, autant dire qu'on ne s'ennuie pas une seconde, d'autant que notre pachyderme sait esquisser à l'occasion des entrechats délicats. Mais le plus excitant dans l'histoire, paradoxalement, c'est peut-être son héros, le jeune homme naïf — un anti-héros, pas du tout sympathique, à l'image de la pimbêche de Sceaux, mais sans relief, contrairement à elle : un gaffeur calamiteux, un faible, un nul, plutôt proche de certains héros de Flaubert... Gonflé, le gros !

Honoré tout jeune. |

Autre classique, Frédéric Dard. Qu'on ne voie aucune provoc dans la phrase antérieure — ou juste un peu. Je me souviens d'une page du Monde, je crois, où une brochette d'auteurs honorables couvraient d'éloges le papa du commissaire San Antonio, comparé par certains à Rabelais, pas moins.

Des San-A, j'en ai déjà lu, comme tout le monde, mais pas ces derniers temps. Voyons voir comment la chose a vieilli — et moi donc.

Ça s'appelle Fais pas dans le porno. Une sombre histoire de pédophiles assassins, mais nous ne sommes pas venus suivre le commissaire San-A dans ses enquêtes, ni même nous éjouir la quéquette : question porno, c'est plus gaillard et gaulois que bandant, ce qu'on attend c'est les éjaculations verbales de Dard le bien nommé, genre «Je ronge le frein de mon mal en patience» ou «J'enrage, je désespoire, j'ovieillessennemie». Il est vrai que langagièrement parlant ça gicle et pète de partout, que ça feu-d'artifisse à jet continu, et qu'on trouve même ici, qui l'eût cru ? — oyez, futurs thésards ! — l'ébauche d'une réflexion métaphysique :

«La pensée, à part mourir, tu ne peux rien faire pour la stopper. Et encore, je me demande si la clamsance est vraiment radicale. Moi, j'ai la moulinette farceuse qui, impitoyablement, fonctionne. Y a des moments, je la sens tellement partie à fond de ballon que je la pressens éternelle ; en partance pour toujours, avec ou sans ma carcasse sanieuse.

Ma pensée ne me quitte jamais. Que je dorme ou que je baise, elle poursuit sa ronde cosmique. Par moments, elle devient un peu usante, alors je biche un book pour que celle des autres fasse un brin d'intérim.»

On dira qu'aux feux de Bengale sa prose mêle une tapée de pétards humides, et que ce commissaire macho et content de lui, psychologiquement rudimentaire, personnage aussi falot que phallo, apparaît bien moins attachant que l'homme qui, tel Cyrano derrière Christian, se tient dans son dos et parle à sa place. J'en conviens. Mais ceci dit (belle abbesse), je comprends aussi pourquoi Dard est encensé de façon si insensée : ne risque-t-on pas, si l'on s'avoue un tantinet déçu, de passer pour un vieux pisse-froid ?

Bérurier en majesté. |

Nouvel embarras : que dire de Marcel Cohen ?

Lu ces derniers temps trois livres de ce nième Cohen, né en 1937, pour tenter de savoir ce que j'en pense, trouver le mode d'emploi.

À des années-lumière d'abord, chez Fario, tout petit livre, textes brefs, faits rapportés, citations commentées, esquissant un portrait de notre monde contemporain à coups d'exemples, avec une préférence pour le détail qui tue. Sa conviction, bien étayée : le national-socialisme n'est pas une «essence originale», mais «une glace déformante qui nous renvoie, grossis, les traits mêmes de notre culture.» Il rapporte là les propos de Benjamin Fondane, rédigés en 1939, avant qu'il meure gazé à Auschwitz. Suit un parallèle terrible et juste sur les rapports entre l'idéologie nazie et le monde de l'entreprise actuelle, que suit une interrogation douloureuse sur le pouvoir de la lecture et de l'écriture face au monstre — pauvres petiotes.

Voilà un livre de salubrité publique, assurément, et qui donne envie de mieux connaître son auteur. L'homme qui avait peur des livres (Arfuyen), récit d'apprentissage et profession de foi (une foi pleine de doutes et de scrupules), fournit une bonne introduction, enrichie d'un substantiel entretien avec l'auteur. Le tout un peu bref cependant. Et puis j'ai un peu de mal à suivre sa pensée concise, trop fine, trop déliée pour mon esprit ; le fil parfois me glisse entre les doigts.

Impression qui se confirme dans un ouvrage plus étoffé, réunissant dans un volume, chez Gallimard, trois recueils de textes plus brefs encore : Le grand paon-de-nuit, Murs et Métro. Choses vues ou vécues ou imaginées, on ne sait, réflexions... Me revoilà parfois bien désorienté, où va-t-il, où veut-il en venir ? Mais qu'importe : me sentir débile ne me démoralise plus, je m'y suis fait. J'apprécie au plus haut point cette façon inimitable qu'à «l'homme» (c'est ainsi qu'il se désigne souvent, par pudeur, évitant le je) de se saisir d'un événement infime pour en tirer des développements vertigineux. Lucidité, subtilité extrêmes. Souvent, ces fragments lapidaires pleins à craquer me comblent, comme celui-ci, qui me va droit au cœur, où je me retrouve totalement :

«Qu'il voyage ou marche dans la campagne, qu'il soit tenu de renoncer à visiter un monument, à atteindre un point de vue, ou un arbre isolé sur l'horizon, il n'était jamais parvenu à se débarrasser de l'impression que c'est très précisément là, au delà de la limite qu'il venait de se fixer pour le retour, que quelque chose, peut-être, l'attendait. Pressé par l'heure, ou ses amis qui venaient de rebrousser chemin, il lui arrivait encore d'escalader seul, en toute hâte, un petit tertre, ou de pousser jusqu'au coude de la route, pour contempler l'ultime lambeau de paysage.

Il se demandait si, loin de s'atténuer, cette fébrilité et cet espoir insensé ne s'étaient pas avivés avec l'âge.»

On veut de l'actualité ? Nous arrivons en France aujourd'hui, dans un monde parallèle au nôtre et que connaissons mal : celui des immigrés sans papiers. Le héros est venu d'Afrique il y a dix ans, a vécu depuis au jour le jour dans l'angoisse permanente et se fait arrêter au début du livre. Le narrateur, un Blanc, s'est attaché à lui, a tenté de l'aider tant bien que mal, en vain. Le sans-papiers sera expulsé.

Ce roman — c'est écrit dessus — paraît documenté avec une précision telle que la différence entre fiction et réalité, ici, est Indétectable — pour reprendre son titre. L'auteur, Jean-Noël Pancrazi, connu pour quelques autres beaux romans où revit son enfance algérienne, livre sans doute ici une expérience largement personnelle. Le désert glacé que son héros traverse est réchauffé pour nous par la chaleur du regard, et éclairé par la subtilité de l'analyse. Exemple ce passage, où le héros essaie d'apprendre à écrire :

«...il me regardait après avoir emmêlé les voyelles sur les lignes qui bougeaient comme des vagues, avec un mélange de gêne, de gratitude, de peur de ne pas être à la hauteur, d'impatience, de désir d'en finir, de volonté de ne pas l'emporter sur ses camarades de foyer ni paraître renier envers eux sa propre langue ; de rage accablée, alors qu'il ne parvenait pas à la fin du mot «maison», contre une France qu'il n'arrivait pas à écrire, à comprendre, à épouser totalement.»

Cette histoire toute poisseuse de tristesse, Pancrazi la raconte de façon saisissante, pratiquement sans chronologie — puisque le héros tourne en rond dans sa misère sans issue, sans avancer, sans reculer non plus, avec une désolation obstinée —, alignant de très longues phrases qui semblent pousser un poids très lourd, mais en même temps, par moments, parviennent au bord du chant.

Résistance, mode d'emploi. |

Un monde meilleur, moins cruel... On n'a jamais cessé d'en rêver. Certains ont même carrément imaginé, tant qu'à faire, des mondes parfaits. Ils sont présents, tous ces fous, dans le Dictionnaire des utopies publié chez Larousse en 2002, que le tirage au sort mensuel extrait enfin des fonds de ma bibliothèque. Sous la direction de trois historiens, Michèle Riot-Sarcey, Thomas Bouchet et Antoine Picon, 70 auteurs ont pondu 250 pages très denses, où défilent non seulement les stars du lointain passé : Platon, Thomas More, Bacon et Campanella, mais aussi deux grandes figures de la Révolution française (les admirables Condorcet et Babeuf, que la Terreur s'empressa de raccourcir), les rêveurs du XIXe siècle français (Saint-Simon, Cabet, l'ahurissant Fourier) et plus près de nous encore, les Situationnistes. Mai 68 a son entrée lui aussi.

L'intérêt supplémentaire de l'entreprise, c'est sa large ouverture aux mouvements artistiques et en particulier littéraires : normal, dira-t-on, puisque la plupart des livres véhiculant ces pensées utopiques sont bien plus que de secs exposés d'idées. Voici donc Sade, Bernardin de Saint-Pierre (il paraît que son Paul et Virginie vaut le détour, qui l'eût cru ?), Novalis, William Morris, Dada, les Surréalistes, la science-fiction... Sans parler des trois grandes contre-utopies, à savoir ces romans où le monde futur n'est pas un paradis, mais un enfer : Le meilleur des mondes de Huxley, 1984 d'Orwell, archi-célèbres, mais aussi, placé sur le même plan, le méconnu Nous autres de Zamiatine.

L'entrée cinéma donne envie de revoir L'an 01 de Gébé, pour humer à nouveau l'air de 68... Côté architecture, passionnant article sur les constructions en verre en rapport avec l'utopie.

L'ensemble, très fouillé tout en restant lisible, s'avère hautement nourrissant. Voilà un ouvrage de référence, merci au hasard et à la main de Carole.

L'avenir, forcément radieux... |

Pour ce qui est d'explorer des mondes imaginaires, Henri Michaux n'a pas chômé. Curieux de le voir à l'œuvre au pays des rêves, et venant de m'offrir son volume III en Pléiade, je me lance tout naturellement dans Façons d'endormi, façons d'éveillé.

Eh bien il est mal à l'aise à Slumberland, l'audacieux explorateur de la Grande Garabagne et des gouffres qu'ouvrent en nous les drogues. Ses rêves, il en parle comme à contrecœur. D'une part, cette forêt-là n'a plus rien de vierge ; on sent Michaux gêné par ses devanciers, par l'ombre écrasante de Freud surtout ; le rêve désormais, «gardé par des techniciens, ne tolère plus l'innocence, qui lui allait si bien». D'autre part, il juge que ses propres rêves sont d'une grande pauvreté. Pourtant ceux qu'il relate sont superbes, et il les commente superbement.

S'il s'est décidé à écrire ce livre, en fait, c'est moins pour les façons d'endormi que pour les façons d'éveillé. Son truc à lui, c'est le rêve diurne, qu'il pratique intensivement. Un sport que pour ma part je goûte médiocrement : l'important pour moi dans le rêve, c'est l'inconscient, la surprise, l'irruption de l'autre caché en moi, si différent de moi, et qui dans un sens est plus moi que moi... Je saute la dernière partie sur les «rêves vigiles».

J'ai tort. Je me repens. Il faudra que j'y revienne. Michaux, il faut toujours y revenir. Et accepter la déception. Elle fait partie du voyage, s'agissant d'un homme dont la grandeur est de ne pas frimer, de ne rien cacher, de ne pas montrer toujours son bon profil.

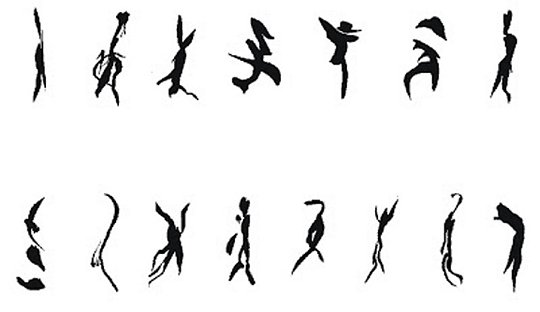

Michaux, encre de Chine. |

Dans la même Pléiade, Poteaux d'angle, lu à sa sortie il y a plus de trente ans. Comment qualifier ça ? Mettons recueil d'aphorismes, de brefs conseils — jamais plus d'une page, parfois une ligne — donnés par Michaux à quelqu'un qu'il tutoie, dont on devine que c'est lui-même. Michaux dans le rôle du pédagogue, du donneur de leçons ? Quand on le connaît un peu, on s'étonne, mais lire nous rassure : l'auteur ne prend pas la pose, on sent trop qu'il a peu d'estime pour lui-même. Il maintient ici à son égard l'exigence inquiète qui fait paradoxalement sa force. Il aurait pu choisir pour sous-titre : Du bon usage de tes faiblesses et de tes échecs.

«Garde intacte ta faiblesse. Ne cherche pas à acquérir des forces, de celles surtout qui ne sont pas pour toi, qui ne te sont pas destinées, dont la nature te préservait, te préparant à autre chose.»

Michaux n'a pas beaucoup d'estime non plus pour ses semblables. On sent bien que sans être tout à fait misanthrope, il se méfie des autres. Les choses, elles, lui sont plus douces et amicales :

«Les arbres frissonnent plus finement, plus amplement, plus souplement, plus gracieusement, plus infiniment qu'homme ou femme sur cette terre et soulagent davantage.»

Je ne comprends pas toujours, loin de là. Certains articles me glissent dessus, j'ai encore des progrès à faire. D'autres me touchent en plein cœur, comme jadis. Cette remarque sur le style, par exemple, défini comme le «signe (mauvais) de la distance inchangée (mais qui eût pu, eût dû changer), la distance où à tort il demeure et se maintient vis-à-vis de son être et des choses et des personnes. (...) En somme, une infirmité. // Tâche d'en sortir. Va suffisamment loin en toi pour que ton style ne puisse plus suivre.»

Et ceci, que je sens tellement juste — hélas ou tant mieux ?

«Il te reste beaucoup à faire, énormément, presque tout. La mort cueillera un fruit encore vert.»

Je ne sais pas si la très jeune Karen Russell trouve l'inspiration la nuit ou le jour, mais dans son recueil de nouvelles paru cette année en français, Foyer Sainte-Lucie pour jeunes filles élevées par les loups (Albin Michel), on croit rêver ! Ça délire allègrement ! Une colo pour dormeurs perturbés accueille un rêveur prémonitoire ; deux garçons passent leurs nuits à chercher leur petite sœur morte noyée pour parler à son fantôme ; des louves-garouses prépubères sont rééduquées tant bien que mal par des bonnes sœurs. Nous sommes dans le passage difficile entre enfance et adolescence. Le monde ? Sordide et merveilleux. La vie ? Une balançoire, entre extase et torture.

Pour le lecteur, c'est l'extase ! Aux délices d'un imaginaire débridé, capable d'enchanter la réalité la plus banale, s'ajoutent les sortilèges d'une écriture scintillante, bourrée d'images et de fusées verbales. Il faudrait savourer chaque phrase. Exemple :

«Est-ce que tu te sens comme dans une toile d'araignée quand des hommes te regardent ? (...) Quelque chose de collant et d'invisible ?» «Un autre dessin montre le plafond d'une grotte. On dirait un firmament tournoyant, dalmatienné de points jaunes...»

Je n'ai pas vu la traduction de Valérie Malfoy, mais je l'imagine, elle aussi, sur la balançoire entre extase et torture ! L'anglais de Karen Russell avec ses fulgurances est sûrement l'une des plus difficiles à rendre en français.

L'héroïne avec Papa et Maman. |

Fantasmagoriste, Cocteau l'était aussi à l'occasion. Dans Les parents terribles, pièce créée en 1938 et portée à l'écran telle quelle dix ans plus tard, il délaisse l'onirisme d'Orphée pour... le théâtre de boulevard ! Ou plutôt, il part d'une intrigue de vaudeville — un père et son fils ont une liaison avec la même femme, sans le savoir — pour la tirer sournoisement vers la tragédie. Ce tiraillement rend l'œuvre très efficace, avec son huis-clos étouffant et malsain, son personnage de mère abusive et tyranniquement malade, Jean Marais jeune premier délicieusement désuet et Gabrielle Dorziat parfaite en tireuse de ficelles. Le film est à son image : un peu ridé, plein de charme encore.

Cocteau, touche-à-tout. |

Parmi les tout premiers films «d'art et d'essai» (comme on disait jadis) que j'ai vus, à l'âge de seize ans, il y eut Le cheikh blanc et I vitelloni, œuvres de jeunesse de Fellini. Cinquante ans plus tard, je retrouve le second. C'est Fellini avant Fellini, si l'on veut, mais je reste charmé par cette histoire douce-amère de jeunes flemmards qui traînent leur ennui et leurs petites combines foireuses dans une ville de province grisâtre. Les scènes de fête et de foule, en particulier, baroques et tourbillonnantes, portent déjà la griffe du maître. Quant à Nino Rota, il est déjà pleinement lui-même, au point qu'on dirait parfois que les images sont là pour illustrer sa musique.

Alberto Sordi, l'un des «grands veaux». |

Il faudrait tous les revoir, les films du grand Federico, et surtout ceux qu'on avait moins aimés à leur sortie, comme Juliette des esprits. En attendant, voici un film non moins onirique : Valérie au pays des merveilles, du tchèque Jaromil Jires (1970). Différence : la femme dont nous partageons les fantasmes n'est pas une adulte, mais une jeune adolescente qui découvre la sexualité. Les amateurs de porno se rinceront un peu l'œil, les amateurs de cinéma déjanté bien plus : ce film peu connu en France, que les surréalistes auraient adoré, déroule une suite de scènes plus étranges et folles les unes que les autres, avec saltimbanques, prêtres libidineux, monstres masqués, vampires, processions, exécutions, bijoux magiques. Rien compris à l'histoire, aucune importance. Cette rareté flamboyante est disponible en DVD.

Tiens, parlant de films dingues, bien envie d'aller voir si Goto, l'île d'amour de Valerian Borowczyk, datant de la même époque cinématographique bénie, a conservé son pouvoir magique...

Protecteur ou prédateur ? |

Dingue, Les combattants, qui vient de sortir, l'est aussi à sa façon. L'héroïne (Adèle Haenel), une fille hyper brutale, qui veut entrer dans les paras, est méchamment chtarbée, mais au fil de l'histoire on en vient à comprendre ses raisons. La réussite de ce film, malgré quelques faiblesses de scénario négligeables, c'est d'abord qu'il montre sans juger ; sa description du monde militaire, par exemple, est sans concession mais sans caricature, et que son scénario à la fois efficace et fin tient bien le cap entre le réalisme d'une histoire très incarnée dans l'époque et le fantastique, lequel ne cesse d'effleurer, entre divertissement marrant et réflexion angoissée, entre noirceur de l'avenir et beauté lumineuse de certains instants, et l'on a bien vite pour la walkyrie en herbe — qui s'humanise bientôt — les yeux du jeune type fasciné par elle qui va l'accompagner, l'apprivoiser, et même l'embrasser sans se faire envoyer à l'hôpital.

Elle se contentera de crever l'écran.

Peut-on émettre un regret sans doute injuste ? Ce premier film de Thomas Cailley, magistral sur tous les plans, est filmé de façon somme toute classique. Peut-on encore faire des films un peu audacieux dans la forme ? Où sont les Godard d'aujourd'hui ?

Adèle Haenel, Kévin Azaïs |

Pierre Vassiliu est mort. Qui c'est celui-là ? diront les jeunes générations. L'homme avait disparu des radars, en effet, et si l'on a longtemps fredonné son tube homonyme des années 70, adapté par lui-même (savoureusement) d'une chanson brésilienne, on a tendance à oublier le nom du chanteur.

Mais Vassiliu, pour moi comme pour d'autres vieux, est lié d'abord à un passé plus profond, quasi légendaire. Pendant l'été 63, le Teppaz de mes amis Gombec a passé en boucle les refrains coquins du moustachu.

C'était la femme du sergent

qui pour gagner beaucoup d'argent

levait la jambe à tour de bras

quand son mari n'était pas là...

ou bien

Connaissez-vous ma cousine

celle qu'a les yeux en trou de pipe...

Oh, ce n'était pas du Saint-John Perse ou du Claudel, le tout manquait sans doute un peu d'élévation, mais on se poilait comme des bêtes, n'est-ce pas feu Jean-René Gombec, n'est-ce pas feu Pierre Strobel que je revois dans la cour du lycée, hilare, chantant avec nous en chœur l'histoire d'un pauv'gars qui s'appelait Armand, qu'avait pas d'papa, qu'avait pas d'maman :

Un jour, pendant la tétée

trouvant la nounou un peu plate

il lui souffla dans les nénés

jusqu'à ce que la nounou éclate !

Le temps, décidément, ennoblit tout.

Bye-bye et merci, m'sieur Vassiliu. Et toi, Internet de mes fesses, bénis sois-tu, qui me permets de réentendre après tant d'années ces bijoux disparus. On a les petites madeleines qu'on peut. (La petite Madeleine, lui, Vassiliu, l'aurait fourrée vite fait...)

Et la petite Marianne ? Elle va bien, merci. Elle entame son deuxième petit tour de Valls bien serrée dans les bras musclés du MEDEF. Ils échangent des mots tendres, il lui mordille le cou (quelles belles canines !), elle se frotte contre sa trique énorme. Tu l'auras dans le cul tout-à-l'heure, petite.

Je suis vulgaire ? Regrets, l'obscénité se trouve en face, dans ce triomphe indécent de M. Fric, grand baiseur, prédateur cruel, et devant la petite pute qui le lèche devant nous sans plus se cacher, toute honte bue.

Le jour du remaniement ministériel, comme j'étais loin de tout ça ! Je faisais retraite à l'abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson. C'est là que les dévots du théâtre se réunissent tous les ans pour la Mousson d'été : des ateliers d'écriture théâtrale le matin, et des représentations tout le restant de la journée, à jet continu. Resté deux jours seulement, j'ai assisté à trois pièces épatantes, mises en valeur par d'excellentes mises en scène et de très bons comédiens : Le plus près possible de David Lescot, La revanche de Michele Santeramo, traduit de l'italien (fort bien) par Federica Martucci, et Décalage vers le rouge de Yànnis Mavritsàkis, que je viens de traduire. Je me demandais comment monter une pièce aussi étrange ; Véronique Bellegarde a relevé le défi de superbe façon, si bien que la pièce paraît presque couler de source — sans rien perdre de ses mystères et de sa sourde violence.

Quel veinard je suis ! Comme à Die, à Lagrasse ou à Lyon ces derniers temps, mes traductions m'ont fait connaître au bord de la douce Moselle un lieu privilégié de plus, un îlot, un refuge où l'on aime les livres et la culture, où le sérieux de l'organisation s'allie à la gentillesse de l'accueil, où l'on rencontre un tas de gens délicieux, où l'on oublie un instant les monstres qui nous entourent.

Le 1er octobre, dans ces mêmes Brèves ? Balzac, Bouvet, Bouissoux, Huot, Gao, Karr, Guimard, Salter... Admirez l'homogénéité, la cohérence.

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il me semblerait que je commets un vol si je passais une journée sans travailler.

L'homme a besoin de ce qu'il a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il a de meilleur.

Je ne veux plus me retenir des erreurs de mes doigts, des erreurs de mes yeux. Je sais maintenant qu'elles ne sont pas que des pièges grossiers, mais de curieux chemins vers un but que rien ne peut me révéler, qu'elles. À toute erreur des sens correspondent d'étranges fleurs de la raison.