Jacques Lacarrière, chemin faisant.

BRÈVES

N°131 Août 2014

Se réjouir de passer l'été chez soi n'empêche pas de voyager par les livres, au contraire. Et une allergie viscérale à tout nationalisme n'empêche pas non plus d'aimer la France pour ses paysages d'une variété infinie.

Lorsque j'ai lu Chemin faisant de Jacques Lacarrière, en 1974, à sa sortie, l'auteur était encore inconnu et je ne me doutais pas qu'un jour nos sentiers allaient se croiser et se recroiser souvent. Quarante ans ont passé, Jacques n'est plus là, je ne marcherai jamais avec lui pour de vrai, mais je n'ai qu'à rouvrir son livre pour cheminer à son côté.

Chemin faisant (Fayard) est le récit du voyage qu'il fit à pied vers 1970 : mille kilomètres en quatre mois, seul, de l'Alsace au Languedoc. Pour le dépaysement, pas besoin de passer les frontières : notre vadrouilleur a trouvé en France des monts et des vaux perdus, des forêts profondes, des quasi-déserts, de quoi se mettre en grande vacance au point d'oublier le temps présent, «morne sablier des rendez-vous et des calendriers», tout en se plongeant dans ses profondeurs — notre homme, expert en antiquité grecque, est également incollable sur les Gaulois. Lacarrière se régale des noms de lieux, en historien mais aussi en poète. Il aime les mots, ils le lui rendent bien : la façon dont il en joue me ravit, et si parfois j'ai l'impression, lisant telle ou telle phrase, que j'aurais pu dans un bon jour l'écrire comme lui, c'est sans aucun doute que sa façon d'écrire m'a profondément marqué.

Il aime la nature sauvage qu'il décrit en expert, mais il aime aussi rencontrer ses semblables, «Car une des raisons profondes qui me poussent à marcher, c'est d'affronter l'inconnu des rencontres, de provoquer des contacts chaque jour imprévus, différents, de vivre en somme une sorte d'épreuve, passionnante et rebutante à la fois : être toujours l'étranger, jugé, admis ou refusé, selon son apparence, essayer de révéler ce que l'on est dans les quelques instants d'un dialogue sur une route, dans un café ou une cour de ferme. Au fond, être nu, réduit à ce présent intense et misérable, avancer sans passé et sans avenir, sans justement cette aura ambiguë qui vous nébulise dans les relations citadines, puisque on y est toujours celui qui a fait ça ou qui fera cela. Ainsi avance-t-on sur les routes mouillées, privé de temps, comme un bernard-l'hermite sans coquille, sans mémoire.»

Pas toujours faciles, les rencontres. La France décrite ici est bien souvent «égoïste, bornée et chauvine» — trois façons de dire la même chose. Pas toujours facile non plus, la marche solitaire. Passé les moments d'exaltation, de pur bonheur, on retombe aisément dans l'ennui et la déprime. C'est le prix à payer pour la sagesse acquise, et transmise au lecteur — car comme toujours chez Lacarrière, ce mystique sans dieu, le cheminement est initiatique.

Il a été pour moi, à sa façon insouciante, un maître. Plusieurs de ses livres, L'été grec bien sûr, mais aussi Les hommes ivres de Dieu ou Ce bel aujourd'hui, m'ont ouvert des fenêtres et même des portes. Précieuse également son œuvre de traducteur-découvreur, d'où se détache l'un des deux ou trois grands romans grecs du siècle passé : Le troisième anneau de Còstas Taktsis (Folio), scandaleusement épuisé.

Jacques Lacarrière, chemin faisant. |

Dans Une forêt cachée (La table ronde), Éric Dussert ne raconte pas ses déambulations sylvestres, mais ses explorations dans la jungle des livres. Les arbres de sa forêt sont les 156 portraits d'écrivains oubliés qu'il présenta pendant vingt ans dans l'excellent hebdo Le matricule des anges. Ces revenants défilent ici par ordre chronologique, vie et œuvre résumés en trois ou quatre pages avec une bibliographie.

Il y a là quelques noms qu'on peut connaître (Edmond About, Jean Richepin, Rémy de Gourmont, Félix Fénéon, Édouard Estaunié, Francis de Miomandre, Tristan Derême, Claude Aveline, Pierre Bost, Pascal Pia, Maurice Fombeure, Maurice Schéhadé, Loys Masson...), ce qui ne veut pas dire que leurs livres soient lus, et une fascinante majorité d'inconnus, de Bernard de Bluet d'Arbères (1566-1606) à Michel Ohl (1946-).

Voilà une initiative hautement louable — surtout aux yeux des écrivains les plus obscurs, qui espèrent échapper ainsi, grâce à une émule future de Dussert, à un trépas définitif. On s'imagine dans un siècle, bien calé entre Jean Kikine et Jean Dore : M.V., traducteur de grec, écrivit aussi une dizaine de livres... Aucun ouvrage disponible.

Il ne faut évidemment pas s'envoyer cul sec ce pavé de 600 pages, mais le déguster à petites gorgées, sur plusieurs mois. L'ensemble, on s'en doute, est d'un intérêt inégal, on aurait pu sans dommage, se dit-on, respecter le repos éternel de certains lampistes, mais le rédacteur de l'Andouille du mois fait ici ou là une pêche intéressante, et le lecteur désintéressé sera souvent accroché, intrigué, séduit. Il n'y a sans doute pas là de révélation flamboyante, de génie méconnu illuminant soudain notre époque, mais d'agréables moments possibles. Comme le dit fort sagement Charles Monselet (1825-1888) : «Il y a longtemps que j'ai renoncé à avoir du génie. Pourvu que je détermine un sourire de temps en temps, que j'excite une surprise ou un imperceptible et fugitif mouvement de sympathie, c'est assez pour moi.»

En refermant Chemin faisant, on se prend à rêver de refaire un jour le parcours de Lacarrière, à pied comme lui, pour comparer hier à aujourd'hui. Bigre, cette virée sera dure à caser dans l'emploi du temps... Le livre de Dussert, lui, suggère un projet plus accessible : lire, chaque mois pendant un an, l'un des auteurs qu'il ressuscite. Et si l'on commençait en septembre ?

Paul Berna, alias Jean Sabran, alias Paul Gerrard, ne fait pas partie des 156 élus, lui que tout le monde a oublié — sauf Didier Delaborde, qui lui consacre des lignes aussi pénétrantes qu'émouvantes sur son site in girum imus nocte et consumimur igni (un véritable trésor ce site, fermé depuis 2008, quel crève-cœur).

La grande alerte : un pensionnat en pleine cambrousse entre Saumur et Angers, dans les années 60. Le temps se gâte, il pleut, un vrai déluge, la Loire toute proche déborde et l'eau monte peu à peu jusqu'au collège où une poignée de garçons se retrouvent bloqués dans une tour.

J'avais été marqué, à l'époque, par la description de l'inondation ; elle reste aujourd'hui saisissante, l'angoisse monte lentement comme l'eau. Mais l'essentiel, c'est les personnages : quelques garçons aux caractères pittoresques, et surtout un pauvre petit pion, affreusement chahuté, que l'épreuve transforme au point d'en faire un héros. Il n'est pas le seul : dans cette histoire où tout le monde ou presque est sympathique, les rares méchants vont sortir grandis de l'aventure.

Ce petit monde du pensionnat, quasi familial, est décrit avec tendresse et humour. Ah ! Charpenne amoureux de la fille du directeur ! Ah ! Hubert Boisson de Chazelles, aristocrate délicieusement agaçant ! Ah ! Vignoles, le solitaire... Je me souvenais encore de leurs noms. Je les découvre plus vivants que bien des êtres réels connus à l'époque. J'ai l'impression d'avoir étudié moi-même avec eux là-bas.

Certains trouveront ce livre optimiste un peu cucul sur les bords ; moi, j'ai marché à fond comme à quinze ans. Chacun de nous cache en lui les pires instincts, qui ne demandent qu'à se déchaîner, divers livres nous le rappellent assez ; mais le meilleur est là aussi, et il est d'autant plus opportun de le rappeler que ce meilleur-là est parfois bien caché...

Illustrations de Jacques Pecnard. |

Va-t-on s'attarder cent-sept ans dans les forêts enchantées du passé ? Des amis disent le plus grand bien de certains livres récents, dont L'effrayable d'Andréas Becker, paru en 2012 à la Différence, allons voir.

C'est l'histoire de... De quoi au juste ? Le narrateur (la narratrice ?) raconte (ou essaie) son histoire pleine de violence et folie, en commençant par l'Allemagne de ses grands-parents dans les années 30, avec meurtres, viols et tortures, un passé effrayant/effroyable, donc effrayable — car la violence et la folie rejaillissent sur la langue elle-même, dont les mots sont martyrisés, défigurés à coups de préfixations, suffixations, interpolations, omissions, inversions, dérivations, contaminations :

«J'écrisse en criassant l'innommable, en disisant l'indicible, en attaquant l'inattaquable bourreau, pour en finir avec l'infinissable honte. Je criasse pour redisiser autrassement, outragementalement ma lettreriez à moi que je recompose en me glissoutant entre les gouttes de la nauséabonderie. Je ramalasse le non-dit. Je ramalasse dans la poussière de la hontise, dans le goudron gluant de crimerie, dans la brûlure du couteau et dans la peauterie transparente.»

On peut, il faut même, saluer la richesse thématique du livre, à base d'interrogation sur le mystère du Mal, sur l'identité sexuelle et l'identité tout court ; saluer aussi son invention langagière et la cohérence de ce travail lexical qui n'a rien de gratuit. Il y avait là de quoi écrire une nouvelle fulgurante. Sur la longueur, hélas, la trouvaille vire au procédé et la lecture se change vite en pensum. Je me suis vaillamment accroché, je le jure, quelques passages rigolos m'ont apporté une bouffée d'air frais («dans la pantalonnerie des ouvriers se dressatèrent les bitasses»), mais j'ai calé à cent pages de la fin, pitouilleux, dépitassé, plein d'amerdume.

Quand on a déjà lu Denis Podalydès, on sait que ce grand comédien est aussi un véritable écrivain, parmi les meilleurs, et l'on ne peut que se jeter sur son premier roman, Fuir Pénélope (Mercure de France). Le narrateur, acteur et versaillais, lui ressemble fort. Le voici à un tournant de sa vie : il vient de quitter sa copine et s'en va tourner un film en Grèce avec une bande de bras cassés. D'où une cascade de péripéties tragi-comiques.

On retrouve avec joie Podalydès tel qu'on le connaît, intelligent, cultivé, fin, drôle, expert en autodérision, avec son écriture à la fois vive et maîtrisée. Son texte passerait brillamment l'épreuve de la lecture à haute voix. J'aime, par exemple, ceci :

«Ma génération est molle, faible, ma vie à moi vaine et mes actes toujours menus et fictifs : ce ne sont la plupart du temps que postures et petites rodomontades. Rien de conséquent. Le monde n'en est jamais changé, pas même perturbé. Petits poissons en bancs frénétiques nageotant autour d'une baleine indifférente et inexorable, tels nous sommes.»

Concernant ce livre d'un homme et d'un auteur qu'on adore, on s'en veut de mettre un léger bémol. Malgré toutes ses qualités, ce récit fort bien tourné d'un tournage qui tourne mal aborde un aspect plus anecdotique du métier de comédien que l'admirable Voix off, par exemple, où Podalydès, décrivant les voix de certains collègues et le mystère de leur pouvoir séducteur, plonge au cœur même du sujet.

Il a toujours, dit-on... |

Léon Werth (1878-1955), qui s'en souvient ? Il pourrait figurer parmi les oubliés de Dussert, si Viviane Hamy ne l'avait pas vigoureusement extrait des ténèbres dans les années 90. Maison blanche, son premier livre, publié en 1913, sous-titré roman, mais largement autobiographique dit-on, est le récit d'une maladie. Une otite dégénère en abcès temporal et le narrateur hospitalisé va frôler la mort. Son livre analyse les effets de la douleur, de la fièvre, de la morphine, avec une acuité, une précision étonnantes, ce qui n'est déjà pas mal, mais aussi avec un luxe incroyable d'images et de personnifications où le talent werthien éclate à chaque ligne, avec en prime ce défi ébouriffant : présenter ce cortège de souffrances et d'angoisses comme une aventure non seulement instructive et salutaire, mais joyeuse ! Ce pari un peu fou donne au livre une tension, une force, un grain de folie supplémentaire.

Échantillons :

«C'est à peine si maintenant je ne regrette pas la fièvre ardente et puissante des premiers jours, les heures lourdes et charmantes, qu'ornaient tant de menus soins, les nuits, où l'infirmière blanche passait dans ma fièvre et disparaissait, comme un mouvement de brise rafraîchit un après-midi de juillet.»

«Ces pensées ne se forment pas comme des pensées. Il me semble que je les respire et qu'elles viennent de l'infirmière paisible, comme une odeur vient d'une plante.»

Libertaire, antimilitariste, Werth n'était pas seulement un excellent écrivain, mais un excellent homme. Preuve supplémentaire : il vénérait les femmes. Qui a chanté avec autant de chaleur les infirmières, ces «fées blanches d'un harem évangélique ?» Mais ce sont toutes les femmes qui le font rêver : «Je n'ai jamais lutté contre l'instinct qui me pousse, en présence de toute femme, à supposer ma vie jetée dans sa vie. (...) En chemin de fer, une femme emportée dans l'express qui croise mon train, une femme aperçue dans l'ombre d'un wagon, m'entraîne à travers le monde.»

Amen.

Fée blanche... |

Et revoilà Modiano. Que raconte Fleurs de ruine, publié au Seuil en 1991 ? Trois semaines après ma lecture, je ne sais plus et c'est dans l'ordre des choses, au fond : ici comme ailleurs chez Modiano, tout se brouille, époques, lieux, identités. Le livre idéal qu'il ne cesse de tenter d'écrire, ne serait-il pas celui dont on sortirait hébété, comme d'un rêve, sans plus savoir ce qu'on y a vu ?

Je garde le vague souvenir de la recherche d'un disparu, d'errances dans les quartiers perdus d'un Paris fantomatique ressemblant soudain à d'autres lieux, villes provinciales ou étrangères ou même coins de campagne, comme si Paris lui-même n'existait plus.

Ce n'est sans doute pas son meilleur livre, mais la magie habituelle fonctionne, et l'on y trouve — chacun de ses livres mêlant fiction et autobiographie, dans des proportions variable et indécelables, pour mieux brouiller les pistes là encore — cet aveu aussi émouvant qu'éclairant :

«Sans en avoir pleinement conscience, je commençais mon premier livre. Ce n'était pas une vocation ni un don particuliers qui me poussaient à écrire, mais tout simplement l'énigme que me posait un homme que je n'avais aucune chance de retrouver, et toutes ces questions qui n'auraient jamais de réponse.»

Le père à jamais disparu, bien sûr. Un autre passage fait apparaître l'étonnante parenté, déjà évoquée ici le mois dernier, entre Perec et Modiano, ces deux juifs errants orphelins :

«Il avait disparu de cette manière subite que je remarquerai plus tard chez d'autres personnes, comme mon père, et qui vous laisse perplexe au point qu'il ne vous reste plus qu'à chercher des preuves et des indices pour vous persuader à vous-même que ces gens ont vraiment existé.»

Et que soi-même on existe.

Noté un autre passage qui m'éclaire soudain :

«Il voulait m'emmener au cinéma voir Lola ou Adieu Philippine qui m'ont laissé un beau souvenir... Il me semble que les nuages, le soleil et les ombres de mes vingt ans continuent à vivre, par miracle, dans ces films...»

Ainsi donc, lui aussi, membre de la confrérie des adorateurs de Lola... Je crois que les livres de Modiano ont de quoi toucher plus tard nos descendants, s'ils lisent encore, mais que d'avoir le même âge que lui avive encore le sentiment mi-planant, mi-poignant que leur lecture me donne, le sentiment aussi qu'ils sont désormais devenus, pour moi, pour ceux de ma génération, une sorte de signe fraternel, de talisman.

Jacques Rozier, Adieu Philippine. |

Sapristi ! Pas lu de poésie ce mois-ci !

Mais j'en ai traduit, comme tous les mois. Et surtout, j'ai lu Hourrah l'Oral ! de Michel Arbatz, au Temps qu'il fait.

Arbatz, c'est la troisième fois que j'en parle ici et que j'en dis le plus grand bien. J'ai aimé Le moulin du Parolier (Jean-Pierre Huguet) sur les paroles de chansons, dont il est grand expert. J'ai aimé Le maître de l'oubli (Le temps qu'il fait), texte autobiographique, et je n'aime pas moins ce nouveau livre consacré à la poésie.

La poésie, c'est peu dire qu'il l'adore. Il se bat pour elle. Il a fondé naguère une Brigade d'Intervention Poétique pour la porter dans tous les lieux possibles, et ce livre raconte, entre autres, les aventures de ces hardis commandos.

Porter la poésie, pour Arbatz, c'est donner de la voix. La poésie doit être dite. «Car le poème n'existe pas encore, tant qu'il dort au berceau de la page. Il n'est qu'un flacon fermé de parfum, un esprit non incarné, il sommeille dans les limbes.» «C'est de l'or que l'oral.»

C'est ce que je crois moi aussi, c'est ainsi que je travaille depuis toujours, voilà pourquoi Michel Arbatz est mon frère lui aussi.

Je ne le suivrai sans doute pas totalement quant à la façon de dire les vers (faut-il les faire apparaître, ou les diluer en suivant ruptures et enjambements ?), mais qu'importe, je suis d'accord sur l'essentiel : je partage ses râlantes contre certaines façons d'enseigner la poésie à l'école, certaines poésies-jus-de-cervelle et certaines exégèses aussi glaciales qu'absconses. Il a le courage de glorifier ce bon Prévert, que dédaignent certains brillants cerveaux. Il aime l'humour et a conscience de son sérieux caché :

«Un trait commun unit Michaux à Prévert et Queneau : leur goût de l'humour, leur refus constant de la pose. Un humour qui ne se met pas hors champ de la noirceur humaine, mais trouve des biais pour rendre compte des violences guerrières, de la domination despotique sous toutes ses formes, à commencer par celle du despote intérieur.»

Non seulement on apprend ici pas mal de choses précieuses, mais l'amateur de belle écriture se régale : celle d'Arbatz est orale dans le meilleur sens du terme, à savoir musicale, savoureuse.

En Touraine, il y a cinquante ans, un jeune curé débarque dans un village viticole. Au mauvais moment : un crime vient d'être commis. C'est lui qui démasquera l'assassin, grâce à un tuyau récolté en confession, non sans s'être heurté d'abord à quelques personnages rugueux.

Un ver dans le fruit, de Rabaté, publié aux Vents d'Ouest, belle histoire sombre narrée dans un noir-et-blanc très expressif, ravira tous les amateurs de chroniques provinciales subtiles signées Rabaté, Davodeau ou Prudhomme. Je suis membre à vie du fan club de ces messieurs.

La biture du curé. |

En ce mois de juillet, moins trépidant pour nous que mai et juin, le cinéma a repris ses droits. Bilan : six films et cinq bonheurs.

L'unique tristesse du mois s'appelle Bird people. Son auteure, Pascale Ferran, est quelqu'un de formidable humainement, j'ai adoré ses films précédents, j'attendais monts et merveilles de celui-ci. J'y ai trouvé des scènes d'anthologie, le début surtout, des trouvailles à tous les coins de plan, une mise en scène d'une rare élégance, mais... mais.... Pas moyen de s'intéresser à ses deux héros, le businessman fatigué et la petite femme de chambre. La transformation de la belle en oiseau, qui devrait donner des ailes au film, le plombe encore plus à mes yeux. Un film d'aéroport qui n'arrive pas à décoller, ça fait mal...

Mais c'est sans doute ma faute. Mettons que la Ferran nous a donné là son Playtime, qu'il me dépasse, que je le comprendrai dans dix ou vingt ans...

Anaïs Demoustier. |

Bonheur sans surprise avec deux classiques français : La vérité sur Bébé Donge (1951), adapté de Simenon par le vieux routier Henri Decoin, avec Danielle Darrieux parfaite et Gabin plus antipathique et moche que jamais, ce qui convient à son rôle ; et Baptême (1989) de l'excellent René Féret, belle fresque familiale, deuxième volet de sa trilogie autobiographique.

Deux surprises, venant de cinéastes que j'ignorais : The host (2006), du coréen Joon-ho Bong, où un monstre aquatique (très réussi) terrorise Séoul, film de genre porté par un beau scénario où le spectaculaire se nimbe de poésie. Et Xenìa (2014) du grec Pànos Koùtras, où deux grands ados, enfants d'immigrés, traversent le pays à la recherche de leur père, film dur comme la vie en Grèce aujourd'hui, mais débordant d'idées, de vie, d'énergie, à l'image de son héros, petite folle craquante dont la présence illumine le film. Sacrée Grèce, comme elle se bat bien...

Kòstas Nikoùli. |

Jimmy's hall (2014), de ce bon vieux Ken Loach. La campagne irlandaise en 1930, un homme de gauche retour d'exil ouvre un foyer de jeunesse ; adulé par les villageois, il sera brisé par l'Église et les grands propriétaires. L'Irlande est belle comme tout, les Irlandais plus Irlandais que jamais, les bons très bons, les méchants très méchants, les affrontements intenses, le tout efficacement filmé. On aimerait peut-être un peu plus de nuances, mais cela fait du bien, par moments, de se laisser aller aux idées simples...

Sacrés Irlandais ! |

L'autre jour, une amie me disait : nous avons été gouvernés par des sales types ; depuis deux ans, les nouveaux maîtres sont de pauvres types. Formule sans doute simpliste là aussi, mais ça soulage un peu de le dire, et c'est tout de même largement vrai. S'il y a quelque part des UMPistes honnêtes et des socialistes courageux, l'actualité récente ne les a guère mis au premier plan. Et si les dégonflés de la gauche restent les moins antipathiques, ce sont eux qui méritent le plus notre colère : une droite amie du fric, du patronat et des banques, magouilleuse, cruelle pour les pauvres, est conforme à sa nature profonde, alors que cette prétendue gauche, qui une fois aux affaires copie honteusement la droite, trahit ses idéaux passés avec un cynisme suicidaire. Ô Mendès, ô Rocard, ô Jospin, trop vite partis, trop bons pour nous ! Ô Assemblée, ô Elysée, mornes déserts...

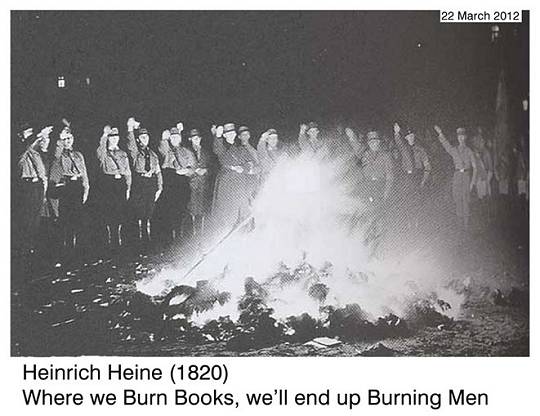

Tous pourris ! s'écrient certains, pour aller se jeter — comme toujours — dans les bras des plus pourris de la bande. Tandis que d'autres, pourtant lucides, commencent à justifier ces égarés, il faut les comprendre, la crise, le chômage, la peur... C'est vrai, voter pour la fille d'un facho ne veut pas dire qu'on soit facho soi-même, qu'on veuille a tout prix tabasser les opposants, voire les exterminer. Les Allemands non plus, dans les années 30, qui votèrent en masse pour un petit moustachu braillard, n'étaient pas des monstres. Ils ont laissé faire les monstres, ont donné un coup de main à l'occasion. Ces choses-là se font lentement, à contre-cœur parfois. On voit brûler des livres, puis des êtres humains, bof, on s'habitue. D'accord, c'est dommage, mais faut ce qui faut, vous croyez que ceux d'en face ils sont meilleurs ?...

Des bonnes raisons, on en trouve toujours.

Le soir des municipales, pendant le comptage des voix, j'ai vu Carole discuter avec un papy d'allure banale, qui venait d'être assesseur comme elle. J'ai appris que Papy représentait le FN. Je n'ai pas pu lui serrer la main, ni lui parler. Je suis resté à le scruter en douce, comme on examine à distance une bête curieuse, un contagieux dangereux. Je n'ai pas eu non plus le courage — il m'a soudain fait pitié, ce minable ! — de lui tourner ostensiblement le dos.

Aurais-je dû ?

Feu de joie, Allemagne, 1933. |

On dit que Jean Sibelius, le célèbre compositeur finlandais, eut de la sympathie pour les nazis, ce qui expliquerait le fameux jugement de René Leibowitz, schoenbergien et juif, à son égard : «Le plus mauvais compositeur du monde». Sibelius est parfois considéré comme un romantique attardé, un nationaliste conservateur. Quelques semaines passées à réécouter ses sept symphonies me laissent penser que l'opposition de Leibowitz a un autre sens, et que c'est presque un compliment. Il me semble que sous ses dehors de musique tonale pépère, l'œuvre de Sibelius a quelque chose de neuf que le dodécaphoniste sectaire n'a pas vu.

Je ne suis pas sibeliolâtre, mais cette musique — les 4e et 5e symphonies surtout — m'intrigue, me bouscule, me stimule. Le temps n'y passe pas comme dans les autres musiques. Ses symphonies, par on ne sait quel prodige, sont de plus en plus courtes et paraissent de plus en plus immenses. Normalement le temps avance, il coule, un concerto de Mozart est une rivière ; une symphonie de Sibelius, un lac. Ou une série de lacs.

Mais qu'est-ce que je dis ? Rejoins-je là ceux dont je me suis toujours moqué, qui collent des images sur la musique, réduisant par exemple celle de Sibelius à une série de chromos campagnards, lacs, sapins, soleils de minuit ?

La musique n'illustre pas, d'accord. Mais se peut-il que notre espace mental, inconsciemment, soit modelé, structuré par les formes du paysage dans lequel nous baignons ?

Le 1er septembre prochain, volkovitch.com entamera sa douzième saison. Au menu des Brèves : Balzac, San Antonio, Cohen (Marcel), Pancrazi (Jean-Noël), Russell (Karen), Méry (Joseph), Michaux (Henri), un dictionnaire des utopies, et comme tous les mois, cinoche et zizique. Que le mois d'août soit doux à nous tous.

Cauchemar absolu... |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Elle était belle comme la femme d'un autre.

De toutes les perversions sexuelles, la chasteté est la plus dangereuse.

Si on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente.