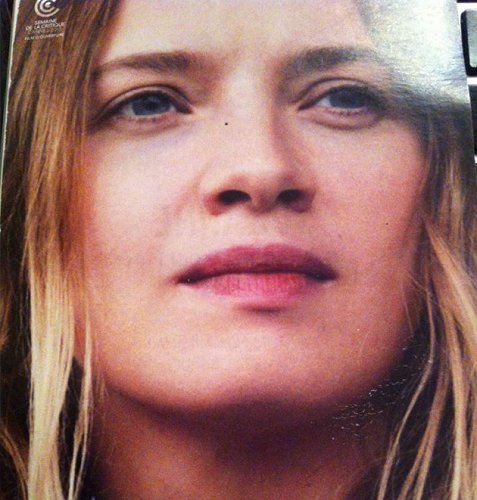

Aussi belle que ça ?

BRÈVES

N°130 Juillet 2014

Il faudrait toujours tout noter ! Trop souvent, refermant un livre qui m'a fait du bien et ne sachant plus qui m'a suggéré de le lire, j'enrage de ne pouvoir remercier quelqu'un, au moins par la pensée.

Parmi mes conseillers les plus précieux, papivores boulimiques, amateurs de raretés savoureuses, écrivant dans les gazettes et par ailleurs volkonautes fidèles — quel honneur ! —, il y a l'ami Norbert et l'ami Lucien. Serait-ce toi, Lucien, qui m'as aiguillé vers le très oublié Jean Martet ?

Avant de mourir en 1940, ce Martet écrivit une vingtaine de romans, morts eux aussi peu après lui à l'exception d'un seul, publié en 1932, réédité par Actes Sud en Babel. Les cousins de Vaison... Le titre au charme un peu plan-plan sent bon la province d'autrefois, et de fait l'histoire commence doucement par les retrouvailles d'un jeune thésard parisien avec sa famille provençale longtemps perdue de vue. Mais voilà que peu à peu l'ange du bizarre déploie ses ailes. Pourquoi s'efforce-t-on d'empêcher le jeune homme d'aller à Vaison-la-Romaine ? La secte des Implorants qui s'y cachait, dit-on, existe-t-elle encore ? Et quelle est cette jeune fille dont la beauté intense va frapper le héros d'amour fou ?

«Un romancier dirait : ''Elle m'avait fasciné...'' Je dirais plus vulgairement, moi : ''Elle m'avait abruti. Elle m'avait fait l'effet que doit faire l'opium, qui vous rend, d'une part, inapte à toutes choses que la société attend d'un homme et qui, de l'autre, le sublimise, l'emporte au plus haut du ciel.''»

Cette montée aux cieux est en même temps une descente aux enfers. «J'allais, j'allais, plein d'une sorte de désespoir frissonnant, plus doux que le plus grand bonheur...» Avec une douceur, une limpidité elles-mêmes étranges, nous quittons lentement le quotidien pour des hauteurs ou des profondeurs moins éclatantes que miroitantes, où l'on entrevoit l'invisible entre les l'avenue de la Gare et les platanes de l'allée de la Caillasse.

Aussi belle que ça ? |

Entre nous, les Levantins, de Benny Ziffer (Actes Sud aussi) ? Je me souviens : l'idée vient de Norbert, qui partage ma fascination pour quelques grandes villes disparues : Alexandrie, Smyrne, Istanbul-Constantinople, Thessalonique, jadis cosmopolites et superbement chatoyantes, aujourd'hui tristement monochromes.

Benny Ziffer, israélien né d'un père venu de Vienne et d'une mère d'origine turque, se sent visiblement à l'étroit dans ce Moyen-Orient découpé en compartiments étanches. Journaliste et romancier, il nous propose ici, traduits par Jean-Luc Allouche, ses carnets de voyage d'une ville à l'autre : Le Caire, Alexandrie, Amman, Jérusalem, Istanbul, Athènes... et Paris. Ziffer ne cache pas son amour pour «les temps de gloire du levantinisme» et sa détestation de ce qui l'a remplacé. Il nous dit à quel point Le Caire, par exemple, «était ouvert et merveilleux pendant la période affublée de la marque d'infamie ''coloniale''», et qu'aujourd'hui «il est absolument exclu de le gratifier d'un quelconque mérite.» Izmir, ex-Smyrne, on n'y passe même pas, il en reste moins que rien. Istanbul suffira, où notre voyageur s'entretient avec un homme passionnant, Zülfü Livaneli, chanteur célèbre, écrivain et contestataire acharné, désespéré de voir son pays gangrené, après tant d'autres, par le cancer de l'intégrisme islamique. «On essaie d'importer dans notre pays un islam arabe, un islam de la force et de la violence. (...) La Turquie s'est transformée en un pays où les grands-mères sont plus modernes que leurs petites filles.»

(Anti-Arabe, notre Israélien ? Il précise tout de même que l'un des pires crimes de l'Histoire, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, ne fut pas l'œuvre des Arabes, mais de chrétiens fanatiques.)

Ce récit de voyage dans des lieux sinistrés devrait logiquement être sinistre. Heureusement l'auteur est là et sauve la situation avec son humour et son autodérision (pardon du pléonasme), son goût du paradoxe, du piquant, du mordant ; et si ce qu'il décrit n'est pas toujours sympathique, lui-même l'est pour deux.

Ce qui rappelle une blague bien connue : dans le désert, une bédouine dévoilée voyant venir un homme relève sa djellaba, horrifiée... (pour lire la suite, flèche sur l'image) |

Et Les parties de dominos chez Monsieur Lefèvre, de Claude Burgelin (Circé), qui donc m'a mené vers elles ? Serait-ce toi, Jean-Pierre, qui écris de si beaux livres ? Comment cet ouvrage, publié voilà bientôt vingt ans, a-t-il pu m'échapper si longtemps ?

Le titre, il est vrai, n'annonce pas la couleur : le Lefèvre en question n'est autre que J.B. Pontalis, et les parties en question, ce sont les séances de l'analyse que Georges Perec fit chez lui. En présence, donc, deux écrivains majeurs, qui ont tous deux écrit sur cette rencontre, de façon plus ou moins voilée, l'héroïne du livre étant l'œuvre de Perec, profondément influencée par l'événement, tout cela sous l'ombre immense de Freud, ce Freud qui suscite chez Perec des sentiments ambivalents (sous-titre : Perec avec Freud, Perec contre Freud). Et pour explorer ce labyrinthe, le meilleur des guides : Claude Burgelin, maître analyste dans son domaine.

Ce livre est prodigieux. L'œuvre de Perec, la monstrueuse Vie, mode d'emploi en tête, est démontée jusque dans ses plus infimes rouages, éclairée avec une subtilité, une per(ec)spicacité digne de son modèle. «Le sens de l'entreprise apparaît alors dans toute son audace : il s'agit de représenter ce qu'est un psychisme humain et tout ce qui l'emplit, le bric-à-brac de la mémoire et des fantasmes, la foule d'obsessions, de souvenirs, de bribes hétéroclites de savoirs, de légendes, de citations, d'histoires trop brèves ou trop longues, de virtualités, d'images... Entreprise aussi folle et aussi grandiose que celle de Bouvard et Pécuchet emmagasinant en un même livre les connaissances et la bêtise de l'humanité. Ou que l'Ulysse de Joyce...»

Outre l'immense roman, chef-d'œuvre de Perec, Burgelin convoque Shakespeare et son Hamlet, Dostoïevski et son Idiot, Verne, Modiano (l'imparable parallèle entre Perec et Modiano, comment n'y avait-on pas songé !), et l'on se dit que ce qu'on pensait du vivant de Perec, qu'il était sans doute l'égal de ces gens-là, semble bien se vérifier, qu'il faudra le relire un jour, que face à la folle virtuosité de l'auteur et du commentateur on se sentira plus nul encore qu'à l'époque, qu'on retrouvera ce sentiment de vertige, de malaise (délicieux ? étouffant ?) devant cet extraordinaire palais qu'est l'œuvre perecquienne, bâtie tout entière sur le vide — l'absence de la mère et du père. Burgelin lui-même, dans une page magistrale et terrible, montre Perec à la fin de sa courte vie, au sommet de son art, pris à son propre piège :

«Son inventivité et sa drôlerie sont souveraines, l'intelligence qu'il a de ses entreprises est extrême. En même temps, affleure parfois l'impression d'un cycle d'autant plus infernal qu'il est délicieusement plaisant. L'incessant tournis des lettres et des mots, des noms et des encryptages continue ses rondes et ses virevoltes, machine si infaillible qu'elle semble inenrayable.» Oui, mais Perec semble s'enfermer peu à peu dans son rôle d'acrobate et «parfois, c'est là où il incarne la parfaite mobilité, l'aérienne aisance que se lit peut-être comme en palindrome son immobilisation possible.»

Je suis perplexe, quant à moi, devant 53 jours, le roman inachevé. Et quand je relirai La vie, mode d'emploi, il faudra sans doute un effort pour oublier que le moindre de ses mots, la plus minuscule virgule, a suscité, suscite, suscitera des tonnes de gloses dans une prolifération écrasante.

Perec vu par Frédéric Beauvais |

Les jungles pensives, de Michel Rio (Points-Seuil), je les dois à Carole et à notre tirage au sort mensuel. Au fait, qu'est-il devenu, ce Rio apparu dans les années 80, aussitôt reconnu et fêté ? Internet m'apprend qu'il est toujours sur la brèche, avec vingt-deux romans au compteur, et qu'il est moins lu en France qu'à l'étranger où son œuvre a fait l'objet de plusieurs thèses.

Ce roman-là date de 1985, peu après ses débuts. En 1913, un jeune biologiste débarque en Afrique pour étudier les chimpanzés. Il vit une passion violente avec une jeune femme très intelligente et très belle, découvre la sauvagerie violente de la jungle africaine, avant que celle des hommes ne se déchaîne l'année suivante en Europe...

On pense par moments au Cœur des ténèbres de Conrad. La nature, ici aussi, a une présence presque palpable. Le roman de Rio est lui aussi bref, dense, intense, tendu. On y rencontre, dans une belle prose classique, des descriptions d'anthologie, des personnages bien campés comme on dit, des discussions hautement philosophiques jusqu'au fin fond de la jungle, des affrontements verbaux étincelants.

«Au gré des effets sur mon esprit d'impressions nées de cette permanence des contraires, sérénité et violence, ordre et chaos, beauté et horreur, couples se superposant à une solitude absolue qui prenait tour à tour le masque d'une liberté ivre, d'une oppression désespérée ou d'une délicieuse mélancolie, ma vision des choses, prise entre le caprice du sentiment et les rigueurs crues de la raison, s'altérait.»

On se sent petit garçon simplet en lisant ces pages, comme chez Burgelin-Perec. Mais tout ce monde-là ne serait-il pas un peu trop intelligent, certaines conversations un peu trop longues et brillantes, l'héroïne un peu trop belle, et le festin en général trop calorique ? On a par endroits une impression d'artifice, on sent trop que l'auteur se défonce pour nous en mettre plein la vue. Relax, man...

Papouilles ou épouilles ? |

Les pèlerins de Chiberta, c'est moi-même qui me l'ai conseillé, ou plutôt le galopin que j'étais vers 1960, lorsque mon idole d'alors, Paul Berna, le publia dans feu la collection Rouge-et-Or. J'ai dû lire quatre ou cinq fois, en ces temps lointains, cette histoire de deux très jeunes garçons coincés à Paris sans leur famille par une grève de la SNCF, et qui malgré mille obstacles traversent la France jusqu'au lieu du rendez-vous familial.

L'auteur tricote habilement son intrigue, parvenant presque à la rendre vraisemblable, alignant les péripéties à bonne allure, mais j'ai l'impression aujourd'hui que quelque chose manque — un personnage antipathique, peut-être, surtout l'un de ceux qui ne le sont pas totalement, ou qui se rachètent en cours de route, comme dans d'autres romans de Berna. Ces agréables Pèlerins ne font pas oublier Le cheval sans tête, Le piano à bretelle ou Le carrefour de la pie, par exemple, qui m'accompagnent toujours, et je suis impatient de savoir comment La grande alerte du même auteur, qui va clore le mois prochain notre cycle de lectures d'enfance, a résisté au temps.

Et Calet, pourquoi lui ? Parce que Calet. Une fois qu'on l'a rencontré, on a envie de le revoir, de réentendre sa voix, toute simple, sans trémolos, un peu sèche mais chaude et fraternelle.

Contre l'oubli (Grasset, Cahiers rouges) rassemble des chroniques rédigées en 1944 et 1947, période qui m'obnubile pour plus d'une raison, j'en reparlerai. La France est libérée, la guerre finit par s'arrêter, les diverses privations subsistent, malgré la faim et le froid on rêve d'un monde meilleur. Les billets de Calet font revivre la France d'alors au quotidien, du côté des humbles toujours, à coups de petites anecdotes qui révèlent plus parfois que les grands événements pour livres d'histoire.

Visitant la prison de Fresnes, il note les noms de résistants graffités aux murs et part à leur recherche ; la plupart ne sont pas revenus des camps. Il assiste, à l'hôtel Lutetia, au retour des déportés. Tout cela nous vient, semble-t-il, d'un très lointain passé. Et voilà soudain des pages sur les immigrants, le bien qu'ils font au pays, le mal que pensent d'eux les crétins — des pages d'une actualité brûlante :

«Tous, ils ont eu le tort de se confier à nous avec femmes et enfants. On les a internés, on les a maltraités. Puis, on a vu ces gens traqués par des fonctionnaires français, des bébés arrachés à leurs mères par des gendarmes ou des policiers français, on a vu des camps gardés par des militaires français. Et un vieillard qui portait les attributs d'un maréchal de France les a livrés aux tortionnaires. De quelle honte n'avons-nous pas été abreuvés ? On en a gardé le goût pour en avoir tant bu.»

Paris, août 1944. La France accueille l'Amérique. |

Belinda Cannone, elle, m'avait été signalée naguère par un autre ami, Jean-Claude Lebrun, critique à l'Huma. Le plaisir pris à la lecture d'Entre les bruits m'a poussé vers Le don du passeur, paru l'an dernier chez Stock.

C'est le portrait d'un père. Encore un ? Eh oui. Tous les pères méritent un livre, non pas nécessairement pour ce qu'ils sont, mais pour la force et la complexité du lien entre père et enfant. Il y a toujours de quoi faire un livre, surtout quand l'auteur a du talent et que le personnage est passionnant — c'est doublement le cas.

Étonnant, le père de Belinda. Bourré de défauts, plein de qualités. Noyé dans sa mélancolie. Ayant tout raté dans sa vie — sauf sa fille. Comparé ici avec insistance à l'un des plus extraordinaires personnages qui soient : l'Idiot de Dostoïevski. Comme lui contradictoire, si rayonnant et en même temps si faible et démuni.

«Je n'ai pas l'intention de parler de moi» déclare l'auteure. En fait elle va le faire tout le temps, dans un sens : elle écrit pour déterminer ce qu'elle tient de lui, pour le mettre à sa place et trouver sa propre place. Elle n'a pas à s'en excuser, n'en déplaise aux malheureux qui ont peur de leur nombril et aux infirmes qui n'en ont pas. Le nombril, tout dépend de ce qu'on met dedans.

Ce qui rend cette exploration-là palpitante comme la vie, c'est aussi que l'on ne nous cache pas les difficultés de l'entreprise. Certains livres se présentent à nous sapés, pomponnés, bombant le torse ; Le don du passeur, lui, est un livre en train de se faire, avec les tâtonnements, les scrupules, les angoisses de l'auteure, son effort pour ordonner sa matière et le désordre qui subsiste, tout cela faisant de ce récit un aventure, une lutte. En cela ce portrait tremblé ressemble assez à son modèle — personnage finalement très attachant, à mes yeux du moins.

«Il était écologiste bien avant que le mot existât, occupé de diététique quand on estimait encore cette question farfelue, féministe naturellement, libertaire par vocation, humaniste comme on respire.»

«Je crois que mon père concevait [la nature] comme un continuum dans lequel, par degrés insensibles, on passait de soi à l'autre personne, à l'animal, à l'arbre. Elle était une sorte de vaste démocratie égalitaire où cohabitaient humains et non-humains.»

Si seulement cet homme avait pu, se dit-on, vivre assez longtemps pour lire ces pages à sa gloire ! Mais ces choses-là, on les écrit toujours trop tard, et puis quelle page pourra jamais soigner la mélancolie ?

Autre question : quand vais-je me décider à relire, cinquante ans après, L'Idiot de Dostoïevski, l'un des livres qui m'ont le plus marqué ? J'y pense comme à un voyage long, lointain, nécessaire, effrayant.

Alèxandros Papadiamàndis et Àris Alexàndrou, je les ai lus il y a trente ans, en v.o., dès que j'en ai été capable, conseillés par tous mes amis grecs d'alors unanimes. Et je ne l'ai pas regretté. Et le souvenir ne s'efface pas.

Papadiamàndis vécut il y a plus de cent ans, écrivit des romans médiocres, puis des nouvelles géniales qui font de lui le père de la prose grecque moderne. Il y raconte la vie des gens de son époque, et surtout celle des habitants de son île, Skiàthos, avec une extrême finesse, un amour débordant et dans une langue archaïsante, d'un lyrisme et d'une ampleur bien rendues par deux excellents passeurs.

Michel Saunier a traduit Les petites filles et la mort (Actes Sud), longue nouvelle où l'on voit une femme tuer des fillettes, par bonté, pour leur épargner une vie de misère et d'esclavage — c'est ce que Papadiamàndis a écrit de plus saisissant.

René Bouchet, lui, a donné jusqu'ici quatre recueils de ses nouvelles : Autour de la lagune (Zoé), Gardien au lazaret (EUD), L'île d'Ouranìtsa et tout dernièrement Rêverie du 15 août, ces deux derniers chez Cambourakis, et c'est un régal d'un bout à l'autre.

Alèxandros Papadiamàndis, 1906. |

Àris Alexàndrou, lui, avant de mourir à Paris en 1978, fut un homme de gauche rétif à tout embrigadement qui connut la prison et la déportation, un traducteur infatigable, un poète estimable (un de ses recueils, Voies sans détour, vient d'être traduit par Pascal Neveu chez Ypsilon) et surtout l'auteur d'un roman d'une force terrifiante : La caisse, très bien servi par la traduction de Colette Lust. Pendant une guerre civile, un prisonnier doit raconter par écrit l'odyssée d'une caisse qu'il était chargé de convoyer, récit qui peu à peu devient — de précisions en rectifications, d'aveux en mensonges avoués ou non, de péripéties absurdes en scènes dramatiques ou burlesques et parfois les deux à la fois — un formidable labyrinthe évoquant Beckett ou Kafka. La hiérarchie militaire et celle du Parti ne s'en seraient pas relevées, si les mots avaient un quelconque pouvoir.

Ce chef-d'œuvre aurait dû avoir — tout comme ceux de Papadiamàndis — une audience bien plus large que les cercles philhellènes confidentiels. Il n'en fut rien : publié par Gallimard, passé inaperçu, il fut repris par le Passeur qui ferma boutique aussitôt après. Aujourd'hui c'est Cambourakis, encore lui, qui reprend le flambeau ; le troisième essai sera-t-il le bon ?

Grèce toujours : instants mémorables à Lyon, fin juin, aux Nuits de Fourvière, en hommage au rebètiko. Le premier soir, concert d'anthologie : en première partie, les smyrnéika de l'excellente chanteuse turque Çi?dem Aslan, puis rebètiko classique avec Grigòris Vasìlas et son Pyrìnas Band déroulant ces merveilleuses chansons anciennes, avec un mélange de brillant et d'humble ferveur, devant mille spectateurs tombés sous le charme. Puis, pendant quatre soirs, Ménélas rébétiko rapsodie, pièce écrite, mise en scène et interprétée (travail triplement superbe) par Simon Abkarian, avec Vasìlas jouant et chantant sur scène là aussi ; tous deux jettent un pont vertigineux — mais solide — entre La Grèce d'Homère et le rebètiko, qui est pour eux comme «le dernier soubresaut de la tragédie grecque». Enfin, en prime, un «apéro rebètiko» avec discussions et musique, et le dessinateur David Prudhomme (auteur de l'éblouissante BD Rébétiko, chez Futuropolis) dessinant en direct, avec son invention et sa maestria coutumières, au son des rebètika de Vasìlas, encore lui, puis de Rebellis, groupe local épatant.

Organisation efficace et chaleureuse. Merci à Dominique Delorme et à toute son équipe pour ces journées de rêve.

Rébétiko, textes et dessins de David Prudhomme. |

Rentrés à Paris où le boulot nous attend, nous ne pourrons pas voir la suite des folles nuits de Fourvière : le Blitz Theatre Group, une jeune troupe grecque dont on dit le plus grand bien, donnera là-bas deux spectacles, Don Quixote et Late night, du 8 au 12 juillet.

Nous ne pourrons pas voir non plus, avant la ligne morte du 1er juillet, Xenìa de Pànos Koùtras, film grec précédé d'une rumeur favorable.

À part ça, côté cinoche, pas grand-chose, vu l'emploi du temps bondé de ces dernières semaines. Deux belles soirées tout de même, deux films récents qui confirment que le cinéma français tient la forme.

Dans la cour, de Pierre Salvadori, drôle et angoissant à parts égales, qui rassemble dans le même immeuble parisien une étonnante galerie de personnages déjantés, ou carrément à la dérive, autour d'une Catherine Deneuve parfaite, comme toujours, dans son rôle de femme glissant vers la folie.

Et Suzanne, de Katell Quillévéré, sur une fille que sa passion pour un petit malfrat va en même temps détruire et construire. Vingt ans de vie défilant à vive allure avec un sens parfait de l'ellipse, film en morceaux pour vie en morceaux, où la jeune réalisatrice du déjà épatant Poison violent confirme la justesse de son regard. Les relations entre deux sœurs, entre fille et père, sont décrites avec finesse, et Sara Forestier confirme, elle aussi, son énorme talent.

|

|

| Deneuve | Forestier |

Non, toujours pas vu La vie d'Adèle. Pas envie. Je me demande pourquoi. Même pas tenté de me rincer l'œil face aux ébats de deux jolies jeunes femmes ? Ce ne serait pas une mauvaise raison, à mes yeux du moins. Eh bien non.

Lu, par contre, la BD qu'Abdellatif Kechiche a librement adaptée : Le bleu est une couleur chaude, de Julie Maroh (Glénat). Une histoire d'amour fou, encore une, entre deux écorchées vives qui ne se trouvent que pour se reperdre, jusqu'au drame final. On a rarement dépeint la passion charnelle de façon aussi juste, explicite, brûlante. Pourtant le dessin, à première vue, peut désorienter, avec ces yeux et ces bouches trop grands, ces visages qui grimacent — mais non, j'ai tort, elles sont très belles ces images, toutes pleines d'émotion et de vie.

Chaud, en effet. |

Juillet. Finis les déplacements, au moins jusqu'au 25 août. On va souffler un peu à la maison — ou plutôt, travailler en paix. Chèvres est si douce pendant l'été !

Surtout quand la bande-son diffuse du Poulenc.

J'ai eu tendance, dans ma jeunesse rigoriste, à dédaigner l'aimable monsieur Francis. Je constate aujourd'hui que ses mélodies sont des bijoux — je les ai toutes réécoutées le mois dernier, rassemblées en 5 CD dans un coffret de l'édition du centenaire (EMI Classics), avec les meilleurs interprètes : Bacquier, Bernac, Sénéchal, Souzay, Van Dam. Un rêve !

Dans la même série EMI, le coffret Œuvres lyriques me permet de retrouver, entre autres, ses Dialogues des carmélites, dont je ne me lasse pas. Ô magie de l'opéra, qui me jette aux pieds d'une équipe de bonnes sœurs !

Je suis même charmé par la musique de chambre du maître, qui me rébarbait un peu jusqu'ici. J'aime désormais jusqu'à son sextuor et ses diverses sonates pour vents et piano. J'aime, dans la plupart de ses œuvres, les passages perpétuels du mélancolique au guilleret et du gaillard au recueilli. J'aime enfin l'homme lui-même, qui tout en écrivant une musique plutôt sage, hors du temps, fréquentait assidument les concerts d'avant-garde fracassants du jeune trublion Pierre Boulez...

Monsieur Francis et son sourire. |

Prochaines Brèves le 1er août, avec Aragon, Arbatz, Becker, Berna, Dard, Dussert, Lacarrière, Michaux, Modiano, Podalydès... Ça suffira ?

Le livre est un miroir. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut parfois se taire pour se faire entendre.

La question est de savoir si ce qui se passe dans ma tête est une affaire personnelle — ou si ma tête est un lieu où se produisent des phénomènes qui ne m'appartiennent pas en propre.

Le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des lieux qui seraient mieux sans eux.