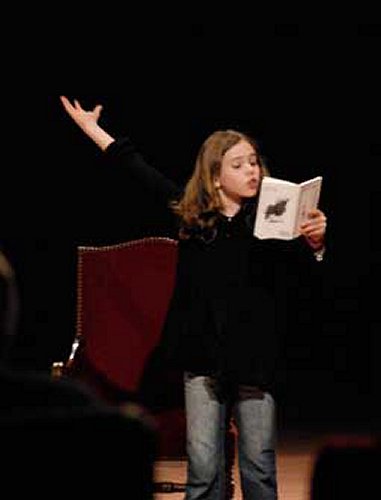

Lagrasse. L'Abbaye, lieu des rencontres.

BRÈVES

N°129 Juin 2014

La traduction, activité sédentaire ? À cause d'elle (ou grâce à), je viens de passer un mois en pérégrinations et causeries diverses. Retrouvé Thessalonique où se tenait le Salon du Livre ; lu des chants populaires et des poètes d'aujourd'hui à Grenoble chez mes amis Georges et Lily Kamarinos ; présenté aux Parisiens Ioànna Bourazopoùlou, puis Pètros Màrkaris, tous deux invités par le très actif Centre culturel hellénique ; découvert Lagrasse, beau village des Corbières, siège des éditions Verdier, devenu un centre culturel bouillonnant qui accueillait pendant trois jours «La Grèce au cœur de l'Europe» avec cinq auteurs grecs : Chrìstos Chryssòpoulos, Thanàssis Hatzòpoulos, Yànnis Kiourtsàkis, Pètros Màrkaris, Ersi Sotiropoulos. À Grenoble, Paris et Lagrasse, organisation efficace et chaleureuse, publics sympathiques et le plus souvent nombreux, belles rencontres, nouveaux lecteurs pour les livres du Miel des anges.

Je traîne désormais partout ma lourde valise de VRP, pleine de bouquins, dont les roulettes grincent affreusement. Lourde aussi, la préparation d'une demi-douzaine d'interventions dans le mois, pour qui n'est pas doué pour l'impro. Je ne déteste pas la prise de parole, un public attentif me procure une douce ivresse, et lire à haute voix mes traductions est plus qu'un plaisir : un acte nécessaire, l'aboutissement, le couronnement du travail. Mais l'écriture est une drogue plus forte et plus nécessaire encore. Quelques heures volées pour traduire un beau poème ou écrire une page, et je plane. Un bonheur ? Un soulagement surtout. Comme un retour au pays.

Avantage pour le volkonaute : je vais le soûler moins longuement pour une fois. Faute de temps pour les écrire, ces pages mériteront enfin leur nom de Brèves.

Lagrasse. L'Abbaye, lieu des rencontres. |

J'ai lu ce mois-ci, malgré tout. Je ne pouvais pas tenir plus longtemps sans déguster le dernier Echenoz, Caprice de la reine, chez Minuit comme toujours.

«Hiver 1802, manoir dans la campagne anglaise, l'amiral Nelson vient dîner. Les autres invités se pressent dès qu'il paraît au salon parmi les tentures, candélabres, cuivres, portraits d'ancêtres, peintures florales, fleurs. On l'admire alors qu'il revient de la bataille de Copenhague. Il a l'air fatigué, se dit-on mais qu'il est beau, pensent-elles.»

Ah ! c'est tout lui. L'un de ces rares écrivains à l'œil et à la main si exercés que leur patte est reconnaissable dans la phrase la plus anodine en apparence. Ce tout début du premier récit (il y en a sept, écrits entre 2002 et aujourd'hui), on aimerait s'y attarder, le savourer, le retourner sous tous les angles pour tenter de voir comment c'est fait — de moins en moins facile, tant l'écriture chez Echenoz se fait sans cesse plus discrète, subtile, à la fois dense et légère. On pourrait ainsi passer des heures sur chacune de ces 120 pages, si l'on n'était pas impatient de découvrir la suite.

Echenoz n'avait encore jamais donné dans le récit historique. Son portrait de Nelson en six pages est un bijou, festival d'ironie et de dérision douces à quoi se mêle tout de même, sans doute (sait-on jamais avec lui ?) admiration et sympathie. Mais tout le reste est du même tonneau. Du pur Echenoz, délices garanties. Cependant, à chaque texte, on a l'impression que l'auteur explore une direction autre, comme si ce livre, en même temps qu'un recueil de pièces parfaitement achevées, constituait un laboratoire, un terrain d'expériences, prélude à des cheminements nouveaux sur des distances plus longues peut-être.

Horatio Nelson. |

Un enfant prend sa leçon de piano. En bas, dans un café, un homme amoureux d'une femme la tue. Juste après, dans le même café, la mère de l'enfant rencontre un inconnu. Ils vont se retrouver plusieurs fois, de plus en plus attirés par ce meurtre, et l'un par l'autre. Le meurtre était-il prémonitoire ? Vont-ils s'aimer ? Va-t-il la tuer ?

C'est le célèbre et désormais classique Moderato cantabile, de Marguerite Duras (Minuit encore — je n'ai pas d'actions chez eux), que je n'avais encore jamais lu !

Duras m'inspire, à doses variables, admiration (beaucoup) et agacement (un peu). Ici, même chose : résumée ainsi, cette histoire aussi improbable qu'originale peut apparaître, au choix, admirable ou tirée par les cheveux. Ma lecture est pareille à un voyage en bateau, entre exaltation du grand large et mal de mer, tandis que le couple échange des monosyllabes en se soûlant consciencieusement. Je ne comprends rien, par exemple, à «Pendant qu'il buvait, dans ses yeux levés le couchant passa avec la précision du hasard.» Et je ricane en lisant :

«— Vous êtes seule, dit Chauvin.

Elle acquiesça, longtemps après qu'il l'eut dite, à cette évidence, tenta de l'éluder, s'étonna encore de ne pas y parvenir.

— Oui.

Pour échapper à la suffocante simplicité de cet aveu, elle se tourna vers la porte du café, la mer.»

Mais ce qui fait le charme de Duras, c'est aussi ses dérapages, ses ratages momentanés, tout ce qu'elle a de hasardeux et d'excessif. C'est au bord du ridicule qu'elle se rapproche le mieux du sublime. Et c'est sur la durée qu'elle finit par nous embobiner. À force de non-dits, de mystères, à force de répéter mots et situations, en variant subtilement, peu à peu l'incantation fait son effet, et cette histoire où presque rien ne se passe devient un rituel qui envoûte et fascine et (pourquoi pas ?) bouleverse.

Moderato cantabile, film de Peter Brook. Belmondo et Moreau. |

Loué soit le tirage au sort mensuel qui a tiré Duras du purgatoire de ma bibliothèque, et béni soit aussi l'autre rendez-vous mensuel de cette année, qui me ramène à l'enfance et ses lectures magiques.

André Massepain. Qui se souvient de lui ? J'ai dévoré, entre dix et quinze ans, dans la légendaire collection Rouge-et-or, La fusée mystérieuse, où (si mes souvenirs sont bons) une bande de gamins construisent une fusée, et Les chevaliers de l'autorail, source de rêves sans fin, où d'autres garnements découvrent un vieil autorail qu'ils font rouler sur sa voie désaffectée. Mais l'apprenti apiculteur que je suis a choisi de relire, naturellement, Le derrick aux abeilles.

Vers 1960, dans les Landes, pendant les vacances, le fils d'un ingénieur pétrolier affronte un ado du cru, de son âge, qui refuse de faire des études et ne s'intéresse qu'à ses abeilles. Finalement le pétrole jaillira tout près, les deux garçons deviendront amis et le jeune paysan, converti à la modernité, partira étudier à Paris.

Le côté ode au pétrole triomphant a pris un léger coup de vieux, aujourd'hui on verrait plutôt un élève ingénieur quitter les derricks pour les ruches, mais le bouquin tient le coup. Voilà un très bon travail d'artisan, sans grandes surprises mais bien ficelé, bien écrit, pédagogique sans ennui. Les pages sur la prospection pétrolière, précises mais vivantes, ont un petit quelque chose d'épique, et l'apiculture a elle aussi son moment de gloire. Il y a même de très jolies choses du genre «...le plus souvent je rêvassais, car l'espace démesuré avait le don d'aspirer en quelque sorte ma pensée et de l'éparpiller à tous les vents». (Ce serait encore mieux sans ce «en quelque sorte»...) En prime, une idylle adolescente esquissée avec une charmante pudeur. Pour les jeunes de cette époque lointaine, qui se serraient la main au lieu de se bisouiller, un simple bisou vous mettait la joue en feu...

André Massepain se documentant avant d'écrire. |

André Massepain, auteur d'une dizaine d'autres livres pour la jeunesse, je l'ai rencontré, bien plus tard. Ô surprise, il était grec. Nous nous sommes retrouvés à la même table ronde en 1990, aux Belles étrangères consacrées à son pays : il avait traduit alors, chez Actes Sud, une anthologie de poésie grecque sous le nom d'André Kedros. Il s'appelait, je l'apprends aujourd'hui, Virgile Solomonidis. Moi qui rêvais de parler un jour à l'un de mes auteurs chéris, j'ai été plutôt déçu par la conversation du vieux bonhomme. Quant à son anthologie, un désastre.

Les Grecs (suite). Ça bouge aux éditions Cambourakis. Leur collection grecque s'enrichit de trois titres d'un coup : une réédition du roman La caisse, d'Àris Alexàndrou, un nouveau recueil de nouvelles d'Alèxandros Papadiamàndis, Rêverie du quinze août, deux livres majeurs que j'évoquerai le mois prochain, et Le peintre et le pirate de Còstas Hadziaryìris.

Curieuse destinée que celle de ce roman : paru en 1951, il passa inaperçu en Grèce, puis devint quarante ans plus tard en France l'un de mes best-sellers, publié par le Griot, repris par Le serpent à plumes puis Le rocher avant d'être réédité aujourd'hui. Ses nombreux lecteurs ont adoré, j'imagine, l'humour très noir de cette histoire de pirates, qui sous ses apparences ludiques dit des choses profondes sur la Grèce de l'époque et la nature humaine en général. Quel beau film on pourrait en faire !

Tous ces auteurs me sont familiers. Gaëlle Obiégly, j'ignorais jusqu'à son nom. Heureusement que j'ai des amis qui savent, merci Norbert. Le quatrième livre de cette jeune auteure, paru en 2005 à L'arpenteur comme les précédents, est pour moi une belle découverte.

Faune, récit d'enfance, rassemble sous forme éclatée, sans chronologie, une série de brefs chapitres (une ou deux pages le plus souvent), chacun placé sous le signe d'un animal — mais l'être humain est toujours là, tout près, l'un aidant à comprendre l'autre et vice versa.

Autobiographie ou non ? Peu importe. L'enfance qu'on découvre là, par bribes et éclats, fut terrible ; la façon de la raconter, légère, aiguë, surprend et bientôt ravit. C'est une avancée en pas de côté, en sauts imprévus, en coq-à-l'âne, l'essentiel étant souvent non dit, dessiné en creux par les zigzags du récit.

Les arbres

Il n'y a qu'au réveil que mon père n'est pas saoul. Il me plaît ; je trouve qu'il est comme un arbre dans la plaine quand il pleut : sombre, mélancolique, tremblotant.

Un poème, je crois que c'est une colonne de phrases de même dimension, rimant. Les routes bordées de platanes, ce sont des poèmes.

Je fais croire que mon père connaît le langage des oiseaux.

Je fais croire que mon père est schizophrène ; ce qui pour moi veut dire qu'il est plusieurs.

Dans le reste du livre, de même, les images lancent une foule de passerelles entre les choses, les animaux et les hommes, dans une fantasmagorie où — comme dans toute enfance, mais très intensément — se mêlent terreurs et merveilles.

À la page suivante, deux phrases me charment autant l'une que l'autre — celle que je ne comprends pas, puis celle que je comprends si bien :

En voiture, j'évite d'allumer la radio de peur de faire mourir quelqu'un. (...)

Chaque fois que quelqu'un meurt je le sens qui vient se réfugier en moi.

Quel rapport avec le livre ? |

Il me semble que Gaëlle Obiégly aimerait les poèmes de Jean Follain. Les connaît-elle ? Follain n'est pas une star comme Char ou Bonnefoy. Il n'a jamais été à la mode. Dans mon Panthéon personnel, il habite une aile écartée, à côté de mon cher André Dhôtel — tous deux s'appréciaient fort. Comme Dhôtel, il est pour moi l'une des voix les plus délicieuses et précieuses.

L'ayant lu jadis, j'ai longtemps vécu sur mon souvenir ébloui de lui. Que va-t-il rester de mon bonheur ancien, me demandé-je en rouvrant trente ans après son premier recueil, Usage du temps (1943), qui rassemble sa production d'avant-guerre.

Oui, tout est bien là. Un monde villageois, totalement désuet aujourd'hui, et qui au moment de l'écriture l'était déjà largement ; de courts poèmes où se suivent, comme les perles d'un collier, des événements le plus souvent sans importance et sans rapport, bric-à-brac de souvenirs et de lectures d'enfance ; une succession de détails minuscules, et soudain, sans transition, on passe d'un puceron, d'une vieille boîte de conserves, d'un geste de la main, à la terre tournant dans l'univers. L'infime et l'infini communiquent. Tout est lié. Le monde entier pourrait se refléter ici dans une bille d'enfant.

«...et quand je prends ton poignet frêle

j'entends tout le bruit des campagnes...»

«...l'ongle saccagé du vieux jardinier

écossait les pois ronds,

chaque grain tombait dans le bassin d'émail

et remuait toute la terre...»

«l'enfant morveux sur les remparts

regarde l'Ourse et le Chariot

les yeux plongés dans leurs étoiles

son pot de lait pâle dans la main.»

La voix jamais ne s'élève. Le poème est bref mais d'une merveilleuse lenteur, il nous promène, c'est Dhôtel qui parle, vers «certaines visions soudaines tout à fait uniques et d'une vérité criante», chaque vers est une petite lueur d'étoile dans un vaste ciel, et si la souffrance et la mort n'en sont pas absentes, c'est tout de même la paix que la tranquille ampleur du poème nous apporte. C'est cela qu'on appelle désuétude ?

Jean Follain jeune. |

Il faudrait développer, mieux dire, mais mon temps à moi court comme un malade et je suis déjà en retard de plusieurs jours. Sont remis au mois prochain la suite de mes lectures, les films vus, la musique entendue.

Juste un mot tout de même pour remonter le moral à mes amis que les récentes élections européennes ont chagrinés. Je les comprends. J'aime l'Europe, je la désire plus que jamais. Je souffre de la voir si violemment giflée par des malotrus de tous bords. Mais pour ne pas sombrer dans la déprime, tâchons de voir le côté comique en toute chose. N'est-ce pas marrant quelque part, tous ces pauvres ballots qui, étant dans la mouise, votent pour la fille d'un milliardaire en croyant qu'elle peut, qu'elle veut seulement les tirer de là ? Et tous ces vertueux enfants de la gauche, si intelligents, qui en refusant d'aller voter ont fait gagner la France au front bas ! Qui par leur démission, confortent le pouvoir d'une clique néo-libérale qu'ils sont censés haïr !

Face aux extrêmes de droite et de gauche, pas toujours antagonistes, on se sent parfois un peu seul pour chanter Aux armes, Européens...

Détournement un peu rude... |

Le 14 juin à 20h, sur France-Culture, dans le cadre de son émission Carnet nomade, Colette Fellous nous emmènera en Grèce où l'on parlera, entre autres, des chansons rebètika.

Le 22 juin à 21h, au studio 105 de la maison de Radio France et en direct sur France-Culture, sera donné Lycaon ou l'apologie du désir, de Dimìtris Dimitriàdis, lecture dirigée par Caterina Gozzi.

Le 25 juin, à Lyon, dans le cadre des Nuits de Fourvière, début d'une séquence grecque avec une soirée rebètiko par Grigoris Vasilas et son Pyrinas Band. Puis, du 26 au 29, Simon Abkarian jouera son Ménélas Rapsodie, dont j'entends dire le plus grand bien, où l'on entendra aussi du rebètiko. (La Grèce de l'ombre — 120 chansons en version française — sera en vente à la sortie.) Enfin, début juillet, la jeune troupe grecque Blitz Theatre Group donnera deux spectacles, Don Quixote et Late Night.

Bon sang, bientôt juillet ! Au programme : Ziffer, Cohen, Cannone, Martet, Rio, Huot, Berna, Perec vu par Burgelin, et comme toujours une belle brochette de Grecs.

Les écrits restent assis, les paroles s'envolent. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Pour faire une œuvre d'art, il ne faut pas manquer complètement de fatuité, car les débuts sont toujours faibles, et si on était conscient on ne continuerait pas.

La «beauté» est un résidu ou un surcroît, pas l'enjeu premier. On n'écrit pas pour faire beau, on écrit parce qu'il faut.

Il ne faut pas briller, mais luire. Les images les plus faibles ont la résonance la plus longue. Celles qui flashent durent leur éclair, pas davantage.