PAG vu par Ronan Barrot.

BRÈVES

N°128 Mai 2014

Nos meilleurs écrivains sont parfois reconnus et connus, mais pas toujours. La maladie vient d'emporter l'un d'eux, les gazettes l'ont annoncé distraitement avant de passer à autre chose. Oh, ce n'était pas une star, Pierre Autin-Grenier, PAG pour les intimes. C'était mieux. Son fan-club réduit, mais fidèle et chaleureux comme lui, se régalait de ses histoires à la fois noires et drôles, de sa hargne et de sa tendresse, de sa virtuosité dans l'auto-dérision, de sa maîtrise des mots.

Coïncidence, je venais de recevoir ses Chroniques des faits, petit recueil de textes brefs — sa distance préférée — paru en 1992 et réédité par Les Carnets du Dessert de Lune à Bruxelles avec des illustrations de Georges Rubel.

Treize récits situés dans des lieux et des temps inconnus, genre village d'autrefois, où la population, souvent, est le jouet de paroles menteuses : «l'ignoble mensonge avait gagné que tout était vain, l'espoir perdu et lutter inutile. Ainsi chaque jour progressait l'insidieuse gangrène qui voulait que seul le pire fût permis.» Des voix solitaires parfois s'élèvent, en général incomprises. Mais pas toujours : des lueurs d'espoir clignotent ici ou là : «Lorsqu'il prononça l'ultime mot de ''liberté'', alors le vent faiblit, les femmes entre elles échangèrent des regards complices que les vieux du village, d'un signe de tête, approuvèrent. Quelque chose quelque part bougeait encore quand, avec la tombée du soir, tous s'en retournèrent.»

Le sens général est clair : l'auteur attend des lendemains meilleurs, il rêve de monter dans «la grande carriole rouge de l'avenir». Mais en même temps ces petits apologues, aussi denses et riches en images concrètes que des contes ou des poèmes, penchent volontiers du côté du rêve. Il y a là des gens qui hallucinent, des journaux du jour au papier jauni par le temps, des chiens qui cauchemardent, des fantômes et bien d'autres merveilles.

Ces Chroniques furent ignorées à leur sortie. La reconnaissance —relative — arriva juste après, avec ce qui restera sans doute le sommet de l'œuvre, la fameuse trilogie parue chez Gallimard : Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée, L'éternité est inutile. Régal pour les gourmets.

Adieu, PAG. Permets que je te tutoie. J'ai dit le plus grand bien de tes livres ici même, nous avons échangé des bafouilles, mais je ne t'ai jamais rencontré. Je ne t'en veux pas, mais tu aurais pu tout de même attendre, avant de partir, que je sois venu te serrer la louche.

PAG vu par Ronan Barrot. |

Si certaines nouvelles font franchement pleurer, d'autres nous laissent dans un état vacillant, vaguement nauséeux, entre consternation et rigolade. Lorsque j'ai appris l'entrée prochaine dans la Pléiade de M. Jean d'Ormesson, c'était le 1er avril et j'ai cru à une blague. Certains volkonautes réagiront de même, je suppose. Eh bien si ! C'est vrai !

Certains diront qu'on ne se moque pas d'un beau vieillard aux beaux yeux bleus qui détient le record des invitations à Apostrophes, et il est vrai qu'avant de persifler je devrais au moins le lire, le monsieur, alors que je me suis contenté, voilà fort longtemps, de quelques pages à la tiédeur éminemment somnifère. Dans quel bouquin déjà ? Je fouille parmi les livres de feu mes parents ; ma mère, je me souviens, avait fait loyalement un essai avant de baisser les bras. Introuvable, l'Ormesson. Piqué par un fan en visite chez nous trop honteux pour avouer sa passion sosotte ?

Le respect qu'inspirait jusqu'ici la Pléiade en prend un vieux coup, mais voyons plutôt le bon côté de la chose, la leçon qui nous est donnée là : rien n'est parfait, même la Pléiade ; rien n'est éternel, même la réputation d'icelle. Et puis gardons le moral : une grosse tache ne suffit pas à tout salir.

L'entrée d'Alain Finkielkraut à l'Académie, elle, suscite en moi une satisfaction sans mélange, tant ce pointilleux gardien des traditions a naturellement sa place parmi nos Immortels chenus. Il va fondre de joie sous la Coupole, c'est tout le mal que je lui souhaite. Je suis prêt à lui pardonner beaucoup à cause de Ralentir, mots valises, son meilleur livre, le premier je crois, où il montre un brin d'humour (mais oui !) avant le long déclin qui a fait de lui, jeune encore, le scrogneugneu lugubre que nous connaissons, chouchou de médias crétins.

|

|

| Sans... | ...légende |

En 1947, notre Académie couronnait un ouvrage signé Charles de Richter. Depuis cette date lointaine (celle de ma naissance), l'homme a disparu des radars, lui qui avait écrit plus de quarante romans, des polars surtout. Certains titres (L'homme qui était moi, Richter contre Richter) ont de quoi intriguer, mais si notre homme est au programme ici, c'est pour avoir publié dans la collection Rouge-et-or. C'est là que j'ai lu l'ouvrage primé en question : les Contes de mon oncle Frédéri.

J'aurais pu relire Le pays perdu de Cécile d'Argel, Amitia, fille du lac de Marguerite Thiébold ou Roseline et le nain vert de Michèle Arnéguy, dont le point commun est que je ne garde aucun souvenir de ce qu'ils racontent ; mais les Contes de l'oncle Richter, j'en avais oublié jusqu'au titre ! La mémoire va-t-elle revenir en lisant ?

À peine. Il faut dire qu'il n'y a là rien de vraiment mauvais, ni rien de mémorable non plus. Une histoire se détache, assez belle évocation de la Camargue, avec un taureau méchant qu'une petite fille baptise pour l'adoucir — et ça marche ! Le reste, doucement désuet, cucul-bénit, un peu ennuyeux mais sympathique, genre visite à une gentille vieille tante. Point trop n'en faut, mais de temps à autre, pourquoi pas ?

Sonia Quémener, elle, je m'en souviens ! Lorsqu'elle étudiait la traduction au Master de Charles V, j'avais été frappé par son imagination galopante et sa gourmandise dans le maniement des mots. J'étais sûr qu'elle publierait un jour. C'est fait.

Cela s'appelle Paysages d'après, aux éditions Lacour de Nîmes, et c'est de la SF — terre d'élection pour les imaginations débridées. Les douze nouvelles du recueil sont situées dans divers futurs. On est là, selon moi, dans le meilleur de la SF, où l'avenir le plus extravagant sert de loupe aidant à déchiffrer notre présent. N'étant pas spécialiste du genre, je ne saurais me prononcer quant à l'originalité des trouvailles de Sonia ; on se demande parfois si tout, en SF, n'aurait pas été déjà inventé ; ici, n'empêche, dès la première nouvelle, ces rochers immenses volant au-dessus des nuages, peuplés par des femmes se reproduisant sans hommes, ça décoiffe pas mal. Et si j'ai lu tout le recueil avec un intérêt et un plaisir constants, dans la nouvelle intitulée «Fuyante», où l'on voit un jeune garçon jugé débile alors qu'il est surdoué, obsédé par un nuage en forme de femme, le suivre jusqu'au fond de l'Orient et s'enivrer de la beauté de tout («La beauté peuple le monde, Brahim s'en persuade de plus en plus au cours des ans... La beauté le chavire. Toutes les heures sont enchanteresses, même dans le froid et l'humidité... Les humains, malgré leur talent pour tout abîmer, participent de cette splendeur...»), j'ai senti le livre déployer ses ailes et décoller vers les grandes hauteurs.

Le voyage vers l'Orient est en principe lié à une quête spirituelle ; le mouvement inverse, vers l'ouest et l'Eldorado américain, fut généralement dicté par des considérations plus matérielles. C'est ainsi que de nombreux Juifs, chassés par la misère et les pogroms, quittèrent l'Europe tout au long du siècle dernier. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aux USA les gangsters de la grande époque furent souvent des Juifs. Non, ce n'est pas un antisémite haineux qui nous l'apprend, mais Rich Cohen, Juif lui-même, petit-fils d'un homme dont le restaurant servait de QG aux gros bonnets du crime. Son Yiddish Connection (traduit par Frédérik Hel-Guedj, en Folio) est bourré d'anecdotes saignantes, de portraits saisissants, du genre :

«Son visage, qui portait les séquelles de la petite vérole et des rixes, ressemblait à ces coins de Californie dévastés après le passage d'un cyclone, avec bateaux en plein milieu de la ville, voitures retournées et vaches piquées sur les mâts des drapeaux.»

Mais Cohen ne se contente pas de ressusciter pittoresquement toute une époque oubliée. Il provoque, il intrigue, il fait réfléchir. Bien sûr, ces types qui tuaient de sang-froid étaient des monstres ; furent-ils pour autant des brutes épaisses et indignes d'intérêt ? Fort de ses témoignages de première main, l'historiographe nous suggère que non. Rien n'est jamais simple, et précieux sont les livres qui s'en souviennent, comme celui-ci, qui analysent, expliquent, et savent osciller entre adhésion et rejet sans jamais s'y fixer. L'auteur nous fait comprendre comment on devient gangster — la misère et l'humiliation jouant ici, comme toujours, un rôle décisif, et en prime il le fait de façon astucieuse, à coups de comparaisons aussi pertinentes qu'impertinentes. Exemple, le lien établi entre éducation religieuse et gangstérisme. Portrait d'un chef de gang :

«Il était à l'image du Dieu de l'Ancien Testament, il voyait, il jugeait, il punissait. Punir était plus divertissant que pardonner. (...) Son monde était semblable à celui des premières communautés de puritains, où le soupçon signifie déjà la faute, où être vu en train de sortir du mauvais immeuble (...) suffit à être taxé de sorcellerie, à être pourchassé, traqué, brûlé.»

Si l'Histoire a injustement associé le gangstérisme aux seuls Italiens, c'est que les gangsters juifs, ces précurseurs, ont disparu les premiers, tués indirectement par ce cataclysme que fut, même outre-Atlantique, la Shoah. Et c'est là peut-être le moment le plus riche du livre.

«Pour les gamins juifs de ma génération, Israël allait devoir prendre la place des gangsters. Il y avait là-bas des Juifs durs, qui étaient forts, des Juifs qui rendaient coup pour coup.»

Comparaison un brin sacrilège. Vise-t-elle à grandir les gangsters, ou à rabaisser Israël ? La seule certitude ici, c'est le subtil mauvais esprit de Rich Cohen. N'y a-t-il pas là un trait juif — juif à l'ancienne ? Plus Singer que Netanyahou.

Mickey Cohen et Sean Penn qui l'incarna au cinéma... |

Bizarre comme les lectures s'enchaînent, sans préméditation. Les Ritals ? Les revoilà. Non pas riches gangsters aux States, mais paysans pauvres chez eux.

Carlo Levi, médecin et peintre turinois, antifasciste, fut assigné à résidence en 1935 pour un an dans le plus paumé des villages du pied de la botte. Dix ans plus tard il tira de cette expérience un livre intitulé roman, autobiographique en fait : Le Christ s'est arrêté à Éboli (traduction de Jeanne Modigliani, Folio). Un livre qui aurait eu sa place — l'éloge est de taille — dans la fameuse collection Terre humaine.

L'auteur décrit cette micro-société villageoise avec une précision d'ethnologue : quelques notables dégénérés, les meilleurs s'étant exilés, laissant «les déchets, les bons à rien, les infirmes, les incapables, les fainéants», dont l'unique occupation est de se détester les uns les autres ; des paysans vivant dans une misère incroyable, que rapproche une «patience résignée, solidaire et séculaire» ; tous unis, notables et manants, dans un même désespoir, se sentant abandonnés de tous et même de Dieu (d'où le titre), unis également dans une haine farouche de Rome, de son pouvoir aveugle, mais subissant avec fatalisme l'oppression fasciste.

«Ils étaient là, debout, le chapeau sur la tête, noirs et méfiants, et les discours glissaient sur eux sans laisser de traces. (...) Ils n'étaient pas fascistes, ils n'auraient pas été non plus libéraux, ni socialistes, ni... que sais-je encore ? Car toutes ces affaires ne les regardaient pas, elles appartenaient à un autre monde et n'avaient aucun sens pour eux. Qu'avaient-ils à faire avec le Gouvernement, avec le pouvoir, avec l'État ? (...) Il y a la grêle, les éboulements, la sécheresse, la malaria, et il y a aussi l'État. Ce sont des maux inévitables, ils ont toujours existé et ils existeront toujours.»

Levi, médecin, est accueilli comme le messie, adopté, aimé — du coup, les autorités fascistes, dans leur connerie insondable, l'empêcheront d'exercer. L'écrivain leur consacre quelques pages féroces, réservant toute sa tendresse pour les villageois, ces êtres qu'on pouvait croire, à première vue, à peine plus humains que leurs bêtes ; il finira par les comprendre et les aimer, eux si différents de lui, au point de les rendre aimables et même admirables.

Pour que notre bonheur soit complet, notre ethnologue amateur est aussi un penseur profond (réflexions épatantes, notamment, sur Virgile et la religion antique) doublé d'un véritable écrivain. Les pages d'anthologie se succèdent, on enrage de ne pouvoir tout citer, ces portraits fabuleux par exemple, le vieux prêtre déchu, la servante magicienne... Juste un bref échantillon, décrivant les paysans : «à première vue tous pareils, petits, brûlés par le soleil avec des yeux noirs qui ne brillent pas et ne semblent pas regarder, comme les fenêtres vides d'une pièce sombre.»

Quand je pense que sans la main heureuse de Carole tirant ce livre du chapeau, j'aurais pu mourir avant de lire ça !

Le fameux village. |

Seconde merveille du mois : un roman que je n'avais pas envie de lire, mais pourquoi donc ? On en parlait dans les gazettes, il avait eu un prix, l'auteure avait un nom ronflant... Là encore, pour de mauvaises raisons, j'ai failli rater un sacré bonheur intitulé Réparer les vivants et signé Maylis de Kerangal.

Un jeune surfeur s'en va surfer, au retour il se tue en voiture, son cœur est greffé sur une femme en danger de mort. Le roman raconte ce qui se passe entretemps. Et il s'en passe, des choses. L'auteure est de la famille des explorateurs du réel, elle l'étudie dans le moindre détail, on devine qu'elle n'écrit pas une ligne avant de s'être minutieusement documentée. Comme un bon journaliste. Comme Flaubert.

Rédigé par le journaliste, ce récit serait déjà passionnant et bouleversant. Mais il déborde largement du cadre documentaire. Je découvre ici un écrivain de première force, à savoir quelqu'un qui non content de disposer habilement les mots, est conduit par une vision. Oui, la Kerangal est une visionnaire, elle a le don de relier tout ce qu'elle voit à tout le reste, de sentir l'inépuisable complexité du réel et de nous la faire sentir en nous embarquant dans des phrases immenses, pleines d'images inattendues, de mots rares, de rapprochements étonnants, brassant l'espace et le temps, tourbillonnantes, portées par un souffle somptueux, qui font de cette transplantation cardiaque un long rituel quasiment religieux — au sens le plus profond, primitif, religion sans Dieu ni dieux. Nous sommes tout du long dans l'entre-deux mystérieux entre vie et mort, et les scènes où la famille du jeune défunt se bricole un rite funéraire pour apprivoiser la douleur ne sont pas les moins frappantes.

«...puis Thomas sort de sa poche les écouteurs qu'il a stérilisés, et les insère dans les oreilles de Simon, allume le baladeur, piste 7, et la dernière vague se forme à l'horizon, en avant des falaises, elle monte, jusqu'à envahir tout le ciel, se forme et se déforme, déployant dans sa métamorphose le chaos de la matière et la perfection de la spirale, elle racle le fond de l'océan, remue les couches sédimentaires et secoue les alluvions, elle découvre les fossiles et renverse les coffres, divulgue ces invertébrés qui approfondissent l'épaisseur du temps, ces ammonites à coquille de cent cinquante millions d'années et ces bouteilles de bière, ces carcasses d'avions et ces armes de poing, ces ossements blanchis comme des écorces, le fond sous-marin aussi passionnant qu'un gigantesque dépotoir et une pellicule ultra-sensible, une pure biologie, elle lève la peau de la Terre, retourne la mémoire, régénère le sol où vécut Simon Limbres — la dune douce au creux de laquelle il partagea une barquette de frites à la moutarde avec Juliette, la pinède où ils s'abritèrent etc.»

Où l'on comprend pourquoi l'auteure a fait de son mort un surfeur : pour l'image de la vague qu'elle fait tourner dans le livre entier, encore une superbe trouvaille poétique dans un livre où elles pullulent.

Le plus étonnant : qu'un livre aussi riche, exigeant, parfois difficile, ait reçu un prix. Un prix décerné par des étudiants ! Alors ils lisent encore, les jeunes ? Après tout pourquoi pas, puisqu'on peut le faire maintenant sur son I-phone...

Au cœur de la vague. |

Le mois dernier, nous entrions dans la Pléiade Jaccottet ; nous y sommes encore, allant et venant un peu à l'aventure, et cette lecture-promenade est bien dans l'esprit d'un poète dont l'œuvre inlassablement parcourt des paysages aimés, prenant pour motifs les arbres, les fleurs, les montagnes, les eaux, les airs.

Il y a, dans ce fort volume, relativement peu de poèmes, et l'on comprend vite pourquoi. Jaccottet s'impose une exigence de vérité, de justesse, qui lui fait refuser tout ce dont la beauté trop voyante empêcherait une transparence absolue. Il s'est rendu compte, dit-il, «qu'il fallait renoncer aux trouvailles, même heureuses, pour simplement situer dans un certain air ce que j'avais vu.» Exigence admirable, mais si sévère qu'elle l'a longuement condamné au silence. Dans ces conditions, le poème n'est pas seulement l'aboutissement d'un long travail, c'est une aventure, une expérience spirituelle, dont le cheminement vaut d'être retracé. Voilà pourquoi, comme chez Ponge, pour des raisons légèrement différentes sans doute, les entours du poème tiennent plus de place que lui. Qui s'en plaindra, en lisant par exemple certaines pages lumineuses de La promenade sous les arbres :

«...Ce travail n'est pas seulement cérébral : il agit sur l'âme, en quelque sorte, il l'aide à s'alléger et à se purifier davantage encore, de sorte que la vie et la poésie, tour à tour, s'efforcent en nous vers une amélioration de nous-mêmes, et une clarté toujours plus grande.»

Il s'agit de créer «de mon esprit au monde un invisible réseau, un tendre et lumineux rapport, grâce auquel le monde, cessant de m'être hostile ou même simplement de m'échapper, [devient] ressource, demeure et trésor.»

Tout ce qui sort de cette plume-là, poème-quintessence ou prose plus diffuse, possède la même densité légère, la même pureté lumineuse, «une lumière si souverainement calme et si insaisissable qu'on en croirait de nouveau imaginable pour nous autres une paix sans fin.»

Cela, Jaccottet ne l'écrit pas à propos de lui-même, mais en conclusion d'un livre, Le bol du pèlerin, consacré à un peintre : Giorgio Morandi, qui passa toute sa vie à peindre des paysages vides des bouteilles et des bols. Morandi dont l'œuvre austère exerce une insidieuse fascination, même sur les reproductions timbre-postesques en noir-et-blanc de la Pléiade. Morandi si proche de Jaccottet : contemplation, patience, dépouillement, modestie.

Parlant de modestie, ce qui apparaît quand on lit ainsi Jaccottet, c'est que son extrême modestie n'est pas seulement une qualité attachante, mais une vision du monde et de soi-même, un outil essentiel à son travail d'écriture.

Giorgio Morandi (1890-1964) |

Félix Vallotton était Suisse comme Jaccottet, Vaudois comme lui et comme mes ancêtres maternels, ce qui lui suffit pour gagner ma sympathie. Il était peintre comme Morandi, très différent, si ce n'est que tous deux ont conservé une farouche indifférence aux modes.

Pour me consoler d'avoir raté l'expo Vallotton au Grand Palais, je me suis offert le catalogue, Félix Vallotton, le feu sous la glace, un grand et gros bouquin pas vraiment bon marché, mais Vallotton vaut de l'or. Je l'aimerais même s'il n'était pas Suisse ! J'ai toujours flashé sur le noir et blanc de ses xylographies, mais je connaissais moins sa peinture. Elle me frappe et me charme elle aussi, par l'audace tranquille des sujets, des cadrages, des postures, par l'étrangeté diffuse qui se dégage de ses toiles, bien plus émouvante pour moi que les trucs de certaines stars surfaites. J'échangerais, par exemple, dix Magritte contre un Vallotton un seul.

Le ballon, 1899. |

Nos films du mois passé ? Variés, comme toujours.

Carole étant amoureuse de George Clooney, je me devais de lui offrir un coffret consacré à son idole et de le regarder avec elle. Intolérable cruauté, est à l'image du chéri de ces dames : agréable, mais pas inoubliable. Les frères Cohen ont déjà fait mieux. Au fait, ça parlait de quoi ?

Innocents, de Bernardo Bertolucci, tourné en 2002 : un frère et une sœur qui s'aiment un peu trop déniaisent un jeune Américain sur fond de Mai 68. Les trois lascars sont des cinéphiles acharnés, mais pas autant que le réalisateur qui ne cesse de cligner de l'œil aux grands classiques, Enfants terribles de Cocteau en tête, sans oublier son propre Tango. Non, ce n'est pas nul, pas désagréable, mais sans que l'on sache précisément d'où ça vient, l'ensemble sonne un peu faux, un peu vain. Les rondeurs délicieuses d'Eva Green ne suffisent pas à remplir le film.

Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel. |

En voyant Ida de Pawel Pawlikowski, qui vient de sortir, pensé au mémorable Philomena de Stephen Frears (cf. Brèves n°126) : encore une histoire de famille et de deuil, encore une quête funèbre, encore de beaux personnages, à la fois forts et nuancés. Une orpheline, future bonne sœur, découvre que ses parents étaient juifs et part à la recherche de leurs corps pour leur donner une sépulture. Nous voilà plongés dans la Pologne communiste pauvre des années 60, reconstituée de façon hallucinante, dans un noir-et-blanc lugubre qu'illumine le beau visage de la jeune fille et le talent éclatant du scénariste-metteur en scène. Il conjugue à merveille, tout comme Frears, les exigences du spectacle et celles de la vérité humaine. Pawlikowski est un grand bonhomme — mais nous le savions depuis son My summer of love.

Choisira-t-elle Dieu ou la vie ? |

Et voici le moment des adieux : Alain Resnais nous quitte sur un dernier sourire énigmatique. Aimer, boire et chanter... Tout est familier ici pour les fans du maître, dont je suis : les acteurs fidèles donnant le meilleur d'eux-mêmes (Azéma, Silhol, Vuillermoz, Girardot, Dussollier, rejoints par Kiberlain), Alan Ayckburn adapté pour le troisième fois, la théâtralité de plus en plus affirmée, la mort qui rôde, la malice mêlée à la mélancolie. Et la surprise perpétuelle, au détour de si nombreux plans. Il nous aura étonnés jusqu'au bout. Et cette fois, au plaisir, à l'émotion, s'ajoute le chagrin de la fête finie, de tous ces films qu'il n'a pu faire, de toutes ces questions qu'on n'a pas pu lui poser.

Alain Resnais lors de son dernier tournage. |

Les larmes et la rigolade, la vie les mélange sans cesse. Il y a par exemple, dans le naufrage actuel de ceux qui gouvernent la France — naufrage électoral mais aussi moral — une perfection dans la désolation qui frise le comique. Le nouveau premier ministre, une petite brute ! Ce petit réac, adoré par les Français !

Comédie également à Chèvres aux élections municipales. Deux listes de droite se déchirent ; la légitime, soutenue par l'ancien maire, ses apparatchiks et l'UMP, se fait battre de deux voix ! L'usurpateur, tout aussi à droite que sa rivale, mais plus doué pour la com', l'emporte grâce aux voix des enfants d'immigrés du quartier Danton ! Des reubeu, des prolos, votant pour un parti qui n'a pour eux que mépris ! Quel baratin d'enfer leur a-t-il fait avaler ? Allons, mieux vaut sourire...

Tristesse : Dany Cohn-Bendit prend sa retraite, après un flamboyant discours d'adieu au Parlement européen, déclaration d'amour à l'Europe — elle que ces derniers temps on injurie partout. (Le pire, c'est qu'il n'y a pas que des crétins pour cracher sur elle. L'époque a rendu fous des gens très bien.)

Merci, Dany. Tu étais trop bon, trop propre, trop libre, pour que nous te laissions nous diriger.

Dernier discours au Parlement européen, 16 avril 2014. |

Mois de mai chargé pour le traducteur. Le 9, colloque à Thessalonique ; le 16, à Nantes, lecture de poèmes dans les rues de la ville, avec une halte au passage Pommeraye, puis soirée de chansons rebètika au café Chavalais ; le 24 à Paris, au Centre culturel suédois, toute une après-midi avec Ioànna Bourazopoùlou et son roman ébouriffant, Qu'a-t-elle vu, la femme de Loth ? (Ginkgo) ; le 27, à Grenoble, soirée de poésie contemporaine à l'invitation de l'Association franco-hellénique ; et enfin le 30, à Lagrasse, dans les Corbières, début d'un festival de trois jours sur le thème : les auteurs grecs face à la crise, avec les écrivains Markaris, Sotiropoulos, Hatzòpoulos, Chryssòpoulos et Kiourtsàkis.

Le mois de juin sera bien plein aussi.

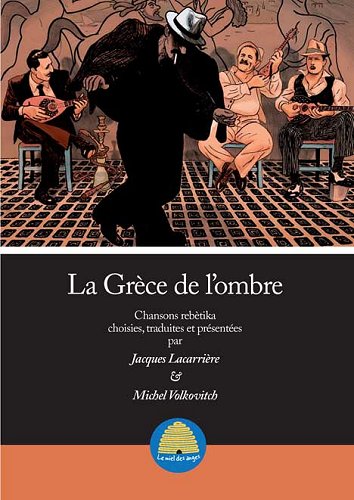

Ici et là, le traducteur devenu VRP traînera sa grosse valise pleine de livres : ceux qu'il a entrepris d'éditer à l'enseigne du Miel des anges, et qu'il faut vendre pour pouvoir en publier d'autres. Aux deux premiers volumes de l'anthologie Poètes grecs du 21e siècle, s'ajoutera dans quelques jours La Grèce de l'ombre, réédition revue et augmentée d'une anthologie de chansons rebètika, traduites par Jacques Lacarrière et moi-même, parue il y a quinze ans chez Christian Pirot et depuis longtemps épuisée. David Prudhomme, auteur de l'épatante BD Rébétiko (Futuropolis), nous a offert le dessin de couverture.

130 chansons, connues ou moins connues. |

En juin ? Ramuz, Follain, Massepain, Martet, Cannone, un autre Cohen, Ziffer, Echenoz... Une vraie salade russe, comme tous les mois.

Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait livresse... |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Que peut-on faire entrer dans un esprit plein de lui-même ?

Une grande réussite peut détruire un homme autant qu'un grand échec.

Un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre.