Le Paris au temps de Furetière...

BRÈVES

N°125 Février 2014

On ne peut pas aimer tous les livres, on ne peut pas toujours bien les choisir. Je viens de me planter encore. La digne collection de la Pléiade est le plus souvent de bon conseil, et jusqu'à présent j'avais trouvé mon bonheur dans le beau volume Romanciers du XVIIe siècle, relisant la célèbre Princesse de Clèves quand l'insultait naguère un nabot débile, puis découvrant il y a peu Le romant comique de Scarron, tous deux non tripatouillés, avec la savoureuse orthographe d'origine ; sur ma lancée, j'attaque Le roman bourgeois de Furetière et c'est là que ça coince.

«Je chante les amours et les advantures de plusieurs bourgeois de Paris, de l'un et de l'autre sexe ; et ce qui est de plus merveilleux, c'est que je les chante, et si je ne sçay pas la musique.» Ce tout début annonce la couleur : l'auteur délaisse les grands de ce monde (chevaliers du passé ou nobles du présent) pour les petits bourgeois parisiens, et l'héroïsme associé alors au genre pour un prosaïsme moqueur. Cette première page, par exemple, après avoir parodié les épopées antiques, épingle les clichés du roman traditionnel avec une verve sympathique et l'on se dit, chouette, ça va être léger, drôle, impertinent.

Commence alors le récit des amours de Javotte, qui séduit Nicodeme : «il en devint fort passionné, chose pour lui fort peu extraordinaire, car c'estoit, à vray dire, un amoureux universel. Néantmoins, pour cette fois, l'Amour banda son arc plus fort, ou le tira de plus prés...»

Voilà qui ne manque pas de saveur, mais pourquoi faut-il que le bon Furetière nous mâche les points sur les i en ajoutant : «...de sorte que la flèche enfonça plus avant dans son cœur qu'elle n'avoit accoustumé» ? La suite est à l'avenant, contée de façon un peu molle. La finesse, la rosserie, le vif de la satire, pourtant indéniables, en sont alourdis, assourdis. Là-dessus on laisse Javotte en plan pour passer aux amours de Lucrèce, qui tombe enceinte, chassé-croisé de prétendants et là tout s'embrouille tellement que je m'englue et abandonne au bout de soixante pages, mortifié comme un slalomeur le cul dans la neige pour avoir accroché l'un des premiers piquets.

J'aurais dû choisir L'histoire comique de Francion, de Charles Sorel, dernière œuvre du volume, carrément brindzingue semble-t-il. Ce sera pour une autre fois.

Le Paris au temps de Furetière... |

Le goût des mots, de Françoise Héritier (Odile Jacob). Ah le beau titre ! On se lèche les babines... Des amis nous en parlent, leurs yeux brillent, on s'achète la chose et vlan, nouvelle déception. Tous les détails dans le COUP DE LANGUE de ce mois («Insipide»).

Il y a comme ça des séries. La troisième mauvaise pioche est due au hasard, notre tirage au sort mensuel extrayant du purgatoire un ouvrage de feu la collection Poésie 1. Ils ne coûtaient rien, ces petits bouquins, dans les années 70, ils ont sûrement été beaucoup lus à l'époque, mais comme ils ont mal vieilli ! Papier déjà moche avant d'avoir jauni, pages de pub vintage... On a beau croire à la force des textes, soutenir vertueusement que le support n'est pour rien dans le plaisir esthétique, cause toujours : un beau poème est encore plus beau sur du beau papier.

La nouvelle poésie négro-africaine, paru en 1976, étale du baratin sur plus de cent pages avant d'aborder les poèmes, réduits à la portion congrue. Sept poètes issus de plusieurs pays, une poésie assez uniformément exubérante, colorée, mouvementée, tellurique, beaux poèmes de René Depestre (Haïti) et Édouard J. Maunick (Île Maurice), mais j'ai une légère préférence pour les vers du Congolais Maxime N'Débeka, moins connu qu'eux, où le monde s'ébroue joyeusement dans un tohu-bohu d'images :

...et le chiens de mes orteils

qui chassent à la flairée

dans les sentiers solitaires.

Un pied terrible

feuillette la foule des sentiers

ce pied qui s'en va

de long en large

qui s'en va

interroge les empreintes des pas

Tout le monde est

comme tout le monde

moi pareil à vous

et vous comme moi

La vie bonne à danser

les crânes légers évidés

bêlent comme des bambous ivres

mais les corbeaux des pieds

déploient les ailes des songes...

Eh bien le bilan n'est pas si négatif, après tout.

Les bonnes surprises, ça existe aussi. Revisitant la collection Rouge et Or de mon enfance, je n'ose pas rouvrir les romans de Saint-Marcoux, que je dévorais dans les années 50 et 60 — avec moins de ferveur il est vrai que ceux de son mari, Jean Sabran alias Paul Berna. Jany Saint-Marcoux, née en 1920 comme ma mère, a écrit vingt-sept romans pour la jeunesse en vingt ans, avant de s'arrêter à cinquante ans d'un coup et pour toujours, chose étrange. Elle a eu un succès fabuleux (un million et demi de jeunes lectrices, plus moi) ; aujourd'hui elle a quitté ce monde et tous ses livres sont épuisés.

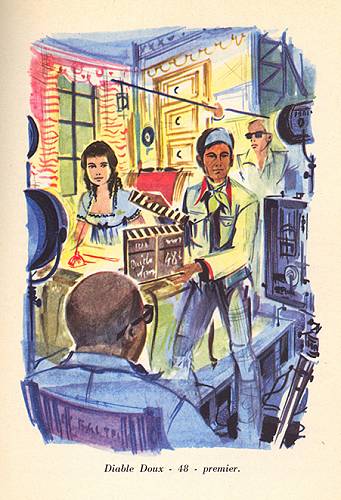

Lequel choisir ? Les sept filles du roi Xavier ? Le voleur de lumière ? L'oubliée de Venise ? Le château d'algues ? Non : Le diable doux, beau titre, et je me souviens que ça parle de cinéma.

Paris, place des Vosges, vers 1960. Une fille de quinze ans est remarquée par un grand metteur en scène qui lui donne le premier rôle dans son nouveau film. (Le diable doux, c'est cette voix enjôleuse que le personnage entend et qui l'incite à faire des bêtises.) L'héroïne du livre, elle, est irréprochable, mais on l'accuse à tort d'un vol et elle sombre dans la déprime. Qu'on se rassure, tout va s'arranger. Les garçons qui ont volé la broche la rendront, ce sont de braves garçons au fond.

Un ado actuel, assurément, trouverait débile ce Diable doux fort peu diabolique, sans jouets électroniques, ni sexe ni violence. La littérature jeunesse elle-même est devenue plus épicée et je doute que la gentille Saint-Marcoux sorte un jour du purgatoire. Mais faut-il juger les œuvres du passé selon les seuls critères du présent ? La désuétude est-elle toujours un défaut ? J'aime bien lui rendre visite parfois, comme à une douce grand-mère. D'autant que ce livre sage ne m'a pas semblé gnangnan, sa lecture ne m'a pas ennuyé, je l'ai même trouvé plutôt bien écrit, et le journal intime de la petite, qui occupe la majeure partie du livre, sonne vif et juste. Faire parler une ado de façon naturelle, ce n'est pas donné à tout le monde.

Sandrine vue par Gilles Valdès. |

Vivent les amis ! Sans Fred, mon ancienne élève, je n'aurais jamais connu Marion Zimmer Bradley. Fred travaille dans une petite maison d'éditions, Le passager clandestin, dont l'une des collections fait revivre des textes du passé parlant du futur. La SF, de fait, acquiert un charme de plus quand on compare sa vision de l'avenir avec la réalité.

Il y a dans cette collection baptisée «dyschroniques» des auteurs connus, Philippe Curval en tête — nous le retrouverons le mois prochain —, et d'autres oubliés, comme cette Ms Bradley qui publia en 1955 un court roman, La vague montante.

Des explorateurs de l'espace revenant sur terre après des années ne reconnaissent rien : l'humanité a viré de bord. Elle a mis fin à une course au progrès devenue suicidaire et vit dans la frugalité. Plutôt bien vu il y a soixante ans, en pleine euphorie moderniste ! Voici ce que sont les humains de ce temps-là, et du nôtre : «[des] barbares stupides et primitifs, entassés dans leurs villes qui ressemblaient à des caves mécaniques, tapis derrière du verre et de l'acier, et n'ayant plus pour voir le monde environnant que les yeux des écrans de télévision ou les fenêtres de leurs appareils aériens !»

La réadaptation des voyageurs, plus ou moins facile, est décrite ici avec subtilité, sans manichéisme. Le porte-parole des nouveaux terriens dit en conclusion : «Notre mode de vie actuel ne durera pas éternellement. C'est une période intérimaire, au mieux, une période d'essai, une sorte de temps de repos pour permettre à l'être humain de retrouver un jugement sain avant d'aller de nouveau vers l'avant.» Les personnages, de même, ne sont pas des marionnettes, mais des êtres nuancés. Même si l'auteure ne cache pas sa sympathie pour la nouvelle donne, elle n'en manque pas non plus pour l'unique réticent, adoptant même un instant son point de vue, dans une scène où il se souvient du poème de Tennyson, «Les Lotophages», inspiré de l'Odyssée :

«Il se demanda si, parmi les Mangeurs de Lotus, il s'en était trouvé un qui, ayant d'abord refusé le poison, l'avait finalement avalé pour ne pas mourir de faim, ou parce qu'il ne pouvait plus supporter l'affreuse solitude d'être le seul sain d'esprit parmi un équipage abandonné à ses rêves ?»

La SF, continent immense et mystérieux, plein de richesses, que je connais si mal...

Un bémol tout de même, chers Passagers clandestins : le nom de la traductrice, Elisabeth Vonarburg, absent de la couv. et de la 4e de couv., noyé page 2 en caractères microscopiques... Allez les gars, un petit effort... Sans le traducteur, pas de livres étrangers ! Sans compter que la Vonaburg, c'est une star, écrivaine de SF elle-même, connue de tous les fans du genre.

Les anciennes villes modernes, abandonnées, en ruines. |

C'est le mois des résurrections sur volkovitch.com. Revoici Jean Forton. Qui le connaît aujourd'hui, à part les fureteuses éditions Finitude, passées maîtres dans l'exhumation d'intéressants cadavres ? Finitude a l'un des rares catalogues où l'on puisse pêcher au hasard sans être jamais déçu, ou presque.

Jean Forton, mort en 1982 à cinquante-deux ans après avoir cessé de publier à trente-six, n'a jamais connu les feux de la gloire. Normal : trop discret. Je ne connais pas ses huit romans ; Finitude vient de rééditer sous le titre Toutes les nouvelles, en 300 pages, les deux recueils de textes courts qu'il avait publiés il y a dix ans.

Discret, Forton, disais-je. Ses héros n'ont souvent rien d'héroïque, et s'il se passe quelque chose de spectaculaire, l'auteur n'élèvera pas pour autant la voix. Il affectionne l'ironie feutrée, la cruauté douce. La narration est si habile qu'elle en paraît limpide et l'écriture si travaillée qu'on la croirait simple. Quant aux chutes... On en trouvera ici une variété impressionnante — jusqu'à l'absence inattendue de chute, qui n'est pas le moins efficace.

Dans «La révélation», l'enfant Romuald, orphelin, est recueilli par l'austère Me Bon, notaire, et par sa fille Cécilia, plus vraiment jeune fille, pas encore vieille fille. Un soir le gamin est tellement triste qu'elle le laisse dormir avec elle, en lui disant de se tourner pendant qu'elle se déshabille. Il obéit scrupuleusement, mais aperçoit dans un miroir «une adorable vision, une forme nacrée et rose, d'une douceur exquise, d'une grâce à vous tirer des larmes, c'était le sein de Cécilia qu'elle offrait de profil, innocemment, modelé par la flamme dansante de la bougie et caressé par la pointe ondulée de ses cheveux. En Romuald naquirent alors des sensations extrêmement agréables, telles qu'il n'en avait jamais connues, si précises qu'il en était un peu confus, mais tellement puissantes et souveraines qu'il décida sur le champ que sa vie tout entière leur serait consacrée.»

Une chute, ça ? Un envol !

Photo W.N. Hagborg, 1909. |

Autre éditeur cher à mon cœur, autre catalogue exemplaire : Le temps qu'il fait de Georges Monti. C'est à lui que Michel Arbatz, dont j'ai admiré ici même le Moulin du parolier l'autre jour, a confié un récit autobiographique, Le maître de l'oubli, paru en 2008.

Le père de l'auteur est juif tunisien d'origine, ouvrier, communiste militant. Très vieux, il perd peu à peu la mémoire. Son fils, lui, appartient à une gauche plus radicale : il a lâché ses études pour travailler en usine et mener les masses laborieuses à la révolution. Le livre raconte les parcours des deux hommes — celui du fils surtout — et la difficile relation entre eux.

Ces gars qui après 68 ont tout quitté pour se battre et tenter de changer le monde, j'en ai connu quelques uns, Jean-Pierre Martin surtout, dont Le laminoir (Champ Vallon) décrit la même expérience. Elle fut un terrible échec, Arbatz ne le dissimule pas plus que Martin. L'un comme l'autre, sans pour autant se renier, font ressortir lucidement le côté foireux et dérisoire de l'aventure. Ils ont raison, ce qui ne m'empêche pas d'être au moins aussi sensible à la dimension héroïque de leur combat. Eh oui, ces jeunes mecs d'il y a quarante ans, pour moi, furent des espèces de saints.

Si je le dis, si j'insiste, c'est qu'eux-mêmes ne vont pas le crier sur les toits. Arbatz se raconte, tout comme Martin, avec un beau mélange de sarcasme et de tendresse, d'émotion et d'humour. Si cette confession arbatzienne va rester pour moi, au même titre que le Laminoir martinesque, un livre très précieux, c'est pour la richesse et la justesse du regard sur soi et sur le monde, la richesse et la justesse de l'écriture aussi.

Beau portrait de ceux qu'on appela bientôt les établis, «s'achetant des bleus de chauffe avec la même fierté qu'un novice enfile la bure. Déposant leurs violons, leurs dictionnaires de langues orientales, leurs tables logarithmiques pour venir s'imprégner de trichloréthylène ou de limaille de fer.» Belles pages décrivant avec un luxe de détails impressionnant le travail du soudeur. Autres belles pages sur le lent déclin du père, que l'auteur ne cesse d'interpeller, pour le comprendre, pour être compris de lui.

Robert Linhart, dont L'établi (Minuit), qu'il faut que je lise, est le classique du genre... Jean-Pierre Martin, Michel Arbatz... Jean-Claude Pinson... les Rolin brothers... Jean-Paul Cruse... bien d'autres... Que de futurs écrivains parmi eux ! Et comme tout cela est loin de notre présent pépère, loin comme l'Inde ou la Chine...

Les couleurs de l'époque. |

Lequel de mes chers et précieux indics m'a conseillé de lire Gaëtan Soucy ? Est-ce toi, Norbert ? Merci pour la découverte. La petite fille qui aimait trop les allumettes (Points Seuil), roman de 1998, est l'un de ces livres où l'on se retrouve dans une autre atmosphère, une autre pesanteur : histoire étrange, personnages étranges, lieux étranges (à peine décrits), est-ce un roman, une fable, un conte ? Un père (un tyran) meurt, laissant ses deux enfants jumeaux libres et désemparés, contraints d'affronter le monde, cet inconnu. Le narrateur (l'un des jumeaux) semble plutôt neu-neu, mais il lit Saint-Simon ; en fait c'est une fille, mais on ne l'apprendra que peu à peu, vers la fin du livre. La langue elle-même est étrange : pas de québécismes malgré les origines de l'auteur, mais des expressions insolites, des constructions tordues, des mots rares ou archaïques ou déformés ou détournés, un français bousculé qui accroît le malaise — et le plaisir.

«Aux premières langueurs de l'aube, je prenais mes jambes et mon cou.» Savoureux, non ?

Pierre Lepape, dans une préface lumineuse, nous explique. Ce père terrible, c'est aussi bien Dieu, qui meurt tandis que la crainte et la culpabilité continue de peser sur les jumeaux, comme sur les âmes trop longtemps catholicisées à outrance du Québec et d'autres lieux. Interprétation qui s'impose, en effet, sans empêcher pour autant la lecture naïve au premier degré.

Échantillon. La narratrice :

«J'ai horreur de la musique. Parce que la musique, tenez-vous bien, c'est une abjection, une pieuvre avide qui se nourrit de nous. Faites-en surgir dans un rayon de cent mètres, et je n'ai plus de cœur, il m'est sorti du ventre où il habite, il éclate par terre sous mon regard désemparé, même si j'ai les yeux fermés, il me revient en élastique dans la poitrine en y perçant un trou de balle, et c'est une plaie qui vit et ressuscite à chaque note, et j'en mourrais de ma mort la plus délicieuse tellement c'est atroce et cruel et éprouvant, comme la vie.»

«C'est horrible comme c'est beau», dit-elle ailleurs de la musique, Lepape reprend l'expression à propos de la langue de l'auteur, et pourquoi pas ne pas l'appliquer au livre tout entier ?

Dernière lecture du mois : un Simenon, tiré là encore du volume II de la Pléiade, dont se confirme l'extrême richesse. Encore un Simenon, dira-t-on. Mais les auteurs les plus familiers eux-mêmes peuvent parfois nous surprendre, à l'image de ce livre-là : Le président, de 1958.

Un vieux politicien, ancien président du Conseil, retiré à la campagne, attend la mort. On dit que Simenon s'est inspiré de Clemenceau, mais en même temps la fin de son personnage — alors que lui-même, à cinquante-cinq ans, est dans la force de l'âge — semble souvent décrire prémonitoirement ses propres dernières années.

«N'avait-il donc d'indulgence que pour le vieil homme qu'il était devenu et qui se déshydratait lentement (...) jusqu'à n'être plus que du parchemin sur un squelette, avec, dans une tête aux os saillants, un cerveau qui continuait à travailler à vide ?

Car à quoi pensait-il toute la journée, tandis qu'on marchait à pas feutrés autour du grand homme dont un éternuement devenait un drame ?

À lui ! Lui ! Toujours lui !

Il tournait en rond autour de lui-même, parfois satisfait, le plus souvent mécontent et hargneux.»

Il ne se passe quasiment rien pendant ces quelques jours : une tempête, un coup de fil bizarre et la nouvelle d'un remaniement ministériel qui ravivent tous deux d'anciens souvenirs. Le seul événement attendu, la visite de l'ancien protégé, n'aura pas lieu. Solitude, amertume, dépouillement. On dirait qu'ici le romancier au sommet de son art s'impose un double défi : se passer d'un héros sympathique ; et surtout — défi à la Racine, à la Flaubert — faire quelque chose avec rien.

Simenon n'est sans doute pas sur les mêmes hauteurs que les géants précités, mais on n'en finit pas d'admirer l'habileté technique du romancier, et surtout ce don qu'il a de trouver l'humain là d'où il semble le plus absent. Cette non-histoire plutôt sinistre, ce personnage déplaisant, difficile, égoïste, comment se débrouille-t-il pour nous les rendre intéressants, et peut-être même, oui, attachants ? Le regard que l'auteur pose sur son héros, mélange d'adhésion et de répulsion, rend aussi vivant et proche que possible cet homme aux portes de la mort.

Non, pas envie de voir le film qu'en tira Henri Verneuil avec Audiard aux dialogues et Gabin en président. Il y a tant de bons films à l'affiche, tant de DVD alléchants.

Je suis sans doute le dernier à me mettre aux séries télévisées. J'aimais autrefois les histoires découpées en tranches, dans Spirou, le prochain épisode attendu pendant toute la semaine ; je retrouve cet ancien plaisir avec les DVD de Top of the lake, série nouvelle et déjà célèbre de Jane Campion.

C'est du grand art. Chaque épisode amène de nouvelles révélations sur les personnages, le passé remonte comme les cadavres du fond des eaux du lac. J'en parlerai le mois prochain, lorsque nous aurons vu les six épisodes. Carole voudrait les avaler tous d'un coup, et moi je souhaite garder un espace entre eux, pour que chacun résonne en nous longuement, que l'histoire prenne toute son ampleur, qu'elle s'étale et se mêle à nos vies.

Est-elle encore vivante, la petite ? |

Paris étant loin de Chèvres et l'âge rendant flemmard, nous aurons passé tout ce mois au régime DVD. Voici La communion solennelle de René Féret, vu jadis à sa sortie en 1976. Ça commence par un grand banquet familial dans une ferme picarde, ça continue en flash-back avec l'histoire de la famille dans un grouillement de personnages et d'époques, on s'y perd très vite et ce n'est pas grave, on est heureux de ces retrouvailles avec Philippe Léotard, le délicieux Dalio et tant d'autres, avec ses propres souvenirs du film, avec l'excellent René Féret qui démarre ici un trip autobiographique en plusieurs épisodes qu'on s'apprête à suivre sur ses traces.

Et encore, ils n'y sont pas tous ! |

Vincent Dieutre, documentariste, j'ignorais jusqu'à son nom. Son Jaurès le montre dans une salle de montage, racontant à une amie sa brève passion amoureuse avec un homme, et en même temps montrant à l'amie ce qu'il a filmé depuis l'appartement de l'homme, à Jaurès, là-haut dans le XVIIIe parisien : un campement d'immigrés, au bord du canal, caché juste sous la chaussée. Quelques semaines d'été, deux actions parallèles qui apparemment n'ont rien à voir, à cela près qu'un jour les immigrés ont été chassés par la police, et peu après l'homme tant aimé a disparu lui aussi. Y a-t-il d'autres liens plus souterrains entre les deux moitiés du film ? Sûrement. Ce Jaurès d'une heure à peine, si plein alors qu'il ne s'y passe presque rien, vous laisse tout rêveur et hanté durablement par la douleur tranquille qui en émane.

Parmi mes lecteurs et indics préférés, à côté de Norbert il y a Lucien, qui a non seulement tout vu, mais tout lu. Me voyant goûter les films déjantés d'Alex Van Warmerdam, il m'a aussitôt conseillé quelques OVNI scandinaves, de quoi s'offrir un mini-festival. Voici pour commencer Nous, les vivants (2007) du Suédois Roy Andersson, suite de scènes plus ou moins connectées, situées dans la même ville froide, quelque part entre Beckett et le Tati de Playtime. Un mélange d'existences grises, banales et d'incongruité galopante. En fait, ça ne ressemble à rien de connu. Et cette mise bout à bout d'images souvent déprimantes donne un film hautement réjouissant. Un Lucien d'or pour Andersson !

À voir sur Internet, un choix de ses pubs...

Artiste incompris. |

Il m'arrivait naguère de commenter ici même l'actualité. J'en ai de moins en moins le courage. On se demande ce qui est le plus triste : ce qui se passe ou la façon dont la presse le raconte.

Allons, courage, voyons le bon côté des choses, il y en a toujours un. Même dans la sinistre affaire Dieudonné. Ce geste dont tout le monde parle... oui, la quenelle... Eh bien la quenelle me réjouit. Non par la pensée (l'absence de pensée) et tout le nauséabond qu'elle manifeste — sans compter que tu ne peux plus maintenant te gratter l'avant-bras sans que des abrutis te fassent des clins d'œil complices. Non, ce qui m'enchante, c'est la justesse du geste, son côté salut nazi soft, la main prise de honte arrêtant le bras dans son élan — comme quoi même chez les grandes gueules il peut rester un fond de timidité.

Et puis quel mot bien choisi ! Quenelle. Ça commence fort, percutant, la queue montre le bout de l'oreille, attention les mecs, vous allez voir, et tout de suite, plof, débandade, ça retombe tout flasque. Sait-on que débander se dit aussi, de façon imagée, «faire flanelle» ? Branle bas chez les fachos... On objectera que ces gars-là, en principe, arborent une virilité arrogante. Oui mais chez eux c'est la cervelle qui bande mou.

Les Grecs ont leurs néo-nazis, cette Aube Dorée dont on parle dans toute l'Europe, mais à ma connaissance il n'y a pas, il n'y a jamais eu en Grèce d'artiste d'extrême droite. Je ne me souviens pas d'avoir lu dans la prose, la poésie ou le théâtre grecs récents, de propos politiquement douteux.

J'ai le plaisir d'annoncer que Saison de Paradis, le dernier recueil de Stratis Pascàlis, traduit par le serviteur des volkonautes, est enfin disponible aux éditions Al Manar. Pascàlis, né en 1959, est l'un des plus grands poètes grecs de sa génération. Un large choix de ses poèmes antérieurs, Poèmes d'un autre, attend patiemment les lecteurs aux éditions en ligne publie.net, tandis que le Miel des anges prépare fiévreusement le volume 2 de l'anthologie Poètes grecs du 21e siècle.

Autre publication : Femmes de Grèce, de Galatée Kazantzàki, qui fut l'épouse du célèbre écrivain. «Une femme hors du commun, très progressiste», nous dit la traductrice, Simone Taillefer, qui fait là d'excellents débuts, avec ces treize nouvelles où l'on voit des femmes affronter la société patriarcale et machiste de leur temps. Belles nouvelles, belle traduction. Simone Taillefer n'a pas seulement redécouvert ces textes, elle les a publiés elle-même (simone-taillefer@club-internet.fr), une formule qui a de l'avenir, me semble-t-il...

Quelques notes de musique avant de se quitter, pour souhaiter à ceux qui me lisent le bonheur d'écouter Gabriel Fauré.

J'ai parlé ici l'an dernier de son sublime Requiem, immense caresse sonore, œuvre de jeunesse qui l'a fait échapper à l'oubli, mais ses œuvres plus intimes, musique de chambre ou mélodies, sont elles aussi un enchantement perpétuel. Fauré ne fut pas un génie fracassant comme Stravinsky, voire Debussy, il n'a pas débarqué dans des contrées nouvelles ; resté dans son pays d'origine, celui de la musique tonale, dans ses forêts, ses chemins, ses jardins cachés, il y a découvert des beautés inconnues.

La meilleure introduction à sa musique est le DVD que lui consacre Jean-François Zygel, pédagogue génial, dévoilant les charmes de ses mélodies planant sans fin, de ses harmonies d'une subtilité inouïe.

Ses mélodies sur des poèmes de Verlaine (ah ! La bonne chanson !) rivalisent avec celles de Debussy, c'est tout dire. Réécouté cette fois un recueil moins connu, La chanson d'Eve, et surtout la première mélodie, «Paradis» («C'est le premier matin du monde...»), splendeur entre les splendeurs, d'une étrangeté mélodique et harmonique rares ; l'auditeur s'y retrouve en apesanteur... Renée Doria et Irma Kolassi, depuis longtemps défuntes, y sont admirables ; on les trouve sur Dailytube ; entre les deux mon cœur balance.

Fauré (1845-1924) devant son piano. |

Au programme de mars ? Aslam, Augiéras, Aurembou, Bernanos, Charrin, Chevillard, Curval, Fargue, Lamartine : casting homogène, classique et sans surprises, comme d'hab.

L'enfance, âge d'or de la lecture. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Avec les progrès de la médecine, notre désespérance de vie augmente.

L'histoire nous enseigne que les hommes et les nations ne se conduisent avec sagesse qu'après avoir épuisé toutes les autres solutions.

Je n'ai jamais rencontré d'homme amoral qui ne soit convaincu de sa vérité, si ce n'est de sa supériorité morale.