101, rue Condorcet, Clamart

BRÈVES

N°124 Janvier 2014

Meudon, Clamart, Boulogne, Issy-les-Moulineaux, ils étaient nombreux dans mon coin de banlieue autrefois, les Russes exilés. Se loger dans ces faubourgs, entre les deux guerres, ne coûtait pas encore la peau des fesses. Paris tout proche était déjà trop cher. Mon grand-oncle Stanislas, l'un des assassins de Raspoutine, plein aux as, lui, résidait dans le XVIe, tandis que mon grand-père bien-aimé, Mikhaïl Nikolaïevitch, ancien officier de hussards, vivait chichement au pied de la côte des Gardes, à trois verstes de Chèvres.

A-t-il connu Sergueï Efron, ancien militaire lui aussi, qui avait presque son âge, et qui comme lui mettait un rien de beurre dans sa purée en jouant les figurants aux studios de Billancourt ? Ont-ils tourné dans le même bal devant les caméras d'Abel Gance ?

Ils n'étaient sûrement pas copains. Efron, parti de Russie bien blanc, virait lentement au rouge, et en plus il était juif... La diaspora des émigrés les voyait d'un sale œil, lui et sa femme, une certaine Marina Tsvetaïeva.

La grande poétesse a vécu tout près d'ici ! Je n'en savais rien. C'était vers 1930. Je l'apprends par un livre paru à la Différence, 101, rue Condorcet, Clamart. L'auteur, Simon-Pierre Hamelin, s'est aperçu qu'il avait habité dans son enfance la même maison que la poétesse, un demi-siècle après elle. Il en a fait un récit très court, car le séjour fut bref et l'on en sait peu de chose. La chose est même intitulée roman, car il a fallu imaginer ce qu'on ne sait pas.

Les longues tartines sont bien souvent inutiles : ici, en soixante-dix pages, l'auteur nous emballe, nous englue dans ces lieux gris et nuls («Il n'y a rien ici», première phrase du livre), où «l'horizon ne veut décidément mener nulle part», où le couple déraciné avec ses deux jeunes enfants crève misère en rêvant de retour «dans un pays qui n'existe pas et ne sera jamais plus». Ils rentreront, et mourront broyés.

Hamelin se borne à une scène — l'arrivée de l'huissier chargé de saisir leurs meubles —, dont chacun des personnages décrit une partie. Toutes les voix sont justes, y compris celle de la poétesse, égarée dans un monde à tous points de vue étranger :

«Je ne suis bonne à rien qu'aimer ou écrire, ce qui est parfaitement le même verbe. La poésie, savez-vous, a besoin seulement de choses dont personne n'a besoin. C'est l'endroit le plus pauvre de toute la terre. Et cet endroit est sacré, invisible, minuscule et sacré, comme la table de mauvais bois, l'autel où j'ancre mon coude anguleux.»

Citation cachée ? Invention de l'auteur ? Dans ce dernier cas, chapeau.

Tout le livre est porté ainsi par une passion très slave, dans un français lyrique avec mesure où des tournures un peu insolites parfois sonnent comme un léger accent allogène. Du beau boulot, de quoi nous réjouir, même si tout ce qui me rappelle mon grand-père me plonge dans la tristesse.

Ton bal, Diéda, c'était dans quel film d'Abel Gance ? Pourquoi t'ai-je si peu interrogé jadis ?

101, rue Condorcet, Clamart |

Diéda, mon grand-père, qui n'avait pas le sou, n'arrêtait pas de m'acheter livres et BD pour apaiser ma fringale de lecture. C'est lui sans doute qui m'a offert ce volume de feu la collection Rouge-et-or que je rouvre aujourd'hui, plus de cinquante ans après.

Rouge-et-or ne publiait pas seulement des inédits : Le petit roi, d'André Lichtenberger, date de 1910. Dans un royaume imaginaire et sinistre d'Europe centrale, le roi est un jeune orphelin fragile et solitaire, écrasé par la tâche qui l'attend. Une maladie providentielle l'envoie sur la Côte d'Azur, bref rayon de soleil avant qu'il retourne affronter son destin.

Je craignais les retrouvailles. J'avais tort. Ce livre que je connais pratiquement par cœur me donne autant de plaisir que jadis. Je goûte mieux l'habileté de l'écriture, qui permet une lecture double : tout est vu avec les yeux de l'enfant, mais ce qui lui échappe est suggéré à demi-mot pour l'adulte. Certains passages un peu mièvres ne le sont que pour être mieux démentis ensuite. L'auteur déploie toute la gamme de l'ironie, du coup de patte feutré à la morsure. La violence et la mort ne cessent de rôder autour de l'enfant, qui se retrouve même, tout à la fin — ça, je l'avais oublié — au bord du suicide. Ce personnage du petit roi est analysé avec finesse, et il n'a pas que des bons côtés. Témoin ce passage où il frappe violemment Nelly, sa chienne, sa seule amie :

«Peut-être que s'il avait eu sous la main de quoi tuer Nelly, un couteau, un sabre, n'importe quoi, il l'aurait égorgée, comme un boucher, de ses propres mains.

Quoi ? Michel aurait fait cela ? Michel qui hait la guerre et les conquérants ! Michel qui a l'horreur du sang ! Revenu de très loin, Michel atterré se regarde et tremble. Qu'est-ce donc que cette force maudite qui tout à coup jaillit des profondeurs de son être, le jette hors de lui-même, est capable de faire de lui une bête de proie ?»

L'hérédité, aucun doute. Ses ancêtres étaient des brutes sanguinaires.

Pas mal, pour un livre d'enfants d'il y a cent ans. On a envie de relire aussi les deux livres de Lichtenberger les plus célèbres, autres portraits d'enfant très réussis : Mon petit Trott et La petite sœur de Trott.

Mais qui lit ça encore ?

Le méchant anarchiste. |

Les histoires d'enfance, je ne m'en lasse pas, qu'elles soient fictives ou réelles, biographiques ou autobio. Voici Comment j'ai appris à lire, nous raconte Agnès Desarthe. Il y a là un sacré mystère : comment cette auteure d'une dizaine de livres, par ailleurs traductrice prolifique, dont on pourrait penser que les livres sont sa vie, a-t-elle pu si longtemps détester la lecture — au point, dit-elle, d'entrer à Normale Sup sans lire les œuvres du programme ? (La khâgne, à vrai dire, n'est pas l'endroit le plus propice pour bouquiner.)

Le livre prend logiquement la forme d'une enquête, la clef de l'énigme arrivant très tard comme il se doit, au détour d'un flash-back — le secret se cache dans la petite enfance, comme il se doit aussi. Cette histoire d'une vie est en même temps le récit de l'écriture d'un livre : l'auteure sait à peu près où elle arrivera, mais pas toujours par quel chemin. «Mais voilà, comme toujours, le livre que j'écris n'est que le faux frère de celui que j'avais conçu, un jumeau hargneux, un traître, un gnome contrefait.» Ce qui rend ce livre excitant, c'est aussi ce côté aventureux, vivant de la pensée. Il abonde en points de vue originaux, les traducteurs en particulier y trouveront leur miel, et peu importe si l'on n'est pas toujours d'accord. Je pardonne même à l'auteur sa tendresse pour «la délicieuse langue technique de l'analyse textuelle», ce tue-la-joie frigidifiant qui confirme nos lycéens dans leur dégoût des livres.

Agnès Desarthe aime les calembours, c'est fort bon signe ; je ne partage pas son mépris pour Le grand Meaulnes, mais elle parle fort bien des écrivains qu'elle aime, à savoir, en vrac : Prévert, Camus (joli dédain des modes !), Duras, Faulkner, Singer et quelques autres.

Agnès adolescente : «Avec les auteurs russes, j'ai l'impression de retrouver un passé aboli, une vie déjà vécue (...) : j'ai séjourné dans la cerisaie, j'ai été une mouette, si je cherche bien, un de mes oncles devait s'appeler Vania.» La lecture ne reçoit pas de si beaux éloges tous les jours.

Dommage que l'éditeur ait des ennuis d'argent... Ayant repéré six co(q)uilles en 180 pages, j'invite les amis de M. Stock à se cotiser pour lui payer un correcteur.

Image du temps jadis... |

Je n'avais pas encore lu Desarthe, mais mes autres lectures du mois sont des retrouvailles. Revoici donc, tirée du chapeau par la main de Carole... Elizabeth Taylor !

Non, pas la star à bagouses, mais son homonyme plus discret, romancière et nouvelliste anglaise du siècle dernier. Je m'étais déjà régalé de ses nouvelles, dont certaines (Cher Edmund et Le papier tue-mouches) sont disponibles en français chez Rivages. Mais où donc en ai-je parlé ici ? Quel bordel, ce site. Je ne suis pas le dernier à m'y perdre.

Cette fois le tirage au sort m'attribue Mrs Palfrey, Hôtel Claremont (Mrs Palfrey at the Claremont), roman, chez Rivages toujours — lequel Rivages a publié toute son œuvre romanesque, bravo.

Nous sommes à Londres dans les sixties (le livre parut en 1971), mais on pourrait aussi bien se trouver avant-guerre. Une veuve s'installe dans une pension de famille parmi d'autres vieillards. Décrépitude, désuétude, solitude, quelques menues péripéties, quelques rencontres décevantes, la mort pour finir : pas très glamour tout ça, pas très rock n' roll, pas follement joyeux. Et pourtant on ne s'ennuie pas, on déguste, on savoure : Mrs Taylor déploie pour nous des trésors de finesse, par subtiles petites touches, avec une cruauté mêlée de compassion et un nuage d'humour dans le thé de sa mélancolie. Voilà l'Angleterre à son plus pur, et son meilleur. Jane Austen eût été sans doute un peu jalouse.

Mrs Palfrey a fait la connaissance d'un sympathique jeune homme qui l'invite chez lui :

«Il la regardait. Des veines couleur d'étain se ramifiaient au dos de ses mains diaphanes. Il la détailla soigneusement tandis qu'elle se penchait vers le feu : ses lourdes bagues, son mouchoir bien repassé glissé dans sa manche, la chair plissée et pendante de sa mâchoire. Elle avait pris la vieillesse comme elle était venue, et l'avait laissée arriver à grands pas.

Elle sentit qu'il la regardait et redressa les épaules, malaisément, avec quelques craquements, à l'instar d'un vieil arbre sous les rafales du vent.»

La traduction de Nicole Tisserand est à la hauteur.

Un autre habitué de ces lieux, Jean-Philippe Toussaint, nous rend visite, son dernier bouquin sous le bras. Nue est la fin d'une tétralogie romanesque, mais il peut être lu à part. On y retrouve les mêmes personnages, les mêmes lieux (Tokyo, l'île d'Elbe) et l'auteur tel qu'en lui-même, avec ses narrations en zigzags, imprévisibles et insaisissables comme la vie, ses scènes insolites, ses morceaux de bravoure, son écriture virtuose et délicieuse. Et si l'on peut se demander parfois si tout cela ne serait pas un peu gratuit tout de même, un changement d'éclairage soudain fait apparaître des arrière-plans plus profonds que prévu. C'est l'étonnante scène d'ouverture, ou un défilé de mode aussi déjanté que furieusement futile bascule soudain dans le tragique ; c'est l'incendie de l'usine de chocolat, sommet du livre, où une odeur initialement agréable vire au pestilentiel, où le chocolat, symbole de vie, se retrouve associé à la mort dans une envolée d'une force visionnaire.

«Il était impossible d'échapper à cette odeur lancinante de chocolat, nous pressions le pas entre les monuments funéraires, mais c'était dans l'odeur même que nous nous déplacions, qui n'avait plus rien de plaisant ou de pittoresque, cette odeur qui avait radicalement changé de nature et qui était devenue maintenant écœurante... cette odeur de chocolat suave, doucereuse, fétide, qui allait nous suivre tout l'après-midi, dont nous ne pourrions plus nous défaire, mêlée maintenant à la pluie qui tombait, qui se fondait à la pluie, qui nous collait à la peau et aux cheveux... L'odeur semblait s'incarner à présent sous nos yeux, nous la voyions se matérialiser avec la pluie, qui exsudait lentement du ciel, qui suintait, sale sombre, marronnasse... Tout, autour de nous — l'air, le sol, l'obscurité elle-même —, semblait s'être fluidifié, fondu, liquéfié, pour nous enrober de sa viscosité... on voyait monter des vapeurs de chocolat de la pierre mouillée des tombes, tandis que, du marbre des sépultures mouillées, semblaient sourdre les sucs organiques des défunts.»

Autre présence familière, Pierre Bergounioux. Mais avec lui c'est plus compliqué. On le considère comme l'un de nos meilleurs contemporains, et je souscris. Mais si je vénère certains de ses livres, il m'irrite et me déçoit souvent.

Le style comme expérience vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Quand on parle de style, je me mets à saliver. Las : ces soixante pages nous imposent une réflexion certainement poussée, mais ardue, aride. La thèse de Bergounioux est d'inspiration marxiste : le style doit être étudié sous l'angle historique, il est une superstructure, une émanation de la condition économique d'une société donnée à une époque donnée. L'analyse marxiste, après tout pourquoi pas, à condition qu'elle soit étayée par des analyses précises ; qu'on me montre comment la phrase de Flaubert découle de l'invention du chemin de fer ou de je ne sais quelle tribulation de la bourgeoisie de son temps, cela pourrait être rigolo, mais non : Bergounioux nous inflige doctement cette épreuve lugubre entre toutes : un livre sur le style sans la moindre citation ! Ce qui m'agace tellement que j'oublie les aperçus justes et stimulants dont son essai nous gratifie malgré tout.

Oups ! Marc, on se trompe de Marx ! |

Bergounioux, dans ce nouveau livre, écrit entre autres que «la phrase la plus longue de notre littérature est de Marcel Proust». Comment ! C'est faire bon marché de Marie N'Diaye ou Christian Prigent, qui ont écrit tous deux un livre entier constitué d'une seule phrase ; et si l'on juge cette performance artificielle et marginale, a-t-on le droit d'oublier Claude Simon, dont certaines phrases couvrent plus de dix pages ?

Ma grande aventure de lecture ce mois-ci, justement, c'est Les géorgiques du même Claude Simon. J'ai passé près de quinze jours sur ses 460 pages. J'en sors moulu. C'est une machine immense, un maelstrom brassant les époques et les saisons ainsi que les vies de deux personnages : un ancêtre du romancier, noble devenu régicide sous la Révolution, dont l'histoire authentique est assez fidèlement relatée, et un alter ego du romancier lui-même à divers moments de sa vie — à moins que ce roman lui-même ne soit une partie d'un tout formé par les romans antérieurs et ultérieurs, tous se répondant, se reprenant, se chevauchant à l'infini (la guerre de 40, que l'auteur vécut dans la cavalerie, fournissant l'une des scènes les plus saisissantes, toute une nuit à cheval dans un froid glacé), la guerre et la terre, les deux grands thèmes du livre, étant unis par le retour éternel des saisons dans un gigantesque et lent tournoiement jalonné de scènes extraordinaires, d'une beauté quasi proustienne (même si Proust n'est pas allé si loin dans la démesure), le long de phrases elles-mêmes immenses où tout est décrit avec une précision maniaque et pour finir hallucinante, dans un débordement d'images et de comparaisons très proustien lui aussi, un désordre savamment ordonné, progression laborieuse et en même temps d'une suprême aisance, où le lecteur entraîné que je suis ne cesse de perdre le fil pour se raccrocher à un autre, effaré, écrasé, ébloui par cette œuvre monstrueuse qui contredit si superbement, de façon royale et révolutionnaire, sa manie mesquine de la concision. Livre ô combien cruel, accablant de sarcasmes les détenteurs de divers pouvoirs, politiciens ou généraux, que ces pouvoirs corrompent immanquablement, cruel aussi dans sa description des souffrances humaines elles aussi éternelles, la moindre scène s'élargissant à des dimensions cosmiques, comme dans cette scène dans une étroite cellule, les prisonniers «conservant assez de force le soir pour se réunir et palabrer dans le puant vestibule où flotte aussi, indélébile, l'odeur écœurante des pommes de terre pourries mélangée à celle des latrines, des entassements de corps empilés dans les étroites couchettes superposées, semblables à des cercueils, leur paille infestée de poux, retardant le moment où suffoquant, étendus dans les demi-ténèbres, chacun solitaire, ils les sentiraient sur eux, innombrables, comme un minuscule et léger fourmillement, comme si l'été, le temps, l'Histoire, pourrissaient eux-mêmes, se décomposaient, se résumaient à cet invisible, immonde et vorace grouillement qui s'attaquait à eux tout vivants, gisant là, impuissants et trempés de sueur : six ou sept, donc, affublés d'...» etc. etc.

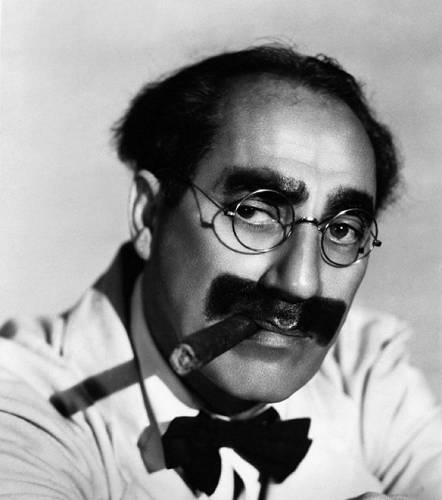

Claude Simon, prisonnier, mai 1940... |

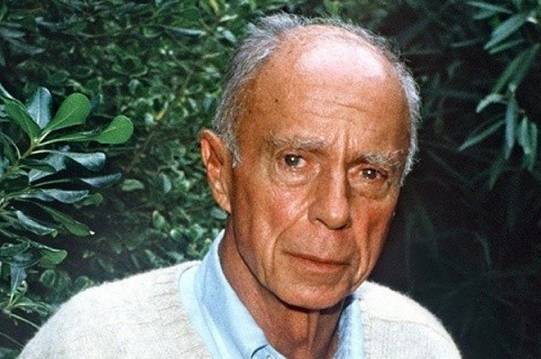

...et chez lui, années 80. |

Histoire de récupérer, quelque chose de court et de simple, antithèse absolue : Regain au pays d'Auge, d'un autre chouchou de volkovitch.com, Emmanuel Berl. En 1974, âgé de 82 ans, Berl rencontre par hasard un groupe de jeunes qui ont repris une ferme. Il observe avec étonnement et sympathie cette génération nouvelle pour lui, ces écolos avant la lettre qui six ans après 68 ne croient plus à la Révolution, mais travaillent à changer les choses localement pour commencer. Coup de foudre réciproque.

«Il faudra consommer moins, et, surtout, former des groupes restreints qui empêchent le pouvoir de réduire les individus à l'état de masse. La masse appelle la dictature, puisqu'elle a besoin d'être menée. (...) Et la dictature appelle la guerre, parce que la faiblesse humaine est trop grande pour qu'un pouvoir excessif ne rende pas fou celui qui le devient.»

Ce petit livre est plein de telles sages remarques — si sages qu'elles ne peuvent être entendues. Berl rapporte qu'il a parlé de sa rencontre à de nombreux amis, qu'il n'a intéressé personne, et que c'est ce désintérêt qui lui a fait prendre la plume. Le livre a du succès, et les citoyens lucides, quarante ans plus tard, seront un peu plus nombreux ; presque tout reste à faire pour les Sisyphes que sont les Verts, mais comme le dit Berl tout aussi sagement :

«Ce qui ne demande pas d'effort ne donne pas de plaisir».

Un an après, Berl ajoute un court post-scriptum : il a revu l'une des jeunes filles du groupe, le miracle ne s'est pas reproduit, ils se sont un peu déçus mutuellement. Il l'avoue, analyse finement leur incapacité à se comprendre. Tant d'années les séparent... Tout Berl est là, dans cette postface mélancolique : lucide, honnête, ouvert aux autres — l'un des plus beaux représentants de notre espèce humaine, qui se montre si rarement à son meilleur.

Côté BD aussi, deux vieilles connaissances, qui ne m'ont encore jamais déçu : Pétillon (Palmer en Bretagne) envoie son détective affronter l'océan, comme si Palmer n'était pas déjà suffisamment à l'ouest, et l'on rigole autant que la dernière fois en Corse. Quant à Davodeau, lui aussi en pleine forme, il nous fait visiter le Louvre dans Le chien qui louche. Son héros est un gardien de musée amoureux, et les statues du musée se font voler la vedette par le grand-père, le père et les deux frères de la belle, plus beauf que ces gars-là tu meurs ! Tordants et terrifiants. Mais où va-t-il les chercher, maître Etienne, ses personnages si profondément vrais ?

La famille Benion dans ses œuvres. |

Au cinoche ce mois-ci, Carole et moi avons manqué un nombre invraisemblable de belles choses, comme tous les mois, et connu quatre bonheurs d'inégale intensité.

Petit bonheur avec L'alibi de Pierre Chenal (1937) : l'excellent réalisateur a fait mieux avant et après, mais on se console avec les scènes où s'affrontent les deux monstres : Jouvet et Stroheim.

Bonheur de même taille, sans plus, avec The immigrant de James Gray (2013), salué pourtant par des rafales de dithyrambes. C'est très bien joué, très bien mis en scène, très bien à tous égards, c'est Hollywood à son meilleur, non seulement riche mais intelligent et sensible, alors comment se fait-il que ce travail remarquable se soit presque effacé en moi dès le lendemain ?

Osera-t-on comparer cette grande machine avec une petite comédie à la française ? Les garçons et Guillaume, à table !, de Guillaume Gallienne, film de cette année lui aussi, réjouit d'abord par la performance d'acteur du metteur en scène, qui joue son propre rôle, mais aussi celui de sa mère avec une verve étourdissante. Mais si l'on se dilate la rate sans arrêt, cette autobiographie assumée s'élève au-dessus de ce qu'on attendait grâce à tout le malaise et l'amertume cachés dans les replis de son humour. Sans compter qu'on a rarement vu aussi vibrant éloge des femmes, y compris celles d'un certain âge. Il a bon goût, ce garçon.

Guillaume et sa mère. |

Mais le grand choc du mois, celui qui non seulement vous secoue, mais ne cesse de grandir dans la mémoire, me vient cette fois des Pays-Bas. Borgman, d'Alex Van Warmerdam (2013), vient de passer inaperçu. C'est désolant et tout à fait normal : elle dérange trop, cette histoire d'un petit groupe de marginaux qui s'introduit dans les bonnes grâces d'une famille bobo, occupe sa belle villa, tue les parents et quelques comparses et repart, à l'instar du Joueur de flûte, en emmenant les enfants subjugués. On pense à Théorème de Pasolini (la dimension sexuelle, très présente), à certains films de Haneke (la violence glacée), mais non : Warmerdam, que les Français connaissent par Les habitants, autre splendeur bizarre, est avant tout lui-même. Même si on a pu le rapprocher des surréalistes, à cause de tout ce qu'il fait émerger des forces de l'inconscient dans son histoire — ce qui ne l'empêche pas de la développer avec une lucidité, une habileté diaboliques, prenant toujours le spectateur à contre-pied, évitant tous les pièges, tous les poncifs du genre.

Jeu gratuit, pourrait-on dire. Au contraire : plongée dans nos grandes profondeurs. Cette femme bien sage, peu à peu fascinée par celui qui va devenir son bourreau, n'est-ce pas un thème universel ? Un passionnant mystère ? Ceux qui n'ont jamais déraillé, envoûtés par un personnage aussi dangereux qu'attirant, sont priés de lever la main.

Merci Lucien pour ton pénétrant article dans la Quinzaine, sans lequel je n'aurais pas vu Borgman. Nous sommes au moins deux à guetter l'arrivée des autres films de Warmerdam.

Borgman le malfaisant et sa victime. |

Passons aux images fixes avec le photographe Didier Ben Loulou, qui arpente le bassin méditerranéen et ses villes. Après Jérusalem et avant Marseille, où il expose en ce moment, il a longuement fréquenté Athènes. Il en rapporte un livre : Athènes (La table ronde). On y est très loin des circuits touristiques : l'artiste a une tendresse pour le quart-monde, les Roms, les immigrés et autres déshérités. Nous explorons avec lui l'envers sale et misérable du décor, qui devrait nous plonger dans la déprime, eh bien non : il y a dans ces visages inconnus, dans ces couleurs extraordinaires, tant d'intensité, d'énergie, de vie qu'on sort de là tout requinqué. Les soixante photos, superbement reproduites en grand format, dialoguent avec des poèmes d'un des grands poètes grecs d'aujourd'hui, Yòrgos Markòpoulos, en v.f. et en v.o. ! Amateurs d'éditions bilingues, on vous gâte !

«Dans la rue des femmes». |

Le 10 décembre dernier, je fêtais mes soixante-six ans. Quel joyeux tralala, jadis, que la cérémonie des cadeaux ! Aujourd'hui mon anniversaire ne m'amuse plus guère, hélas.

Cette année, pourtant, Carole est parvenue à réveiller ma ferveur enfantine en m'offrant un cadeau géant : Notre-Dame de Paris !

Il y a tout juste cinquante ans, mon cadeau fut l'Opéra Garnier, où Pierre Boulez dirigeait en première française Wozzeck d'Alban Berg. Un sacré choc pour le jeunot. Cette fois-ci, en compagnie de Carole, dans l'immense cathédrale pleine de monde, j'ai découvert les Vêpres de la Vierge — non pas celles de Monteverdi, mais la création de celles d'Hersant. Deux orgues, deux chœurs, deux solistes vocaux, un ensemble de cuivres anciens, plus d'une heure de musique, l'ombre écrasante de l'ancêtre italien — sacré défi.

Pari tenu. Voilà une musique lumineuse et sereine comme le sujet y invite, brillante sans clinquant, d'une extrême finesse jusque dans ses déchaînements massifs, surprenante en même temps qu'accessible, où Philippe salue au passage Claudio, où l'on ne s'ennuie pas une seconde, depuis la puissante toccata d'ouverture jusqu'au tutti final dans sa plénitude et ses couleurs de rosace, en passant par d'étonnants dialogues entre les deux cornetti et le grand orgue. Miracle supplémentaire : derrière notre pilier l'acoustique était parfaite, et un écran de télé nous permettait de tout voir. Deo Philippoque gratias.

Furetière, Forton, Simenon, Dhôtel, Arbatz, Lhéritier, Berna, Bradley, Soucy, Kazantzaki, Verlaine, Fauré : en février 2014 il y en aura pour tous les goûts. Grands dieux, quelle salade russe, une fois de plus...

Au fait, meilleurs vœux.

La tablette au secours du livre. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

On diminue la taille des statues en s'en éloignant, celle des hommes en s'en approchant.

Il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme.

Je hais l'idée d'une aube nouvelle où les homo sapiens vivraient en harmonie, car l'espoir que cette utopie suscite a justifié les plus sanglantes exterminations de l'histoire.