Ceaucescuville-sur-Lez

BRÈVES

N°123 Décembre 2013

Saint-Nazaire, Lyon, Montpellier, trois villes en dix jours : rythme affolant pour le traducteur casanier. Mais ce n'est pas désagréable après tout. On bouquine dans le train, on cause devant quelques personnes, on est logé, nourri, et l'on trouve même le temps d'explorer les lieux, ce que le vieux coureur aime faire en trottinant.

Elles sont belles pour la plupart, nos grandes villes de province, et je range Montpellier parmi les plus belles. Il ne faut pas manquer le quartier Antigone, immense promenade encadrée sur près d'un kilomètre par deux rangées d'immeubles signés par Ricardo Bofil, dans son style inimitable, superbe, écrasant. L'endroit, peuplé, animé, a eu le temps de prendre un peu de patine, mais rien à faire : il demeure étranger, irréel, comme sorti d'une toile de Chirico ou d'une BD futuriste à la Schuiten ; les humains qui vivent là semblent tolérés à contrecœur. On pense à Mussolini, à Ceaucescu. Ce chef-d'œuvre terrible sent vaguement la mort, et retrouver la vraie ville juste à côté, ses immeubles 1900 gentiment kitsch en bas, puis son dédale de ruelles plus anciennes encore où l'on se perd avec délices, permet de respirer enfin.

Ceaucescuville-sur-Lez |

Autre agrément de ces voyages : on y rencontre des gens charmants. Accompagnant à Montpellier le grand poète chypriote Mihàlis Pieris, dont j'ai traduit Métamorphoses des villes (Circé), je fais la connaissance de nos hôtes, les enseignants de grec moderne à l'université Paul-Valéry. Je vais tout de suite éprouver, pour chacun d'entre eux, une vive sympathie. Voilà des gens non seulement compétents, mais chaleureux — comme quoi l'on trouve de tout chez les profs, même le meilleur. Pas étonnant que les étudiants viennent encore nombreux dans ce qui est devenu, semble-t-il, le cœur du néo-hellénisme en France.

À Lyon, j'ai le plaisir de retrouver ces dames si actives de l'association Defkalion, devenues des amies. Elles ont eu le bon goût d'inviter à l'accueillante librairie Rive-Gauche la jeune Ioànna Bourazopoùlou, dont le roman Qu'a-t-elle vu, la femme de Loth ? (Ginkgo) est l'un des plus ébouriffants que j'aie traduits.

À Saint-Nazaire, la MEET (Maison des écrivains étrangers et des traducteurs) a réuni des écrivains chiliens et grecs. Organisation parfaite là aussi. Parmi les Grecs invités, Ersi Sotiropoulos, Bourazopoùlou là encore et le jeune Chrìstos Chryssòpoulos, lauréat cette année du Prix Laure-Bataillon en compagnie de sa traductrice Anne-Laure Brisac. Je rencontre pour la première fois un personnage essentiel : Olivier Descotes, directeur de l'Institut français de Grèce, qui se démène pour faire connaître les auteurs grecs en France — on reparlera de lui. Nous livrons le même combat, lui et moi, et j'ai l'impression qu'entre nous le courant passe. C'est lui encore qui a choisi dix auteurs grecs pour le numéro Athènes-Santiago publié pour l'occasion par la MEET. Il n'a pas fait venir les plus connus, mais d'autres un peu plus jeunes ; parmi eux, outre les susnommés, le poète Thanàssis Hatzòpoulos (présent sur volkovitch.com) et deux étoiles montantes que je suis impatient de traduire : le dramaturge Yànnis Mavritsàkis et le nouvelliste Chrìstos Ikonòmou.

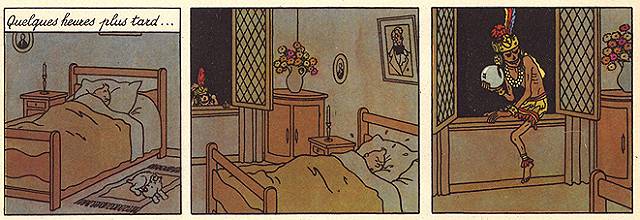

Peu avant ma naissance, il y a longtemps, Tintin et le capitaine Haddock passaient par Saint-Nazaire. Aujourd'hui, un peu partout dans la ville, sur d'immenses panneaux, les dessins d'Hergé immortalisent l'événement. Nous sommes à la fin d'un de mes albums préférés, Les sept boules de cristal. Et si je le relisais ?

La suite de l'aventure, Le temple du soleil, qui se déroule au Pérou, a beau être plus exotique et spectaculaire, j'ai toujours eu un faible pour ces Sept boules de cristal qui n'ont pour décor que Bruxelles, Moulinsart et deux ports français. Les sept explorateurs qui ont profané la tombe de l'Inca Rascar Capac et emporté sa momie sont frappés d'une inexplicable léthargie, tandis que Tournesol disparaît, enlevé. Ce pourrait n'être qu'un prélude, mais toute l'histoire baigne dans le mystère, la magie, l'angoisse, depuis une séance de music-hall inquiétante jusqu'aux délires des victimes endormies en passant par une terrible nuit d'orage. Certaines scènes, certains lieux sont restés gravés dans ma mémoire ; devant la momie de l'Inca, aujourd'hui, je retrouve ma frayeur d'enfant intacte, et les quelques scènes burlesques imprévues, ponctuant brutalement le récit, m'ont fait rire aux éclats comme il y a soixante ans.

La momie de Rascar Capac |

Magiques lectures de l'enfance... Parmi les douze volumes de la collection Rouge-et-or que je vais revisiter cette année, j'ai sélectionné Le brick Trois-Lys, d'Olle Mattson, traduit du suédois par Marguerite Gay et Gerd de Mautort. L'histoire se déroulant vers 1890, je croyais que ce livre était un classique là-bas. Pas du tout : il fut rédigé dans les années 50, juste avant d'être traduit, par un auteur peu connu et qui le resta.

Je me souvenais du début : un tout jeune orphelin vivant pauvrement avec sa grand-mère en espérant le retour de son père capitaine mort dans un naufrage, et découvrant qu'il n'était pas capitaine, mais simple marin et pas très reluisant. C'est là le meilleur du livre. Ensuite le papa revient et les événements heureux se succèdent avec un peu trop d'insistance, mais l'ensemble, avec son charme naïf, se laisse lire encore non sans agrément. Un peu de l'ancienne magie subsiste. Il y a même, lorsque le fils parlant avec un inconnu découvre peu à peu que cet homme est son père, une scène d'une délicatesse admirable, et au milieu d'un plaisir de lecture tranquille, soudain, l'émotion vous prend à la gorge.

Illustration de Félix Lacroix |

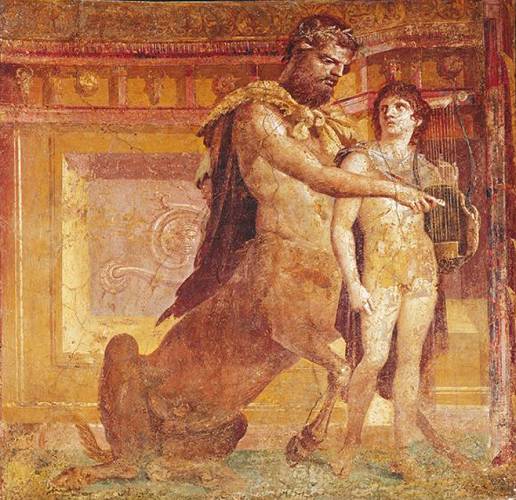

Autre série dans mes lectures du mois : les livres tirés par le sort, via la main de Carole, du purgatoire de ma bibliothèque. Aïe, Carole, que m'as-tu pêché là ce mois-ci ? Un volume de 880 pages sur un sujet qui (je l'avoue à ma honte) me passionne modérément : L'Histoire de l'art dans l'antiquité, de Johann Joachim Winckelmann, au Livre de poche.

Ce vénérable ouvrage paru au XVIIIe siècle, célèbre en son temps, joua un rôle fondateur, étant le premier à étudier de façon globale et détaillée l'art des temps antiques. Après avoir évoqué rapidement les Égyptiens, les Perses et quelques autres, il s'attarde longuement sur les Grecs, les Romains étant traités de pâles suiveurs.

N'ayant pas tout lu, loin de là, j'ai sûrement raté un tas de remarques fines et/ou curieuses. Noté tout de même que Platon figura parmi les lutteurs des jeux Isthmiques à Corinthe et des jeux Pythiques à Sicyone (on imagine Sartre ou Derrida sur le stade ?) ; que les Grecs ont admiré la beauté du corps plus que tout autre peuple ; qu'»à la fête d'Apollon Philésien, un prix était attribué à celui qui donnait le baiser le plus savant» (à une personne de quel sexe ?).

Puis les Chrétiens arrivèrent.

Est-ce dû à l'homosexualité de l'auteur ? On croise de beaux éphèbes nus à toutes les pages, et quant aux femmes, rien ou presque. Mais comment ont-ils fait, les Grecs, pour se reproduire ?

Achille et le centaure Chiron (Musée de Naples). |

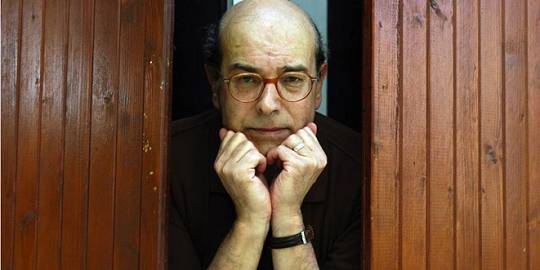

Nuage rouge de Christian Gailly (Minuit, 2000), je ne l'ai pas tiré au sort, celui-là ! Je me devais d'ouvrir un livre de Gailly, l'un des rares que je n'aie pas encore lus, en guise d'adieu à celui qui vient de quitter ce monde.

Ce qu'il faut d'abord admirer chez Gailly, ce sont ses histoires, originales, étonnantes, à la fois simples et complexes. Celle-ci ne dépare pas, d'autant qu'elle est racontée de façon adroitement tordue, se dévoilant peu à peu par bribes. Une femme entrevue, un dragueur cruellement puni, le narrateur partant à la recherche de cette femme sans trop savoir pourquoi ni quoi lui dire ; des sentiments parfois très forts, mais jamais moyen de rejoindre l'autre, pour mille raisons, chacun condamné à rester seul. La douleur tout au long du livre, tantôt aiguë, tantôt sourde, avec pour consolation (peut-être) la musique de jazz, entendue dans presque tous ses livres, et bien sûr, toujours, la musique des mots :

«Je pensais à elle qui pensait à lui, son capitaine. J'imaginais ce qu'elle voyait, ce que l'absence, l'attente lui montrait. L'avant d'un navire, une coque grise, une étrave aiguisée comme les mains jointes d'une nageuse, le choc d'une charrue surannée fendre et plonger dans l'eau grise, verte, d'une mer méchante, ce gris vert si beau par mauvais temps, cette beauté que tout le monde connaît, tout le monde a vu ce que ça donne quand par moment des aiguilles de soleil se mettent à suturer les plaies du ciel et les plaies de la mer au point de les confondre, on ne sait plus à quoi on a affaire, on pense à une mer double, à un ciel double, un miroir terrestre, un miroir céleste, à une mer qui se mire dans un ciel qui se mire dans la mer.»

Phrase tournante, lyrique, échevelée comme un chorus de jazz, et qui se détache mieux que jamais, aujourd'hui, sur fond de silence éternel.

Adieu, m'sieur Gailly, et merci. |

Velibor Čolić (prononcer [tcholitch], le second [tch] un rien plus doux et mouillé que le premier), je ne l'avais encore jamais lu — les Slaves du Sud ont encore plus de mal à se faire entendre ici que les Grecs. Son Jésus et Tito, écrit en français, publié par Gaïa en 2010, raconte ses jeunes années passées dans sa Bosnie natale avant que la Yougoslavie explose et qu'il s'exile en France.

Visite guidée du «Jurassic Park communiste». Une petite ville bosniaque paumée dans les années 60-70. Les montagnes, «telle une cravate, serrent le cou de notre petite ville.» On s'y emmerde, on boit pour essayer d'oublier. Trois religions cohabitent paisiblement, sans compter la doctrine du Parti. Le narrateur grandit entre le Tito de son père communiste et le Jésus de sa mère ; mais lui, c'est un mouton noir, il a une autre religion, il est poète et se saoule de littérature étrangère plus encore que de bière ou de gnôle. Ce sont les livres qui lui permettront de tenir, malgré un service militaire particulièrement dur, jusqu'à l'exil salvateur.

«Rimbaud et Neruda, Verlaine et le Petit Prince, un groupuscule de combattants réactionnaires qui sabote la révolution mondiale. J'apprends par cœur une prière et quelques vers de Sergueï Iessenine ; je nettoie les chiottes en récitant les surréalistes. Je cire les bottes de notre capitaine à mains nues, mais je ne suis pas là, dans ce couloir froid qui sent l'eau de Javel, les pieds et le cuir. Dans ma tête résonne, forte et libre, la voix de mon véritable capitaine, barbu et tendre, Hemingway. (...) Quand je suis en enfer, mon ange s'appelle Samuel Beckett.»

Il est poète, en effet, Velibor Čolić, même si apparemment il n'écrit plus qu'en prose. Les péripéties de son bildungsroman, fort peu poétiques pour la plupart, sont racontées avec une belle finesse de touche, un sens de l'image et un humour léger tout à fait réjouissants. Allez, on s'en paie encore une tranche :

«Ma langue explore l'île de son sein, l'incroyable géographie de son corps. Sur son genou, il y a une cicatrice, une jolie virgule blanche de son enfance. Le dieu Vishnou, Tourgueniev, Knut Hamsun et les méduses aquatiques habitent entre ses jambes. Elle s'ouvre tout doucement, tel un dictionnaire de mots inconnus.»

Le Titanic, ou... |

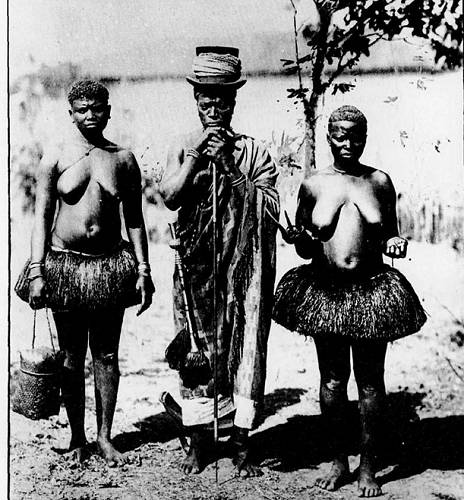

Tierno Monénembo, lui, a grandi en Guinée avant de se poser en France. J'ai dit beaucoup de bien ici même de son dernier roman, Le terroriste noir (Seuil), qui m'a donné envie de lire le précédent, que voici. Le roi de Kahel (Seuil, 2008), illustre un genre que je n'aime pas trop (mais j'ai tort) : la bio romancée. Monénembo nous conte cette fois encore l'histoire d'un personnage réel, Aimé Victor Olivier, vicomte de Sanderval, homme d'affaires-explorateur, qui à la fin du XIXe siècle s'introduisit dans le pays Peul, en Guinée, au prix de mille dangers. Il se fit accepter des seigneurs locaux au point d'obtenir d'eux un royaume aussi minuscule qu'éphémère, avant que la France en pleine folie coloniale ne prenne violemment possession de la région.

Ce qui me gêne un peu dans ce genre de semi-romans, c'est de ne pouvoir distinguer entre vérité historique et fiction, mais qu'importe, et de toute façon il y a toujours fiction. La plupart des mésaventures du héros en pays peul doivent être à peu près authentiques, et l'auteur donne de son roi de pacotille un portrait frappant, mais somme toute nuancé. Excentrique et même un peu timbré, rêveur mais pragmatique, idéaliste mais habile, il paraît nettement plus attachant que les représentants officiels de la France, et que les indigènes qu'il rencontre. Seul un Noir pouvait se permettre de les décrire ainsi : valeureux guerriers, mais surtout menteurs, sanguinaires, comme des Blancs, pas attachants pour deux sous. Rousseau venu avec lui à la recherche du Bon Sauvage se serait enfui horrifié.

Le roi de Kahel ne se hisse pas tout à fait, sans doute, à la hauteur de ce modèle qu'est Peste et choléra de Patrick Deville, ou même du Terroriste noir, mais il n'en reste pas moins somptueusement riche en péripéties, d'une belle finesse dans la reconstitution historique, et nous donne de l'Afrique un portrait d'une richesse jouissivement étouffante :

«...un goût de sueur et de sel, de gingembre et de cola, un amalgame de violence et de joie, plus que ça encore, l'Afrique, un excès de tonnerre, de chaleur et de vent, une perpétuelle déflagration. Il lui monta à la tête une sensation de délectation et de mort, un vertige d'ivresse éternelle.»

Installé chez nous depuis quarante ans, Monénembo n'a pas renié ses racines, et ce qu'on aime aussi dans sa prose, c'est son exubérance africaine, ce grand vent plein d'odeurs qu'elle fait souffler sur notre langue plutôt sage.

Roi Onor et deux de ses femmes. |

Coïncidence : un petit vent de folie court ce mois-ci dans mes lectures. Si le héros de Monénembo n'est que légèrement givré sur les bords, celui de John Antoine Nau est bon pour la camisole.

John Antoine Nau ?

Un romancier d'autrefois (1860-1918), qui reçut le premier prix Goncourt en 1903 avec son premier livre, Force ennemie, et sombra peu après dans l'oubli.

Nous sommes dans la clinique psychiatrique où le narrateur, tantôt lucide, tantôt divagant, multiplie les actes de démence, traite horriblement la femme qu'il aime, s'évade, est repris, et ça s'aggrave pas. La force ennemie, c'est cette chose étrangère qui habite le héros, cette voix qui lui dicte les paroles et les actes les plus désastreux :

«Je suis bien sûr que me hante un être affreusement hostile, un être cruel qui s'est installé en moi, un être effrayant qui me torture pour me forcer à beugler, à me contorsionner comme un possédé...

Je profite d'un moment de demi-calme pour pousser un cri d'imploration navrant dans son imbécile absurdité :

— Docteur ! docteur ! À moi ! Sauvez-moi, je suis habité comme un fruit véreux !»

On a rarement, je crois, aussi bien reconstitué la folie : elle cesse d'être un spectacle, on la vit de l'intérieur, elle nous enveloppe, elle envahit tout, les médecins eux-mêmes sont dangereusement chtarbés. La langue elle-même se met à délirer, discours incohérents, vocabulaire bizarre, mots déformés, syntaxe vacillante, et l'on est emporté, ballotté :

«...et si vous m'en croyez, il serait plus simple, quand il vous poussera des idées de spahi, qu'avant d'échapper à ma virgilance pour aller assoupir vos mauvaises vices, vous me «foutûsseriez» un couteau meurtrilier dans la religion du cœur... comme on s'egzprime en anastosmie...»

Lire ce livre, c'est comme nager dans la tempête, dont les vagues tantôt nous refoulent, tantôt nous engloutissent. Dix fois j'ai voulu m'arrêter, me reposer sur des rivages tranquilles ; sachant que je ne pouvais pas ne pas aller au bout. Et jusqu'au bout je suis allé.

Épuisé des lustres, Force ennemie est encore disponible d'occasion.

Autre livre fou à sa façon : Autoportrait d'Édouard Levé, paru cette année chez P.O.L. Ça commence comme ça :

«Adolescent, je croyais que La vie mode d'emploi m'aiderait à vivre, et Suicide mode d'emploi à mourir. J'ai passé trois ans et trois mois à l'étranger. Je préfère regarder sur ma gauche. Un de mes amis jouit dans la trahison. La fin d'un voyage me laisse le même goût triste que la fin d'un roman.» etc. etc.

On devine que ce sera ainsi jusqu'au bout, 80 pages plus loin, du coq à l'âne, par embardées perpétuelles. On s'apprête à refermer le livre, mais comme avec le précédent, on poursuit sans savoir pourquoi, ou peut-être afin de savoir pourquoi. Comme le remarque l'auteur : «Sur la plage, je commence à m'ennuyer, puis je m'habitue, et je n'arrive plus à partir.» Remplaçons plage par page.

Pourquoi poursuit-on ? Pourquoi aime-t-on, au point de recommander ce livre, malgré la relative absence de relief du personnage ?

À cause d'elle peut-être. Cet homme a trouvé la bonne distance à l'égard de soi, sans embellissements ni enlaidissements pittoresques, dans la plus grande justesse :

«Je ne suis pas beau. Je ne suis pas laid. Sous certains angles, bronzé en chemise noire, je peux me trouver beau. Les moments où je me trouve beau ne coïncident pas avec ceux où j'aimerais l'être.»

Aucun narcissisme dans ces pages, une auto-dérision discrète, constante, relevée par le comique permanent des transitions imprévues. En prime, quelques précieuses remarques, du genre : «Sur la plage, les filles suscitent moins mon désir que dans une bibliothèque.» Ô profondeurs de la psyché... ô fascinant mystère...

Édouard Levé, au passage, nous confie également ceci : «Ma cousine Véronique est extraordinaire.» Et en l'absence de toute précision, cette simple phrase me fait infiniment rêver.

The best of both worlds... |

Traduire les vers est pour moi un régal. Traduire les vers est pour moi un supplice. On publie en fac-simile actuellement des tas de vieux textes oubliés. Louis Mainard a publié chez Lemerre en 1885 un Traité de versification française que les Ricains viennent de rééditer. J'ai acheté le traité de Mainard, qui ne m'apprend rien mais donne quelques exemples instructifs. Mainard trouve «magnifiques» les iambes d'Auguste Barbier, citant par exemple : «Ô Corse à cheveux plats ! que ta France était belle / Au grand soleil de Messidor ! / C'était une cavale indomptable et rebelle, / Sans frein d'acier ni rênes d'or.» À la page suivante, lu André Chénier : «Mourir sans vider mon carquois ! / Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange / Ces bourreaux barbouilleurs de lois, / Ces vers cadavéreux de la France asservie, / Égorgée ! Ô mon cher trésor, / Ô ma plume, fiel, bile, horreur, dieux de ma vie, / Par vous seuls je respire encore.» Le Petit traité de versification française de Maurice Grammont, chez Armand Colin, n'a pas de rivaux. J'ai envie de lire André Chénier, c'est un poète, lui. Mainard et Barbier ont bien mérité l'oubli, mais je constate une fois de plus qu'on trouve toujours quelque chose d'utile dans un livre, même dans les plus vides. Pour moi les mots, c'est de la musique. Les mots pour moi sont mille fois plus faciles à manier que les notes. J'écoute souvent la musique sur Internet, qui me fait découvrir des morceaux rares, comme l'agréable Sonate pour clarinette, flûte et piano de Maurice Emmanuel. Je ne sais pas si je trouve rébarbatif ou jouissif le Trio de Lucien Durosoir, mon avis change à chaque audition. Dans Scarlatti K141, le ballet des mains de l'interprète (Alexandre Tharaud au piano, par exemple) me laisse pantois. Sur Dailytube, la partition qui défile en suivant la musique m'aide à la saisir. Elle me met dans un état d'exaltation et en même temps de confusion et de jalousie. Je ne comprends pas comment le cerveau et les doigts des musiciens peuvent aller aussi vite. Les musiciens sont des dieux et nous autres pousseurs de mots des tâcherons. Je vais au cinéma quatre ou cinq fois par mois. Tous les mois c'est la panique, vais-je terminer la rédaction des Brèves à temps ?

Bon, ça, j'arrive encore à le chanter... |

J'aime les frères Coen. Leurs films alliant divertissement et profondeur ont de quoi réconcilier le grand public et le petit. Nous avons vu ce mois-ci avec beaucoup de plaisir, Carole et moi, un de leurs anciens succès, The big Lebowski (1998), puis leur opus de cette année, Inside Llewyn Davis, dont le point commun est leur tendresse, volontiers moqueuse, à l'égard des losers. N'empêche, mon préféré reste A serious man (2009), le plus autobiographique, le plus émouvant et pas le moins drôle.

Quai d'Orsay, le nouveau Tavernier, portrait d'un ministre brindezingue et flamboyant, ne manque pas de saveur ; dommage que le film soit moins une histoire qu'une succession de tableaux un peu répétitifs. Niels Arestrup en vieux diplomate, sans en faire des tonnes, nous gratifie d'un numéro prodigieux.

Le choc du mois : Neuf mois ferme d'Albert Dupontel, qui crève l'écran aussi bien derrière la caméra que devant. Il forme le plus détonant des couples avec Sandrine Kiberlain meilleure que jamais, dans une histoire très drôle et très folle, qui ne ressemble à rien de connu dans le cinéma hexagonal, où Dupontel, sorte de petit cousin du grand Terry Gilliam, manie l'outrance avec délicatesse et virtuosité — ah ! le travelling du début !

Je voudrais parler longuement d'un autre film, Un monde injuste de Fìlippos Tsìtos (2011), vu l'autre jour à Saint-Nazaire, merci la MEET. Deux flics minables, révoltés par les injustices qu'ils voient commettre, décident de rétablir la justice, ce qui les mènera au crime. Film fauché, petites vies humbles, grises, foireuses, mais derrière ça, peu à peu, mine de rien, se dessine une méditation admirable sur le bien et le mal. On songe à Kaurismäki, à Dostoïevski, même si Tsìtos a un talent bien à lui. Mais il est grec... À quoi bon chanter ses louanges ? Sera-t-il distribué en France un jour ?

Andònis Kafetzòpoulos, qui bientôt va tomber du banc. |

Autres nouvelles grecques :

Après Dans le ciel du néant de Katerìna Anghelàki-Rooke, les éditions Al Manar s'apprêtent à publier ce mois-ci le plus récent recueil de Stratis Pascàlis, Saison de paradis. Pascàlis est l'une des grandes voix de sa génération ; un large choix de ses poèmes antérieurs est disponible sous le titre Poèmes d'un autre chez publie.net.

Le 9 décembre, à la Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil, Paris (XVIe), je présenterai Nìkos Kavvadìas et ses poèmes tant aimés des Grecs. Seront en vente l'édition pirate que j'en ai faite, ainsi que l'anthologie Poètes grecs du 21e siècle (volume 1), premier titre des éditions du Miel des anges.

L'hiver approche, mais dans nos cœurs il fait chaud. Le gouvernement, souvent taxé d'impuissance, clôt l'année de façon orgasmique avec une réforme, enfin ! Une réforme grandiose, à sa mesure. La prostitution éradiquée ! La France enfin nettoyée de ses miasmes ! Notre police, délaissant d'autres tâches moins urgentes, traquant sans merci les clients des putes, n'hésitant pas, le cas échéant, à infliger de lourdes amendes à leurs propres collègues ! À eux-mêmes !

Et les putes réduites au chômage, diront les éternels grincheux, on en fait quoi ?

Ces filles-là, c'est rien que des étrangères. Notre Gardien de l'Intérieur va nous faire vallser tout ça hors de France.

Déjà le bout de l'an. La grande foire commerciale approche. L'angoisse des cadeaux à choisir. La bouffe et la picole. Tandis que la plupart d'entre nous se serrent la ceinture, le Monde magazine (que je reçois en vente forcée avec le quotidien), toujours plus épais et plus vide, regorge de luxueuses publicités. Le kilo de caviar chez Petrossian atteint 12 000 €. Cette fièvre de Noël est chaque année plus obscène. Les Monde magazine et les Petrossian ont de quoi donner, même aux plus paisibles d'entre nous, des envies de révolution.

En janvier ? Berl, Simon, Bergounioux, Toussaint, Hamelin, Desarthe et Brisac, Taylor, Lichtenberger, Pétillon.

Dessin de Franquin... |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Ce n'est peut-être pas le talent qui fait l'écrivain, mais le refus d'accepter la langue et les idées toutes faites.

On écrit sans doute moins pour ne plus avoir mal que pour comprendre de quoi on souffre exactement.

Parce que je m'adresse à tout le monde, je peux dire ou approcher de dire ce que je n'ai jamais dit à personne en particulier.