Avant la tempête, 1884.

BRÈVES

N°122 Novembre 2013

Et voilà enfin Zamiatine. Evguéni de son prénom, né en 1884, persécuté par le régime tsariste puis par les hommes nouveaux qui le délogèrent, cet opposant éternel mourut exilé à Paris en 1937. Largement méconnu, porté aux nues par les connaisseurs, il s'est longtemps morfondu dans un coin de ma bibliothèque avant que Carole et notre tirage au sort mensuel ne l'en tirent. C'est ce qu'on appelle avoir la main heureuse.

La caverne et autres nouvelles, écrit entre 1913 et 1922 et publié chez Solin, est un mince recueil un peu hétéroclite, ce qui en fait une introduction idéale : on y découvre les nombreuses facettes de l'auteur, entre quasi-reportage (l'apparition du cuirassé Potemkine) et l'imagination galopante genre science-fiction (la nouvelle-titre, située à Petersbourg détruite) en passant par la tranche de vie campagnarde, plus russe que ça tu meurs. Il y a des histoires souvent terribles, des ivrognes brutaux, des femmes et des enfants martyrs, des crimes atroces, et aussi, et surtout, une autre ivresse, les arbres, le soleil, le vent, les odeurs, l'extraordinaire explosion du printemps après l'hiver interminable. La communion avec l'immense nature.

"Piotra est allé faire les foins, il est passé par la forêt. Sur le chemin, dans la forêt, c'est bon, quelle douceur, les roues parlent en chuchotant. L'air est tout de verdure, tout de feuillage, l'air est gorgé de sève : un air, on le respire, vingt années vous tombent des épaules, on sent fondre le gris de ses cheveux."

L'œuvre de Zamiatine en français est éparpillée entre plusieurs traducteurs. On a confié La caverne à André Markowicz et c'est un bonheur de plus. Il ne francise pas, Markowicz, il ne lisse pas, ne supprime pas les répétitions, n'académise pas la syntaxe, avec lui on sent la langue russe bouger derrière les mots français, familière, débraillée, un peu sale, merveilleusement vivante et bouillonnante. Source d'ivresse, à elle seule.

Avant la tempête, 1884. |

Après la Russie, l'Ukraine, avec Maroussia de P.J. Stahl, lu quand j'étais tout gamin dans feu la collection Rouge-et-Or. à côté de textes inédits, la fameuse collec proposait aussi des classiques, tel Maroussia, publié en 1878. L'homme qui a signé ce livre sous le nom de P.J. Stahl, qui écrivit par ailleurs les célèbres Patins d'argent, et qui fut surtout l'éditeur de Jules Verne, c'était un autre Jules, Hetzel, dont je vois depuis ma fenêtre la maison sur le coteau d'en face. En fait, il n'a pas écrit Maroussia, mais tripatouillé un récit de l'auteure ukrainienne Marko Vovtchok, rédigé en ukrainien puis traduit en français par elle-même. (L'Harmattan a publié ce texte, à un prix hélas prohibitif.)

L'Ukraine au XVIIe siècle, martyrisée par des voisins puissants et cruels, Russes, Polonais ou Turcs. Un Cosaque cherche à rejoindre son chef militaire à travers mille dangers, accompagné par Maroussia, petite fille blonde aux yeux bleus, aussi craquante qu'héroïque. Elle paiera de sa vie son dévouement à la patrie.

La petiote, à l'époque, a dû faire verser des torrents de larmes ; elle n'a pas très bien vieilli, ou alors j'ai le cœur sec. Tout cela est terriblement naïf, dégoulinant de patriotisme (nous pleurions alors l'Alsace et la Lorraine perdues), et M. Hetzel, rewriter à la main pesante, s'épanche dans un style fleuri aujourd'hui cruellement défraîchi. Les lèvres de l'enfant sont "purpurines", elle s'exprime dans un français digne d'un professeur de Lettres (de l'époque) :

"J'ai compris qu'il était nécessaire que le grand ami de ce soir arrivât très vite à Tchiguirine, et que pour le salut de l'Ukraine il fallait qu'il pût voir l'ataman."

(Dans l'original : "Il faut arriver à Tchiguirine, il faut voir le hetman...")

Quant au Cosaque, "Sa haute taille était élégante et souple. Toute sa personne respirait le calme et la force ; mais jamais diamants, étoiles ou éclairs n'eurent tant d'éclat que les yeux noirs qui répandaient autour de lui la lumière".

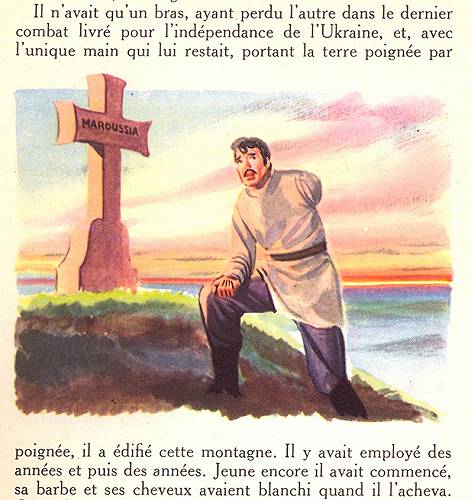

Je m'y attendais un peu. J'avais d'ailleurs tout oublié - tout, sauf la scène finale : Maroussia est morte et enterrée, le Cosaque a perdu un bras dans l'aventure et passe le restant de sa vie à élever un immense tumulus au-dessus du petit cercueil bien-aimé, avec les poignées de terre transportées dans la seule main qui lui reste. Porté à un tel niveau, le kitsch me fait craquer, je l'avoue. Et les illustrations de Pierre Le Guen sont si parfaitement hideuses que cela en devient attendrissant.

Qui a dit que les Cosaques étaient des brutes ? |

Comment ne pas accorder un petit supplément d'amour aux livres oubliés, ou mieux encore, jamais remarqués ? L'appel du causse de William S. Merwin (Fanlac), ouvrage de chevet pour l'ami libraire qui me l'a offert, est de ceux-là. Ses lecteurs français sont aussi rares, j'imagine, que les habitants des régions perdues qu'il chante.

L'auteur, né en 1927 et toujours en vie, Américain atypique, a très tôt appris le français pour lire Villon et quelques autres dans le texte. Parmi nos poètes qu'il vénère, des stars comme Baudelaire ou Apollinaire, mais aussi Supervielle et Follain - voilà un homme de goût. Poète lui-même, reconnu dans son pays, Merwin a passé une partie de sa vie en France, dans les causses du Quercy où il a retapé une maison. C'est ce que raconte le présent livre, après une intro longuette de Michael Taylor, en alternant de façon astucieusement vivante proses (traduites par Alain Gnaedig) et poèmes (traduits par Luc de Goustine) à la gloire des paysages et des habitants du causse.

Je les ai arpentés jadis à pied, les causses ; Merwin réveille l'envie d'y retourner. Même si l'éblouissement devant ces paysages si rudes et si purs, encore préservés il y a cinquante ans, se teinte de mélancolie : la sauvagerie n'est plus ce qu'elle était, les paysans s'en vont, laissant la place aux citadins en goguette. Restent les souvenirs de l'auteur, qui nous emportent plus loin encore que son passé à lui, jusqu'au temps des troubadours qu'il aime tant - car pendant près de dix siècles, apparemment, rien n'a changé là-bas. Les amateurs de bruit et de fureur feront bien de gagner en masse d'autres lieux, mais les contemplatifs trouveront ici, en petit comité, leur bonheur.

Si la nature, là aussi, est au premier plan, L'appel du causse nous offre aussi de belles pages sur les règles de bon voisinage ou les charmes de la langue occitane. Quant aux poèmes, je les lis avec intérêt, mais sans véritable passion, je l'avoue ; ils passent devant moi silencieux, jusqu'au moment où l'un d'eux tourne un instant la tête et me regarde - il suffit parfois d'un regard :

Les vaches rentrent la dernière lumière

les chiens font leur éloge

une à une elles pénètrent par l'arcade de pierre

sur l'échine de la colline

et leurs reflets dans le petit

ruisseau froid qui s'obscurcit

et l'homme à l'aiguillon

puis la nuit descend sur ses routes

emplie d'amour pour elles

Et je me mets à marcher à côté d'eux.

Caselle au toit de lauzes. |

On est bien à la campagne, restons-y donc avec un autre Américain, guère plus connu chez nous semble-t-il : Wallace Stegner.

All the little live things. Titre français : La vie obstinée. Californie, années 60. Un ancien agent littéraire se retire avec sa femme dans la verdure tranquille d'un coin préservé. Sa sérénité sera troublée par un jeune marginal, genre hippie, tendance gourou, qui le met en rage et aussi, de façon plus discrète et plus profonde, par une jeune voisine délicieuse mais condamnée. Elle mourra du cancer juste avant d'accoucher, l'éden sera saccagé par les bulldozers et le héros comprendra qu'il n'existe de refuge inviolable nulle part.

L'action se promène sans hâte excessive, mais on ne s'ennuie pas : l'auteur sait voir, sait décrire, sait écrire. De nombreux romanciers américains d'aujourd'hui, ceux du Montana notamment, voient en lui un précurseur et un maître, et ses descriptions de la nature, en effet, ont de quoi faire craquer le citadin le plus endurci. Qui parle de notre mère Nature mieux que les Russes, si ce n'est les Américains ?

Mais Stegner ne se réduit pas à ses descriptions verdoyantes : c'est un romancier habile qui entrelace harmonieusement ses thèmes et ses personnages ont un relief étonnant. La jeune femme, avant de mourir, illumine le livre. Le narrateur vieillissant que tout agace, vieux râleur qui ne comprend pas les jeunes, pourrait être lui-même agaçant, mais pour finir on l'aime lui aussi, avec ses petites faiblesses et son humour bougon ; un tel point de vue sur la jeunesse d'alors paraîtrait franchement réac sous la plume d'un autre, mais Stegner nous embobine en virtuose et on lui pardonne tout. Il y a comme ça des écrivains dont chaque phrase contient quelque chose d'excitant, qui font danser la langue à leur guise comme un cheval docile.

Échantillon :

"...Elle trouva encore le moyen de sourire. Sa générosité irradiait jusqu'à moi dans l'ombre brûlante et me fit l'effet d'un cadeau d'adieu. Ce sourire était comme le rappel de tout ce que nous avions réussi à faire tenir dans les quelques mois où nous nous étions connus, et de la force de l'affection qui nous unissait. Ce que j'éprouvais, ou bien peut-être l'effort qu'elle dut faire pour le produire, lui conférait un éclat bien plus éblouissant qu'à l'ordinaire. La certitude de la fin y était contenue, et l'amour, la gratitude, Dieu sait quoi - tout ce qui m'avait fait regretter de n'avoir pas eu de fille, de fille comme elle."

La traduction est l'œuvre d'un pro plein d'expérience, honorablement connu, et se lit avec plaisir ; il faut être un méchant pinailleur et comparer avec la v.o. pour constater une tendance à l'étalement, des accès de préciosité et surtout une phobie des répétitions - mal moins répandu qu'autrefois, mais qui fait encore des ravages. Rivaliser de punch, de swing avec l'anglais est sans doute une mission impossible, mais pourquoi l'abandonner sans combattre ?

Mon éden à moi, jardinet banlieusard, semble dérisoire après la somptueuse Californie. N'empêche, il nous réjouit les yeux, le cœur et les papilles. Les plants de tomates bichonnés par Carole nous auront nourris pendant deux mois, et nos noires de Crimée, nos green zébras et nos cerises d'amour, chose inouïe, ont un goût de tomate, comme celles d'autrefois !

Quel rapport avec les livres ? Eh bien, le grand-père de Carole disait qu'il ne faut pas manger les tomates sitôt cueillies, mais attendre un ou deux jours. Sage conseil que j'applique dans mes lectures : sourd au tumulte éditorial, plus assourdissant que jamais en automne, j'aime bien laisser les livres neufs mûrir un peu avant de les goûter.

Même si parfois la convoitise est la plus forte.

Cueillies au jardin. |

Ce mois-ci par exemple, Philippe Vasset me fait craquer avant l'heure. Je le lis régulièrement, celui-là, depuis son roman Un livre blanc (Fayard), qui se déroulait à Paris dans les zones de la ville encore vides (laissées en blanc sur la carte). Journal intime d'un marchand de canons et Journal intime d'une prédatrice (Fayard aussi) ne m'ont pas moins emballé.

La conjuration, sorti cet automne, commence par un retour à ces zones blanches : il n'y en a plus, tout est construit. Le narrateur du roman, sans boulot, sans logis, est engagé par un écrivain businessman passablement chtarbé qui veut créer une secte et cherche des endroits secrets pour l'abriter. Ce qui permettra au narrateur devenu repéreur d'assouvir sa passion monomaniaque : arpenter sans fin la capitale, avec un penchant pour les lieux les plus glaciaux, les plus glauques, bureaux, centres commerciaux, souterrains, abords d'autoroutes. Il apprend à s'introduire partout. Il devient peu à peu immatériel, invisible, se dissout dans la ville immense. Parcours identique, en fait, à celui de tout romancier :

"Écrire avait, pour moi, quelque chose à voir avec l'invisibilité : c'était disparaître pour n'être plus qu'une parole qui suinte des murs, un bourdonnement mêlé aux bruits de la ville, un goût de fumée affleurant soudain sur les lèvres."

Si ce personnage nous fascine, c'est qu'il s'est libéré de tout lien avec la société, de toutes ces obligations sociales qui nous construisent et en même temps nous entravent ; il a conquis sa liberté avec une sorte d'héroïsme.

Et si le livre entier nous fascine, c'est qu'il allie sans effort apparent les vertus du reportage (Vasset est un explorateur sans rival de la face cachée du réel, de ses coins et recoins les plus louches) et les charmes du romanesque - le narrateur lui-même se compare à Fantômas, Arsène Lupin, Rocambole, les péripéties se succèdent, sans cesse plus abracadabrantes, et le livre peu à peu décolle jusqu'aux scènes finales où le héros traîne derrière lui toute une bande - sa secte à lui, secte sans divinité, sans gourou, sans rien.

Est-elle sordide, accablante, désespérante, cette histoire ? Sans doute, mais en même temps allègre, portée par une exaltation faite de paranoïa légère et d'érotisme diffus : l'intrusion dans des bureaux vides, "c'était la même érotique de l'effraction, le même frisson à glisser, par l'entrebâillement des surfaces, sa main contre la peau de la ville, et la même synchronisation des souffles, climatiseur et respiration mêlés."

Que penser de tout cela, que ressentir, est-ce du chaud, est-ce du froid, on ne sait. Et cette apologie des sectes, assez gonflée, lancée par le narrateur, qu'en pense l'auteur lui-même ? On ne sait pas non plus et la grandeur du livre est là aussi. Vasset a l'art de créer le malaise. Non pas de façon lourde et banale comme c'est souvent le cas, mais en toute subtilité.

Un malaise que l'immense talent de l'écrivain rend jouissif. En suivant ces errances hallucinées dans Paris, j'ai parfois pensé à... oui, Nerval ! Cela peut surprendre, mais après tout, dans cette Conjuration, si l'amour s'est absenté, la folie n'est guère loin, et la poésie, elle, est présente partout.

Transition naturelle pour une fois, grâce au bédéaste J.C. Denis, l'un des chouchous de ce site. Titre de son nouvel album : Zone blanche (Futuropolis). Ces zones blanches ne sont pas celles de Vasset, mais les secteurs - en voie de disparition eux aussi - où l'on échappe aux diverses ondes qui polluent notre espace et rendent malade certains, dont le héros de cette histoire. Le précédent opus de Denis avait pour thème les odeurs : décidément, ce dessinateur paradoxal est obsédé par l'indessinable.

Autour d'une intrigue policière astucieuse, habilement allusive, l'auteur déploie ses mystères coutumiers, ses ambiances désolées : superbe début en ville un soir de panne générale d'électricité, tout en gris verts lugubres et faibles lueurs jaunes, couleurs qui vont déborder sur le reste de l'histoire, et pour que tout soit plus sinistre encore, le gendarme-enquêteur a la tête de M. Valls. Le héros va mal finir, on vous prévient, la femme rencontrée va lui faire salement faux bond, tout cela est triste et sombre, mais que c'est beau ! J.C. Denis décidément, contrairement à son héros, tient la grande forme.

Symphonie en gris et beige. |

Je me sens plus proche des approches feutrées, sournoises à la Denis que du rentre-dedans pratiqué par certains, et je n'aurais pas commencé Malavita de Tonino Benacquista, tombé entre mes mains par hasard, si j'avais su que cette grosse brute de Luc Besson venait de le porter à l'écran. J'aurais eu tort. Tout ne m'emballe pas dans cette histoire d'un mafioso repenti réfugié avec sa famille dans un village perdu de Normandie, l'auteur a parfois la main lourde, mais il dépeint les mafieux tels qu'ils sont, sordides, minables, en évitant tout romantisme déplacé ; sa verve fait souvent mouche, le comique se teinte opportunément d'amertume et l'on passe quelques heures agréables en compagnie de cette famille de dingues. C'est toujours ça de gagné. Si nous étions bouleversés par chacune de nos lectures, nous crèverions bientôt d'épuisement.

Le héros de Benacquista a beau être une sombre crapule, l'auteur parvient à nous le faire oublier, bravo ! C'est une prouesse de ce genre que réussit Woody Allen dans son nouvel opus, aidé par l'immense talent de Cate Blanchett : L'héroïne de Blue Jasmine, grande bourge ruinée au bord de la maladie mentale, squattant chez des ploucs et ratant tout ce qu'elle entreprend, emmerdeuse épouvantable, devient malgré tout, par quel miracle ? attachante. (Même si c'est plutôt Sally Hawkins, jouant sa sœur, que j'emmènerais en vacances.) L'air de San Francisco réussit à tonton Woody : Blue Jasmine, léger mais poignant, triste et drôle, nous emmène jusqu'à sa fin très sombre avec la fluidité, la grâce et l'élégance d'équilibriste qui sont la marque de son auteur.

La Blanchett et la Hawkins. |

Pluie de nouveaux films alléchants au cinoche à Paris, mais Paris est loin et les DVD s'accumulent au salon.

Parmi eux ce mois-ci, trois vieux classiques.

De Mon père avait raison de Sacha Guitry (1936), pièce adaptée sans excès d'audace (on regrette le fabuleux Roman d'un tricheur), on retiendra surtout le grand morceau de bravoure du Père, éloge éclatant de l'égoïsme, au cynisme gentil en fin de compte, qui nous vaut ce spectacle insolite : Guitry écoutant sagement le numéro d'un autre. Il est vrai que le rôle fut écrit pour son père Lucien, comédien célèbre. Sacha, lui, se déchaînera plus tard dans la scène du téléphone, long monologue étincelant dont on sort à bout de souffle. Lui, non.

Dans There was a crooked man (Le reptile) Joseph Mankiewicz acclimate ses obsessions habituelles dans un genre où on ne l'attendait guère : ce western de 1970 est un feu roulant brillantissime de mensonges et d'arnaques, la danse étant menée par un Kirk Douglas flamboyant.

Mais notre pompon du mois revient à l'immense Vincente Minnelli, aussi à l'aise dans le drame que dans la comédie, musicale ou non. Témoin The bad and the beautiful (Les ensorcelés), qui traite le thème de la cruauté de Hollywood dans le style du film noir, avec un noir et blanc et une mise en scène également sublimes, et en vedette, là encore, un Kirk Douglas prodigieux dans un rôle de fascinant salaud, de ceux qu'on adore haïr.

Mr Douglas and Miss Turner |

Curieux, cette fascination des braves gens à l'égard de la crapulerie ou de la simple brutalité. La flamboyante popularité actuelle du ministre de l'Intérieur, par exemple. Quel mystère ! Une majorité de Français, nous dit-on, se pâme devant ce faciès méchant, ce regard noir, ces mâchoires serrées, et la démagogie basse et violente qu'ils illustrent ! Les deux tiers de nos concitoyens seraient désormais hostiles au droit du sol, l'un des éléments essentiels de notre démocratie, de notre identité - pour employer un mot dont se gargarisent l'extrême droite officielle et l'officieuse. J'imagine la France présidée un jour par la petite brute. Une France au mufle de bouledogue, cherchant à mordre tout ce qui vient d'ailleurs. Je ne veux pas le croire. J'ai trop de respect pour mes compatriotes. Je ne sais quel milliardaire malfaisant a payé sondeurs et journalistes pour nous mentir.

La Pen ne sera sans doute jamais à la tête du pays, mais qu'importe : si ces sondages disent vrai, alors elle a déjà gagné ; la plupart des Français, gauche comprise, sont désormais lepénistes, qu'ils en soient conscients ou non.

Après tout, pourquoi pas ? Les Allemands, dans les années 30, eux qui sont de braves gens, ont bien léché des bottes plus merdeuses encore. Sommes-nous meilleurs que les Allemands ?

Ne laissons pas le FN... |

Ah ! les Allemands. Les intimes de la Grèce n'ont pas que des raisons de les aimer ces temps-ci, et pourtant ma sympathie pour eux faiblit à peine. Pour un tas de raisons, dont celle-ci : je vois dans leur pays - à tort peut-être, tout change partout - l'ultime refuge de la musique dite classique, parente pauvre partout ailleurs.

Comment amener à cette musique-là une partie des foules accros à des ziziques belles et agréables parfois, mais bien souvent plutôt simplettes ?

Une amie bien inspirée m'envoie le lien suivant où je découvre un sacré pédagogue : Benjamin Zander. Une leçon de vingt minutes qui vaut son pesant d'or :

http://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion.html?source=email#.Um2Dnfx1xuR.email

J'en profite pour rappeler le nom d'un autre merveilleux éveilleur : Jean-François Zygel, dont les DVD d'initiation musicale sont autant de chefs-d'œuvre, nourrissants pour les mordus autant que pour les débutants.

Carnet rose pour finir. J'ai le plaisir d'annoncer la naissance, ces jours-ci, d'une nouvelle maison d'édition dont Carole et moi sommes les parents. Le miel des anges publiera des auteurs grecs d'aujourd'hui (ou d'hier soir), des poètes surtout dans un premier temps. Carole se chargeant de la maquette, je n'ai qu'à choisir les textes et les traduire. Notre premier livre, disponible dans quelques jours : le volume 1 (déjà disponible en version numérique sur publie.net) de mon anthologie Poètes grecs du 21e siècle, qui devrait en comporter six, un par année. Au premier générique, dix noms : Christòphoros Liondàkis, Nàssos Vayenas, Pànos Kyparìssis, Athina Papadàki, Yòrgos Markòpoulos, Vassìlis Roùvalis, Aristèa Papalexàndrou, Marigo Alexopoùlou, Thodoris Rakòpoulos, Z.D. Aïnalis.

Les ouvrages du Miel des anges, imprimés par Panos Davias, seront en vente dans quelques librairies, dont Tschann à Paris, ou par correspondance : il suffit de m'en faire la demande. Le prix : 12 € plus 2 € de port.

Le miel des anges, c'est aussi une association qu'on peut rejoindre pour la modique somme de 5 €, histoire de soutenir symboliquement cette modeste aventure éditoriale, et surtout, à travers elle, un pays blessé.

Le premier des six. |

Au sommaire en décembre ? Gailly, qui vient de nous quitter, quelle tristesse ; plus quelques autres moins connus, dont six nouveaux sur volkovitch.com : Nau, Levé, Colic, Matson, Desarthe, Monénembo, Winckelmann, Pétillon...

La lecture nettoie l'esprit... |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Nous appelons Grecs non seulement ceux qui sont de notre sang, mais encore ceux qui se conforment à nos usages.

Il est mille fois plus facile, j'en suis persuadé, pour un peuple éclairé de retourner à la barbarie que pour un peuple barbare d'avancer d'un seul pas vers la civilisation.

Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade.