Père et fils enfin réunis.

BRÈVES

N°121 Octobre 2013

«Cette nuit-là fut un peu comme une nuit qu'on passe dans un train, tantôt somnolant, tantôt dormant d'un sommeil accablé à travers lequel on reste cependant conscient du bruit rythmé des roues, des gares où l'on s'arrête avec un sifflement de vapeur, de l'homme à la lanterne qui frappe du marteau sur les essieux tandis que des voix inconnues s'interpellent d'un quai à l'autre.»

Devant cette phrase de Simenon, je repense à cet article du Monde où l'excellent Chevillard évoque après tant d'autres l'écriture blanche — cette écriture neutre dont la totale absence de style serait l'idéal de certains auteurs. Simenon est justement l'un de ceux qui pratiquent ce genre d'effacement, au point de prétendre avoir travaillé des années pour aboutir à une écriture parfaitement plate.

Cette histoire d'écriture blanche, entre nous, me laisse perplexe. L'absence d'effets n'est-elle pas un effet, elle aussi ? Et d'abord, comment supprimer tout effet ? N'y a-t-il pas plutôt des effets voyants et d'autres mieux cachés ? La phrase copiée plus haut, qui peut sembler terne et un peu lourde, je la lis et relis avec une satisfaction profonde — alors que le roman d'un de nos académiciens que je m'appuie en ce moment sur commande, «bien écrit», comme on dit, me fait bâiller profondément. Sous son apparente simplicité, la longue phrase a trouvé son juste tempo, celui de la nuit en train, du malaise du personnage, avec le piétinement sourd de ses répétitions, son avancée lente, brinquebalante, filandreuse d'une subordonnée à l'autre. Ça, de l'écriture blanche ?

La phrase est tirée de L'horloger d'Everton, que Simenon écrivit aux Etats-Unis en 1954 et dont Tavernier a fait un film, L'horloger de Saint-Paul. Roman sidérant : le héros, petit horloger, mène une existence tout à fait blanche et tranquille, seul avec son fils de seize ans, mais celui-ci fait une fugue, tue un homme sans raison et accueille sa condamnation avec indifférence. Histoire incroyable d'abord, pleine de mille détails étranges, que l'auteur peu à peu éclaire et justifie : on va découvrir que le père, lui aussi, jadis... et que son propre père... et qu'il y a deux sortes d'hommes dans ce monde : les satisfaits arrogants, maîtres du monde, et les révoltés — que leur révolte se voie ou non. À défaut de tirer son fils d'affaire, le père va réussir à le comprendre. Il va l'aimer obstinément, quoi qu'il arrive. Simenon nous donne là l'une des plus belles histoires d'amour paternel blessé qui soient, et l'on se dit une fois de plus : combien de vies a-t-il vécu, ce type monstrueux, comment fait-il pour aller si loin dans les tréfonds de l'âme humaine ?

L'horloger d'Everton est l'une des dix perles que contient le tome 2 de la Pléiade Simenon, et je tiens absolument à lire les quatre qui me restent : Le train, Le président, Les anneaux de Bicêtre et Le chat.

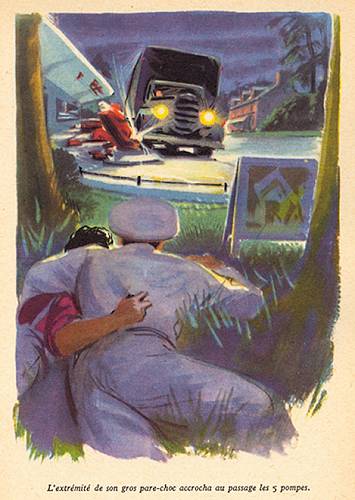

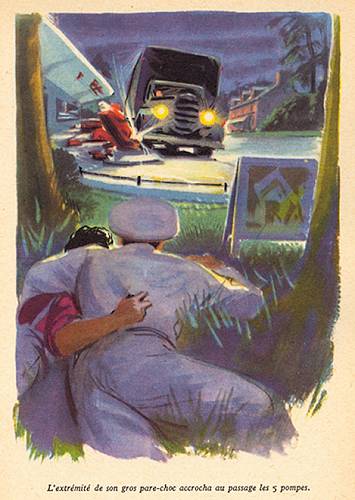

Dans Le carrefour de la pie, de Paul Berna (Rouge et or) que j'ai dû dévorer quatre ou cinq fois entre dix et quinze ans, plus une fois à l'âge adulte avant aujourd'hui, le rapport est inversé : c'est le fils, à peine plus jeune que le personnage de Simenon, qui souffre d'être rejeté par son père. Des personnages patibulaires tournent autour de la station service où travaille celui-ci, tout un passé trouble remonte, on apprend que le père a tué un homme, écrasé par son camion. Un autre camion est caché dans le coin, bourré de cigarettes de contrebande. Tout finira bien, un peu trop bien sans doute, mais l'ensemble est comme toujours chez Berna très vivant et chaleureux, la souffrance du fils mal-aimé me touche toujours autant — alors que la vie me l'a épargnée —, et je suis plus sensible qu'autrefois à la relation complexe, subtilement décrite, entre le jeune héros et le vieux roublard à la solde des crapules qui va finir par changer de camp. La page où ils réparent un moteur ensemble, inaperçue jadis, est devenue l'une des plus fortes du bouquin.

Mais comme les illustrations ont mal vieilli ! Je m'étonne de les retrouver à ce point hideuses, alors que le texte de ce Carrefour de la pie, précieux compagnon d'enfance, baigne pour moi dans la même douce lumière qu'alors.

Père et fils enfin réunis. |

Varier ses lectures, c'est une gymnastique mentale aussi saine qu'agréable. Alors allons-y : entre ce roman de mon enfance et ce qui va suivre, l'écart s'avère maximal.

Répondre du vivant, de Roland Schaer (Le Pommier), c'est carrément de la philo ! L'auteur fait dialoguer la philosophie avec les sciences du vivant, qu'il connaît bien pour avoir longtemps accueilli, à la Cité des Sciences, des scientifiques de haut niveau. Dialogue actuellement insuffisant, dit-il : «Que la philosophie ait renoncé à penser avec les sciences, c'est l'une de ses misères.»

Sujet du livre : la responsabilité de l'être humain vis-à-vis de son environnement, à l'heure où sa puissance croissante fait courir un danger croissant à cet environnement et du même coup à lui-même. Sujet crucial, on le voit — on aimerait que tout le monde en soit conscient. La responsabilité ? C'est «l'exercice souverain de la puissance, quand elle est assez forte pour se consacrer à d'autres fins qu'elle-même : un état de grâce de la puissance».

Nous n'y sommes pas encore, on le sait, et Schaer n'a pas de mots assez cinglants, dans ce livre profondément politique au sens le plus large, pour décrire nos politiciens, «qui s'affrontent pour décrocher au manège électoral les lambeaux symboliques de la puissance publique, et dont la parole ne pèse rien, indécente et vide comme un spectacle télévisé», ainsi et surtout que l'aveuglement anti-écologiste forcené de nos élites néo-libérales.

Il fallait que cela soit dit, mais la pensée du philosophe ne s'attarde pas à dénoncer : elle construit avant tout, elle relie inlassablement, multipliant les échanges, combinant à merveille, selon ses propres termes, le «regard froid» de l'analyse scientifique et le «regard chaud» de l'appréhension affective. L'idée centrale, qui revient sans cesse, modulée comme un thème dans une symphonie, c'est que tout est solidaire. Qu'il n'y a pas, par exemple, d'un côté l'Homme et de l'autre les animaux, étrangers et inférieurs à lui, mais un immense continuum entre l'être humain, l'animal et la nature. Ce qui me touche dans Répondre du vivant, outre la justesse de la vision, c'est le souci et le respect de l'autre, la bienveillance qui éclairent ces pages, l'absence totale d'arrogance, l'humilité — cette vertu méconnue. Darwin, nous dit l'auteur en conclusion, a passé la fin de sa vie à écrire un livre à la gloire des vers de terre, sans lesquels, dit-on, l'homme ne pourrait survivre. Le grand savant penché sur un vermisseau, cette belle image, en effet, résume tout.

Enfin, si je dis merci à Roland Schaer, c'est aussi que mes vieux neurones ankylosés, contrairement à ce que je craignais, n'ont pas trop souffert en le lisant : simple, claire, sa prose est aussi vigoureuse et fine que sa pensée.

Roland Schaer en 1966. |

45 ans plus tard. |

En 1966, à dix-huit ans, j'étais en hypokhâgne avec Schaer. C'était le meilleur d'entre nous, en français et en philo notamment. Il nous intimidait. Pourquoi donc a-t-il attendu si longtemps avant d'écrire ? Pourquoi n'est-il pas devenu un ponte prétentieux regardant de haut ce bas monde ?

En 1966 également, j'ai lu Le paysan de Paris d'Aragon — c'est écrit sur mon vieux livre de poche. Curieux de savoir ce que j'en ai pensé alors. Aucun souvenir.

Sacré bouquin pourtant ! La description archiminutieuse d'un passage parisien, démoli depuis, puis du parc des Buttes-Chaumont, est l'occasion d'un grand numéro du jeune Aragon (29 ans) qui se déchaîne, s'ébrouant et ruant comme un poulain sauvage, dans un déferlement délirant de réflexions et d'images, un lancer continuel de fusées, bouquets somptueux ou pétards mouillés. Certaines pages de cette prose ont la même densité, la même obscurité que des poèmes.

Avais-je tout lu à dix-huit ans ? Cette fois, je l'avoue, j'ai survolé bien des pages... Mais ce Paysan de Paris, avec tout son fatras, offre aussi quelques moments grandioses. C'est 1926, les débuts triomphaux du surréalisme et en même temps, déjà, son apogée. Une allégresse conquérante par moments nous emporte : «Un nouveau vice vient de naître, un vertige de plus est donné à l'homme : le Surréalisme, fils de la frénésie et de l'ombre.» «Chaque image à chaque coup vous force à réviser tout l'Univers». «La porte du mystère, une défaillance humaine l'ouvre, et nous voilà dans les royaumes de l'ombre. Un faux pas, une syllabe achoppée révèlent la pensée d'un homme. Il y a dans le trouble des lieux de semblables serrures qui ferment mal sur l'infini. (...) Nos cités sont ainsi peuplées de sphinx méconnus qui n'arrêtent pas le passant rêveur (...). Mais s'il sait les deviner, ce sage, alors, que lui les interroge, ce sont encore ses propres abîmes que grâce à ces monstres sans figure il va de nouveau sonder.»

Superbes pages, également, sur les cheveux des femmes, leur beauté, l'amour, phrases lentement déployées qui vous emportent dans leurs draperies, et est-ce bien grave si l'on n'y pige que dalle ? Je ne pourrai sans doute jamais aimer Aragon sans réserves — ses pages méprisantes à l'égard des jardins, ici, par exemple, sont un mélange de splendeur et de foutaise — mais je n'arriverai pas non plus à le détester tout à fait.

Breton et Aragon. |

Après ces orgues, ces cuivres et ces tam-tams, que dirait-on d'un petit air de flutiau ?

On lit en principe les livres dont on a entendu dire du bien, ou dont on connaît l'auteur. Parfois, au contraire, on ouvre un bouquin dont on ignore tout, par curiosité, pour élargir un peu l'horizon, et c'est ainsi que j'achète, dans une librairie de banlieue où elle était venue signer son ouvrage, La roue du silence de Dominique Vautier.

Son nom ne me dit rien, pas plus que celui de l'éditeur, Quadrature. Ce qui m'a décidé, à vrai dire ? Ce recueil de nouvelles est un premier livre, dont l'auteure est passée par la filière ateliers d'écriture (l'excellent Aleph) + concours de nouvelles. À tort ou à raison, je vois dans cette Roue du silence un échantillon représentatif du travail de toute une filière dont les médias ignorent tout.

Douze nouvelles. Blanche, cette écriture ? Je ne sais. Discrète, simplement. La première nouvelle, celle qu'on met en vitrine, dont on est le plus fier, un peu trop téléphonée sans doute ; la seconde (une fille amoureuse enfile son jeans moulant pour aller voir son chéri) a quelque chose de plus, une ironie sournoise et une chute en coup de poignard ; les suivantes aussi me plaisent — même si pas moyen de me rappeler ensuite de quoi ça parle —, mais c'est dans les deux dernières, l'avant-dernière surtout (une vieille dame va voir son vieux mari à l'hôpital) qu'une grande habileté dans la narration nous saisit, nous bluffe, qu'une invisible limite est franchie si bien qu'on cesse d'avoir envie de mettre des notes, on perd son attitude un peu condescendante car on est trop ému, tout bêtement. Alors chapeau, l'artiste.

Il y a aussi, dans mon cas, les livres qu'on m'envoie, assez peu nombreux pour que j'aie le temps, souvent, de les lire. Ce que me confient les passionnantes éditions Champ-Vallon est toujours d'une belle originalité ; tradition maintenue par ce Gaby et son maître nouvellement paru, signé Arthur Bernard.

L'ouvrage est qualifié de roman, l'histoire sonne vrai, que faut-il croire ? Peu importe. Un jeune homme, il y a bien des années, croise régulièrement au métro Glacière l'homme qu'il admire le plus au monde, un écrivain dont on comprend vite que c'est Samuel Beckett. L'admirateur transi rêve de l'aborder, imagine qu'il l'aborde, n'osera jamais (c'est plus prudent, je crois), et le roman tout entier sera occupé par cette situation éminemment beckettienne — ressassante, désespérante et comique.

Entretemps, l'auteur (ou le narrateur) aura développé une belle méditation sur les Maîtres — car il en eut d'autres —, avec autant de brio que de profondeur. Hommage à ce prof qui «encouragea mes goûts comme mes dégoûts, sans m'accabler des siens, me redressant à l'occasion sans jamais penser me dresser, juste ce qu'il fallait.» Hommage à cet autre prof qui «m'enseigna comment réfléchir et écrire avec assez de règle sans trop de règlement». D'un maître «on attend tout. On n'attend rien. On ne sait pas. Tout se grave, s'imprime même et qui sait surtout le léger, l'invisible, le disparu. Et ce n'est jamais ni scolaire ni lourd. Un maître sans leçons est forcément le meilleur de tous. Pour ça que j'ai tant appris des morts.» Ce qui nous amène à un éloge du grec et du latin : «pour moi, c'étaient les voies de la nécromancie qui permettent d'entrer en relation avec les morts, une échelle non pas pour monter au ciel comme celle de Jacob, mais descendre retrouver les défunts aux Enfers, pour dans le monde aveugle dialoguer avec eux...»

Son sens de la formule, sa maîtrise des mots, lesquels viennent manger docilement dans sa main, Arthur Bernard les a donc puisés dans ses études et ses lectures. Comme quoi une solide culture classique peut parfois vous écraser, vous stériliser, ou aussi bien vous donner des ailes.

Beckett près du métro Glacière. |

Je me demande si Beckett connaissait Sol, et s'il l'appréciait. J'espère bien qu'oui.

Qui était Sol (Marc Favreau pour l'état-civil) ? Le mieux, c'est de lui laisser la parole :

moi

pôvre petit moi

j'ai jamais été instructionné

c'est pas ma faute

quand j'étais tout petit

j'ai suivi seulement les cours

de récréation

et après

il paraît que l'école

c'est secondaire

alors

ensuite

j'ai même pas eu la chance d'aller à l'adversité

c'est elle qui a venue à moi

quand même j'aurais aimé ça

ç'aurait été vermouilleux

je me voye entrer à l'adversité

ouille alors

d'abord j'aurais passé l'exgamin d'entrée

etc.

Pendant des années, avant que le cancer ne le croc-en-jambe en 2005, ce natif du Québec a promené son personnage de clown-clochard sur les scènes francophones d'ici et de là-bas, déroulant ses monologues fourmillants de calembours, mots-valises, néologismes cuirs, pataquès, à peu-près, solécismes et autres délits verbaux, qui faisaient exploser la langue et le public s'éclater. Ses jongleries langagières, un peu comme celles de Devos, provoquent un (d)étonnant mélange d'euphorie et vertige. On peut le voir sur dailytube, mais ses textes tiennent si bien la route qu'ils ont été publiés. J'ai déniché d'occase L'univers est dans la pomme (Stanké), épuisé sûrement, qui reprend des monologues de Je m'égalomane à moi-même et d'autres spectacles, mais d'autres titres doivent rester disponibles. Ses mânes étant tout sauf mégalo (cet homme-là auto-dérisionnait comme on respire), elles me pardonneront si je lui pique pour ma collec de mots-valises son déchirurgien, sa servilisation, sa régymnastique, son assomnifère, ses hypocritiques, sa célébriété, ses verbes partajouir et endorloter... Le comique s'y papouille avec la poésie ; on rit parce que c'est drôle et avant tout parce que c'est beau.

Entre Marc et Sol. |

Coïncidence heureuse : je reçois d'Alain Créhange, autre inventeur verbal acharné, son nouveau recueil de mots-valises. À Devinaigrette, publié par Mille-et-une-nuits, j'emprunterais volontiers sa cantatrice mugicienne, son istambouille («mauvaise cuisine turque») ou son canicualaire («climat excessivement chaud incitant à la pratique du naturisme»), mais Carole est là pour nous ramener à des préoccupations plus austères. Sa blanche main (brunie au soleil grec) vient de tirer au sort le Faust de Goethe, rien de moins ! Plus de 500 pages d'un texte d'une extrême concentration, d'une élévation prodigieuse !

Non, je n'aurai pas le temps d'étudier, ni même de survoler le chef-d'œuvre. Je me contenterai de quelques plongées ponctuelles dans la traduction de Jean Malaplate, étonnant tour de force : tout est en vers ! Des vers crédibles, coulants, harmonieux. Qui donc, dans ce pays, Markowicz et lui mis à part, maîtrise aussi bien l'art de la traduction versifiée ?

Laisse donc ! Oui, bien sûr ! Lorsque je sens mon âme

Qui s'émeut, se trouble, s'enflamme,

Et que pour tout cela en vain je cherche un nom,

Que tous mes sens en feu vont sillonnant le monde,

Que j'épuise les mots pour cette passion,

Que brûlé, dévoré d'une ardeur si profonde

Je la dis éternelle, immense, sans seconde,

Tout cela ne serait que le jeu du démon ?

J'aurais voulu comparer son Faust avec celui de Nerval, mais Nerval a traduit en prose — à l'exception des chansons. Voici la Puce malaplatienne :

Il était un monarque

Une puce il avait,

Une puce de marque

Qu'il affectionnait.

Au tailleur il ordonne

Qu'il mesure avec soin

Pour sa noble personne,

Culottes et pourpoint.

Et la nervalienne :

Une puce gentille

Chez un prince logeait.

Comme sa propre fille

Le brave homme l'aimait,

Et (l'histoire l'assure)

Par son tailleur, un jour,

Lui fit prendre mesure

Pour un habit de cour.

C'est Nerval qui l'emporte, de loin, mais ne soyons pas injustes : Malaplate était handicapé, devant se priver des trouvailles du prédécesseur...

Actualité du livre grec : Petros Markaris frappe à nouveau. Ses polars, qui marchent du tonnerre en Allemagne et en Italie, commencent à se faire connaître chez nous. Liquidations à la grecque, premier volume d'une Trilogie de la crise, a décroché le Prix du polar européen, Le justicier d'Athènes vient de sortir, toujours au Seuil, je viens de finir la traduction du volume 3 et l'auteur travaille à un épilogue à la série où son commissaire fétiche affrontera les néo-nazis de l'Aube dorée. Pour savoir où en sont les Grecs actuellement, pour comprendre leur détresse, il faut lire Markaris.

*

Des livres aux films, enfin une transition qui se tient, merci Bernadette Lafont. Elle vient de quitter ce monde, elle qu'on croyait increvable. Ses souvenirs (Le roman de ma vie, chez Flammarion) sont à son image : ils pètent le feu. Nulle pose, nulle vanité, nul souci de bienséance, Bernadette au naturel telle qu'on l'a connue, se racontant sans fard ni fioritures.

La plus digne façon de lui dire adieu : revoir Une belle fille comme moi, que Truffaut tourna pour elle en 1972. Film plutôt mal reçu à l'époque, pratiquement introuvable — mon DVD vient d'Espagne —, mais cette Belle fille n'a pas vieilli. La Lafont mène le jeu en délinquante amorale, cynique et joyeuse, suivie par Denner, Brasseur, Marchand, Léotard et Dussollier débutant qui se régalent, tandis que Truffaut sous le charme s'éloigne un peu de ses chemins habituels dans ce film un peu brindezingue, dont il traite les aspects sordides avec un surcroît d'élégance et d'humour.

Dans La maman et la putain, 1973. |

Mankiewicz (suite). L'affaire Cicéron (Five fingers, 1955), histoire d'espionnage en grande partie vraie, combine un côté Lubitsch et un versant Hitchcock, mais c'est en même temps du 100 % Mankiewicz, raffiné, ironique, et plein d'arnaques. Le malin James Mason, qui croyait rouler tout le monde, se fait rouler par Danielle Darrieux, mais qu'il se console : il a mis le spectateur dans sa poche.

Le grand Mason. |

Autre excellent moment, Blanca Nieves de l'espagnol Pablo Berger, film tout récent mais noir-et-blanc, et muet ! Film inclassable, histoire étrange, cruelle comme sont les contes — car elle transporte Blanche-Neige dans l'Andalousie des années 20. C'est somptueux, fulgurant. C'est de l'ancien revisité, revivifié, comme si Stroheim revenait nous balancer à la figure ses excès superbes, ses perpétuelles inventions. Avec un zeste de Tod Browning et de Bunuel première manière.

Macarena Garcia, Blanche-neige... |

Amis des chevaux, galopez jusqu'à une salle où vous attend Michael Kohlhaas, d'Arnaud des Pallières. Jamais vu d'aussi belles bêtes, courantes ou à l'arrêt. Mesdames, courez voir le héros de cette rude histoire, le virilissime Mads Mikkelsen, la plus belle lèvre supérieure du cinéma mondial. Et vous, cinéphiles, allez tranquillement voir ça, c'est très très bien. Visuellement splendide. Pour être déçu (un peu) par tant de beauté, il faut avoir vu Parc, le précédent du réalisateur. Michael Kohlhaas, c'est du haut de gamme ; Parc, c'était hors-gamme. Ça décoiffait extraordinairement, ça dégageait du malaise et de l'euphorie à parts égales.

Qui a vu Parc ? Presque personne.

Mein gott, qu'elle est belle... |

Dernier bonheur d'un mois faste, Jimmy P. d'Arnaud Desplechin. Là encore, une histoire vraie, celle de la guérison d'un Indien mal dans sa tête par Georges Devereux, anthropologue et psychanalyste, aux États-Unis en 1948. Gageure que ce film, tourné à l'étranger, dans une langue étrangère, sans grandes scènes spectaculaires, sans affrontements majeurs, sans méchants !

J'entends d'ici les spécialistes faire la fine bouche, repérer de menues erreurs et des simplifications, et les cinéphiles regretter Desplechin tournant les histoires de famille où il excelle. La mise en scène de Jimmy P., il est vrai, est discrète, maîtrisée au point de ne pas se laisser voir, comme dans les grands films américains d'autrefois. J'ai presque oublié que j'étais au cinéma, fasciné par ces deux hommes face à face et en même temps côte à côte, l'un aidant l'autre à se hisser hors du gouffre. Mathieu Amalric en Devereux est saisissant, son personnage rayonne d'intelligence, de bonté, de la jubilation de comprendre et d'apprendre. Rares sont les films qui comme celui-ci montrent l'espèce humaine à son meilleur. Pour un peu on n'aurait plus honte d'être un homo sapiens.

Mathieu Amalric, Benicio del Toro. |

Pour prolonger ce moment de douceur, un peu de musique. Dans la nébuleuse Internet, il est des petits groupes d'étoiles qui échangent des signaux. Certain groupe de mélomanes, par exemple, échange de pays à pays des musiques pêchées sur Dailytube, et c'est à qui épatera les autres en dénichant un parfait inconnu. Leurs envois me parviennent quelquefois. Je découvre des choses charmantes. Moi qui croyais connaître le XXe siècle, j'en savais si peu sur Pierné, Koechlin, et tant d'autres ! Tiens, Furtwängler a écrit des symphonies... Je n'ai pas vraiment le coup de foudre, mais quelle belle rencontre que le très debussyste Trio élégiaque pour flûte, alto et harpe de l'Anglais Arnold Bax, dont j'ignorais tout !

En novembre ? Stegner, Vasset, Benacquista, Nau, Merwin, Stahl. Celui qui les connaît tous, bravo.

Janine Niepce, 1952. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le rire est condamnable à l'égal de la fornication.

Le rire est la corde par laquelle le démon entraine le plus d'âmes en enfer.

Le rire est la corde par laquelle le démon entraine le plus d'âmes en enfer.