Grâce aux livres, le cerveau prend du volume.

BRÈVES

N°120 Septembre 2013

Chaque mois, même rituel : la dernière semaine arrivant, je délaisse mes Grecs pour volkovitch.com. Je suis l'unique rédacteur, ou presque, d'une espèce de magazine qui paraît tous les 1er du mois et fête ses dix ans ce mois-ci avec son numéro 120.

Avec le temps les rubriques se sont multipliées, les Brèves se font affreusement longues, j'écris chaque année l'équivalent d'un gros roman, j'y passe un temps déraisonnable et commence à radoter. Cet anniversaire serait l'occasion de sagement fermer boutique, mais non, pas question, pas encore. Ce site est pour moi un compagnon dont je ne me lasse pas. Il m'offre le luxe exorbitant, le bonheur défoulatoire d'écrire en toute liberté ; il m'impose une discipline en orientant mes lectures, qui grâce à lui sont devenues plus variées, plus intello parfois — je ne peux m'empêcher de frimer un peu.

Ce site est une serre chaude où je fais pousser mes plantes, mais aussi et surtout un lieu de rencontres. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé Carole, et que j'ai renoué ou noué des relations avec toutes sortes de gens précieux. Sans compter les lecteurs inconnus. Je ne sais combien de gens me lisent ; il me suffit de savoir que je ne suis pas seul, et que parmi les volkonautes il y a des gens que j'aime et j'admire. Certains sont même des pros de l'écrivaillerie dont l'attention me flatte infiniment. On m'écrit ; on me rend visite régulièrement, me dit-on parfois — même si je me rends compte, à certains détails, que ce n'est jamais tout à fait vrai.

Un ami m'a dit connaître quelqu'un qui me lisait intégralement depuis le début ! Un tel acharnement me semble dénué de raison. Lecteur fou, es-tu là ? Si tu réponds, je pourrai croire à ton existence.

Grâce aux livres, le cerveau prend du volume. |

La rubrique préférée des volkonautes, sans conteste, c'est l'Andouille du mois, ce méchant jeu de massacre, la page la plus facile à écrire, alors qu'on me parle rarement du Journal infime où je prends soin de me montrer tel que je me souhaite, si doux, si gentil. Quant à mes incitations à lire tel bouquin, à voir tel film, à écouter telle musique, dans les Brèves, sont-elles écoutées ? M'arrive-t-il au moins de susciter un bref désir de lire, même non suivi d'effet ? Je pourrais déjà m'estimer heureux.

Et ceux qui ne me lisent pas ? Curieux de savoir ce qui les fait fuir. Les courriels que je reçois sont rarement hostiles. Deux lecteurs, de ceux à qui j'envoie l'Annonce tous les mois, m'ont notifié récemment leur départ, suite à ma plaisanterie pourtant anodine sur la Sainte Cène («Aïe, treize à table»), et deux de mes consœurs, l'autre jour, n'ont pas supporté que je débine leur gourou, traducteur médiocre à mon avis. Merci à tous les quatre ! Ils prouvent que je ne suis pas totalement consensuel et insipide.

Ce dont je ne me rends pas compte, c'est que volkovitch.com, dans son contenu et sa présentation, est normalement perçu par des jeunes lecteurs occasionnels comme un objet bizarre émergeant du passé. «Délicieusement rétro» dit l'un. «Très vintage», renchérit l'autre. Vintage ! J'adore. Carole voudrait que j'actualise un peu le look, pas question ! Restons vintage ! Une fois démodé on ne se démode plus.

Côté contenu, j'aggrave mon cas. Les années précédentes, j'ai revisité les œuvres de La Fontaine, Flaubert, Sarraute, Giono, tous bien vivants ; cette année, de mois en mois, sera consacrée à des livres en apparence plus récents, mais bien plus lointains, car oubliés. J'exhume, comme d'une malle poussiéreuse, les bouquins de feu la collection Rouge-et-or, qui baigna mon enfance. Je les ai tous gardés, sourd à ceux qui me disaient de balancer ces vieilleries. Je n'allais jamais les relire, disait-on. Cause toujours. Me voilà qui replonge dans les années 50. J'ai dix ans, moi aussi !

Collections Souveraine à gauche et Dauphine à droite. |

On commence naturellement par Paul Berna, de son vrai nom Jean Sabran, dont j'ai dévoré puis redévoré en ce temps-là tous les livres. Non, je ne parlerai pas ici de son best-seller, Le cheval sans tête, ni de sa suite, Le piano à bretelle, moins connu mais plus beau encore, que j'ai relu voilà quelques années avec ravissement. Le piano à bretelle ne cesse de me tenir compagnie, comme peu d'autres livres.

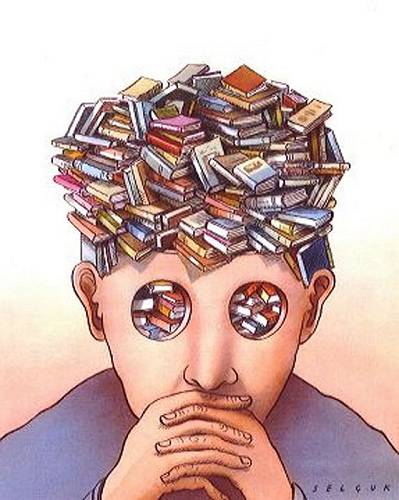

Nous partons pour la lune ! Laquelle n'a pas été conquise par les Ricains, comme on croit, mais par nos compatriotes, dans les années 70. Tout est raconté dans La porte des étoiles et Le continent du ciel, les deux premières publications du maître en Rouge-et-or. Le premier volume se déroule au cœur des Landes, dans une base coupée du monde où l'on prépare fiévreusement le premier voyage lunaire. Dans le second tome, alors qu'on commence à explorer l'astre mort, le jeune héros se glisse clandestinement dans le vaisseau spatial et débarque là-haut en pleine révolution... Nos amis vont-ils réussir à s'en tirer vivants ?

Je remarque aujourd'hui les invraisemblances, les ficelles narratives, certaines étrangetés aussi : dans les deux romans, pas une seule femme ! Mais tout cela fait partie du charme de ces histoires très vintage, elles aussi. J'avais oublié certaines péripéties dont je redécouvre avec délices la saveur naïve, mais certains détails m'étaient restés : les noms des deux astrosphères, Céphise et Danaé ; celui du pittoresque premier pilote, M. Dimoto, si sympathique, et jusqu'à son vieux veston de faux tweed. La verve joyeuse de Paul Berna fait mouche, le côté bricolo, bon enfant de cette conquête spatiale est attendrissant, les descriptions lunaires ne manquent pas de poésie ; je partage autant qu'autrefois, tout au long des deux histoires, la ferveur et l'émerveillement des personnages ; et plus qu'autrefois sans doute la mélancolie de ces conquérants, pionniers idéalistes, victimes assurées des puissances d'argent qui bientôt mettront la lune en coupe réglée. Comme quoi, sur le fond, ces deux vieux bouquins, totalement oubliés, restent chaudement actuels.

«Je cherchai sans la trouver ma Porte des Étoiles» |

Paul Berna, en 1954, situe son histoire vingt ans plus tard. Walter M. Miller Jr, lui nous fait faire un bond de plusieurs siècles. Un cantique pour Leibowitz, son unique roman (1960), est en fait un recueil de trois nouvelles communicantes, qui se déroulent aux 26e, 32e et 38e siècles dans ce qui fut jadis les États-Unis.

Dans la première, à la suite d'une guerre nucléaire qui a tout ravagé, l'humanité se retrouve plongée dans les ténèbres, comme dans les siècles barbares suivant la chute de l'empire romain. Dans quelques abbayes, derniers îlots de civilisation, des moines recopient des bribes de documents anciens qu'on ne comprend même plus. Un moinillon obscur en découvre de nouveaux, leur consacre sa vie...

Deuxième épisode : dans la même abbaye, celle de l'ordre de saint Leibowitz, un moine génial réussit à construire une dynamo primitive qui alimente une lampe à arc, tandis que des conflits éclatent sur l'ancien territoire américain entre cités et guerriers nomades.

Troisième épisode : l'humanité a retrouvé son niveau technologique, elle colonise l'espace, le moment est donc venu pour un nouveau conflit nucléaire qui une fois de plus anéantit tout, y compris l'abbaye.

Il faudrait des pages pour seulement résumer l'un de ces livres d'une foisonnante richesse dont la SF a le secret, à la fois méditation politico-philosophico-religieuse et palpitant roman d'aventures. Quel souffle ! D'austères sujets comme la relation entre science et religion, entre Église et État, s'incarnent harmonieusement dans des personnages et des scènes saisissants, avec autant de force dans la vision d'ensemble que de subtilité dans le détail. Ce qui donne au lecteur un curieux sentiment d'euphorie et de malaise en même temps, c'est que ces pages écrites dans un anglais riche, cérémonieux et vif à la fois, mêlent on ne sait comment compassion et ironie, désespérance et humour. Comme elle est pitoyable, l'humanité ! Et combien admirable, tout de même, par moments ! Et que penser de l'Église ? Odieuse ou bienfaisante ? J'avais plutôt tendance, devant certaines intrigues byzantines (quoique papales), à voir dans ce Cantique un livre anticlérical, alors que certains critiques sont d'un avis contraire, sur quoi l'on pourrait discuter à l'infini — existe-t-il des grands livres qui ne soient pas, d'une façon ou d'une autre, largement ambigus ?

Autoportrait ? |

Après l'avenir, petit retour en arrière, vers 1928 où André Breton publia Nadja. Ou vers 1966, quand je l'ai lue à dix-huit ans.

Breton a croisé Nadja dans la rue, l'a fréquentée quelque temps, pauvre, paumée, bizarre — elle a fini internée. Cette histoire vraie apparemment, peu banale dans un sens, peut s'expliquer de façon banale : c'était une folle, après tout. Pourtant, dans cette relation frustrante, même pas une histoire d'amour, dans ce bref passage d'une femme insaisissable, parfois agaçante, mais «pure, libre de tout lien terrestre, tant elle tient peu, mais merveilleusement, à la vie», «quelque chose comme un de ces esprits de l'air que certaines pratiques de magie permettent de s'attacher, mais qu'il ne saurait être question de soumettre», Breton voit une rencontre infiniment précieuse et révélatrice, «un signal, sans qu'on puisse dire au juste quel signal».

On peut ne pas se sentir proche de l'homme Breton, de son côté péremptoire, de sa totale absence d'humour, on peut se sentir un peu perdu parfois dans ses longs développements obscurs, ses phrases à rallonges solennellement drapées, mais quand il affirme qu'il ne fait pas de l'art, qu'il vise à la plus absolue simplicité, il faut sans doute le croire au lieu de ricaner : avec sa Nadja on n'est pas seulement dans un monument historique, un haut-lieu balisé du Surréalisme, on est embarqué dans une aventure, une recherche dont les tunnels sombres mènent à de mystérieux ciels étoilés, à de tremblotantes lumières. Nadja n'est pas un livre aimable, confortable, on y rencontre plus de questions que de réponses, de promesses que de terres promises. Nadja et Breton lui-même ne sont peut-être, comme il est dit au début, que deux fantômes.

«Qui vive ? Est-ce vous, Nadja ? Est-il vrai que l'au-delà, tout l'au-delà soit dans cette vie ? Je ne vous entends pas. Qui vive ? Est-ce moi seul ? Est-ce moi-même ?»

Ce livre lui-même insaisissable et agaçant, comme son héroïne, je ne dois sans doute pas me désoler de le lire avec l'impression bizarre d'être toujours sur le point de décoller, de m'envoler, sans décoller jamais : et si c'était ce que l'auteur a voulu, ce que lui-même ressent tandis qu'il poursuit en vain Nadja ?

Dessin de Nadja elle-même. |

«...Le meschant Escuyer resserra les jambes et le cheval releva le cul encore plus fort, et alors le malheureux se trouva le pommeau entre les fesses, où nous le laisserons comme sur un pivot pour nous reposer un peu ; car, sur mon honneur, cette description m'a plus cousté que tout le reste du livre et encore n'en suis-je pas trop bien satisfait.»

Aucun rapport avec ce qui précède, si ce n'est le besoin de se détendre un peu après deux livres d'une extrême ambition. Scarron, lui, se moque joyeusement du monde et de lui-même en particulier. Son Roman comique, paru au milieu du XVIIe siècle, n'affiche même pas la prétention d'être drôle : si son roman est dit comique, c'est qu'il raconte les déambulations d'une troupe de comédiens dans la province française de l'époque. Leurs aventures, en fait, sont le soubassement d'une accumulation d'histoires emboîtées les unes dans les autres, dans la plus pure tradition picaresque, où les péripéties les plus cocasses, les gags les plus burlesques, les quiproquos les plus ahurissants fusent dans un jaillissement narratif qu'on dirait inépuisable — l'auteur mourut d'ailleurs épuisé avant de finir son livre. Cet homme malade, gravement infirme, caracole ici avec un entrain, une malice, une désinvolture charmants, et autant de sagesse que de finesse derrière ses folies.

«Sçache le sot qui s'en scandalise que tout homme est sot en ce bas monde, aussi bien que menteur, les uns plus et les autres moins ; et moy qui vous parle, peut-estre plus sot que les autres, quoy que j'aye plus de franchise à l'avoüer, et que mon livre n'estant qu'un ramassis de sottises, j'espere que chaque sot y trouvera un caractère de ce qu'il est, s'il n'est pas trop aveuglé de l'amour-propre.»

Voilà un homme moins faraud, mais mille fois plus attachant que le grand emplumé qui plus tard épousa sa veuve, à savoir Louis le Quatorzième.

Ce livre ancien se lit presque aussi aisément que ceux d'aujourd'hui, malgré les raffinements d'expression propre à l'époque. Qui serait capable aujourd'hui d'écrire, par exemple, cette phrase qui m'enchante :

«Depuis que je vous ay perdu, vous avez pu juger de la peine où je suis par celle où vous devez estre si vous m'aimez autant que je vous aime.»

Scarron écrivit aussi des comédies et une parodie de l'Énéide, le Virgile travesti, fort célèbre en son temps, dont la douce bouffonnerie fait toujours son petit effet. Elle se trouve sur Internet.

Paul Scarron (1610-1660) |

Dhôtel au moins une fois par an, telle est l'une des coutumes sacrées de ce site. Voici l'un de ses livres les plus insolites : L'île aux oiseaux de fer (Grasset), publié juste après Le pays où l'on n'arrive jamais. Ce dernier titre aurait pu aussi bien s'appliquer à ce récit-là, dont le héros se retrouve en plein Pacifique, et en pleine Utopie, dans une île où l'on a confié le pouvoir à des machines omniprésentes. On y goûte un certain bonheur, apparemment, dans le calme et l'harmonie.

«Nous n'avons pas de religion, ni de croyances, et nous avons raison de n'en point avoir. Rien n'existe pour nous que la pureté des jours. Pas d'amour. L'homme, la femme, le ciel, le temps nous suffisent.»

Un tel choix de vie, au fond, n'est pas totalement étranger à l'idéal dhôtelien d'insouciance et de communion avec la nature, et le jeune héros est sensible par instants aux charmes de ces lieux — avant de découvrir, derrière la douceur de surface, de terribles menaces cachées. Une histoire innocente qu'il commence à raconter mais n'achève pas suffit à plonger l'île dans le chaos. L'amour lui tombe dessus, comme sur tous les héros de Dhôtel, en même temps que des types décidés à lui faire la peau. (Un meurtre chez Dhôtel ? Ce serait une première.) Les deux tourtereaux parviendront-ils à s'échapper ?

L'utopie inventée ici par Dhôtel, dans un registre inhabituel chez lui, n'apparaît ni très originale dans les grandes lignes, ni tout à fait cohérente par endroits, et peu importe : l'histoire entière est imprégnée d'une poésie très étrange, dhôtelienne à couper au couteau, le plus étonnant selon moi n'étant pas telle ou telle description de l'île, mais cette page où l'ami du héros le jette en pleine mer, voulant le tuer on ne sait pourquoi, et ce sans que le héros s'en étonne vraiment !

Et si la dénonciation du pouvoir des machines est un topos pas très neuf, certains aspects du tableau me paraissent d'une incontestable actualité, comme ceci :

«— On m'a chargé de vous instruire, dit Nazaire.

— Qui ça, on ?

— Vous savez bien que personne ne sait plus.»

La poésie tous les mois, autre règle du site. La main de Carole a donc bien fait de tirer au sort Beauté de Juan Ramón Jiménez, poète espagnol renommé du siècle passé, traduit par Bernard Sesé chez José Corti, édition bilingue.

Fichue Poésie. Chaque fois que je pense l'avoir apprivoisée enfin, elle me glisse entre les doigts. Celle de M. Jiménez, qui pourtant adresse des sourires éthérés à la création entière, ne m'accorde pas un regard. Le plus simple serait de la débiner, tout serait de sa faute. Mais elle est trop louée ici et là (son papa a même eu le Nobel !) pour que j'ose l'incriminer. C'est moi le coupable. Il me manque une case.

Je ne parviens même pas à la définir, cette poésie jiménézienne ! Je m'obstine à du moins la lire, je pousse jusqu'au tiers du recueil :

Oui, laissez, laissez l'âme

aller rejoindre la profondeur céleste

de sa jouissance extatique !

la rose, aussi, elle atteindra un point

mélodieux, harmonieux, insurpassable,

ugrave; son arôme s'achèvera

un final suffisant d'infini.

Et là, le «final suffisant d'infini» m'achève.

Erato, muse de la poésie. |

Par rapport à ce genre de poésie sublime, la chanson est-elle une forme inférieure de poésie ? Peut-être. Je n'en sais rien. Et je m'en fous. Ce site n'est pas un distributeur de diplômes. Je sais seulement que j'aime de plus en plus la chanson, qu'écrire de belles paroles, c'est du sport, que j'admire de plus en plus les paroliers et que j'ai jubilé en sirotant de bout en bout Le moulin du parolier, de Michel Arbatz, sous-titré Guide pratique pour écrire des chansons.

L'auteur la connaît, la chanson, il ne se contente pas d'en écrire et d'en interpréter, il a longtemps animé des ateliers d'écriture chansonneuse ; son livre offre la quintessence de ce travail. C'est un manuel plein d'exercices astucieux, fouillé, inventif, efficace, et c'est plus encore : on a rarement lu aussi belle, aussi forte défense et illustration du genre. Les paroles de chansons, c'est comme les papillons : pour les apprécier pleinement, il faut les voir en plein vol, mais également immobiles, épinglées sur le papier, offertes à l'examen minutieux. Les meilleures d'entre elles semblent taillées dans une matière à part. Devant s'exposer en pleine lumière, elles obligent leurs auteurs à une brièveté, une densité, une richesse de sonorités extrêmes. C'est le langage en état d'ivresse.

D'où les jeux de mots qui si souvent y fleurissent, comme chez le trop peu connu Gérard Morel :

Du boulot elle en manque pas

Mais des sous si !

Et son boulot très payant n'est pas

Salissant si !

D'où les créations verbales, comme chez Anne Sylvestre :

Quand je fus berceau et puis biberonne

J'oubliai tout ça quand je fus rosier

Puis me réveillai un matin torchonne

J'étais marmitasse et pierre d'évier

J'étais ravaudière et j'étais routine

On m'appelait soupe on m'appelait pas

J'étais paillasson carreau de cuisine

Et j'étais l'entrave à mes propres pas

D'où la syntaxe bousculée, comme chez Souchon, autre virtuose inventif et audacieux :

T'as beau jogging, Bois de Boulogne,

T'as beau lifting, la mignonne.

On peut regretter, certes, l'absence de maîtres tels que Bernard Dimey ou Pierre Philippe, mais il faudrait mille pages pour accueillir dignement tous nos meilleurs paroliers, et ce Moulin, guide par ailleurs très complet, est un must pour toute personne qui aime non seulement la chanson, mais les mots en général. Michel Arbatz me contredira-t-il si j'affirme qu'à mon avis l'écriture de chansons est indispensable à l'apprentissage de l'écriture tout court, et la traduction de chansons à celui de la traduction en général ?

Frances Ha, film américain de Noah Baumbach, a un peu des allures de chanson. L'héroïne, vingt-cinq ans, «pas encore une adulte», danseuse mais sans boulot et bientôt sans appart', gentiment hurluberlue, gaffeuse, craquante, traverse les emmerdes avec une grâce légère, Greta Gerwig qui l'interprète ne joue pas son rôle, elle le danse, elle le court, et la mise en scène avance allegro ma non troppo, portée par d'élégantes ellipses, couronnant d'un rien de mélancolie son entrain juvénile et joyeux.

Frances Ha est d'abord une belle histoire d'amitié. On y parle beaucoup d'amour et de sexe, mais le sexe on ne le voit jamais, et cette absence, dans un film contemporain, a le même effet impalpable, insolite et finalement charmeur que celle de la lettre e, par exemple, dans un roman.

«Elle le danse, elle le court...» |

Suite de notre petit hommage à Mankiewicz avec son Jules César de 1953. Ce grand pro est à l'aise dans tous les genres, y compris en adaptant une pièce de Shakespeare. Pièce qui éveille en moi des souvenirs anciens : ce cher M. Hibon, notre prof d'anglais, analysant le discours du vertueux Brutus, puis celui, tout en grosses ficelles, du démagogue Marc-Antoine... Friends, Romans, countrymen, lend me your ears...

Brando en Marc-Antoine, Mason en Brutus et Gielgud en Cassius se surpassent, théâtre et cinéma s'accordent souplement. Cette version-là est sûrement l'une des plus emballantes qu'on puisse rêver.

Tu quoque, mi fili... |

Lors de notre visite à Wilder, qui nous fit voir vingt de ses films, une seule de ses œuvres majeures manquait alors, introuvable en DVD : Fedora, œuvre quasi ultime.

Wilder vieillissant regarde en arrière, du côté de Sunset Boulevard. Les deux films sont étroitement reliés, à trente ans d'intervalle, par toute une série d'échos. William Holden affronte là aussi une ancienne star qui vit retirée du monde, et si le film va et vient entre Corfou et Paris, Hollywood est omniprésent, qui détruit de l'intérieur ceux qui s'en approchent. Film sombre, amer, cruel, Fedora fut largement boudé en 1978. La faute, sans doute, à l'invraisemblance du rebondissement central, épatant par ailleurs — Fedora n'est pas ce qu'on croyait —, mais il y a souvent force et beauté dans l'invraisemblance, quand elle recouvre une vérité profonde, comme ici. J'ai aimé comme à sa sortie ce film superbement filmé à l'ancienne par le vieux maître ; ce n'est pas seulement son chant du cygne, mais celui de la grande époque de Hollywood.

Mr Wilder, Marthe Keller, Michael York. |

Mais le choc cinématographique de l'été, pour moi, c'est un film inconnu qui n'est jamais sorti en salles. À la fin des années 60, je vis Marie et le curé, court-métrage très étonnant d'un certain Diourka Medveczky, sculpteur hongrois installé chez nous et mari de Bernadette Lafont. J'attendis avec impatience le long métrage, Paul, qu'il tournait alors avec sa femme et Jean-Pierre Léaud. Paul ne fut jamais montré. Trop nul ?

Et voilà Paul qui renaît, qui naît plutôt, plus de quarante ans après, dans un DVD qui réunit les œuvres complètes du cinéaste météore : un long, deux courts. En découvrant Paul, enfin, on se demande avec ahurissement comment on a pu nous priver d'une telle merveille. Voilà un film qui réinvente le cinéma à chaque plan. Qui retourne aux sources, à savoir le temps du muet, avec la rigueur stylisée d'un Dreyer, la provocation d'un Bunuel ou d'un Vigo, le dépouillement d'un Bresson. L'histoire : le jeune Paul quitte Paris où il étouffe, rencontre une secte végétarienne dans les Cévennes, part avec l'une des membres, ils se retrouvent sur une île déserte, mais là... Par delà un argument babacoolement daté, cette histoire d'un homme qui fuit la civilisation développe un thème essentiel et indémodable, traité avec une force peu commune. Le regard de l'auteur ne juge pas, il montre, dans une espèce de suspens perpétuel. Le portrait de la secte, par exemple, est admirable, sans caricature, sans idéalisation non plus, avec peut-être une touche d'humour, et ce peut-être est l'un des nombreux charmes de Paul. Quant aux images de ce film visiblement fauché — heureusement fauché, cela convient au sujet —, ces pauvres images en noir et blanc sont le plus souvent d'une beauté inouïe.

Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont. |

Medveczky, sans doute affecté par le flop du film, abandonna le cinéma pour les Cévennes où il vit depuis en ermite — comme son personnage. L'un des bonus du DVD nous permet de rencontrer cet extraordinaire vieillard.

Comme on les comprend, ces gens qui tournent le dos à nos tumultes, même si l'on a fait un autre choix ! On a beau ne pas vouloir tout jeter dans ce qui nous entoure, et chercher autour de soi les belles personnes plus ou moins cachées, qui ne manquent pas, ce qui occupe le devant de la scène a souvent de quoi nous désespérer.

Les dirigeants actuels de ce pays, par exemple. Je ne m'attendais à rien, c'est pire encore. Et cela ne cesse d'empirer. Ils font pitié, nos nouveaux maîtres, durs avec les faibles, couilles molles face à plus forts qu'eux — Ricains qui nous espionnent, dictateurs qui nous narguent, banquiers qui nous filoutent, industriels qui nous empoisonnent.

Sinistres ministres... Sans vouloir tomber dans le délit de faciès, reconnaissons qu'ils ont la gueule de l'emploi, l'officiel Premier, son absence totale de rayonnement, sa tronche de grand sinistré, et le petit dur de l'Intérieur avec son masque fermé, buté, méchant.

C'est lui, dit-on, le plus populaire du gouvernement ! Lui, le plus proche de la droite extrême. Est-ce possible ? Comment l'éduquer enfin, notre peuple lamentable ?

Un peu de musique pour oublier tout ça.

Deux morceaux bien-aimés joués jadis par Blaise Volet, mon oncle de Genève. Oui, le père du cousin Marc, maître de toile du site. Blaise était gynécologue, mais il aurait pu faire une carrière de pianiste, comme l'un de ses condisciples, un certain Benedetti Michelangeli. Il vient de nous quitter, quelques mois avant de souffler ses nonante bougies. Depuis dix ans, la maladie rongeait peu à peu sa mémoire, il est parti sans se souvenir, hélas, que tout compte fait il a vécu heureux et bien rempli sa vie : il a exercé un beau métier, a réussi son mariage et ses enfants, a reçu autant d'amour qu'il en a distribué autour de lui.

Et il a fait beaucoup de musique.

Nous nous sommes ébroués joyeusement dans de nombreux quatuors jadis, lui au violoncelle, Marc et mon grand-père Charles aux violons, moi à l'alto, mais mes deux plus vifs souvenirs datent de la petite enfance : Blaise accompagnant mon grand-père dans le finale de la sonate de Franck, lumineux, apaisé ; Blaise jouant seul certaine sonate de Scarlatti, la K27, un chouya moins vite sans doute que certains sprinters du clavier, mais avec une sérénité parfaite qui résonne à jamais en moi.

Le mois prochain ? Furetière ! Aragon ! Simenon ! Schaer ! Sol ! Vautier ! Bernard ! Berna encore ! Et des films. Et des musiques.

Grand-mère lit un conte. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Lorsqu'on touche les pieds, on touche l'âme.

Celui qui parle sème. Celui qui écoute récolte.

Donne un cheval à celui qui dit la vérité : il en aura besoin pour s'enfuir.