Kavvadìas en musique.

BRÈVES

N°119 Août 2013

L'un des bonheurs du traducteur, c'est de rencontrer, dans les divers lieux où on l'invite, des gens délicieux. Je connais désormais, un peu partout dans l'hexagone, des organisateurs souvent désargentés, mais millionnaires en passion, dévouement, énergie, qui vous offrent un public et des trésors de gentillesse en prime. Rien que cette année j'ai été coq en pâte à Thionville, à Lyon, à Grenoble, à Bordeaux. Et ce mois-ci à Vienne.

Se méfier des contrefaçons autrichiennes : Vienne, c'est une jolie ville proche de Lyon, où Rhône et autoroute passent à toute allure sans voir les beaux bâtiments que les Romains et quelques autres y laissèrent.

Vienne est connue pour son grand festival de jazz, chaque année début juillet, lequel s'enrichit de journées consacrées au livre par l'association Lettres sur cour. Isabelle et Olivier Giroud l'ont créée voilà plus de vingt ans et en sont l'âme depuis, soutenus par une admirable équipe de bénévoles, tous lecteurs compulsifs dirait-on, et par l'hyperactive librairie Lucioles. Difficile d'être plus pro dans l'organisation et plus chaleureux dans l'accueil.

Invités cette année, outre le Bosniaque Velibor Colic (prononcer Tcholitch) dont je parlerai dès que je l'aurai lu, deux des plus grands auteurs grecs vivants, Thanàssis Valtinos et Zyrànna Zatèli, flanqués de leurs traducteurs attitrés, Ortlieb et Volkovitch. L'illustration musicale était confiée au Théo Ceccaldi Trio (violon, violoncelle, guitare). Je ne sais quel nom donner à leur musique 100% improvisée, estampillée jazz, mais qui navigue aussi bien dans les eaux de Debussy ou Pierre Henry. Qu'importe l'étiquette : cette musique m'a emballé. Ces trois jeunes gars vont sûrement se faire un nom.

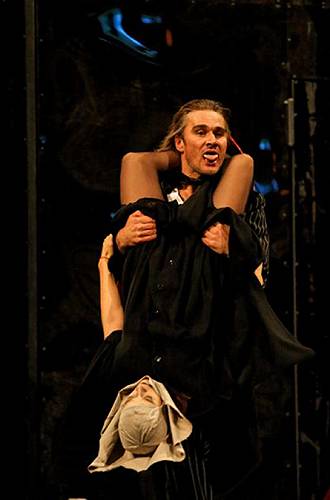

Non contents de m'inviter et de me faire rencontrer des gens passionnants, les Giroud m'ont offert deux somptueux cadeaux. Le premier : une lecture déambulatoire de Cours toujours, mes souvenirs de coureur à pied, par moi-même, dans les rues de la ville, suivie par plus d'auditeurs que ce malheureux bouquin n'a eu de lecteurs jusqu'ici. Le second : un hommage musical à Nìkos Kavvadìas, Robin Mercier déclamant ses poèmes dans ma traduction avec force, et le Théo Ceccaldi Trio déchaînant autour d'eux ses tempêtes.

Du coup, Tous les poèmes de Kavvadìas, dans la nouvelle édition pirate, s'est bien vendu ! Je suis rentré dans mes frais, déjà. Il faudra peut-être un retirage !

Kavvadìas en musique. |

Retour à mes pénates chévriennes pour un été tranquille (j'espère) et chargé (c'est sûr). Pas de déplacements prévus, plusieurs traductions en chantier, plus un programme de lectures qui s'allonge sans arrêt.

Il y a les textes non publiés pour lesquels on souhaite mon avis ; ceux déjà publiés qu'on m'envoie pour que j'en parle ici même, avec une déraisonnable confiance en mon pouvoir prescripteur ; ceux que j'ai choisi de lire, auxquels je veux garder une place ; et enfin ceux que je m'impose par devoir.

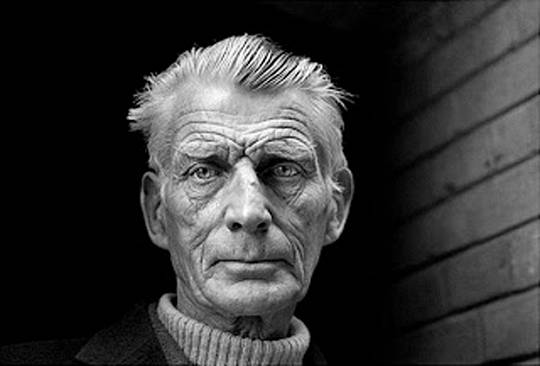

Exemple, Samuel Beckett. Je ne désespère pas d'arriver un jour à lire L'innommable ou Comment c'est, faute de quoi je ne gagnerai pas mon chamois d'or de lecteur. Mais il faut d'abord que je m'entraîne avec un texte plus court.

Mal vu mal dit, publié en 1981 chez Minuit, raconte... Bon sang, ça raconte quoi au fait ? Ma voilà mal barré. J'ai pourtant lu jusqu'au bout les soixante courtes pages. Et rien compris. Une femme dans un cabanon isolé robe noire et blanc des murs. Blanc du sol dehors. Son visage qui revient. Tout qui revient ressassé. Jamais pareil mais ressassé.

À qui ricanerait de me voir ainsi pataugeant, je propose de me commenter ceci, par exemple :

«Fut-il jamais un temps où plus question de questions ? Mort-nées jusqu'à la dernière. Avant. Sitôt conçues. Avant. Où plus question de répondre. De ne le pouvoir. De pouvoir ne pas vouloir savoir. De ne le pouvoir. Non. Jamais. Un rêve. Voilà la réponse.

Que faire de l'œil soumis à ce régime ? Ce goutte-à-goutte écossais. Mais voyons ne plus le rouvrir. Que chose faite. Elle faite. Ou abandonnée. Carcasse et déraison. Plus que pour récupérer. Au monde dit visible. Cette croûte. D'écœurement vite refaire le plein et le refermer. Sur elle. Jusqu'à ce qu'elle s'achève. Ou avorte. Voilà la réponse.»

Rude, non ?

Je ne me moque pas de Beckett. Non que je me sente contraint au respect face à un Grandécrivain. Je rigole, mais c'est assez beckettien, n'est-ce pas, de rigoler quand ça fait mal. Ce texte est trop fort pour moi, mais je lui reconnais tout de même une densité, une tension exceptionnelles qui m'ont retenu jusqu'au bout. Je sais que chaque phrase du maître a engendré des pages entières de commentaires, j'ai vu sur Internet des gloses qui m'arrachent des cris d'admiration, je pourrais pomper dessus et pondre une brève présentable, mais non. On a sa dignité.

Si je relisais Mal vu mal dit pour le mois prochain ? Combien de relectures successives me faudrait-il pour m'y sentir à l'aise ?

Beckett, vers la même époque. |

Restons aux éditions de Minuit avec Laurent Mauvignier, plus à ma portée. Voici Apprendre à finir, son deuxième roman, vieux de treize ans déjà.

Un couple ordinaire, deux enfants, qui vacille. Ils se déchirent, elle veut qu'il reste il veut partir mais un accident l'immobilise, dépendant d'elle, esclave et maître à la fois. C'est elle qui raconte, qui monologue longuement, pas à pas, ressassant elle aussi à sa façon besogneuse, humblement obstinée, pour essayer de comprendre :

«...des fois, peut-être qu'à d'eux on se fait encore plus seul chacun pour soi, comme si l'autre nous repoussait en nous, au plus loin, au plus isolé de nous. Je disais ça comme pour me justifier. Comme pour dire que non, il ne pouvait pas penser ça, comme il avait l'air de penser, comme j'étais sûre et certaine qu'il croyait que de sa vie tout avait glissé à cause de moi, à cause de ma seule présence, comme si dans mon regard il y avait eu de quoi lui saccager, lui pourrir, lui tordre dans l'œil tous les horizons, toutes les couleurs, comme si ma peau, c'était de poison qu'elle était faite, là, dans les pores, sous les fibres, le grain de ma peau et mes doigts quand ils touchaient sa peau à lui, oui, comme si ma peau avait le pouvoir en touchant sa peau de la détruire, de la vicier et de la vieillir, pour la tuer, pour précipiter la course. Comme si moi j'étais décidée, c'était un plan, un but : vivre, vivre près de lui pour qu'il meure à lui-même.»

Vous avez vu, amis correcteurs ? «C'était de poison qu'elle était faite...» Oh ! la vilaine répétition !

Habile en fait, ne vous déplaise. Il faut admirer comment, tout au long du livre, la phrase complexe, subtilement agencée d'un maître prend en charge le discours maladroit d'une femme peu instruite.

Passionnante, la phrase mauvignienne, avec sa syntaxe embrouillée, tantôt se cognant aux murs, tantôt dérivant sans fin, à la fois dense et fuyante, lourde et légère. Il y a largement de quoi écrire un Coup de langue. On y songe.

Dans Salonique, mon amour de Robert Guyon (Société des écrivains), tout est plus calme — stylistiquement parlant, car côté histoire la guerre et la passion amoureuse se déchaînent. Nous sommes à Thessalonique en 1916. Les Alliés ont ouvert un nouveau front dans ce qui est encore l'empire ottoman. Un militaire français, coincé là-bas, écrit à sa bien-aimée, son grand amour d'enfance, restée au pays. Il lui raconte Salonique (tel est le nom de la ville à l'époque) et les combats ; il lui rappelle leurs vertes années — enchantées, quoique platoniques ; il attend impatiemment sa venue, sans cesse reportée. L'auteur s'est solidement documenté, il connaît les lieux, sa reconstitution vivante à souhait culmine dans l'évocation du terrible incendie de la ville en 1917.

Quel sujet en or que Thessalonique à cette époque-là ! Toutes les populations s'y côtoyaient et l'on s'agitait ferme dans ce grouillant «nid d'espions», avant que la ville, perdant ses Turcs, ses Juifs, ses Slaves, ses Levantins, ne devienne tristement monochrome, comme Smyrne et Alexandrie, autres merveilles disparues.

La force et le charme de Salonique, mon amour viennent aussi de ce que le parfum d'époque y est présent jusque dans l'écriture, le héros s'exprimant dans une langue maîtrisée, à l'ancienne, où s'allient élégance et vivacité.

On est très loin de l'écriture à la Mauvignier ? Certes, mais il est permis, et même souhaitable je crois, d'aimer les deux.

Le grand incendie, 1917. |

«Je suis figé au bord de la route, mon père s'est arrêté lui aussi, maintenant il vient sur moi, il me saisit durement par le bras, le chapeau est baissé sur les yeux, sur les lunettes, le col du manteau relevé, mon père est pâle, les yeux bleus terriblement brillent.»

Superbe phrase, mine de rien, à la fois brutalement expressive avec sa ponctuation bousculée, l'inversion verbe-adverbe à la fin, ce terrible «brillent» qui vous vrille l'oreille — et sobre malgré tout, tendue, d'une extrême économie à l'image du livre entier.

J'ai dit «économie» ? Nous sommes au début de L'économie du ciel, l'un des derniers romans (Grasset, 2003) du Vaudois Jacques Chessex. Roman ? Novella tout au plus, 80 pages seulement, mais qui contiennent deux histoires pour le prix d'une. La première, présentée comme autobiographique, courte scène émergeant des brumes du passé : le père, qui pourrait être accusé d'une mort suspecte, exige de son très jeune fils qu'il n'avoue à personne l'avoir vu sortir ce matin-là ; puis on enchaîne sur un tout autre épisode, qu'on suppose — et qu'on espère — fictif : le narrateur adulte rencontre une jeune femme qui partage sa passion des oiseaux, et qui sur le point de mourir va lui faire une terrible demande...

Quel rapport ?

En refermant ce petit livre si curieusement disparate à première vue, si secrètement cohérent, le lecteur se sent désorienté, jeté dans le vide — avant de saisir le lien vertigineux, à peine suggéré, et de s'écrier, comme à la fin des autres récits de Chessex : bravo, l'artiste !

Quel rapport avec le livre ? |

Je viens de relire Giono pendant un an, avec délectation presque toujours, suivant à peu près la chronologie pour terminer comme il se doit ce mois-ci avec le dernier ouvrage publié, L'iris de Suse. Ce roman publié en 1970, lu dès sa sortie, m'avait alors sidéré. J'ai un peu le trac : ne serai-je pas déçu ?

Retrouvailles réussies. J'avais naturellement oublié l'histoire, pourtant l'une des plus belles et des plus mystérieuses de l'auteur. Un homme entreprend de disparaître : truand devenant berger, il se réfugie dans les alpages de ce Haut Pays qui hante les livres du père Giono ; ce malfrat que l'auteur, impavidement, rend sympathique, rencontrera quelques figures extraordinaires et trouvera même son salut en aimant une femme-zombie qui ne parle pas. Toute l'histoire est parcourue et comme aspirée par la fascination de l'absence, du rien (elle a failli s'appeler L'invention du zéro) — tout en débordant de vie et de péripéties comme toujours. Par moments le héros bouscule son auteur et prend sa place, racontant ses souvenirs, les réinventant peut-être, Tringlot et Giono rivalisant de désinvolture narrative au point que par moments on n'y comprend plus rien. Et c'est une ivresse de plus. L'évidence est ailleurs, dans le souffle souverain qui balaie toute l'histoire. «De grands étendards de ciel noir secouaient des poussières d'étoiles... ses deux énormes chevaux, gonflés comme des nuages... et il s'enfonça d'un seul coup dans le sommeil, comme un fer rouge...» Page après page traversées d'éclairs. Jusqu'à la fin splendide, à la fois heureuse et amère. Le magicien n'a pas raté sa sortie.

Le tirage au sort mensuel ? Carole m'a gâté une fois de plus en sortant du chapeau un nouveau bijou : Le rouge le rose, de Pierre Philippe.

Peu connu du grand public, cet homme de cinéma (scénariste, dialoguiste, réalisateur, restaurateur de films) est également l'un de nos grands paroliers, à qui Guidoni et Juliette, notamment, doivent leurs chansons les plus fortes. En voici donc l'intégrale, publiée en un volume il y a dix ans par le très regretté Christian Pirot.

Pas besoin de les avoir entendues chantées, ces paroles : elles tiennent debout sans la musique et la voix. Elles sont un alcool fort et en même temps subtil. L'auteur nous fait savourer toutes les nuances du vénéneux, du pervers, du sordide, avec un lyrisme sombre et un raffinement dans l'écriture dont ces cloaques sont illuminés.

Moi je suis l'amateur d'ombres

L'explorateur des décombres

Le croiseur du grand vide

L'amant de la pénombre

Le flâneur intrépide

Aux fantasmes sans nombre...

La confusion des sexes est un leitmotiv qui culmine dans le dépravissime «Monsieur Vénus», que chantait Juliette, l'un des sommets du recueil, où les sexes s'échangent tout en s'accouplant à la nécrophilie.

Je comprends que Juliette se soit éloignée de cet ogre qui menaçait de la croquer tout entière, faisant d'elle un simple porte-voix. Elle se débrouille fort bien sans lui, dans un registre plus aimable, mais comment égaler ces merveilles, «La géante», «La petite fille au piano», «Heureuse», «Irrésistible», «Le rosier jaune» ou l'ahurissant «Petits métiers» ?

Que sont donc devenus

La toucheuse de bœufs

L'enjoliveur d'obus

Et le pinceur de louches

Où donc se sont perdus

Le dénoueur de nœuds

La torcheuse de culs

Et l'enculeur de mouches

Qui donc les a revus

Le dépendeur d'andouilles

La mangeuse de santé

Et l'étouffeur de vents

Ils ont bien disparu

La gonfleuse de couilles

Le démorveur de nez

Et l'étrilleuse de glands

La tripoteuse d'acné

Le faiseur de mauvais sang

La fileuse de diarrhée

L'équarrisseur d'enfants

Pierre Philippe et Juliette |

Les œuvres d'art sont un festin permanent d'une richesse infinie, dont nos brèves années n'ont le temps de goûter que quelques miettes. L'ami Jean-Pierre M., l'autre jour, me demandant comment je fais pour lire tant de livres et voir tant de films, je lui réponds que je me lamente sans cesse de lire trop peu, que le cinéma c'est pire encore, quant à la musique, n'en parlons même pas. J'ai beau aimer l'opéra toujours davantage, nous n'y allons pratiquement jamais, et je l'écoute chez moi sans même suivre le livret, puisque j'en profite pour faire ma gym. La honte.

Je viens de m'envoyer ainsi plusieurs fois L'ange de feu de Sergeï Profofiev sans savoir de quoi il retourne — même si l'on devine.

Renseignements pris (François-René Tranchefort, L'opéra, deux tomes en Points-Seuil, 1978, excellent petit guide, est-il réédité ?), L'ange de feu nous emmène en Allemagne au XVIe siècle ; une pure jeune femme est attirée, puis tourmentée par un ange de feu qui n'est autre que le diable.

Le titre dit tout : voilà l'une des musiques les plus incandescentes qui soient. D'un bout à l'autre, une tension insoutenable, un paroxysme infernal, des leitmotive d'une violence d'idée fixe. Quel souffle ! Le compositeur a travaillé sept ans sur cette œuvre, qui ne fut donnée que trente ans plus tard. Pourquoi montre-t-on si peu ici et même ailleurs les opéras de Prokofiev, si puissants, si riches musicalement, si audacieux tout en restant accessibles ? Croit-on encore qu'il n'a écrit que Pierre et le loup ?

(Sa Troisième symphonie reprend les thèmes de l'opéra. À ne pas manquer, le scherzo surtout, strident, méchant, sidérant.)

Je découvre sur Internet un bout de l'Ange de feu, chanté en français par des étrangers (on dirait du russe), sous-titré en hongrois, mise en scène un peu obscure, on n'y pige que dalle, pas besoin de piger, la musique est d'une clarté si violente ! J'aime jusqu'aux visages en gros plan des chanteurs, affreusement déformés par l'effort, les bouches immensément ouvertes, quelle merveille !

Cristina Baggio, renversante. |

On reprend ses esprits au cinéma.

Moins d'émotion que de plaisir joyeux à découvrir les débuts de l'excellent Philippe de Broca : Les jeux de l'amour (1960), sur un scénario de Daniel Boulanger, ont le charme insouciant des jeunes années. Cet opus 1, comme Le Farceur qui allait suivre, est porté par un Jean-Pierre Cassel déchaîné, jouant un personnage ambigu, immature, aussi horripilant qu'adorable. Le début des 60s, quel âge d'or ! La naissance de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Chabrol, Varda, Demy... C'est le cinéma tout entier qui s'ébroue alors, pétant de jeunesse.

Geneviève Cluny, Jean-Pierre Cassel, Jean-Louis Maury. |

Plaisir non moins vif avec un film tourné sept ans plus tard, The honey pot (Guêpier pour trois abeilles) de Joseph Mankiewicz. Plaisir de se faire mener en bateau (ou plutôt en gondole, on est à Venise) par un vieux renard, au fil d'un scénario retors, tout en machinations, manipulations, retournements. Chacun ici joue la comédie et cherche à duper les autres : le héros milliardaire (Rex Harrison) roule dans la farine ses trois ex, redoutables chipies, qui s'imaginent hériter de lui, et le spectateur n'est pas le moins mystifié dans l'affaire. Du pur Mankiewicz, brillant, féroce, vachard.

Joseph L. Mankiewicz. |

Il fallait bien le voir un jour, ce Don Quichotte qu'Orson Welles mit tant d'années à ne pas terminer. À partir d'un grand tas de rushes, l'un de ses collaborateurs a tenté naguère un montage qui laisse un peu perplexe. Surnagent quelques images parfois superbes, au noir et blanc austère et charbonneux, l'idée lumineuse de plonger Don Quichotte dans l'Espagne contemporaine, et le talent des deux protagonistes, Don Quichotte-Francisco Reiguera et Sancho-Akim Tamiroff.

Trop vieux dans un monde trop jeune. |

Perplexité plus forte encore avec La grande bellezza, film récent de Paolo Sorrentino. Rome, son intelligentsia faisandée, ses folles nuits, tout cela nous rappelle quelque chose... Oui, Fellini, La dolce vita surtout, dont ce film reprend jusqu'à la narration quasiment immobile, par tableaux successifs. Sauf qu'à côté de son émule, Fellini prend des allures d'adepte de Bresson. Sorrentino pratique le rentre-dedans, le tape-à-l'œil perpétuel, multipliant scènes étranges et effets de mise en scène coup de poing. C'est souvent splendide, et presque toujours excessif. Que penser de cette grandiose esbroufe ? Les amateurs de plastique féminine, eux, sont comblés. Que d'affolantes créatures ! Sabrina Ferilli généreusement dénudée, mamma mia !

Mais regarde, espèce d'andouille... |

À chacun ses émois. Il y en a dont c'est le Tour de France. Tiens, il passe devant chez nous. Je n'avais pas revu la caravane publicitaire depuis des dizaines d'années, je la retrouve intacte, ses véhicules foldingues, son kitsch échevelé, ses haut-parleurs braillards, les enfants qui découvrent ça émerveillés. Tous les spectateurs du Tour sont des enfants, qu'ils aient dix ans ou soixante-dix, puisque chaque Français a vu passer le Tour étant gamin et se souvient. Tous les étés le pays retombe en enfance.

La caravane : 180 voitures, une demi-heure de défilé, puis on attend. Le plus beau dans le Tour, comme autrefois, c'est l'attente, la lente montée de la pression, les motos de plus en plus fréquentes, puis les cris des spectateurs là-bas et messieurs les coureurs qui se pointent enfin, pas pressés en ce dernier jour de course, tous en paquet, mais où est le maillot jaune, hop, fini.

Rituel pépère, popu, ringard, qui me touche encore malgré sa ringardise ou peut-être grâce à elle. Le Tour de France est con et attendrissant comme un 14 juillet.

La course ? Ah oui, la course. C'est pas possible, ils ont des moteurs ces gars-là ! Dans le Ventoux, le maillot jaune, froum froum ! a trop foncé, c'est pas clair...

Tant que Mickey y sera... |

Septembre : dixième anniversaire de volkovitch.com. Au programme : Scarron ! Breton ! Dhôtel ! Spitz ! W. Miller ! Arbatz ! Favreau ! Berna ! Ça ira ?

Fantasy Fest. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Je suis dans la nuit. Cela ne prouve rien contre la lumière.

Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.

Si l'on te dit que tout est fini, pense enfin à commencer.