Sur son lit de mort, septembre 1922.

BRÈVES

N°117 Juin 2013

Longtemps, j'ai possédé sans le lire Proust fantôme de Jérôme Prieur (Le promeneur), offert par une amie ; je me disais qu'une seule page du maître est plus nourrissante que tout un livre de gloses ou d'anecdotes.

Le tirage au sort de ce mois exhume de la bibliothèque-purgatoire ce récit consacré aux dernières années de l'écrivain, des derniers jours surtout, et je ne m'en plains pas : l'homme Proust est un personnage fascinant — juste un peu trop excentrique pour figurer dans une fiction, il ne serait pas crédible — et l'ouvrage offre assez d'anecdotes pour combler les proustolâtres dans mon genre aussi bien que tout autre lecteur. D'autant que la prose de Prieur, qui ne cherche pas à imiter le grand homme, est bien torchée, parfois brillante. Témoin ce portrait de Proust d'après ses contemporains :

«Les yeux noirs, les yeux de velours pénétrants d'intelligence, les yeux de biche, les yeux brillants et bistrés d'insomnie, les paupières lourdes, la barbe frisée qui finit par lui manger la figure, son allure de peinture du Greco, de prince napolitain, de mage assyrien, la petite moustache de Charlot, les joues rasées de frais comme un fruit ou un légume mûri en cage...»

Autre charme de ce Proust fantôme : il donne une image sympathique d'un homme qui soutenait pourtant que les écrivains, humainement parlant, ne valent pas cher. Proust, nous dit Prieur, haïssait le chauvinisme ; il était modeste et plein d'humour ; il aimait le music-hall.

Oui, d'accord, l'œuvre compte avant tout. Je la dévorai en six mois voilà un demi-siècle, et la rumine encore. Parmi les études que j'ai lues sur elle, c'est Proust et les signes de Gilles Deleuze qui m'a le mieux nourri. Relirai-je la Recherche un jour ? Ai-je encore assez de forces pour cet immense voyage ? Il m'effraie autant qu'il me fait rêver.

Sur son lit de mort, septembre 1922. |

En attendant, la relecture de Giono se poursuit. Ce mois-ci, Deux cavaliers de l'orage, l'un de ses romans que je n'avais pas encore lu. Je croyais le connaître, le bonhomme, et voilà qu'il m'estomaque. Son goût de la démesure atteint ici des sommets. L'histoire ? Complètement folle : deux frères s'aiment avec passion, l'aîné fabuleusement fort, le cadet fabuleusement beau, ils passent leur temps à chevaucher ensemble, se sauvent mutuellement la vie, se défient à la lutte, le cadet l'emporte et du coup l'aîné humilié le tue. Décor : montagnes, pluies diluviennes, orages dantesques. On a rarement vu le côté shakespearien de Giono, son côté homérique, aussi bien que dans ce roman forcené, plein de combats, de bruit, de fureur, de bonheurs fous, de grands chemins, sombre et traversé d'éclairs, tout ruisselant d'images, qu'il abandonna plusieurs fois, rabouta tant bien que mal, laissa bancal, hirsute, galopant à perdre haleine ou ralenti par un déluge de détails — de quoi porter sa monstruosité à son comble.

«L'orage crachait du soufre et du sang rageusement contre les vitres. Une pluie de fer piochait dans les murs. Le vent faisait sonner les granges et les rues.» «L'orage soubresautait et claquait de la queue comme un saumon au bout de la ligne.» «Devant eux, l'orage battait des tapis de soufre.» «Des rages d'eau hachaient les arbres et la boue. Des troupeaux d'averses couraient de tous les côtés sous les coups de pierre du vent. Puis ils se remettaient à paître la forêt et les hommes qui passaient comme des ombres sous la crème grise du brouillard.»

Est-on conquis ? Trouve-t-on que le père Giono en fait trop ? Question futile. On est bousculé, emporté, sans avoir le temps de réfléchir.

Giono, 1965. |

Après de telles cavalcades, tout risque de sembler fade, mais pour moi rien n'efface les charmes des voyages à pied. Bienvenue donc à Jean-Paul Kauffmann, qui raconte chez Fayard sept semaines passées à Remonter la Marne depuis la Seine jusqu'à la source.

Je ne me sens pas très proche a priori de cet homme-là, expert en vins et en cigares, qui méprise les joggeurs et admire Napoléon. Mais comment snober un homme qui aime la marche et décrit si bien son humble magie ? J'applaudis, par exemple, à ceci : «Les orteils palpant la surface de la croûte terrestre nous renseignent mieux que la tête sur la consistance des choses».

Pour notre bonheur, Kauffmann est un grand sensuel. Il avance tous les sens en éveil, des orteils aux oreilles, œil et narine écarquillés. L'odorat surtout est prodigieusement développé, ce qui nous vaut des pages étonnantes sur les odeurs de la campagne. La sensibilité de l'auteur aux éléments s'est aiguisée à la lecture de Bachelard et il adore La Fontaine, ce qui vaut l'absolution même aux bonapartistes. Il perçoit les beautés discrètes des régions peu connues qu'il traverse et sait nous en faire goûter les saveurs. Les paysages français (dont la beauté me rendrait presque chauvin) lui inspirent cette remarque admirable : «La surprise est la marque du paysage français. De la laideur surgit parfois, comme un coup de théâtre, un détail inattendu qui dispense la grâce, l'harmonie.»

Mais Kauffmann est tout aussi attentif aux êtres, et il connaît l'art de les approcher. Les grincheux inhospitaliers ne manquent pas, mais la plupart des rencontres sont insolites, amusantes ou émouvantes ; on voit se dessiner, par petites touches, le portrait d'une «France qui dort», dans ces coins perdus, frappés de surcroît par la crise, où à côté de ceux qui luttent et se démènent, on découvre en cherchant un peu de nombreux et attachants réfractaires à notre société brutale — «non pas dans une attitude de refus, ni même de rupture, mais de non-fréquentation» — qui survivent tout seuls, loin du tumulte. «Ils naviguent entre chômage et petits boulots, dans une attitude de retrait, un refus de se fondre dans la masse.» «Nous appartenons au quart-monde heureux», dit l'un d'eux. Vaincus de la vie, ou sages précurseurs ?

À mesure que le livre avance et que la rivière se rétrécit, le livre inversement prend de l'ampleur, sa richesse humaine se déploie, les raisons de ce voyage apparaissent de mieux en mieux ; on rêve sur ce livre que l'auteur a déniché, où un inconnu raconte vers 1920 la même remontée de la Marne à pied. La vadrouille devient quête, voyage initiatique. La toute fin est une petite merveille, mais c'est le livre entier qui montre, malgré quelques petits coups de mou ici ou là, que Kauffmann, journaliste, est un véritable écrivain.

Son Remonter la Marne n'est pas indigne, si ma mémoire est bonne, du légendaire Chemin faisant de Jacques Lacarrière, autre voyage à pied datant d'il y a quarante ans, dont j'ai gardé un souvenir enchanté. (Vais-je oser le relire ?)

Chez Fifi, Bar de la Marine, Neuilly/Marne. |

Avec Tanguy Viel et son dernier roman, La disparition de Jim Sullivan (Minuit), on ne marche pas, on prend la bagnole : ça se passe aux USA.

Viel, selon moi, fait partie des meilleurs, et c'est pourquoi cet excellent roman, de prime abord, me déçoit un brin. Histoire forte, personnages forts, maîtrise de l'écriture, OK, mais je ne retrouve pas entièrement cette densité tendue des livres précédents, ces longues phrases chargées à bloc, habilement boiteuses ; le nouvel opus paraît plus lisse, plus convenu — comme dans ces films où un jeune créateur surdoué va tourner à Hollywood, où il perd une partie de son âme.

Je suis injuste : en fait la règle du jeu a changé. Viel quitte la terre ferme des lieux familiers et (apparemment) de l'autobiographie pour un pays qu'il ne connaît que par les livres, les films et ses rêves. D'où une relative perte de matière concrète, qu'on sent délibérée, qui constitue le sujet du livre. Non content de travailler sur l'archétype, voire le cliché, Viel n'écrit pas un roman, il nous décrit un roman qu'il aurait soi-disant écrit, déréalisant ainsi continuellement son histoire, la sabotant sournoisement. Tout l'art consiste — et c'est là que cela devient du grand art — à maintenir l'équilibre virtuose entre distance et adhésion, artifice et sentiments vrais. Son héros prof de fac déchu vampé par une jeunesse, sa femme infidèle, son rival, sont à la fois des stéréotypes et des êtres vivants, attachants. La réussite du roman vient en grande partie de ce flottement que Viel organise en virtuose, de l'ironie gagnée par l'émotion à l'émotion minée par l'ironie. Résultat : d'un bout à l'autre, un subtil et délicieux malaise ; un bouquin qui vous file entre les doigts, et en même temps d'une impressionnante plénitude.

Ce qui est sûr, c'est que sans chauvinisme aucun, on donnerait toutes les pages des gros best-sellers ultra-formatés que notre Frenchie raille en douce pour les 150 pages de ce roman rêveur où le poncif lui-même s'imbibe de poésie.

À preuve, le baseball, cette horreur, qui nous permet d'admirer ici «les merveilleuses courbes dessinées par la balle, comme des comètes dans la voie lactée».

«Et puis voilà, c'est l'Amérique, on ne sait pas ce qui s'est passé.»

J'entends le volkonaute qui maugrée : son petit Proust... son Giono... ses voyages du pauvre... ses écrivains de Minuit... ça tourne en rond tout ça...

C'est alors que hardiment je sors mon arme secrète : Catherine Paysan !

Aujourd'hui très âgée, elle a publié une quinzaine de romans, souvent autobiographiques, et connu très tôt le succès. Je connais son nom, mais pas ses livres. Sur les conseils d'un ami sûr, je me lance dans La route vers la fiancée (Albin Michel), publié en 1991.

Il a raison, l'ami : Paysan, c'est puissant. L'auteure nous entraîne au cœur du VIe siècle, dans une France encore gauloise envahie par des flopées de Barbares, un peu chrétienne, très païenne encore. Période mal connue, troublée, qu'on se réjouit de découvrir. On suit un Barbare boiteux dans sa longue marche à travers mille dangers, on croise avec lui une foule de personnages étonnants, ça ne manque ni de souffle ni d'allure, c'est plein de couleurs, de truculence, de violence, d'émotions fortes et rudes — la peur surtout. Terrible époque.

On ne sait pas si l'image qu'on nous en donne est historiquement correcte ; sa minutie extrême laisse à penser que oui. On s'y croirait. L'auteure nous décrit tout : les plantes du potager, le menu des repas, le contenu du moindre coffre. C'est elle qui en a, du coffre : c'est copieux, c'est riche, c'est costaud. Elle soulève sans effort ses phrases chargées à craquer, broussailleuses, pleines d'incidentes et d'incises à rallonges, où le lecteur s'égare, comme le héros dans la forêt, avant d'en émerger, haletant. On commence à trouver la main de l'auteure un peu lourde. Son style fleuri frôle dangereusement l'ampoulé, le déclamatoire. Les ficelles du genre historique se révèlent par moments un peu grosses, le goût du spectaculaire se fait indiscret : ce simple palefrenier qui se révèle médecin, conteur, chanteur, poète et philosophe, seul être doux et génial dans cet univers de brutes, on a du mal à l'avaler. Pour finir, derrière le boiteux, c'est moi qui traîne la patte. Et qui profite lâchement de la pause entre les deux récits pour me réfugier en douce au 21e siècle. Je ne saurai jamais si Gundri le Rouquin, jardinier, rejoindra sa fiancée, que j'imagine jeune, belle, pure, aimante, courageuse et tout.

Sans doute suis-je un lecteur et un écrivain petit bras, petit estomac, souffle court, incapable de goûter les charmes de la démesure. J'avoue que je renâcle, par exemple, devant ça : «...quand la bête éventrée dans les batailles s'abattait sous lui en rendant les entrailles, ou, terrassée d'épuisement, éructante de bave et de râles, crachait sa vie, ses poumons, sa pauvre âme de victime immolée sur l'autel de la furie des hommes...»

Enfin, il y a sûrement des gens pour aimer ça...

Les temps barbares comme si l'on y était ! |

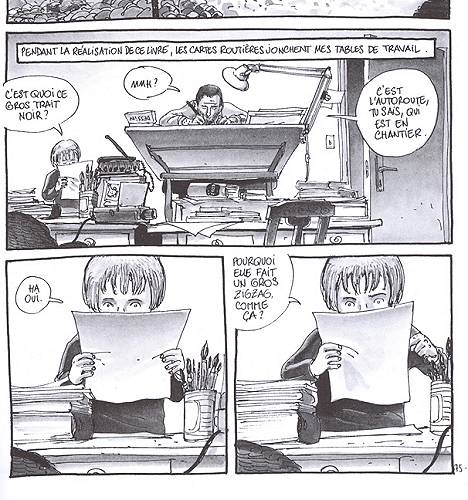

Ailleurs dans la campagne française, au début de ce siècle, un coin de campagne tranquille où de jeunes agriculteurs se convertissent au bio, et que va troubler l'arrivée prochaine d'une autoroute. Nous sommes dans Rural !, bédéreportage d'Etienne Davodeau, chez Delcourt. L'auteur — encore un habitué de ce site — a passé des mois sur le terrain avec les protagonistes ; il raconte en dessins le combat inégal du pot de terre des petites gens contre le pot de fer des grandes compagnies dans un récit solidement documenté, clair, vigoureux, chaleureux. L'aspect militant du livre (préface de José Bové, c'est tout dire) n'exclut pas la finesse, l'humour et la tendresse. Autrement dit, Davodeau est là tout entier. Sa BD indignée donnera des boutons aux requins en tous genres, bétonneurs-saccageurs ou politicards-combinards ; elle ira droit au cœur des autres.

Davodeau papa. |

Calmons notre colère avec un peu de poésie douce. Revoici Jean Pellerin, mort prématurément des suites de 14-18, et dont j'ai goûté le mois dernier les savoureux pastiches. Il fut un poète estampillé fantaisiste, ami de Carco et Derème, désormais plus oublié qu'eux encore. Trouvé d'occase le dernier exemplaire de ses poésies complètes, Le bouquet inutile, que je déguste par petites gorgées. Vers légers, habiles, souvent drôles, parfois ombrés de mélancolie ; petites choses délicates, un quatrain le plus souvent, sur le modèle des Contrerimes de Toulet, avec rythme et rime en mouvement contraire (abab contre abba), déhanchement subtil, délicieux.

Je me demande en lisant Pellerin ce que Toulet a de mieux que lui pour avoir mieux survécu ; il faudrait le relire, Toulet le charmeur, comparer la fréquence des moments de grâce chez l'un et chez l'autre. Chez Pellerin, ils ne manquent pas. Témoin cet hommage aux aviateurs :

La dame au rire gracieux

Que vous sûtes, salace,

Autant de fois pousser aux cieux

Qu'y fut votre biplace,

Vous a vu monter à midi

Vers la voûte éternelle,

Illustrant un parcours hardi

D'un virage sur l'aile...

Ou ce portrait d'une couturière :

Tout l'horizon de l'ouvrière

Est la fenêtre de l'hôtel

Où son regard, morne tarière,

Perce des trous dans l'immortel.

Sa machine, plus diligente,

Fait mille piqûres qu'argente

Le don illimité d'un fil.

Et si la fenêtre s'efface,

Si l'inconnu s'offre de face

Elle cherche encor son profil.

Voilà qui mériterait de rester au répertoire, je crois.

Poésie toujours. Le traducteur de poésie grecque est un homme heureux quand il débarque à Grenoble, invité par Georges et Lily Kamarinos. Leur association franco-hellénique, toujours aussi active, offre au VRP (Vieux Routier de la Poésie) que je suis un public en or, attentif et chaleureux. On souhaiterait voir aussi quelques jeunes dans l'assemblée, mais patience : les jeunes d'aujourd'hui trouveront peut-être le temps de lire, devenus vieux.

Au programme cette année, six poètes, dont K... CENSURÉ.

Quant au traducteur de théâtre grec, il aura vécu une semaine intense au théâtre de l'Atalante (derrière celui de l'Atelier, à Paris), où se donnait le festival Traduire/Transmettre consacré cette année à la Grèce. Six auteurs, huit pièces, un choix judicieux, des mises en voix d'une qualité exceptionnelle avec des comédiens tous épatants.

Raté, hélas, les pièces de Marìa Efstathiàdi, Lèna Kitsopoùlou et Yànnis Mavritsàkis, mais mes trois traductions retenues ont été royalement servies : La victoire de Loùla Anagnostàki, sur les gastarbeiter grecs en Allemagne dans les années 60, mise en voix de Laurence Février ; Fortes femmes, de Dimìtris Kehaïdis et Elèni Haviara, sur les rêves dérisoires de quatre femmes désœuvrées, dirigé par Agathe Alexis ; Phaéton de Dimìtris Dimitriàdis, monté par René Loyon, terrifiante histoire d'inceste et de parricide, gorgée de violence et d'obscénité, dont j'ai pris la sombre splendeur en pleine poire. Je n'ai donc pas rêvé : elles sont bel et bien riches et fortes, dignes d'être lues et vues, ces pièces restées si longtemps ici dans l'ombre et le silence ! L'enthousiasme d'une petite salle comble laisse croire qu'elles ont de quoi toucher un bien plus large public. J'ai eu l'impression, ces trois jours-là, de sortir d'un souterrain pour me chauffer au soleil.

La victoire a été publiée par L'espace d'un instant et Phaéton par Les solitaires intempestifs. Fortes femmes, inédit.

Bonheur aussi au cinéma : celui de voir enfin La fleur de l'âge, de Nick Quinn, tourné en partie chez nous fin 2011 (cf. JOURNAL INFIME, «Les inconnus dans la maison»). On se demande pourquoi les critiques de Télérama ont massacré ce film sensible et fin, mariant élégamment humour et mélancolie, où les deux stars Marielle et Arditi sont égales à elles-mêmes, tandis que Julie Ferrier révèle une délicatesse et un charme insoupçonnés.

Tête-à-tête entre Marielle et la femme Apoil dans notre cave. |

Autres bonheurs :

Le farceur, que Philippe de Broca tourna au début de sa carrière, en 1961, avec Jean-Pierre Cassel jeune, bondissant, étincelant, qui entraîne tout le film dans ses virevoltes souriantes.

La moindre des choses, tourné en 1996 à La Borde, lieu d'accueil pour malades mentaux, où les pensionnaires montent chaque année une pièce (Opérette de Gombrowicz en l'occurrence) sous l'œil aigu, mais plein d'amour et de respect, du grand documentariste Nicolas Philibert.

Mud, de Jeff Nichols, film de 2013 : un type louche se cache sur une île du Mississipi, deux très jeunes garçons le découvrent ainsi que les mystères et les horreurs du monde adulte, et c'est aussi fort, aussi chargé de magie que Tom Sawyer et Huck Finn de Mark Twain, ou que Take shelter, le film précédent de Nichols — c'est tout dire !

Parking de Jacques Demy (1985), non, ce n'est pas le bonheur. Une curiosité un peu malsaine nous a poussés vers cette nouvelle version du mythe d'Orphée, notoirement ratée, pour voir jusqu'à quel point elle l'est. Eh bien nous sommes servis. Comment Demy a-t-il pu sombrer à ce point ? On dit que Francis Huster, en Orphée star de rock, a coulé le film ; il chante aussi mal qu'il joue faux, c'est vrai, mais les chansons, chantées par d'autres, paraîtraient-elles moins nunuches, paroles et musique ? Eurydice est une actrice japonaise ignorant le français qui joue sans comprendre un mot de ce qu'elle dit, la pauvre, aussi paumée que le spectateur. Parking ? Une des grandes énigmes de l'histoire du cinéma.

Les enfers, au fond d'un parking. |

J'évoque dans le JOURNAL INFIME du mois («Derniers voyages») la fin de Z., dont j'ai partagé la vie pendant vingt-neuf ans. Elle avait la passion du chant choral et le don de l'amitié ; cela s'est vu l'autre jour à Paris, lors d'une soirée qui a rassemblé une cinquantaine de personnes autour de la famille, dont de nombreux choristes.

Ils ont chanté, en souvenir de leur amie, Brahms, Mozart, Pergolèse. Et surtout Fauré, dont le Requiem reste pour moi le plus beau, le plus vrai, le seul peut-être à montrer la mort comme ce qu'elle est : un doux repos. Incroyant, Fauré ne croyait pas non plus à l'enfer, cette invention de malades pervers.

Malgré des pupitres d'hommes trop peu fournis, j'ai été comme toujours bouleversé ; l'absence de l'orchestre, remplacé par un piano, m'a aidé à entendre, dans l'accompagnement de cette œuvre que je croyais connaître par cœur, certaines suites d'accords à se mettre à genoux. J'ai repensé au DVD sur Fauré où Jean-François Zygel analyse lumineusement des merveilles semblables.

L'avons-nous chanté ensemble, ce Requiem, Z. et moi ? Je ne me souviens plus. Comment peut-on oublier des moments pareils ?

Jan Van Eyck, Chœur d'anges. |

Au programme probable de juillet, du neuf et du vieux. Ruffenach, il connaît, le volkonaute ? Et Mabin ? Vassant et Jacquet ? Pour ceux que la nouveauté effraie, il y aura aussi nos habitués : Giono, Rouzeau, Beck, Ortlieb, J.C. Denis.

Fantasy Fest. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

L'homme n'est que poussière.

La femme n'est qu'aspirateur.

L'homme jouit du bonheur qu'il ressent, et la femme de celui qu'elle procure.

Donner est un plaisir plus durable que recevoir ; car celui des deux qui donne est celui qui se souvient le plus longtemps.