Va-t-il réussir à le pétrifier ?

BRÈVES

N°116 Mai 2013

Freud atterrissant dans le domaine public, les traducteurs s'abattent sur lui comme un vol de vautours. On le retraduit et le reretraduit. Chaque traducteur ou chaque équipe défend son Freud bec et ongles, donnant à notre revue TransLittérature la matière d'un dossier débordant, à paraître en juillet, sur ce thème inépuisable : traduire Freud.

Or voilà que Carole, ce mois-ci, tire au sort Le malaise dans la culture, où le maître délaisse un instant l'exploration du psychisme humain pour appliquer sa méthode à la société entière. L'homme est-il capable de vivre harmonieusement avec ses semblables ? Freud étant un grand pessimiste et ce livre datant de 1929, période sombre, on devine la réponse. On devine presque tout, d'ailleurs : Ce que je lis dans ce livre, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, remâché par des dizaines de commentateurs, et non seulement je suis d'accord avec les thèses de Freud, mais elles me semblent aller de soi. Est-ce pour cela que je m'enlise au bout de cinquante pages ? La honte : alors que je vénère Freud, me voilà infoutu de le lire. Que dira de moi Emmanuèle, notre freudologue de TransLittérature ? Me gardera-t-on au comité de rédaction ? Caler dans Freud, passe encore ; mais l'avouer en plus !

Et si j'incriminais la traduction ? Publiée par Flammarion pour Le Monde, elle est de Dorian Astor. Soyons juste : j'ai beau regretter le titre ancien, Malaise dans la civilisation, quant au reste je la lis sans encombre. Elle est écrite en français, et non dans le sabir psy pratiqué par l'équipe de Laplanche aux PUF, où affronter désaide, désirance et refusement requiert une certaine bravitude. Le seul responsable serait donc mon grand âge, mes neurones raréfiés ?

Va-t-il réussir à le pétrifier ? |

L'ennui, avec les essais, c'est que souvent les recensions qu'en donne la presse, pour peu qu'elles soient bien faites, nous en livrent l'essentiel et la lecture devient redondante. Si j'ai acheté le dernier livre d'Hervé Kempf, Fin de l'Occident, naissance du monde (Seuil), c'est d'abord par admiration et gratitude envers son auteur, valeureux combattant de la cause verte, alibi écolo du Monde où il sème la bonne parole une fois par semaine, coincé entre deux tartines néo-libérales. Mais si j'ai lu son livre — jusqu'au bout ! —, c'est que l'auteur y apporte des révélations ou du moins des précisions essentielles, avec sa lucidité, sa clarté, son sens de la formule, son ironie mordante.

Cela commence par une histoire express de l'humanité, avec un parallèle entre paléolithique et néolithique — à l'avantage du premier —, suivi par le récit de la longue marche vers la situation actuelle. Kempf la résume ainsi : derrière les nationalismes bruyants, une fracture non plus nationale mais sociale entre ceux qui détiennent l'argent et le pouvoir, mondialement interconnectés, et nous autres, la masse ; un «régime oligarchique, ne conservant de la démocratie que ses formes extérieures» ; le pouvoir aux mains de la finance que nos dirigeants officiels ne peuvent plus contrôler — à supposer qu'ils le veuillent ; la planète en voie d'épuisement ; l'humanité marchant vers l'abîme, menée par ces aveugles sourds.

«Paradoxalement, dans une société en permanence bouleversée par le phénomène de la croissance économique, les élites agissent de la même manière que dans les sociétés traditionnelles, en fondant leur conduite sur le retour infini du même. À leurs yeux, la croissance est un état normal de la vie économique, une espèce d'invariant, un phénomène immanent.»

Et pourtant, Kempf se déclare optimiste ! Plus précisément, il croit que la nécessité de gaspiller moins, de tourner le dos à l'»individualisme hystérique» proposé partout comme modèle, finira par s'imposer. Reconnaissons que les idées vertes sont un peu moins moquées qu'au siècle précédent, et que l'humanité, par endroits, devient peu à peu plus intelligente, évoluant avec une très précautionneuse et boiteuse lenteur.

L'Eden, selon certains. |

Je ne sais ce que Christian Gailly pense de la question, mais c'est pour moi un homme précieux, lui aussi. J'ai adoré certains de ses romans. D'autres m'ont laissé un peu sur ma faim. Ce qui vient en partie, sans doute, de sa tendance à prendre des risques, à pousser parfois jusqu'à l'extrême.

La passion de Martin Fissel-Brandt, roman de 1998, chez Minuit, raconte le cheminement d'un homme qu'une bien-aimée quitta et qu'il ira retrouver au fin fond de l'Asie. Parcours à la fois rectiligne comme la passion et zigzagant, rebondissant d'incident bizarre en péripétie décalée. On admire une fois de plus l'imagination de Gailly, ses intrigues insolites, son art de mélanger dérision et sérieux, l'alliance du biscornu et du simple, l'incongru et l'artificiel au service de l'authentique et du profond. Il pousse ici très loin son goût de la surprise, du mystère — un peu trop loin peut-être : une fois terminé, tous les fils étant noués, le roman devient superbe, mais pendant la lecture, au fil d'une narration plus minimaliste que jamais, on rencontre phrases courtes et silences qui en disent long de façon un peu systématique pour mon goût. Pour moi certains passages sentent vaguement le procédé, comme celui-ci (elle entre dans la salle de bains, il est dans sa baignoire) :

«Pardon, dit-il. De nouveau s'immergea. Le remous provoqua un petit raz. Si tu veux bien sortir de ma, dit-il, je voudrais sortir de mon.»

À moins que. Est-on jamais sûr de. Si quelqu'un venait me démontrer que ce roman-là est la quintessence et le sommet de l'œuvre gaillique, je ne discuterais pas. J'en serais même. Secrètement ravi. J'ai envie d'effacer ce qui précède. De tresser des couronnes à ce roman. J'ai un vieux projet : descendre en flammes un bouquin, ici même, et juste après le porter aux nues. Avec une égale sincérité.

Encore un contemporain essentiel, quoique trop peu connu encore : le poète Antoine Emaz. Le bien que je pense de ses poèmes, je l'ai déjà écrit sur ce site et je n'ai sûrement pas fini. Cette fois je le découvre prosateur dans son Cambouis, paru au Seuil en 2009. Comme le titre l'indique, nous entrons là dans l'atelier. Lorsqu'il n'écrit pas de poèmes, Emaz prend des notes, sur son travail d'écriture, ses lectures, sa vie quotidienne.

On peut s'interroger : n'est-ce pas un peu narcissique, un peu vain, de se regarder ainsi travailler, de s'interroger si longuement sur la poésie au lieu d'en écrire ? J'avoue que certains passages théoriques, au long de ces 200 pages, ne me font guère vibrer. Mais je remballe aussitôt mes critiques, tant le reste me paraît dense, concret, riche quoique tout simple en apparence — comme ses poèmes. Ce que nous lisons dans Cambouis leur est organiquement lié : c'est l'entre-deux-poèmes, ce qu'on écrit quand le poème se dérobe pour cause de panne ou de fatigue ; l'avant-poème, moteur qu'on fait chauffer avant d'embrayer ; non, c'est plus encore, c'est une autre partie du poème, de même qu'une banlieue fait partie de la ville ; notes et poème sont les faces, les phases d'un même travail, de la même recherche ; peu de poésies sont aussi travailleuses que celle d'Emaz.

«Toujours se méfier du brio, du brillant. La poésie, vue de ma fenêtre, comme un art du peu, du pauvre.»

«Si mes poèmes n'ouvrent pas de porte, j'espère seulement qu'ils permettent de mieux respirer l'air rare, ou de regarder par la fenêtre fermée.»

Je n'arrête pas de marquer au crayon les moments forts. j'aurais de quoi remplir plusieurs pages de citations.

«Je me mets à faire la soupe du soir : poireaux-carottes, comme d'habitude. Il y aura un moment, je le sais — je ne sais pas quand — où ces gestes répétés prendront place dans le poème, de même que les odeurs ou les bruits qui les accompagnent. Ce n'est pas vouloir faire entrer le réel dans le poème, c'est seulement le fait que le poème baigne dans cette réalité, et donc que celle-ci «frotte» sur l'écriture jusqu'à, un jour ou l'autre, percer à force d'usure et passer dedans, avec tout son poids de quotidien.»

Ceux qui écrivent trouveront là de justes descriptions de ce qu'ils vivent par l'écriture, et d'excellents conseils ; ceux qui n'écrivent pas, également : l'expérience d'Emaz est assimilable à toute autre menée avec passion et patience.

Antoine Emaz, autoportrait. |

Je devrais noter le nom de mes conseillers : qui a bien pu me recommander L'apiculture selon Beckett, du jeune Martin Page, que je l'engueule ?

Page imagine un étudiant amené à travailler pour le grand Sam, et qui découvre un personnage inattendu, chevelu, barbu, farfelu, en chemise hawaïenne, se nourrissant de chocolat chaud, s'adonnant à l'apiculture sur son toit, écrivant une pièce pour Coluche, etc. L'auteur cherche visiblement à nous amuser, mais attention, c'est du sérieux, nous dit la 4e de couv : nous avons là «une interrogation sur la figure de l'écrivain aujourd'hui» ! Les écrivains célèbres ne sont pas tels que nous le croyons !

Bouleversante nouvelle, merci. Le message est aussi creux que l'anecdote. Je n'aurais pas dû lire Emaz juste avant cette bulle de savon, si l'on peut qualifier ainsi un humour à ce point laborieux, lourd et niais. Son seul mérite : sa brièveté.

Si je m'acharne sur cette bluette, c'est qu'elle m'a blessé, si anodine soit-elle. Mais pourquoi ?

Dessiner des moustaches à la Joconde, je n'ai rien contre. Le lèse-majesté, je suis plutôt pour. À condition d'avoir du talent. Et de s'attaquer à des baudruches prétentieuses qui n'en ont pas. Mais jouer avec Beckett, même gentiment, non. Ce n'est pas une affaire de lèse-majesté : Beckett a toujours fui la majesté comme la peste. Il n'a jamais posé au grand homme, il a poussé la modestie et la discrétion jusqu'à l'héroïsme. Il a donc mérité qu'on respecte ce vœu de silence. Qu'on lui foute la paix. Tu entends, petit con ?

Beckett se marre, c'est rare. |

Un petit coup de Giono pour se remettre.

Je n'avais pas lu jadis Le désastre de Pavie. Exception dans l'œuvre du romancier, cet ouvrage historique raconte la fameuse bataille perdue de 1525 où François Ier fut fait prisonnier, et la captivité qui s'ensuivit. Livre de commande sans doute, mais que Giono prit très au sérieux, allant même repérer les lieux et racontant la bataille, ses préparatifs et ses suites sur 300 pages fines et serrées, avec un luxe de détails ahurissant et une délectation apparente qui surprennent chez ce pacifiste farouche.

Curieuse bataille, menée dans une confusion totale, comme toute bataille à l'époque semble-t-il, et que le roi crut gagnée cinq minutes avant de la perdre. L'avantage de ce genre de lecture, c'est de toucher du doigt combien le monde a changé. Tout dans ce monde de la Renaissance paraît violemment exotique, à commencer par le comportement des soldats, tous mercenaires : «Les exemples ne manquent pas de généraux vainqueurs étripaillés par leurs propres soldats, au matin de la victoire, pour avoir eu le porte-monnaie réticent.»

La vision historique de Giono, on s'en doutait, n'est pas précisément celle de Marx : «L'histoire n'est que le récit des ''faits divers'' à la mesure des nations. L'appareil passionnel des protagonistes pèse aussi lourd sur les décisions (et les résultats) que l'économie politique...» Cela se discute, mais l'amateur de belles histoires ne s'en plaindra pas. L'écrivain est en pleine forme, alignant sans débander par dizaines des pages bouillonnantes, caracolantes, traînant le lecteur après lui comme un général à cheval ses soldats piétons épuisés. La récompense du lecteur : une tapée de morceaux de bravoure, tel le portrait du bon rouè Françouè, personnage flamboyant, plutôt sympathique, antithèse de son adversaire Charles Quint — plutôt grisâtre, lui, mais passionnant à sa façon dans sa complexité et sa modernité.

Voici la ville de Madrid, où François fut emprisonné.

«Ses palais de pierres noires ont l'ornement funèbre et la grille urticante. La déambulation du peuple y est furtive, le comportement des seigneurs automatique, mécanique et à déclics. Son silence est celui des déserts telluriques ; et le moindre bruit retentit : si quelqu'un se pend dans sa maison ou y pend quelqu'un, on entend craquer la solive ; si un honneur se venge, ou veut le faire croire, c'est le tonnerre de Dieu.»

On croirait que Giono y était !

François Ier à vingt ans, peint par Jean Clouet. |

À côté de ses romans, Giono écrivit aussi des chroniques, celles de 1962-63 étant publiées chez Gallimard sous le titre Les terrasses de l'île d'Elbe. Cette formule de causeries à bâtons rompus sur divers sujets lui convient : ne l'imagine-t-on pas, quand on le lit, discourant au coin du feu, pipe au bec ?

Là aussi, je ne suis pas toujours emballé par le côté c'était-mieux-avant du conteur, par sa condamnation sans nuances du progrès ou du sport par exemple, mais par ailleurs, que de moments délectables ! et parfois même de grands moments ! Ce petit livre est l'un de ses plus beaux hymnes au bonheur. Ou pour mieux dire, aux bonheurs. Trois exemples entre tant d'autres : bonheur de vivre près de la montagne, qui est pour lui «ma mère, mon école et mon église» ; bonheur de rentrer chez soi après la corvée d'un voyage à Paris («La maison m'a pris dans ses bras») ; bonheur de saluer lors de sa promenade les arbres plantés jadis par son père («mes demi-frères, puisque fils de mon père et de la terre») ; et même, bonheur de vieillir !

«Je ne retournerais pas à trente ou quarante ans pour tout l'or du monde et pas à vingt ans pour tout l'or de l'univers. Il est très agréable de vieillir. La diminution des forces physiques est un enchantement. C'est l'apprentissage de la mesure : l'eau qu'on est obligé de mettre dans son vin délivre le goût de l'habitude de la violence. Vient un moment où l'on jouit d'un milligramme, quand il fallait avant des tonnes.»

Ô discours de plus en plus précieux...

La neige était sale... Les mémoires de Maigret... La mort de Belle... Maigret et l'homme du banc... Maigret et les braves gens... Tous ces titres sont réunis, avec six autres, dans le volume II des romans de Simenon en Pléiade, que je contemple en ce moment avec tendresse. Il vient de m'offrir un nouveau bonheur avec un roman surprenant : Le petit saint. La vision du monde de Simenon, très sombre, fait de lui une sorte d'anti-Giono, or ce roman de 1964 détone. On voit venir un drame totalement glauque, dans le quartier Mouffetard alors misérable, au sein d'une famille aussi riche en mioches que pauvre en fric, avec inceste et enfant martyr. Mais la mère lutte avec une force d'âme exemplaire, et l'un des fils, qu'on prend pour un neu-neu, enfant mal-aimé, manifeste une bonté, une douceur, une innocence tout à fait insolites. Un vrai saint ! Sa transformation en peintre génial est sans doute un peu forcée, mais ne boudons pas ce rare plaisir : un Simenon illuminé par une figure christique ! On peut lire dans ce Petit saint des choses renversantes comme :

«C'était un matin glorieux, éclatant de vie. Tout vivait. Tout était coloré. Tout sentait bon et on buvait l'air plutôt que de le respirer.»

Dans le même volume, à mon programme pour bientôt, Les Anneaux de Bicêtre, Le train, le chat, Le président, L'horloger d'Everton... Rien que du meilleur.

Le secret du bonheur ? |

Et pour clore en gardant le sourire la revue de mes livres du mois, voici un nouveau recueil de pastiches, un classique un peu oublié : Le copiste indiscret de Jean Pellerin. Ce Pellerin, mort jeune en 1921, tué à retardement par la guerre, fut un poète estimable, dit-on, versificateur habile et pasticheur hilarant — même s'il n'égale pas tout à fait selon moi les rois du genre, MM. Reboux et Muller. Parmi sa trentaine de victimes, on compte un Barbey d'Aurévilly plus vrai que nature, un Hugo ronflant à souhait, un Rimbaud dont le célèbre Bateau ivre se métamorphose en bus bourré :

Comme je descendais une rue impossible,

Je ne me sentis plus guidé par le chauffeur.

Des grévistes hurleurs le choisissant pour cible

L'écartelaient tout nu sur le seuil d'un coiffeur.

Mais c'est sans doute son ineffable Anna de Noailles que je préfère :

Los Angeles ! Palmiers ! Géraniums ! Orchidées !

Oiseaux miraculeux,

Bavards — mais je savais assemblant mes spondées

Chanter plus longtemps qu'eux !

L'odeur du soir tombant avait l'âme subtile

D'une douce liqueur.

Les fruits étaient aussi colorés que mon style

Et plus lourds que mon cœur.

Qui se souvient encore de Jean Pellerin poète, à part l'ami Lucien qui a tout lu et m'a mis sur sa piste ? Nous reparlerons de ce Pellerin : je viens de commander sur Amazon le tout dernier exemplaire de son unique recueil, Le bouquet inutile.

La belle Anna. |

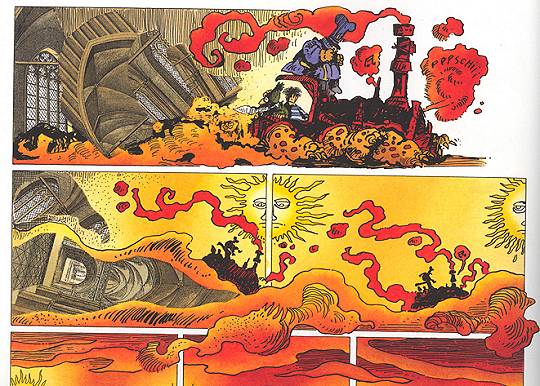

Et en BD, il se passe quoi ?

Fred est mort.

On le savait dépressif et malade, réduit au silence depuis des années. Le dernier volume des aventures de Philémon — l'un des voyages les plus fantastiques jamais imaginés — est sorti quelques jours avant son grand voyage à lui, comme si l'auteur-dessinateur avait attendu d'avoir bouclé la boucle pour s'en aller.

Le train où vont les choses... n'est pas le meilleur de la série, peu importe : Fred laisse derrière lui ad vitam aeternam l'ensemble des volumes, immense rêve éveillé, euphorique et au bord du cauchemar, pure merveille.

Le dernier train. |

Au cinéma, quadruple plaisir.

D'abord, celui de revoir le dernier film de Jacques Demy, Trois places pour le 26, où il eut à la fois — chose rare pour lui — la liberté de choisir son sujet et les moyens de le mettre en œuvre. Les critiques sont parfois réservés à l'égard de ce musical somptueux. Il est vrai que Montand, impeccable, est plus vieux que son personnage, qu'on n'aurait pas dû l'affubler d'une casquette de papet, mais ce sont là broutilles. Moins poignant que les Parapluies, moins éclatant que les Demoiselles, moins fou qu'Une chambre en ville, ce chant du cygne offre tout de même un bonheur constant et plusieurs moments de grâce absolue.

Mathilda May, Yves Montand. |

Plaisir également avec Ten (Elle) de Blake Edwards, sorti en 1979, avec Dudley Moore en quadra riche, célèbre et malheureux, qui délaisse Julie Andrews, quel idiot ! pour la jeune et affriolante Bo Derek. Edwards mêle comédie sophistiquée et farce burlesque avec sa maestria coutumière.

Le réalisateur et sa plus célèbre star. |

Le nouveau film de Jérôme Bonnell, Le temps de l'aventure, navigue un peu dans les mêmes eaux, avec davantage de sentiment. Une comédienne et un écrivain plus âgé qu'elle se rencontrent et passent une journée d'amour fou avant de rentrer chacun dans son bercail. C'est poignant parfois, et souvent drôle. La maîtrise du jeune metteur en scène-scénariste et le talent des acteurs nous font oublier certaines menues invraisemblances. Emmanuelle Devos, meilleure et plus belle que jamais, pourrait à elle seule sauver le pire des nanars. Dommage : elle ne joue que dans des bons films...

Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne. |

Et pour que la fête soit complète, un docu : La maison de la radio. Nicolas Philibert s'est baladé pendant des mois dans la grande maison ronde et en rapporte, qui l'eût cru, des trésors : belles paroles, belles musiques, belles voix, beaux visages qui reviennent cycliquement, au gré d'un montage subtil, dans ce film tout en rondeur, souriant, planant, qui apaise et réconcilie avec l'espèce humaine. Lorsqu'arrive le mot FIN, après deux heures de film, on croit qu'une heure à peine s'est écoulée.

Nicolas Philibert. |

Autre magicien et grand pédagogue : Jean-François Zygel, dont j'ai déjà chanté ici les louanges. Ses leçons de musique en DVD ont de quoi faire aimer la musique classique à la plus sourde des bûches. Il est venu à Chèvres, l'autre jour, au SEL, accompagné d'un orchestre, pour expliquer l'adorable cinquième symphonie de Schubert. Un enchantement. La salle était comble, et comblée.

Flash-back : Paris, 1961. Mes parents m'emmènent voir le Sacre du printemps de Stravinsky sur une chorégraphie, alors toute neuve, de Maurice Béjart. Je ne connais pas l'œuvre et n'ai jamais vu de ballet moderne. Je suis bouleversé. Écrasé. Soulevé. L'un des grands chocs de ma vie.

Depuis j'ai écouté le Sacre au point de le connaître quasiment par cœur. Il est resté pour moi l'un des plus hauts sommets de la musique. À chaque fois il me tombe dessus comme éclairs et tonnerre. À chaque fois je pense à ceux qui le prirent en pleine gueule à la création, il y a tout juste un siècle, et qui hurlèrent leur fureur ou leur effarement. J'ai vu les superbes chorégraphies de Preljocaj et Pina Bausch, mais rien n'égale dans mon souvenir le travail de Béjart — que Stravinsky détestait, dit-on.

Je le retrouve par hasard sur Dailytube. Je ne pensais pas qu'une trace existait. L'image est moche, comme très vieille, le son pauvre aussi, ça revient de si loin, c'est un mort qui ressuscite. L'émotion, plus que jamais vivante.

Le Sacre de Béjart, par le Tokyo Ballet. |

On se shoote aux livres, aux films, aux musiques, aux ballets pour affronter le spectacle du monde, si désespérant parfois. On se demande, en fait, si toute cette beauté n'aurait pas l'effet inverse, en rendant le quotidien, par contraste, plus lamentable encore.

Exemple, ce psychodrame insensé autour d'une mesure de simple bon sens, parfaitement anodine : le mariage ouvert aux homosexuels. Mais qu'ont-ils fumé, tous ces gens de droite bien comme il faut, pour descendre dans la rue à tout bout de champ, braillant comme de vulgaires gauchistes ?

Un petit effort : voyons le côté comique de la chose. Les manifestants novices et leurs émotions virginales d'anciens maîtres arrogants devenus opposants brimés. Quand les plus excités d'entre eux se font gentiment repousser par les flics, le chœur des rosières poussant des cris de femelle putois qu'on déflore. (Les mêmes, ou leurs parents, jugèrent normal, en 1986, que le jeune Malik Oussekine se fasse tabasser à mort par des nervis en uniforme. Il l'a bien cherché, avait déclaré une crapule ministérielle aujourd'hui morte et oubliée — Pandort ? Pandrot ?).

Scène de farce : cet élu de l'UMP alpaguant un socialiste en plein hémicycle. On se croirait en Ukraine. Certains l'excusent en expliquant qu'il était bourré ! Nos députés vont-ils s'étonner longtemps qu'on les traite de guignols ?

Tout se passe comme si, la gauche s'abaissant peu à peu au niveau de la droite, la droite se devait de descendre encore plus bas. Pour suivre ce duel titanesque, il nous faudra bientôt un bathyscaphe.

La loi est enfin votée. Noël Mamère, député, maire de Bègles, rappelle qu'en 2004, quand il célébra le premier mariage homosexuel, il reçut 4000 lettres d'insultes, et que dehors, pendant la cérémonie, les bons catholiques du coin béglaient «Les pédés en camp de concentration !».

Hitler l'avait fait. Ce Hitler qu'une gauche hargneuse diabolise, tout compte fait, il n'était pas si mal, n'est-ce pas, belles dames et beaux messieurs ?

Robert Pandraud et Charles Pasqua. |

Le 1er mai, sortie de La fleur de l'âge, film de Nick Quinn, avec Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle et Julie Ferrier. Certaines scènes furent tournées en décembre 2011 à Chèvres dans notre maison (cf. JOURNAL INFIME 11-12, «Les inconnus dans la maison»).

Du mardi 21 au dimanche 26, à Paris, à l'Atalante, festival de théâtre consacré à la Grèce, avec lectures tous les soirs. Au programme, Loùla Anagnostàki, Dimìtris Kehaïdis & Elèni Haviara, Marìa Efstathiàdi, Yànnis Mavritsàkis, Lèna Kitsopoùlou, Dimìtris Dimitriàdis (www.theatre-latalante.com).

Le jeudi 23, saut à Grenoble pour présenter six poètes : Tìtos Patrìkios, Katerìna Anghelàki-Rooke, Alèxandros 'Issaris, Nàssos Vayenas, Mihàlis Pieris, Yànnis Stìggas.

Et en juin, dans ces mêmes Brèves ? On traversera l'Atlantique avec Viel, on remontera la Marne avec Kauffmann, on chevauchera derrière Giono, on marchera chez Paysan, on poulpera chez Zeimert, on proustera chez Prieur, côté poésie on pellerinera puis on vrouzera, côté théâtre on corneillera, côté cinoche et zizique on ne sait pas encore, on verra.

Fantasy Fest. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il a fallu que je l'écrive pour m'apercevoir que je le pensais.

La beauté n'est pas un but, elle est un résultat. Elle ne vient vraiment récompenser que celui qui l'aime sans y prétendre.

[La musique :] C'est de son impassibilité que nous avons besoin, non de sa pitié, afin que nos angoisses, nos terreurs, nos remords, nous deviennent à nous-mêmes indifférents.