On n'y voit que du bleu...

BRÈVES

N°114 Mars 2013

André Dhôtel est ici chez lui. J'ai déjà parlé maintes fois non seulement de ses romans, mais des Cahiers qui portent son nom. Ils offrent au fan club des documents — textes inédits, correspondance, études — d'autant plus précieux qu'introuvables ailleurs, notre homme restant largement méconnu. Voici déjà le n°10, très alléchant, car il propose des nouvelles jamais reprises en volume. Or Dhôtel fut aussi, le sait-on assez ? un grand nouvelliste.

Pour l'instant j'en suis aux Cahiers n°9, qui ne m'intéressent pas moins, étant consacrés à André Dhôtel et la Grèce. Dhôtel passa quatre ans là-bas dans les années 20, y retourna brièvement plus tard, y situa plusieurs de ses romans. Je rêvais d'en savoir davantage sur ce lointain séjour. J'apprends qu'il fut triste. On découvre ici un Dhôtel jeune et malheureux, sans amours, écrivain sans lecteurs, un Dhôtel d'avant Dhôtel en somme — qui pourrait deviner, connaissant la sérénité de ses romans, que cet homme-là fut si longtemps intime de la déprime, en Grèce et par la suite ?

Dans ce n°9, un pénétrant article de Jean-Yves Gillon explique le relatif mépris qu'inspire à certains l'œuvre dhôtelienne. Dhôtel selon lui est un «romancier suspect», dont les fictions «nous entraînent vers les confins mal définis qui séparent le roman du conte». Ce «concubinage honteux» du réalisme et de la féérie «rejette Dhôtel dans une marginalité mal famée, qui équivaut pour les gens de lettres aux mondes interlopes où évoluent les errants, les vagabonds, les déclassés, les insatiables épris de l'échec, qui hantent si nombreux ses livres». L'article étudie entre autres, et donne envie de relire, l'un des romans grecs, Ce lieu déshérité, mais juste après, un texte non moins éclairant dû à Philippe Bondeau présente le dernier roman de Dhôtel, Lorsque tu reviendras (Phébus), qui semble si étrange que me voilà plongé dedans.

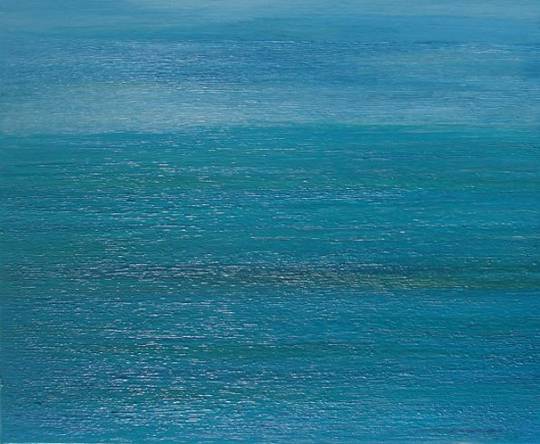

Dans un village du golfe de Corinthe, un jeune homme est soudain fasciné par un coin de mer bleue au point d'oublier tout le reste pour passer son temps à le contempler. Sans même savoir ce qu'il cherche. Il n'y a pratiquement pas d'action, la narration revient sans cesse au même point, au même vide. Une histoire d'amour se saborde inéluctablement : «Il fallait que chacun en vienne à ne plus se représenter l'autre. Ils se voulurent absents avec la même passion que des amants qui désirent se rejoindre.» La monomanie du jeune homme suscite la réprobation de tous et le malaise du lecteur.

Des histoires de ce genre, où le jeune héros se met en marge, où apparitions et disparitions se multiplient, Dhôtel en est coutumier, mais à ce point ! Quel champignon avait-il mangé ? On est au bord de la méditation philosophique ou mystique ou de la folie. Au bord du néant. Il n'est jamais allé aussi loin que dans ce roman extrême, roman-quintessence, écrit à 86 ans, vers «certaine merveille inimaginable qu'il ne cessait de pressentir. Voilà ce que signifiait sa passion de l'absence. Il ne s'agissait pas d'un vide où s'ébahir ou s'anéantir, mais de provoquer une fissure essentielle dans sa vie comme dans le monde et qui lui ouvrirait le domaine d'un grand rêve dont il éprouvait la proximité.»

Un rêve qu'on meurt toujours avant d'atteindre.

On n'y voit que du bleu... |

Volkovitch.com, terre de contrastes. Sans l'avoir prémédité, on quitte le vide pour le trop plein. Voici Noé, que Giono écrivit à la fin des années 40, et qui n'est pas un roman, mais le récit d'un voyage dans la tête du romancier entre deux romans. Il faut lire le début de Noé pour comprendre ce que c'est, la création romanesque, quand les personnages qu'on a créés s'échappent et vivent leur vie — finalement, qui crée qui ? Giono vient de terminer Un roi sans divertissement, ses personnages continuent d'exister, de le hanter, de l'halluciner, le monde imaginaire foisonne et se superpose au réel (pourtant passionnément observé dans le plus humble détail), de nouvelles histoires s'ébauchent, nées de quelques vadrouilles de l'auteur, tout cela brassé dans un coq-à-l'âne perpétuel, entremêlé, débordant, bruisselant, étourdissant dans tous les sens du terme. On admire tel ou tel morceau de bravoure, ou tel petit aparté charmant :

«Un petit chemin qu'on était allé chercher au tonnerre de Dieu, malgré toutes ses reculades et ses tirages au renard du côté de cerisaies ou de lavandes vers lesquelles il aurait aimé gambader (...), finissait par venir lécher servilement les murs de la maison.»

On admire le détail, mais on se sent tout de même vaguement écrasé, asphyxié par l'ensemble. Giono, visiblement, se régale, s'auto-enivre, se laisse emporter par le torrent qu'il déchaîne, par «l'aventure de la phrase» (jolie formule !) et par moments nous oublie. N'est-on pas de trop dans l'histoire ? Au bout de cent pages époustouflantes, on s'éclipse sur la pointe des pieds. L'auteur est loin d'avoir fini, il continue ; il ne nous a pas entendus partir.

Et voilà qu'un peu par hasard, là encore, après Dhôtel et Giono, on aborde un auteur qu'on connaît, qu'on croyait connaître, et dont un ouvrage tiré de l'oubli surprend soudain, immodéré, presque monstrueux.

La place royale de Corneille a été jouée avec succès le mois dernier à Paris par Denis Podalydès et les Comédiens français. Je l'ai manquée. Corneille avait vingt-huit ans quand il écrivit cette comédie. Alidor aime Angélique, mais s'acharne à briser cet amour qui menace sa liberté. Toute la pièce, de même, va de paradoxes en extravagances, de quiproquos énormes en mensonges éclatants, et tout se termine, surprise là encore, de façon insolitement amère, puisqu'Alidor et Angélique se séparent.

Qu'avait-il derrière la tête, le jeune Corneille, en créant cette bizarre comédie et ce forcené d'Alidor, à la fois héroïque et odieux, comique et inquiétant, flamboyant mais pitoyable par moments ?

Mais au fond, n'est-ce pas tout à fait cornélien, ce goût des personnages excessifs ? et ce grain de folie ? Je doute qu'on retrouve de tels débordements dans Horace ou Polyeucte, œuvres étudiées à l'école, que je n'ai guère envie de relire, mais chaque fois qu'on va fouiner dans les pièces de la fin (ah ! Suréna !), on en ressort éberlué, avec le sentiment que ces invraisemblances apparentes sont justes et vraies sans doute, en ce qu'elles éclairent les profondeurs les plus sombres de l'être humain.

Le plaisir qu'on prend à lire cette Place royale vient en grande partie de certains charmes désuets : les vers bien balancés, les formules bien frappées :

Puisqu'elle me plaît trop, il me faut lui déplaire.

Et aussi, ces métaphores impossibles qui aujourd'hui font doucement sourire :

Les feux de son hymen auraient éteint ma flamme...

Si votre propre cœur soupire après ma main...

On veut éteindre un feu par ses yeux allumé...

J'ai dit désuet ? Ne sont-ils pas modernes, cette ambiguïté, ce malaise — mais étaient-ils ressentis à l'époque ? Et ces vers vieux de quatre siècles ne sont-ils pas soulevés, portés aujourd'hui encore, comme deux ans plus tard ceux du Cid, par un élan juvénile et joyeux ?

Corneille version seventies, mis en scène par Anne-Laure Liégeois. |

Parmi mes autres auteurs familiers, il en est un qui se fait rare : Pierre Autin-Grenier. On a envie de le gronder un peu, d'autant que son dernier opus, Rats, aux éditions circa 1924, court sur cinq pages à peine. Cet homme qui donne de plus en plus dans le bref, on aimerait qu'il fasse toujours plus long. Puis, en lisant Rats, on comprend que la brièveté est nécessaire à ce souvenir-cauchemar très sombre, remonté de l'enfance.

«Sortilèges et manigances ainsi ruminent, mijotent et prospèrent l'hiver sous la braise quand devant l'âtre s'égrènent les cinq dizaines d'Ave du chapelet du soir, toute honte bue avec l'âpre piquette dans le gobelet d'étain et la soupe de pain noir. Au mitan de la nuit le rat et sa femelle dedans les têtes endormies rongeront jusqu'à l'os cauchemars et convulsions.»

Écriture comme toujours tendue, phrases à la fois amples et un rien convulsives, grâce à certaines torsions dans l'ordre des mots et certains mots avalés. Du grand art. Fortes illustrations de Georges Rubel.

En prime, une réédition de textes plus anciens, Histoires secrètes (La dragonne), datant d'avant la fameuse trilogie, Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée, L'éternité est inutile. Textes brefs, rarement plus d'une page (récits ? poèmes en prose ?), nouveau «voyage vers les terres mutilées de [l']enfance», anticipation des «défaites futures», disant la solitude, la révolte, le refus généralisé — «renoncement à toute ambition», aux «sortilèges idiots de l'espérance», résistance «au bonheur qui toujours menace» —, ils ont, ces textes si brûlants, si noirs, comme le dit PAG superbement à propos des hommes dans son genre, «le souffle court de l'animal blessé, aussi la fureur qu'il faut au busard pour tenir tête au ciel».

Des rats jusque dans la tête. |

Allons bon. Christian Oster (autre familier de ma bibliothèque) sort un nouveau roman, le quinzième, et moi j'en suis encore au précédent !

Je l'aime beaucoup, Oster. Il me réconforte à chaque fois en me prouvant, comme Echenoz, Gailly, Toussaint et quelques autres, qu'un romancier d'aujourd'hui peut encore inventer des intrigues à la fois originales et proches du réel. Dans la cathédrale (Minuit) n'accumule pas des péripéties fracassantes, mais enchaîne des événements minuscules — escapade en Beauce, chute à vélo, gros rhume — dont l'auteur tire subtilement tout le suc, dans la demi-teinte, le malaise vague imbibé d'humour.

J'adore, par exemple, ceci, qui mine de rien dit beaucoup de choses :

«Le ciel était dégagé, à ce moment, d'où le soleil éclairait tout en pure perte, comme s'il s'était agi d'une erreur de réglage.»

Ou bien, page suivante, ce car qui arrive à l'heure en pleine cambrousse déserte, «comme s'il eût contenu tous les bruits, les couleurs et la vie du monde, à quoi il m'eût adjoint comme on prélève au bord du chemin une espèce rare.»

Espèce rare, ses personnages ?

«Je ne me sentais pas mal, sans doute, mais comme détaché, soudain, ou vide, ou encore tombant dans le vide, mais sans éprouver de pesanteur, avec au contraire une sorte de légèreté, toutefois dépourvue d'agrément. C'était un flottement, donc, qui sans être absolument inconfortable me donnait comme le regret d'un poids que je n'arrivais pas à prendre, ou de contours dont j'échouais à me cerner.»

C'est un certain homme contemporain — celui de notre petit bout d'Europe, épargné provisoirement par les grandes tragédies collectives — que l'auteur peint de livre en livre, avec toujours plus de finesse et d'acuité. Toujours un peu flou et fuyant, à côté de la plaque, l'homo osterensis n'en est paradoxalement que plus vrai, plus présent. Et quand on sort d'une lecture d'Oster, nos petites vies quotidiennes apparaissent d'un coup, sinon reluisantes et joyeuses, du moins riches et passionnantes pour qui saura les regarder.

Alors quoi, pas de nouveaux auteurs ce mois-ci ? On s'encroûte, on routine ?

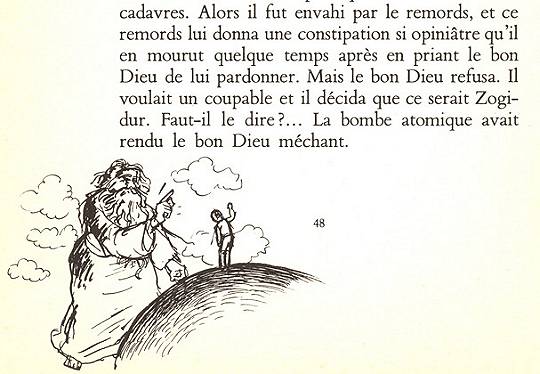

C'est le moment de caser Roger Rudigoz ! J'avais lu de lui, jadis, un drôle de petit livre, à l'École des Loisirs, intitulé Zogidur (suov zeva égip l'ecutsa ?), l'histoire d'un drôle de bonhomme illustrée par l'auteur. Depuis, noir silence. L'homme est mort en 96 et profondément enterré. Mais voilà que les éditions Finitude, expertes en résurrections précieuses, nous balance à la figure Saute le temps, son journal des années 1960-61.

Rudigoz frise alors la quarantaine, il en bave depuis l'enfance, mange de la vache enragée-purée plus qu'à son tour, ce qui l'a rendu hargneux. Il ne cesse de râler contre son éditeur, ses lecteurs inexistants, sa famille, ses amis, le monde entier tant qu'on y est, ce qui devient assez vite lassant. Lorsqu'à la p.68 il rencontre Jean Dutourd et le trouve sympa, on est au bord de jeter le bouquin, mais on insiste, et peu à peu on se laisse gagner. Le râleur entretemps s'est mis à raconter sa vie, ses années 40 notamment, et là il devient émouvant. Il pense bien, écrit bien, son existence «orageuse et désordonnée» passe par certains tunnels d'ennui, mais aussi par des coins pittoresques et les pages fortes se succèdent : rapports compliqués avec le père, fascination du fascisme, parfaitement analysée — il a vite ouvert les yeux. Son portrait de Claudel est d'une vacharderie saisissante :

«...Une façon de parler de Dieu... insupportable, grotesque ! Il en avait plein la gueule, ça lui coulait sur les babines. Dieu ? Un gigot ! Du cassoulet ! On entendait craquer les os, couler le jus.»

On finirait presque par l'aimer, ce rude bonhomme, car il ne s'épargne pas non plus, épinglant sans pitié ses faiblesses et ses contradictions. Et puis cet homme sage a une vision juste et belle des valeurs de ce monde :

«Le sein de ma cousine Germaine qui en se balançant la tête en bas au trapèze sur la plage de Cannes avait cassé la bretelle de son maillot de bain... Qu'est-ce que la T.S.F., l'automobile, l'avion, les spoutniks, à côté de ça ?»

Dieu et Zogidur. |

Encore un sacré râleur. Maurice Rajfus a été de tous les combats de la gauche, tendance libertaire, depuis sa prime jeunesse. Désormais octogénaire, assis sur une cinquantaine de livres, il publie chez Ginkgo une autobiographie, Chaque pierre a son histoire, qui commence par l'occupation allemande où le jeune juif échappa de justesse à la mort. Rajfus brosse de ces années terribles un portrait qui ne l'est pas moins.

Plus d'un demi-siècle de luttes et d'invectives ne l'a pas usé, sa rage et sa belle vigueur sont intactes. Il faut le voir, par exemple, lancer ses plus gros pavés sur notre police nationale et «le pouvoir quasi discrétionnaire de cette police qui se conduit trop souvent comme une horde de vandales, une troupe de prédateurs mettant la société en péril. La vue d'un uniforme bleu serait censée nous rassurer. Trop souvent, elle ne peut que nous affoler.»

Excessif ? Les choses ont changé depuis l'an dernier ? Passez-moi vos lunettes. Pratiquement rien vu avec les miennes.

Souvenir de 68. |

S'il est un sujet qui déchaîne les passions actuellement dans notre pays, ce n'est pas la police (la nouvelle idole des braves gens n'est-elle pas M. Valls ?), ce n'est pas l'abîme où nous entraînent lentement mais sûrement industriels, banquiers et politiques, on a beau crier, les populations somnolent. Quel labo pharmaceutique riche à milliards découvrira enfin la pilule miraculeuse qui réveille les assoupis ?

Il est un autre sujet qui passionne : l'orthographe et la grammaire française. C'est bien étonnant, alors que si peu de gens lisent. Les passionnés de la langue, sourcilleux parfois jusqu'à l'intolérance, peuvent agacer, mais globalement réjouissons-nous.

Et rendons grâce à Olivier Houdart, doublement.

D'abord, pour le célèbre blog Langue sauce piquante, que ce correcteur du Monde.fr anime depuis des années déjà en compagnie de Martine Rousseau, avec autant d'humour que de science et une minutie qui n'empêche pas l'indulgence. Quant aux commentaires internautiques, même s'ils n'atteignent pas tous les sommets, sont plutôt moins crasseux qu'ailleurs.

Parallèlement, ce bigame éditorial s'associe à Sylvie Prioul pour écrire des livres sur les mêmes sujets. Ils ont publié, après L'art de la ponctuation, La grammaire, c'est pas de la tarte, en Points-Seuil tous les deux.

Comme le suggère le titre, la grammaire selon notre duo, contrairement à l'image raide et sèche qu'en donne souvent l'école, est affaire de gourmandise. Les auteurs ne sont pas grammairiens ou linguistes de formation, mais cuisiniers amoureux. Voilà pourquoi leurs ouvrages s'avèrent si agréables au goût, si nourrissants et faciles à digérer.

Drôlement calés, cela dit, les cuistots ! Et d'une audace admirable, se jetant dans les questions les plus brûlantes : les rapports conflictuels du masculin et du féminin, du singulier et du pluriel, de la majuscule et de la minuscule, ainsi que les terrifiants chausse-trapes de l'accord des participes, tout cela clairement expliqué. (Mais je ne suis pas sûr de ne jamais plus me tromper.)

Louons enfin les auteurs pour le tour divertissant donné à l'exposé, ainsi qu'à leur goût pour les jeux de mots, cette activité si réjouissante et saine, que seuls méprisent les imbéciles.

Et puisqu'on en est à se dilater la rate, offrons-nous une autre tranche de gâteau : Et si c'était niais ? de Pascal Fioretto, aux éditions Chiflet & Cie. Un roman ? Oui, mais en même temps un recueil de pastiches, chaque chapitre adoptant le style d'un de nos grands écrivains de l'an de grâce 2007. Somptueuse affiche : Christine Angot ! Amélie Nothomb ! Jean d'Ormesson ! Anne Gavalda ! Frédéric Begbeider ! Pascal Sevran ! Bernard-Henri et Marc Lévy ! La crème de la crème !

Moi qui me sens incapable de pasticher — sinon moi-même, involontairement —, j'admire éperdument les pasticheurs. L'affaire Lemoine de Proust est un pur joyau ; les À la manière de... signés Paul Reboux et Charles Muller chatouillent eux aussi les cimes, je ne m'en lasse pas ; côté poésie, je ne connais rien de plus étincelant que la Nouvelle anthologie imaginaire de la Poésie française, de Henri Bellaunay (éditions de Fallois), chef-d'œuvre étourdissant, aussi émouvant que drôle, passé scandaleusement inaperçu dans les années 90.

Pascal Fioretto a bien du talent. Il est vrai que les ridicules de ses victimes lui facilitent la tâche. Il lui suffit de forcer juste un peu le trait pour faire sombrer sa victime dans le ridicule. Les Lévy sont sans doute les deux Annapurna du livre. Lequel citer ? Je tire à la courte paille... Bernard-Henri :

«Les temps étaient devenus difficiles pour la liberté de penser. Combien de projets de films m'avait-on ajournés sans frémir ? Combien de regards fuyant à la lecture de mes manuscrits ? Combien de refus, téléguidés par Poutine ou par le Pentagone, hypocritement déguisés en ''problèmes de place'', avait-on opposés à mes articles de fond ? Le politiquement light emportait tout sur son passage. Matées nos révoltes, ouverts à la barre à mine nos poings serrés, aplaties par les chars nos idées et nos mèches rebelles.» etc.

Voilà qui va l'assassiner, se dit-on. Pas du tout ! Il s'en relèvera ! BHL est indestructible.

Sapristi ! Suis-je assez bien décoiffé ? |

Voici l'heure du tirage au sort mensuel.

Suspense. Attention, Carole, déconne pas...

Mais enfin, que viens-tu de me pêcher là ?

Il y a vingt ans, au lycée de Brimeil, j'avais récupéré des numéros de la revue Poésie 1 que la documentaliste allait jeter. Chaque numéro, sous la forme d'un petit livre de poche, proposait un thème différent. Cela coûtait trois fois rien ; il y avait plein de pages de pub dedans.

Je n'en ai lu qu'un ou deux. Cette fois le sort a exhumé le n°95 de janvier 82 : Nouveaux poèmes d'amour. Quarante-cinq poètes, dont sept seulement me sont connus de nom. Des pages toutes jaunes, des pubs tartignoles et des poèmes pour la plupart défraîchis, aux images fausses, fabriquées :

Le torrent emporte tes dents

à rendre jalouses les berges...

ton corps a des accords de piano irréversibles...

fissure de tous les atomes de ton clitoris révolutionnaire...

Certains vers me touchent malgré tout, souvent tout simples, parfois trouvés dans des poèmes maladroits :

Une ombre à bicyclette hantait la vitre du coop. Pas loin un oiseau enfermé chantait le ciel.

C'est dans un beau poème de Jean Rivet.

Ou, tout bêtement :

Quand tu es là je deviens beau.

À part quelques lueurs, il se dégage de l'ensemble une tristesse infinie. Tout cela sent la mort. C'était il y a trente ans, dans un autre siècle.

Ne restons pas sur cet échec. Nouveau tirage, et c'est Fernand Ouellette qui sort du chapeau. Ce nom dit-il quelque chose en France ? Ouellette, né en 1930, est l'un des grands poètes québécois vivants, dit-on. Il a publié une quinzaine de recueils poétiques, trois romans et des essais sur Novalis, Edgard Varèse et Ste Thérèse de Lisieux. J'ai dû acheter À découvert (les éditions parallèles, 1979) à Montréal, dans une vie antérieure.

Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça en parle bien. Avec un mélange de force et de fragilité. Des vers brefs et pleins, bourrés d'images, d'énigmes, et en même temps humbles, tout frémissants de questions.

L'âme dans l'abîme,

telle une luciole,

comment tout miser sur l'étincelle,

le pollen dans la tourmente ?

Ils n'ont qu'à souffler

sur les paysages que j'allume.

Ils sont vivants, ces poèmes-là. On a envie d'y revenir, de les ruminer, mais on court, on court...

Un passé plus lointain, mais tout chaud, tout palpitant : racontée en BD par Fabien Nury et Sylvain Vallée sous le titre Il était une fois en France, la vie de Joseph Joanovici. Qui fut-il vraiment, ce ferrailleur richissime du siècle dernier ? Crapule malfaisante ou généreux bienfaiteur ? Collabo ou résistant ? Tout à la fois sans doute. Sa vie est si riche en péripéties, en mystères, en zones d'ombre qu'elle occupe 350 pages en six volumes. Le sixième et dernier album, La Terre promise, vient de sortir et clôt dignement la série. Les auteurs, très sérieusement documentés, ont suivi au plus près la réalité, et s'ils ont dû inventer ici ou là, ils ont préservé l'essentiel : l'ambiguïté de leur monstrueux personnage, mise en valeur, côté scénario, par un montage vertigineux et par d'impressionnants cadrages côté dessin.

Il en prend plein la gueule... |

Côté grec, parution attendue : Une lampe entre les dents, de Chrìstos Chryssòpoulos, déjà traduit chez nous et apprécié (Le manucure, La destruction du Parthénon), qui délaisse le roman pour descendre dans les rues d'Athènes plongée dans la crise. Un livre important, assurément, que je reçois trop tard pour en parler ce mois-ci.

En attendant, autre publication grecque, d'une actualité moins chaude : Histoire d'un singe, d'Emmanouïl Roïdis (L'échoppe). Roïdis reste connu pour sa Papesse Jeanne, satire anticléricale pleine d'esprit qui fit scandale en 1866 et qu'on peut lire en français chez Actes Sud, traduite par Alfred Jarry. Esprit libre, maître du sarcasme et de l'ironie, Roïdis ne mérite pas l'oubli où sont tombées ses autres œuvres. Les six histoires d'animaux rassemblées ici en 70 pages ont un projet commun : montrer la supériorité de l'animal sur l'homme, car «ils ont pris tout ce qu'il y a de bon chez les humains et ont évité d'imiter ce qui est inutile, nuisible et ridicule». On les lit avec bonheur, d'autant qu'elles ont été traduites de même par Malamati Soufarapis, Roselyne Majesté-Larrouy et Clio Mavroeidakos-Muller.

Bonheur aussi au cinéma. Blake Edwards, décidément, gagne à être connu. Breakfast at Tiffany's (Diamants sur canapé) est tiré d'une délicieuse novella de Truman Capote, toute imprégnée de nostalgie légère. Le film ne vaut sans doute pas le bouquin, desservi qu'il est par un happy ending balourd (public américain oblige) et par la prestation d'acteur de Mickey Rooney, la plus ratée que j'aie jamais vue, mais Audrey Hepburn, malgré son peu d'affinités avec ce rôle extraverti, entraîne le film dans son tourbillon, accompagnée avec finesse par un metteur en scène qui sait tout faire.

Le chat joue de façon géniale — juste un peu trop cabot.

Ginger et Audrey. |

Jacques Demy toujours. Oui, Une chambre en ville, encensé par la critique à sa sortie mais boudé par le public, est bel et bien l'un de ses très grands films. Entièrement chanté comme les Parapluies, mais dans un registre plus dur, plus âpre (musique efficace de Michel Colombier), cette histoire d'amour impossible sur fond de grève durement réprimée est ce que Demy a tourné de plus sombre, mais on sait qu'avec lui la tragédie n'est jamais loin. Richard Berry... Dominique Sanda... Danielle Darrieux... quelle émotion de les revoir, tous parfaits... Michel Piccoli, dans un second rôle de mari fou de jalousie, carrément prodigieux... Mais c'est le film entier qui baigne dans la folie. Vous nous manquez, m'sieur Jacques.

Dominique Sanda, Richard Berry. |

Edwards, Demy, on les connaît, mais voici un inconnu fulgurant ! Il s'appelle Sergeï Loznitsa. Son film nous cueille à froid par un plan-séquence extraordinaire, une lente marche vers un gibet, car les Allemands occupent la Russie, les résistants résistent, les collabos répriment, on se pourchasse, on s'entretue, et comme la guerre est un chaos absurde on met du temps à comprendre ce qui se passe, on est en plein brouillard. Le film, qui ne s'appelle pas pour rien Dans la brume, avance avec une lenteur hypnotique, une intensité terrible, une tristesse infinie. On pense au Tarkovski sublime d'André Roublev. Comment oublier le visage à la fois fruste et lumineux du héros, innocent persécuté ? Cette beauté rude et douce est celle du film entier. D'un bout à l'autre, une splendeur.

J'en reparle dans le Journal infime.

Il fait tout pour sauver... |

J'aurais voulu frimer un peu en présentant ici une rareté, un opéra oublié du siècle dernier dont on m'a dit beaucoup de bien, Les oiseaux, de Walter Braunfels, mais notre téloche et nos ordis refusent de lire le DVD : c'est un Blue-Ray ! On va tâcher de résoudre le problème technique pour avril.

Je regrette de ne pas pouvoir causer musique ici, or voilà que par hasard, lors d'une projection confidentielle, je découvre une petite merveille inattendue : Mon joli canari, de Roy Sher. C'est le titre d'un des succès de la chanteuse Rosa Eskenazi, juive grecque originaire de Constantinople, née avec le siècle, morte en 1980. Le film raconte cette vie mouvementée, ponctuée de musiques chantées par elle jadis, interprétées aujourd'hui par trois jeunes (un Israélien, une Turque, une Chypriote grecque) lors d'un voyage sur les lieux de sa vie, d'Istanbul à Athènes. On entend du rebètiko, des chants populaires de Smyrne, des chants sépharades, bouquet de musiques dont la variété n'a d'égale que la beauté. D'un bout à l'autre c'est bouleversant, comme toute résurrection.

Merci, ami Norbert.

Rosa dans ses jeunes années. |

Grâce à Mon joli canari, pendant 90 minutes, nous oublions les graves soucis de la France, laquelle découvre, indignée, le mariage contre nature du cheval et du bœuf dans son assiette — on a les angoisses qu'on mérite.

Nous oublions Depardieu et Tapie, nos nouveaux grands hommes.

Heureusement que nous avons aussi des femmes, Mme Taubira par exemple, l'un de nos deux ou trois bons ministres, sans qui le mauvais cirque des séances de l'Assemblée nous ferait trop honte. Comme ils paraissent pâlichons à côté d'elle, les petits roquets qui lui mordillent les chevilles.

TerrifiantEs, les chausse-trapes ! Le mot est féminin, je viens de vérifier. Il faudra que je corrige. Carole, comment on fait pour corriger sur l'écran ?

Prochaines Brèves le 1er avril, avec Giono, Modiano, Couto, Roubaud, Bouïda, Bellaunay, Martin, Deville, plus Edwards et Demy toujours, et peut-être Herr Braunfels. Plus un pèlerinage au métro Charonne...

Fantasy Fest. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

La vérité (...) est taillée à facettes comme un bouchon de carafe. Nous voyons les facettes ; chacun de nous n'en voit qu'une. Nous ne voyons pas le bouchon.

Oui, je me suis trompé, mais pas seulement. Les choses aussi se sont trompées.

On peut seulement, sans bouger, regarder devant soi, pendant des heures et, bien des années plus tard, sourire à quelqu'un, aider quelqu'un ou pardonner à cause de la beauté de ce qu'on a vu.