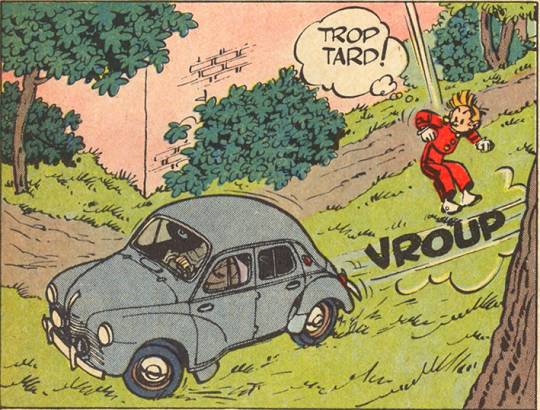

La 4CV dans La mauvaise tête.

BRÈVES

N°113 Février 2013

Les types de mon âge ont appris à lire avec Tintin, Spirou ou Blake et Mortimer. Aiment-ils encore la BD, mes contemporains admirables, les Michon, les Echenoz, les Rolin, les Bon ? Sauf erreur, ils ne l'évoquent jamais dans leurs écrits ou leurs interviews. J'aimerais aussi savoir ce que penseraient d'elle un Rabelais, un La Fontaine, un Nerval, un Rimbaud transportés à notre époque. Certains d'entre eux s'en délecteraient, j'imagine — quitte à ne pas l'avouer en public.

Genre mineur, la BD ? C'est un peu agaçant, ces histoires de genres. Je ne place pas Little Nemo ou le Tarzan de Hogarth au-dessus de Sanctuaire, ni Tintin au Tibet au-dessus de La route des Flandres, pas forcément au-dessous non plus, mais ailleurs. Les hiérarchies me gênent pour respirer, et s'il faut mettre des notes à tout prix, je préfère certains mineurs à bon nombre de majeurs...

Le fantôme espagnol de Willy Vandersteen (avec Bob et Bobette), par exemple, ou La mauvaise tête de Franquin (avec Spirou et Fantasio), lus il y a soixante ans et relus maintes fois depuis, m'inspirent une tendresse et une vénération intactes — j'ai longuement évoqué ces deux albums ici même. Attachement puéril à l'enfance, pourraient dire nos beaux esprits. Mais les œuvres nouvelles savent elles aussi m'embobiner, à preuve les ouvrages récents de MM. Lax et Margerin.

La 4CV dans La mauvaise tête. |

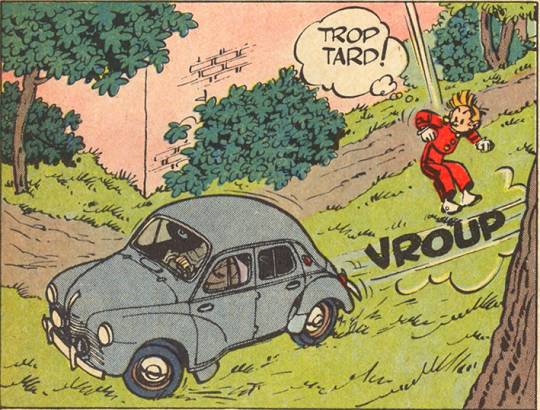

J'ai dit le mois dernier toute la sympathie que m'inspirent Margerin et son dernier album, Toujours la banane. Christian Lax, lui, scénariste et dessinateur, poursuit son épopée vélocipédique avec L'écureuil du Vel' d'hiv (Futuropolis). L'anneau de la fameuse piste parisienne est sans doute moins bédégénique que le Tourmalet de L'aigle sans orteils ou les pavés du Nord de Pain d'alouette, ces deux splendeurs, mais ce nouvel album s'élève au niveau des précédents : Lax nous donne là un tableau très évocateur du Paris de l'Occupation. L'intrigue sportive prend tout naturellement une dimension politique, et l'intelligence du scénario est rehaussée comme toujours par la beauté des images, sombrement colorées, crépusculaires.

Dédié à la police française. |

Côté livres sans images, la pêche de ce mois n'a pas toujours été miraculeuse. Voilà ce qui arrive quand on part à l'aventure, et qu'on s'entête à essayer de lire plus haut que son QI.

Crâne chaud de Nathalie Quintane, par exemple, chez P.O.L. Excellent éditeur, auteure dont j'ai apprécié le précédent livre, Tomates. Cette fois, catastrophe. C'était il y a trois semaines et je ne me souviens plus de rien. Je feuillette fébrilement ce que j'ai ingurgité avant de caler — je suis tenace. Pas pris une seule note, pas coché un seul passage. Complètement passé à côté. Pourtant ça parlait de sexe...

Je ne juge pas Nathalie Quintane : cet échec est sûrement le mien plus que le sien. Elle est trop subtile pour moi. Je m'en voudrais de lui faire du tort, mais il n'y a aucun risque : le volkonaute lambda étant curieux de tout et doté d'un solide esprit de contradiction, je devrais logiquement donner à Crâne chaud un ou deux lecteurs de plus au lieu de les lui soustraire.

Je viens de traduire Cavàfis pendant plusieurs semaines, et cela laisse des traces. Ses poèmes, souvent situés dans l'Antiquité — pas dans l'Athènes classique, mais en des lieux et des époques moins connus, quoique plus récents —, vous font rêver à tous ces passés enfuis, à tout ce grouillement de personnages et d'événements oubliés qui donne le vertige quand on s'en souvient. Une bio du célèbre médecin Galien vient de paraître, je saute dessus.

Galien de Pergame, de Véronique Boudon-Millot, aux Belles lettres, nous emmène au IIe siècle à Pergame, en Asie mineure, où naquit Galien, et dans bien d'autres lieux, car notre homme voyagea beaucoup. Il connut l'Alexandrie chère à Cavàfis, et Rome aussi, où il fut le médecin de l'empereur Marc-Aurèle. Il donne le vertige lui aussi, ce Galien, qui pour mieux pratiquer la médecine étudia la géométrie, l'architecture, l'astronomie, la philosophie, la rhétorique (il en allait ainsi à l'époque), et qui non content d'être le plus grand praticien de son temps, devint conférencier, enseignant et même écrivain prolifique.

La médecine, en ce temps-là, c'était du sport. On voit le grand homme ferrailler sans cesse contre d'ambitieux collègues et courir en tous lieux, cherchant des plantes médicinales introuvables ailleurs. Galien pratiqua son art comme un sacerdoce, à preuve ce que lui-même écrit du futur médecin :

«Devenu jeune homme, il sera pris d'une folie amoureuse pour la vérité et, comme saisi d'un transport divin, ni de jour ni de nuit ne laissera retomber son ardeur et son zèle à étudier ce qui a été dit par les plus illustres des Anciens. Après cette étude, il vérifiera par une longue expérience quelles observations s'accordent avec les faits évidents, lesquelles s'en écartent, et alors il adoptera les unes et rejettera les autres.»

Comment ne pas aimer cet homme pour sa ferveur, et l'admirer pour la façon exemplaire dont il pose et résout, sept siècles après Hippocrate et dix-huit siècles avant nous, la question de l'équilibre entre respect de la tradition et liberté intellectuelle ?

Ma légère déception vient de ce que cette bio, travail savant d'un sérieux impeccable, avec 60 pages de notes pour 270 pages de texte, longue, répétitive, écrite sans légèreté excessive, manque de sel et pèse un peu sur l'estomac.

Rapport aux bêtes, premier roman de Noëlle Revaz, paru en 2002 et repris aujourd'hui en Folio, est un tour de force. Nous voici dans une ferme, l'histoire est racontée par un paysan, une brute épaisse, qui adore ses vaches et traite sa femme comme une bouse. La jeune romancière (elle avait trente-quatre ans) lui tricote un langage qui sonne juste, à la fois grossièrement violent et subtilement savoureux, tempérant ainsi la noirceur du récit par le comique :

«Vulve [c'est le nom de l'épouse !] elle a une voix dégueulasse : ça couine, ça fait des aiguilles bizarres, elle dirait le Notre Père qu'on croirait bien qu'elle dit merde. C'est une écorcheuse d'oreille.»

Autre petit exploit : l'auteure donne de l'épouse méprisée un portrait attachant indirectement, à travers les insultes du mari macho, à son insu. Elle arrive même à faire évoluer doucement, naturellement, ce triste sire, au point de le rendre presque humain. L'aide en cela un troisième personnage, embauché comme ouvrier agricole, type gentil et fin, qui sait trouver les mots propres à toucher le patron :

«Et maintenant pour les femmes c'est pareil que pour les vaches : elles attendent leur tendresse, qu'elles ont le besoin chaque jour. C'est un petit sacrifice qu'il faut faire pour que la bonne femme elle refasse plus la sale tête et qu'elle ait les yeux qui rient et les joues qui s'illuminent, et elle croit qu'elle est heureuse et elle fait tourner la ferme.»

Légère déception tout de même : l'auteure tire un chouya trop sur la ficelle. Quelques dizaines de pages en moins et on se régalait sans réserves. Mais n'est-on pas trop sévère avec ce premier roman si impressionnant malgré tout, quand on a lu le suivant, Efina, évoqué ici même dans les Brèves n°100 — Efina, sacré bouquin, si original, si fort, si charmeur ?

Jeune vache de Vendée. |

«Une idée exprimée sans style ressemble à ces marcheurs du désert qui ont trouvé de l'eau mais pas de seau.»

Cette perle-là, je l'ai trouvée dans l'un de mes cadeaux de Noël : Le dico de l'humour juif, de Victor Malka (L'Archipel) : 3000 histoires drôles et citations classées par thèmes. Voilà un humour que j'affectionne, pour sa subtilité bien connue, et son goût pour l'autodérision, cet art salubre entre tous.

Une histoire ? Voici l'une des plus courtes :

«On présente un ancien ministre à un professeur d'université.

J'ai beaucoup entendu parler de vous, dit le professeur.

Oui, mais vous ne pouvez rien prouver !»

À raison de cinq histoires par dîner et d'un dîner par semaine, il y a là de quoi briller en ville pendant près de quinze ans ! À condition de les savoir par cœur. Cette fois, c'est moi-même qui me déçois : pas fichu d'en retenir une seule.

J'ai la chance de fréquenter une maison amie qui croule sous les livres autant que la mienne — ça réchauffe le cœur, ça protège du froid ambiant. Je feuillette, je butine, je prends des notes. Ce mois-ci, découvert ainsi la revue Vacarme, que j'ignorais. Dans le n°62, un sommaire qui part en tous sens, avec des articles sur Carax, Archie Shepp, les séries américaines, la crise actuelle, un texte de Rabelais, un de Rachel Ertel sur le yiddish, un de Tanguy Viel sur le roman américain — épatant ; plus des poèmes et des photos ; plus une longue réflexion collective sur la critique, où je grappille entre autres ceci :

«Publions des critiques de ce qui n'existe pas (...) en comptant sur la capacité de la fiction à rendre possible ce qui ne l'est pas encore.»

Tiens, tiens, pourquoi pas ? On va y réfléchir.

Noté aussi :

«De très mauvais films ont des instants de grâce. De très mauvais livres ont des pages qui les dépassent.»

À méditer, cela aussi.

Avec Thomas Hardy, pas besoin de chercher pour la trouver, la grâce. Le grand romancier, la soixantaine venant, cessa d'écrire de la fiction pour se consacrer à la poésie pendant les trente ans qui lui restaient, et si sa poésie est restée largement cachée par sa prose, les connaisseurs s'accordent pour penser qu'elle fréquente les mêmes hauteurs.

Poésie/Gallimard vient de regrouper dans un volume ses trois premiers recueils sous le titre Poèmes du Wessex. Sa région natale bien-aimée, où il passa le plus clair et le plus sombre de sa vie, en est le décor, avec pour sujet la triste vie du poète, évoquée de façon allusive et obscure.

Alors qu'à la même époque un Apollinaire lançait ses merveilleuses fusées toutes neuves, les vers de Hardy sont implacablement réguliers, à l'ancienne, carrés, rudes et sombres comme les blocs de Stonehenge ; on y retrouve cette «géométrie de tailleur de pierre» que Proust décèle dans ses romans ; ils disent l'absence de Dieu, de l'espoir et même de l'amour.

Certains de ces poèmes peuvent paraître un peu longuets, mais d'autres sont de purs bijoux, témoin «His immortality» que je donne dans le CARNET DU TRADUCTEUR, en v.o. suivie de la v.f. et de commentaires sur celle-ci, décevante.

Vélocipoète. |

Et revoici Giono. Quand on a vu l'admirable film tiré d'Un roi sans divertissement par François Leterrier en 1962, sur un scénario de Giono lui-même, et qu'on lit le roman après, on risque la déception. Le film n'a gardé que la partie la plus spectaculaire, le début de l'histoire : le village perdu sous la neige, les meurtres sauvages et mystérieux, la battue au loup, les torches dans la nuit, le sang, l'arbre immense. Début éblouissant : ce roman publié en 1948 est le premier du nouveau Giono apparu après la guerre. Conteur plus que jamais, Giono parle autant qu'il écrit, fringant, jubilant, ça galope, il nous apostrophe, nous en met plein la vue, il fait un peu le malin sans doute mais qui s'en plaindra ?

Son héros, le capitaine Langlois, fait le beau lui aussi. Il porte «un gibus d'une insolence rare. Les dimensions, les courbures, le poil, la façon dont il était posé de côté, quoique un peu sur le front, l'habileté qu'il fallait pour le porter en équilibre constant dans les voltes et passe-à-droite du cheval, faisaient de ce chapeau comme un coup de pied au cul collectif et circulaire à tous ceux qui le regardaient.»

Ce qui suit, et que j'avais oublié, traîne un peu : Langlois, qui a débusqué et tué l'assassin, revient s'installer au village, parle peu, fréquente la vieille aubergiste et une autre vieille dame, se marie, on ne sait pas où l'on va, on est mal à l'aise, et voilà que Langlois se suicide.

C'est à la toute fin qu'on commence à comprendre. «Un roi sans divertissement est un homme plein de misères». Cette phrase de Pascal donne la clef. C'est l'ennui qui a conduit un villageois au crime, et Langlois qui le tue, qui s'ennuie lui aussi, comprend qu'il est pareil à lui ; il se tue, suppose-t-on, pour ne pas continuer à tuer. Tout cela à peine suggéré : Giono est à la fois prolixe et obscur, claironnant et secret. S'ouvrent alors, derrière ces péripéties villageoises — qui se devaient après tout d'êtres longues pour faire sentir l'ennui, et pour susciter le malaise — les gouffres les plus profonds de l'âme humaine.

Hêtre tortillard. |

Non, pas déçu par Giono. Ni par Tchekhov, jamais. Tchekhov, il faudrait y revenir au moins deux fois par an, lire à chaque fois une poignée de nouvelles au moins, histoire de se faire plaisir, et surtout de se remettre l'esprit et le cœur en place. Est-il un regard plus juste que le sien sur ce que nous sommes, pauvres humains ? Une lucidité plus aiguë, une plus grande compassion ?

Cette année, pris trois récits un peu au hasard dans le tome III de la Pléiade : «Trois années», «Ariane», «Le Petchénègue». Le vide, l'ennui, vies ratées, espérances déçues. Un sourire parfois, la mélancolie toujours. De temps à autre, l'amour qui brièvement illumine tout, évoqué avec ferveur ou ironie ou les deux, on ne sait :

«Ariane était si belle, ce jour-là, que j'avais l'impression, en la touchant, de me brûler les doigts, je tremblais d'extase...»

«'J'aime !' articula-t-il à voix haute, et il eut soudain envie de courir, de rattraper Panourov, de le serrer dans ses bras, de lui pardonner, de lui donner beaucoup d'argent, puis de s'enfuir à la campagne, dans un bois, et de courir sans arrêt, sans se retourner.»

Sacrés Russes... Comment Tchekhov le sage a-t-il pu naître dans ce pays d'extrêmes, de frénésie, de folie ?

On le quitte à la fois triste et apaisé ; on éprouve à son égard la reconnaissance qu'inspire un ami fidèle, ou un médecin qui nous révèle notre mal et le soigne.

Une ombre au tableau : la traduction, sans être mauvaise, peine un peu par moments...

Anton Tchekhov jeune. |

Attention ! Dostoïevski déboule ! La main du hasard et celle de Carole ont extrait des limbes de ma bibliothèque un récit de jeunesse dudit, La logeuse, écrit à vingt-six ans. Quand on n'a pas lu cet homme depuis longtemps, quel choc ! Dans un quartier misérable de Pétersbourg, un jeune homme solitaire trouve à se loger chez la jeune femme douce dont il est tombé amoureux, sous l'œil du terrible vieillard dont elle partage la vie. Tout, dans cette étrange histoire, n'est que fièvre, maladie, passion, cauchemars, hallucinations, mystères — certains ne seront même pas éclaircis. 130 pages torrentielles, échevelées, au bord du délire.

«Je ne sais même pas ce qui m'arrive, disait-il, haletant après avoir enfin trouvé sa main, reste auprès de moi, ne t'en va pas ; donne, redonne-moi ta main...Ça me fait tout sombre dans les yeux ; toi, je te regarde comme le soleil, dit-il, comme s'il arrachait ce qu'il disait du fond de son cœur, en se mourant d'extase pendant qu'il le disait. Des sanglots lui oppressaient la gorge.»

En plus des personnages, il y a deux autres forcenés dans cette histoire : l'auteur et le traducteur, André Markowicz. Laissant l'élégance et la bienséance au vestiaire, Markowicz court derrière Dostoïevski, reproduisant sa course folle, ses embardées, et même ses maladresses. Il va trop loin ! Il a parfaitement raison. Dostoïevski lui-même est excessif. Voilà une version française aussi flamboyante que l'original, et un très grand traducteur.

C'est dans sa traduction que je relirai un jour l'un des livres qui m'ont le plus bouleversé : L'idiot. C'était il y a juste cinquante ans. Mais qu'est-ce que tu attends pour retrouver L'idiot, imbécile ?

André Markowicz, voix de Dostoïevski |

Dostoïevski et Moussorgski moururent à quelques jours d'intervalle en 1881. J'apprends que le compositeur vénérait le génial écrivain, lequel resta sourd aux œuvres du génial musicien.

Idée lumineuse de Carole : nous offrir pour Noël une soirée d'opéra : la Khovantchina donnée en ce moment à Bastille. Pas mis les pieds à l'opéra depuis quinze ans ! Nous préparons l'événement d'arrache-pied : relecture de l'excellent Moussorgski de Marcel Marnat (collection Solfèges au Seuil, sûrement épuisé), résumé de l'action dans Tout l'opéra (Bouquins), vision de l'œuvre en DVD dans une version bien dirigée par Nagano, correctement chantée, mais flinguée par une mise en scène atroce qui transpose l'œuvre dans la Russie de Staline fantasmée par un sous-Bilal migraineux.

Malgré tous mes efforts, pas moyen de comprendre l'intrigue embrouillée de cet opéra inachevé, que d'autres rafistolèrent tant bien que mal. Mais à quoi bon comprendre ? Comprenaient-ils à l'époque (sous Pierre le Grand) ce qui leur arrivait, les Russes ? On n'a qu'à écouter la musique, sublime de bout en bout. Toute simple, proche des mélodies populaires, et pourtant hardie, étonnante. C'est une plainte continue, celle d'un peuple à jamais martyr. Un peuple constamment présent sur scène, les chœurs étant tous des sommets d'une partition qui à vrai dire n'a que des sommets. Pendant plus de trois heures le temps s'arrête.

Les deux autres Khovantchina que j'ai vues jadis m'ont laissé un souvenir ébloui, mais cette soirée de rêve les surpasse encore. Des chanteurs tous parfaits. Un chef solide et fin, Michail Jurowski. La mise à scène d'Andrei Serban, réconciliant modernisme et tradition. Pas une seule fausse note dans notre bonheur.

La fin de l'opéra. |

Musique toujours, mais à domicile ou presque : notre salle municipale, le SEL, donnait l'autre jour un spectacle du pianiste Pascal Amoyel, qui fut l'élève du grand György Cziffra. Le disciple raconte en mots et en musique la vie mouvementée de feu son maître, pianiste prodigieux. Amoyel est un sacré virtuose lui aussi, son spectacle aussi drôle qu'émouvant offre également un grand moment de musique, avec, entre autres, une série de pastiches musicaux délectables (Mozart, Beethoven, Debussy...). Il y a là de quoi ravir ceux qui aiment la musique, et ceux qui ne l'aiment pas.

Côté cinéma, suite de notre bout de chemin avec Jacques Demy et Blake Edwards. Du premier, La naissance du jour (1980), adaptation pour la télé d'un livre de Colette, se laisse voir sans déplaisir ni félicité excessive ; du second, La grande course autour du monde (The great race, 1965), avec Jack Lemmon, Tony Curtis et Natalie Wood, montre Edwards dans le registre comico-burlesque débridé qui lui va si bien. On s'amuse, on se régale. Mais les grands moments du mois sont ailleurs.

D'abord, réédité vingt ans après sa sortie, Les habitants d'Alex Van Warmerdam, film batave ébouriffant qui ne ressemble à rien de familier.

Un lotissement neuf et sinistre au milieu de nulle part, ses habitants plus ou moins chtarbés, une suite de scènes terriblement drôles, grinçantes, cruelles, presque muettes, le tout enveloppé d'une étrange poésie. Les critiques emballés ont évoqué à propos de cet OCNI les noms de Tati, Bunuel, Lynch, et du peintre Hopper... Sacré cocktail, qui nous laisse euphoriquement ivres.

Le lotissement, décor unique. |

Je me souviens d'avoir été sidéré jadis par Pickpocket, de Robert Bresson (1959). Je revois le film en DVD, plus sidéré encore. La scène du début, au champ de courses, la femme qui regarde la course, l'homme derrière qui la touche presque, qui s'apprête à la voler — vol, presque viol —, le galop des chevaux invisibles qui se rapproche, battant comme un cœur prêt à rompre... Et la suite qui se déroule, tout aussi pleine et tendue : cette histoire inspirée du Crime et châtiment de Dostoïevski mais totalement réinventée, où tant de choses ne sont même pas expliquées ; les âmes torturées ; l'audace tranquille de la mise en scène ; le ballet des mains des voleurs, le film entier qui devient danse et musique et l'on retient son souffle... Mais que dire qui n'ait pas été dit ? On a écrit des pages entières sur le moindre plan de Pickpocket.

Ballet de mains. |

Redescendons sur terre.

Gentleman Jim de Raoul Walsh, je ne l'avais encore jamais vu ! Cette bio sûrement très romancée d'un boxeur célèbre du XIXe siècle n'est pas seulement un spectacle éclatant, filmé avec une pêche d'enfer, mené par un Errol Flynn plus bondissant et conquérant que jamais ; son héros parti de rien, qui ne doute de rien et surtout pas de soi, sautant tous les obstacles avec le sourire, c'est le portrait de l'Amérique des années 40, maîtresse du monde, heureuse, optimiste, sûre d'elle-même. Ô grands adolescents attendrissants...

Errol Flynn. |

Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre hexagone, lui, ces derniers temps, ne respire pas la jeunesse et la joie de vivre. La grogne, le repli sur soi, la haine de l'autre prennent leurs aises. Je commence à me demander : jusqu'où ira-t-on ? Les Allemands, qui ne sont pas pires que nous, ayant élu Hitler il y a 80 ans, quels sont ceux d'entre nous qui dans les mêmes circonstances, voteraient demain pour un petit homme à la grande gueule, aux idées courtes et au long couteau ?

Réponse probable : les électeurs du FN en masse, une bonne partie de l'UMP, et même une fraction de la gauche, socialiste ou non...

De plus en plus bas du front sous le béret, les Français ? Tristes, les nouvelles de chaque jour ? Tâchons de voir leur côté comique : tous ces braves gens effrayés, prêts à réclamer la Sécurité à ceux le plus à même d'installer la terreur ; tous ces nantis cramponnés à leur magot, crevant de peur devant un gouvernement qui tout compte fait les défend aussi bien que celui d'avant ; tous ces naïfs qui croyaient voter à gauche et se retrouvent cocus, dirigés par une crypto-droite, une droite en pantoufles, les belles promesses ayant vite vallsé dans le décor.

Les jeunes du PS ont défilé, quelle audace ! dans la manif du 27 janvier pour le mariage homosexuel. J'y étais moi aussi ; Carole m'y a traîné. Elle a bien fait. Face à la vague de de bêtise haineuse qui avait déferlé dans les rues de Paris quinze jours plus tôt, il était bon de soutenir — altruistement pour ce qui me concerne — la cause du mariage pour tous, même si une manif, c'est quelques heures de perdues pour le boulot.

Ma récompense : un défilé joyeux béni par un ciel bleu manifique, ce qui laisse entendre que le bon Dieu n'est pas si à droite qu'on le croit ; le passage éclair des pasionarias aux seins nus du groupe Femen, superbes d'énergie ; et les slogans des pancartes, qui montrent de quel côté on sait rire le mieux. Petit florilège :

Amor les pédés !

Mieux vaut un mariage gay qu'un mariage triste.

Ça fait 2000 ans que vous ratez vos mariages, laissez-nous essayer.

Les listes de mariage des homos vont relancer l'économie.

Pour nous un enfant ne sera jamais un accident.

Mieux vaut une paire de mères qu'un père de merde.

Les violeurs les assassins les curés pédophiles sont tous nés d'un père et d'une mère.

Nos amours sont plus forts que votre haine.

Je veux qu'on m'appelle Papa et non Tata.

Debout Paris, les Versaillais ne passeront pas !

Allez vous faire queer un œuf !

Je mets mes doigts partout, pourquoi pas dans une bague ?

Papa et Papa, j'ai quelque chose à vous annoncer : je suis hétéro...

Un peu d'air pur, 15 jours après. |

Le mois prochain ? Oster. Et Giono, et Corneille, et Autin-Grenier, tous habitués de volkovitch.com. Connaît-on Rajfus ? Roïdis ? Rudigoz ? Nury et Vallée ? Houdart ? Fioretto ? Ouellette ? Ils seront là aussi. Le cinéma : Demy, Edwards et quelques autres. La musique : Braunfels. On le connaît, Braunfels ? Ça ne fait pas trop peur, tous ces noms obscurs ?

Fantasy Fest. |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Une fleur toute seule est plus fleur que toutes les fleurs ensemble.

Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau.

Tant d'hommes qu'on croit heureux parce qu'on ne les voit que passer.