Yànnena : la citadelle.

BRÈVES

N°109 Octobre 2012

Notre court voyage en Grèce, début septembre, commence par une virée en Épire dont je rêvais depuis trente ans. L'Épire, c'est le nord-ouest du pays, près de l'Albanie. J'ai connu sa capitale, Yànnena, par l'un des livres qui m'ont le plus marqué : La fin de notre petite ville, de Dimìtris Hadzis. Sept récits le composent, mi-nouvelles, mi-chroniques, que j'ai lus et relus avec passion avant de les traduire enfin pour les éditions de l'Aube il y a vingt ans.

Yànnena, lieu hanté. Dans les ruelles de la vieille ville où nous marchons Carole et moi, je m'attends à croiser les personnages de Hadzis : Thodoràkis, le jeune Détective, Margarìta Perdikàri que fusilleront les Allemands ou Sabethaï Kabilis et Yosef Eliya, les deux juifs. Ils étaient nombreux ici, les juifs. Partis lors de la dernière guerre, ils sont restés à Auschwitz, et les Turcs avaient quitté les lieux un peu plutôt, mais les trois religions, orthodoxe, hébraïque et musulmane ont cohabité très longtemps à Yànnena. C'est l'un des rares coins de Grèce où l'on ne s'efforce pas de cacher ce passé multiculturel. Deux mosquées ont survécu par miracle ; l'une d'elles, un vrai bijou, abrite un émouvant petit musée, dont la terrasse offre une vue splendide sur le lac entouré de montagnes. Beauté, sérénité.

Nous montons aux Zagòria, une douzaine de villages de montagne préservés avec soin, non loin des extraordinaires gorges de Vìkos dont John me parlait jadis, extasié.

Je rêve aussi de voir Dodone, son théâtre antique, son oracle où l'on prédisait l'avenir d'après le bruit du vent dans les arbres. Mais nous arrivons en retard d'une heure, et de vingt siècles : tout est fermé. Le chêne sacré, muet comme la tombe.

Pour savoir aujourd'hui ce qui attend la Grèce, il faut redescendre vers Athènes et sa désolation. Au premier coup d'œil, à vrai dire, on ne voit pas grand-chose, à part les nombreux magasins fermés. Pour mesurer l'ampleur du désastre, il faut écouter les amis. Pas un seul dont le salaire ou la retraite n'ait été amputé brutalement, dont le boulot ne soit pas menacé, quand il n'est pas déjà perdu. Les maisons d'édition et les librairies ferment l'une après l'autre. Les quartiers proches du centre où j'ai vécu naguère, hébergé par Emilia ou Noëlle, se ghettoïsent à toute allure ; les voyous néo-nazis de l'Aube Dorée, Grecs de souche ou Albanais acclimatés, s'y livrent à des ratonnades féroces contre les immigrants récents, allant jusqu'au meurtre, sous l'œil bienveillant d'une police gagnée aux idées nouvelles.

Les armateurs, eux, se portent mieux que jamais, tandis que l'Église, juchée sur son tas d'or, bénit sa propre barbe.

Personne en Grèce ne fait confiance au gouvernement et aux politiciens en général. Le bout du tunnel ? Invisible.

Yànnena : la citadelle. |

Il faut pourtant survivre.

Le désastre suscite un bouillonnement d'idées et d'initiatives, individuelles et surtout collectives. Il y aurait déjà de quoi écrire un livre sur ce nouveau sport national : se débrouiller pour tenir avec trois fois rien. On troque, on s'entraide. Des immigrés africains s'organisent pour fouiller les poubelles et récupèrent méthodiquement tout ce qui peut l'être. Les terrifiants embouteillages d'Athènes sont en régression, et le vélo, naguère dédaigné, fait une entrée triomphale.

Gardé pour la fin une image fugitive, événement minuscule qui ne prouve pas grand-chose, mais me réjouit : sur la place d'Exàrkia, haut-lieu de la contestation anarchiste, trois jeunes punkoïdes sur un banc ; l'un d'eux joue sur un instrument traditionnel, le baglamas, un vieil air de rebètiko.

La Grèce n'a pas encore perdu son âme.

Le baglamas, petit frère du bouzouki. |

Pour ceux qui aiment la Grèce et souhaitent la soutenir, deux adresses indispensables : okeanews.fr, site d'information indépendant animé depuis Athènes par Olivier D., et la non moins combative newsletter diffusée depuis Nantes par Luc Douillard (Jesuisgrec@numericable.fr).

Grâces leur soient rendues !

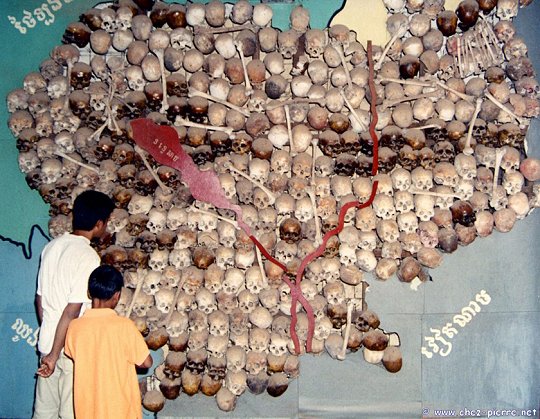

De la Grèce au Cambodge avec Patrick Deville, le meilleur des guides en l'occurrence. Non, pas encore lu son dernier dont on dit tant de bien, Peste et choléra. J'en suis resté au précédent : Kampuchea (lui aussi au Seuil).

Deville a longtemps écrit des romans dans une veine toussainto-échenozienne — excellentes fréquentations. Je l'ai découvert avec le trépidant Ces deux-là (Minuit, 2000), un régal. Puis, un peu comme Echenoz, Deville s'est éloigné de la fiction pure, voyant à juste titre dans l'Histoire un formidable réservoir d'histoires. Kampuchea, étiqueté roman comme c'est la mode, mais où la fiction est réduite à l'extrême, raconte l'histoire du Cambodge, mouvementée, sanglante, depuis les premières explorations jusqu'aux Khmers rouges en passant par les guerres coloniales. Deville a beaucoup lu, beaucoup voyagé, on est sans doute au plus près du réel, et en même temps, lisant ses pages les plus documentaires, on croit souvent rêver.

«Au collège, Soth Polin avait eu comme professeur de littérature le futur Pol Pot, retour de Paris. ''Je me souviens de son élocution : son français était doux et musical. Il était manifestement attiré par la littérature française, en particulier par la poésie : Rimbaud, Verlaine, Vigny... Il parlait sans notes, (...) les yeux mi-clos, emporté par son propre lyrisme...''»

Comment ce lettré doux et fin a-t-il pu devenir l'un des bourreaux les plus sanglants qui furent jamais ? Cette énigme conduit à une autre, inverse :

«Je me souviens de conversations avec monseigneur Teissier, l'archevêque d'Alger, avec le frère Stan dans les camps de réfugiés en Tanzanie, avec le père Cardenal ministre marxiste du Nicaragua, avec les moines de Tibhirine dans l'Atlas algérien. Et chaque fois, chez ces hommes, la même énigme pour un mécréant : les horreurs de l'Histoire renforcent leur foi en un Dieu d'amour et de paix, leur foi en la Vie.»

Reportage de haut vol débouchant sur une réflexion aiguë, Kampuchea est plus encore : il nous touche par l'élégance nerveuse de l'écriture, et par la forme — cette façon de raconter sans chronologie, dans un savant désordre, qui aide à nous désorienter, à effacer les repères, à nous immerger plus encore dans le bruit et la fureur d'un récit dont le leitmotiv est la violence et l'horreur. Deville a compris qu'en l'occurrence un récit linéaire serait déplacé : le temps ne coule pas là-bas de la même façon qu'ici, d'où cette image bouddhique de la grande roue qui revient sans cesse, ramenant éternellement le malheur.

Carte du Cambodge. |

Voyages toujours, traversons l'Atlantique et savourons le calme retrouvé à Montréal, où Benoît Chaput, poète, éditeur de poésie à l'enseigne de L'Oie de Cravan, accueille la poésie grecque — on en reparlera bientôt.

Il m'offre à cette occasion certains des beaux petits livres qu'il édite, où je découvre des voix nouvelles pour moi.

Emmanuel Lochac, juif Ukrainien exilé en France, écrivit peu et resta dans l'ombre jusqu'à sa mort en 1956. Le charbonneur de murailles recueille une partie de ses aphorismes :

«L'ennui pour la sérénité, c'est qu'elle est mitoyenne de l'idiotie.»

«Un demi-siècle n'est pas de trop pour apprendre la jeunesse.»

«L'univers délesté de nos rêveries le serait aussi de toute importance.»

À L'Oie de Cravan toujours, la Québécoise Geneviève Desrosiers, morte en 1996 à vingt-six ans. Nombreux seront nos ennemis : une poignée de poèmes et quelques fragments. Difficile de ne pas l'aimer, cette voix qui semble perpétuellement découvrir la poésie, qui cherche, explore son territoire, lançant ses images avec une prodigalité naïve, tantôt poussant jusqu'au délire, tantôt simple et nue quand elle chante l'amour :

Ami,

Te dire que tout nous est permis, que nous ignorons la peur et que la bénédiction ne nous quittera pas.

Te dire que la folie demeurera toujours belle, parce que nous serons détachés de tout, y compris de nous-mêmes.

Moi, je mourrai très jeune.

Tu me survivras, afin d'éviter la tristesse.

Tes caresses et tes regards, je les emporterai partout.

Je n'oublierai que tes paroles, afin que chaque mot que tu me portes reste le premier.

L'Oie généreuse de Chaput me fait aussi rencontrer un poète dont le nom me tourne autour ces derniers temps : Pierre Peuchmaurd. Il avait mon âge (nous avons passé quelques mois dans le même lycée sans nous connaître) et s'en est allé voilà trois ans, laissant une œuvre abondante. Un grand poète méconnu, disent les connaisseurs. Laurent Albarracin lui consacre aux Vanneaux une monographie que je mets à mon programme du mois prochain. En attendant, son recueil Parfaits dommages et autres achèvements me fait entendre une poésie charmeuse, où les images défilent hardiment, suivant la tradition surréaliste, avec une évidence chantante, limpide, émerveillée :

Les pierres roulaient dans le soleil

Il y avait du soleil une ou deux fois par nuit

et des bêtes prolongées avec des rires de femmes

il y avait des femmes une ou deux fois par rêve

Je ne sais pas ce que c'est

Là aussi, envoûtants poèmes d'amour, déroulant la ferveur de leurs litanies :

Je ne sais plus écrire

Je sais la fleur blanche du désastre

Les lances du pur amour

La lumière de ton corps

Fait un nœud dans ma gorge

Illumine l'ombre

Fait un nœud dans ma gorge

Illumine même le jour

Fait un nœud dans ma gorge

La lumière de ta gorge

Fait un nœud de lumière

L'ombre vaste de ton corps

Illumine même le jour...

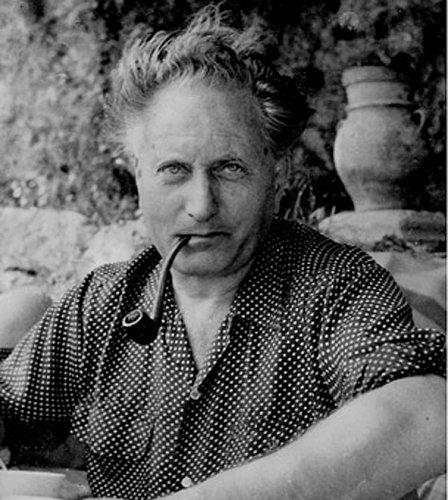

Les voyages dans le temps vont plus loin encore que les vrais, vers des contrées à jamais inaccessibles, comme la Provence de Giono. Un de Baumugnes, publié en 1929, se déroule non loin de Manosque, à une époque plus lointaine encore sans doute où l'on ne voyage qu'à pied ou à cheval. Une ferme perdue où un couple de paysans séquestrent leur fille et son enfant bâtard ; un valet de ferme simplet ; un jeune journalier amoureux ; un vieux qui l'aide à retrouver sa belle. Autre personnage : la nature omniprésente, comme dans Colline, même si les humains prennent ici une plus grande place : l'amour et l'amitié, cette fois, sont les moteurs de l'histoire, qu'ils baignent de lumière. Une lumière qui descend aussi du village de Baumugnes, jamais vu mais sans cesse évoqué : un village imaginé par Giono, haut dans la montagne, où règne la paix, fondé par des réfugiés protestants qui communiquent moins par la parole que par la musique :

«Baumugnes, c'était un endroit où on avait refoulé des hommes hors de la société. On les avait chassés ; ils étaient redevenus sauvages avec la pureté et la simplicité des bêtes.»

On sait que Giono rêvera de réaliser un peu plus tard cette utopie d'une communauté idéale — en vain.

Tout le roman, avec ses taiseux et ses bavards, se construit autour d'une lutte entre silence et voix. Tout le roman est un chant de gloire à la musique, moins ennemie de la parole qu'alliée suprême de celle-ci — une musique particulière, où l'homme et la nature se rejoignent :

«Ça avait commencé comme une voix de tout le monde, mais à mesure qu'il entrait dans le chaud-vif de son malheur elle devenait plus sienne, elle semblait faite exprès pour l'histoire. C'était parti du moment où le nom de son village lui était monté à la bouche. De ce coup, son sang de langue, ce ne fut plus la voix d'un homme. Rigolez, si vous voulez, de ce que moi, la vieille andouille qui se dit à la coule s'embranche dans des couillonnades comme ça, mais foi parfaite, c'était grave, profond, de long souffle et de même force verte que le vent. Ça semblait comme le vent, la parole des arbres, des herbes, des montagnes et des ciels. Il me semblait que, sortie de sa bouche, cette voix lente partait dans la nuit, droit devant elle comme un trait et qu'elle dépassait le rond du monde.»

Merveilleuse langue du vieux narrateur paysan, en grande partie inventée sans doute, mais sonnant juste, gorgée de suc et pourtant vive, familière et pourtant solennelle — porteuse qu'elle est, sans forcer sa voix, d'un vaste souffle panthéiste.

C'est le bonheur aussi qui parcourt ces pages, le bonheur dont Giono nous parle obstinément de livre en livre. Et c'en est un fameux pour moi de retrouver un demi-siècle plus tard ce livre tant aimé dans l'adolescence, aujourd'hui plus beau encore, plus riche, à conserver au fond de soi comme un trésor.

Jean Giono vers 1930. |

On aimerait bien, dans la foulée, comparer le roman et le film qu'en tira Pagnol en 1934 sous le titre Angèle. Impossible : Angèle n'existe pas en DVD ! Introuvable aussi, l'adaptation par le même Pagnol de Regain du même Giono, au programme le mois prochain ! On croit rêver.

Repêchage mensuel par tirage au sort : Le couloir du dancing, de Bertrand Poirot-Delpech (Gallimard). L'auteur fut très longtemps chroniqueur au Monde. Ce livre-là, qui raconte ses jeunes années à partir de 1939 (il avait alors dix ans), ressemble à ses articles : c'est enlevé, léger, volontiers mordant, émouvant à l'occasion, en un mot tout à fait agréable, au début surtout — la fin s'essouffle un peu, le brillant causeur laissant paraître un côté vieux ronchon.

L'auteur n'avait alors, en 1982, que cinquante-trois ans, mais il rêvait déjà de l'Académie française où il entra peu après, et ce ne fut pas pour lui une cure de jouvence. Ses dernières années passées à morigéner l'époque furent plutôt tristes, pour lui et pour ses lecteurs.

Qu'importe ! On se souviendra du Couloir du dancing pour sa première moitié, beau récit d'une enfance occupée. Bergson dit quelque part que si un livre contient quelques bonnes pages, c'est déjà énorme, et c'est sur elles qu'on doit le juger.

Il y a mille façons de se pencher sur son passé. Celle de François Bon, dans son Autobiographie des objets parue cet automne au Seuil, rappelle un peu les Je me souviens de Perec pour son attention exclusive à l'infra-ordinaire, et plus précisément aux objets de la vie courante. La similitude s'arrête là, Bon nous livrant, à travers l'évocation de ces objets qui accompagnèrent ses jeunes années, un récit et un autoportrait somme toute assez complets.

L'autobiographie est pour lui une pratique familière, de livre en livre, mais l'angle nouveau qu'il adopte ici est (dans son cas) l'un des meilleurs qui soient : cet homme qui a grandi parmi les pièces détachées de voitures, puis fait des études d'ingénieur, puis travaillé en usine a un rapport au concret, aux objets, exceptionnellement riche et profond. Il les décrit avec une précision maniaque, les démonte à l'occasion, les portraits qu'il en donne sont une leçon de regard.

On sait que d'une tasse de thé on peut faire sortir toute une ville, tout un passé. Bon a si bien regardé jadis, le souvenir est resté si vif parfois, que le bric-à-brac déballé par lui — transistor, litre à moules, sandales indiennes, voiture à pédales, règle à calcul, guitare, bouquins, etc. — fait renaître tout un monde perdu. Le charme immédiat du livre, c'est ce passé qui ressurgit si vivant, si proche, et en même temps si lointain : comme elles sont loin, les années 60, qu'on les ait vécues dans un village de province comme l'auteur ou comme moi tout près de Paris ! Un autre monde. Presque une préhistoire, 68 marquant l'entrée dans l'époque d'aujourd'hui.

Mais Bon n'est pas là pour le pittoresque ou la confidence. L'autobiographie chez lui est indirecte : il s'agit moins de raconter, de se mettre en avant, que d'interroger le monde à travers ce qu'on connaît le mieux : ce que soi-même on a vécu. Pas de nostalgie dans ce livre, nous dit l'auteur — même si l'émotion est présente —, mais un questionnement insistant du passé et du présent, de ce qui les relie, de tout ce tumulte de souvenirs et d'impressions où nous baignons.

Mais si ce livre nous touche à ce point, c'est aussi que Bon a trouvé la bonne approche — écrire sans plan préétabli, à l'aventure, suivant le fil imprévu de la mémoire. Un peu comme cheminait Montaigne, «à sauts et à gambades», ou comme Stendhal dans son autobiographie à lui, le trop peu connu Vie de Henri Brulard. Nous avons le sentiment de voyager avec Bon, de lire par dessus son épaule, de voir surgir les souvenirs du passé comme des poissons tout frais, tout frétillants. Et moi qui ai la chance de le fréquenter un peu, je retrouve ici tout entier cet homme si profondément vivant et chaleureux.

L'une de ses lectures de l'époque. |

Encore une parution récente : Journal ambigu d'un cadre supérieur, d'Etienne Deslaumes (Monsieur Toussaint Louverture), roman sur la vie en entreprise de nos jours, racontée de l'intérieur par quelqu'un qui semble bien avoir vécu ce qu'il décrit.

Ah ! le monde enchanté de l'entreprise privée ! Mes parents l'ont bien connu, moi pas. Voyons voir ce que j'ai manqué.

Ambigu, ce journal ? Qu'il soit permis de le trouver explicite, au contraire, dans sa dénonciation d'un monde étouffant où l'hypocrisie est reine, où «la médisance et la malveillance sont les deux mamelles de l'entreprise», où le cadre est un loup pour le cadre, où la gentillesse elle-même peut devenir une arme qui tue, au point qu'on se demande comment tant de gens supportent l'épreuve sans se tailler ou s'insurger pour tout foutre en l'air.

Deslaumes a tout l'air d'un bon guide. Son rapport est bien documenté, vigoureux, édifiant (même si on savait déjà l'essentiel en lisant la presse), joyeusement vachard, pimenté d'images frappantes — les parallèles avec l'époque féodale ou le monde animal...

Dommage que la jeune, audacieuse et sympathique maison d'édition n'ait pas de quoi se payer des correcteurs : on relève une bonne quinzaine de coquilles et fautes de français — une couille toutes les dix pages ou presque...

Côté cinoche, mois faste.

Deux comédies d'abord : Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer et Camille redouble de Noémie Lvovsky. Comédies comparables : au rire et à la fantaisie elles associent la gravité, l'émotion, la réflexion ; on y retrouve un tas de comédiens qu'on aime ; ces deux éclatantes réussites rencontrent en même temps un grand succès. Rejoignons des chemins moins fréquentés.

|

|

| Isabelle Carré, Jean-Pierre Bacri | Noémie Lvovsky, Denis Podalydès |

Qui se souvient de La chambre ardente de Julien Duvivier, sorti voilà un demi-siècle ? Drôle de film que cette adaptation d'un excellent livre de John Dickson Carr, qui louvoie entre polar et fantastique. Grand château, menaces, mystères, nuits d'horreur, ambiance garantie, mise en scène au cordeau et direction d'acteurs impeccable comme toujours, Brialy et Rich tout jeunes qui s'en donnent à cœur joie, Edith Scob en victime fragile idéale — de quoi clore en beauté notre petit hommage à Duvivier en sept films. Bilan très favorable, un seul regret : La fête à Henriette, dont on dit tant de bien, n'existe pas en DVD...

Edith Scob, pure victime ( ?)... |

Bye, bye Duvivier, salut Demy. Nous avons entamé notre rétrospective avec Lola, voici logiquement la suite, Model shop, tourné sept ans plus tard, en 1968, à Los Angeles. Un Américain tombe amoureux d'une Française, Lola-Anouk Aimée, qui pose pour des photos sexy en rêvant de retourner en France. Il ne se passe presque rien. Elle finit par s'en aller. C'est un film d'une tristesse infinie : à cause du sujet d'abord, du malaise et de la mélancolie des deux personnages principaux, et aussi de la nostalgie qu'on a de l'épisode précédent, de sa grâce miraculeuse. On a l'impression que Demy court après lui-même ; cette suite en demi-teinte a au moins le mérite de rendre Lola plus beau encore. Mais ne soyons pas sévères : il y a dans Model Shop des choses admirables, l'usage des bruits par exemple (ceux de la machine au début, lancinants, sous les paroles d'un couple qui se défait — on pense au ventilateur au début de L'éclipse), et l'errance en voiture à la poursuite d'une femme fantôme est un bel écho à certaines scènes de Vertigo...

Tournage du film, Los Angeles. |

Mais la grande émotion du mois est un film américain peu connu, Safe, de Todd Haynes, avec Julianne Moore (1995). Une jeune femme qui vivait dans un cocon douillet, parfaitement safe, va peu à peu tomber malade — dans son corps ? dans sa tête ? Elle se sent de plus en plus unsafe, menacée par les multiples pollutions de notre environnement moderne, au point de quitter son foyer pour une secte New Age en plein désert, où elle se confinera pour finir dans une bulle aseptisée. Au vu de ce résumé, on la croit folle ; mais toute la mise en scène rame à contre-courant, montrant sans cesse l'endroit de la médaille en même temps que le revers, la réalité de la pollution, les bons côtés de la secte, avec une habileté diabolique — et sans doute une conviction sincère —, dont le résultat est qu'on se demande à chaque instant où l'on va et ce qu'on doit penser. On a rarement vu maintenir si parfaitement un équilibre aussi instable ; peu de films sont aussi terriblement, aussi superbement dérangeants.

La bulle finale. |

En musique, ces derniers temps, je n'aime pas trop être dérangé. Je me vautre avec délices dans l'opéra italien, et si tous les mois j'emprunte par devoir, à la médiathèque de Chèvres, un disque de musique d'aujourd'hui, il m'arrive parfois de ne pas même l'écouter.

On vieillit.

Jusqu'au coffret de ce mois-ci : Xenakis, musique de chambre par le quatuor Arditti et Claude Helffer. Xenakis... Que de souvenirs. Le foudroyant Persephassa pour percussions. Le bouleversant N'Shima pour voix et cuivres. Le déchirant Nuits pour chœur. Xenakis est mort en 2001 physiquement, et mentalement un peu plus tôt. (Sa femme, Françoise Xenakis, raconte dans Regarde, nos chemins se sont fermés, la maladie qui détruisit lentement son cerveau.)

Je l'ai bien laissé tomber, Xenakis. Que devient-il, depuis le temps ? Notre époque bien sage se souvient-elle de lui ? Le joue-t-on encore, ou le baroque a-t-il tout recouvert ?

En tous cas, me voilà repris. Tetras pour quatuor à cordes (1983), qui ouvre le festival, est une boule d'énergie tournoyante. Ça gratte, grince, grogne, cogne, piétine, fourmille, ça tourbillonne, ça se resserre et part en tous sens et n'arrête pas d'explorer, de découvrir. Parmi les treize autres pièces, deux ou trois restent pour moi hermétiques, et certains procédés récurrents peuvent lasser un peu, mais Nomos alpha et Kottos pour violoncelle solo ! mais Dikhthas pour violon et piano ! mais Akea pour piano et quatuor ! Comme le criait Ravel à la création du Sacre du printemps : Génie ! Génie !

Xenakis, 1975. |

Xenakis est né grec, mais l'unique fois où je lui ai parlé, en 87, mes histoires d'écrivains grecs l'ont laissé abyssalement indifférent.

Côté politique, je me demande s'il est resté engagé jusqu'à la fin, ou s'il a fini par vivre loin du vacarme de l'actualité, dans son monde et ses bruits à lui.

Décidément pas folichonne, l'actualité. Passons. L'Andouille de ce mois suffira. Inutile d'ajouter aux excellents commentaires qu'on trouve dans la presse, en cherchant bien. S'agissant de la nouvelle affaire Mahomet, par exemple, je suis heureux, ou du moins consolé, de lire les déclarations si dignes et si justes d'un Tahar Ben Jelloun, ou la charge pleine d'humour de Daniel Schneidermann, décidément très en forme ces temps-ci. On ne dira jamais assez la qualité et le rôle salutaire de son site, Arrêts sur images, et la nécessité de le soutenir en s'abonnant.

Son billet quotidien, le Neuf-Quinze, est un régal nourrissant.

Je dirai seulement ceci, ne l'ayant lu nulle part : les blasphémateurs ne sont pas ceux qu'on pense. Les caricatures de Charlie-Hebdo — sur l'opportunité desquelles je m'interroge — ne sont pas pour moi une attaque, mais la défense d'un bien sacré : la liberté religieuse. Le vrai blasphème, c'est de croire qu'un dieu puisse être assez con pour s'offusquer d'un pauvre film débile. Quant à tuer au nom de ce dieu, c'est le rendre plus odieux encore. Ces assassins-là, s'il existe, il doit les foudroyer sur le champ.

Alors grand-père, tu attends quoi ?

Encore peut-on comprendre la barbarie de musulmans extrémistes d'Orient abrutis par des siècles d'esclavage mental. Ce qui me désole, c'est que certains musulmans de nos pays se jugent concernés dans l'affaire. Ils se sentent attaqués ? Pas autant que moi.

Le mois prochain, au programme, Giono toujours, Echenoz enfin, Simenon sans doute, Anouilh, des poètes grecs, une poétesse française, des films de Haynes et Demy, et en prime le dernier Resnais.

Fantasy Fest, Key West (Floride) |

(réponse sur le numéro de la citation...)

On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels.

Les patries sont toujours défendues par les gueux, livrées par les riches.

L'une des plus grandes sagesses en l'art militaire, c'est de ne pousser son ennemi au désespoir.