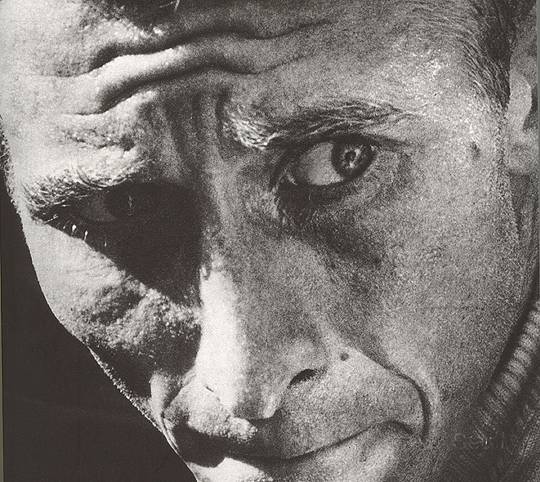

«Un œil est dans le noir, l'autre est tourné vers un mystérieux problème.»

BRÈVES

N°107 Août 2012

Juillet ? Le début éclatant des vacances. Le Tour de France, qui les ouvrait jadis en fanfare pour le gamin que j'étais. Tour de France, tour d'enfance. Bobet ! Anquetil ! Les coureurs étaient mes dieux.

Les dieux sont morts. Je ne regarde plus depuis longtemps à la télé ces extra-terrestres casqués, lunettés, oreillettés, ces cobayes de l'industrie pharmaceutique, ce rituel fatigué qui se survit machinalement — même si je me plais encore à lire dans les classements, non plus les noms des vainqueurs douteux, mais le martyrologe des attardés de l'étape, besogneux inconnus qui souffrent si longuement, si humblement.

Cependant le gamin gigote encore dans ma tête : je me suis offert pour mon petit juillet Anquetil tout seul de Paul Fournel, au Seuil. Sujet en or : immense champion, Jacques Anquetil fut aussi, dans la vie, un personnage étonnant. Je lui trouve un petit côté Rimbaud : génial dès l'adolescence, il aligna les moments fulgurants, puis quitta brutalement son art pour le business.

Fournel, anquetiliste fervent depuis l'enfance, avait déjà écrit sur son idole dans l'épatant Les athlètes dans leur tête. Cette fois il déroule toute la bio du héros, après d'autres auteurs il est vrai. Sur le plan des faits le livre n'apporte pas grand-chose de neuf, à part quelques révélations de plus sur les dessous pas propres du sport cycliste, fric, combines, dopage — Anquetil se dopait et ne s'en cachait pas.

«Les cachets, les piqûres. Des amphétamines, toujours, pour rendre la route possible, pour mettre de l'intensité, du rose sur la chaussée, pour chasser plus loin la douleur et la fatigue, pour pédaler enfin comme Sartre écrit, pour pédaler comme les enfants bientôt danseront, dans l'oubli de soi et du monde, dans un jour libéré du mal aux jambes où l'on se sent juste un peu plus fort que soi-même. Pédaler au bord du rêve.»

Mais l'écrivain Fournel est de ceux qui rajeunissent les plus vieilles histoires. Est-il dopé lui-même ? Son coup de pédale s'avère d'un bout à l'autre éblouissant. Toujours très bon, dès qu'il s'agit de vélo Fournel se surpasse. Anquetil tout seul, plus d'une fois, dépasse le cadre purement sportif pour s'aventurer dans des hauteurs (ou des profondeurs ?) insoupçonnées. Portrait d'Anquetil dans la fameuse montée du Puy-de-Dôme en 1964 :

«Anquetil, lui, était d'une pâleur de cadavre, les yeux perdus dans un monde secret qui n'était pas celui du vélo, puisant des forces dans un lieu illisible, dans un puits de mystère.»

On est plus qu'ébloui : ému, par le personnage d'Anquetil si empathiquement décrit, par sa solitude — lui qui fut toujours entouré d'amitié et d'amour —, par ses étranges dernières années et aussi par les pages où l'auteur revient sur son adoration d'enfant pour le champion. Paul est présent ici à côté de Jacques, bien qu'ils ne se soient jamais parlé. Ce qui nous est raconté là, au fond, c'est un amour pour un être inaccessible, d'où la couleur du livre, subtilement douloureuse et funèbre.

Comme tout cela est proche et lointain en même temps ! Je quitte Anquetil tout seul avec un mélange de ravissement et de vague à l'âme insidieux.

«Un œil est dans le noir, l'autre est tourné vers un mystérieux problème.» |

Pour le retraité actif que je suis devenu, où sont-elles donc, les vacances ? Partout et nulle part. Ce qui en tient lieu, ce peut être certaines lectures, le Dhôtel ou le Modiano qu'on s'est longtemps gardé au frais, qu'on s'offre comme d'autres une belle et joyeuse rando.

Voici donc La Petite Bijou de Patrick Modiano, parue il y a dix ans déjà chez Gallimard. Une jeune femme dans le métro parisien croit reconnaître sa mère, la suit jusqu'en banlieue, perd sa trace, la recherche, trouve d'autres gens et nous revoilà en plein cœur du Modianoland : brume des souvenirs, personnages flous, fuyants, parents absents, va-et-vient présent-passé, remontée des fantômes, retour obsessionnel de l'auteur aux souffrances de l'enfance, et toujours «cette sensation désagréable de flotter, comme si un courant vous emportait et que vous ne pouviez vous raccrocher à rien».

On arrive parfois, tout de même, à se raccrocher aux petits bonheurs de la vie :

«Je savais bien que, dès que j'aurais mis le pied dehors, ces souvenirs fondraient comme des lambeaux de mauvais rêves. Et cela, en n'importe quelle saison. Les matins d'hiver où il fait encore nuit, l'air vif, les lumières qui brillent et les premiers clients réunis devant le zinc comme des conspirateurs vous donnent l'illusion que la journée qui vient sera une nouvelle aventure.»

Pendant toute l'histoire l'héroïne flotte ainsi entre la détresse de la solitude et la douceur de beaux moments, de belles rencontres, l'auteur s'ingéniant à lier ensemble malaise et réconfort, jusqu'à la toute fin : elle se suicide, en réchappe et «à partir de ce jour-là, c'était le début de la vie».

Les premières pages, qui nous tiennent en haleine avec presque rien, sont dignes du sublime Dora Bruder, possible sommet de l'œuvre, mais la suite n'est pas en reste, offrant d'autres scènes extraordinaires, dont une de lit où rien ne se passe comme prévu.

Ce Modiano modianissime est un bijou de plus.

Vacances rimant avec jouissance et loisir avec plaisir, les lectures érotiques sont elles aussi de saison.

Six érotiques plus un, nous annonce Le Promeneur sur une couverture d'un rose prometteur.

L'auteur, Jacques Drillon, ne manque ni de talent, ni d'audace. Pervers polymorphe de l'écriture, il trousse avec un même appétit la musique, la poésie, la grammaire et la stylistique française, la langue anglaise qu'il traduit, etc. Je recommande chaudement son Traité de la ponctuation française (Tel Gallimard), ouvrage de référence, qui mériterait un titre moins guindé : ce pavé fort savant est écrit avec une passion fougueuse et goûteuse.

S'attaquant à l'écriture érotique, genre ardu entre tous, Drillon s'en tire avec brio. On sent qu'il a beaucoup parlé avec les femmes, et plus que parlé sûrement ; sa connaissance de la libido féminine suscite l'admiration. Il réussit même à surprendre ! Sachant que le désir a partie liée avec les paroles et les pensées autant qu'avec les gestes, il multiplie les dialogues, les récits, les récits dans le récit, et son écriture soutenue, un rien surannée, rend hommage aux libertins d'autrefois, avec vouvoiement obligé et une certaine licence quant à l'usage des temps verbaux, dans une efficace alternance de corsetage et de dévergondage linguistique.

Qu'entends-je ? On réclame un extrait ? Allons-y !

Les amants sont donc «pantelants, inondés de sueur», il s'écrie : «Dio mio, quel déduit !», puis ils remettent ça sur le grand canapé, «sous la garde du clavecin noir», il bouge à peine mais lui parle à l'oreille : «Tout le travail du désir se fait dans l'intimité du murmure. C'est une opération assez délicate, qui exige beaucoup de doigté. Un mot de travers, une image mal venue, une phrase qui dérape, la voix qui bute, une faute de grammaire, un mot amusant ou un terme cru prononcé trop tôt, et patatras, tout est à refaire. Il est comme un acteur : la magie se construit pierre à pierre...»

On peut être agacé par le côté beau parleur, snob et content de lui de l'auteur-narrateur ; mais depuis quand les écrivains sont-ils tenus d'être simples et sympathiques ? On peut aussi trouver atrocement ratés les intermèdes culinaires entre les six nouvelles ; pourquoi ne pas les sauter ?

Énée et Didon, d'après Augustin Carrache. |

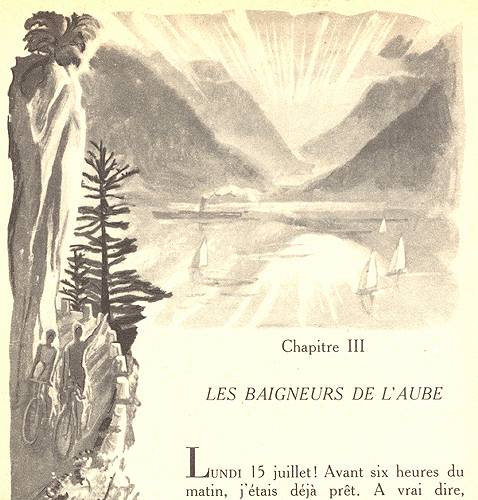

Vacances toujours avec Inoubliables vacances, roman pour ados de la défunte collection Rouge-et-Or, paru en 1955 et que j'ai dû lire plusieurs fois vers 1960. De quoi ça parlait déjà ? Je ne revois qu'une scène : un garçon et une fille en balade à vélo, une longue descente ensoleillée, l'image même de la jeunesse et du bonheur. Pourtant ils seront bientôt menacés de mort par un méchant dont le nom, c'est très bizarre, m'est resté : Semzö. Nom parfait, sifflant, inquiétant avec son z et son tréma venus d'ailleurs.

Incroyable : tant d'ouvrages sérieux et substantiels m'attendent, que je n'aurai jamais le temps de lire, et voilà que je me replonge cinquante ans après dans Inoubliables vacances, au titre un peu benêt, aux péripéties sûrement banales.

Eh bien non, même pas honte. Après tout, certains autres titres de la collection Rouge-et-Or, Le piano à bretelle ou Le carrefour de la pie par exemple, tous deux du grand Paul Berna, relus à l'âge d'homme, ont grandi avec moi et me nourrissent encore. Quant à Inoubliables vacances, je remarque aujourd'hui en le relisant certaines ficelles usées, certaines incohérences, mais l'incohérence n'est-elle pas l'un des noms du merveilleux ? L'île au milieu du lac abrite le repaire souterrain de Semzö où les deux jeunes gens se retrouvent enfermés, ils s'échappent, l'île explose peu après, Semzö qui pensait conquérir le monde (rire sardonique) est arrêté à cause d'eux, vingt ans après il se venge en kidnappant leur fils car ils se sont mariés entretemps, ils retrouvent l'enfant et Semzö se suicide sous leurs yeux en portant à sa bouche sa chevalière empoisonnée, tout cela empreint d'une naïveté qui aujourd'hui m'attendrit. Je ne regrette pas le pèlerinage. Mon seul regret : tout ignorer de l'auteur, dont Google se borne à dire que son bouquin, apparemment unique, est encore disponible d'occase.

Qui me renseignera sur ce mystérieux Jean-Marc Sévil ?

«Jusqu'ici, on nous avait interdit cette promenade...» |

Assez vacancé. Retour aux lectures dites sérieuses.

Parmi mes devoirs de vacances, le bouquin mensuellement tiré au sort. Celui d'août — L'enfant aux semelles de sang, de Dieter Forte, publié en 1995 dans son pays et chez nous deux ans plus tard par Albin Michel — n'est pas franchement gai et léger. Entre 1943 et 45, une famille allemande de Düsseldorf subit les bombardements de la Ruhr, puis est évacuée dans le sud où la guerre et la débâcle bientôt la rattrapent. On est là dans un double enfer : d'un côté les bombes, de l'autre les nazis qui font régner un autre genre de terreur. Heureusement la solidarité entre petites gens fait merveille — on se demande comment l'Allemagne a pu élire Hitler avec tant de braves gens partout. Enfin... Cela n'ôte rien à la grandeur du livre, à la richesse humaine de ses portraits, à la force terrible de ses descriptions, portées par des phrases longues, lourdes, patientes, embrouillées juste ce qu'il faut pour nous emporter dans leur déferlement, épiques, lyriques, apocalyptiques, mariant de façon étonnante réalisme minutieux et poésie :

«Et il arriva, à cette date que l'on appelait Noël, alors que le ciel s'assombrissait et que du feu tombait sur les villes, détruisait les maisons et brûlait ses habitants, que le garçon se joignit à un groupe d'autres garçons qui ce soir-là étaient de garde d'incendie dans l'église Saint-Joseph. Il y avait des arbres de Noël dans le ciel, des guirlandes argentées descendaient en un ruissellement silencieux, rideau d'argent dans la lumière scintillante des projecteurs qui illuminaient le ciel, fixaient un point clair, convergeaient en un céleste dôme de lumière, la lourde DCA du jardin public envoyait au ciel une tonitruante salve d'honneur, loué soit Dieu en haut des cieux, les balles traçantes tiraient leurs feux d'artifice, gloria in excelsis Deo, et tandis que le point dans le ciel s'embrasait d'une lueur vive et tombait sur terre comme un signe divin, le bourdonnement et grondement lointain grandit, l'air trembla, les détonations se rapprochèrent, le mur de feu des incendies, les vitraux de l'église cliquetèrent comme des clochettes d'argent, la voûte de l'église bougea, les maisons tout autour s'élevèrent dans les airs...»

Un grand livre, puissamment servi par la traduction de Nicole Casanova.

Cologne, 1945. |

Et Nathalie Sarraute ? Non, je ne l'oublie pas. Notre parcours dans son œuvre ne pouvant s'achever sur une déception, voici pour conclure un échantillon de son théâtre : quatre pièces, sur les six qu'elle écrivit.

Ses lecteurs ont dû tomber des nues, dans les années 60, en apprenant qu'elle abordait le théâtre, alors que toute son œuvre explorait le domaine des mouvements intérieurs qui précèdent la parole, et qu'elle appelle la sous-conversation. En fait, ce théâtre est le prolongement de l'expérience : les dialogues y sont la traduction en mots des mêmes mouvements intérieurs, la différence étant que les mots s'adressent à quelqu'un.

Ce théâtre-là passe mal à la lecture sans doute ; j'ai peiné en retrouvant Isma, Le silence et Le mensonge, qui sur le papier semblent fabriquées, cérébrales, et si j'ai marché à Pour un oui ou pour un non, c'est sans doute pour avoir vu d'abord en DVD cette pièce courte mais immense, sortie tout entière d'un minuscule bout de phrase, jouée de façon inoubliable par Jean-Louis Trintignant et André Dussollier.

J'avais laissé en plan Ma sœur, mon épouse, de H.F. Peters (Tel Gallimard). Après avoir repoussé Nietzsche, Lou Andreas-Salomé vampe un autre génie : Rilke, aussi fragile et malade (corps et tête) que Nietzsche, Rilke avec qui elle vit plusieurs années avant de le plaquer comme les autres et de tourner autour de Freud, en tout bien tout honneur dit-on. On lirait une vie pareille dans un roman, on trouverait l'histoire lourdement invraisemblable. La collectionneuse de grands hommes ne s'est pas contentée de les côtoyer : elle les a souvent accouchés d'eux-mêmes, donneuse de vie, de mort aussi parfois, le désespoir d'être plaqués par elle ayant conduit quelques ex au suicide. On regrette de n'avoir pas connu cette femme extraordinaire, on se félicite de n'avoir pas connu cette femme redoutable et de pouvoir en lisant l'accompagner sans danger, d'autant que les divers portraits qui ponctuent le livre (Rilke, Tolstoï, Freud...) sont des morceaux d'anthologie.

«Je passe à travers moi nulle ombre ne s'éveille...»

«D'un trou de taupe il sort une comète / Je me souviens du vieux pays la chambre de novembre / Cambrure d'adolescence et spasme d'acajou...»

Encore une lecture à épisodes : l'intégrale des poèmes de Christian Bachelin, Neige exterminatrice, au Temps qu'il fait.

À l'intérieur d'une forme maîtrisée, le plus souvent régulière, où se succèdent les alexandrins, quel tohu-bohu d'images ! Entre pénombre et ténèbres, quelques éclairs de sens, pépites scintillantes. Je m'accroche.

«Se perdre au crépuscule des contrées informes / Où penche un pont de fer ou du lilas déferle ...»

«Narcose des navires glissant vers le pôle / Tous feux éteints dans l'infini désir de mort...»

Parfois je saisis mieux. Sentiment d'évidence alors, de splendeur, même quand on ne voit pas tout à fait ce que cela veut dire. La poésie, n'est-ce pas quand on est au bord de comprendre ?

«À la table du soir boivent les revenants / Dans la terre s'enfonce un bonhomme de neige / Le cheval dans la brume broute un cimetière / La lune basse égare le sommeil des pierres...»

À la fin du volume, des Élégies en gris mineur, plus descriptives, non moins belles, que je me réserve pour le mois prochain.

Lecteur de poésie cherchant son chemin. |

Toute l'œuvre de ce poète en un volume, soit plus de 200 pages, belle consécration, commodité pour le lecteur, mais doit-on tout lire d'un coup ? Comment soutenir l'attention, la tension, sur une telle distance ?

Voilà pourquoi j'accueille avec sympathie — après un peu d'étonnement d'abord — l'initiative de Laurent Albarracin, l'un de nos meilleurs poètes, éditeur à l'enseigne du Cadran ligné. Chaque titre, imprimé sur une feuille pliée en quatre, propose un seul poème, de douze lignes au plus. Le poème acquiert ainsi une présence, une densité extrême, on est incité à le traiter comme il le mérite, à le contempler longuement, à le ruminer — à quitter l'avion ou le TGV pour la marche.

Je me suis offert, entre autres, Salah Stétié, Roger Munier, Antonio Porchia, Pierre Peuchmaurd, Jean-Yves Bériou, Benoît Chaput... Mais c'est Albarracin lui-même que je m'en vais citer :

Chaque horizon découpe

la silhouette entière de la terre

Nous sommes à chaque ligne

des bâtisseurs d'aqueduc

dont les bonds de l'esprit

sont les arches folles

Je rêve : les cinéastes ne seraient plus contraints de pondre des films qui durent 1h30 au moins, ils seraient libres de faire court, trente minutes, dix minutes, une minute... Nous aurions des sonnets, des distiques, des haï-ku cinématographiques...

Duvivier aurait sans doute apprécié, lui qui pratiqua en virtuose, à l'occasion, le film à sketches.

Comment faire pour voir La fête à Henriette, dont l'ami Lucien me dit le plus grand bien ? La filmographie du maître en DVD n'est pas bien riche... On se console avec L'affaire Maurizius de 1953. Une vieille erreur judiciaire, un jeune homme idéaliste qui veut la réparer, s'opposant du même coup à son juge de père : on n'est pas loin de Simenon, de sa noirceur, de son aversion pour les notables égoïstes. Ce film que certains dédaignent comporte quelques scènes un peu lourdes, d'autres nettement moins convenues (Anton Walbrook en pédophile-pédéraste), la mise en scène est à la fois solide et fine et l'on savoure avec beaucoup de plaisir, voire d'émotion, une fois de plus, le travail de cet artisan inspiré.

L'affiche vend la mèche |

Tiens, revoilà Terence Davies ! Dans The deep blue sea, son nouvel opus, il délaisse l'autobiographie pour adapter une pièce de Terence Rattigan. Tout ici, cadrages, image, montage, direction d'acteurs, est pensé, maîtrisé, tout est empreint d'une sobre splendeur, Davies tire le maximum de cette pièce un peu désuète, et si l'on est vaguement déçu sans trop oser se l'avouer, c'est qu'on reste sous le choc des premiers films de Davies, Distant voices et Still lives, plus neufs, plus audacieux — mais encore inédits chez nous, on se demande pourquoi.

La belle Rachel Weisz |

Adieu Berthe, salut Denis, salut Bruno !

Les frères Podalydès, de film en film, sont devenus des amis, des cousins déconneurs et surdoués, fidèles à eux-mêmes, sans cesse plus drôles, plus profonds. Leur nouvelle comédie parcourt avec le charme et la grâce qu'on leur connaît toute la gamme de l'humour, du burlesque poilant à l'ironie fine et la douce émotion. Grand-maman est morte, mais longue vie à vous deux, les mecs, on a plus que jamais besoin de vous.

Valérie (Lemercier), Denis, Bruno. |

Mais le choc du mois, c'est Holy motors de Leos Carax, espèce de déflagrant délire. Nous suivons un homme qui sillonne Paris en limousine de l'aube à la nuit pour exercer son métier : jouer des rôles, si possible déjantés et violents. Les scènes défilent, sans queue ni tête apparentes, et plutôt que de chercher un sens mieux vaut se laisser mener en bateau, ou plutôt en voiture. Voilà le film le plus fou qui soit, feu d'artifice de l'imaginaire et en même temps documentaire précis sur un acteur (Denis Lavant, prodigieux), où un metteur en scène halluciné marie la passion, la ferveur, le sérieux infini à l'humour et la dérision, une douleur lancinante à une exubérance légère, la violence débridée à la plus fine délicatesse.

Denis Lavant dans le rôle de M. Merde |

Curieux paradoxe : ce Holy motors aux allures de gigantesque rêve, où tout semble tourner le dos à l'actualité immédiate, est l'un des rares films à évoquer l'une des questions les plus brûlantes ces temps-ci : faut-il tuer les banquiers ?

Les banquiers... Jamais entendu de réquisitoire plus féroce contre eux que celui d'un ami haut placé dans une banque, l'an dernier. Terrifiant. Mais il suffit d'ouvrir les journaux : ces types qui désormais dirigent le monde et le saccagent, qui s'appliquent à ruiner 99% de l'humanité au profit du 1% restant dont ils font partie, sont les grands criminels de notre temps. Je suis résolument contre la peine de mort, même en ce qui les concerne, mais le jour où je verrai l'un d'eux lynché par la foule, je me dirai : Tu l'as bien cherché, salopard.

Sans doute suis-je trop sévère avec ces irresponsables. Ne sont-ils pas des autistes coupés du réel ? Des inconscients qui font joujou ? Nous sommes gouvernés par des enfants.

Quant à ceux qui depuis peu détiennent le pouvoir officiel dans ce pays, ce sont plutôt des vieillards qu'ils m'évoquent. Certes moins brutaux que ceux d'avant, ils nous baisent avec un peu de vaseline, mais sous les apparences on retrouve chez eux la même idéologie poussiéreuse, la même adoration de divinités usées : le nucléaire, le pétrole, la bagnole. L'attachement sénile au dogme de la Croissance, comme papa et grand-papa. Le monde a changé ; eux, rien compris. Le gouffre est béant devant eux et ils contemplent le bout de leurs belles chaussures.

Le bon peuple, lui, éternel cocu, les suit en maugréant à peine, tandis que quelques rares voix tout juste audibles, à défaut de pouvoir sauver l'humanité, sauvent du moins son honneur. Nous ne sommes pas tous aveugles et sourds.

Gardons le moral ! Avant que ça se gâte pour de bon, il devrait nous rester quelques belles années, riches en livres, en films, en musiques.

Sur volkovitch.com, programme de septembre : James, Maeterlinck, Dhôtel, Khazanov, Lamarche, Nicholson Baker, Ducos, et le début d'une balade à travers l'œuvre de Giono.

Quant à la petite famille des amateurs de poésie grecque, elle a du pain sur la planche. Viennent de paraître : Vagabondages du sang, de Yànnis Stìggas, aux éditions des Vanneaux, et Dans le ciel du néant, de Katerìna Anghelàki-Rooke, chez Al Manar. Fin août, publication de Métamorphoses des villes, du chypriote Mihàlis Pieris, aux éditions Circé. En septembre, sur publie.net, L'aveugle à la lanterne de Tàssos Livadìtis et le début de l'anthologie permanente Poètes du 21e siècle, avec dix poètes. En octobre, Monsieur T de Katerìna Iliopoùlou, à l'enseigne de L'oie de Cravan. Tout cela traduit par le même forcené.

Mario Mariotti, Humains (Dessain et Tolra) |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Le poème vient de la bouche qui le formule ; il vient aussi de l'espace où une bouche l'a formulé.

Parmi les prérogatives du génie il y a le droit d'ennuyer, droit exercé à l'occasion souverainement, et en toute sérénité. J'en trouve des exemples convaincants chez Goethe comme chez Wagner. Une des faiblesses très apparentes d'un écrivain comme Cocteau est sa peur panique d'ennuyer, son vertige devant la perspective d'un passage à vide : on sent que chaque phrase est agencée de façon à partir et à faire partir la suivante comme s'entr'allument sans rémission les pièces d'un feu d'artifice.

Cette invention fabuleuse : la phrase sortie de son contexte. C'est-à-dire la citation. Grâce à quoi vous faites passer une culture pleine de trous pour une fine dentelle de Calais.