Alexandre Sergueïevitch Pouchkine (1799-1837)

BRÈVES

N°104 Mai 2012

Bravo à Carole, dont la main tire au sort tous les mois un livre oublié qui se morfondait dans ma bibliothèque. Encore une bonne pioche ! Pouchkine, La fille du capitaine !

Je nous revois au lycée, Pierre Strobel, Jean Sotiriadis, Olivier Moch, Didier Chartier, Sviatoslav Yagouline et quelques autres, déchiffrant laborieusement Kapitanskaïa dotchka en russe au cours de M. Roguet. Pouchkine, c'est toujours pareil : d'abord ça paraît tout simple, et peu à peu on se rend compte que c'est génial — sans jamais comprendre tout à fait pourquoi. Le début de la Fille du capitaine décrit agréablement les frasques d'un jeune noble tête-en-l'air, puis on l'envoie dans une garnison lointaine où il doit affronter une sanglante révolte au péril de sa vie, et là, mine de rien, tout devient poignant et profond. Je me souvenais de la fameuse tempête de neige, mais j'avais oublié l'essentiel : le vagabond qui sauve le jeune homme, lequel lui donne son manteau, c'est le terrible brigand Pougatchov incognito, qui bientôt mettra la province à feu et à sang. Les deux hommes se retrouveront plus tard dans des scènes tendues et truculentes, admirables — mais c'est tout le récit qui nous emporte, à la fois dramatique et léger, limpide et mystérieux.

Dommage que dans l'édition Garnier-Flammarion la traduction du professeur Labry, déjà ancienne, certainement minutieuse, sente un peu la naphtaline, surtout dans les dialogues : «La contrée m'est connue, répondit le chemineau» ; «tu enfiles le même chemin ?» ; «je vais aller fureter, et je te préparerai quelque chose»... Décidément, Alexandre Sergueïevitch, les Français ne cessent de te faire du mal.

Alexandre Sergueïevitch Pouchkine (1799-1837) |

La simplicité, je viens de la trouver à son meilleur dans Les mêmes étoiles (Gallimard, 1998), premier roman d'un auteur que je découvre, Bernard Pignero.

La narratrice aurait pu faire des études, avoir une bonne situation, devenir écrivaine peut-être ; elle a préféré reprendre l'auberge de ses parents dans un coin perdu sur le causse. Elle raconte dans un cahier, à ses moments perdus, les gens autour d'elle, son mari gendarme, l'enfant qu'elle va bientôt mettre au monde, quelques figures familières, des silhouettes de paysans qu'on croit sortis d'un film de Depardon. «La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles», disait le poète. Lucide et modeste (pardon du pléonasme), cette femme doute constamment d'elle-même et des autres, mais sa voix dépouillée cache une grande richesse humaine ; ses proches, rudes et taiseux, se révèlent complexes et pleins de mystères ; elle-même ne comprend pas comment elle peut aimer si fort deux hommes à la fois — de façon différente il est vrai ; et tout compte fait elle est heureuse. Les petits bonheurs ne sont pas les moins forts :

Et les carreaux de la salle à manger, un à un, brillaient sous nos chiffons comme du cristal. Ce n'était peut-être pas l'harmonie universelle mais ça y ressemblait l'espace d'une matinée.

Les amateurs de grand spectacle et d'affrontements méchants feront bien d'aller lire ailleurs. Ils s'ennuieraient sur ces hautes terres. Tant de bons sentiments éveilleraient leur dédain. On pourrait faire à ce roman le même reproche qu'à ceux de Dhôtel : le mal en est absent. Défaut ou qualité, je l'ignore. Cette lacune fait qu'il leur manque un certain poids, mais cette légèreté leur permet de voler plus haut peut-être. L'absence des couleurs noires permet d'apercevoir une certaine lumière, une certaine face cachée des choses, une secrète beauté du monde. De tels romans sont pour moi une oasis.

En même temps qu'une leçon. Les mêmes étoiles est un roman d'apprentissage : pour l'héroïne, qu'on voit réfléchir et mûrir en écrivant, mais aussi pour le lecteur qui se voit offrir une précieuse leçon de regard :

Qui comprendra qu'il y a un lien entre tout ça ? Entre la profusion infinie des livres, le travail dans une auberge, l'austérité d'un paysage presque désertique et l'avenir de l'humanité ? Il faut bien qu'il y ait un rapport entre toutes ces choses. Il faut bien justifier des vies comme els nôtres. (...) Il faut donc que mes carreaux et mes cuivres, mes serviettes et mes lavabos ne soient pas un plus sot métier que celui de professeur de faculté ou de violoniste virtuose. Il faut que mon causse battu par les vents soit aussi beau que le parc de Versailles ou le rocher de Monte-Carlo, et pas plus que les terrains vagues au pied des tours des banlieues. Combien de gens le croient vraiment ? Combien de gens le vivent ? Moi, je n'en suis persuadée qu'à des moments très brefs. Mais j'en suis vraiment sûre à ces moments-là.

Je connais peu de pages qui aillent aussi haut. À mesure qu'on avance en âge, les livres qui rendent notre vision plus fine se font plus rares. Les mêmes étoiles est de ceux-là ; on a l'impression d'en sortir meilleur.

Quelque chose comme ça ? |

Tant pis pour les transitions douces : de Pignero à Duvert, grand écart absolu. Tony Duvert, star sulfureuse des années 60, je ne l'ai jamais lu du temps de sa gloire, effarouché par sa thématique homo-pédophilique et sa violence, mais quand il a sombré dans le silence et l'oubli, au début des années 80, j'ai souvent pensé à lui. Que devenait-il ?

Rien. Il est mort en 2008, après vingt-cinq ans d'impuissance créatrice et de misère.

Sa bio (Tony Duvert, l'enfant silencieux, de Gilles Sebhan, chez Denoël) est parue deux ans plus tard. On y découvre un jeune homme surdoué, écorché vif, révolté intégral, fouteur de merde compulsif, qu'une inaptitude incurable à la paix et au bonheur pousse à écrire non moins compulsivement. S'ensuivent plusieurs livres remarqués pour la qualité de l'écriture et le goût du scandale, puis la panne, la dèche, la solitude et la mort. En refermant le livre de Sebhan, dont les meilleures pages ne manquent pas d'allure, on est pris d'une fort vilaine pensée : et si le chef-d'œuvre de Duvert, ou du moins son histoire la plus forte, c'était cette vie si parfaitement ratée ?

T.D. a dû fréquenter la collection Signe de Piste... |

Tout de même, il faut aller voir. La dernière ouvre publiée de Duvert, Un anneau d'argent à l'oreille (Minuit, 1982) est un roman bizarroïde, avec son intrigue policière à la mords-moi le nœud traitée par dessus la jambe, son côté guignol et jeu de massacre (grands bourgeois ridicules, archevêque libidineux), ses scènes burlesques pachydermiques. Ça grince de partout. On devine l'auteur écartelé entre la fidélité aux obsessions intimes et le besoin de gagner du fric pour manger. Suis-je le seul à trouver ça raté ?

Bon, essayons L'île Atlantique (Minuit toujours), l'un des grands succès de l'auteur. Une petite ville sur une île, une bande de très jeunes garçons (les filles, ça n'existe pas), les adultes presque tous odieux et minables, les gamins essayant toutes les conneries possibles, de la fugue au meurtre. L'enfance est l'obsession de Duvert, son paradis perdu et son enfer. Il n'a jamais pu s'en détacher. Ce gros livre, écrit dans une prose élégante à l'ancienne, tourne en rond avec frénésie dans la haine, le dégoût de soi et des autres, avec plusieurs scènes fortes assurément, hantées par un désespoir sans fond :

Oui, le corps pourrit, se décompose, dès qu'on cesse de le récurer, de le forcer, il pourrit, il pourrit, on devient une charogne vivante, on pourrit même plus vite qu'un cadavre. Récurer, brosser, discipliner, dresser, couper, gifler la machine à pourrir, la dégueulasserie : soi. Dominique écrivait des poèmes sans rimes, qu'il cachait de crainte qu'on les lise : il n'avait confiance en personne, et il était dépourvu d'amis. Il se relisait presque avec dégoût : il y a toujours des fautes, c'est sale, sale, ça pourrit. Dresser, contrôler, rectifier, sanctionner, punir. Sales, sales les textes. Décomposés tout vifs. Surveiller, gifler, déchirer, gifler, s'interdire de faire ça. Sale, sale, sale. Pire qu'un corps.

Mais par moments, hélas, la caricature frise le grotesque :

Elle lisait flasquement, comme les vieux somnolent sur une chaise, et elle peignait ses cheveux avec les cinq doigts, en tirant et repassant jusqu'à les dépermanenter, et en raclant de tous ses ongles son cuir chevelu gras. Elle recueillait une boue de sébum et de pellicules qui formait, sous chaque ongle, un croissant de lune en saindoux grisâtre, collant, qu'elle reniflait puis extrayait avec l'ongle du pouce, doigt après doigt.

Pauvre garçon, qui a sué des heures sur ce vilain ragoût.

Tony Duvert avant la chute. |

Vite, un contrepoison.

Jacques Réda, voix familière et amicale, qui loin de s'user en invectives, cultive la patience et la paix. Dans un recueil tout récent, Battues (Fata Morgana, 2009), il s'adonne une fois de plus à l'art de la promenade, qui est pour lui méditation, moyen de connaissance, dans les rues de Paris surtout comme de coutume à pas lents, tantôt poésie, tantôt prose, tantôt entre les deux, délaissant l'alexandrin et les quatorze syllabes pour une marche incertaine en longs versets, cherchant un nord qui ne se donne jamais tout entier mais ne se dérobe pas entièrement non plus.

On retrouve dans Battues le regard ample du poète, qui se plaît à embrasser passé, présent et avenir. Il lui suffit de marcher dans une rue banale :

Sans doute peut-on croiser une vieille dame qui tâtonne au bord de la préhistoire, une jeune femme dont le bébé, au fond de sa poussette, repose comme une boule de pâte rose sur sa levure d'avenir ; puis le présent pur surgit et passe un peu hagard au volant d'une camionnette...

Ou bien — car le calme n'exclut pas l'inquiétude, l'idée de la mort n'est pas loin, une journée caniculaire suffit pour évoquer la fin du monde :

...cette phase qui tôt ou tard,

comme le moustique préhistorique fossilisé dans l'ambre,

nous fondra — nous, l'espace et la matière — en un seul bloc.

Tel est bien le but de ce chalumeau dont l'été vérifie

le bon fonctionnement sous le charme de ses aubes, de ses soirs,

de son azur étourdiment chanté par les poètes.

J'avoue que je me sens plus chez moi dans les recueils anciens du vieux maître ; qu'ici, parfois, j'ai un peu de mal à le suivre dans certaines explorations nouvelles ; mais c'est sûrement moins la faute du géant que celle du petit bonhomme qui le suit en clopinant.

Et J.B. Pontalis, que devient-il ? J'ai lu une dizaine de ses livres, avec le même plaisir et le même enrichissement. Voici le dernier, Avant, toujours chez Gallimard. On retrouve la même formule : sur un thème (ici, la mémoire, la relation d'un homme avec son passé), une suite de textes divers alimentés par l'expérience d'un homme qui a beaucoup vécu, beaucoup lu et beaucoup entendu, étant psychanalyste.

Il cite généreusement ses auteurs préférés, ce qui nous vaut la découverte d'une page du Gulliver de Swift, d'un érotisme piquant, on nous avait caché ça !

Quant à Pontalis lui-même, le meilleur du livre, selon moi, est un chapitre assez provocateur, venant d'un homme dont tout le travail est fondé sur la parole, où il présente le langage comme une sorte de malédiction et son absence comme un paradis. Pour le reste, comment cacher une légère déception ? J'ai passé un bon moment comme toujours, mais il me semble tout de même qu'avant Avant, c'était mieux. Que l'auteur se complaît un peu trop dans des généralités pas très neuves, qu'il a tendance à tirer sur la ficelle, la matière s'épuisant. Est-ce l'effet du grand âge ? Mieux vaut, je crois, lire ou relire L'amour des commencements, L'enfant des limbes ou Elles...

Nathalie Sarraute avait bientôt quatre-vingts-ans quand elle a publié L'usage de la parole (1980), son expérience la plus originale sans doute. Chacun des dix textes brefs qui composent le livre a pour personnage principal un groupe de mots : «À très bientôt», «Et pourquoi pas ?», «Ne me parlez pas de ça»... Un narrateur s'adresse au lecteur, ce qui rapproche l'œuvre du théâtre. Plus que jamais le texte sarrautien apparaît comme une expérimentation, une recherche qui s'effectue sous nos yeux, avec, plus encore qu'avant, des phrases inachevées, des impasses, des replis...

Voyez comme il s'agite, se lève, court, se courbe, se met à quatre pattes pour mieux voir, se redresse, repart, revient, ramenant du secours pour réparer, colmater, boucher, recouvrir, repeindre, lisser, effacer... est-ce certain qu'aucune trace ?... que plus rien... il s'écarte pour mieux observer, bien s'assurer, se rassurer, il frotte et lisse encore et ne se sent enfin apaisé...

Les lèvres de celui qui écoutait s'étirent pour sourire, elles s'ouvrent pour laisser tomber, se traînant lentement s'étalant pesamment... «Eh bien quoi, c'est-un-dingue...»

«Eh bien quoi, c'est-un-dingue...»

Ce que ces paroles produisent en celui qui les reçoit ressemble à ce qu'éprouverait un cambrioleur occupé à inspecter, à fouiller une maison inconnue, tâtonnant dans l'obscurité, chuchotant... je crois que c'est là, par ici, fais attention, suis-moi... quand tout à coup une lumière brutale l'aveugle et que son compagnon, son complice, braquant sur lui un revolver, lui crie : Haut les mains !

L'usage de la parole pourrait bien être son livre le plus vivant. Même si l'un des plus beaux chapitres, le premier, raconte la mort de Tchekhov, sous le titre «Ich sterbe» — les derniers mots du mourant, en allemand.

Nathalie, ces années-là. |

Jean-Philippe Toussaint, dans L'urgence et la patience publié cette année chez Minuit, nous introduit dans son labo de façon plus explicite encore. La visite de l'atelier tient en onze textes et cent pages. Tout y passe, de la façon la plus concrète : les lieux, les habitudes, le travail d'écriture, les lectures essentielles. Le titre énonce et le livre expose les deux mouvements contradictoires et pourtant liés qui sous-tendent l'acte d'écrire : l'élan et la réflexion, la passion et le calcul, l'exaltation et le recueillement, ou pour mieux dire :

J'aime l'idée qu'on puisse définir un livre comme un rêve de pierre (l'expression est de Baudelaire) : «rêve» par la liberté qu'il exige, l'inconnu, l'audace, le risque, le fantasme, «de pierre», par sa consistance, ferme, solide, minérale, qui s'obtient à force de travail, le travail inlassable sur la langue, les mots, la grammaire.

Toussaint salue au passage ses grands maîtres, Proust et surtout Beckett. Le récit de sa découverte de Malone meurt, dans un bus, prend des accents carrément mystiques :

C'est un éblouissement, c'est une révélation, c'est un appel, une conversion, on songe à saint Paul tombant de cheval sur la route de Damas.

La passion de l'auteur est contagieuse. Difficile de refermer ce petit livre si urgemment et patiemment rédigé sans une voluptueuse envie de lire et d'écrire.

Jean-Philippe Toussaint, écrivain heureux ? |

Toussaint sera dans quelques jours à Paris. Il parlera aux participants de l'ETL (École de traduction littéraire) et je ne veux pas manquer ça.

L'ETL, contrairement aux formations existantes, s'adresse aux traducteurs déjà en exercice. C'est le CNL (Centre national du livre), toujours aussi généreux, qui a eu l'idée, puis financé le projet, dont la direction est confiée à Olivier Mannoni. Nous en sommes au stade expérimental, avec quinze participants sélectionnés que divers intervenants feront travailler entre avril et juin. Étant l'un des premiers de ces derniers, je me suis régalé l'autre jour face à un groupe réceptif et réactif, talentueux et joyeux, que j'ai entraîné à la traduction en vers — l'un de mes dadas.

On a beaucoup parlé de musique ce jour-là : le traducteur est avant tout un musicien, qu'il s'agisse de poésie ou de prose. Et tout naturellement je transitionne vers la musique.

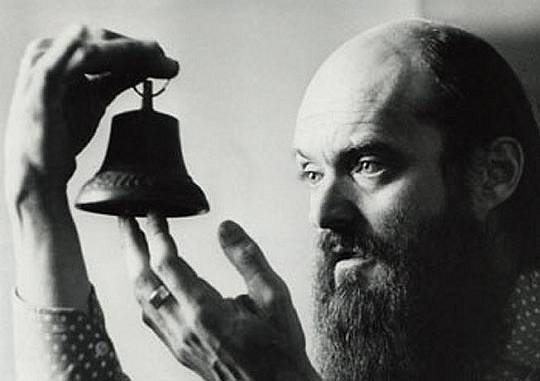

Je ne raffole pas d'Arvo Pärt, mais je m'astreins à le réécouter de temps à autre, on ne sait jamais — la foi est une grande farceuse qui peut frapper à tout moment. Cette fois j'emprunte à la médiathèque de Chèvres le Miserere, Festina lente et Sarah was ninety years old, trois pièces religieuses — comme toute la musique du maître. Fais-je des progrès ou me ramollis-je ? Cette fois je tiens plus d'une minute, j'apprécie même quelques trouvailles ponctuelles, malheureusement répétées ad nauseam aeternam, avant d'être vaincu par l'impression habituelle de naïveté insigne et de vide sidéral. Heureusement la pochette montre des photos du compositeur. Quelle jolie grande barbe ! C'est un bonheur de voir à quel point Pärt a la tête majestueuse de l'emploi.

Saint Arvo... |

Pour ne pas rester sur cette note globalement négative, malgré la barbe, quittons l'Estonie pour la Finlande.

Je réécoute Sibelius, souvent contesté, qualifié jadis de «plus mauvais compositeur du monde», et je comprends qu'on ne goûte pas un certain côté boum-boum par moments, certains gros traits, certains passages monodiques bien longs. On peut trouver sa musique pauvre à première vue, mais elle m'apparaît surtout ample, puissante et malgré tout subtile, avec ses surprises perpétuelles, ses virages, cette façon d'oublier ce qui précède ou ce qui se passe en même temps à côté, ce mélange de lourdeur et de finesse — comme certains gros hommes étonnamment agiles. J'aime ces passages où ça ne passe pas, où la musique piétine, tourne en rond, les moments de flottement, d'éparpillement, d'égarement. Le chaos initial dans le premier mouvement de la Quatrième symphonie, c'est géant.

La musique de l'américain Phil Glass, répétitive comme celle de Pärt, mais nettement plus riche à mon avis, se trouve utilisée de façon impressionnante dans un film russe : Elena, d'Andreï Zviaguintsev. Deux Russies affrontées : celle des riches (un vieux plein aux as, sa fille enfant gâtée puante), celle des pauvres (le fils, la bru et le petit-fils d'Elena), et faisant la navette entre les deux mondes, Elena, qui fut l'infirmière du vieux avant qu'il ne l'épouse. Comment peut-elle en venir à le tuer froidement ? Le film fait froid dans le dos, dans des ambiances diversement sinistres (le luxe froid chez le vieux, le HLM pourri du fils, à côté d'une centrale nucléaire), que la musique inhumaine de Glass rend plus sinistres encore. La mise en scène est dépouillée, d'une précision magistrale, et l'approche des personnages, pleine de nuances et d'ambiguïtés (même si rien ne rachète le fils et le petit-fils, abrutis intégraux), fait que ce film sec et froid à première vue s'enveloppe lentement d'émotion et de mystère.

Ils habitent la Cité irradieuse. |

La maison des bois, que Maurice Pialat tourna en 1973, passe pour le plus beau feuilleton de l'histoire de la télé française. Après s'être envoyé l'intégrale des sept épisodes sur DVD, six heures de bonheur, on n'a qu'une envie : approuver. Je suppose que cette Maison des bois de rêve attendra longtemps la concurrence.

Le miracle, c'est qu'un réalisateur connu pour son sale caractère, ses colères, ses vacheries, ait pu tourner ce film débordant de tendresse, toutes ces scènes où les acteurs sont parfaits, où ils respirent le naturel et le bonheur de jouer.

Suite de notre rétrospective Resnais avec Muriel ou le temps d'un retour, film de 1963. C'est ma quatrième vision de ce que je ne suis pas le seul à considérer comme l'un des plus grands films jamais tournés (cf. «Muriel mon amour», au chapitre CINOCHE). Il résulte, lui aussi, de la conjonction entre un scénario et une mise en scène également inspirés. Jean Cayrol a inventé une histoire d'une profondeur et d'une justesse exceptionnelles, qui résume à la fois une époque et l'âme humaine en général, une histoire où tout le monde fuit et se fuit soi-même, où seul le passé ne passe pas, où le souvenir de la guerre d'Algérie s'installe au cœur du film et pourrit tout. Quant à la mise en scène de Resnais, elle demeure, cinquante ans après, d'une nouveauté à couper le souffle, tout en restant lisible et sans esbroufe.

Delphine Seyrig, plus belle que jamais, parfaite bien qu'elle ait quinze ans de moins que son personnage.

La revue des plaisirs du mois s'achève comme elle a commencé, par un flash-back sur les années 60 et les défaillances de ma mémoire : toutes ces scènes de Muriel que j'avais oubliées ! ce film insaisissable, à chaque vision vertigineusement différent !

Claude Sainval, Alain Resnais, Delphine Seyrig. |

Retour au présent. On est donc en train de voter. Celui qui pendant cinq ans a tout fait pour casser le pays va se casser enfin. On éprouve un soulagement comme après avoir vomi — le pays n'est-il pas en train de dégueuler ce qui le rendait malade ?

On n'est pas guéri pour autant... Un quart de nos concitoyens a voté pour le petit guignol, ce qui à la réflexion est effarant. Et un Français sur cinq a voté pire encore. Marianne, ton slip est tout merdeux.

Un Français sur quarante a voté pour celle qui voyait le plus juste et parlait le plus vrai, et dont il fallait se douter que nous n'étions pas dignes. L'Europe est de plus en plus insultée, on la rend responsable de tous nos maux, alors que ces maux viennent de pas assez d'Europe.

L'Europe ? Trop grande pour nous, pauvres nains.

Qui j'accueille en juin ? Sarraute et Simenon. König et Korenbaum. Vincent Vivès. Padovani, Para et Peter Pan. Plus quelques invités de la dernière heure.

Mario Mariotti, Animains (Dessain et Tolra) |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les peuples sont là quelque temps devant que de s'apercevoir qu'ils le sont.

[La démocratie : être] obligés de faire la cour à la partie la plus déraisonnable de la population.

Les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires.