Moisson printanière.

BRÈVES

N°103 Avril 2012

Si l'on me demandait : Qu'as-tu fait ce mois-ci ? Je répondrais : J'ai lu Les hauts de Hurlevent.

Pourtant ce fut un mois aussi bien rempli que les précédents, c'est-à-dire presque trop, de lectures et d'activités diverses, jalonné de plus par trois publications qui me tiennent à cœur.

D'abord, le numéro 1 de la revue Première ligne, monté en un temps record par l'infatigable Cécile Odartchenko. Un riche sommaire (Albarracin, Blin, Ch'Vavar, Goldschmidt, Hölderlin, Odartchenko, Schlechter, Thibaux...) et une jolie maquette — important, la maquette, pour attirer le chaland. Je suis heureux de participer à l'aventure avec mes toutes premières traductions de Cavàfis : neuf poèmes parmi les plus connus.

Ensuite, aux éditions Quidam, Le vent d'Anatolie, la plus longue et la plus belle nouvelle du recueil de Zyrànna Zatèli, Gracieuse dans ce désert. Ceux qui aimeront ces quelques pages toutes pleines de magie pourront savourer la suite du recueil sur publie.net ; ceux qui n'aimeront pas n'ont qu'à se faire connaître, je leur rembourserai leurs 5 €.

Troisième publication, mon petit dernier, Eden et environs, aux éditions des Vanneaux. 350 pages d'autobiographie ! Qui va lire ça ? Est-ce intelligent de ruiner un éditeur, un de plus, avec mes proses, comme si mes traductions ne suffisaient pas ? Michel s'est bien fait plaisir, le petit salopard, mais ce vieux con de Volkovitch a tout de même raison de lui faire la morale.

Moisson printanière. |

Je n'ai pas passé tout le mois à lire Emily Brontë ou à faire guili-guili à mes nouveau-nés. La rétrospective Sarraute continue avec «disent les imbéciles», paru en 1976, quatre ans après Vous les entendez ?

Sarraute ici va plus loin encore : le précédent roman était porté par une intrigue et des personnages à peu près identifiables ; cette fois, on serait bien en peine de résumer. On se raccroche à quelques personnages intermittents, vagues figures, illustrant un grand thème éminemment sarrautien : soi et les autres, le livre étant fait d'ondulations perpétuelles entre moments de fusion où les identités s'estompent et ceux ou les petits moi se reforment, où les autres se figent sous le regard, pouvant ainsi devenir, par exemple, des imbéciles.

«Mais qui moi ? Il n'y a plus de moi, plus de lui, plus de séparations, plus de fusions, il n'y a que leur balancement, leur vibration, leur respiration, leur battement... qui font vibrer et respirer une même substance, battre au rythme d'un même pouls une même vie...

(un blanc)

«Que m'est-il arrivé ? Est-ce de nouveau une de mes crises ? Est-il possible que j'aie poussé ces gémissements, ces cris impudiques, indécents, ridicules... j'en rougis... Jusqu'où ne me tenant plus, franchissant toutes les bornes ai-je pu oser... moi qui ne suis rien... Attention là : danger... Je ne suis pas rien. Surtout pas ça.»

Livre plus que jamais heurté, brisé, tout en flux et reflux, en phrases inachevées, parcouru par une ironie féroce — puisque tout est sans cesse contredit, détruit, avant de se reconstruire en d'increvables clichés. On dirait que Sarraute arrive à un point extrême, et de fait, elle n'écrira plus de roman à proprement parler. «disent les imbéciles», livre étrange et sans aucun doute admirable, mais où le lecteur, il faut l'avouer, a un peu de mal à suivre...

Avec la poétesse Valérie Rouzeau, ce mois-ci, c'est un peu pareil. La lecture de Pas revoir (1999) et Và où (2002), il y a quelques années, fut pour moi un choc dont l'écho se prolonge. Je m'attendais à entrer avec la même aisance dans les autres recueils, et voilà que j'ai du mal. Poésie, tendre ennemie, rude amie, enjôleuse demi-vierge, quand te donneras-tu pleinement ?

Ce n'est pas rien, Valérie Rouzeau. Certains (dont je suis) voient en elle ce qui se fait de plus neuf et de plus excitant dans notre poésie hexagonale actuelle — même si j'ajouterais deux ou trois autres noms. Je viens de m'offrir Neige rien (2000), Récipients d'air (2005) et Quand je me deux (2009), et c'est drôlement bien. C'est fait pour me plaire. J'aime ce mélange de naïf et de savant, de rigolade et d'émotion, de sérieux et de dérision, ces rythmes subtils de boîte à musique par moments boiteuse, cette façon de caresser la langue à rebrousse-poil, de la tordre avec tendresse, ces jeux de mots perpétuels qui la déglinguent, la langue, et la requinquent. (Elle a même osé mettre un piano aqueux !)

J'adore, par exemple :

Des vieux Noëls des oies sauvages le vent la neige un limonaire

Des peines des joies un parapluie une machine à coudre un nuage

Quelques klaxons une libellule un potiron plusieurs triangles et quoi

Qu'ai-je bien pu mettre dans mon grand rire

Oui mais dans les poèmes plus récents, à d'autres moments (cela dépend aussi, je le crains, de mon humeur du jour), je perds un peu le nord. Je repère bien le dispositif, mais je ne vois plus toujours à quoi il sert. Elle a grandi la petite Valérie, elle avance, elle trace la route, et moi derrière je traîne parfois un peu la patte — faute de m'entraîner assez ? À moins que je n'aie plus le même souffle ?

Valérie Rouzeau, 2010. |

Petite pause dans un lieu suisse entre tous reposant : le pays de Vaud, sur la rive du Lac. Il y a bientôt un siècle, le jeune Stravinsky, fuyant la guerre, y passa cinq années marquées par l'écriture d'au moins trois chefs-d'œuvre : Renard, L'histoire du soldat et Noces. Il y rencontra l'écrivain vaudois Charles-Ferdinand Ramuz qui devint son ami et rédigea le texte français des trois œuvres susnommées, avant de raconter dix ans plus tard leur travail commun et leur amitié dans ses Souvenirs sur Igor Strawinsky.

J'en rêvais depuis longtemps, de ce livre, abondamment cité dans les ouvrages sur Stravinsky, mais depuis longtemps épuisé. La vision du merveilleux film de Philippe Béziat, Noces (cf. Brèves n°102 et CARNET DU TRADUCTEUR de ce mois-ci, «Traduire Stravinsky»), m'a enfin décidé, j'ai cherché, j'ai trouvé.

C'est court : septante pages, et les passages concernant la musique, la traduction ou l'homme Stravinsky sont largement reproduits ailleurs, mais ce qu'on découvre ici c'est l'alentour, l'atelier des deux artistes, leur paisible vie quotidienne, dans de grandes vieilles maisons campagnardes au milieu des vignes.

Stravinsky, devenu star internationale, a vite coupé les ponts, mais Ramuz n'a rien oublié ; il raconte cette amitié qui a tant compté pour lui avec sa ferveur et sa verdeur habituelles, et moi, dont le père était russe et la mère vaudoise, dont les ancêtres maternels vivaient alors à quelques lieues de là, du côté de Vevey, je remonte le temps, je me sens chez moi dans ce pays tranquille où naquit cette musique sauvage. Cette «musique à l'état naissant», aujourd'hui encore, comme la qualifiait Ramuz alors, sans savoir si bien dire — car ce texte tombé dans l'oubli regorge de notations bien senties sur la musique, les arts en général et d'autres sujets.

Exemple :

«Le rythme, le son, le timbre (...) sont au commencement de tous les arts.»

Ou cette belle définition de la musique de Stravinsky : «Le comble du désordre se trouvait toujours y coïncider exactement avec l'ordre le plus strict et une mathématique d'autant plus sévère que la matière sonore paraissait y échapper davantage».

Et la Russie telle qu'elle apparaît dans Noces, «qui pleure et rit tout à la fois, sans bien toujours savoir lequel des deux».

Noces de Stravinsky, l'une des plus fortes musiques jamais écrites. Mais qui écoute encore ça ?

Charles après le départ d'Igor. |

Il y a comme ça des lectures familiales. Ramuz est un arrière-grand oncle, et Christian Gailly un grand frère un peu sauvage qu'on admire, qu'on aimerait voir plus souvent, dont on prend régulièrement des nouvelles.

Eh bien les nouvelles sont bonnes ! Il y en a huit dans ce petit volume récemment paru, La roue, chez Minuit comme toujours. Courtes, mais goûteuses, nourrissantes. Un concentré de gaillitude, avec leurs personnages pas totalement posés dans le monde, vaguement égarés, et cet admirable don pour inventer des histoires originales, à la fois tordues et toutes simples, en même temps drôles et désolées. Certains de ses livres m'ont un peu moins touché peut-être, mais dans chacun d'eux j'admire qu'il soit si subtilement écrit, et en même temps si fortement oral.

Musicien jusqu'au bout des ongles, le bonhomme. Virtuose de l'écriture. Gibier de Verbier. Mais il réussit à faire oublier la technique aux plus obsédés des techniciens, tant il met de passion dans ses histoires d'amour :

«La radio était restée allumée. C'est à partir de là, de cette idée de radio allumée, que de nouveau j'ai eu envie d'écrire, d'imaginer que comme la lune elle venait pour me voir, disons pour m'éclairer.

Je dis imaginer mais je ne sais pas si je l'ai imaginé. Peut-être est-elle venue. Je vais finir par le croire. J'écris peut-être pour en arriver là, le croire. Peut-être n'y a-t-il pas d'autre moyen. Halluciner sa présence, ça m'est arrivé si souvent.»

Famille (suite). Carole a eu la main heureuse une fois de plus, ce mois-ci, en tirant au sort Un art simple et tout d'exécution, recueil de textes sur l'Oulipo parus en 2001 chez Circé. Au générique : Jacques Jouet et ses poèmes de métro, Jacques Roubaud et deux études sur la contrainte oulipienne, Harry Mathews sur Oulipo et traduction, Marcel Bénabou sur contrainte et autobiographie (Roussel et Rousseau, Perec, Bénabou), et le meilleur du livre sans doute : une épatante introduction de Claude Burgelin, qui définit le projet de l'Oulipo et sa pratique en dix pages d'une densité, d'une richesse éclatantes.

«L'Oulipo ne communique pas, n'exprime pas, ne transmet pas, n'opine pas, ne message pas, n'intime pas, ne blâme pas.» Il «défait et démonte» à l'occasion les textes antérieurs, mais sans violence, «entre dévotion et iconoclastie». Et Burgelin de nous démontrer en quelques lignes que Jean Racine fut un grand oulipien par anticipation !

Je ne suis pas toujours convaincu par les œuvres produites, mais ceux qui explorent, ceux qui osent ne peuvent pas faire mouche à tous les coups. Qu'il rate ou qu'il réussisse, Oulipo est un formidable stimulant. Saupoudré d'humour, souvent. Et d'autant plus sympa.

Femme de lettres. |

David Bellos, professeur de littérature à Princeton, fait partie de ces personnages débordants d'érudition et de faconde, genre Umberto Eco, qui auraient vite fait d'agacer les vilains jaloux que nous sommes si leur humour ne les rendait eux aussi, pour finir, autant sympa que stimulants.

Entre Bellos et Oulipo, on fait vite le lien : notre homme est l'auteur d'une bio définitive de Georges Perec (Seuil 1994). C'est lui le héros qui a traduit en anglais La vie mode d'emploi. Ce francophile a également rédigé les bios de Jacques Tati (Seuil, 2002) et Romain Gary (2010, non encore traduit).

Il nous arrive cette année avec un gros ouvrage, Le poisson et le bananier, une histoire fabuleuse de la traduction, chez Flammarion, traduit par Daniel Loayza avec la collaboration de l'auteur. Traducteurs, attention : Bellos nous prévient d'entrée, son livre n'est pas un manuel d'apprentissage ou de perfectionnement, on n'y apprend pas à traduire : on écoute un monsieur nous raconter des histoires de traduction, de façon intelligente, vivante, brillante, avec la dose voulue de réjouissant mauvais esprit, et l'on se rend compte qu'il pourrait nous intéresser en racontant n'importe quoi. On lui sait gré au passage d'ironiser sur les élucubrations traductologiques de Nabokov, lesquelles établissent qu'on peut être génial dans un domaine et complètement à la masse dans celui d'à côté — précieuse leçon. Et son livre nous offre en prime quelques traductions de poèmes qui nous laissent béants et béats.

Bravo Mr Bellos pour ce beau show, mais après cette conférence donnée dans la bibliothèque on peut ressentir le besoin de s'éclipser, d'aller respirer à la campagne. Et nous voilà partis en vélo dans les polders avec Alain Bertrand.

Ses polders, à Bertrand, ne sont pas bataves, mais belges, et moi j'aime tendrement la Belgique depuis toujours, depuis l'âge de Spirou et Tintin. Bertrand nous dit qu'en Belgique «le rêve est la seule chance d'échapper à un trop maigre destin», eh bien oui, justement, j'aime la Belgique parce qu'elle est réelle, sans doute, mais jamais totalement, toujours un peu de guingois, frôlant le rêve.

Le livre s'appelle La lumière des polders (Arléa, 2003). Je confesse honteusement que j'ai tout oublié de la trame narrative, mais rien de l'essentiel : la lumière évoquée par le titre. Une lumière grise, nuancée. Fine et changeante. Rien oublié non plus du bonheur de lire, de cette impression de pédaler à côté d'un ami qui pourrait me faire rire et m'émouvoir en me racontant lui aussi n'importe quoi. Pas besoin d'action palpitante quand on écrit comme ça, à la charmeuse. On parle et le lecteur écoute, il se fiche de savoir si ces petites histoires sont vraies ou inventées, il se sent bien.

Je pense que l'ami Thibaux aimerait aussi.

«Pour sortir de Furnes, il faut demander son chemin à deux Flamandes aux reins d'amoureuses, puis filer parmi les nuances de vert des pommes de terre, des maïs, des blés tendres.

Les roseaux ondoient comme des méduses.

Il y a les mains larges des rhubarbes sauvages, les clochers carrés pour guider les voyageurs.

Une douce euphorie vous gagne : le vent vous rince le visage, la lumière vous essuie les yeux ; bientôt vous êtes ailleurs, c'est-à-dire nulle part.»

Ça parle à mi-voix, c'est épatant mais sans rouler des mécaniques, c'est beau comme un coin de nature que vacanciers et promoteurs n'ont pas encore défiguré.

Des polders de Flandre aux landes du Yorkshire, le voyage n'est pas seulement géographique. Voyage terrible, que j'ai retardé ici tant que j'ai pu : Les hauts de Hurlevent me flanquent le trac. Que raconter sur ce monument que tout le monde semble avoir visité ? Tout le monde, non : pour ma part, j'ai honteusement calé à ma première tentative, dans ma jeunesse, égaré dans un méli-mélo de personnages.

Je m'y remets enfin ! Cela ne pouvait durer. Cette fois je me suis muni d'un arbre généalogique. Je me suis de nouveau embrouillé dans le casting, mais au fond c'est normal, il ne faut pas qu'on puisse le démêler facilement, ce nœud de vipères, ce panier de crabes consanguins. Et ce coup-ci je suis allé au bout ! Quinze jours de lecture passionnée, dans les brefs intervalles volés à la vie. On est tellement pris par la lecture qu'elle en acquiert une autre substance : elle ne remue plus seulement des émotions, mais presque des sensations. On sent le vent, la pluie, le froid — à moins qu'on ne sente brûler. C'est encore plus terrible qu'on ne pensait, plus noir, plus cruel. Où trouve-t-on une telle dose de fièvre, de folie, un tel déchaînement du mal, sinon dans Les démons de Dostoïesvki ou La nuit du chasseur de Charles Laughton — tous deux postérieurs ?

Heathcliff, le méchant, qui sème la terreur, trou noir autour duquel tout le roman tourbillonne, réussit ce prodige d'être à la fois quasi surnaturel dans la pureté de sa méchanceté, et plausible, humain malgré tout — car s'il fait souffrir, il souffre plus encore lui-même. La romancière ne manque pas de cruauté elle non plus, tuant allègrement ses personnages ou les affligeant de tares et maladies diverses, ou encore les rendant, d'une époque à l'autre, méconnaissables. Elle mène ses deux héros, Catherine et Heathcliff, à de tels paroxysmes de passion que le lecteur, à côté, se sent tiède et terne.

Catherine s'apprête à épouser non pas celui qu'elle aime, mais le fade Linton :

«Ce serait me dégrader que d'épouser maintenant Heathcliff ; aussi ne saura-t-il jamais combien je l'aime, et cela non parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est davantage moi-même que je ne le suis. De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente d'elles qu'un rayon de lune d'un éclair ou le gel du feu.»

(J'emprunte la traduction à Pierre Leyris.)

Heathcliff, après la mort de Catherine, évoque son amour pour elle :

«...car pour moi, qu'est-ce qui n'est pas relié à elle ? Qu'est-ce qui ne la rappelle pas ? Je ne puis regarder ces dalles sans y voir la forme de ses traits ! Dans chaque nuage, dans chaque arbre, emplissant l'air la nuit, s'offrant par éclair le jour dans chaque objet, son image est là qui m'entoure ! Les visages d'homme et de femme les plus ordinaires, mes propres traits, se moquent de moi en évoquant une ressemblance. Le monde entier est une effrayante collection de mémentos qui me rappellent qu'elle a existé et que je l'ai perdue !»

Tout cela sorti du cerveau d'une jeune femme qui n'avait pratiquement rien vu du monde, pratiquement pas vécu, et qui mourut à trente ans — fut-elle une seule fois aimée ? Cela donne le vertige.

Emily Brontë peinte par son frère Branwell |

Il existe un opéra tiré de ce roman. Il fallait oser ! L'audacieux s'appelle Bernard Herrmann. Oui, celui-là même qui composa pour Hitchcock quelques unes des plus extraordinaires musiques de film. Psycho, le meurtre sous la douche, déluge de notes aiguës... Vertigo, James Stewart en voiture, égaré de douleur, tournant dans les rues de San Francisco... Je viens d'écouter ces musiques au concert, sur DailyTube, elles tiennent toutes seules sans les images.

Emily a-t-elle hissé Herrmann sur les mêmes sommets que sir Alfred ? Difficile à dire. Ces Hauts de Hurlevent, pratiquement jamais joués à cause de leur longueur, écrits dans un idiome relativement sage, n'en sont pas moins d'une beauté à la fois sombre et incandescente — comme le roman. Après tout, on imagine mal Heathcliff et Catherine dans une scène d'amour dodécaphonique. (Encore que.) Le post-romantisme, en tous cas, leur va bien. Dès les premières notes on est saisi, et l'on reste envoûté jusqu'au bout, malgré deux brefs intermèdes au piano casseurs d'ambiance. Je ne regrette pas de m'être offert le CD : l'orchestre de Montpellier dirigé par Alain Altinoglu et d'excellents solistes rendent pleinement justice à la partition.

Après de tels sommets, comment trouver le courage de redescendre dans la morne plaine ? Je veux parler de la campagne électorale, qu'on pourrait qualifier de polder tant elle se maintient au-dessous du niveau. Ce qu'en j'en pense, de cette lugubre corvée aux agitations convenues, qui fuit avec obstination les vrais problèmes (parmi lesquels l'environnement, le nucléaire...), je le dis dans l'ANDOUILLE DU MOIS. Les Français ont ce qu'ils méritent. Allons au cinoche pour tenter de les oublier.

Bla... bla... |

Dans notre rétrospective Resnais, j'ai retardé le moment de revoir L'année dernière à Marienbad. Être déçu par ce qui avait illuminé mes dix-sept ans, c'eût été rude. Eh bien non. Au contraire. L'enchantement n'a fait que s'approfondir. Ce film où il ne se passe pratiquement rien n'ennuie pas, il a conservé toute sa magie. Je l'avais vu deux fois, en 1965, après avoir lu le scénario de Robbe-Grillet publié chez Minuit. Je savais certaines répliques par cœur. «Les costumes antiques sont de convention pure.» «...dans la nuit tranquille, seule avec moi.» Surprise pourtant : j'avais totalement oublié certaines scènes. Et d'autres ont bougé, dirait-on : l'accent italien d'Albertazzi, l'avait-il déjà à ce point ?

Je me souviens soudain de ma mère me racontant le film à sa sortie, quatre ans plus tôt (elle avait été fascinée), puis des quatre années passées à rêver le film avant de le voir enfin.

Resnais et Delphine Seyrig. |

La maison des bois, feuilleton tourné par Maurice Pialat en 1971 pour la télé, et que le réalisateur considérait comme son meilleur film, je l'ai attendu pendant quarante ans. C'est le DVD qui me l'offre aujourd'hui. Sept épisodes de cinquante minutes. Dès le premier, le charme opère à fond. On l'aime tout de suite, ce village perdu de Sologne en 1918, tandis que pas très loin la guerre ne semble pas vouloir finir. Pialat a le don de créer des ambiances d'un incroyable naturel ; ce caractériel impossible, ce teigneux enveloppe tout son film de tendresse.

On y reviendra, à cette Maison des bois.

Pialat joue lui-même l'instituteur. |

En avril (le 21), je serai à Luxembourg pour causer traduction.

Au mois de mai ? Sarraute (suite). Ramuz (suite). Réda (suite). Le dernier Toussaint. Le roman de Bernard Pignero que je n'ai pas eu le temps de lire ce mois-ci. Un Simenon, j'espère. Pouchkine. Un peu de théâtre — Anouilh ? Et si j'essayais... après des années d'hésitation... Tony Duvert ?

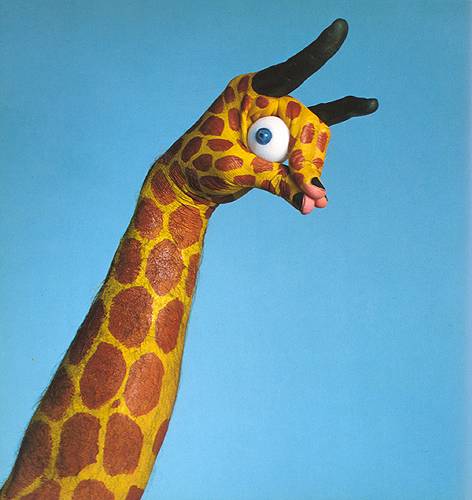

Mario Mariotti, Animains (Dessain et Tolra) |

(réponse sur le numéro de la citation...)

L'on a plus de peine, dans les partis, à vivre avec ceux qui en sont qu'à agir contre ceux qui y sont opposés.

Les livres ont plus de courage que les courtisans pour dire aux rois la vérité.

L'utopie, c'est de croire que le système actuel pourra durer longtemps..