Idoles des vieux, bons pour la casse.

BRÈVES

N°102 Mars 2012

Fin d'hiver, fin de règne. La débâcle. Le petit président et ses sbires gesticulent comme des perdus, et plus que jamais leurs propos répandent une odeur de merde. Le cirque électoral va encore durer des semaines, déjà on n'en peut plus, après quoi le pouvoir changera de mains et ce sera sans doute un peu moins puant.

Ne serait-ce qu'un peu, c'est bon à prendre.

Idoles des vieux, bons pour la casse. |

Entretemps les Français ne lisent plus. Les libraires s'arrachent les cheveux, les éditeurs désespèrent, les traducteurs ne sont plus payés, on se démène, on n'en voit pas le bout, on se bat quand même.

Mais que fabriquent-ils donc, mes pauvres compatriotes ? S'ils lisaient, ils pourraient oublier leurs maux actuels, ou au contraire mieux les comprendre, et dans certains grands livres, ô miracle ! faire les deux à la fois.

Exemple : nous sommes en 1947, au Mali, en pays dogon. Un vieux chasseur devenu aveugle se décide enfin à confier les secrets de son peuple à l'ethnologue Marcel Griaule. Leurs trente-trois entretiens donneront naissance à un gros livre, Dieu d'eau (Fayard), qui résume une cosmogonie et une vision du monde d'une complexité, d'une précision — et d'une étrangeté pour nous — folles.

Tout geste, toute parole sont pris dans un réseau de symboles, de rites, de prières, d'interdits. Tout se tient. «Filer le coton, tisser le vêtement, l'homme et la femme qui rentrent à la maison pour se coucher et procréer, c'est tout un.» Le monde est habité par des esprits, les vivants et les morts échangent dans certains cas leurs rôles. Voici qu'apparaît une civilisation d'un raffinement rare, maniant le langage, par exemple, avec une subtilité inouïe, le moindre écart de lexique ou de prononciation vous cataloguant aussitôt.

Une civilisation totalement méprisée par la nôtre, naturellement.

L'exposé de l'auteur est d'une minutie extrême dans la description puis l'interprétation, au point que le non-spécialiste doit survoler certaines pages, dépassé autant qu'admiratif (les spéculations sur l'origine du zodiaque, entre autres, éblouissantes). Pourtant il ne s'agit pas d'un ouvrage purement scientifique : l'auteur décrit aussi les lieux, les ambiances, laisse transparaître son émotion et s'épanouir un lyrisme discret. Pour toucher un plus large public suppose-t-on, mais aussi peut-être, plus profondément, pour obéir à une nécessité scientifique supérieure. Comme si, pour aller plus loin, il devait allier à sa vision occidentale celle de son interlocuteur, cet «homme privé de lumière dont la parole était lumière».

Marcel Griaule et Michel Leiris en pays dogon. |

Quittant ces hauts plateaux de la pensée, retomber dans notre marigot est un choc, juste à l'instant où un personnage officiel défèque certains propos hiérarchisant les civilisations. On ne va pas gloser ici sur un discours somme toute naturel, venant d'un homme dont l'intelligence est au même niveau que son sens moral. Ce discours a reçu partout les commentaires qu'il mérite. Je voudrais seulement ajouter cette définition, que j'ai dû lire un jour quelque part : une civilisation supérieure, s'il en existe, est celle qui doute de sa supériorité. De ce point de vue, nous avons globalement des progrès à faire, vu qu'il subsiste parmi nous, et pour longtemps sûrement, tout un tas d'indécrottables primitifs...

Le pays lointain, innommé, où nous emmène le roman d'Hélène Le Beau Lettres gelées (Plon, 2002), est un grand brasseur de cultures, plus civilisé, plus accueillant que le nôtre, peuplé de nombreux étrangers paumés qui cherchent à prendre racine. Nous accompagnons quelques uns d'entre eux. Les hivers sont glacés, les cœurs aussi ont froid dans la solitude. Chacun se réchauffe comme il peut, avec un animal de compagnie ou des souvenirs d'enfance, mais dans ce quartier populaire la misère n'est jamais loin, matérielle aussi bien que morale, la souffrance est lancinante et d'autres souvenirs, de guerre surtout, poursuivent les réfugiés jusque dans ce pays pacifique.

Anna, femme entre deux âges, a son propre moyen d'être un peu moins seule : obsédée par les lettres d'un inconnu qu'elle a trouvées dans une poubelle, elle va se mettre en quête de leur auteur, l'imaginer, écrire elle-même des lettres, se faire des romans au point de frôler la folie. Elle aura gagné du moins la tendresse du lecteur : à mi-chemin entre récit réaliste et conte, faisant de son Québec natal un pays à la fois sombrement gris et sourdement fabuleux, chargeant tout le malheur du monde dans sa barque sans la faire couler, modulant son chant à mi-voix, vibrant de douleur plus ou moins étouffée, Hélène Le Beau nous touche en plein cœur.

On voyage encore. Dans Ces deux-là de Patrick Deville (2000, Minuit), trois couples («ces six-là» serait plus juste) courent le monde entier, d'aventure en péripétie, dans un mariage haletant de roman d'aventures et de satire politique. Car il s'agit, en ce temps-là déjà, de mondialisation, de firmes toutes-puissantes et impitoyables, de corruption, d'espionnage et d'assassinats, bref, des dessous sales de notre monde actuel. Disons qu'on se trouve quelque part entre Echenoz et Vasset, patronage on ne peut plus honorable et alléchant pour le lecteur, mais en même temps Deville est pleinement lui-même avec sa colère souriante, son écriture caracolante, à la fois joueuse et rageuse :

«Ces deux-là n'avaient pas cessé de pianoter en silence depuis le décollage, déplaçant de quelque pression de l'index des sommes fabuleuses, lançant des raids assassins, jetant ici ou là quelques milliers d'ouvriers sur le carreau avec ce sourire énigmatique de gamins devant un flipper, jusqu'à ce que leurs écrans simultanément se couvrissent de formes géométriques complexes mais pas disgracieuses, que les maisons de change leur devinssent inaccessibles, que les bourses en un mot leur fussent coupées.»

Comment ai-je pu ignorer si longtemps ce Deville qui me réjouit à ce point ?

Maître du monde. |

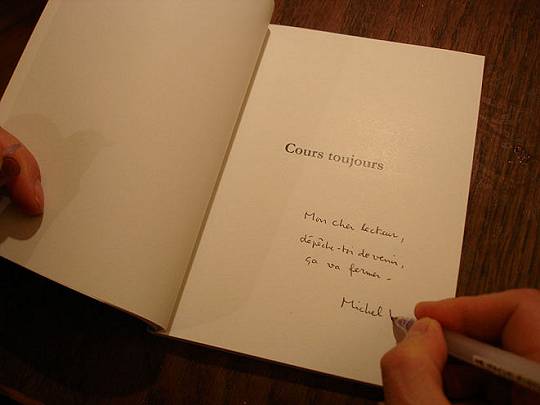

Retour aux habitués du site avec ce cher Autin-Grenier, qu'on trouve cette fois-ci tête-bêche avec son pote Christian Garcin dans un élégant petit volume de chez Finitude, Quand j'étais écrivain. Chacun des deux compères conte sur quelques pages, en miroir, l'une des épreuves les plus terrifiantes que doit affronter l'écrivain : la séance de signatures.

Pour les Lévy et les Nothomb, c'est la torture par l'abondance ; pour les autres, bien souvent, les affres du désert. Lequel d'entre nous n'a pas vécu l'enfer de l'attente, la salle vide, ou pire encore le chaland qui passe, ou pire encore qui s'arrête, feuillette votre enfant et repart, l'air dégoûté ? Ô putains d'Amsterdam, dans vos vitrines, nous sommes vos frères ! J'ai connu ce tapin, je le retrouverai bientôt au Salon du Livre, le samedi 17 mars à 17 heures, au stand des Vanneaux (B55), et je compte sur un ou deux volkonautes compatissants pour m'y apporter quelques minutes de soutien moral — sans aucune obligation d'achat de mon nouvel et passionnant opus, Eden et environs.

Mais revenons à Paul Autant-Grognard et Christophe Garçon, comme ils s'entre-appellent. Ils jouent ici à qui aura le moins de clients, et débinent sarcastiquement la condition d'écrivain. L'un d'eux cite Sebald, pour qui le fait d'écrire est un trouble du comportement «qui pousse à transformer en mots tout ce qu'on éprouve et, avec une sûreté surprenante, à passer à côté de la vie».

En ce qui me concerne, j'ai plutôt l'impression que je serais passé à côté de ma vie sans l'écriture, mais les deux lascars sont d'accord avec moi, ils ne rangeraient pas leur stylo pour un empire mais ce sont de grands pudiques, ils s'amusent, ils rivalisent de verve vacharde et c'est réjouissant comme une lampée de ces bons vins que ces messieurs affectionnent.

N'empêche, à qui ne connaît pas encore Autin-Grenier, je recommande en priorité la fameuse trilogie parue chez Gallimard : Je ne suis pas un héros, Toute une vie bien ratée, L'éternité est inutile. D'un bout à l'autre, une leçon d'écriture, doublée d'un bonheur touchant à l'ivresse.

Moi aussi je me défends bien. |

Comme on ne mesure pas la grandeur d'un livre au nombre de pages, voici encore un petit livre : Le vent d'Anatolie, de la grecque Zyrànna Zatèli, chez Quidam.

Zatèli, star dans son pays, n'a pas eu de chance avec les éditeurs français. Ses deux premiers romans, Le crépuscule des loups et La Mort en habits de fête, n'ont été que mollement soutenus par le Seuil. Le Passeur a fermé boutique juste après avoir publié son délicieux début, La fiancée de l'an passé. Ladite Fiancée, accompagnée du second recueil de nouvelles zatélien, Gracieuse dans ce désert, attend sagement aux éditions en ligne publie.net que les critiques et les lecteurs français découvrent Internet.

(Depuis quatre ans que la Collection grecque de publie.net existe, pas un seul article dans la presse. On a beau être habitué, ça fait mal — pour eux autant que pour nous.)

Le vent d'Anatolie, tiré de Gracieuse dans ce désert, est la plus longue nouvelle du recueil. Il y a là, comme toujours chez Zatèli, la mort et la folie qui rôdent, des choses interdites et attirantes, des rencontres improbables, des chats bien sûr, une très jeune fille qui découvre le monde, et la réalité enchantée, même la plus dure, par son regard. Tout est magique dans ces quarante pages fabuleuses, qui sont la meilleure porte d'entrée au Zateliland.

En déboursant 5 euros, on ne s'offre pas seulement un rare plaisir : on aide un éditeur valeureux, Quidam, à s'en tirer ; on aide aussi la Grèce, qui ces temps-ci ne voit pas la fin de son injuste martyre.

ZZ, l'un de ses visages. |

Un autre ami de la famille : François Thibaux. Je termine bientôt ma lecture intégrale de ses livres, abondamment commentée ici, même que les volkonautes réguliers doivent en avoir leur claque de mon admiration béate. Tant pis, récidivons. Dix jours de brouillard, publié par Manya en 1990, épuisé depuis comme la majeure partie de l'œuvre, est un nouveau régal. Il y a là cinq nouvelles qui prouvent que le bonhomme est aussi à l'aise dans la forme brève que dans le roman. Rien d'étonnant : il est de ceux qui en trois lignes vous ont mis dans le bain.

«Pendant ce temps, Mathilde descendait à son tour dans sa fosse, accompagnée par les litanies d'un vieux curé au col taché de graisse qui sentait la lavande et les maisons sans eau courante ? En début de matinée, le sort de mes maïs m'avait moi aussi préoccupé. Je n'y pensais plus. Par la porte ouverte de la boulangerie toute proche me parvenait une odeur de pain chaud, de berlingots et de pizzas. Larmoyant et poussif, rangeant de temps en temps derrière son oreille, d'une main tailladée par ses travaux de jardin et l'entretien de son vélomoteur, la mèche jaunie qui tombait sur son nez en y laissant des gouttes d'eau, le curé reniflait.»

Comme souvent chez Thibaux, la province est sombre et sinistre, l'auteur lui réserve ses sarcasmes les plus noirs, mais tout ce qu'il montre a une épaisseur, une chair, une vie palpitante qui vous enveloppe et ne vous lâche pas. Ouvrir un de ses livres, c'est pour moi entrer dans une maison amie, une grande et vieille maison de famille retrouvée aux vacances, pleine de souvenirs et de secrets, au grenier bourré de trésors.

Autre habituée de ces lieux, Nathalie Sarraute — qui apparaît incognito dans une des nouvelles de Thibaux, lequel n'a pas l'air de beaucoup l'apprécier, passons.

Nous en sommes à Vous les entendez ?, publié en 1973. Sarraute pousse encore plus loin : pendant 180 pages, on tourne autour de la même scène infime : deux hommes d'âge mûr dans un salon autour d'une statue précolombienne, tandis qu'à l'étage on entend les rires des enfants de la maison. Pourquoi ces rires ? Se moquent-ils de ces adultes, de leur admiration pour la statue, de l'art lui-même ? Bien sûr que non, bien sûr que si, les points de vue alternent à une cadence vertigineuse, presque douloureuse, calme, tempête, calme, tempête, dans une prose plus que jamais obsédante avec ses rythmes répétés, ses assonances (un COUP DE LANGUE se prépare...).

«Il se sent, de toute évidence, en parfaite sécurité. Qui, avec ça, posé là devant lui, pourrait l'atteindre ?... Les bulles de rire crèvent contre ça, les rires contre ça rebondissent, les rires ricochent sur ça, les rires remontent vers eux là-bas... boomerangs... retours de bâton... La voix paisible nous enveloppe, les mots qu'elle prononce lentement de tous côtés nous protègent, montent la garde... Qu'y a-t-il à craindre ? Qui peut menacer ça ?

Comment qui ? Mais comment ne savez-vous pas que sans avoir besoin de bouger, juste installés, enfermés là-haut, ils peuvent déployer une force immense, ils possèdent une énorme puissance... Un seul rayon invisible émis par eux peut faire de cette lourde pierre une chose creuse, toute molle... il suffit d'un regard. Même pas un regard, un silence suffit...»

Ce que Sarraute recrée ici, de façon géniale, sans aucune allusion directe, c'est l'angoisse qui a saisi les adultes en 68, leur panique face à leurs enfants qu'ils ne comprenaient plus. Ces ressassements rythmiques, c'est l'inquiétude qui les taraude, c'est en même temps le désespoir du lecteur qui se dit qu'il lui faudrait des heures sur chaque page pour en goûter pleinement sa musique, analyser toutes ses subtilités, toutes ses beautés.

La grande Nathalie, années 70. |

Côté poésie, je voulais faire un tour chez Valérie Rouzeau, dont les recueils Pas revoir et Va où m'ont emballé naguère. Pas trouvé les livres à temps, partie remise, mais le tirage au sort mensuel vient à la rescousse en exhumant La nouvelle poésie française, dans la collection de poche Poésie 1. La chose date de 1976, mon dieu que c'est loin. Papier jauni, pages de pub envahissantes et pas toujours littéraires, de la brasserie Lipp à Lancôme, ça finance mais ça casse l'ambiance, et les poèmes dedans n'ont pas tous bien vieilli non plus. Une foule défile par ordre alphabétique, deux ou trois poèmes par poète, voire un seul, rédigés pour la plupart dans le même idiome passe-partout. On croirait visiter un cimetière. Beaucoup d'inconnus, quelques noms qui ont survécu, dont la voix émerge ici de la grisaille : Yves Bichet, Gaspard Hons...

Un beau poème d'un certain Jean-François Chamant disparu des radars depuis :

Et voici que le vieux miroir (dont on se méfiait pourtant un peu) se prend pour l'étang aux suicidés. Une ride sournoise engloutit la jeune fille nue surprise à sa toilette. Les corridors et les escaliers sont complices, que dévale un silence jusqu'alors inconnu, tandis que des siècles d'habitude appesantissent les gestes de premier secours.

Beau poème aussi d'Alain Jean-André, genre contemplatif. Celui-là existe toujours — il a même son propre site Internet.

Igor Kondratiew, autre disparu...

Tiens, Vargaftig, qui vient de nous quitter. Sa photo encore tout jeune. C'était l'un des meilleurs. Rude et dense :

Comme un silence quand je parle

Un feu de tourbe qu'on entasse terre

Envahie d'étangs de chiens qui tournent sur eux-mêmes

De bruits fendus bêtes désertes

Dérapant dans nos pas

Je cherche des exemples pour illustrer l'ennui diffus que m'a inspiré le reste. Et à chaque fois je me dis : Non, ça, passe encore, pas terrible mais pas nul non plus... Et puis à quoi bon se moquer ? Aux ricaneurs compulsifs je donne rendez-vous à l'ANDOUILLE DU MOIS, pour l'hommage à Jean Dutourd.

Au cinéma, de même, un très bon metteur en scène m'a déçu ce mois-ci, eh bien je tairai son nom. Quant à Stavisky, cet excellent film n'est sûrement pas le plus excitant d'Alain Resnais. Le réalisateur ne démérite guère, mais je doute que Jorge Semprun, auteur de quelques livres admirables, ait été son meilleur scénariste. Tout cela manque un peu de folie et de mystère, à l'image de la star, Belmondo, étrangement terne. François Périer, à côté, superbe.

Quel malheur que le film suivant, l'ébouriffant Providence, ne soit pas disponible en DVD !

François, Jean-Paul, Charles et Alain. |

Dans notre série Louis Malle, un docu, Place de la République, tourné dans les années 70 entre Le souffle au cœur et Lacombe Lucien. Le réalisateur passe plusieurs jours sur ladite place à observer et interroger les passants. C'est tout. Rien à démontrer, juste montrer. Les personnages défilent, pittoresques et attachants à des degrés divers, refusent parfois de se livrer mais se livrant quand même. Malle a un sacré talent d'accoucheur. Cette Place de la République, dans la même veine que Chronique d'un été de Rouch ou Le joli mai de Marker, est une égale réussite. On y repense avec tendresse.

Les films récents ? Une frustration permanente. Chaque semaine, deux ou trois nouveautés à voir absolument. Ce mois-ci, Carole et moi nous arrachons à nos douillettes pénates quatre fois, récompensés par quatre coups de cœur.

Take shelter, de Jeff Nichols. Dans la cambrousse de l'Ohio, un homme a des visions, commence à devenir fou, comprend qu'il devient fou. Le jeune réalisateur raconte ce cheminement avec un art impressionnant, et introduit avec plus d'art encore une nouvelle dimension, suggérant que ce pauvre fou est en même temps, peut-être, une sorte de prophète. La tempête qui menace et finit par éclater n'est pas seulement la métaphore de sa tornade intérieure, mais celle de la catastrophe qui rôde autour du monde occidental. Ce qui fait du film, sans appuyer outre mesure, un emblème de notre époque, et de ce qui l'attend.

La fin peut dérouter. Patience. Il faut une nuit pour que tout se mette en place. Certains films, au matin, sont déjà oubliés, dégonflés ; Take shelter, lui, a grandi pendant la nuit, comme les autres grands films.

Sortis de Hollywood, ils sont bons, ces Ricains !

Tempête ou hallucination ? |

Comment ne pas associer Louise Wimmer de Cyril Mennegun et La désintégration de Philippe Faucon ? Tous deux nous plongent dans la France laborieuse qui s'en sort mal, dans les banlieues d'une ville de province ; ils racontent avec une simplicité, une densité, une force rares, sans clichés, sans esbroufe, se tirant sans faux-pas de sujets casse-gueule, donnant de notre société une image criante de vérité ; ils ont le courage de se montrer des héros pas toujours sympathiques. Louise Wimmer, qui doit dormir dans sa voiture faute de logement, qui lutte pour se maintenir à flot, est admirable, mais rugueuse ; quant aux trois jeunes poussés dans le terrorisme par le rejet dont ils sont victimes, ils sont montrés avec une alliance idéale de sympathie et de distance. La violence, dans les deux cas, n'est pas justifiée, mais expliquée. Voilà deux films exemplairement justes, dans tous les sens du terme.

Combien sommes-nous à connaître Philippe Faucon ? Pourtant c'est un grand. J'ai découvert son premier film, L'amour, avec délices, je l'ai revu comme on revoit une petite bande d'amis chers. Ensuite je n'ai jamais été déçu, de Sabine à Dans la vie en passant par Mes dix-sept ans et Samia. Dans La désintégration, il réussit ce tour de force d'être direct et démonstratif, mais en même temps fin et nuancé. Il dirige admirablement ses acteurs, qu'ils soient ou non professionnels. Le milieu des immigrés maghrébins n'a pas de secrets pour lui et ses portraits d'adolescentes, notamment, sont inoubliables. Il regarde le monde avec une bienveillance lucide et ses films, si naturels qu'on croit voir la vie elle-même, sont cependant subtilement construits, avec un art si fluide, si dépouillé, discret qu'on oublie d'en créditer l'auteur. Est-ce pour cela qu'il tarde tant à se faire un nom ?

Mère et fils. |

Cinéma toujours et musique en même temps : Philippe Béziat, auteur il y a trois ans d'un merveilleux Pelléas et Mélisande sur l'opéra de Debussy, récidive avec Noces, consacré à l'œuvre homonyme de Stravinsky. Musique prodigieuse, pour quatre solistes, quatre pianos, percussion et chœur, extraordinairement complexe mais d'une force immédiate, comme le Sacre, et que j'ai chantée deux fois jadis avec la chorale de Stéphane Caillat — c'est mon plus grand souvenir musical. Noces est interprété ici de façon parfaite, à la fois apollinienne et dionysiaque, en alliant comme il se doit exaltation et précision, fougue et maîtrise. Les jeunes musiciens ne chantent pas seulement : ils jouent ! Ils sont beaux et respirent le bonheur, comme le film tout entier, qui avant de donner l'œuvre en entier alterne répétitions, entretiens, évocations de l'amitié entre le compositeur et le traducteur des paroles, Charles-Ferdinand Ramuz, paysages du pays de Vaud où ils travaillèrent ensemble. La mise en scène, qu'on a le droit de juger décousue, m'a paru passionnante, inventive de bout en bout, offrant toute une série d'équivalences à la musique, nous la faisant découvrir de l'intérieur. C'est une formidable leçon, de musique et de cinéma. On devrait la projeter partout, et pas seulement dans les conservatoires.

Ramuz et Stravinsky. |

Le vendredi 16 mars à 20h30, à la Fondation hellénique, 37, boulevard Jourdan, Marìa Efstathiàdi, auteure notamment du roman Presque un mélo (Actes-Sud), s'entretiendra avec sa traductrice Anne-Laure Brisac.

Avril sur volkovitch.com ? Pignero, Filloy, Bertrand, Bellos, Gailly, Sarraute aussi. Et si je relisais Les hauts de Hurlevent ? Et si j'écoutais l'opéra qu'en a tiré Bernard Herrmann — celui-là même qui composa pour Hitchcock ?

Mario Mariotti, Animains (Dessain et Tolra) |

(réponse sur le numéro de la citation...)

S'ils avaient la véritable justice, ils n'auraient que faire de bonnets carrés.

Il n'y a de terrible en nous que ce qui n'a pas été encore dit.

La postérité, ce sont des cons comme nous.