Bête brute.

BRÈVES

N°101 Février 2012

...chole tère ale démortit, âpre ch'ét dés rakes à n'pu s'délourdé (...)

ènne inchpèe d'noèsthié leu, un borikét perdu ichi

din ch'noir, é-pi kmint qu'os voulé qu'on n'kèche poàny dés rudes makes

ayaya m'grèfe ! ayaya m'këvile ! ayaya mn'airèke ! ayaya min breu !

Non, ce n'est pas du baloutche ou du tchouvatche, mais du picard. Et cela veut dire :

...la glèbe colle aux chaussures, on a du mal à les extirper de la boue (...)

ici un enchevêtrement de noisetiers, là un fagot égaré

dans le noir, comment voulez-vous qu'on ne fasse point de chutes sévères

aïe mon tibia ! ouille ma cheville ! aïe mon dos ! ouille mon bras !

Le picard, «patois qu'on ne peut parler sans tordre la bouche», écrit le poète, Ivar Ch'Vavar. Son long poème, Ichi leu (Ici là), publié en version bilingue aux éditions des Vanneaux, est à l'image de sa langue : rugueux, terreux, élémentaire, puissant. On y patauge dans la terre et les souvenirs. Le poème est accompagné par d'autres plus courts et par des commentaires — poèmes aussi à leur façon — qui font sentir que cette poésie-là est laborieuse, au sens le plus noble. Ruminante, remâcheuse, trébuchante, elle est en même temps ouverte et respire à fond. Au-dessus de ce bout de campagne étroit, s'étale un ciel immense.

Alors Dieu a mis sa blouse de boucher

L'horizon était bien dégagé

On se voyait d'un canton à l'autre

On se faisait des signes de la main dans le froid

Quelques vers tout simples suffisent. Si loin de ce que moi j'écris, et pourtant fraternelle, cette poésie me fait signe elle aussi, elle me touche mystérieusement.

Je découvre en même temps, aux éditions Le corridor bleu, un autre ouvrage signé du même Ch'Vavar : Cadavre grand m'a raconté, sous-titré La poésie des fous et des crétins dans le Nord de la France. Y sont recueillis les poèmes de 80 poètes bruts (comme on dit art brut), dont les bios sont un poème à elles seules. Un poème terrifiant. À ces vies brisées font écho des poèmes débordant de souffrances et d'obsessions — les fonctions corporelles, présence débordante... —, dans une langue déjantée, martyrisée, mais qui en même temps se libère, poussant des cris dont on ne sait pas toujours s'ils sont de douleur ou de joie. Ça jubile toujours un peu, quand on se met à touiller les mots.

Ils n'auraient pas des fois un petit air de famille, ces poèmes ? Forcément : ils nous viennent d'un seul auteur, Ch'Vavar en personne, éparpillé en 80 hétéronymes. On est pris de vertige... On voit mieux ce que cette poésie d'apparence naïve a de savant, de concerté. À la fois comique et déchirante, écrite au bord de la démence et en toute lucidité, saisissante avec ses ressassements, ses fulgurances, elle demeure insituable, inestimable dans tous les sens du terme.

Pas lu encore le petit dernier, Le marasme chaussé, tout frais sorti chez Flammarion. En attendant, un autre volume, publié aux Vanneaux l'an dernier, permet de mieux connaître ce poète pluriel et non moins singulier. J'emprunte la formule à la 4e de couv' dudit volume, Travail du poème, recueil de textes divers (notes et lettres surtout) où Ch'Vavar revient sur son propre travail et sur la poésie de certains confrères (analyse lumineuse, notamment, d'un poème de Rimbaud).

Bête brute. |

De la Picardie à la France entière, en avant pour Le dépaysement avec Jean-Christophe Bailly, publié par le Seuil. Se posant une question d'actualité : au fait, qu'est-ce que la France ? l'auteur va chercher des réponses aux six coins du pays. Pendant trois ans ses voyages le mènent de lieux prestigieux (le Pont du Gard) à d'autres on ne peut plus déshérités (Culoz, trou du cul de la France), avec une préférence marquée pour ces derniers, pour les lieux vides, à première vue insignifiants, pour les campagnes aujourd'hui désertées, leur «profond état d'hébétude», leur «torpeur envoûtée».

À vrai dire, moi, l'identité française... Mais autant la question me laisse froid, autant les réponses de Bailly m'enchantent. Le regard de cet homme (un œil de philosophe à côté d'un œil de poète) est d'une acuité exceptionnelle. Intelligence et sensibilité s'épaulent tout au long de ces 400 pages éblouissantes, pensées et sensations se bousculent dans de longues phrases pleines à craquer — inutilement chargées parfois sans doute, mais peu importe —, les grandes synthèses cohabitent avec les notations les plus infimes, avec par là-dessus un don de sympathie qui réjouit le cœur.

À la fois précis et flottant, «embrayant différentes vitesses d'écriture», le livre avance «par glissements successifs», un peu comme les rivières que Bailly aime tant, au fil de pages d'une profondeur bachelardienne parfois, et cette progression sans plan apparent, avec ses méandres et ses remous, nous aide elle aussi à sentir le pays dans sa complexité, son épaisseur.

Que citer de préférence parmi tant de pages d'anthologie ? Peut-être celle, si subtile, qui décrit une humble merveille : les jardins ouvriers, «fragment discret d'utopie», «zone franche peut-être pas rebelle mais tout au moins dédouanée, affranchie qui, sur les franges de la ville, entonne un chant très léger».

L'ami Jean l'autre jour avait raison : voilà un grand livre. Et l'un de ceux qui apprennent à lire le réel.

La France dans tout ça ?

«Au fond la France serait d'abord une habitude prise par ceux qu'on appelle les Français : un corps de comportements, un corpus de références et de schèmes récurrents inscrits dans une langue qui les énonce et les renouvelle, mais rien de plus, rien qui serait comme une essence configurant un destin.»

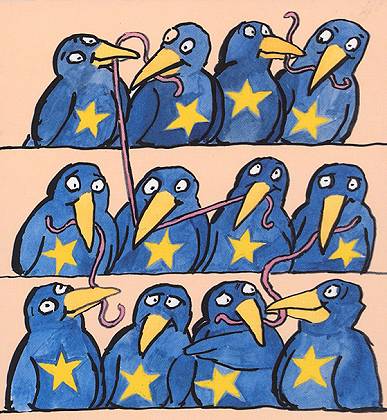

Allons bon. La France existe à peine, la Belgique s'effrite, l'Europe n'en parlons pas, j'ai l'air de quoi, moi, à crier presque seul désormais, à crier plus que jamais comme un con, de toutes mes forces : Vive l'Europe !

Escargot à la traîne, |

zoziaux fragiles... |

Si la géographie nous déprime, essayons l'histoire. La collection L'histoire sensible, aux éditions de l'Atelier, propose des albums racontant une enfance d'autrefois en milieu populaire, avec un texte illustré suivi de courtes notices pédagogiques. Jeanne de la Zone se déroule en 1900 au pied des fortifs ceinturant Paris, dans ce ruban de terrain aujourd'hui disparu, alors parsemé d'humbles bicoques, peuplé par des biffins (chiffonniers) et des apaches (mauvais garçons) qui lui ont laissé une réputation de coupe-gorge.

L'auteur, Frédérique Jacquet, nous présente une vision différente, solidement documentée semble-t-il (elle est archiviste) : dans sa Zone à elle, on s'aime, on s'entraide, les racailles d'alors ne sont que de lointaines silhouettes ; portrait un peu trop idyllique sans doute, mais qu'importe, il s'agit d'atténuer une image trop noire, et puis voir tout en noir, n'est-ce pas une preuve de myopie, de paresse mentale ? Les dessins d'Etienne Davodeau, pleins de tendresse, parfaitement accordés à l'ambiance, contribuent à nous faire craquer, et l'on n'a qu'une envie : croire à ce qu'on nous raconte là.

Cette collection s'adresse au jeune public, mais les adultes y trouveront leur bonheur. Le vieux et le gamin que je suis se sont tous deux régalés, ils en redemandent, ils vont de ce pas commander le second volume de la collec, Jules des chantiers (texte de F. Jacquet, illustrations de Sébastien Vassant), virée à Saint-Nazaire dans les années 50, nouvelle plongée dans le monde ouvrier. En espérant que sortiront bientôt de l'atelier d'autres histoires aussi belles.

«Un âne tendre avec des gros yeux doux.» |

De Jeanne à Nathalie, encore l'histoire d'une petite fille, puisqu'en 1983 la grande Sarraute, qui jusque là fuyait tout discours sur soi et rechignait à «camper des personnages», racontait soudain son Enfance, prenant ses fans à contrepied.

Régression vers la narration traditionnelle ? Ou comble d'audace, défi lancé à soi-même : quitter son territoire balisé, s'attaquer à un matériau inconnu ?

On peut lui faire confiance : elle s'en tire adroitement.

Admirable trouvaille : le dédoublement. L'auteure dialogue avec un partenaire qui l'interroge et la critique, ce qui introduit de l'action et du soupçon, tandis que le récit se dédouble, l'écriture du livre se superposant aux souvenirs d'enfance.

À la relecture, pourtant, j'avoue une légère déception. Passé la scène initiale, formidablement sarrautienne dans sa violence feutrée (une révolte minuscule d'enfant, des ciseaux qui éventrent un fauteuil), Enfance rejoint des sentiers fréquentés. On espérait un dépaysement plus intense — même si cette enfance ballottée entre des parents divorcés, et les portraits si balzaciennement réussis des divers personnages, nous intéressent vivement. Le plus beau, le plus nourrissant pour le sarrautolâtre : les pages sur les débuts dans l'écriture, où l'auteure oppose en pleine lumière ce conflit qui sous-tend et anime tout son travail d'écriture, entre goût du lisse et fascination de l'informe.

Ah, que j'aime cette page sur l'école :

«Les mots de la dictée semblent être des mots choisis pour leur beauté, leur pureté parfaite. Chacun se détache avec netteté, sa forme se dessine comme jamais celle d'aucun mot de mes livres... et puis avec aisance, avec une naturelle élégance il se rattache au mot qui le précède et à celui qui le suit... il faut faire attention de ne pas les abîmer... une légère angoisse m'agite tandis que je cherche... ce mot que j'écris est-il bien identique à celui que j'ai déjà vu, que je connais ? (...) Regarde bien, ne passe rien... il n'y a plus en moi rien d'autre que ce qui maintenant se tend, parcourt, hésite, revient, trouve, dégage, inspecte...»

La jeune Nathalie est née russe, comme mon père et comme Henri Troyat, né Lev Tarassov. Troyat fut l'un des auteurs favoris de mon père, dont je doute qu'il ait jamais lu Sarraute. La production pléthorique de l'ex-Tarassov engorge toujours notre cave, et voilà que le tirage au sort mensuel en extrait Sainte Russie, publié en 1956 chez Grasset.

Livre bizarre, bancal. D'abord, des souvenirs de Russie, brefs par nécessité : l'auteur a quitté le pays en 1919, à l'âge de huit ans, se souvient mal, expédie la révolution en quelques pages, enchaîne sur sa carrière d'écrivain et là, décrivant l'un de ses personnages de fiction, devient brusquement intarissable. On entend presque le déclic ; on sent mieux que jamais cette espèce de folie du romancier.

Je suis sans doute le premier à traiter Troyat de grand fou... La suite, qui enchaîne les portraits-express des grands écrivains du XIXe siècle russe, est du Troyat pur jus : simple, clair, agréable, sans surprise et pour tout dire un peu plan-plan. Mais Pouchkine, par exemple, est un sacré lascar, et sa vie un tel tourbillon...

Un petit coup de gnôle pour se réveiller : l'Écossais Ron Butlin, aujourd'hui âgé de soixante ans, publia en 1987 un roman, The sound of my voice, que Quidam, grand découvreur, a publié en 2004, puis réédité dernièrement dans une traduction de Valérie Morlot.

Le son de ma voix raconte quelques jours dans la vie d'un quadra doté d'une famille aimante, d'un bon métier, d'une belle maison, mais qui boit. Jusqu'ici il a sauvé les apparences, mais voici le moment où tout bascule. Entre lutte pour surnager et volupté de se laisser couler, entre euphories et trente-sixièmes dessous, un homme se défait et sombre sous nos yeux.

Qui donc a aussi bien parlé de l'alcool, et immergé si totalement le lecteur dans le cauchemar alcoolique ? Butlin, également poète et auteur de livrets d'opéra, nous enveloppe insidieusement dans ses images et le mouvement de ses phrases, faisant miroiter devant nous les deux visages de l'alcool, à la fois sauveur et tueur :

«Pour toi, l'alcool n'est pas le problème — c'est la solution : qui dissout toutes les parties séparées en une seule. Un solvant universel. Un océan. (...)

Quand tu bois, tu arrêtes de lutter et glisses petit à petit au-dessous de la surface, descendant brasse après brasse. Six pieds d'un coup ; funérailles en mer. Laissant les eaux turbulentes se fermer loin au-dessus de toi, tu coules jusqu'à un doux repos au fond de la mer. Là, rien ne peut te toucher ou te blesser. Tout mouvement est ralenti, tout bruit amorti. L'anxiété et même la colère ne sont plus que de douces perturbations dans l'atmosphère, presque des caresses, qui montent et qui refluent.»

La vie en rose ? |

Il faut que je me confesse : je n'ai jamais été bourré, ni même pompette, et ne suis pas loin d'y voir une sorte d'infirmité. Je n'aime pas, hélas, devoir mon extase à quelque adjuvant extérieur. Je préfère cultiver les ivresses pures que la vie nous offre parfois — la vision d'un grand film, par exemple.

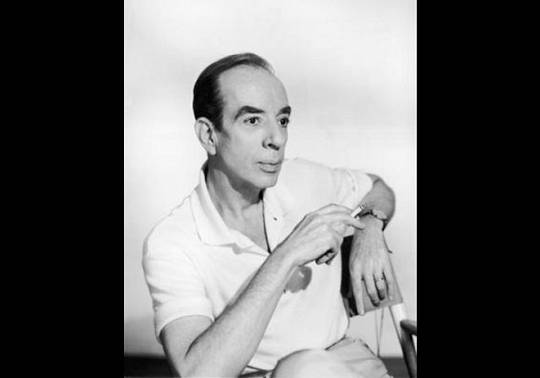

J'avoue que La guerre est finie n'est pas le Resnais qui m'a le plus grisé. À sa sortie, en 1965, l'accueil public fut chaleureux, mais pour ma part, après le triple choc d'Hiroshima, Marienbad et Muriel, j'étais inévitablement un peu déçu. Le film que je redécouvre aujourd'hui est certes moins bouleversamment novateur que les premiers, mais très bien fait tout de même. Les fameux flash-forward, images mentales du héros imaginant le futur proche, me semblaient à l'époque un gadget artificiel ; cette fois-ci je les trouve habilement intégrés. Les deux scènes d'amour (les premiers seins que j'aie vus au cinéma !) sont filmées de façon exemplaire. Si malgré tout je me sens parfois au bord de l'ennui, c'est que le scénar de Jorge Semprun — grand monsieur par ailleurs —, ne me passionne pas vraiment, que le personnage de militant clandestin joué par Montand me reste étranger, que le choix de montrer un combat aussi peu spectaculaire, aux enjeux peu visibles, était sans doute un défi surhumain.

Jolie poulette. |

Autre défi, ce Black Moon de Louis Malle, que je n'avais pas voulu voir à sa sortie en 1975, effarouché. Défi à la raison que ce long rêve éveillé où une jeune fille, sorte d'Alice moderne, échappe à une guerre entre femmes et hommes qui s'entretuent pour découvrir, au fin fond de la campagne, une grande maison peuplée d'habitants mystérieux.

Le plus grand mystère, c'est que cette accumulation de scènes déroutantes puisse fonctionner avec tant de naturel, d'intensité, sans donner de sentiment d'artifice — à moi du moins. Je comprends qu'on refuse tout cela en bloc, qu'on ne supporte pas de rester tout du long sans rien comprendre à ce songe dépourvu apparemment de toute clef — mais pour ma part j'ai marché d'un bout à l'autre, ou plutôt plané, en apesanteur, porté par un scénario et une mise en scène qui rivalisent de précision élégante et fluide. La scène quasi finale où deux enfants chantent, accompagnés au piano, le grand duo d'amour de Tristan et Isolde est la plus étrange des merveilles.

Eh oui, la licorne existe. |

Et le cinéma contemporain, on l'oublie ?

Que non ! Mais voir un vieux DVD chez soi est plus commode que d'aller à Paris, et les excellents programmes du SEL tout proche ne sont pas tous les mois au même niveau.

Une virée à Montparnasse, tout de même, après avoir lu les critiques sur Drive, film américain du jeune Européen Nicolas Winding Refn. «Un chef-d'œuvre intemporel, universel, inépuisable...» «coup de maître...» «mise en scène contemplative...» «poésie mélancolique...» «retenue parfois presque bressonienne...» «fulgurances poétiques...»

Nous serions-nous trompés de salle, Carole et moi ? Le film que nous découvrons est fort habile, aucun doute, et parfois émouvant, mais filmé de façon complaisante, un peu pute, avec longs silences et ralentis téléphonés, violence gratuite et flots d'hémoglobine, rubrique chic et toc. Ça ressemble à Bresson comme du grunge à Jean-Sébastien Bach. J'entends dire que ça rappelle Tarantino. Jamais vu du Tarantino. Jamais eu envie, encore moins maintenant. Alors que Bresson...

Anne Wiazemsky dans Au hasard, Balthazar de Robert Bresson |

Retour au trip rétro avec une séquence mélo-USA.

Smilin' through (Chagrins d'amour), de Frank Borzage (1941). Après Drive, le grand écart ! De la grande ville US à la campagne anglaise, de l'ultramoderne au désuet, du malin au naïf. Quand la mariée est tuée d'un coup de feu en pleine église, on ne voit pas une goutte de sang ! Le film trimballe une panoplie de clichés, la star a vingt ans de plus que le personnage, des chansons tronçonnent l'action, mais tout cela joue en faveur du film : on n'est pas loin de l'opéra et de ses charmes hiératiques, d'autant que le technicolor, décidément, est aux couleurs réelles ce que le chant est à la parole. Mise en scène habile, discrète, sans chichis. C'était une nouvelle soirée Jeune cinéma au Champo, merci à tous les deux, et à bientôt.

Some came running (Comme un torrent), de Vincente Minnelli (1958). Une petite ville du Middle-West vers 1950, haines familiales, amours, alcool — une histoire qui prend l'eau par moments mais on n'y voit que du feu, celui de la mise en scène, somptueuse mais sans esthétisme gratuit. Minnelli sait changer le plomb en or. Sinatra est encore mince, son pote Dean Martin relax comme toujours, leur copine Shirley Mc Laine sublime en pauvre conne transfigurée par l'amour. Le film figure parmi les Cent films pour une cinémathèque idéale, précieux ouvrage publié par les Cahiers du cinéma — ce qui a surpris notre invitée, une jeune Américaine plutôt fan de Tarantino, que le côté mélo faisait doucement ricaner. Elle grandira.

Vincente Minnelli, un aigle. |

Le Havre, de Aki Kaurismäki, comment le dater ? Sorti tout récemment, plongé dans le passé. Tourné dans la ville du Havre d'aujourd'hui, racontant une affaire de sans-papiers tristement actuelle, il multiplie les références à nos années 30 et 50 et prône des valeurs désuètes comme le respect de l'étranger ou la solidarité populaire — on se croirait en 1936 dans La belle équipe de Duvivier ! Qu'est-ce qu'on attend pour l'expulser, cet étranger ?

Dans la belle équipe d'Aki, Pierre Etaix, Jean-Pierre Léaud, la fille de Jean Vigo : honneur aux anciens. Le héros et sa compagne sont vieux, eux aussi. Ce film m'aide à comprendre (vu mon âge, mais pas seulement) l'importance du respect dû aux vieillards et au passé, contrepoison au cynisme et au bling-bling ambiants.

Film insolitissime, où tout est faux pour que tout soit vrai, où féérie et réalité sont copines, bons sentiments et lucidité idem. Une réalité plutôt lourde est filmée de façon légère, comme un conte de fées. Le drame s'habille d'un humour discret (finlandais ?). C'est un havre de douceur, de chaleur, c'est beau comme un dégel et sorti de là on se prend à rêver, en plein hiver néolibéral, à d'improbables printemps.

André Wilms, Blondin Miguel, Laïka |

Suis-je en train d'alluder aux élections présidentielles ? Je me le demande. Passer en revue les candidats me déprime. Un seul me paraît digne du poste et nous ne sommes pas dignes d'elle. Ses vertus scandinaves, inusitées chez nous, devraient lui rapporter en mai une veste taille XL.

Quel que soit le vainqueur, il n'y aura pas de miracle, rien qu'un léger mieux possible. Et quoi qu'il arrive, le bon peuple s'obstinera à ne rien comprendre et à se faire niquer par les malins.

Exemple : un président a soigneusement démoli le pays pendant cinq ans, a enrichi les riches et baisé les autres, sa fin de règne s'enlise dans le sordide (magouilles policières, acharnement xénophobe...), et un quart de nos concitoyens le soutiennent toujours ! Surréaliste !

Autre exemple : le nucléaire est une coûteuse folie, c'est archi-prouvé, la presse libre est pleine de cris d'alarme, de solutions alternatives prometteuses, et pourtant les mensonges d'un gros lobby continuent d'occuper le terrain, et le crétin de service continue de vous servir en ricanant sa pauvre vanne éventée : le coup de l'écolo s'éclairant à la bougie qui veut plonger la terre entière dans les ténèbres.

Économies d'énergie. |

Bonne nouvelle, malgré tout, du côté de Kokopelli, ce semencier artisanal qui lutte contre les multinationales géantes pour préserver la bio-diversité et la liberté de semer. Combat trop peu connu, d'une importance capitale (voir le site www.kokopelli.asso.fr). Une juridiction européenne récente interdisait de commercialiser des semences d'une variété non inscrite au catalogue officiel. La Cour de Justice de l'Union Européenne vient de décréter invalide cette loi scandaleuse et suicidaire à long terme. Belle victoire du Petit Poucet contre une armée de Goliaths. Pour combien de temps ?

Confie-nous, ô Sisyphe, le secret de ta pêche d'enfer !

Centrale fonctionnant au géranium enrichi. |

Un peu de musique pour évacuer les angoisses ? L'opéra de Benjamin Britten, The turn of the screw (Le tour d'écrou), créé en 1954, a plutôt de quoi les aggraver.

Cette adaptation d'une nouvelle géniale de Henry James raconte comment deux fantômes dépravés corrompent l'âme de deux enfants. Le plus terrifiant, c'est qu'on ne sait pas si lesdits fantômes existent ou s'ils sont fantasmés par la gouvernante des enfants, auquel cas les malheureux enfants... Mais ne racontons pas tout.

Pour se hisser aux mêmes hauteurs que James, Britten n'a besoin que de quatorze instruments : il fallait, pour un tel huis clos, cette musique de chambre tendue, vénéneuse, d'une violence tantôt sourde, tantôt explosive, qui alterne brusques ruptures et longs leitmotiv obsédants. Les mélopées enjôleuses des fantômes nous charment et en même temps nous glacent.

Superbe DVD. Chanteurs (Mireille Delunsch en gouvernante) et musiciens (Daniel Harding au pupitre) irréprochables. Mise en scène (Luc Bondy) saisissante, érotisant l'œuvre à juste titre, la portant à incandescence.

Fantôme. |

Le 6 janvier, à la Fondation hellénique de la Cité universitaire à Paris, j'ai eu le plaisir de présenter à une assistance plus fournie que prévu les chants populaires et les charmes crétois publiés par Alidades (Chants de mort, Médecines crétoises) ainsi que des chants d'amour inédits, traduits pour l'occasion et mis ce mois-ci en ligne ici même, cf. MADE IN GREECE, Chants d'amour). Le 27 février, dans le même lieu (47B, Boulevard Jourdan), à 20h30, j'accueillerai Ioànna Bourazopoùlou qui nous parlera de son roman Qu'a-t-elle vu la femme de Loth, paru en 2011 aux éditions Ginkgo. Un roman qui décevra sadiquement les amateurs de soleil, de mer bleue et de sirtaki, mais ravira ceux qui aiment surprises et émotions fortes.

Sur volkovitch.com, en mars, il y aura — en principe — de l'Autin-Grenier, du Garcin, du Gailly, du Griaule, du Le Beau, du Thibaux, du Rouzeau, du Sarraute encore, du Sibelius, du Malle, du Resnais et ce n'est pas tout.

Mario Mariotti, Animains (Dessain et Tolra) |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Regarder l'art comme une réalité qui fait naître des idées et non comme une application d'idées.

Le récit est refus du hasard pur, la poésie négation de tout vouloir-écrire défini et prémédité. Il faut accepter de se mouvoir dans ce clair-obscur trompeur, savoir passer sans cesse des chemins à suivre aux chemins à frayer.

Chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans le livre il n'eût peut-être pas vu en soi-même.