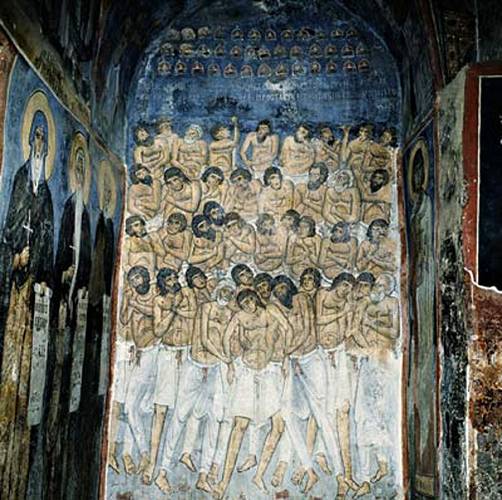

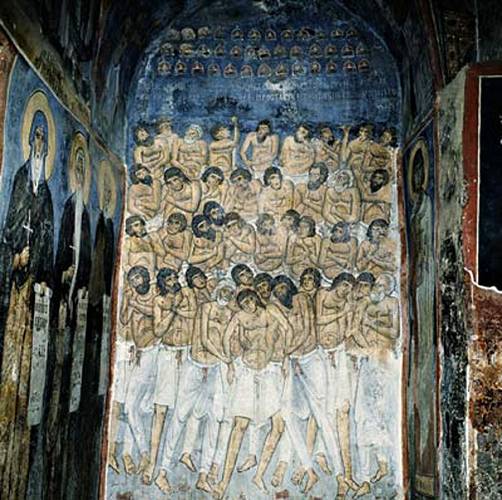

Les quarante martyrs de Sébaste.

BRÈVES

N°99 Décembre 2011

À Chypre, tout est un peu étrange et décalé — à commencer par le soleil, qui se lève et se couche bien plus tôt que chez nous. Dans ce bout d'Europe égaré aux portes de l'Orient, on croise beaucoup de Russes riches (affiches publicitaires en russe, magasins réservés aux produits russes) et encore plus d'Asiatiques pauvres qui viennent bosser. Longtemps occupée par les Anglais, l'île a gardé un côté british (on roule à gauche, on est à l'heure aux rendez-vous), un côté allemand aussi avec ce mur qui depuis trente-sept ans coupe le pays et Nicosie sa capitale en deux. Un ami grec, lui, me dit : Chypre, c'est notre Suisse. Ça se trouve à l'est, c'est plus riche, plus propre, et au nord il y a des gens qui ne parlent pas la même langue.

La frontière est désormais entrouverte, les Turcs du nord viennent de plus en plus travailler au sud chez les Grecs, mais la réunification traîne les pieds.

La vieille ville de Nicosie a un charme certain dans son délabrement, le musée archéologique vaut le détour (surtout quand on le visite en compagnie de la délicieuse Jacqueline Karageorghis, archéologue, chypriote depuis les années 50, qui en connaît le moindre tesson), mais la ville moderne est un désert froid. Quittons-la vite pour atteindre, après une bonne heure de voiture, la montagne du Tròodos, ses derniers beaux villages et surtout ses églises.

Elles sont minuscules, parfois perdues en pleine nature et cachent des fresques aussi anciennes qu'admirables. Dix d'entre elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, mais il faut parfois aller chercher la clé chez le pope et contempler sans éclairage les splendeurs qui couvrent les murs, sur un éternel fond bleu. L'ami Yves Bergeret, qui connaît le pays comme sa poche, leur a consacré un livre entier richement illustré, L'image ou le monde, sous-titré Trois voyages vers les églises peintes de Chypre, qui réussit le tour de force d'être à la fois récit de voyage, analyse pointue et poème. Dans le prolongement de son travail chez les Dogons du Mali, Bergeret voit dans les peintres anonymes de ces fresques des poseurs de signes et dans ces images un message qui va au-delà du discours religieux manifeste. Vision hautement originale, sans doute pas très orthodoxe (les ecclésiastiques approchés par l'auteur ont modérément apprécié le parallèle avec des païens africains), mais le regard du poète, pénétrant, fervent, finalement très respectueux, ne choquera que les crapauds de bénitier.

Pas eu le temps de discuter longuement avec le vieux pope du village d'Askas, personnage extraordinaire me dit-on ; pas eu le temps non plus d'assister à un service religieux, mais Bergeret l'a fait pour nous :

«Le pope engage de longs cantiques, un et parfois deux hommes lui répondent en longues litanies. La parole chantée s'enroule et se déroule, tisse un temps autre, peu clair, sûrement non linéaire. On erre par le pouvoir du son dans un monde autre, oriental, où l'affirmation de la parole n'est ni frontale ni droite, mais caresse, approche, enrobe et déjà esquive, déjà dévie. Rien de stable. On enroule et déroule. Lentement. Les fumées touffues de l'encensoir enroulent et déroulent d'autres sensations, d'autres perceptions. On sent la main lourde de l'odeur qui traverse les cheveux, les narines, la tête ; on voit la main lourde des vapeurs qui louvoie entre les petits piliers de la nef.»

L'image ou le monde, publié par le Centre Culturel Français à Chypre en 2008, est aussi difficile à trouver, hélas, que certaines chapelles du Tròodos.

Les quarante martyrs de Sébaste. |

Instigateur de cette virée à Chypre : Mihàlis Pieris, le grand poète local, que je traduis cette année. En plus du travail sur ses poèmes, il m'a préparé un programme serré : trois spitchs en public dans la semaine, en grec. À peine rentré à Paris, je prends le train pour Arles où Nadeau et moi faisons l'ouverture des Assises annuelles de la traduction. En fait Nadeau n'a pu venir et j'ai dû organiser un dialogue avec sa voix enregistrée. Le public des Assises, où je connais presque tout le monde, y compris une trentaine de mes apprentis passés ou présents du Master, est pour moi ce que la vague est au surfeur. Moment de bonheur intense — de ceux qui le lendemain vous laissent épuisé, vidé.

Je venais là jadis tous les ans, je me suis fait rare, j'ai tort. Tout ce à quoi j'assiste cette année vaut le déplacement, à part le couac isolé d'une prestation absconsissime. Ravi, en particulier, par la reconstitution du grec de l'Iliade par Philippe Brunet, qui chante l'épopée en s'accompagnant d'une lyre ! (Et tant pis si son choix de vers mesurés à l'antique pour traduire ne me convainc pas tout à fait.) Un grand regret : n'avoir pu assister à la table ronde sur les traductions de La disparition de Perec, brillamment animée me dit-on par Camille Bloomfield.

Maurice Nadeau, centenaire. |

Diane Meur fait partie de ces traducteurs qui, de plus en plus nombreux, écrivent aussi perso. J'ai dit naguère ici même le bien que je pensais d'un de ses précédents romans, Raptus, mais je n'ai pas ouvert sans appréhension Les villes de la plaine, sorti cette année chez Sabine Wespieser : l'histoire est située dans des lieux et des temps non précisés, mais fortement exotiques et antiques, ce qui n'est pas mon genre favori. Cependant j'ai fait confiance, me laissant guider par la main ferme et douce de ma consœur, laquelle m'a peu à peu conquis.

Deux cités ennemies aux institutions déjà anciennes, un scribe chargé de recopier les lois sacrées mais qui commence à s'interroger sur leur vrai sens. Dans ce récit riche en personnages et en péripéties (il y a même de l'amour), se développe en même temps une réflexion sur la politique, le langage, la traduction, et cela devient même carrément philosophique sans qu'on s'en aperçoive, tant les niveaux de lecture sont habilement imbriqués, la quête intellectuelle du héros devenant haletante comme un thriller. L'auteure parvient même à concilier harmonieusement pessimisme de la raison (tout s'achève en guerre civile et en massacres, comme il se doit) et optimisme nécessaire : le héros, naïf et ignorant au début, est devenu un sage et poursuivra l'œuvre de son maître.

Les deux cités seront redécouvertes deux mille ans plus tard et les archéologues n'y pigeront que couic.

Dans Les portes de Gubbio (Folio) que Danièle Sallenave publia en 1980, nous sommes aussi dans une contrée imaginaire, mais bien plus récente (on nous donne même la date : 1966), qui ressemble furieusement à un pays de l'Est communiste d'alors. Dans une ville délabrée, sinistre, décrite avec une minutie brutale, où règnent policiers et apparatchiks, un compositeur mal vu du régime enquête sur un autre compositeur, lui aussi persécuté, qui est mort fou et oublié. Les personnages, tous plus ou moins vieux ou malades — une jeune femme exceptée — ont pour seul refuge les souvenirs d'un passé lointain, moins rude, et le commerce des morts.

Fragmenté en apparence (on lit le journal du narrateur jour après jour), le roman est en fait une longue et lente procession funèbre qui tourne en rond, suivant un système complexe de retours en arrière, si bien que le temps bloqué n'avance plus et le lecteur se retrouve englué, prisonnier.

C'était l'un des premiers livres de Sallenave, porté par une ambition extrême, et sans doute excessive : certaines pages longuettes sentent le cours de philo. Il est vrai que d'autres, tout aussi réflexives pourtant — sur la musique, l'écriture, l'art contre la tyrannie, l'amour, la vieillesse — sont d'une profondeur, d'une beauté qui vous laisse ébloui. Un exemple parmi tant d'autres :

«Rien n'est plus concret que la musique — rien n'est plus immatériel cependant. Parfois, la musique que je rêve — d'écrire ? d'entendre ? — m'apparaît comme une ligne pure et droite, sans support et sans épaisseur, que les instruments accompagnent de leurs bavardages grossiers, tandis qu'elle se tient, très loin au-dessus d'eux, dans la haute région sans atteintes de son orgueilleuse autonomie. Elle est comme la danseuse tenue à bout de bras par son partenaire ou par tout un groupe de jeunes hommes, et qui semble les attirer vers le haut, sans effort, de tout son pouvoir irrésistible d'ascension.»

Et là encore, sur fond de désespoir généralisé, la petite lueur tout de même, lorsque le compositeur abandonné par son public écrit :

«Qu'un seul m'entende dans le secret de son cœur, qu'un seul sorte d'ici transformé, et je suis justifié.»

Tous les auteurs confidentiels apprécieront.

Notre roman sarrautien du mois, Les fruits d'or (Gallimard, 1963), met en scène lui aussi un créateur et son œuvre, mais de façon radicalement différente : ni l'un ni l'autre n'apparaissent, le sujet, ici, étant les réactions du public au livre. Sarraute va ici plus loin encore que dans Le planétarium : il n'y a là ni personnages identifiés, ni intrigue — mis à part le parcours du livre, Les fruits d'or, porté aux nues par la mode puis oublié.

Nous avons là d'abord une satire des milieux intellos dans leurs deux versants, conformiste et anti-conformiste, une fine comédie où l'on se renvoie les mots comme des balles de ping-pong. Mais l'essentiel est évidemment ailleurs, dans les rapports humains infiniment complexes et changeants — et plus violents encore ici, peut-être, que dans les précédents romans. Avec l'évidente ambition de faire quelque chose avec rien. Beaucoup de bruit pour rien, tel pourrait être le sous-titre des Fruits d'or. Tout va se déglinguer, se dégonfler, les mots répétés, au lieu d'acquérir du poids, perdre leur substance, les phrases inachevées pulluler, le rire se changer en vertige et angoisse, le livre tant discuté retourner au néant.

Ce qui reste ? L'effort de l'artiste, la recherche infinie, l'approche de quelque chose de neuf, d'inconnu, que Sarraute n'avait sans doute jamais si admirablement décrite :

«...je ne sais pas bien ce que c'est... c'est quelque chose comme ce qu'on sent devant la première herbe qui pousse sa tige timidement... un crocus encore fermé... C'est ce parfum qu'ils dégagent, mais ce n'est pas un parfum, pas même encore une odeur, cela ne porte aucun nom, c'est une odeur d'avant les odeurs... Il me semble que c'est cela... C'est quelque chose qui me prend doucement et me tient sans me lâcher... quelque chose d'intact, d'innocent... comme les doigts fluets d'un enfant qui s'accrocheraient à moi, la main d'un enfant qui se blottirait au creux de ma main.»

Nathalie Sarraute, années 60 ? |

Dernière fiction au menu de ce mois, dans un registre nettement plus classique : Silbermann de Jacques de Lacretelle, et sa suite, Le retour de Silbermann, tous deux en Folio. L'auteur les écrivit en 1922 et 1932 respectivement ; quant à moi, coïncidence, je viens de lire le second, tiré au sort par la main de Carole, dix ans après le premier. Silbermann raconte l'amitié entre un lycéen juif très brillant et un jeune protestant qui ressemble fort à l'auteur, sur fond de persécutions antisémites qui amèneront le jeune homme à maudire la France et la quitter. Le livre eut alors un grand succès, mérité, avec son plaidoyer antiraciste sans mièvrerie, son portrait vengeur d'une bourgeoisie cruelle et bornée, ses personnages contrastés, décrits sans complaisance : Silbermann est tout sauf une image d'Epinal et le narrateur a ses défauts lui aussi. Tout cela dans une belle prose classique sans âge, ce qui fait du bien aussi, de temps en temps.

Le retour de Silbermann, dans la même veine, est très court et surprenant. Le narrateur ne reverra pas Silbermann : après avoir échoué dans ses projets américains, son ami est mort à son retour en France, à vingt-trois ans, dans la misère et le désespoir. Une fin qu'il aura largement provoquée avec un terrifiant masochisme. «Bientôt, par une incroyable dépravation d'esprit, cette jouissance du malheur devint sa seule passion, la seule idée qui le retînt à l'existence.»

On a rarement vu un auteur s'acharner à ce point sur son héros ! Lacretelle prend soin toutefois, habilement, de ne pas en faire l'incarnation du Juif — ce qu'il est pourtant par certains aspects : Silbermann est en révolte y compris contre sa communauté, qu'il méprise. À moins que ce ne soit là, mystérieusement, un des replis cachés de l'âme juive, conséquence lointaine de tant de persécutions ? «Silbermann apercevait, au terme de sa destinée lamentable, une vision qui le grisait, une espèce de royauté, de place élue : il était le plus malheureux des Juifs.»

Silbermann, messie inversé ?

Sous l'Occupation, antisémitisme ordinaire. |

Fin de parcours aussi, après sept mois de voyage, pour Isabelle Fremeaux et John Jordan, que nous avons suivi sur les Sentiers de l'utopie (Zones éditeur) pendant à peu près le même temps.

Dernière étape, le Danemark où Copenhague abrite le squat le plus grand d'Europe, 900 habitants, tout un quartier qui survit là depuis quarante ans. Une réussite étonnante, un lieu attachant doté d'une âme très forte, modèle d'organisation souple, même si rien ne nous est caché de ses zones d'ombre : l'alcoolisme rampant, un trafic de drogue envahissant, une incapacité à organiser les discussions de façon efficace, et le bras de fer permanent avec un gouvernement de droite dure — car les droites dures sévissent partout, jusque dans ces pays du nord qu'on croit peuplés de citoyens mûrs et raisonnables. Quand trouvera-t-on le vaccin contre l'infection ? Quand les peuples cesseront-ils de voter, ces grands benêts, pour une petite minorité qui les empapaoute allègrement ?

Maison à Christiania. |

Notre Andouille du mois est formelle : c'est le sport qui abrutit les masses. Elle serait fort énervée, je le crains, en lisant mon dernier bouquin, Cours toujours (éditions des Vanneaux, 12€), lequel prend un départ d'une sage lenteur, tandis que paraît un autre petit bouquin sur le même sujet, tout aussi énervant, Le goût de courir, dans la collection sympa «Le goût de...» du Mercure de France. 130 pages d'extraits pris aux meilleurs auteurs, d'Hérodote, Homère et Virgile à Claude Simon. Le poème de Montherlant est nul et Baudrillard comme toujours brillamment à côté de plaque, mais les pages de Jean Prévost, Alan Sillitoe, Georges Perec, Paul Fournel et Jean Echenoz donnent envie de relire ces maîtres-livres que sont Plaisirs des sports, La solitude du coureur de fond, W ou le souvenir d'enfance, Les athlètes dans leur tête, Courir... Et d'aller soi-même s'éclater sur les routes ou les chemins.

Le compilateur, Antoine de Gaudemar, fait cette remarque essentielle sur quoi je n'ai pas assez insisté dans Cours toujours (éditions des Vanneaux, 12€) : «Dans ce monde si rapide, la course à pied ralentit le temps. (...) De nos jours, courir — à pied — est un acte de décélération.» Eh oui, courir apprend la lenteur. Et je ne suis pas moins ravi de ce que je lis sous la plume de Joyce Carol Oates, sur la course de fond associée au travail d'écriture : «Si je me suis colletée avec des problèmes de structure pendant une longue matinée de travail, laborieuse, frustrante, parfois désespérante, je parviens généralement à les débrouiller en courant l'après-midi. Les jours où je ne peux pas courir, je ne suis pas «moi-même» et quel que soit le «moi» que je suis alors, il me plaît beaucoup moins que l'autre.» Encore un passage que j'aurais dû inclure dans mon Cours toujours (éditions des Vanneaux, 12€).

Prête à l'envol. |

Reculé tant que j'ai pu le moment de parler poésie, car je ne suis pas fier de moi. Pas à la hauteur, une fois de plus. Emmanuel Laugier, né en 1969, est l'un de ces jeunes poètes qu'on m'a chaudement recommandés comme étant l'un des piliers de la nouvelle poésie française. Il est déjà l'auteur d'une dizaine de recueils, dont For, le plus récent, publié chez Argol en 2010. 250 pages et presque autant de poèmes qui pourraient bien n'en former qu'un seul, au long d'une route parcourue en voiture dans la nuit noire. Et moi aussi, lecteur, je suis sur une longue route obscure,

telle / et continue la route / fait un creux lointain / qu'on ne voit pas puis / tourne sèche derrière une montagne / ne / la voyant plus alors que / imaginée elle aussi / derrière le crâne / fait son tour / invisible puis / d'un même tour / revient devant

et me voilà tout à fait égaré. Je ne dis pas que c'est mauvais, oh non. Il faudrait pour cela que je me sente capable de juger, que je comprenne où l'on m'emmène.

Allez, courage ! Le mois prochain je remonte en voiture, en changeant de chauffeur.

Tiens, Jeanne Moreau en 203 décapotable ! Plus vintage tu meurs. Mariée à un richard, elle quitte son amant playboy joueur de polo pour un jeune type en deuche, à la grande joie du spectateur. C'est le deuxième film de Louis Malle, Les amants, qui fit scandale à sa sortie en 1958. Un demi-siècle plus tard, les ébats de ces amants-là ne nous choquent plus, même si les images restent imprégnées d'une sensualité intense. Louée soit Jeanne Moreau en état de grâce, tout au long d'une nuit d'amour magiquement filmée. On déplore un peu de ne voir vite expédiée l'arrivée de la passion, mais ces choses-là ne sont-elles pas soudaines ?

Je ne regrette pas de ne pas avoir vu Les amants à l'époque. Le film aujourd'hui m'apparaît à la fois tout vieux et tout neuf, comme une photo inconnue retrouvée dans un grenier, nimbé de mélancolie, auréolé d'une jeunesse insolente.

Les amants en pleine action. |

Un homme meurt... et aussitôt ressuscite. Il mourra pour de bon bientôt, et sa jeune compagne promettra de le suivre. C'est L'amour à mort d'Alain Resnais. Comment comprendre ce titre : l'amour confronté à la mort ? L'amour fou ? L'amour et la mort, on a l'impression de les voir au cinéma pour la première fois. Le film aligne les scènes périlleuses (longues discussions ou situations extrêmes) sans jamais trébucher, grâce à un quatuor d'acteurs prodigieux (Arditi, Azéma, Ardant, Dussollier) et à une mise en scène en rapport. Je n'avais pas été emballé à l'époque par les interludes (musique de Henze sur fond d'écran neigeux) ; cette fois plus de réticence, ils m'ont paru parfaits en porte entrouverte sur l'invisible, dans ce film totalement musical jusqu'au moindre geste, au moindre mouvement de caméra.

«Car l'amour est fort comme la mort.» |

Côté musique, c'est à la médiathèque de Chèvres, assez bien pourvue en CD, que j'aime aller à la (re)découverte. Ce mois-ci, peiné sur les œuvres de X, compositeur français contemporain, d'un raffinement chichiteux, avant de me consoler avec un opéra de Ralph Vaughan Williams, compositeur anglais du siècle passé dont j'ignore à peu près tout. Sur un livret délicieusement futile et inepte, The poisoned kiss, sous-titré «a romantic extravaganza», aligne des numéros qui n'ont rien de révolutionnaire, mais vont de l'agréable au délicieux comme certaines siestes du dimanche.

La grande émotion, ce mois-ci, m'est venue dans une rame du métro parisien sur la ligne 9. Un accordéoniste Rom, comme on en voit tous les jours. Presque tous jouent les deux ou trois mêmes rengaines avec les mêmes fautes de rythme, violant sauvagement la musique sous nos yeux, mais celui-ci la lance dans un galop tourbillonnant, un air de son pays sûrement mais qui ne ressemble à rien, qui n'en finit pas, qu'il invente à mesure dans une espèce de transe, la musique toujours penchée en avant comme une vague déferlante prête à s'effondrer mais qui continue, qui continue incroyablement, et moi souffle coupé je l'observe dans le reflet de la vitre, son visage sombre et figé, la vieille bête épuisée entre ses mains haletant comme une folle, les gens autour de moi figés aussi comme s'il ne se passait rien. Comment peuvent-ils ? Sont-ils sourds ? Sont-ils morts ?

Cinq ou six stations sont passées, comme si le type nous avait oubliés, nous et nos sous. Et quand il passe enfin avec sa sébile, je suis seul à donner, trop intimidé, trop coincé pour lui dire ne serait-ce que merci.

Il y a des moments comme ça où on se sent bien seul. Eva Joly doit connaître, elle sur qui tout le monde, journalistes et politiciens, a craché ces jours-ci. Son crime : tenir tête au candidat dit socialiste. Elle refuse carrément le nucléaire, qui pour nous, depuis tant d'années, va de soi ! Elle refuse aussi les petits arrangements, les prudents calculs des caciques écolos !

Ils ont raison, ceux qui l'injurient : Eva Joly est une étrangère. Non, je ne parle pas de Norvège ! C'est bien pire. Cette femme-là ne fait pas partie du club. Elle voit plus loin que les autres, plus loin en tous cas que sa petite carrière. Elle est honnête en plus ! Ni cœur dur, ni couille molle, elle détonne violemment dans le paysage politique. Elle est gênante pour les hommes politiques. Elle émet des radiations actives. C'est pourquoi nous avons tant besoin d'elle. Et c'est pourquoi elle va se planter grave aux élections. Trop bonne pour les Français, l'étrangère.

Le dire, le redire... |

Mais ce qu'il y avait de plus important à dire ce mois-ci, c'est Judith Bernard qui l'a dit, une fois de plus, dans sa chronique d'Arrêt sur images du 8/11, «Indignés de France». Elle était l'autre jour à la Défense pour soutenir nos Indignés. Elle n'a trouvé qu'une petite poignée de courageux face à des nuées d'argousins — alors qu'au même instant, dans d'autres pays, des foules immenses... D'où une sainte colère, une colère flamboyante contre ces Français si prompts à ouvrir leur gueule et si lents à se bouger le cul. Cette chronique de Judith Bernard, il faudrait la lire dans les écoles, histoire de réveiller ne serait-ce que quelques jeunes de plus. Mais sommes-nous encore capables d'ouvrir les yeux ?

Vaste programme. |

En décembre, le samedi 3 à 19h, je serai à la Maison de la Grèce, 9 rue Mesnil, Paris (XVIe) pour une soirée consacrée au Beau capitaine de Mènis Koumandarèas. Le vendredi 9 à 19h, à la bibliothèque de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), Xavier Bazot dialoguera avec François Thibaux et je me réjouis d'aller retrouver là-bas ces deux écrivains que j'admire profondément.

Sur le site en janvier, Sarraute encore ; Duhamel, Modiano, Rouzeau, Revaz, Lax, les frères Grimm ; virée bretonne avec notamment Olivier Cousin ; côté cinoche, Malle et Resnais toujours, mais aussi Heynemann ; côté musique, Szymanowski.

Mario Mariotti, Humains (Dessain et Tolra) |

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les philosophes sont des violents qui, faute d'armée à leur disposition, se soumettent le monde en l'enfermant dans un système..

La confusion mentale est pathologique quand on est seul, normale quand on est plusieurs.

Tout ce qui contribue à intensifier le sentiment national, à le passionner, à lui donner le caractère de repliement méfiant et d'animosité contribue par là-même à créer le milieu favorable au développement et au succès du fascisme.