Château de Jumilhac (Dordogne).

BRÈVES

N°96 Septembre 2011

Pendant trois jours, de Limoges à Toulouse, dans la petite voiture louée, il suffit de quitter autoroutes et nationales pour se sentir délicieusement perdu. On croise des rivières étroites, ombreuses, dormeuses, Vienne, Dordogne, Lot ou Tarn, et l'on dirait la même rivière, ses eaux immobiles soulevées à peine par le souffle léger du sommeil. Des paysages pour Ludovic Janvier, qui a parlé mieux que personne des cours d'eau français dans son livre, Des rivières plein la voix. Dans les vallées, sur les hauteurs, les beaux villages pullulent, et l'on découvre à tout bout de champ des châteaux fabuleux dont on ignorait jusqu'au nom : Jumilhac, Excideuil, Hautefort... Inépuisables richesses.

Nous longeons le Massif central, dont on découvre par instants les montagnes bleues au loin. Brève nostalgie des randonnées passées. On y reviendra un jour, en voiture et peut-être même à pied comme autrefois.

Un nom sur la carte : Sousceyrac. Brusque envie — pas le temps, hélas — de faire un crochet par là-haut, sur le plateau du Ségala, à cause d'un roman de Pierre Benoît dont j'ai lu le premier chapitre à quinze ans. Noter de lire Le déjeuner de Sousceyrac. — Comment ? Tu serais cap' de t'envoyer du Pierre Benoît ? — J'en serais sans doute moins charmé aujourd'hui, mais qu'est-ce que la vie sans risque ? Les bouquins de la star de nos grands-mères doivent encore se trouver sur Amazon...

Château de Jumilhac (Dordogne). |

Puisque nous voilà partis, continuons sur Les sentiers de l'utopie, troisième épisode. Avant de quitter l'Espagne, Isabelle Fremeaux et John Jordan rendent visite à un lieu de rêve : Can Masdeu, bulle de campagne cachée en plein dans Barcelone. Une ancienne léproserie à l'abandon a été squattée et remise en valeur par des adeptes de l'agroécologie, laquelle combine savoirs ancestraux et recherche scientifique de pointe.

L'organisation du groupe vise à préserver l'équilibre entre vie collective et besoins individuels, dans un mélange apparemment harmonieux de rigueur et de souplesse. On travaille dur, ce qui n'empêche pas de pratiquer le yoga, la danse, la méditation. Car «le développement personnel et la spiritualité ne sont pas vus comme un luxe un peu narcissique mais comme une approche nécessaire à un bon équilibre individuel et collectif.»

Également remarquable, l'effort de ces jeunes marginaux pour s'ouvrir à la population locale en leur offrant divers services, avec succès, semble-t-il. Et si la vie à Can Masdeu, nous dit-on, n'est pas toujours un lit de roses, c'est que toutes ces aventures communautaires doivent mener un combat juridique épuisant contre les institutions en place, terrifiées par ces modes de vie différents qu'elles font tout pour étouffer.

De là on passe en France, à la Vieille Valette, hameau abandonné au fond des Cévennes, squatté et retapé à l'ancienne par des artistes un peu spéciaux. Nous sommes là dans un bastion anarcho-punk, voué aux arts (sculpture sur pierre, danse, théâtre), où la vie associative est assez réduite, ainsi que les relations avec l'extérieur. Vu le profil assez extrême des squatteurs, la fraternisation avec les autochtones n'était pas acquise d'avance ; ils n'ont même pas essayé, vivent repliés sur eux-mêmes, éloignons-nous pour ne pas déranger.

Le trip chez les freaks se prolonge avec le nouveau polar de Luc Blanchard, Ni Dieu ni maître (Éditions Studio-graph), second volume d'une série intitulée Opération humide. Voilà un roman noir qui porte bien son nom — noir comme l'anarchie : quittant la bonne ville de Chèvres, berceau de l'auteur ainsi que le mien, l'inspecteur Leguilchet est chargé d'infiltrer les réseaux anars internationaux, à Paris puis à Bologne. Nous sommes en 1978, date-clef : les groupes clandestins d'extrême gauche sont plus actifs et pourchassés que jamais (l'enlèvement d'Aldo Moro, c'est à ce moment-là), tandis qu'on assiste aussi aux débuts d'Internet. Mon concitoyen Blanchard, sérieusement documenté, nous balade parmi les diverses factions, mao-dadaïstes, situationnistes, post-structuralistes, anarcho-punks, écolo-utopistes et surtout archéo-hackers inventeurs sous nos yeux de la guerre électronique, le tout constituant des «îlots de résistance qui, tout autour du globe, sont comme un chapelet d'îles tenues par des pirates.»

L'auteur glisse en douceur sur les aspects les plus violents : le créneau des héros de son livre, c'est plutôt le «terrorisme poétique» et le «sabotage artistique» à coups de «bombes logicielles». L'auteur suit les lois du genre avec maestria, messages secrets, embrouilles, rebondissements, et comme de juste on finit par ne plus bien comprendre, et c'est bien ainsi : la réalité n'est-elle pas toujours opaque ? D'autant que les fumées de cannabis n'arrangent rien. Atout supplémentaire, l'hypermodernité (d'il y a trente ans...) voisine ici avec le passé le plus vénérable : les dieux grecs font plus que de la figuration, l'intrigue a un aspect épreuve initiatique fort bien venu et la fin est nettement dionysiaque. Tout cela joliment torché, la beauté féminine inspirant à l'auteur des bonheurs d'écriture du genre :

«...elle glissa jusqu'à son lit en enlevant son T-shirt. La nuit passa comme une caresse.»

Ou bien :

«À quatorze heures elle disparut et l'air cessa de vibrer.»

Mmm, on en redemande.

Je n'aime pas les voyages, et voilà qu'il faut maintenant se taper la Russie à cause de Carole dont la main a sorti du chapeau, lors du tirage au sort mensuel, le Tolstoï de Pietro Citati publié naguère chez Denoël.

Aïe, Tolstoï. Nos rapports sont difficiles. Son puritanisme final me débecte, La sonate à Kreutzer m'a glacé, je n'ai toujours pas lu Anna Karénine et j'ai calé dans Guerre et paix, à trente pages de la fin — ma plus grande humiliation de lecteur, mon Waterloo.

Ce Tolstoï est moins une bio qu'un portrait, un essai. L'enfance est passée à l'as et les grandes œuvres analysées en détail. Le tout un peu longuet sans doute, mais il faut le comprendre, le signor Citati : pour une majorité de lecteurs, plus le bouquin est gros, plus c'est sérieux.

Et après tout, le sujet invite à la démesure : Tolstoï est effrayant. Hypersensible, hyperactif. Boulimique de savoir et de perfection. Exalté, cyclothymique, mégalo en même temps que maso. Impossible de le juger, il dépasse tout jugement, Protée, caméléon — chacun de ses personnages, c'est lui. Le romancier à l'état pur. Sa vie, dit-on, fut un enfer, lui qui avait tout pour être heureux.

Ce que je préfère chez lui : sa mort, cette fugue finale en plein hiver, à la fois humble et orgueilleuse.

Les passages où ce bon Tourgueniev apparaît ont la douceur d'une gorgée d'eau fraîche dans la fournaise.

Lev Nikolaïevitch Tolstoï peint par Jan Styka. |

Au point où nous en sommes, poussons jusqu'en Afrique avec pour guide Yves Bergeret.

Nous avons fait un bout d'études ensemble, Yves et moi. Puis, devenu poète, il a été mon premier éditeur de poésie dans les années 80, à l'enseigne des Cahiers du Confluent, avant qu'il ne ferme boutique et que nos chemins divergent. Nous nous retrouvons de temps à autre, entre deux de ses voyages. Il me raconte Chypre, la Sicile ou le Mali. Ce passionné de montagnes et autres lieux déserts a en même temps le don de la rencontre et de l'échange. Où qu'il aille, il découvre non seulement l'âme des lieux, mais celle de leurs habitants privilégiés. Témoin son travail au Mali avec des artistes locaux, qu'il appelle poseurs de signes. Initié par eux aux secrets ancestraux, il mêle ses poèmes à leurs créations picturales sur des toiles ou des rochers en pleine nature. Un livre raconte cette expérience dont je ne connais pas d'autre exemple, où l'art dépasse le cadre étroit de l'esthétique pour aller plus loin, plus profond. (Euh... N'est-ce pas là, en fait, une définition de tout art véritable ?)

Si la montagne parle (Voix d'encre) n'a que le défaut d'être trop court, qui rassemble en 60 pages un récit dépouillé, dense, discrètement fervent, quelques photos du désert et les très intenses dessins à l'encre de Yacouba Tamboura.

Yves Bergeret et Yacouba Tamboura à la montagne de Kantakine ... |

L'été, pour le pantouflard que je suis, c'est aussi l'occasion de revenir chaque année à deux auteurs chéris et heureusement prolifiques. Le mois dernier, Dhôtel. Et ce mois-ci ?

Un cadeau à qui devine.

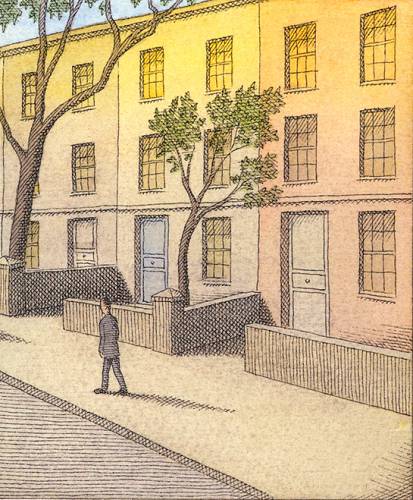

Du plus loin de l'oubli (Folio) n'est sans doute pas son meilleur roman, mais comment ne pas tomber sous le charme de cette histoire modianissime d'une brève rencontre entre deux jeunes gens ? Lui, paumé comme l'auteur le fut à vingt ans ; elle, mystérieuse et fuyante comme il se doit. Retrouvailles fugitives quinze ans, puis trente ans plus tard. L'équivoque habituelle entre autobiographie et fiction, ingrédient essentiel du charme modianesque, est ici poussé assez loin ; j'allais dire que la fiction en devient comme empoissée de réalité, mais en même temps c'est le contraire : l'histoire entière se fait de plus en plus immatérielle, fuyante comme l'héroïne — à preuve le récit de la première nuit d'amour, qui atteint des sommets de litote, ou cette page vers la fin, trente ans après, où la femme n'est plus qu'un fantôme et l'homme au bord de se dissoudre :

«Et aujourd'hui, premier dimanche de l'automne, je me retrouve sur la même ligne, dans le métro. Il passe au-dessus des arbres du boulevard Saint-Jacques. Leurs feuillages se penchent sur la voie. Alors, j'ai l'impression d'être entre ciel et terre et d'échapper à ma vie présente. Rien ne me rattache plus à rien. Tout à l'heure, à la sortie de la station Corvisart qui ressemble à une gare de province avec sa verrière, ce sera comme si je me glissais par une brèche du temps et je disparaîtrai une bonne fois pour toutes.»

Disparaître, autrement dit retourner dans le passé à la recherche de la disparue. Passage-clef, fait avec presque rien, pour moi le plus émouvant du livre, qui m'oblige à retirer ce que j'ai dit : Du plus loin de l'oubli ne serait-il pas, au fond, l'un des plus beaux Modiano, digne prélude au roman suivant, le sublime Dora Bruder ?

Couverture du livre. |

Régal aussi avec un autre habitué de ces lieux, François Thibaux, dont nous terminons bientôt l'intégrale. Son Taureau de feu (Nil éditions) nous plonge cette fois-ci dans un village espagnol écrasé de chaleur.

«Ici coule la sueur ; et jamais il ne pleut. La vie sauvage a fui pour toujours cette terre où ; les oreilles à l'horizontale, les mulets eux-mêmes semblent attendre les nuages et les trombes que nul n'espère plus. Ici règnent le roc, la poussière, l'odeur des porcheries et la statue de San Cristobal, patron des exilés. Au sommet de l'église, les épaules voûtées et le menton sur les genoux, huit monstres de pierre soutenant le clocher qu'ils entourent contemplent depuis des siècles, jusqu'au bleu inaccessible des montagnes, la désolation des oliviers.»

Malgré le changement de décor, on n'est pas trop dépaysé : l'histoire est du pur Thibaux, avec ses personnages excentriques, artistes le plus souvent — les uns célèbres, d'autres besogneux —, leurs secrets douloureux, les nuits passées à jouer du piano, l'alcool et le sexe qui coulent à flots (comment fait-il, ce diable d'homme, pour nous donner toujours des scènes de sexe originales ?), des femmes-déesses qui se donnent dès le premier regard, et en prime un défilé orgiaque à souhait.

Quand on pense que les livres de ce romancier au souffle inépuisable, à l'heure actuelle, sont presque tous épuisés !

L'été, les vacances, n'est-ce pas l'occasion de se laisser un peu aller ? Eh bien cédons aux plaisirs coupables en feuilletant d'un doigt languide quelques pages d'Anna de Noailles. L'aristocratique poétesse, illustre de son vivant voilà un siècle, est aujourd'hui bien oubliée — à juste titre, ricanera-t-on. J'avoue pour ma part un penchant vaguement pervers pour les charmes de la star déchue. Le temps, faisant disparaître ce personnage insupportable, a facilité l'accès à l'œuvre alors même qu'elle la démodait cruellement. La pénombre n'est pas trop défavorable aux appas poétiques de la vieille comtesse. Dans le fatras kitsch de ses poèmes, je me réjouis de découvrir, entre deux cucuteries, une belle image sensuelle — peut-être un peu trop voyante, comme un fruit mûr au bord du blet, mais de ne pas savoir si l'on aime ou pas fait partie de mon plaisir coupable.

Son «cœur tumultueux», son «âme excessive», par-delà la pose et la vanité, ont quelque chose de candide et d'attendrissant.

L'heure est suave et lourde ainsi qu'un fruit mûri...

D'accord, ce «suave» me fait sourire moi aussi, et la rafale de [i] en fin de vers me semble excessive, et pourtant, au fond de moi, un gourmand salive en cachette.

La forêt, les étangs et les plaines fécondes

Ont plus touché mes yeux que les regards humains...

Eh oui, elle n'a sans doute aimé qu'elle-même, et alors ? N'est-ce pas là une maladie banale chez les artistes ?

La joie et la douleur sont de grands compagnons,

Mon âme qui contient leurs battements farouches

Est comme une pelouse où marchent des lions...

Image croquignole, certes. Madame est parfois grandiloquente et maladroite, mais laissons-nous imprégner par sa sensualité chaude, ses voluptés panthéistes, ses humbles extases jardinières, parcourons ses poèmes oscillants sans cesse entre l'émouvant et le ridicule, comme on s'offre un tour de montagnes russes, avec un léger début de mal de mer.

Je serai libre enfin de crainte et d'amertume,

Lasse comme un jardin sur lequel il a plu,

Calme comme l'étang qui luit dans l'aube et fume,

Je ne souffrirai plus, je ne penserai plus...

Ce poème, «Le verger», dans Le cœur innombrable, me sert de base à un exercice d'écriture au Master de Charles V. Mes apprentis traducteurs se marrent doucement, c'est vrai, mais j'en ai connu un, il y a quelques années, qui connaissait des poèmes son Anna chérie par cœur !

Je la lis dans un volume de la collection Orphée, intitulé L'offrande, qui rassemble des poèmes de divers recueils — semble-t-il, aucune précision n'étant donnée. On ne félicite pas l'anthologiste.

Madame la comtesse. |

Bon, la rentrée approche, on se ressaisit, au boulot ! Nous allons, tout au long de l'année scolaire, parcourir l'œuvre de Nathalie Sarraute. Et commencer — négligeant à tort les étonnantes petites proses de Tropismes — avec le premier roman, Portrait d'un inconnu, publié en 1948.

Titre à double sens, et roman-manifeste : l'inconnu, c'est un visage sur un tableau brièvement évoqué, c'est surtout le monde nouveau que l'auteure explore, en même temps qu'elle commente son exploration. Elle a déjà découvert son monde : ces mouvements intérieurs infimes et pourtant grouillants, violents, qui se déclenchent quand deux ou plusieurs humains sont en présence ; leur cristallisation en mots — des mots-clichés, doublement faux, puisque réducteurs et dissimulateurs ; les rapports humains tendus, sournoisement agressifs («L'enfer c'est les autres», se dit-on, Sartre ayant rédigé la préface) ; l'instabilité permanente, rien n'étant jamais acquis, toute médaille laissant voir son revers, les clichés rassurants eux-mêmes volant bientôt en éclats.

Une seule chose m'étonne : Sarraute a toujours brocardé la psychologie dans le roman, alors que de toute évidence elle porte l'analyse psychologique plus loin encore...

Le sarrautolâtre que je suis mettra tout de même un petit bémol : l'effort extrême de l'auteure pour ne pas trop identifier ses personnages gêne parfois le lecteur plus que nécessaire, et ce flou contribue sans doute à ce que l'action, souvent, se fige en une suite de tableaux. Le personnage du narrateur, quant à lui, est parfois très proche d'un narrateur omniscient déguisé...

Mais peu importe. Le lecteur attentif est subjugué par l'extrême richesse en images, la phrase tâtonnante mais précise, vrai sismographe, prodigieusement expressive.

Le plus émouvant dans ce Portrait d'un inconnu — je ne m'en souvenais pas — c'est l'aveu à demi-mot de ce que cette exploration a de douloureux, voire de dangereux. Le narrateur, en grande partie double de l'auteur, raconte que ses parents, jadis, effrayés par ses facultés de pénétration, l'ont emmené chez un psy. La terrible page qui suit montre bien tout ce que l'entreprise — par ailleurs souvent près de basculer dans la comédie — contient de souffrance et de désespoir :

«Ils ne sont pas pour moi, les ornements somptueux, les chaudes couleurs, les certitudes apaisantes, la fraîche douceur de la ''vie''. Pas pour moi. Moi je ne sais, quand ils daignent parfois s'approcher de moi aussi, ces gens «vivants», ces personnages, que tourner autour d'eux, cherchant avec un acharnement maniaque la fente, la petite fissure, ce point fragile comme la fontanelle des petits enfants, où il me semble que quelque chose, comme une pulsation à peine perceptible, affleure et bat doucement. Là je m'accroche, j'appuie. Et je sens alors sourdre d'eux et s'écouler en un jet sans fin une matière étrange, anonyme comme la lymphe, comme le sang, une matière fade et fluide qui coule entre mes mains, qui se répand... Et il ne reste plus, de leur chair si ferme, colorée, veloutée, de gens vivants, qu'une enveloppe exsangue, informe et grise.»

Jusqu'ici, rien que des habitués du site, pas le moindre nom nouveau ! C'est le moment d'aller voir chez Malherbet.

Emmanuel Malherbet, non content de porter à bout de bras les éditions Alidades, publie également la revue Chemin des livres, qui commente plusieurs fois par an quelques parutions récentes, et dont le sommaire à chaque fois me fascine, avec son penchant pour les genres et les auteurs dédaignés par les grands médias. Dans le n° 21 de mai dernier, à côté de noms que je connais (les poètes Guennadi Aïgui, Andrea Zanzotto, Jacques Ancet), je trouve recensés, encensés, des gens dont j'ignore tout : Josef Kjellgren, romancier suédois... Olivier Shesne et Christian Viguié, poètes français... Longue vie à Chemin des livres, guide sûr et salubre contre-pouvoir.

Parmi les nouvelles parutions d'Alidades, coup de cœur pour Territory / Territoire du poète irlandais contemporain Patrick Deeley, en édition bilingue.

Il me rappelle un peu Seamus Heaney, ce Deeley, poète du réel — un réel sans gloire, déshérité. Il nous emmène dans une campagne rugueuse, terreuse, trop souvent souillée par les hommes et leurs industries, qui lui inspire une méditation simple et forte.

Une plongée dans l'eau fraîche d'une fontaine, une nuit de vent, une piqûre d'abeille suffisent à nourrir un poème. De la plus humble vision le poète extrait patiemment une beauté, une magie discrètes. Voici le sourcier du coin au travail :

...il halète, la peau du visage tirée épouvantablement

vers le bas. On le voit prendre vingt ans

en cet instant pétrifié. Un solide coup de pelleteuse

ouvrant la terre vient confirmer son legs mystérieux.

Où la baguette s'est plantée la source est amorcée.

Et lui, tranquille, il recouvre son âge et son visage,

loin de tout ça, dans la cuisine avec une tasse de thé.

Deeley est traduit par Emmanuel Malherbet lui-même, avec force et finesse.

Autre parution chez Alidades : après la réédition l'an dernier des Chants de mort, celle d'un autre ensemble de textes anciens et anonymes : Médecines crétoises, lui aussi publié jadis chez Bergeret, lui aussi revu et généreusement augmenté. Ces formules magiques mi-chrétiennes, mi-païennes, dont l'objet, à l'origine, en Crète, était purement thérapeutique, sont devenues — autre magie — des poèmes sous nos yeux de mécréants occidentaux voués à la médecine moderne.

Des poèmes fort insolites ! Échantillons et précisions dans MADE IN GREECE.

Heureux traducteur, un peu débordé tout de même, tant les publications se multiplient. Voici, chez Circé, autre excellent éditeur de poésie, un choix de poèmes de Hàris Vlavianos sous le titre Vacances dans la réalité. Là aussi, voir MADE IN GREECE.

Côté prose, après le succès de La femme du métro, Quidam a l'idée lumineuse de rééditer un autre roman de Mènis Koumandarèas, Le beau capitaine, publié en v.o. voilà trente ans, puis en v.f. il y a près de vingt ans aux éditions du Griot. Le public français lui réserva un accueil poliment discret ; j'espère qu'il saura aujourd'hui faire fête à ce roman d'une richesse et d'une force d'envoûtement exceptionnelles — les admirateurs de la Femme du métro comprendront. MADE IN GREECE en donne un extrait.

*

Koumandarèas vient à Paris ! Il sera le 19 septembre à la Fondation hellénique (boulevard Jourdan, www.fondation-hellenique.fr), seul, et le 20 au Centre national du livre (53, rue de Verneuil, www.centrenationaldulivre.fr) en compagnie d'autres écrivains grecs. Cette soirée au CNL ouvrira le Festival Est-Ouest de Die, dans la Drôme, consacré cette année à la Grèce : dix jours de manifestations non stop, couvrant tous les arts. Koumandarèas n'y sera pas, hélas, pour raisons de santé, mais il y aura dix autres auteurs en chair et en os, dont Zyrànna Zatèli, Ioànna Karystiàni, Èrsi Sotiropoulos, Thanàssis Valtinos... À Die, me dit-on, la nature est enchanteresse, le public doué et l'ambiance chaleureuse.

Il faudrait parler aussi, côté grec, des très ambitieux projets de Cécile Odartchenko, qui anime les éditions des Vanneaux avec une passion irrésistible. On y reviendra dès le mois prochain, abondamment.

Merci à ceux qui m'ont signalé l'absence de mon Verbier. Épuisé depuis quelques mois, il sera réédité dans les prochains jours.

Les mois qui viennent seront bien chargés, comment trouver le temps de lire et de voir des films ?

Côté cinoche, déjà, moisson d'août plus riche en qualité qu'en quantité.

Alain Resnais d'abord, avec La vie est un roman, vu à sa sortie en 1983, presque totalement oublié. Oublier un film aussi étonnant ! Ai-je donc été moins désorienté alors ? L'époque, il faut dire, était plus hardie.

Dans un même lieu — un château extravagant et son parc — le film entrelace trois récits (un groupe d'amis, en 1920, se livre à une bizarre expérience collective ; un colloque un peu bidon se réunit en 1980 ; à la même date, des enfants inventent une histoire). C'est le film de la régression à l'enfance et de la quête d'un utopique avenir heureux. Le Resnais le plus libre, le plus joueur, le plus insaisissable, avec ses personnages impossibles à cerner, à figer, aimables et haïssables tour à tour.

Le DVD offre des bonus copieux et nourrissants.

Quand aurons-nous droit à l'intégrale Resnais ?

Vittorio Gassman, Sabine Azéma. |

Resnais sort bientôt son vingtième long métrage, et tout comme lui Alain Cavalier reste hyperactif à plus de quatre-vingts berges. Pater, sorti cette année, est l'un de ses films les plus décoiffants. Cavalier lui-même et son acteur Vincent Lindon y jouent à la fois leur propre rôle et celui d'un homme politique (le président de la République et son premier ministre), avec un irréalisme assumé, dans une vacillation perpétuelle qui n'est pas le moindre charme de cet objet inclassable et paisiblement effervescent. Rien de spectaculaire dans ce film à la voix douce, tout en détours inattendus, en sourires légers, tourné avec une caméra-jouet et un budget de quatre sous, où Cavalier poursuit, plus passionnant que jamais, son autobiographie et sa révolution tranquille du cinéma.

Alain Cavalier / le Président. |

Le mois dernier Carole et moi découvrions Joe Dante avec le méconnu mais épatant Panique à Florida Beach, qui nous a donné envie de voir (moi) et revoir (elle) le grand succès de Dante, Gremlins. Ça commence plan-plan à la Disney, dans une petite ville américaine aux habitants benêts, mais c'est une ruse : toute cette guimauve ne sert qu'à rendre plus violente l'apparition des Gremlins, malfaisants petits êtres qui saccagent la ville avec jubilation. La nôtre n'est pas moins grande, et eût atteint son comble si le producteur, un certain Spielberg, n'avait pas modéré son metteur en scène, qui souhaitait aller plus loin dans le sadisme joyeux et l'humour noir.

Du même Dante, on me signale un Gremlins 2 plus libre encore, plus corsé. On va se le payer.

Joe et l'une de ses créatures. |

Il n'est pas bon de se limiter aux chefs-d'œuvre. J'ai été pris, je ne sais pourquoi, d'une incoercible envie de voir Papa maman, la bonne et moi et revoir sa suite Papa maman, ma femme et moi qui firent un tabac au milieu des années 50. Je m'attendais à un spectacle des familles gentiment franchouillard, ringardisé par le temps, eh bien non : ces deux comédies drôles et pas sottes, qui dépeignent avec justesse la petite bourgeoisie de l'époque, sont encore agréables à voir. Il faut dire que le scénario est cosigné par MM. Aymé (Marcel) et Véry (Pierre) !

Le metteur en scène, Jean-Paul Le Chanois, devait tourner peu après une estimable adaptation des Misérables que je serais curieux de revoir, avec un casting de rêve (ah ! Silvia Monfort en Eponine...), et je constate que Jacques Siclier dit du bien de ce metteur en scène, trop souvent décrit comme un tâcheron, dans Le cinéma français, ouvrage merveilleux, irremplaçable, superbement illustré (deux volumes chez Ramsay). Des films oubliés à redécouvrir, il y en a deux par page dans cette caverne d'Ali Baba...

Retour au présent. Les 26, 27 et 28 août, dans le parc de Saint-Cloud où je cours tous les jours, grand festival de rock rassemblant 40 000 spectateurs de tous âges, de la grand-mère au nourrisson, cette musique-là étant devenue, avec le temps, parfaitement consensuelle.

La première année, ils avaient carrément fermé tout le parc. Par la suite, ils ont simplement dressé autour du site, dans la partie basse du parc, un bon kilomètre de hautes barrières. Cette année, on a posté en plus un maître-chien tous les cent mètres. L'an prochain, seront-ils armés ?

Voyons le bon côté des choses. Nous aurons bientôt assez de gardiens, de vigiles, de videurs, de polices et de milices privées pour résorber l'essentiel du chômage...

Autre musique, plus confidentielle. Qui connaît aujourd'hui les frères Ferret, si ce n'est les fans du célébrissime Django Reinhardt ? Les trois frères guitaristes ayant beaucoup accompagné la star, leurs noms figurent en petit dans les crédits. Mais Baro, Sarane, Matelo et leur cousin Challin avaient aussi leurs propres ensembles où ils faisaient mieux que pomper le rythme sous le chant. Les disques Frémeaux, qui n'ont peur de rien, viennent de sortir une rétrospective en trois disques, où l'on entend les trois frères au premier plan, avec notamment pour partenaires des géants de l'accordéon comme Gus Viseur, Tony Murena ou Jo Privat. Un vrai festin. On retrouve là le délectable style swing des années 40, musette-swing ou swing tout court, et les frangins, loin d'être ridicules comparés à l'idole, se montrent parfois moins classiques, plus fantaisistes et aventureux. Exemple ébouriffant, Baro et Privat dans «Panique» en 1949...

Le texte de présentation, signé Pierre Lafargue, un pur délice.

Challin, Baro et Matelo en 1938. |

En octobre ? Du roman avec Simenon (Georges), Sarraute (Nathalie), Odartchenko (Cécile) et Grenier (Daniel), de la poésie avec Dou (Dominique) et Vayenas (Nàssos), du théâtre avec Anouilh (Jean) et Podalydès (Denis), des films de Dante (Joe) et Malle (Louis). La bande son sera confiée à Elgar (sir Edward).

|

(réponse sur le numéro de la citation...)

On n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire mais parce qu'on a envie de dire quelque chose.

J'écris parce que j'ai besoin de dire quelque chose que j'ignore.

Un livre ne se fabrique pas. Il s'écrit, il avance tel un aveugle qui palpe les murs et les objets invisibles autour de lui. Nous n'exigeons pas d'un écrivain qu'il soit fou, seulement déboussolé.