Qu'en pense Darwin ?

PAGES D'ÉCRITURE

N°90 Mars 2011

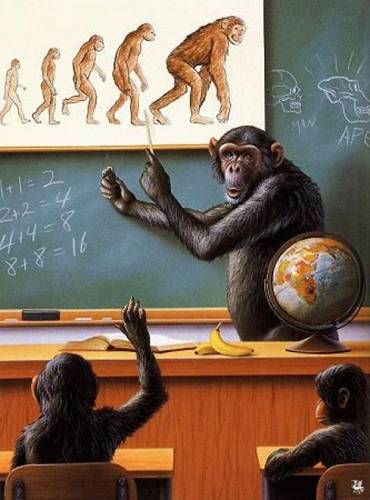

Tous les mois, donc, la main de Carole tire du chapeau le nom d'un livre oublié dans la bibliothèque d'attente, et je le lis — ou j'essaie. Cette fois, voici Les heureux jours de Monsieur Ghichka, d'Alain Gerber (Robert Laffont). Je n'avais jamais pratiqué ce romancier à succès, par ailleurs grand expert en jazz. Pas de jazz ici, mais une histoire complètement foutraque de singe surdoué, imitant à la perfection n'importe qui et n'importe quoi. Le narrateur est un pauvre nul, amoureux d'une jolie mégère qui le méprise mais qu'il épousera tout de même, avant de préférer la compagnie du singe et de courir les routes avec lui.

Il y a vingt-cinq ans, je me souviens, Z. avait violemment détesté ce bouquin, m'ôtant toute envie d'aller y voir. Je la comprends. Moi-même, dès les premières pages, suis près de décrocher. Pourtant les péripéties se succèdent à fond la caisse, burlesques ou douloureuses ou les deux ensemble, mais trop c'est trop, on n'y croit pas, on se demande où l'on va comme ça, d'autant que les personnages à peine esquissés ajoutent à l'impression d'apesanteur, de gratuité ; on peut trouver la verve de l'auteur un peu facile et pesante à la longue, décider plusieurs fois d'arrêter, mais juste alors arrive une page qui vous touche et on s'y remet.

«Le plus souvent, les gens habitaient des fermes isolées, fort éloignées les unes des autres, comme si chacun n'attendait de son prochain qu'un surcroît d'avanie. Nous apprîmes bien vite que faire sa cour à une demoiselle, en ce pays, était plus périlleux qu'en d'autres, le fait de courir la jungle en pleine nuit ou de chasser le tigre à dents de sabre armé d'un simple martinet.»

Voilà qui est bien vu, et même réjouissant. Les dents de sabre s'imposaient-elles ? Et courir la jungle ? Et certaines expressions qu'emploie Gerber, du genre «force m'est de constater», n'ont-elles pas un vague parfum de naphtaline ?

Qu'en pense Darwin ? |

Un qui ne moisira jamais chez moi en salle d'attente : le sieur Volodine, qui publiait en automne dernier trois livres en même temps, sous trois noms différents, dont le sien qui est lui-même un pseudo. Comme si l'imaginaire bouillonnait trop en lui pour se contenter d'un seul débouché. Comme si Volodine était en train d'éclater en plusieurs voix — très proches les unes des autres à vrai dire, noms différents plus que personnes distinctes —, ce que rejoint d'ailleurs le thème du premier des trois livres, Écrivains, signé Volodine et publié au Seuil. Le roman annoncé prend plutôt la forme d'une succession de récits, de portraits d'écrivains fictifs, isolés mais proches les uns des autres : tous prisonniers de l'éternel enfer volodinien, plein de bruit, de fureur, grand cauchemar collectif, concentré de ce que le monde contient de plus immonde, tous martyrs, tous vaincus et mourant sous nos yeux, si bien que les chapitres séparés finissent par former un tout, placé sous le signe du lancinant, du débordant, du proliférant — héros du roman d'un des écrivains, un écrivain dont on décrit le roman, etc. Il y a quelque chose de forcené dans cette insistance, dans ces thèmes infiniment repris et variés, dans ces listes de noms inventés, ahurissantes, qui semblent aller parfois jusqu'à l'auto-parodie au point que par moments on a presque envie de rire (comme riaient les amis de Kafka en l'écoutant se lire), en même temps qu'on baigne dans une douleur infinie. Il n'est pas interdit non plus, sur ce point, de penser à Beckett — même si Volodine et ses avatars ne ressemblent qu'à lui-même.

«...il parle tout seul. Il marmonne des noms qui reprennent ceux que Outchour Tenderekov a claironnés une heure plus tôt. Il est extrêmement troublé, extrêmement triste et il est ivre. Il s'adosse à une grille, le visage tourné vers la pluie, la veste ouverte face au vent et à la noirceur nocturne. Il dit de nouveau des noms, des éléments biographiques minimalistes, des dates d'arrestations. Sa voix est une plainte avinée, c'est aussi un reproche lancé vers la nuit. Elle ne porte pas loin, quatre ou cinq mètres tout au plus. Le vent et la fatigue l'annulent immédiatement. Mais elle s'adresse à un public invisible, aux nuages invisibles, aux ruissellements obscurs nés dans le ciel obscur, elle s'adresse aux morts.»

La lecture est toujours une aventure, et ici plus qu'ailleurs. Chez Volodine je ne suis pas dans mon élément, je plonge dans des eaux brûlantes, ou glacées, je ne sais, et pourtant j'y reviens, c'est rude mais il le faut. C'est un retour dans une caverne obscure, une sorte de parcours initiatique où s'accomplit quelque chose d'essentiel.

Mais qui est-il, cet homme qui signe Volodine, que j'ai rencontré un jour et qui ressemblait trompeusement à vous et moi ? Du fond de quel désespoir écrit-on des choses pareilles ?

Les mois prochains, nous lirons Onze rêves de suie et Les aigles puent, même auteur, autres pseudos.

Un peu de repos sera le bienvenu. Depuis longtemps je souhaite rendre visite, comme on va voir un vieil oncle bien-aimé, à celui qui portait le nom de Gérard Labrunie et s'en forgea un autre, plus sonore : Gérard de Nerval. (Sur ce pseudo il y aurait des choses à dire, l'ombre de la maladie nerveuse derrière le souvenir du Valois bien-aimé de son enfance...)

Avant d'entrer, pour la quatrième fois sans doute, dans les pages miraculeuses d'Aurélia, pourquoi ne pas faire un tour dans des régions moins hautes ? Jamais lu encore Promenades et souvenirs, quelques pages éparses, et Nuits d'octobre, simples récits de déambulations en Ile-de-France. Pages aimables, où l'on est charmé d'abord par la douceur de Nerval, son absence totale d'agressivité — ça repose en effet. Mais ces chroniques d'apparence anodine, on le sent bientôt, sont chargées d'intensité par la force du souvenir et surtout par l'ombre de la folie, souvent à peine perceptible, qui donne à cette voix par ailleurs si claire et pure un tremblement inimitable, à ces phrases toutes simples une façon mystérieuse de glisser. Errances de l'homme, de sa phrase, de son esprit. On lit en retenant son souffle. Même chose dans la Correspondance, quand on suit Gérard au fil des lettres de la fin, en particulier dans ces beaux échanges avec le docteur Blanche qui le soigna. On sent les moments où ça commence à dérailler, où comme il dit «la tête a tourné», on a le cœur serré — tout en sachant que la folie, qui l'a détruit, l'a en même temps haussé au-dessus de lui-même.

Justement, voici les poèmes, au tout début du tome I de la Pléiade. Une quarantaine de pages en tout, dont la poignée de poèmes des Chimères, lus à l'école, relus plus tard, qu'on croit connaître par cœur mais qui n'en finissent pas d'étonner — surtout après lecture de ces proses-là, tant la différence est immense, comme si une voix étrangère parlait à travers l'auteur.

Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché...

C'est dans le sonnet intitulé «Vers dorés», que j'avais oublié. Je détourne ici le sens du vers, qui veut plutôt dire que tout, dans la création, a une âme secrète. Et l'un des vers précédents, fulgurant :

Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie,

qui pourrait passer, hors contexte, pour l'hallucination d'un dément, a le même sens que le précédent et exprime une profonde sagesse...

Le mois prochain, Aurélia.

Photographié par Nadar, quelques semaines avant sa mort. |

Autre grand promeneur, Julien Gracq, dont je relis ce mois-ci Les eaux étroites. Ce versant campagnard de La forme d'une ville est lui aussi tout entier consacré à un lieu d'enfance : l'Evre, petite rivière toute proche du Saint-Florent natal. Une balade familière en barque, cinq kilomètres à peine, minutieusement revécue en 70 pages. Les paysages défilent dans un mélange d'immobilité et de mouvement, d'ivresse et de tranquillité, au fil de l'eau et de souvenirs d'une richesse, d'une acuité prodigieuses. C'est là bien plus qu'une humble promenade, l'auteur nous offrant au passage une visite éclair de son panthéon personnel, où se succèdent Vermeer, Ruysdaël, Titien, Poe, de Quincey, Nerval, Rimbaud, Balzac, Verne, Proust, Devaulx — et Bachelard bien sûr, car cette séance d'école buissonnière, avec ses images à la fois si concrètes et si lourdes de trésors cachés, est avant tout une précieuse leçon de rêverie. Les eaux étroites, ou comment réenchanter le monde extérieur — et intérieur :

«Mais ce désenchaînement soudain par le souvenir d'un génie prisonnier de la matière, comme ces esprits qu'une fée méchante met en bouteille, bien plus souvent que du quiétisme de l'illumination proustienne, c'est d'une fugue allègre et enfiévrée qu'il est pour moi le moteur et le principe : à son étincelle ranimée, les images chères et longtemps obscurcies — toutes les images — s'enflamment et vont se rallumant l'une à l'autre ; un tracé pyrotechnique zigzague au travers du monde assoupi et le sillonne en éclair en suivant les clivages secrets qui, année après année — d'une expérience, d'une lecture, d'une rencontre essentielle à une autre — l'ont marqué pour toujours à mon chiffre personnel. La vertu du seul contact vrai retrouvé avec ce qui m'a captivé quelque part une fois ranimant, réveillant et joignant par un chemin de foudre tout ce que j'ai aimé jamais.»

On a vu ailleurs sortir d'une tasse de thé toute une ville et toute une enfance. Ici, de même, un petit lieu clos dans une campagne perdue s'élargit immensément, comme par magie, dans l'espace et le temps.

J'avais consacré il y a deux ans tout un COUP DE LANGUE («En marchant, en écrivant») à la seule première phrase, mais on pourrait appliquer le même traitement à n'importe quelle page de ce petit livre somptueux.

Décidément, c'est le mois des pèlerinages. Celui qui vient est de ceux qu'on hésite à faire, tant la première visite, il y a quarante ans, fut lumineuse. J'imagine que plus d'un lecteur du Gatsby de Francis Scott Fitzgerald a eu la même appréhension que moi avant d'y revenir.

J'aurais eu tort de reculer. The great Gatsby reste égal à lui-même, et paraît même plus magnifique encore, peut-être, à la deuxième lecture. Le personnage de Gatsby est décidément fabuleux, présence écrasante et fuyante à la fois, avec sa force et sa fragilité, ses mystères, les racontars qui font et défont son image... ses premières apparitions inoubliables... la description de son sourire, morceau d'anthologie... Les fêtes dans sa grande maison tourbillonnent comme jadis, le luxe qui l'entoure parait plus que jamais attirant et vain, et l'atmosphère d'un bout à l'autre enivrante par son mélange intime de féérique et de sordide. Le paradis et l'enfer ont rarement été aussi étroitement mêlés.

La force du livre ne vient pas seulement de l'histoire, mais de l'écriture qui à elle seule vous grise comme un champagne. Elle est très sobre pourtant, à base de mots simples, de phrases dépouillées — parsemée il est vrai d'images saisissantes. On a là un spectacle pas si fréquent : un auteur en état de grâce, à qui tout réussit, au point qu'on se fiche totalement des imperfections du livre, les invraisemblances, le côté mélo. On accepte tout. On voudrait recopier des pages entières.

Quelle traduction recommander à ceux dont l'anglais défaille ? Il en existe désormais quatre, que tâche d'évaluer le CARNET DU TRADUCTEUR.

FSF, père de Gatsby. |

Nerval, Gracq, Fitzgerald : on a fait provision de beauté, on s'est prélassé dans de magnifiques souvenirs de jeunesse, nous voilà requinqué, prêt pour une rude épreuve : lire Meschonnic.

Ça me prend périodiquement. Meschonnic, je n'y arrive pas, je sais d'avance que je vais m'user les méninges pour piger trois fois rien, que la violence qui sue de la prose du bonhomme va encore me faire bouillir, et pourtant je remets ça. C'est comme un défi. Je refuse généreusement de le condamner, ou orgueilleusement de m'avouer vaincu.

La dernière fois, je m'étais ensuqué dans sa monumentale Critique du rythme. Moins ambitieux cette fois, j'essaie son Traité du rythme, destiné aux étudiants dans la collection Lettres sup d'Armand Colin. 200 pages seulement.

Ça commence très fort. La première moitié du bouquin est occupée par le chapitre «Définir le rythme». L'ouvrage est co-signé par un certain Gérard Dessons, mais c'est du pur Meschonnic. On remonte aux tout premiers théoriciens de l'Histoire. On conclut que tout ça c'était n'importe quoi, que tout est à refaire, à repenser, et que lui, Meschonnic, va le faire et le penser sous nos yeux. Il le fait avec une érudition terrifiante, une précision implacable. Si des étudiants sortent vivants de ces pages, qu'on me les amène, je veux les saluer à genoux — l'étant déjà, moi-même, sur les genoux.

La suite («Noter le rythme», «Lire le rythme») est un peu moins rude, les exemples se font plus nombreux, et malgré mon mauvais esprit je reconnais volontiers la profondeur de certaines intuitions ainsi que l'extrême finesse des analyses. L'influence des sonorités sur le rythme, en particulier, comme c'est bien vu ! Ainsi que l'attention portée aux rythmes de la prose. Les lectures de Hugo (La fin de Satan), Flaubert (Salammbô) et Perec (La vie, mode d'emploi) m'ont paru tout à fait stimulantes.

Cela dit, je reste allergique à la prose meschonnique, à sa sécheresse coupante, à sa raideur brûlante, à son abondance inépuisable. Très vite j'étouffe, j'ai soif. Et ce qui est plus grave, j'ai l'impression que ce forcené gâche parfois les meilleures idées en les poussant systématiquement trop loin. D'accord avec lui pour dire les vers en marquant bien le rythme, en prononçant les muettes, cela va de soi ; mais pourquoi cette inquiétante lubie, couper tous les alexandrins à la moitié, même ceux qui implorent davantage de souplesse ? J'imagine la tête de Verlaine entendant Meschonnic déclamer à la hache :

Rien n'a changé. J'ai tout / revu : l'humble tonnelle

De vigne folle avec / les chaises de rotin. (...)

Et le vieux tremble sa / plainte sempiternelle (...)

Grêle, parmi l'odeur / fade du réséda.

Quelle boucherie... Au lieu de la progression hésitante, sinueuse, délicieuse qu'on attendait, de ces moments si intenses, et en même temps si fluides, où l'on s'éloigne un instant de la cadence pour mieux la rejoindre ensuite, comme les musiciens de jazz ou les acrobates planant d'un trapèze à l'autre.

Meschonnic brandissant une arme. |

Henri Meschonnic nous a quittés en 2009, mais ses œuvres continuent de parler fort pour lui. Autre disparition récente, celle du non moins immortel Marcel Marlier. C'est lui qui pendant plus de cinquante ans dessina les albums de Martine, adorés des petites filles et des vieux amateurs de petites culottes qui dépassent. On imagine le brave homme au travail, dessinant avec amour le moindre bout de dentelle, la langue un peu tirée, oubliant le temps...

La série a donné lieu à d'odieux détournements sur le Ouèbe, d'un révoltant mauvais goût, dont nous donnons ci-dessous un exemple à contrecœur.

Nous avons choisi l'une des moins salaces, on s'en doute. |

À propos de pipe :

«Fumer la pipe donne de l'épaisseur au frivole, de la contenance au timide, du flegme à l'impulsif. Le colérique en est radouci, le tueur en passe pour débonnaire et l'inconstant pour un homme d'habitudes. Le caractériel s'amollit en bourru et le policier s'arrondit en Maigret. C'est un vice qui vous pare de vertus. La première est la sagesse.» etc.

On aura reconnu la patte d'Alain Schifres. Quoi d'autre allons-nous extraire ce mois-ci de son succulent et reposant Dictionnaire amoureux des menus plaisirs ?

L'Os à moelle ?

«Le plaisir que procure cette substance est raffiné en ceci qu'il s'en faut d'un rien qu'elle n'écœure.»

L'Orage, pas mal non plus, avec un exposé de ses effets aphrodisiaques, et aussi cette remarque (Ben étant Benjamin Franklin, inventeur du paratonnerre) :

«Vu du balcon, grâce à l'oncle Ben, l'orage n'est rien de plus qu'un Jugement dernier pour matinée scolaire, un abrégé du Déluge à l'usage du grand public, Wagner à l'harmonica, la démesure à la portée des timides.»

Censurons en revanche cette remarque tirée du chapitre Odeurs, indigne du sérieux de ce site :

«À trop avoir usé du pschitt-pschitt «pin des Landes», je trouve que la forêt des Landes sent un peu les cabinets.»

Le grand confort pour les volkonautes. |

Nous sortons tout souriants de ce lieu d'aisance, et là, pan dans la gueule, on se retrouve d'un coup au tapis. L'enragé, de Baru, BD de la collection Aire libre chez Dupuis, frappe très fort — comme son héros, jeune des cités monstrueusement doué pour la boxe et pour rien d'autre, qui devient champion du monde, se conduit comme un voyou et finit par s'attirer de graves ennuis.

L'auteur conduit son récit en force, mais aussi en finesse — comme son personnage là encore, esquivant mélo et clichés comme lui les coups, pratiquant l'ellipse avec élégance, sans pour autant cesser de nous marteler de scènes terribles. Ce Baru que je ne connaissais pas encore — hou le blaireau —, et qui pourtant, à 63 ans, a toute une œuvre derrière lui, n'a pas volé le Grand prix du festival de BD d'Angoulême qu'il a reçu l'an dernier.

Le futur champion en famille. |

De la force et de la finesse, il en fallait à revendre pour mener à bien cette anthologie parue en Poésie/Gallimard il y a quelques mois : Les poètes de la Méditerranée. 24 pays, une centaine de poètes, un millier de pages, tout en bilingue ! Gloire et gratitude à la maîtresse d'œuvre, Eglal Errera, qui a mené à bien une tâche surhumaine. Le défilé commence par mes chers Grecs, merci pour cet honneur. Ils sont huit. Premier vers du premier poème, signé Tìtos Patrìkios : «D'abord il y eut la mer.» On ne peut rêver meilleur début.

La préface est d'Yves Bonnefoy. Les Français invités : Mme et MM. Chedid, Bonnefoy, Gaspar, Noël, Roubaud, Janvier, Sacré, Pey, Siméon. Je nage dans cette immense mer poétique depuis des semaines et n'ai pas fini. Impossible de tout lire et de tout aimer, mais que de richesses ! Et c'est un plaisir de saluer au passage le travail inspiré de certains grands traducteurs : Charles Dobzynski, Abdellatif Laabi, Michelle Giudicelli, Michel Chandeigne, Jacques Ancet...

Que vais-je choisir pour illustrer : ces quelques vers de saison dus à Nuno Júdice, traduits du portugais par Chandeigne ?

Il vaut mieux

atteindre l'hiver : et, alors, voir

surgir le monde derrière des branches

sans feuilles, dans sa réalité le plus exacte.

Ou cette strophe d'Antonio Colinas, mise en français par Ancet ?

Il attendra la nuit

pour sentir de nouveau la soif des chemins,

cette profonde soif du non-savoir sachant.

Pour découvrir le sentier égaré

ses yeux s'enfonceront dans l'obscur

comme dans un buisson d'épines.

Autre bonheur, nettement plus court hélas, la vision de l'intégrale Pierre Etaix dans le coffret qui réunit ses cinq films et ses trois courts-métrages.

La vieillesse est une aventure ! Ce n'est pas rien de revoir un film près de cinquante ans plus tard — surtout un film comme Yoyo (1964), dont on garde un souvenir enchanté. Un homme riche, pris de passion pour le cirque, va tout quitter pour courir les routes ; son fils, plus tard, suivra le même chemin. Le début du film est muet et magique, avec son mélange de sécheresse mécanique et de grâce tendre et légère. L'émotion, trop discrète sans doute dans Le soupirant (par pudeur excessive ?), prend ici sa juste place. Etaix acteur est éblouissant, digne d'un Keaton, par la précision et l'élégance de ses gestes. Voilà sans doute son film le plus beau, le plus personnel, aussi charmeur aujourd'hui qu'autrefois. Le mystère, c'est la relative baisse de régime à la fin, comme si le film s'endormait voluptueusement peu à peu. (Ou bien est-ce moi qui ai tendance à m'assoupir, minuit approchant, sur notre nouveau canapé ?)

Siam et Pierre. |

Etaix, opus 4 : Le grand amour (1969). Un homme marié tombe amoureux d'une jeunesse : intrigue simplissime, simple support à gags — c'est dans ce Grand amour qu'on trouvera les plus dingues, dont la célèbre séquence des lits se baladant sur les routes ; c'est là qu'on sent le mieux la patte du scénariste attitré d'Etaix, le génial Jean-Claude Carrière, qui met là son grain de folie, même si moins qu'avec Bunuel. Mais ce sont tous les films d'Etaix qui me paraissent moins lisses qu'autrefois, plus bizarres, plus inquiétants. Ce qui gâche un peu celui-ci, c'est sans doute la place prise par la parole. Moins Etaix parle, meilleur il est. Il n'empêche que ce film, qui s'était presque entièrement effacé de ma mémoire, est un délice qui vaut d'être vu et revu.

Vers la même époque si lointaine déjà, l'américain Stanley Donen, célèbre pour ses comédies musicales, cédait à son grand amour pour la France en tournant chez nous Voyage à deux (Two for the road) avec Audrey Hepburn et Albert Finney. Ils sont mariés, ont traversé plusieurs fois ensemble la France en voiture, et nous assistons à ces quatre voyages couvrant toutes les étapes d'une relation, depuis la rencontre jusqu'au désamour, dans un désordre savamment agencé — on pense aux expériences virtuoses d'un Resnais à la même époque. C'est drôle et triste en même temps, indolent et vif, américain et européen, intello et accessible, c'est fait avec toute la classe de Mr Donen, bref, un régal.

Audrey et Albert. |

Tous les mois, à la fin de cette revue, l'actualité hexagonale s'invite un instant, mais cette fois les bouleversements en Méditerranée rendent nos petites péripéties locales dérisoires.

Tunisie, Egypte, Libye : l'impossible qui soudain se réalise. On est pris de court, on se réjouit, on espère ; on sait que l'avenir nous décevra (beaucoup ? un peu seulement ?), mais que cela ne peut pas être pire qu'avant.

Une confirmation : la nullité de ceux qui nous représentent. Le souvenir pour moi le plus brûlant de ces derniers jours : ce freluquet bombardé ambassadeur de France, qui ressemble à un diplomate comme un gigolo à un évêque, et qui, dialoguant avec des journalistes tunisiens, passe du verbiage poisseux au pétage de plombs arrogant. Ce maladroit irresponsable est présenté comme l'un des brillants jeunes loups de la droite.

En même temps, le hasard me fait rencontrer un homme qui eut pour élève, au lycée Claude-Bernard à Paris, en prépa HEC, un autre jeune loup flashy, autre quadra, aujourd'hui ministre en vue. Mon collègue m'en donne un portrait terrible : fils à papa entré par piston, branleur nul en cours, arrogant, puant. Ce qui confirme le dégoût viscéral que m'a tout de suite inspiré, avant même toute raison précise, ce morveux tête à claques.

Voici donc la nouvelle génération, voici nos maîtres futurs. Comment faire pour orienter ces frimeurs vers les institutions qu'ils méritent : la banque, la pub ou la présentation de shows télévisés ?

Au programme en avril, encore Gracq, encore Nerval, encore Volodine. Ceux à qui ça ne plaît pas se consoleront avec Ortlieb et Nabokov. Et le poète Albarracin, bande de râleurs, vous connaissez ?

(réponse sur le numéro de la citation...)

Moi je vois plutôt l'enfer comme le summum de l'organisation.

La mauvaise humeur d'un fonctionnaire peut détruire une existence.

Qui chante en groupe mettra, quand on le lui demandera, son frère en prison.

Heureux Béliers, qui aurez tout ce que vous vouliez !

Côté cœur : tout ira bien.

Côté travail : tout ira bien.

Côté santé : oh, trois fois rien, des petites bricoles, sommeil difficile et boyau paresseux...

Problèmes résolus, si vous suivez les conseils de notre expert, le chiantologue Jean Kikine. Les insomnies les plus noires, les constipations les plus revêches cèderont devant la lecture quotidienne des œuvres de Katherine Pancol !

Impossible de donner ici un échantillon de sa prose officielle : à la Médiathèque locale, Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, Et monter lentement dans un immense amour et autres romans sont perpétuellement en mains. D'où, probablement, la tranquillité absolue de nos nuits chévriennes et les affaires florissantes du Shopi, rayon pécu. Il faudra donc se passer, c'est emmerdant, de ces ouvrages de fond qui constituent, selon l'auteur, «une radiographie de la société d'aujourd'hui». Mais rabattons-nous sur son délicieux site, à la rubrique Blablablog :

«Il y a un mois, je m'en vais d'un pas guilleret déposer dans un magasin de prêt à porter une veste trop grande aux épaules, une de ces vestes d'homme que j'achète aux Puces partout dans le monde à Tataouine, à Londres, à Paris, à New York, veste que je porte jusqu'au dernier lambeau, jusqu'à ce que les coutures craquent, que les doublures s'effilochent en longs filaments pas beaux.»

Mignon, non ? M'en vais, guilleret... lambeau, pas beau... Moi j'aime bien, c'est cucul tout plein. Ça ne vous berce pas, ça ne vous remue pas de haut en bas ?

|