Parsifal et les Filles-fleurs.

PAGES D'ÉCRITURE

N°88 Janvier 2011

Pourquoi toutes ces écritures sur mes lectures, de mois en mois, depuis sept ans ? Quel temps perdu, que je pourrais occuper à lire, par exemple ! J'aimerais qu'on voie dans ces pages le désir généreux de partager mes découvertes et mes bonheurs, mais je ne le sais que trop : le mobile est avant tout égoïste. Ces notes m'aident à mieux lire. Nos lectures sont trop rapides, comme la traversée d'un pays par l'autoroute. On voit peu de chose, on oublie presque tout. La seule façon de bien lire un livre, c'est de le traduire. Ou de le recopier. Ou — mieux que rien — de noter nos impressions.

Oui, mais en lisant mieux, on se condamne à lire moins de livres. Ce qui accroît le déchirement que je ressens dans les librairies, entre délectation et frustration : ô bonheur, la nourriture ne manquera jamais ! malédiction, je ne pourrai pas tout goûter ! Sentiment double qu'exacerbe la revue Chemin des livres.

C'est Emmanuel Malherbet qui me l'envoie. Non content de diriger les éditions de poésie Alidades, régal pour amateurs de beautés rares (comme les chants populaires grecs que je viens de traduire pour elles sous le titre Chants de mort), cet homme précieux anime aussi la revue en question. On y trouve, trois fois l'an, des recensions de livres — non pas de ceux qui s'étalent dans les gazettes, mais d'autres, obscurs, négligés malgré leur qualité ou peut-être à cause d'elle. Toute une face cachée apparaît. Dans les trois numéros que je reçois d'un coup, les stars s'appellent Aldo Zargani, Piero Calamandrei, Besik Kharanaouli... Oui, beaucoup d'étrangers. Poètes ou prosateurs. Seuls noms connus de moi : Jean-Claude Pirotte, Lionel Bourg, du beau monde.

Lire Chemin des livres est un plaisir : non seulement on découvre des choses, mais on comprend tout. Pas de jargon, pas d'esbroufe, mais simplicité, finesse, élégance.

Les auteurs les plus connus ont eux aussi leur face cachée. Sait-on que Julien Gracq s'essaya au théâtre ? Une fois seulement. Son Roi pêcheur, écrit en 1942, fut donné en 1949, se planta et l'auteur se le tint pour dit.

En lisant aujourd'hui Le roi pêcheur, on comprend qu'il soit tombé dans l'oubli — même s'il a fait délirer Breton. Cette réanimation des vieilles légendes celtiques peine à décoller. Quelques beaux moments sombres voisinent avec des passages pesants, voire empesés, que Gracq lui-même, plus tard, qualifia de «verbeux». Gêne supplémentaire : l'ombre immense de Wagner et de son Parsifal, même si Gracq, sur la même histoire, avec les mêmes personnages, éclaire très différemment l'ancien mythe.

«Wagner est un magicien noir. (...) Des forêts sombres prises à la glu de sa musique il semble que ne puisse plus s'envoler après lui aucun oiseau. Aux ruses de Merlin se sont conjugués les sortilèges du vieil enchanteur pour faire de Montsalvat à jamais une forêt de belle au bois dormant.»

Lignes tirées de la préface où Gracq oppose les mythes grecs à ceux du Moyen-Âge — admirable texte, à lire de préférence à la pièce.

Parsifal et les Filles-fleurs. |

«...passés les pendus tireurs de langue de Tulle, passés Seilhac, Chamboulive, Treignac aux toits d'ardoises, divers bleds nichés aux berges sauvages et accidentées de rivières toutes plus torrentueuses les unes que les autres, villages de vaches rousses et de sévère maquignonnage enveloppés de brume, pluie et vent sur lesquels tombe brusquement une nuit sans partage comme un corbeau mort d'un coup d'aile ailleurs éteindrait un champ de blé en plein midi, c'est en semblable bout de ciel et terre, à mille lieues de la capitale, aux abords d'un ruisseau dit de Planchemouton plus précisément, qu'Elodie Cordou m'avait fixé son ultime rendez-vous et que, lessivé par des heures de route, des kilomètres de chemins creux et de départementales sans nom, je la retrouvai.»

Autre habitué de ces pages, fidèlement suivi : Pierre Autin-Grenier, dont voici le petit dernier. Elodie Cordou, la disparition, aux Éditions du chemin de fer, est le portrait d'une femme habitée par la passion de la peinture. Elle-même ne peint pas, mais regarde les tableaux et s'en nourrit. Ou s'en nourrissait ? Elle a disparu. Elle n'a pas sa place dans le monde, et encore moins dans sa famille : des gens comme il faut, riches bourgeois ne vivant que pour l'argent, rejetant la révoltée, jugée folle et dangereuse. Le narrateur, lui, voit en elle une sorte de déesse, et cette ferveur, sous la plume d'un sacré mécréant volontiers sarcastique, a quelque chose d'insolite qui décuple l'émotion.

Le livre est court mais dense, intense, tendu : cinquante pages funèbres et flamboyantes, parcourues par une ample houle de passion rouge sombre, à quoi font écho les illustrations saisissantes du peintre Ronan Barrot. La formule du livre illustré déçoit souvent ; ici l'accord est profond, le livre a si bien trouvé la bonne distance et la bonne couleur qu'il nous touche en plein cœur, puis résonne longuement.

Ronan Barrot pinxit. |

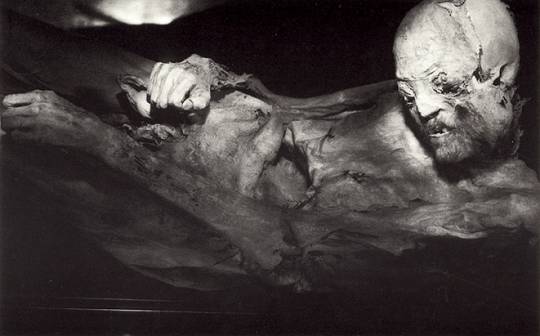

Autre livre court, autre dialogue entre texte et image : Mummy, mummies d'Alain Fleischer (Verdier). Fleischer jouit aujourd'hui d'une impressionnante renommée, puisque le CIEREC de Saint-Etienne (Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'expression contemporaine) vient de lui consacrer un colloque, après Michon, Echenoz et Bon ! Vu la déception que m'infligea L'amant en culottes courtes, autobiographie romancée, il n'en fallait pas moins pour me ramener à lui.

Mummy, en anglais, a deux sens : momie et maman. L'auteur ayant visité une ville italienne où des cadavres parfaitement conservés sont exposés depuis plus d'un siècle, le choc de cette vision a servi de matrice à quatre textes inclassables, entre essai et récit, fiction et confession — formule courante ces derniers temps. On y parle évidemment des momies, mais aussi des mères, on y médite sur la mort, la survie, l'amour dans sa dimension charnelle, tandis que neuf photos dues à l'auteur, terriblement superbes, accompagnent le texte avec une grande cohérence : photographier, n'est-ce pas embaumer ? On ressent tout du long un certain vertige, on pense un peu à Georges Bataille — un ton en dessous tout de même, bien que Fleischer, décidément meilleur que je ne pensais, nous emmène parfois très haut :

«Dans la terre d'où ce ciel est visible, dans l'humus de Frentillo, prolifèrent les truffes blanches, pâles comme la semence, amassées comme les étoiles. Je ne sais quelle relation établir entre cette terre, ce ciel, et les momies que cette terre conserve, et qui peuvent à nouveau tourner leurs orbites encore pleines vers ce ciel. Je ne sais non plus quelle relation imaginer entre tout cela et la longue, fiévreuse étreinte des corps qui nous conduisit cette nuit-là, ma compagne et moi, à travers l'épaisseur d'une ténèbre peuplée de fantômes lubriques, vers un étroit passage dont, à peine entrevu, j'ai oublié le secret.»

Photo Alain Fleischer. |

Et l'on reparle du CIEREC, lequel nous livre enfin les actes de ses précédentes réjouissances, intitulés François Bon, éclats de réalité (Publications de l'Université de Saint-Etienne). Sous la houlette de Dominique Viart et Jean-Bernard Vray, vingt-cinq intervenants : universitaires épris de modernité dont aucun ne jargonne, écrivains de haute volée : Bergounioux, Mauvignier, Emaz... Comme pour Echenoz et Michon, un ensemble d'une qualité rare, utile au fan de l'auteur comme au nouveau venu dans ses livres, avec en prime une intervention de Bon en personne, avec pour thème l'effet de l'évolution des moyens de transport sur la vision de l'écrivain : «cinétique de l'espace» où défilent Froissart pedibus, Balzac en train, Flaubert en fiacre et en bateau à vapeur, Proust en calèche puis en voiture, texte à l'image de son auteur, vaste atelier où tout remue et vrombit, vertigineux tourbillon brassant les époques. Il doit avoir des yeux derrière la tête, le François, pour pouvoir scruter aussi intensément l'avenir de l'écriture et de l'édition tout en revisitant avec boulimie les œuvres du passé. Sans oublier le présent qu'il ne cesse d'observer, d'interroger.

Suivons-le en voiture. Autoroute, d'abord publié au Seuil en 1999, aujourd'hui en ligne sur publie.net, relate un tournage d'une semaine sur l'autoroute du Sud, de stations-service en aires de repos, là où personne ne va voir parce que tout le monde y passe et repasse, et parce qu'on ne sait plus bien regarder, ni écouter. Le cinéaste et l'écrivain avalent les kilomètres en voiture, l'œil collé au réel le plus banal, cet infra-ordinaire comme disait Perec, autre observateur de la chose — l'épigraphe du livre est de lui. On s'attend à une traversée du désert, or voici qu'apparaissent un chauffeur de poids-lourds qui tricote, un inspecteur de l'écoulement des eaux, un déprimé qui ne quitte plus l'autoroute, un Japonais photographe obsessionnel, deux enfants perdus. Sous l'infra-ordinaire, l'extraordinaire caché. L'âme des lieux sans âme. Notre monde moderne sinon réhabilité, du moins patiemment réhabité.

Encore le présent, au jour le jour, dans Tumulte — expérience d'écriture quotidienne menée pendant un an, l'un des sommets du massif du Grand Bon, passé par dessus la tête des critiques lors de sa sortie, et dont je me réjouis qu'il occupe, dans le volume du CIEREC, l'une des places d'honneur. Antoine Emaz le qualifie de «mécanique kaléidoscopique», de «sac de nœuds» et le compare aux Essais de Montaigne. On voyait surtout le côté Rabelais de Bon, mais Montaigne... Inattendu, mais juste au fond.

Poids lourd, vraiment ? |

Parmi les invités réguliers de ce site, mon autre François préféré, François Thibaux, dont nous poursuivons l'intégrale des romans. Aujourd'hui, Notre-Dame des Ombres, publié en 1997 au Cherche-midi.

Roman-carrefour où dans un coin montagneux perdu, décor habituel des fictions thibausiennes, se croisent une nouvelle fois quelques personnages venus d'autres romans, tandis que l'action va et vient comme toujours entre plusieurs époques : 1963, l'Occupation allemande et le temps des guerres de religion. Trois époques ou plutôt (presque) une seule : le passé hante le présent, le temps semble arrêté. Dans «ce pays enclavé que le fracas du monde ne secoue que par intermittence», «l'Histoire passe et s'en va. Comme la neige ou les brumes de novembre, le sommeil qui la suit semble là pour toujours.» Cette fille qui ressemble tant à sa mère, encore une façon d'annuler le temps ; de même, le travail du brocanteur qui raconte l'histoire est proche de celui d'un écrivain : il recueille les restes du passé pour l'empêcher de mourir.

Il y a d'autres personnages saisissants, des femmes surtout, mais chez Thibaux c'est la nature entière qui nous saisit. Dans les romans des autres, presque toujours, le monde est un jardin qu'on regarde par la fenêtre ; ici on est dans le jardin, emporté dans une grande vague de sensualité panthéiste par les sons, les couleurs, les odeurs — celles-ci, surtout, ont quelque chose de forcenez : «Elle sentait la Gauloise, l'acétone, l'eau de Cologne ambrée, le talc, la peau sèche.» Les odeurs pourraient même réveiller les morts, comme quand le torrent gonfle, «comme s'il charriait jusqu'ici d'autres orages, comme si les morts, réveillés par la foudre, se levaient pour respirer quelques instants la résine et le crin des chevaux, s'imprégner, avant de disparaître à nouveau, de l'humus, de la mousse et des pierres.»

Et si ces chevaux sauvages, que le romancier fait galoper là encore dans la Montagne Noire, peuvent sembler historiquement improbables, on les sent profondément vrais, en ce qu'ils figurent quelque chose d'assoupi en nous, que la lecture des romans de Thibaux réveille et fait s'ébrouer voluptueusement.

Toutes les saines lectures ne sont pas aussi aisées, aussi goûteuses. J'ai du mal, je l'avoue, avec la poésie d'aujourd'hui, celle surtout que je ne traduis pas. Je pourrais n'écouter que ma myopie et ma paresse, mais non, courage ! Il m'arrive de faire des efforts. J'en fus récompensé le mois dernier par la découverte d'Antoine Emaz, ce qui m'incite à poursuivre, un peu à l'aventure, guidé par les noms que me soufflent les connaisseurs.

Avec Ariane Dreyfus, mon début est laborieux. L'inhabitable (Flammarion) m'oppose une parole raréfiée, des mots épars que je peine à relier. Il faut être patient, confiant, avancer pas à pas, attendre qu'un sens affleure, que se dessine une ébauche de sentier, se dire que les poètes ne font pas exprès de sembler parfois imbitables — pardon : inhabitables. S'ils sont allusifs, indirects, il faut le croire, c'est qu'on ne peut pas faire autrement : trop appuyer détruirait tout.

Peu à peu on trouve quelques repères. La poétesse évoque longuement une amitié, avec un homme (je l'ai connu naguère, cet homme, comme c'est étrange) ; puis un amour, avec un autre. Désirs, plaisirs. Des portes s'ouvrent, de l'air circule. Voici le poème «Ce n'était pas la mort», une belle scène en barque, et l'on est embarqué. Malgré la violence inhérente au fragmentaire et à l'obscur, une douceur s'installe. On pourra s'appuyer sur elle pour remonter vers les premières pages.

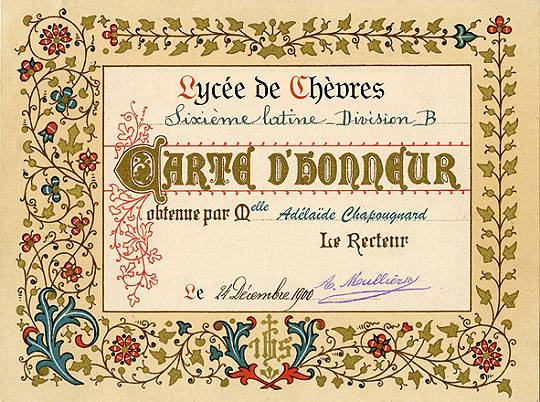

Pour souffler un peu, voici une prose ancienne et bien tranquille. La lecture des Sévriennes m'ayant mis en appétit, je déniche sur Amazon le roman que Gabrielle Reval écrivit dans la foulée en 1901, qui ne semble pas moins autobiographique : Un lycée de jeunes filles.

Normalienne mais recalée à l'agrégation, l'héroïne est envoyée faire ses débuts d'enseignante dans ce qui pouvait lui échoir de pire : un lycée dans l'une des provinces les plus profondes : la Vendée. Jules Ferry chez les Chouans ! Un lycée de filles, à l'époque — et pas seulement dans les campagnes —, c'est une incongruité, un scandale, une incitation à la débauche intellectuelle. L'institution nouvelle suscite l'opposition farouche de la droite catholique, mais aussi de l'extrême gauche... Les enseignantes, déclassées socialement, souvent condamnées au célibat, subissent en outre les avanies d'une hiérarchie rigide. La compagnie des autres profs, pas toujours drôle non plus... La jeune pédagogue idéaliste y laissera sa santé et perdra son poste.

Ces temps héroïques sont oubliés. Le livre aussi. Dommage : ceux qui crachent à qui mieux mieux sur l'école d'aujourd'hui s'apercevraient que le passé n'est pas toujours l'âge d'or qu'ils imaginent.

Cela dit, on comprend que ce roman n'ait pas survécu : un rien mélo et cucul-la-praline, parfois traînant, plombé par une héroïne pâlichonne, il offre pourtant une louable variété de registres, avec en vedette un personnage épatant de jeune femme libre aux propos joyeusement dévastateurs. Et qui plus est, de nombreuses pages sont habitées (conséquence d'une misère sexuelle sublimée ?) par un érotisme diffus assez réjouissant :

«...le long des tiges coulait une odorante et pâle liqueur ; mais la Terre n'était point apaisée. De longs frémissements couraient sur l'eau ; des mains inassouvies enfonçaient leurs griffes énervées dans cette chair fluide, où quelques fleurettes rouges perlaient, comme des gouttes de sang. C'était déjà l'été, l'été viril, l'été d'amour ! La Terre et l'Onde se pâmaient sous le soleil.»

Ou bien :

«...de la pelouse nouvellement fauchée s'exhalait l'odeur de la terre, l'odeur qui en toutes saisons gonfle les poitrines, philtre d'amour qui fait râler les êtres du désir de la sève.»

Croquignole ? Certes. Mais mieux vaut ça que la frigidité, non ? À la même époque, Anna de Noailles écrivait des poèmes de ce genre, qui m'émeuvent parfois quant à moi, même si en même temps je rigole. Non, le ridicule ne tue pas toujours.

Ce que je retiendrai aussi de ce vieux roman, c'est la bonne vieille leçon de pédagogie qu'il nous offre : on obtient davantage par l'amour que par la violence, et la souplesse vaut mieux que la raideur. J'en connais à qui la leçon serait utile... N'est-ce pas monsieur X, n'est-ce pas madame Y, chers anciens collègues ?

Fini, ça aussi... |

Encore un livre oublié, quoique plus récent, que le tirage au sort mensuel extrait du fond de ma bibliothèque-purgatoire. Il vient d'Iran, via une collection qui naquit dans les années 90 et mourut en bas âge.

C'était pourtant une belle idée. L'arbre aux accents, destiné au jeune public, se promenait de pays en pays, consacrant à chacun trois petits livres : un conte traditionnel, une nouvelle et des recettes de cuisine, bilingues et copieusement illustrés. L'éditeur fut Syros, puis Sépia, puis plus rien.

Est-ce vraiment une bonne idée d'inclure les contes, qui n'ont pas de patrie ? Le conte iranien m'a laissé froid, mais la nouvelle mérite la visite. Goli Taraghi, née en 1939, exilée chez nous en 1979, a publié deux livres chez Actes Sud, dont l'autobiographique La maison de Shemiran d'où est tiré «Le bus de Shemiran». Dans les années 50, un lointain faubourg de Téhéran, une petite fille de bonne famille, un chauffeur de bus brute épaisse, une amitié se noue entre eux, la plus improbable qui soit, sans un mot échangé. L'auteure fait revivre un monde ancien disparu, dont le charme lointain m'évoque la Russie de mes ancêtres, les livres d'Eglal Errera ou les nouvelles de Zyrànna Zatèli (cf. Collection grecque sur publie.net).

Illustration de Malak D. Khasaï. |

Et notre ami Alain Schifres ? Son Dictionnaire amoureux des menus plaisirs — que pour faire durer ce dernier nous dégustons avec lenteur, mois par mois — nous emmène cette fois visiter (entre autres) le Grenier, méditer sur les Hérésies, payer nos Impôts et passer par l'isoloir au Jour de l'élection. Car notre homme est un citoyen convaincu, défenseur du service public, «rempart contre la barbarie». Voilà qui réconforte. Payant ses impôts, il a conscience du droit que cela lui donne : «Je parcours mes trains en propriétaire. Je surveille l'état de mes réseaux.» Ce qui ne l'empêche pas de méditer aussi sur les Grands-mères, espèce plus mystérieuse qu'on ne le croit. Comment se fait-il qu'une femme banalement moderne, «du jour où sa fille est mère, ou sa bru, se met à proférer des maximes d'une sagesse immémoriale, confectionne des cerises à l'eau de vie et des confitures de gratte-cul, garde l'eau de cuisson de ses haricots et chasse les odeurs des chaussons de tennis avec de la poudre de sauge — c'est efficace aussi pour les aisselles» ?

Et les grands-pères ? Il y en a un superbe, mais atypique, dans Le constat d'Etienne Davodeau (Dargaud), BD parue en 1996. Il débarque dans une histoire type thriller, en compagnie d'un jeune type que poursuivent des tueurs, mais c'est ce très vieil homme le plus malin. Avec eux dans la voiture, une jeune femme, encore un beau personnage, tandis que défilent sans fin les routes du pays et les lieux où se pelotonne la France des petites gens, tout au long de ce road-comic strip au scénario habile, qui conjugue action et peinture sociale, violence et chaleur humaine.

Dans ce Constat qui le fit connaître, Davodeau est déjà là tout entier, avec son œil aigu et sa tendresse. Le second tome de Lulu femme nue, qui vient de paraître, le montre à son sommet. Délaissant toute intrigue policière, plus que jamais à l'écoute, lui aussi, de l'infra-ordinaire et des merveilles qu'il recèle, du mystère des gens, même les plus simples. Il ne nous cache rien de la dureté du monde, rien non plus de sa douceur. Il aime les femmes, lui aussi : ses trois personnages principaux, l'adolescente, la mère de famille fugueuse, la vieille qui la recueille, sont inoubliables, le scénario combine détails palpitants et lenteur contemplative ; l'agencement des images et les couleurs, dans leur alternance de beige et de bleu, ont une beauté musicale. On sort de cette lecture vibrant d'émotion, et en même temps étrangement apaisé. Le monde n'est pas si moche après tout. Davodeau est grand et la BD sort de ses mains encore un peu plus grande elle aussi.

Mère et fille se retrouvent. |

Allons bon, les cinq films de ce mois sont tous français ! On va m'accuser de franchouillardise et je l'aurai sans doute mérité, mais circonstance atténuante, ils sont admirables tous les cinq.

En 1966, souhaitant aller plus loin que ses charmantes comédies, Philippe de Broca demande à son scénariste, Daniel Boulanger — oui, le grand nouvelliste —, un scénar qui ne ressemble à rien. Cela donne Le roi de cœur où un village français, à la toute fin de la première guerre mondiale, est envahi par les fous de l'asile avant que les armées française et allemande ne s'y entretuent pour la dernière fois. Un parfait délire, mêlant burlesque et poésie, farce et mélancolie, d'un insolite et d'une audace qui lui valurent un désastre commercial, avant qu'il ne trouve une seconde vie aux USA auprès du petit public des intellos.

Les fous lâchés dans la ville. |

Les honneurs de la guerre, de Jean Dewever, 1961, cinq ans plus tôt. Points communs avec le précédent : La fin de la guerre (ici, celle d'après) dans un village de la France profonde, abandonné puis brièvement réoccupé par les Allemands ; la guerre déguisée en comédie ; une originalité radicale ; un flop total. C'était à prévoir : pour une fois, pas de héros, pas de salauds. Les Français gentils dans l'ensemble, sans plus. Pas d'affreux nazis chez les Chleuhs, mais des êtres humains qui ne veulent plus se battre. Tout cela saisi avec une justesse et une sympathie, une alliance miraculeuse de précision et de fraîcheur dignes d'un Renoir ou d'un Becker. Comment oublier, par exemple, ce repas de noces dans le village voisin, si chaud, si sensuel, si imprégné de la lumière et du bonheur de l'été ?

Mais ce qui rend Les honneurs de la guerre si poignants, si pleins de mélancolie aujourd'hui pour nous, c'est ce grand espoir qu'on sent s'élever alors, ce rêve d'un monde plus juste, plus solidaire, celui de la sécu et des Droits de l'homme, ce monde que nous voyons partir en lambeaux, agonisant sous les coups sournois de nos maîtres, eux-mêmes laquais des gens de finance, qui n'ont même plus besoin d'armée pour conquérir le monde.

C'est à boire qu'il leur faut... |

Vous avez dit Becker ? Envie de revoir le premier grand film de Becker (Jacques), Goupi mains rouges, 1943. Adapté d'un roman du passionnant Pierre Véry, encore une histoire de campagne profonde. Une famille de paysans aisés, les Goupi, de rudes caractères. Des relations rugueuses. L'un des Goupi revient après des années passées à Paris. Un meurtre, un coupable tout trouvé... Scènes nocturnes, sombres manigances, noirs mystères, Goupi mains rouges est une plongée dans la nuit, où l'intrigue policière se teinte de poésie, comme toujours chez Véry, et l'on ne sait plus qui de lui ou de Becker porte l'autre, tant c'est beau. Les acteurs se régalent, avec mention spéciale au numéro grandiose de Robert Le Vigan, totalement allumé — Le Vigan, oui, le pote à Céline, invité dans ses derniers romans.

Celui qui joue le simplet, je ne le quitte pas des yeux non plus : Albert Rémy, natif de Chèvres, copain d'enfance de ma mère. Les années 40, si lointaines, si proches encore...

Robert Le Vigan et Fernand Ledoux. |

Il y a aussi des films récents. Beaucoup de plaisir à voir La princesse de Montpensier, de Bertrand Tavernier, à partir d'une nouvelle de Mme de La Fayette. Et peu de chose à en dire. C'est superbement écrit, dirigé et joué. Force tranquille et fougue juvénile. Galopades et plages méditatives. Le tout sans surprise, et alors ? Comment bouder pareil plaisir ?

Le vraiment nouveau, le surprenant, le décoiffant, ça existe encore, mais ça ne se rencontre pas tous les jours. Le nom des gens de Michel Leclerc n'a qu'un défaut : son titre gris et plat — alors que pour le reste, feu d'artifice permanent ! Récapitulant tous les problèmes actuels les plus douloureux, de quoi faire logiquement une histoire sinistre, ce premier film en fait une étourdissante comédie. Le réalisateur débutant pratique déjà en maître cet art délicat : passer par l'outrance et l'invraisemblance pour décrire de façon juste des choses très réelles. Les rires qu'il déclenche sont à la fois énormes et fins. Le couple vedette, aussi peu assorti que possible, crève l'écran. La jeune Sara Forestier, en particulier, illumine le film. J'avoue que la voir longuement toute nue est un régal — une femme nue est un don des dieux —, et quant aux culs-serrés, poseurs de tchadors ou de robes de chambre en pilou, qui oseraient voir du mépris de la femme dans la révélation de ces splendeurs, ils sont gentiment priés d'aller se faire foutre.

Sara Forestier et Jacques Gamblin. |

Un qui n'aurait pas protesté : feu (et flamme) Claude Nougaro, lequel adorait les femmes et les déshabilla dans plus d'une chanson. Un DVD vendu par Télérama l'immortalise dans un récital de 2001, proposant à la découverte ou aux retrouvailles une trentaine de ses plus belles chansons. Je le disais tout feu tout femme ? J'entends ici pour la première fois, entre autres, deux bijoux : «Ma cheminée est un théâtre», sur un type qui regarde son feu, et «Le chat», sur un vieux matou amateur de chattes. J'admire plus que jamais les jongleries verbales du bonhomme, à la fois délicates et puissantes, qu'il fait reluire ici à soixante-dix ans, accompagné par un groupe de jazzmen, avec sa pêche coutumière.

Nougaro jeune. |

De la Ville rose à la Place rouge (de plus en plus nulles, mes transitions), voici — non, revoici — Dimitri Chostakovitch. Après ses quatuors, j'attaque prudemment ses symphonies. Je les appréhende un peu, certaines d'entre elles m'ayant paru jadis écrasantes.

Sacrés morceaux en effet. Le premier mouvement de la Quatrième, par exemple, tohu-bohu d'une demi-heure, est une symphonie à lui tout seul. Les passages pompiers et les flonflons sont toujours là un peu partout, mais j'ai appris grâce à Mahler à mieux les écouter, à mieux sentir les vertus de la démesure. Ce qui me frappe — et me touche — désormais, c'est les oppositions violentes, que la symphonie permet plus que la musique de chambre, entre le grouillement tonitruant des tutti et longues plages désertes où un instrument joue longuement tout seul. Après le chaos, la désolation — deux visions de l'enfer. Quelle tension extrême dans ces moments où tant d'instruments sont là sans jouer ! Il est faux de dire que dans un orchestre un instrument muet ne joue pas : il joue en silence. Et cela me rappelle Jacques Tati, qui disait avoir besoin de l'écran géant du 70 mm pour filmer la chute d'une épingle dans une pièce vide.

On ne causera pas politique ce mois-ci, c'est la trêve. D'autant que ça ne va pas si mal que ça. On fait tout un plat, par exemple, de ces flics assiégeant un tribunal à Bobigny, mais ils n'ont pas foutu les juges en taule, que je sache ! Pas encore. Et si les hommes bleus ne peuvent plus envoyer impunément un innocent en prison à vie, où allons-nous ?

Quant au ministre qui a soutenu ces complices d'un crime, les démocrates ne doivent surtout pas réclamer sa démission : M. Portefeu, ces derniers temps, travaille de plus en plus ouvertement pour la gauche. Cet homme, à lui seul, peut faire perdre une élection à son camp !

Juste un mot tout de même, pour ceux qui voudraient finir l'année par un compte rendu sur l'état de l'État : le site Arrêt sur images a mis en vente un petit livre, Crise au Sarkozistan, rédigé dit-on par Daniel Schneidermann lui-même, qui fait le tour de la question avec une allègre férocité. Méchamment drôle, ignoré par la presse classique, vendu en ligne uniquement — déjà plus de 15 000 exemplaires.

Quant à Indignez-vous ! de Stéphane Hessel, est-ce bien utile d'en parler ? J'ose croire que parmi les 500 000 acheteurs de ce grand petit livre, il y a l'écrasante majorité des volkonautes.

Un livre qui tient chaud dans cet hiver glacial qui dure depuis tant de jours — et quelques années.

Et à Chèvres, quoi de neuf ?

On a une nouvelle poste ! Plus près de chez nous ! Toute pimpante ! Plus que deux comptoirs au lieu de trois, mais un coin de jeux pour enfants, un écran de télé pour la pub et une gondole avec des DVD ; bientôt, sans doute, ils vendront boissons chaudes et viennoiseries.

Alors d'où vient ce léger malaise ? Ma lettre à la main, je cherche la boîte. Dans l'ancienne poste, il y en avait une dedans, une dehors. Là, rien. Je demande à un employé : Y en a plus ! dit-il. Vous en trouverez une à cent mètres d'ici.

Une poste sans boîte aux lettres.

J'ai un moment d'angoisse. D'égarement. Me vient, absurdement sans doute, une image terrifiante : une maison sans cuisine ou sans chiottes. Puis je me raisonne. Secoue-toi, vieux con ! Les lettres c'est ringard, désormais tout se fait par Internet. Bientôt la distribution quotidienne disparaîtra, un type en voiture passera pour les paquets. Ou on ira les chercher soi-même à la pimpante nouvelle poste. On tapera son code et le distributeur crachera l'objet. En cas de panne, il suffira de téléphoner à un répondeur. On arrivera même à supprimer la poste. Les postiers seront chômeurs. Payant des indemnités au lieu de salaires, l'État pourra mieux se consacrer à sa tâche : engraisser les banques.

Espèce menacée. |

Nous n'en sommes pas là tout de même. En attendant, au programme de février : Volodine (Antoine) et Martin (Jean-Pierre) ! Bon et Simenon ! Noailles et Dubost ! Steiner et Golomb ! Gracq et Schifres toujours ! Etaix et Chostakovitch !

Putain, failli oublier : Meilleurs vœux à toutes. Et à tous.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Nous sommes devenus semblables aux voitures dans lesquelles nous roulons, nos visages en témoignent.

Il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre.

Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis.

Verseaux, vos bonheurs futurs sont colossaux !

Côté cœur : tout ira bien.

Côté travail : tout ira bien.

Côté santé : rien de grave. Un peu de mal pour s'endormir peut-être, un petit blocage des intestins...

Le remède ? Suivre les conseils avisés de Jean Kikine, qui vous recommande ce mois-ci la lecture d'Eric-Emmanuel Schmitt.

«Adolf fut hypnotisé par la blancheur crémeuse de sa peau qui palpitait à la fois comme une surface et un appel des profondeurs, satin et pâte, qui appelait à caresser et à pétrir, une chair qu'on avait envie de saisir bien que sa beauté inspirât, dans le même temps, une crainte sacrée. (...) La femme se retrouva nue, offerte, lascive, inconsciente, étalée dans son impudeur essentielle à quelques centimètres d'Adolf. Il sentit que son propre corps bouillait. (...) Au contact de la chair moelleuse et chaude, Adolf eut une sensation éblouissante...

...et se réveilla.»

Et le lecteur aussi. Qu'il se rassure, le reste du roman, La part de l'autre, produira vite son effet soporifique et laxatif. Miracle de la prose de M. Schmitt : comment réussit-elle à nous assoupir, alors que chacune de ses maladresses et de ses ridicules devrait nous faire sursauter ?

|