Marie Rouget, dite Marie Noël.

PAGES D'ÉCRITURE

N°87 Décembre 2010

Pas lu le dernier Goncourt ! Pas l'intention de le lire ! Voilà une excellente raison d'en parler, étant seul dans mon cas désormais ou presque. Ça ressemble à quoi, une vie sans Houellebecq ?

Attention : j'ai tout de même lu jadis son premier roman, Extension du domaine de la lutte (Maurice Nadeau), très bon livre. Les suivants... Mystérieusement, les commentaires sur eux m'ont tous dissuadé, les extasiés comme les féroces. Pour des raisons qui ont changé avec le temps. Au début, trop glauque, le mec — et son petit dernier, brusquement, pas assez : habilement clean, écrit sur mesure dirait-on pour plaire à dix jurés et des centaines de milliers d'acheteurs.

Les unanimités sont douteuses. Un grand livre hérisse toujours le poil à plein de gens. Proust et Flaubert eux-mêmes se sont fait vomir dessus par une foule de débiles, et même par quelques bons esprits. Ce concert de louanges autour d'Houellebecq, ça fait presque peur. Et qui vois-je dans l'immense chorale, chantant Magnificat à pleine voix comme les autres ? L'excellent Jean-Claude Lebrun, critique à l'Huma, toujours de bon conseil ! Bruno Blanckeman, admirable prof de français, au goût si sûr !

Il y a de quoi vous ébranler. J'avoue qu'à cause de ces deux-là j'ai failli emprunter le bouquin. Et puis à quoi bon ? J'ai déjà lu La carte et le territoire avant même de l'ouvrir. Parce que les critiques de nos gazettes se font un devoir de résumer les livres en détail — ça raccourcit d'autant l'analyse —, et surtout par une espèce d'imprégnation, d'osmose télépathique : si tout le monde autour de vous lit un truc, il vous imbibe le cerveau, sans rémission. Voilà pourquoi je pourrais disserter à l'infini sur les Bienveillantes, aussi bien que les courageux qui les ont lues.

Il y a une autre raison. Une incompatibilité d'humeur fondamentale. Au cours d'un entretien, le grand homme déclare : «On n'a pas de devoirs par rapport à son pays. (...) On est des individus, pas des citoyens. (...) La France est un hôtel, pas plus.» Le citoyen que je suis, que j'essaie d'être (citoyen d'Europe et du monde) se sent mal à l'aise avec les individus. Pas envie d'entrer dans l'hôtel de ce type. Il y fait froid.

Les Notes intimes de Marie Noël (Stock), je les ai lues, elles. Même si, je le confesse, j'ai survolé quelques pages... Voilà un livre dur, aride parfois. Moins un livre que des fragments écrits tout au long d'une vie douloureuse, celle d'une femme qui vécut obscurément dans la seule compagnie de Dieu et de la poésie — et encore, l'un comme l'autre se dérobant sans cesse. «Rien ne m'est jamais arrivé qu'au dedans», dit-elle. Tourments du corps, maladie de l'âme, terreurs mystérieuses, présence et absence de Dieu, comment ai-je pu avaler tout cela qui m'est si totalement étranger ? Comment un tel dénuement peut-il donner une telle impression de richesse ?

Oui, l'expérience mystique racontée par Marie Noël m'attire. Sans être le moins du monde converti, j'ai l'impression, la certitude que les mystiques ont quelque chose que je n'ai pas, que je n'aurai jamais ; je lis ces Notes intimes comme le récit d'un voyage dans un pays lointain où je n'ai pas la force d'aller.

Loin de moi toutes ces souffrances ! «Dieu est un lieu de tourmente. J'aurai enduré plus de mal pour Lui que toutes les filles et femmes pour tous les amants et maris du monde.» Bigre. Mais il y a aussi des moments d'éblouissement où l'on jalouse la bienheureuse momentanée. Elle parle si bien de Celui qui l'obsède ! En la lisant, on se dit : Dieu existe, il est son enfant.

J'aime aussi cette leçon de regard qu'elle me donne, cette attention à ce qu'on dédaigne habituellement de voir, cette amitié pour les petites choses qui va droit au cœur d'un auteur de Journal infime. Pour elle, il s'agit d'»...aimer la beauté des êtres laids, le trésor des pauvres choses ; découvrir la merveille secrète du jour de pluie, de la plate campagne, du taudis, de l'infirme, de la vieille fille mal habillée...» J'aime sa définition du don de poésie : «...un don de nouvelle vue pour apercevoir du premier coup, au lieu de leur ridicule, la fleur et le miel des gens, même en ceux qui n'en ont pas.» J'aime enfin cette voix juste et limpide, ces images si simples, si fortes :

«Et j'aurai été toute ma vie animal des plus domestiques, bête de somme, chien attaché, serin en cage. Ou légume à faire la soupe.»

«Ce poème contrarié tant, à toute heure interrompu, il m'a fallu l'écrire, à la pauvre, à la dure, avec une poignée de mots chiches, comme on fait de la soupe en temps de disette avec un reste de pois secs retrouvés, par chance, au fond d'un sac.»

Marie Rouget, dite Marie Noël. |

Il faudrait les fréquenter davantage, les poètes — pas seulement les Grecs, pas seulement les Français du passé. Des envies de découverte me traversent parfois. Tiens, encore jamais lu Antoine Emaz. Dans un autre pays son nom serait largement connu, au lieu de rester confidentiel : à bientôt soixante ans, Emaz est l'auteur d'une œuvre abondante et riche, dont les connaisseurs se régalent.

Je découvre Peau, publié en 2008 chez Tarabuste, avec un brin d'agacement : je ne comprends pas comment une poésie si nue, si ténue peut me toucher à ce point. Le poète fréquente le quotidien le plus humble, objets familiers, réveil-matin, frigo, cartes à jouer, journal télévisé... On n'est pas très loin de Marie Noël, au fond, dans cette «poésie de peu», «poème pauvre musique de mots quasi berceuse pour occuper le terrain — aucune magie» — à côté de lui, Follain est un poète baroque.

L'un des thèmes favoris d'Emaz : la fatigue. Rien d'étonnant, avec l'effort de vivre et d'en même temps l'écrire — car il arrive que le poème raconte aussi l'écriture du poème.

Le poète avance de façon ralentie, concentrée, il parle à mi-voix, comme ces gens qui baissent la voix pour qu'on les écoute ou ne pas couvrir les voix frêles autour d'eux. Il se sert de mots tout simples, avec une telle sûreté de touche que les plus usés semblent frais comme des sous neufs.

«On laisse filer, on n'est plus là pour personne, on, lâche. Et continuent seules de tourner en tête des images comme de vieilles mouettes et des poèmes comme des boîtes à musique dont le mouvement faiblit, finit par dérailler avant la fin du temps des cerises.»

«accord tacite / avec un bout de terre / rien de plus» C'est peu de chose sans doute, mais on peut s'appuyer dessus.

Eh oui, «ça tient sans rien», sans qu'on sache comment. Mais non, Emaz ne m'agace pas. Il m'apaise en même temps qu'il m'aiguise.

Et là, grand écart. Poésie toujours, mais on passe à l'autre pôle avec les poèmes en prose de Julien Gracq dans Liberté grande. Un Gracq moins connu, flamboyant, coruscant — et si j'emploie ce mot rare, qu'il affectionnait, c'est pour donner une idée de la chose.

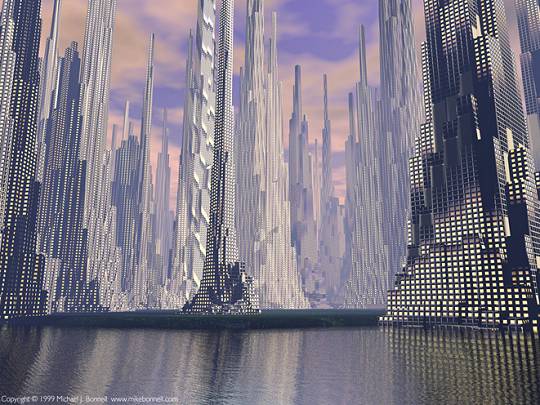

Adieux flûtiaux, bonjour grandes orgues ! L'auteur déploie pour nous rêves et visions, villes fantasmagoriques, paysages nocturnes étincelants de neige ou de glace, avec une grandiose ampleur digne du théâtre et même de l'opéra, dans des phrases chargées à craquer, d'une splendeur presque étouffante, imprégnées d'érotisme sous le signe de l'amour fou :

«Quelle rue sonore — d'un saccage de théâtre, de devantures brisées, de crieurs de journaux hurlant le plus bel assassinat du siècle, quelle verroterie colorée de sang, quel beau sang écumeux et chantant comme des trilles, comme des arpèges, quelle molle inflexion de saxophone vaudra jamais pour moi le regard qu'elle verse du coin de son œil précis et calme, le ruisseau magnétique de son regard qui coule à pleins bords entre les maisons comme la salive acide d'un glacier ?»

Qu'on ne me demande pas si j'aime ou n'aime pas, ce sont en l'occurrence des notions simplettes.

Le sommet : les deux pages du «Grand jeu», long cortège d'émerveillements divers, somptueux, presque trop riche, au point que je rame pour suivre et finis hors d'haleine, ébloui, soûlé.

«L'extravagante priapée des gratte-ciel...» Julien Gracq. |

Carole me reprochant de ne pas assez parler des nouveautés — mais la presse le fait avec tant d'application ! —, voici un autre de mes chouchous, invité régulier ici même : Patrick Modiano, qui publiait ce printemps chez Gallimard son nouveau roman, L'horizon. Ça ira comme ça, ma chérie ?

Dans les histoires de Modiano, quand on a longuement erré dans le malheur, il arrive parfois qu'on s'en sorte ; un homme et une femme qui s'aiment parviennent à échapper ensemble à ceux qui les poursuivent. Comme ici — peut-être. Mais ici, le bonheur à deux, c'était jadis, on l'a perdu ; le héros retrouve la trace de la jeune femme qu'il aimait, quarante ans plus tard ils vont se revoir — mais rien n'est joué. La fin reste en suspens et tout le livre oscille entre angoisse et réconfort, moments d'insouciance légère et poids accablant du passé.

Décidément, la blessure de l'enfance n'est pas près de guérir, ni le narrateur d'acquérir «cette assurance inaltérable et ce sentiment de légitimité [qu'il avait] remarqués chez les personnes bien nées, dont les lèvres et le regard confiants indiquent qu'elles ont été aimées de leurs parents.»

«Le sol se dérobait sous ses pas. À quoi avaient servi tant d'efforts, depuis quarante ans, pour étayer les pilotis ? Ils étaient pourris.»

Ce roman est sans doute en même temps l'un des plus optimistes et des plus pessimistes de son auteur, on s'y trouve plus que jamais hanté, traqué par des personnages de cauchemar ; c'est aussi l'un des plus complexes dans son dispositif, avec son va-et-vient exacerbé entre présent et passé, la machine à brouiller le temps tourne à plein, formant une masse confuse d'instants émiettés, «en suspens, dans un présent éternel», et c'est sans doute là que Modiano nous livre les scènes les plus étranges et les plus fortes, les personnages les plus mystérieux, le plus profond vertige, dans cet Horizon que je placerais volontiers au tout premier rang de ses œuvres, à côté de l'insurpassable Dora Bruder.

De Modiano à Blum. On croit le connaître, Léon Blum : le fin lettré devenant homme politique, le Front populaire, le procès honteux sous Vichy, la prison en Allemagne — il a raconté lui-même ce dernier épisode dans un superbe livre, Le dernier mois (Arléa). Je trouve dans les bouquins de ma mère sa bio, intitulée Blum, chez Flammarion : un gros pavé, un peu trop gros sans doute, il y aurait quelques détails à élaguer, mais ne chipotons pas : c'est du solide, et on en sort non seulement instruit, mais remué, emballé. On s'attendait à rencontrer un homme d'exception, mais à ce point ! Même si le biographe a un peu embelli les choses, il est des faits qu'on ne peut pas truquer. Le talent, la noblesse de Blum crèvent les yeux.

D'autres figures admirables l'entourent : Jaurès bien sûr, et le moins connu Lucien Herr, auxquels certaines crapules criminelles, Barrès et Maurras en tête, servent de repoussoir idéal. Notre surprise vient surtout de la violence et de la bassesse inouïe des attaques reçues par Blum, juif et homme de gauche, tout au long de sa vie : à côté de ces tombereaux d'ordures, nos pestilences actuelles sentent presque la rose. On ne connaît pas toujours assez non plus les souffrances de Blum, son quasi-lynchage en 1934 et les terribles années de prison.

On peut donc faire de la politique proprement, en étant prêt à le payer cher. Voilà tout compte fait un livre consolant — même si sa lecture, par ailleurs, m'inspire un vague sentiment de honte : pas mal de gens dans ma famille ne l'aimaient pas...

Blum ? Trop bon pour nous.

L'auteur de ce livre nécessaire, Ilan Greilsammer, avait jadis pour prénom Alain quand nous étions ensemble en classe de philo à Paris, au lycée Claude-Bernard. Un garçon futé comme tout, d'une grande gentillesse et toujours souriant. Il vit désormais en Israël. Camarade, si tu passes par Paris...

Blum jeune. |

J'ai ouvert les yeux en politique au début des années 70, et la présidentielle de 1974, où Giscard battit Mitterrand, fut pour moi une gifle violente. J'étais consterné. Depardon filma la campagne du vainqueur, lequel interdit le film ; voici enfin cette Partie de campagne, dans un gros coffret avec une dizaine d'autres docus du même Depardon.

Du beau boulot — comme le reste du coffret. Mais pourquoi diable Giscard a-t-il si longtemps mis son veto ? Celui qui allait se révéler si médiocre humainement et devenir un pauvre loser se montre ici dans sa gloire ; sinon sympathique, du moins fascinant, conquérant, porté par un élan irrésistible. Tout le film est parcouru par une étrange allégresse, il semble surgi d'un très lointain passé, d'un âge d'or (tu parles), et j'admire, moi que les bagnoles indiffèrent, jusqu'à la belle DS noire que le grand homme conduit lui-même.

Comme c'est loin tout ça.

Au fond, vu ce que nous subissons aujourd'hui, pas étonnant qu'à nos yeux le président d'alors ait de l'allure.

Retour aux livres. Ce mois-ci, le tirage au sort a tiré de ma bibliothèque d'attente un livre en anglais : Collected essays de Graham Greene, un recueil d'articles divers, essentiellement des présentations d'écrivains. Comme tout ce qu'écrit Greene, c'est vivant, brillant, profond, avec cet humour chevillé au corps qui est pour moi l'une des plus hautes qualités humaines. Mais à quoi bon lire sur des auteurs qu'on a si peu le temps de lire eux-mêmes ?

Il y a aussi de très beaux textes écrits en 1940, sous les bombes allemandes. Sont-ils seulement traduits en français ? Ils me donnent envie de relire, par exemple, le roman de Greene Le ministère de la peur, lequel, dans mes souvenirs est digne d'Espions sur la Tamise, le film qu'en tira Fritz Lang. Sacré compliment.

Continuons de lire le Dictionnaire amoureux des menus plaisirs d'Alain Schifres, à petites gorgées comme il se doit, savourons. Ce mois-ci, apprécié particulièrement la reine d'Angleterre «s'efforçant, avec une constance admirable, de ressembler à son timbre-poste» ; la comparaison entre couette et drap, qui me voit tout à fait d'accord avec l'auteur pour préférer le drap, cette merveille ; et la page sur les nouilles, émouvant éloge de la coquillette, «paresseuse, engourdie, un peu bébé». Rêver sur les coquillettes... Volkonaute, l'eusses-tu cru ?

Il y a aussi des passages un peu faciles ; ils ne font qu'ajouter au charme nonchalant de l'ouvrage.

On peut trouver mes lectures hétéroclites, c'est délibéré, mais côté films c'est parfois pire encore. Comme ce mois-ci.

Difficile d'échapper à certains films, tel Potiche de François Ozon. On y va en famille, on s'attend à un honnête divertissement du samedi soir en compagnie de têtes connues (Deneuve, Depardieu, Luchini, la délicieuse Karin Viard), et en gros c'est ça. Sauf que... Ozon adapte là une comédie de boulevard gentiment féministe, pas trop subversive non plus, disons anti-Sarko pro-Bayrou (le public chévrien rit de bon cœur), mais ce qui devient intéressant, c'est quand ce matériau un peu lourd parfois est sournoisement détourné par l'adaptateur, à la limite du sabotage — le fils, personnage supposé sympa, affublé ici d'un look mi-cloclo mi-tapette, et surtout la fin, victoire électorale de l'héroïne que ses partisans acclament aux cris de Maman ! Maman ! Happy-end bon enfant, ou sourire grinçant ?

Deneuve et Depardieu. |

Autre film dont on parle : The social network de David Ficker, bio du fondateur de Facebook. Réussir un film sur un sujet aussi peu spectaculaire, avec un héros à ce point antipathique, voilà déjà un tour de force. Le film est étouffant, speedé, comme son personnage, mais il évite les effets faciles avec une louable rigueur, pour ne rien dire de son autre grand mérite : me conforter dans ma méfiance viscérale vis-à-vis de l'épidémique Facebook.

Dans l'actualité toujours, Memory Lane, premier long métrage de Mikhaël Hers. Comment pourrais-je en parler lucidement ? Il a été tourné tout près de chez moi, dans des lieux que je fréquente quotidiennement, et que le jeune réalisateur, ancien chévrien lui-même, filme avec une extrême tendresse. Le parc de Saint-Cloud, avec la terrasse de la Lanterne d'où l'on voit tout Paris et la Butte aux Chèvres dominant notre petite vallée, n'a jamais été aussi charmeur. Qu'elle est belle, ma vallée ! Ailleurs l'herbe n'est pas plus verte.

Il y a aussi des personnages humains : un groupe de jeunes dans les vingt-cinq ans, entre adolescence et âge adulte, qui retrouvent là les lieux de leur enfance et de leur amitié ancienne. Ils se cherchent, et le film aussi : Ça va ? Ça va — en fait non, ça ne va pas trop, un père a le cancer, l'un des gars sombre dans la déprime, et à part ça il ne se passe rien de bien palpitant — excepté, juste avant la fin, une longue et superbe scène d'amour. Hers a eu le courage de refuser la béquille d'une action dramatique forte ; il compose par fines petites touches un film-tableau, errant, flottant, contemplatif, élégiaque, avec ses moments gris où l'on s'ennuie un peu et ses instants touchés par la grâce, où l'émotion soudain se noue — à l'image de la banlieue de Paris, si belle parfois, par éclairs.

Céline et Muriel, les deux sœurs. |

Dans les années 60, le soviétique Mikhaïl Kalatozov, auteur fêté de Quand passent les cigognes, est doté de moyens colossaux pour tourner un film à la gloire de Cuba. Le résultat, Soy Cuba, déplait à Moscou, hérisse les Américains, ce qui est doublement bon signe mais entraîne la mort du film. On le met au frigo. C'est trente ans plus tard que Scorcese et Coppola le décongèleront. Grâces leur soient rendues : Soy Cuba, certes un peu inégal, est pour l'essentiel d'une splendeur ahurissante. Film de propagande audacieusement détourné, il s'enivre de beauté en toute liberté, accumule prouesses techniques et mouvements d'appareil échevelés dans des plans-séquences d'une intensité magique, en combinant dans un même souffle épique une modernité visionnaire et un amour profond du cinéma muet des origines.

Merci à l'ami cher qui nous a offert le DVD. Tu en as d'autres comme ça, Philippe, à nous conseiller ?

Venu des mêmes lointaines années 60, un film déjà vu, revu, rerevu, dont on reste hanté, dont on ne se lassera jamais : La jetée, de Chris Marker, film-revenant, film-Lazare, bouleversant dans son étrange brièveté, avec son noir-et-blanc d'un autre temps, ses images fixes, l'œil de la femme aimée qui soudain — miracle — bouge un peu, ses improbables voyages dans le temps et cette histoire d'amour impossible, l'une des plus belles qui soient.

Combien de films gagneraient à ne durer qu'une demi-heure, comme celui-ci...

La jetée d'Orly. |

L'éblouissement que nous devons à Elephant de Gus Van Sant, nous le cherchons dans d'autres de ses films, et le retrouvons en partie dans deux films très différents et très semblables : Paranoid Park et Gerry.

Paranoid Park, c'est encore une fois les ados, le lycée, les parents absents, la violence, dans le milieu des skate-boarders d'un quartier glauque de Portland (Oregon). Gerry, changement de décor. L'argument tient en une ligne : deux types s'égarent dans le désert, une action elle-même désertique, un film-limite — et pourtant, par quel prodige ? on ne s'ennuie pas.

Les deux films jouent sur la lenteur, la répétition, l'obsession, l'un d'eux reprenant les scènes, l'autre reproduisant à l'infini la même situation ; tous deux nous plongent aux enfers et nous font planer en même temps. Dans l'un les filles sont horribles, dans l'autre il n'y en a pas — forcément, un désert avec des filles se transforme en jardin — mais les paysages sont d'une incroyable splendeur. Et dans les deux films, les garçons, alors là, très très beaux...

Quant aux bandes-son, surprise et plaisir perpétuel. Dans Paranoid Park, reprise par bribes de la musique géniale de Nino Rota pour Juliette de esprits de Fellini ; au début de Gerry, quelques notes en boucle, signées Arvo Pärt, et c'est la première fois que la musique de ce pauvre Pärt, grâce aux images qui la soutiennent, ne me paraît pas indigente et débile.

Paranoid Park. |

Musiques de film (suite). Le mois dernier nous étions à Hollywood, et si cette fois nous visitions le passé français ? Voici un CD d'hommage au cinéma de Marcel Carné. Quai des brumes et Le jour se lève, musiques de Maurice Jaubert. Le grand Jaubert mort à la guerre en 1940, Joseph Kosma prend sa place pour Les portes de la nuit et Les enfants du paradis. Kosma, c'est bien beau, belles mélodies et tout ; Jaubert me touche davantage. Kosma raconte ; Jaubert peint. Avec lui, on n'a même plus besoin des images, la musique suffit pour nous plonger dans l'ambiance de l'époque, l'accablement, la tristesse poisseuse.

Aujourd'hui aussi, accablement, tristesse, nuages noirs à l'horizon. On dirait un mélange de 1938 et de 1788.

Est-ce que ça va péter, ou Marianne va-t-elle continuer de simplement remuer dans son sommeil ?

Faut-il souhaiter qu'elle se réveille ?

Temps inconfortables. Tâchons du moins d'en rire. Ne sommes-nous pas aussi en pleine comédie ? Ce nouveau gouvernement qui semble choisi uniquement pour mener son camp à la déroute électorale ! L'opposition, qui pourrait se réjouir bruyamment, obligée d'hypocritement se retenir !

Et si la déroute était souhaitée ? Et si nos maîtres provisoires faisaient tout pour refiler à la gauche, bien sagement, la patate chaude d'une situation ingérable ? Dans ce cas, qui seraient les couillons ?

Je voulais terminer ici, passant lâchement sous silence un livre lu ces jours-ci, mais courage Michel, faut y aller.

Il m'emmerde, ce livre. J'ai appris son existence par Judith Bernard, d'Arrêt sur im@ges, dont les avis comptent beaucoup pour moi. Tomates, de Nathalie Quintane (POL), est selon elle un «OVNI littéraire» qui mêle des considérations sur le jardinage et des réflexions sur l'état de la France, l'affaire de Tarnac notamment.

Tomates a toutes les chances de me plaire : nous avons passé l'été, Carole et moi, à ausculter celles du jardin ; l'état de la France est l'un de nos autres grands soucis ; Tarnac nous est resté en travers, comme à toute personne éprise de justice (à propos, Mme Alliot-Marie, elle en est où, votre enquête ?) ; quand on parle d'OVNI littéraire je salive d'avance, et que ce livre soit «sans plan défini», voire «un peu erratique», cela ne devrait pas me gêner, n'étant pas fanatique des discours frontaux et strictement construits.

Eh bien non. J'ai eu beau lire Tomates (une centaine de pages), et même regarder l'émission qu'Arrêt sur im@ges consacre à l'auteure, je n'y arrive pas. Je ne comprends pas ce que Nathalie Quintane me dit. Je comprends qu'elle et moi avons des positions en grande partie communes, et je n'attends pas d'elle des réponses à mes interrogations, mais s'agissant de certains sujets brûlants, j'attendais au moins des questions plus clairement posées. Le fascisme larvé qui nous menace aujourd'hui, doit-on le combattre uniquement dans le cadre légal ? Une insurrection est-elle légitime, et jusqu'où ? Et pour évoquer ces problèmes éminemment politiques, quelle parole adopter ? Le discours traditionnel de la clarté et de la raison ou un mode d'expression plus subversif ? Sur ce dernier point au moins, l'auteure implicitement répond. Comme l'écrit Arrêt sur images, «Nous sommes submergés par l'abus des narrations industrielles. (...) Et si un mode de subversion consistait à renoncer radicalement à la narration ?» En vertu de quoi Quintane propose un texte non seulement dérivant, mais évasif, à la pensée difficile voire insaisissable, plein d'allusions érudites — un texte pour intellos dont moi-même je n'ai pas la clé. À quoi bon prêcher ainsi dans notre minuscule ghetto ?

À moins que d'autres, rebutés par la clarté, ne se sentent à leur aise dans ce flou artistique ?

Je suis sûrement injuste, je vois trop bien ce que je pourrais m'objecter, j'aurais mieux fait de la fermer, je n'ai rien dit, les amis, je n'ai rien dit !

Tomate de Carole. |

En janvier ? Autin-Grenier, Bon, Thibaux, Gracq et Schifres toujours, un poète, un roman kitsch, une chouette BD, du cinéma français (de Broca, Dewever, Tavernier), un peu de zizique, quoi d'autre ? Ah oui, un voyage-éclair en Iran.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il n'y a rien de plus contraire à la doctrine chrétienne que ce qui est nouveau et inouï.

Après deux cents heures d'interrogatoire ininterrompu, Bossuet aurait avoué qu'il ne croyait pas en Dieu.

Le fanatisme, voyez-vous, c'est la dernière révolte du pauvre, la seule qu'on n'ose pas lui refuser. Bien des choses airaient mieux ici s'il n'y avait pas de ventres creux..

Capricornes, votre veine est sans bornes !

Côté cœur : tout ira bien.

Côté travail : tout ira bien.

Côté santé : rien de grave. Juste un petit souci côté sommeil et un brin de constipation.

Le remède ? Croyez-en Jean Kikine : c'est Coelho qu'il vous faut ! Écoutez plutôt :

«L'amour est une force sauvage. Quand nous essayons de la contrôler, il nous détruit. Quand nous essayons de l'emprisonner, il nous rend esclaves. Quand nous essayons de le comprendre, il nous laisse perdus et confus.»

Pas mal, non ? Ça ne suffit pas ?

«Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. La sagesse n'a de valeur que si elle peut aider l'homme à vaincre un obstacle. C'est la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante.»

Rrrrrrrr... Zzzzzz... On dirait que ça marche. Pour les cas graves, on pourra essayer ça :

«Essayer d'expliquer, c'est vouloir expliquer le mystère — impossible. Écoute ton cœur. Il connaît toute chose, parce qu'il vient de l'Âme du Monde, et qu'un jour il y retournera.»

Comment ? J'ai pompé ça sur Internet ? Je n'allais tout de même pas lire ces coelhonades in extenso, c'est trop dangereux à forte dose !

|