Un balcon en forêt, film de Marcel Mitrani, 1979

PAGES D'ÉCRITURE

N°86 Novembre 2010

«Depuis que son train avait passé les faubourgs et les fumées de Charleville, il semblait à l'aspirant Grange que la laideur du monde se dissipait.»

C'est la première phrase du Balcon en forêt. Ce que Gracq décrit là, ce n'est pas seulement pour moi un trajet en train, mais ce début de voyage, ce soulagement, cette attente heureuse qu'est l'entrée dans un livre. Un livre — autant dire un pays nouveau qu'on va quitter dans quelques jours ou quelques heures, mais dont le souvenir, parfois, ne nous quittera plus.

Lorsque Julien Gracq écrivit cette phrase, vers 1960, je le croisais souvent dans les couloirs de mon lycée où il enseignait — lui, ou plutôt son double pâlot, à peine réel, caché sous le pseudonyme vaguement risible de Louis Poirier. Lisant plus tard Un balcon en forêt, j'ai passé tout l'hiver et le printemps de 1940 avec l'aspirant Grange dans son fortin perdu des Ardennes, à attendre l'attaque allemande. J'ai su tout de suite qu'un jour je retournerais là-haut. Cette fameuse première phrase, l'un des plus beaux déclencheurs de rêverie qui soient, je l'ai apprise par cœur comme un talisman.

Me revoilà donc à Charleville. Je me souvenais aussi, dans cette première page, du «vent cru» qui «lavait le visage» du héros. C'est le livre entier qui nous lave le regard. Derrière l'enchantement — plus fort encore aujourd'hui — Gracq dote son lecteur d'une sorte d'extra-lucidité : ce géographe-historien sait lire le monde, et les paysages d'abord, comme personne. Sa forêt d'Ardenne apparaît à la fois fraîche et neuve, comme née d'hier et vieille infiniment, riche à la fois de sa jeunesse et de son passé :

«On eût dit que la lumière sur le monde ne s'était jamais levée aussi jeune.» «La nuit sonore et sèche dormait les yeux grands ouverts ; la terre sourdement alertée était de nouveau pleine de présages, comme au temps où on suspendait des boucliers aux branches des chênes.» «On se sentait dans ce désert d'arbres haut juché au-dessus de la Meuse comme sur un toit dont on eût retiré l'échelle.»

Par la force des métaphores, dont la prose de Gracq est comme toujours somptueusement drapée — mais de façon plus naturelle et familière qu'en ses débuts —, toute chose est à la fois elle-même et transfigurée, tout prend un relief inouï.

Certes, il y a la guerre, qui «brasillait, charbonnait çà et là comme un feu de forêt mal éteint.» Mais présente et absente, mi-vécue, mi-rêvée, comme tout le reste, la guerre de cette «armée au bois dormant» prend des allures de conte de fées ; dans ce temps suspendu, ce moment de vacances, de retour à l'enfance, de dernier bonheur avant la catastrophe, sous l'emprise d'une «peur un peu merveilleuse, presque attirante», l'ivresse légère qui parcourt le livre se teint plus d'une fois — ça, je l'avais oublié — d'un impalpable humour.

J'aurais dû garder cette lecture, cette splendeur, pour le bouquet final de mon hommage à Gracq, en août prochain ; mea culpa, c'est l'impatience de le relire qui m'a fait remonter si vite au Balcon.

Un balcon en forêt, film de Marcel Mitrani, 1979 |

Jadis, au lycée, je me sentais plus attiré par l'histoire-géo que par les sciences naturelles, comme on disait alors — sauf quand le bougon M. Lefèvre, malade, fut remplacé par la très belle Mme Jordan. Les mœurs des insectes m'inspirent un intérêt modéré ; n'empêche, quand on entend dire, par des amis différents, qu'ils se régalent des Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre, on dresse les antennes. On finit même par acheter la chose : 2000 pages de descriptions de comportements d'insectes et de réflexions afférentes, dans deux tomes de la collection Bouquins.

Bien sûr, on ne va pas tout lire, mais le découpage en chapitres distincts permet d'aller et venir librement, et on se régale. L'amateur d'événements infimes que je suis est comblé ! Quelle bonne leçon de regard ! Les insectes sont d'étonnants personnages, à la fois prodigieusement habiles et très cons, leurs vies et aventures offrent une variété infinie, et nous avons dans le vieux Fabre le meilleur des guides.

C'était au XIXe siècle, une sorte d'âge d'or où la science restait accessible, compréhensible ; où la logique et la précision s'accompagnaient encore d'une dose de bricolage ; où le savant (on utilisait alors ce beau mot, et nom le froid et sec scientifique) pouvait être en même temps, par exemple, écrivain.

Ce fut le cas de Fabre, dont la vie, racontée dans une abondante préface, est à elle seule un roman. Autodidacte, ce père de l'entomologie moderne, observateur passionné, émerveillé, passant le plus clair de son temps agenouillé dans l'herbe avec une loupe, sait admirablement mettre en scène ses découvertes et même ses raisonnements. Les pages de cet homme nourri de Virgile sont baignées de chaleur et de lumière. Elles font entendre un beau français à l'ancienne, juste un peu empesé mais qui sent bon le frais et la campagne, un français de maître d'école — c'est à mes yeux un grand compliment.

Écoutons simplement le tout début :

«Les choses se passèrent ainsi. Nous étions cinq ou six : moi le plus vieux, leur maître, mais encore plus leur compagnon et leur ami ; eux, jeunes gens à cœur chaleureux, à riante imagination, débordant de cette sève printanière de la vie qui nous rend si expansifs et si désireux de connaître. Devisant de choses et d'autres, par un sentier bordé d'hyèbles et d'aubépines, où déjà la Cétoine dorée s'enivrait d'amères senteurs sur les corymbes épanouis...»

Coccinella septempunctata. |

Les insectes peuvent mener loin : Fabre les poursuivit jusqu'en haut du Ventoux, dont l'ascension mouvementée constitue l'un des sommets des Souvenirs entomologiques. Elle m'en rappelle d'autres, plus ou moins célèbres. Par Pétrarque d'abord, au XIVe siècle — mais la lettre qui la raconte, publiée dans la marrante petite collection Mille et une nuits sous le titre L'ascension du mont Ventoux, est davantage un sermon (abrupt et rocailleux) qu'un récit de voyage, et l'on ne sait même pas si Pétrarque est vraiment monté là-haut. Je préfère de loin la savoureuse équipée de Jacques Réda, narrée dans L'herbe des talus, même si elle fut un échec, le Solex du poète rendant l'âme au tiers de l'ascension. Il y aurait une collection à faire...

Ma montée au Ventoux à moi, en courant (cf. ici même, COURS TOUJOURS, «Grimper tant qu'on peut»), fut plutôt laborieuse...

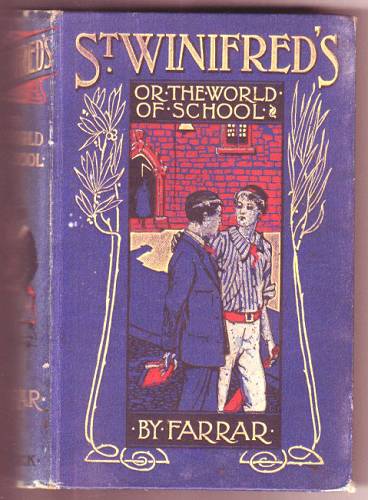

Un peu de repos ? Voici, dans la campagne anglaise vers 1850, un collège nommé Saint Winifred et ses élèves sortis d'un roman homonyme qui fut alors un best seller. Je l'ai lu à l'âge de dix ans, terrifié par les scènes de brimade et par la mort soudaine de la mère d'un des élèves, toute jeune encore : «...et elle était descendue si gaie et si douce quand les spasmes l'ont prise, je l'ai aidée à se coucher, et elle est morte !»

Ainsi donc, les mamans peuvent mourir, même jeunes !

Ce passage m'a poursuivi pendant des années.

Je retrouve le livre par Amazon, dans une édition suisse de 1868, traduction de «Mlle Hélène Janin». Le livre, pas totalement dépourvu d'intérêt sans doute pour un historien de la pédagogie, a cependant pas mal vieilli. Cette fois je suis moins impressionné par la violence des affrontements entre élèves que par le climat de pudibonderie et de bondieuserie dégoulinante. Les gentils, vraiment trop gentils. Les bad boys, eux, se contentent de fumer et jouer aux cartes... On prie sans arrêt. L'homosexualité ? À peine effleurée — un jeune élève assis sur les genoux d'un grand, ou d'un prof. Cette époque-là fut rudement coincée, n'accablons pas trop l'auteur, William Farrar, digne ecclésiastique, plutôt doux et sympathique, mais il se pourrait que sa cucuterie lui vaille bientôt les honneurs d'une autre rubrique.

Il y a de l'andouille dans l'air...

Édition d'époque. |

Et c'est reparti à remonter le temps, avec l'un des meilleurs explorateurs qui soient : Alain Nadaud. Lire son roman L'envers du temps — ce que je fis l'an passé — est une expérience marquante. Un autre de ses romans, Archéologie du zéro (Folio), publié en 1984, suit un peu la même démarche : l'auteur fouille les replis cachés du passé antique, en exhume ce qu'il y trouve de plus étrange et s'en sert pour bâtir une fiction ouvertement fantastique. Cette fois le récit, éclaté, constitué de divers documents présentés comme anciens, s'étale sur une dizaine de siècles avant et après Jicé, relatant les tribulations de la secte pythagoricienne, historiquement attestée, puis de son héritière, celle des adorateurs du zéro, nettement plus hypothétique.

En fait nous avons là deux romans au moins pour le prix d'un seul : un récit d'aventures avec brillants morceaux de bravoure (la visite de la Grande Pyramide, la destruction de la ville de Sybaris...), et une réflexion quasi-philosophique autour de la fascination pour le néant — un néant foncièrement ambigu, force à la fois négative et positive.

Le roman n'est sans doute pas totalement réussi : faire vibrer avec un matériau aussi aride que l'adoration des nombres et une secte par définition incolore, puisqu'elle refuse les passions, c'est mission impossible. Tout cela manque un peu de chair, d'amour, d'émotion ; les documents prétendument d'époque sont trop visiblement modernes, et les personnages ont tendance à tailler d'interminables bavettes, même en pleine bataille, même sur le point de mourir. Mais qu'importe : la réflexion est forte et subtile, elle va au plus profond. Témoin (parmi tant d'autres) ce moment où Pythagore, qui a tenté de réformer la cité selon les préceptes de sa philosophie, reconnaît, juste avant le dernier soupir, son erreur :

«Comme si la faillite des calculs qui avaient eu pour but d'assurer organiquement, ou mieux, mathématiquement, l'équilibre politique de cette cité signifiait que l'intelligible recelait, dans son excès de rationalité, l'irrationnel même, et jusqu'à se saborder ; comme si la mort et la destruction se devaient de faire partie intégrante de la vie et qu'à tenter de les repousser, on ne faisait qu'en exacerber la puissance. J'en tire ici, devant vous, cette conclusion : aucun système, ni aucun organisme vivant ne peut se soutenir très longtemps s'il ne réussit pas à faire la place, rapidement, en l'une ou l'autre de ses parties, à un espace laissé vacant, à une zone en creux où puissent à tout moment se faire jour et se jouer librement les forces de la vacuité et de la dissolution.»

À méditer... Interro écrite le mois prochain.

Persécutés, ils se réfugiaient... |

Comment ? Rien de contemporain ce mois-ci ?

Voilà voilà, ça vient ! L'homme qui tua Roland Barthes, de Thomas Clerc, est sorti cette année chez Gallimard, et a tapé dans l'œil à pas mal de gens, on les comprend. Ces dix-huit nouvelles, variations sur un thème (l'assassinat), révèlent une belle ambition artistique et un réel talent. Chacun des textes a sa forme propre, dans un souci d'expérimentation continuelle. L'ensemble est brillant, intelligent, un peu mode, un peu name-dropping, un peu musique techno par moments, mais pas trop ; certaines parties sont à parcourir vite (la résurrection du très oubliable Guillaume Dustan, indigestement hagiographique, ou l'hommage en vers à Pierre Goldman, techniquement laborieux), mais d'autres méritent qu'on les savoure lentement ; l'ensemble est globalement trop long, parfois ressassant, derrière l'aisance on croit deviner une certaine autocomplaisance, mais voici la dernière nouvelle qui donne une clef autobiographique et soudain tout change : les pages passées s'éclairent autrement, on comprend que cette construction obsessionnelle, un peu m'as-tu-vu, avec son contenu assez glauque, est le contraire d'un jeu futile.

Le Dictionnaire amoureux des menus plaisirs (Plon), d'Alain Schifres, je l'ai ignoré bêtement à sa sortie en 2005. Merci à Régis Debray qui dans ses Dégagements chante si bien ses louanges qu'on est curieux d'aller voir — d'autant qu'il prend pour repoussoir à ces plaisirs légers les lourdes ruminations des Carnets de Bergounioux, assassinés en quelques lignes cinglantes.

Sacrilège ! Fustiger le Maître ! Lui préférer... un journaliste !

Eh bien pourquoi pas ? Non, les Grands ne sont pas géniaux quotidiennement. Non, la vie n'est pas toujours ce brouet noir et saumâtre que nous fait avaler Bergounioux (souvent mieux inspiré). Il suffit d'un regard un peu amical sur le monde pour qu'il s'éclaire. Les pages de Schifres font défiler, en brefs portraits, les instants les plus communs, les objets les plus humbles de notre vie quotidienne, en montrant leur charme secret, leur charge de bonheur. Moi qui goûte fort les minuscules sujets, je suis gâté : voici les Aiguilles de la montre et les Cartes routières, l'Ail et les Cacahuètes, le Camembert, le Brouhaha, détaillés avec finesse, tendresse et gourmandise.

D'accord, l'auteur a parfois la main un chouya trop lourde, certaines formules pourront sembler un peu faciles, et les culs-serrés lui reprocheront ses jeux de mots — pouah ! — qui quant à moi me ravissent. Mais foin de ces broutilles. Les phrases de cet homme-là ont une saveur bien à elles, dans le genre pétillant et fruité ; il manie adroitement les mots, sa prose ne serait pas déplacée dans un Verbier, avec notamment ce bel usage du conditionnel dans sa description rêveuse de la Brasserie. Et puis quand on est capable d'écrire, par exemple : «Cela donne à penser, mais je ne sais pas à quoi», dans un mélange délicieux de modestie, de drôlerie et de profondeur, on gagne toute ma sympathie.

Ne nous gavons pas de ces zakouskis, faisons durer le plaisir. On s'arrête aux Champignons ; on revient le mois prochain — les mois prochains — à ces plaisirs moins menus qu'ils en ont l'air.

Un menu plaisir entre mille. |

Cette fois-ci, le tirage au sort a fait sortir de ma bibliothèque d'attente un petit Folio à deux euros : Donna Amalia et deux autres nouvelles, d'Elsa Morante. Je n'avais jamais rien lu d'elle !

J'avais tort. Dans un coin de province italienne indéterminé, à une époque tout aussi floue, ces trois brèves histoires nous plongent dans un monde à part, entre sordide et merveilleux, en compagnie de personnages incroyables, au bord de la folie. Des femmes surtout. Et des enfants. Inoubliables, ces trois adolescents qui croupissent dans un palais délabré, et survivent grâce à leurs lectures, se servant d'elles pour créer — comme les sœurs Brontë et leur frère — un monde imaginaire plus vivant que le vrai.

Cinq ou six livres par mois, et encore, pas trop gros : impossible de lire plus. Pareil pour les films. Journées trop courtes. Surtout si l'on passe un temps fou à tenter d'écrire, à chaque fois, l'expérience. Pourquoi cette folle obstination ? Pourquoi cette lourde tâche me paraît-elle plutôt légère ?

Le temps étant précieux, on ne va pas s'attarder sur L'arbre, le maire et la médiathèque, l'un des rares films de Rohmer que je n'aie pas découvert à sa sortie, en 1993. Je suis pourtant un fan dudit Rohmer, et cet opus diffère peu du reste de l'œuvre, le sujet mis à part, mais justement, le sujet pose problème : dans cette comédie politique souriante, sorte de Clochemerle soft où l'on s'affronte autour de la construction d'une médiathèque, il n'y a pas de vrai enjeu, la médiathèque on s'en fout, le ballet amoureux habituel nous manque, l'amour c'est du sérieux, et ce film agréable, charmant, sans poids, vaguement inhabité malgré les numéros de Luchini, s'oublie bien vite.

L'amour, ce n'est pas ce qui manque dans le dernier Woody Allen, You will meet a tall dark stranger. Même les vieillards en sont obnubilés. La prolificité du vieux Woody (sur le plan cinématographique) lasse parfois le public, on l'accuse de rabâcher, et il est vrai qu'on reconnaît toujours sa patte au premier coup d'œil, comme il arrive avec les vrais créateurs ; mais à chaque fois, tout de même, il me surprend un peu.

J'admire en particulier ce scénario malin et ses audaces. L'auteur se montre ici plus que jamais cruel avec ses personnages : aucun n'est totalement sympathique et il les abandonne tous dans la merde à la fin, avec désinvolture — tous, sauf la vieille folle égoïste, qui en trouvant l'amour sera la seule heureuse. C'est cynique, et bien triste, mais on ne s'en aperçoit pas : le réalisateur sait nous faire sourire, et Mmes Naomi Watts, Freida Pinto et Lucy Punch, au jeu non moins délicieux que leur physique, nous tournent la tête sans rémission.

Woody avec sa star, Naomi Watts. |

Encore un cinéaste suivi avec ferveur ici, moins prolifique hélas, et bien moins connu : Jean-Claude Guiguet.

Les passagers, sorti en 1999 six ans avant sa mort, dernier de ses quatre longs-métrages, est-il le meilleur ou le moins réussi ? Le plus audacieux sûrement, dans sa forme : cette fiction penche par moments vers l'essai — comme Deux ou trois choses que je sais d'elle de Godard dans les années 60, qui parcourt lui aussi la banlieue de Paris —, tournant autour de plusieurs personnages tantôt isolés, tantôt réunis, dans une suite de scènes éparses reliées par un fil conducteur : le tram de Seine-Saint-Denis. Un personnage à part entière, ce tram, dont on ne sait s'il est beau et chaleureux ou froidement inhumain — rien n'est simple et téléphoné chez Guiguet.

Tiens, pas beaucoup d'immigrés dans ce coin de banlieue... Beaucoup d'amour par contre, homo ou hétéro, et la mort toujours présente — on est en pleines années SIDA. Et peu à peu, par petites touches éparses mais enchaînées avec fluidité, se dessine de façon plus ou moins explicite un portrait à charge de la société cruelle, matérialiste, égoïste où nous vivons. Film sur la solitude mais film choral tout de même, unanimiste, généreux, porté par un montage et une musique superbes — rien que du classique, parfaitement choisi et intégré.

Reste à voir L'archipel des amours (1981), où le court-métrage de Guiguet côtoie ceux de Vecchiali, Frot-Coutaz, Biette et Treilhou, mais le DVD existe-t-il ?

Quelques fleurs pour Guiguet. |

Todd Solondz aussi, on l'aime, on voudrait voir tous ses films après l'avoir découvert l'an dernier dans Life during wartime. (Il aurait fallu commencer par Happiness, tourné dix ans plus tôt, qui raconte le début de l'histoire.)

Le titre, Happiness, est d'une ironie cruelle : la famille qui s'agite sous nos yeux — les trois sœurs, leurs vieux parents, le mari de l'une et ses enfants — vit dans le New Jersey une version du bonheur américain qui a plutôt, pour nous, des couleurs de cauchemar. Eux-mêmes, à des titres divers, sont affreusement mal dans leur peau et moralement pitoyables — la sœur qui a raté sa vie socialement étant la seule estimable et digne d'amour.

On rit, puis le rire s'étrangle, Solondz n'hésite pas, il ne craint pas de frapper fort (la pédophilie du mari), mais la vertu de ses films tient aussi à ce que tout en frôlant la caricature ils l'évitent, qu'ils allient avec élégance et justesse, autant que faire se peut, la compassion à la férocité, l'émotion à l'humour noir. Nous ne sommes pas à guignol, mais dans les profondeurs de la vie, sombres, incertaines, insondables.

Ô richesse du cinéma américain, pourvu qu'on oublie cette vieille pute liftée vautrée dans les dollars, Hollywood !

Incroyable : je n'avais encore vu aucun film de Gus Van Sant. Je commence par Elephant (2003), inspiré par la tuerie de Columbine, où des lycéens descendirent froidement leurs camarades. On suit quelques jeunes de l'Oregon dans leurs activités quotidiennes, au lycée — mazette ! que c'est grand ! que c'est beau ! — ou chez eux jusqu'au massacre final. Le cinéaste tisse peu à peu sa toile d'araignée, montrant certaines scènes plusieurs fois sous des angles différents, suivant les futures victimes et les assassins avec une fluidité, une insistance douce, une suavité qui crée elle-même l'angoisse ; le décor, d'une présence presque collante, se trouve en même temps bizarrement privé de réalité — ce qui est une façon d'expliquer l'énigme de ce crime. Le film éclaire un peu ces ténèbres. Il est tout entier d'une force visuelle et auditive extraordinaire, vous plonge en état d'hypnose et ne vous lâche plus, même terminé.

L'un des héros du film. |

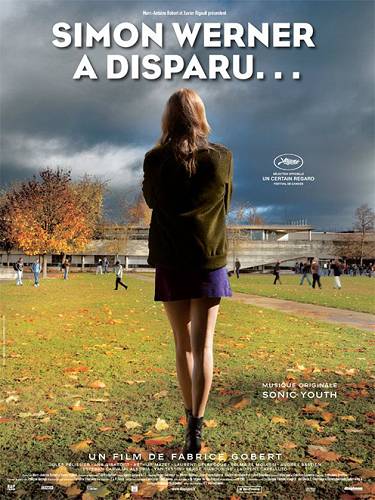

Fabrice Gobert est un fan d'Elephant, lui aussi. Son film qui vient de sortir, Simon Werner a disparu..., en porte la marque, avec divers emprunts au scénario (même dispositif de scènes récurrentes), mais aussi de grandes différences. Le film de Gobert est sans doute moins hypnotique, mais le jeu des reprises va plus loin : chaque fois que le point de vue change, le sens de la scène change aussi, parfois radicalement, dans un jeu labyrinthique et virtuose de fausses pistes et de faux-semblants. Tous les personnages se font leur cinéma, et nous avec eux, avant qu'on s'aperçoive à la fin qu'il ne s'est rien passé — à part un meurtre. On a rarement vu film plus manipulateur, et démystificateur, les manipulations étant systématiquement démontées.

On a tout de même, en chemin, découvert un cinéaste qui sait créer son monde à lui, à la fois criant de vérité (ses ados sont parfaitement crédibles) et profondément onirique — comme dans Elephant. Et comme dans Elephant, images et bande son rivalisent de force d'envoûtement. Celle de Simon Werner est due à Sonic Youth.

On dit qu'il s'agit d'un premier film. Le spectateur a du mal à le croire.

Solitude, là encore. |

Place à la musique, mais sans quitter le cinéma ! Réécouté ces jours-ci un coffret de quatre CD : Trésors Hollywood, l'âge d'or du cinéma américain, des années 30 aux fifties. Les musiques d'une trentaine de films, dues aux plus grands noms du genre : Miklos Rozsa, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin, Erich-Wolfgang Korngold, Bernard Herrmann... Ces solides compositeurs travaillaient évidemment sur commande et en liberté très surveillée. L'écoute de la compil est un parcours en montagnes russes : il n'y a pas que du chef-d'œuvre éternel, c'est parfois désolamment sirupeux, ou pesamment compact et cuivré, mais l'ensemble dégage une impression de robustesse et d'entrain qui vous donnerait plutôt la pêche. Oh the country was young then...

Même dans les pages les plus convenues, on trouve un accord inattendu çà et là, une trouvaille un peu corsée, et certains morceaux me paraissent tout à fait dignes du concert. On pourrait donner à Pleyel, par exemple, le King Kong sauvage à souhait du méconnu Max Steiner, le juvénile et caracolant Prince Valiant de Waxman ou sa ballade pour A place in the sun, indolente, planante, souriante et qui en même temps serre le cœur (c'était l'indicatif de l'émission Cinéma, cinémas). Sans oublier le plus grand de tous, Bernard Herrmann : son White witch doctor flanque vraiment la trouille, et son Citizen Kane aussi donne le frisson.

Le chef d'œuvre de Herrmann, hélas, manque au générique : Vertigo, quelques minutes, une petite phrase tournante, obsédante jusqu'au vertige, d'une tristesse infinie, tandis que James Stewart en voiture tourne lui aussi sans fin dans les rues de San Francisco.

Pendant que certains se gavent de CD, de DVD, de lecture et d'écriture, d'autres vont à la manif comme il se doit. Qu'on se le dise, j'ai des remords. Cette réforme des retraites, à mes yeux, n'est sans doute pas la plus malvenue de ce gouvernement calamiteux, mais il faudrait y aller quand même, pour protester globalement : après tout, qu'un criminel tombe à cause d'un crime qu'il n'a pas commis, est-ce un scandale ?

Et nous faire bosser toujours plus longtemps, est-ce vraiment nécessaire ? Les experts sont plus contradictoires que jamais, on sait de moins en moins quoi penser. Et les casseurs ? Je m'interroge sur les casseurs. J'ai tant de mal à les comprendre. Sales petites brutes imbéciles et nuisibles ? Victimes innocentes rendant coup pour coup ? Fer de lance de la Révolution en marche ? Flicaille camouflée ?

Quand je ne sais plus où j'en suis, je vais lire la chronique de Judith Bernard dans Arrêt sur Images, sachant qu'elle comprendra les choses et les dira mieux que moi. Cette fois, elle raconte la grève. Divisée, elle aussi. Elle n'a pas reçu la grâce des certitudes — n'est pas Besancenot ou Mélenchon qui veut — et c'est pour ça que je l'aime. Elle parle des casseurs. Elle y va rondement, sans peur de provoquer. Suis-je entièrement d'accord ? Je ne sais, mais une parole aussi franche et honnête, quelle bouffée d'air frais...

Dommage que Judith Bernard soit inaudible — malgré ses qualités, ou à cause d'elles ? — à la foule qui somnole, bercée par le ronron des Minc, des Duhamel et autres sempiternels blaireaux.

Une ancienne ministre confond inflation et fellation, tout le pays en fait des gorges chaudes, n'est-ce pas injuste ? N'y a-t-il pas là une façon habile, et même poétique, d'énoncer ce que chacun sait sans avoir le droit de le dire : l'économie, c'est un sac de nœuds imbitable, et l'inflation c'est dur à avaler ?

Il s'agit d'un lapsus, me dit-on. Lape-suce ? Comment n'y avais-je pas pensé ? Mais voilà qu'un autre ministre, en pleine activité, lui, confond empreintes digitales et génitales — plaignons ses partenaires, s'il en a. Comment interpréter une telle débauche de dérapages linguaux ? Santé débordante, libido conquérante, le pouvoir comme aphrodisiaque puissant ? Ou malaise, trop de choses cachées, refoulées, grouillement de mensonges et de désirs frustrés ?

À moins que, côté empreintes, nos sages n'étudient pour de bon une nouvelle méthode de fichage identitaire ? Certains amis m'assurent que l'organe sexuel masculin est d'une variété morphologique infinie ; et le féminin, donc ! renchérissent d'autres. Y aura-t-il photo sur le passeport, ou empreinte à l'encre noire, sur feuille éventuellement dépliable ? Pilosité obligatoire, ou interdite ?

Une chose au moins est claire : ils rêvent de nous baiser. Autant dire qu'ils se fourrent le doigt dans l'œil.

Pendant que certains me culpabilisent en courant les manifs, je traduis mes chers Grecs à tour de bras. Avec l'espoir naïf qu'en accumulant la matière nous cesserons un jour d'être invisibles.

Au milieu du désert, quelques oasis : les éditions d'Emmanuel Malherbet, Alidades, publient ce mois-ci, sous le titre Chants de mort, un choix d'une quarantaine de chants populaires d'une extrême beauté, dont certains présents sur ce site ; La femme du métro de Koumandarèas, récemment rééditée, invitée à la Maison de la Grèce l'autre soir, semble charmer tous ceux qui la lisent ; les éditions Quidam et Ginkgo nous mijotent quelques plats grecs pour 2011 ; et voici enfin, sur publie.net, les Douze jeunes poètes accueillis sur volkovitch.com pendant la saison 2009-2010. Je vous quitte, j'ai du boulot.

En décembre ? Modiano, Volodine, Greene, Emaz, Marie Noël, Blum, la suite de nos feuilletons Gracq et Schifres, et quelques autres sans doute. Côté films, Ford, Kalatozov, Depardon, de Broca. Ça ira comme ça ?

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il n'y a pas de démocratie, de valeurs convenables sans cette épreuve de l'irrespect, de la parodie, cette agression par la moquerie que la faiblesse fait constamment subir à la puissance.

Pour avoir une idée juste des choses, il faut prendre les mots dans la signification opposée à celle qu'on leur donne dans le monde. Misanthrope, par exemple, cela veut dire philanthrope, mauvais Français, cela veut sire bon citoyen....

Quand cessera-t-on de confier la destinée des peuples à des gens qui considèrent l'humanité comme un moyen de parvenir ?

Le fascisme, c'est une infiltration lente de tous les instruments du pouvoir d'État, une lente érosion des libertés publiques, des injustices quotidiennes mais peu spectaculaires.

Sagittaires, votre avenir est super !

Côté cœur : tout ira bien.

Côté travail : tout ira bien.

Côté santé : rien de grave. Un peu de mal à s'endormir peut-être, un peu de mal à évacuer...

Ce qu'il vous faut, selon Jean Kikine : une petite cure de Guillaume Dustan. Essayez voir son Nicolas Pages :

«...je me lève, je cherche l'heure, je ne la trouve pas, je lui demande quelle heure il est, dix heures et quelques, je me lave pendant qu'il s'occupe de ses affaires, nous nous préparons chacun de notre côté, il a fini, il dit qu'il descend petit déjeuner, je dis que j'arrive, je finis de me préparer, je met (sic) bien en vue sur la table sa montre qui risque de se perdre, je suis prêt, je descend (sic), tout est marron dans la salle de restaurant, il est mignon à sa table, un peu voûté, je m'assieds, je fais Euuuuahhhhhh, il dit Café ?, je dis C'est clair, je me retourne, le serveur n'est pas en vue, je suis de dos au bar, je le regarde, il lève le bras, le serveur n'arrive pas, il commande finalement, les cafés arrivent, on boit, ça réveille, je fais un tour au bar pour voir ce que je pourrais bouffer, rien de ce qu'il y a, je reviens à table, je bouffe du pain, je le regarde, je suis bien etc.»

Vous êtes encore là ? Non ? Eh oui, l'effet laxatif est parfois foudroyant.

|