La France : une forteresse.

PAGES D'ÉCRITURE

N°84 Septembre 2010

Au milieu de l'été, un sondage nous est tombé dessus comme la foudre. Il nous annonçait qu'une écrasante majorité de citoyens, soudain convertie, applaudissait les nouveaux projets de nos maîtres : envoyer à Dache les gens du voyage, déchoir de leur nationalité les polygames, mettre en prison les parents des enfants pas sages, etc. etc.

Depuis, les journalistes sérieux ont démontré tout ce que ces projets avaient de choquant et d'irréalisable, d'autres sondages moins manipulés ont rectifié le tir, n'empêche : il se confirme qu'une bonne partie de ceux qui se disent de gauche approuvent ce programme de cauchemar.

Il faut être un idéaliste naïf dans mon genre pour s'étonner. Après tout, les Allemands, qui ne sont pas pires que nous, ont jadis plébiscité Hitler, à côté de qui nos maîtres actuels font figure d'apprentis, et j'ai vu de mes yeux naguère, au lycée, chez certains de mes collègues s'affichant à gauche, ce que cette noble façade pouvait cacher d'égoïsme, de conformisme et de lâcheté.

De cela nous parlerons un jour. Je voulais seulement cracher ma colère et ma honte, ça soulage, avant de retourner aux livres, qui soulagent aussi.

La France : une forteresse. |

À part ça, l'été fut d'une douceur extrême. Pas de méchante canicule dans notre Île-de-France, quelques journées radieuses alliant soleil et fraîcheur. Carole et moi n'avons pas bougé de la grande maison. Les traductions avancent, j'ai bon espoir de publier quelques Grecs pendant l'année qui vient, et quant aux lectures du mois d'août, ce fut une belle moisson.

Le grand bâtiment devant chez moi, de l'autre côté du square, ancienne Manufacture de porcelaine, fut de 1880 à 1940 l'École normale supérieure de jeunes filles. En détournant les yeux de mon écran je vois par la fenêtre, là-bas, un bout du parc où se promenaient les normaliennes. Depuis longtemps je voulais en savoir plus sur elles, et voilà que je tombe dans la cave sur un vieux bouquin qui part en morceaux : Les Sévriennes.

Ce roman paru en 1900 est un témoignage de première main : l'auteur, Gabrielle Réval (1870-1938), raconte ses années d'études à l'ENS chévrienne vers 1890.

Comme tout a changé en cent vingt ans ! Leconte de Lisle était jugé hardi et Baudelaire interdit. Le soir, après une journée de cours et de lectures, on allait dire bonsoir à la directrice dans son bureau. Le lecteur d'aujourd'hui peut ricaner devant certaines envolées poétiques de l'auteure et les émois de ses héroïnes. On imagine l'effervescence intellectuelle et sentimentale. Les élans amoureux sont pudiques, mais violents, car violemment réprimés. Condamnées à un rôle de vestale par l'étouffante société de l'époque, désespérément éprises d'un beau jeune homme, d'une belle condisciple ou — le plus souvent — d'un professeur (presque tous des hommes), on sent les malheureuses plus habiles à disserter sur la sérénité stoïcienne qu'à l'installer en elles :

«Rien que des images voluptueuses autour de moi ! Dans le ciel, des nuages comme des bras inassouvis étreignent la nue ; la grande fleur mystique du jet d'eau s'enroule en flacons neigeux ; des ailes battent frémissantes, des oiseaux s'aiment dans ce nid ! L'odeur des lys et des roses me suffoque. Une sève ardente me consume, et je me désespère, la nuit, de ne point délier ces lèvres que j'adore.»

On peut trouver ça cucul, mais en même temps comment ne pas admirer la ferveur et le courage de ces jeunes femmes, qui en choisissant d'enseigner se condamnaient au déclassement social et aussi, bien souvent, au célibat. Une femme qui travaille, en ce temps-là, fi donc !

Enfuies les normaliennes, plus personne dans le parc, mais à présent, regardant la longue rangée de petites fenêtres sous les toits — leurs anciennes turnes —, je penserai à elles tendrement. Comme si je n'avais pas assez de fantômes dans les parages.

Chèvres, haut-lieu de la pédagogie. |

Fier de moi tout de même. Dégoté un livre que l'ami Lucien n'a pas lu !

Comment ? Celui-là aussi ? Lucien, tu es effrayant.

Tandis qu'on se prélasse dans le passé, l'actualité se fait trépidante, l'avalanche de la Rentrée Littéraire s'abat sur le lecteur. Pitié pour lui, il en a marre d'avance, parlons d'autre chose.

Juste un mot, à titre exceptionnel. Trop envie de saluer ici le nouvel Echenoz.

Des éclairs (Minuit) est le troisième et dernier volet, après Ravel et Courir, d'une trilogie où le romancier injecte dans sa fiction une part de réalité. Part hégémonique dans les deux premiers livres, un peu moins dans celui-ci, où le héros est cette fois inventé, quoique inspiré d'un personnage réel.

Gregor, physicien, inventeur génial et farfelu jusqu'à la démence, comme Nikola Tesla son modèle, a en commun avec Ravel et Zatopek un talent et un destin exceptionnels, la gloire, la solitude. Et une certaine extravagance. De ce point de vue-là, il les bat largement. On le croirait sorti d'une bédé. Réel ? Inventé ? Question sans doute secondaire, mais non négligeable, dans ce roman du moins, l'auteur jouant sur cette incertitude pour ajouter au délicieux malaise qui est sa marque de fabrique.

Sous les apparences d'un récit tranquille, faussement détaché, au narrateur un brin familier, vaguement désinvolte, on est en plein vacillement une fois de plus, avec ce personnage insaisissable, ses inventions sensées ou carrément déconnantes, bienfaisantes ou funestes, son caractère foncièrement odieux que l'auteur souligne et atténue tour à tour, voire en même temps — d'où une espèce de suspens, de tension électrique, tout du long. (Le domaine de Gregor, comme par hasard, c'est l'électricité...)

On pense à Jules Verne, à Perec aussi, même si Echenoz lui-même est plus que jamais présent, mêlant le grandiose et le dérisoire avec un minimum d'effets, dans un dépouillement qui croît de livre en livre :

«Il faudra bien par exemple, vieux dessein, qu'il s'enveloppe un de ces jours dans un drap de feu froid qui, selon sa conception, suffirait à chauffer un homme nu au pôle Nord et dont il sortirait non seulement indemne mais amélioré : esprit rafraîchi, organes rénovés, peau régénérée. Sous un angle également médical il conviendra aussi de mettre au point, dans les hôpitaux, son idée d'anesthésie à fort voltage. Il sera également bon d'enterrer des câbles à haute tension sous les écoles afin de stimuler les mauvais élèves et, dans les théâtres, d'installer des salles d'habillage électrique pour mettre les acteurs en condition et mettre fin au phénomène du trac. Il faudra s'occuper de tout cela.

Mais ce ne sont que détails, peu de chose au regard de sa nouvelle conception, plus grandiose, consistant en l'installation d'une lumière nocturne terrestre. Il s'agit d'éclairer toute la planète en une seule illumination. À cet égard il suffit d'envoyer des flux de fréquence assez élevée dans la haute atmosphère où règne un vide partiel, et où les gaz sont de la même nature que ceux contenus dans certaines ampoules conçues par Gregor.»

Des éclairs commence par un orage et nous restons dans les phénomènes célestes avec Ciel et terre et ciel et terre, et ciel, signé Jacques Roubaud, chez Argol. Titre bizarre et livre curieux, mêlant pages autobiographiques et description de nuages peints par Constable, les nuages en général et ceux-là surtout étant liés pour l'auteur à quelques souvenirs essentiels. Merveilleux sujet, les nuages. Y a-t-il de quoi tenir tout un livre ? Roubaud relève bravement le défi, certaines pages trouvent le bon défilement, parviennent à saisir l'insaisissable, donnent forme à l'informe sans le figer, dans une belle accumulusation d'adjectifs ou de métaphores.

«Constable avait eu une préférence évidente pour les cumulus, pour leur allure, pour leur lenteur, pour leur certitude, pour leur majesté arrondie, cotonneuse, nautique.»

Voilà qui me comble. Et cela aussi :

«...ces masses vaporeuses, magnifiques et distraites qui se baladent si souverainement au-dessus de nos têtes, dans le champ royal des cieux.»

(Même si je n'aime pas la rime intérieure «distraites / têtes», qui fait piétiner la phrase, interrompant sa lente avancée.)

À d'autres moments je suis moins convaincu, mais ne suis-je pas victime d'un préjugé ? Impressionné jadis par les poèmes hermétiques de Roubaud, on dirait que je lui en veux obscurément d'être passé à la prose et d'écrire désormais des choses que je comprends.

Ciel ! |

Les ciels de Roubaud me ramènent à la rivière de Bergounioux. Non, je ne me repens pas d'avoir tiré à bout portant, le mois dernier, sur certain gros livre du grand homme, mais je tiens à redire que son minuscule Chasseur à la manque est une chose immense. Retournons donc avec lui à la pêche :

«D'abord, la paix souveraine répandue sur les rives»... La «stupeur bienheureuse»...

Et ce moment extraordinaire :

«Chaque fois, lorsque venait le soir, je me suis demandé pourquoi rentrer. Il me semblait avoir cessé d'exister. J'étais lavé de l'existence plus ou moins distincte qui, partout ailleurs, m'incombait, de la fatigue, de l'ennui de la soutenir, du dépit d'y trouver à redire et de n'en pouvoir mais. Je suppose que les hommes qui se sont tenus près de moi, au droit de leur reflet inversé, demandaient eux aussi à la rivière d'emporter ce que leur vie avait de contraint et d'amer, d'inexpliqué. À ce moment-là, ils étaient autres, sans l'acrimonie, les aspérités qui ont compliqué la mienne. C'est alors que nous aurons été ensemble, débarrassés de notre chétive et triste particularité, pareils, flottants, confondus, en paix.»

Si je reviens à Bergounioux, c'est que j'ai l'ambition de donner à Chasseur à la manque, à B-17 G, à Un peu de bleu dans le paysage, à Simples, magistraux et autres antidotes deux ou trois lecteurs de plus, et qu'un appel n'est guère entendu s'il n'est pas lancé au moins deux fois.

Nous sommes à la campagne, restons-y. Pour moi, pas de bon été sans une virée chez André Dhôtel. Je crois bien le connaître, Dhôtel, et voilà qu'il m'estomaque avec un roman de 1961, Ma chère âme. Non que le cher homme ait changé : au contraire, il en remet. C'est dhôtelissime !

Décor : non pas les Ardennes pour une fois, mais une petite ville de province indistincte et l'île grecque de Samos, ainsi que Paris et Londres. Une intrigue compliquée jusqu'à l'extravagance étendue sur une trentaine d'années, et plus précisément datée que de coutume, avec des errances infinies, une prolifération de jeunes filles mystérieuses, d'incroyables coïncidences, davantage de violence que d'habitude (mais la guerre de 14-18 est escamotée joliment), une terrible averse de grêle, des péripéties commerciales (mais le héros, dépourvu d'ambition, n'a d'autre richesse que l'amour), des passions violentes (mais elles débouchent souvent sur des moments de sérénité absolue). Le voyage, comme toujours, étant jalonné par ces petites phrases mystérieuses que les habitués ruminent, et parfois recopient pieusement comme des talismans.

«Jamais Petros n'avait connu de plus beau jour, il ne comprenait pas pourquoi.»

«Il lui semblait cette fois qu'il arrivait dans un lieu du monde où il n'aurait plus vraiment aucune nouvelle de qui que ce soit.»

«À voir ces fleurs, toutes les histoires paraissaient inutiles ou sans valeur.»

«Au fond des provinces, chacun comprend mieux sa maladresse et que tout se mêle.»

«On peut être saisi dans tout son cœur par les événements du monde et du pays, il reste toujours, on ne sait même plus pourquoi, une vie qui semble venir d'ailleurs pour chacun. On n'a sans doute pas le moindre droit à cette vie-là, mais on s'y attache comme à un ciel.»

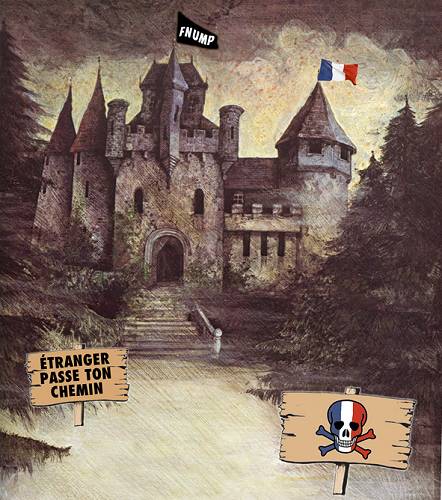

Dhôtel ne m'a jamais déçu ; Gracq non plus, mais en reprenant «Le roi Cophetua», troisième et dernière partie de La presqu'île, quarante ans après, je suis un peu inquiet : vais-je retrouver l'enchantement d'alors ?

Non !

Il est plus fort encore aujourd'hui.

Novembre 1917. Un homme rend visite à un ami dans un village au nord de Paris. L'ami doit revenir du front, il tarde à rentrer, sa maison est vide à part une femme inconnue, peu à peu la nuit tombe...

C'est la dernière fiction publiée de Gracq, elle les résume pratiquement toutes : un départ vers l'inconnu, une guerre au loin, la longue attente, la rencontre d'une femme, le monde naturel présent plus que jamais, paysages, terre et boue, vent et pluie, et l'être humain perdu au milieu comme un enfant seul dans l'immense forêt.

«...on traversait alors, après le vacarme parisien, ces forêts nobles et vides qui barricadaient les avancées de la vie civile comme un rideau de silence un peu initiatique derrière lequel l'oreille déjà se disposait, se tendait vaguement vers un autre bruit.»

Ce bruit, c'est d'abord le roulement sourd de la canonnade lointaine, ou la mer invisible apportée par le vent, c'est surtout l'autre-monde-qui-est-dans-celui-ci dont rêvaient les surréalistes, car cette maison dans ce village perdu, et ces quelques pages où toute l'œuvre résonne, sont un avant-poste, un entre-deux, le pressentiment d'un ailleurs que les mieux-voyants d'entre nous ne feront jamais qu'entrevoir.

Film tiré de la nouvelle de Gracq. |

Retour à la grande maison de Chèvres. Entassements de livres à tous les étages, lus pour la plupart, mais combien sont-ils qui font encore tapisserie, achetés, servis-de-presse, reçus en cadeau, en héritage ? Le petit millier d'entre eux qui trouvent le temps long dans l'antichambre de mon bureau sont un reproche quotidien, tous les matins au réveil surtout, vus depuis le cabinet de toilette en face, quand on est assis sur l'humble trône...

Pour tous les lire à raison de deux par mois, il me faudrait vivre cent-sept ans.

En attendant, une idée un peu idiote m'est venue un matin : repêcher chaque mois l'un d'eux par tirage au sort.

Premier élu : Les fleurs du mal. Non pas l'original, mais les actes d'un colloque baudelairien publié aux Presses de l'université de Paris Sorbonne en 2003. Une vingtaine d'interventions, 300 pages fines et serrées, du costaud, heureusement que le règlement ne m'impose pas de tout me taper.

Lu tout de même attentivement les vers baudelairiens cités, bon nombre d'entre eux n'éveillant aucun souvenir — alors que je me suis envoyé la chose au moins trois fois, la dernière il y a cinq ans !

Lecture in extenso de deux ou trois interventions, dont celle de Paul Bénichou sur Satan chez Baudelaire. Jaloux de sa science et de sa subtilité, j'ai malgré tout l'impression parfois qu'il s'épuise à courir derrière le poète, dont il s'efforce de constituer la pensée en système, alors qu'elle ne le souhaite pas nécessairement, qu'elle semble même s'épanouir, à l'inverse, dans la contradiction.

Dans l'étude suivante, Per Buvik exhume un certain Jules de Gaultier, contemporain du poète, qui écrivit des choses bien senties sur le langage poétique. L'écriture poétique serait selon lui un retour aux racines du langage, qui fut à l'origine tout entier sensation, émotion, avant de se renier plus ou moins dans son effort pour s'intellectualiser. C'est une théorie semblable que Platon, dans son Cratyle, foudroie de son mépris. Il est vrai que le professeur Platon jugeait dangereux les poètes, ces sauvages du langage, et c'est pourquoi je ne peux l'approcher, malgré tout le respect que nous lui devons, sans la compassion due aux aveugles et la méfiance qu'inspirent les adversaires. Tout mon travail d'herboriste dans le Verbier, puis les Coups de langue, est fondé sur cette foi dans un langage né de l'émotion et miroir de celle-ci.

Reproche quotidien... |

Relire les Fleurs de Baudelaire ne m'aurait pas fait de mal, mais voilà que mon ami Stratis Pascàlis, l'un des meilleurs poètes grecs et admirable traducteur, me téléphone : il s'attaque aux Chants de Maldoror et veut me consulter sur certains points, de même que je recours à lui quand je bute sur un texte grec.

«Quand j'ai lu Lautréamont dans l'adolescence, me dit-il, c'était pour moi une curiosité, je le jugeais très inférieur à Rimbaud. En le relisant aujourd'hui, je suis sidéré. C'est d'une puissance incroyable, c'est fulgurant.»

Du coup je rouvre mon Lautréamont, quarante-cinq ans après. Et je pourrais reprendre mot pour mot le commentaire de l'ami Stratis. Je ne vais pas m'attarder, les commentateurs du génial jeune homme ont tout dit et bien mieux que moi, mais ils ont beau faire pour déceler des influences, ces pages griffonnées dans la fièvre par un jeune inconnu, dans des chambres de bonne parisiennes à la fin du Second empire, restent l'un des cas de génération spontanée les plus stupéfiants qui soient.

L'unique portrait connu d'Isidore Ducasse. |

Au cinéma, ce mois d'août, moisson exceptionnelle aussi, bonheur total — ou presque.

Couru voir Inception, de Christopher Nolan, alléché par cette histoire de rêves collectifs — j'essaie depuis trente ans d'écrire un truc sur ce thème — et par la réputation du film, qui réconcilie, dit-on, esthètes et grand public. De fait, on en prend plein la vue. C'est une débauche d'effets spéciaux, de scènes d'une beauté visuelle renversante.

Deux grands absents tout de même : le rêve et l'émotion. Pratiquement rien d'onirique dans ce qui ressemble avant tout à un nième blockbuster taille XXL, confectionné par un Anglais qui pour conquérir Hollywood bat les cinéastes locaux à leur propre jeu. Les ados américains ont dû adorer. On sort de là sonné par des milliers de coups de feu, d'explosions, de bagarres, de carambolages dont le moindre suffirait à réveiller les prétendus dormeurs. On est écrasé, de plus, par le luxe tonitruant de la production. Ça sent le dollar à plein nez, que ça vous prend à la gorge.

Puis ça s'évente. Dès le lendemain, la grosse baudruche commence à se dégonfler dans la mémoire. Tout ça pour ça... Pauvre Nolan qui a perdu la boussole, enivré par son gros budget. Le fric, parfois, est un cadeau empoisonné.

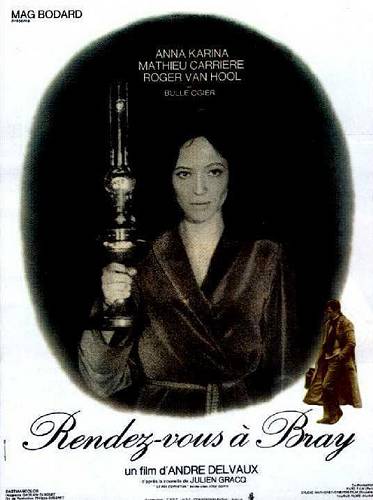

Le rêve est une bête farouche, qui aime l'ombre et se réfugie plutôt dans des films confidentiels, artisanaux, voire fauchés. Bunuel, Cocteau, Delvaux — ah ! le premier film de Delvaux, L'homme au crâne rasé... Voici, moins connu qu'eux, un Canadien extraordinaire : Guy Maddin.

The saddest music in the world, tourné en 2003, est un bon antidote à Inception. Winnipeg en 1933, deux frères ennemis, deux femmes bizarres (l'une cul-de-jatte, l'autre amnésique), un délirant concours de chansons, une suite de scènes folles mêlant tragique et burlesque, émerveillement et dérision, un tourbillon d'images en noir et blanc charbonneuses et pleines d'éclairs, un retour aux fééries du cinéma muet. Voir cette merveille sur un DVD sans sous-titres, où je ne comprends pas tout des dialogues, ajoute encore au charme de la chose.

Isabella Rossellini. |

Plaisirs plus traditionnels : une charmante comédie mélancolique venue d'Israël, À cinq heures de Paris, de Léon Prudovsky ; le dernier Stephen Frears, Tamara Drewe, qui tire sur tout le monde, vieux et jeunes, rockers ou intellos, avec pour tête de turc en chef un connard d'écrivain à succès, scénar bien huilé, casting parfait, humour, élégance, finesse, du vrai champagne ; le premier film de la jeune Katell Quillévéré, Un poison violent, une adolescente qui découvre la sexualité, sa mère seule et désemparée, son vieux grand-père coquin quoique mourant, un prêtre tourmenté, Eros et Thanatos mêlés subtilement, une vision à la fois crue et délicate, une belle maîtrise, on pense par moments à Bresson, dommage que la musique soit parfois un peu trop jolie — mais ne soyons pas trop rigoriste. Péché véniel, absolution plénière.

Le grand moment cinématographique du mois, tout de même, c'est les retrouvailles avec cette bande de jeunes cinéastes français qui gravita autour de Paul Vecchiali à la fin du siècle passé. J'aimerais tant revoir les films de Marie-Claude Treilhou (Simone Barbès ou la vertu, Le jour des rois) ou Gérard Frot-Coutaz (Beau temps mais orageux en fin de journée). Le DVD les ignore, mais Jacques Davila a plus de chance : La campagne de Cicéron, film disparu, vient de ressusciter. C'est une petite merveille à tous points de vue : scénario aigu, à la fois très écrit et naturel, pratiquant la surprise perpétuelle, balançant avec élégance entre comédie et drame, mise en scène discrète et forte, cadrages et lumières de toute beauté.

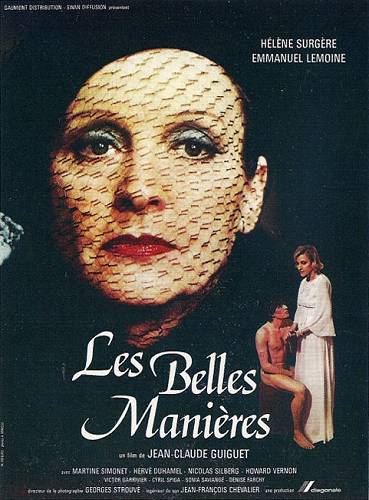

Davila est mort jeune, Frot-Coutaz aussi, Jean-Claude Guiguet leur a survécu un peu, le temps de faire quatre longs métrages seulement, mais tous réédités. Je les avais aimés à l'époque, c'est maintenant que je découvre leur splendeur. Inactuels en leur temps, au lieu de vieillir ils se bonifient.

Dans un hôtel parisien, autour de quatre femmes, Faubourg Saint-Martin (1986) déploie une musique de chambre au lyrisme d'opéra, où les couleurs sont irréelles pour montrer la réalité des sentiments, où les visages des femmes sont sublimes (Françoise Fabian plus belle que jamais), où malgré la violence de certaines scènes tout est imprégné d'amour.

Guiguet aime les autres et les écoute passionnément, surtout quand ils lui échappent. Son premier film, Les belles manières, le plus troublant sans doute, montre trois personnages étranges et imprévisibles, multiplie les fausses pistes et culmine en un mystère absolu : le jeune héros, employé de maison d'une grande bourgeoise très douce avec lui et qu'il semble aimer beaucoup, met le feu à l'appartement — on ne saura pas pourquoi. L'histoire avance avec un inquiétant mélange de douceur et de sourde violence, ambiguë jusqu'à la douleur, avec des moments de tension cruellement soulignés par la musique — la sonate de Beethoven sauvagement massacrée fait froid dans le dos. Guiguet est un grand méconnu. On le réinvite le mois prochain.

Hélène en voilette, Emmanuel sans voiles. |

Et si l'on terminait en musique ? À la médiathèque de Chèvres, je farfouille du côté de Heitor Villa-Lobos. Nous ne connaissons plus de lui que deux ou trois morceaux devenus des tubes, alors qu'il a laissé une œuvre immense et luxuriante comme la forêt de son Brésil natal, inspirée par tout ce que son oreille gloutonne ingurgita : la musique populaire de son pays et les compositeurs de tous lieux et tous temps. L'ensemble est disparate sans doute, et inégal, certains passages ont une consistance un peu pâteuse, mais ce que j'ai entendu s'écoute presque toujours sans ennui, que ce soit les œuvres pour piano (neuf CD) où l'on peut rencontrer, dans la même œuvre, Debussy faisant la causette avec César Franck, ou les Bachianas Brasileiras (trois CD) où Bach et Stravinsky s'ébattent en compagnie de séduisantes Brésiliennes, lesquelles donnent aux pages du fringant Heitor leur vitalité exubérante et joyeuse.

L'interprétation de l'Orchestre symphonique du Brésil ajoute une note de pittoresque involontaire.

En octobre ? (Roulements de tambour) Châteureynaud ! Pontalis ! Thibaux, dont nous poursuivons l'intégrale ! Nys-Mazure ! Gracq ! Guiguet ! Gauclère ! (Et celle-là, Lucien, l'as-tu lue ?) Avec en prime une des nouveautés de la rentrée tout de même ! Et côté musique, un opéra de Déodat de Séverac !!!

On prendra aussi des nouvelles de publie.net, qui devrait accueillir dans les jours qui viennent les douze jeunes poètes grecs présentés ces douze derniers mois ici. (La fanfare du site joue l'hymne grec, le volkonaute se lève, ému.) Allez Grèce ! Haut les cœurs !

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les livres écrasent, pèsent, empêchent de respirer. Les livres ouvrent, déplient, exaltent, mettent en joie.

On ne manque jamais d'artistes ! Mais il faut des gens qui aient besoin d'artistes.

Il faut préférer ce qu'il y a d'ancien dans le moderne et de moderne dans l'ancien.

L'art du poète et du grand peintre est de nous montrer une circonstance fugitive qui nous aurait échappé.

Les Balances ont bien de la chance.

Côté cœur : tout ira bien.

Côté travail : tout ira bien.

Côté santé : rien de grave. Petits risques d'insomnie et de constipation.

Pour y remédier, Jean Kikine vous conseille la lecture d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans les cas graves, commencer directement par Citadelle, «longue et patiente confidence que l'homme se fait à lui-même, plongé qu'il est dans la méditation et la contemplation» (je cite le Laffont-Bompiani). Plus de péripéties aériennes, plus de vaillants aviateurs, mais un homme s'écoutant penser sur plus de cinq cents pages compactes, étalant devant nous, dans le moindre détail, une vision du monde combinant la très haute altitude de l'abstraction vague et le ras des pâquerettes du poncif. Sans la mort prématurée de l'auteur le livre eût été bien plus long encore ; mais quoique inachevé, il vous achèvera mieux que tout autre.

|