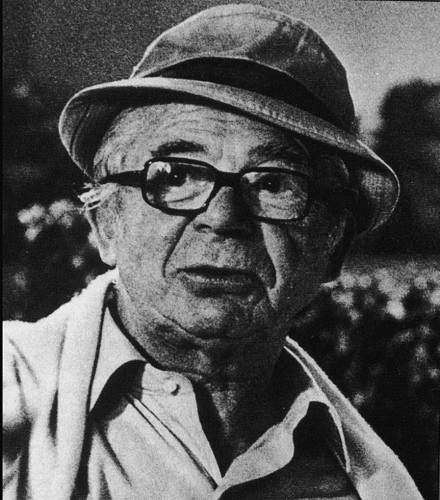

Alain Delon, Monica Vitti.

PAGES D'ÉCRITURE

N°82 Juillet 2010

L'éclipse de Michelangelo Antonioni (1962). Trois personnages dans la scène d'ouverture : la femme, l'homme, le ventilateur. Tous trois viennent de passer la nuit à tourner en rond et brasser du vent. Le ronronnement obsédant du troisième fait entendre le malaise des deux autres, la sourde tension du couple englué dans un amour qui meurt et les étouffe. Regards, longs silences, on n'a pas l'habitude, au cinéma ça bouge ou parle tout le temps, on devrait s'ennuyer, mais non : par la grâce de la mise en scène, les temps morts prennent vie, le vide respire la plénitude.

En découvrant L'éclipse à vingt ans, on était subjugué. Un demi-siècle plus tard, on craint d'être déçu, mais non. Le contraste entre les scènes frénétiques de la Bourse et les passages contemplatifs nous remue comme jadis ; on remarque mieux cette fois-ci les petites touches d'incongru, d'humour glacé ; l'audace et la splendeur du finale — une longue suite de plans sans personnages, quasi abstraite — laisse encore sans voix ; Vitti et Delon, plus beaux que jamais. Le cinéma, depuis, est rarement allé aussi loin. Comme d'autres films des prodigieuses années 60, cette Éclipse nous donne l'impression de réentendre une langue étrangère bien-aimée, abandonnée.

Alain Delon, Monica Vitti. |

Philippe Hersant, lui, estime que le film a pris «un petit coup de vieux». J'espère pour notre amitié qu'il n'osera pas dire la même chose de La dolce vita ! Premier chef-d'œuvre de Fellini, datant de la même époque (1960), même choc et même bonheur qu'autrefois. On se souvient des éclatants morceaux de bravoure, comme la scène du faux miracle et son hystérie collective, ou le bain d'Anita Ekberg dans la fontaine ; on a oublié d'autres scènes moins spectaculaires, non moins riches, comme la soirée avec le père, toute en finesse, ou les deux apparitions lumineuses d'une très jeune fille. C'est à la fin seulement qu'on se rend compte, éberlué, que ce film immense, y compris par la durée, ne comporte pratiquement aucune action ! Un film ? Non : une fresque, une suite de tableaux. Pas besoin d'action pour nous scotcher d'un bout à l'autre. Tout déborde d'idées, de trouvailles. Tandis que ses personnages se vautrent dans l'abjection, Fellini décolle ! (L'hélicoptère dans la première scène, tout un symbole...) Et nous, spectateurs, planons. La musique de Nino Rota éclaire et ombre le film de sa mélancolie guillerette, mais avec les mouvements des personnages et de la caméra, avec son montage, c'est La dolce vita entière qui est musique.

La dolce vita, moment musical. |

Il faudrait parler aussi, parler surtout de Otto e mezzo, Huit et demi (1964), dont nous avons beaucoup parlé, Hersant et moi, en classe de terminale. ASA, NISI, MASA, formule magique obscure. Variation sur le nom de l'épouse du maître, la signora MASINA ? hasardait l'un. Premières syllabes du mot ANIMA ? conjecturait l'autre.

Je crois qu'aujourd'hui nous sommes d'accord — n'est-ce pas, camarade ? — pour y voir le plus grand Fellini. Mais basta, limitons-nous, cette petite canaille de cinoche ne doit pas supplanter ici la noble douairière Littérature. Voilà pourquoi nous ne dirons rien non plus du délicieux Vacances romaines, de William Wyler, ce sera pour le mois prochain.

Alors pourquoi parler de Nénette ?

Pour plus d'une bonne raison.

D'abord, ce film est une énigme. Le documentariste Nicolas Philibert (Être et avoir, Un animal, des animaux, La ville Louvre...) réussit là un tour de force : ne rien nous montrer pendant une bonne heure qu'un orang-outang dans sa cage. Il faut dire que la vieille Nénette est fabuleuse avec ses gestes imprévus, ses mimiques changeantes et d'autant plus troublantes qu'on ne sait pas ce qu'elles expriment. Est-elle sereine ou dépressive ? Méditative ou ruminant un vide sans fond ? Nénette est une énigme, voilà pourquoi elle nous fascine, et puis comme c'est reposant, un film où la caméra n'est pas dopée au maxiton, où l'on nous laisse le temps de contempler en paix.

À dire vrai, Nénette n'est pas seule : on ne voit pas les visiteurs du zoo, mais on entend leurs commentaires, souvent gratinés — l'être humain sort de là moins grandi que l'orang-outang... Il y a aussi, sur la bande son, la musique. De qui ? De Philippe Hersant ! Un basson et c'est tout, quelques notes, qui ne singent pas servilement le personnage, mais dont la mélancolie souriante et rêveuse donne délicieusement le la.

Nénette, la star... |

Coupler nos hommages à Hersant et Wilder ? Pas facile.

Choisi d'abord Avanti ! (1972) à cause de l'Italie, que notre héros du mois adore.

Un vieil Américain étant mort sur une île italienne, son fils (Jack Lemmon dans le rôle du yankee tête à claques) vient le récupérer pour qu'il repose dans sa patrie. Wilder alterne de façon piquante le presto (l'Américain speedé) et l'adagio tranquillo (les Italiens, une charmante Anglaise). Certains jugeront son film un peu lent peut-être, mais il le fallait, s'agissant de l'histoire d'un énervé qui apprend à vivre piano-piano. Et qui pourrait résister à l'humour macabre du film, à son plaidoyer pour l'adultère (le papa fréquentait l'Italie pour cause d'idylle avec la mère de l'Anglaise) et son superbe happy end : feu papa trouve sur l'île, auprès de feu sa chérie, une sépulture indécente ; fiston et la fille d'icelle s'uniront comme Dad et Mum, bel exemple de piété filiale, les films de Wilder en fait sont profondément moraux.

Notre second Wilder... Hum, pas vraiment un cadeau, pardon Philippe. Irma la douce (1963) : Paris ou plutôt Paree, ses Halles, ses putes au grand cœur, ses flics bonasses. Les Américains adorèrent ce folklore de troisième zone. Pour un Français, c'est moins facile, d'autant que Wilder, comme perdu loin de ses bases, sans compatriotes à fustiger, patauge un peu dans son scénar. De nombreux gags tombent à plat. Lemmon en flic frenchie est pathétoc. Seul point positif, un travail intéressant sur les couleurs, délibérément irréelles.

Wilder regrettait d'avoir fait ce film. Notre sympathie pour lui n'en est que plus vive.

Mr Billy, ces années-là. |

Petite parenthèse pédagogique. La musique dite classique, secteur sinistré, dont la place ne cesse de se réduire dans les médias — voir la mainmise des rockeux sur Télérama, par exemple —, a bien besoin que le DVD lui donne un coup de main. Pour faire connaissance avec le grand répertoire, rien ne remplace les leçons de musique de Jean-François Zygel, flamboyant pédagogue, capable de passionner à la fois le débutant et le mélomane confirmé. À son catalogue, Mozart, Schubert, Chopin, Mendelssohn, Franck, Fauré, Debussy, Ravel, Bartok, Chostakovitch, pourvu qu'il continue, mais j'ai déjà parlé de lui, allons voir ailleurs.

Trois docus musicaux dans un coffret, signés Marie-Claude Treilhou. Couleurs d'orchestre observe l'Orchestre de Paris dans toutes les phases de son travail. Les métamorphoses du chœur suit la préparation d'un concert choral par trois groupes d'amateurs, adultes, ados, enfants. La leçon de piano nous montre un professeur à l'œuvre avec des enfants. Dans les trois cas, aucun commentaire, image et son direct, simplicité, limpidité, naturel, comme si micro et caméra n'existaient pas. Beauté des visages, des gestes. On a rarement si bien filmé, avec autant de discrète sympathie, le travail et l'apprentissage. Précieuse leçon là encore.

Heureux ceux qui ont pu voir les films de Marie-Claude Treilhou. Adoré Simone Barbès ou la vertu, puis Le jour des rois (avec Robert Lamoureux et Micheline Presle !), et si j'ai raté ses deux autres longs métrages de fiction, c'est qu'ils ont tout de suite quitté l'affiche — comme la plupart des films. Aucun de ces bijoux disponible en DVD. Dès qu'ils le seront, je me précipiterai.

Allez, un petit dernier ! Encore un qu'Hersant m'avait recommandé à l'époque. Une rareté. Volkonautes cinéphiles, avez-vous jamais entendu parler des Cinq mille doigts du docteur T, de Roy Rowland ? Ce musical onirique déconcerta fort le public américain des fifties avant d'entamer une discrète carrière de film culte - on le trouve encore en DVD !

Un enfant qui déteste le piano s'endort devant le clavier et voit en rêve son prof de piano abhorré devenu fou qui enferme les enfants dans son château et les force à jouer ses œuvres. Difficile d'oublier ces décors déments, comme ce long clavier de piano joué par cinq cents enfants. L'ensemble est frais comme un sou neuf, joyeusement zinzin, parfois loufdingue jusqu'à l'ivresse, et le délectable rictus oblique du méchant professeur, hin-hin-hin, suffirait à faire de cette petite merveille un must.

Une petite partie des 5000 doigts. |

Admire-t-on assez mes transitions, leur grâce légère ? Pour glisser de l'image à l'écrit, voici un livre racontant l'invention du cinéma : un Jules Verne peu connu, Le château des Carpathes.

Un jeune aristocrate, amoureux fou d'une cantatrice, la convainc d'arrêter sa carrière ; elle meurt lors du concert d'adieu, mais un autre admirateur, non moins fou d'amour, en a enregistré le son et l'image et se retire dans son château de Transylvanie pour l'écouter en boucle. Jusqu'à ce que...

Verne a donc situé son histoire au pays des vampires, comme s'il fallait que le fantastique ancien soit vaincu sur son propre terrain par le nouveau, celui de l'électricité. Sur le plan scientifique, le livre n'a rien de renversant : en 1892, le phonographe est déjà inventé, le cinéma est sur le point de l'être. Verne, d'ailleurs, rate le cinéma ; l'image de la cantatrice est formée, laborieusement, par son portrait peint et un jeu de miroirs. Le roman peine à démarrer, progresse à pas comptés, l'auteur veillant à nous instruire, d'où leçons d'histoire, géographie, géologie, zoologie, botanique... Comme souvent chez lui, les deux chevaux de l'attelage, Science et Poésie, tirent un peu à hue et dia, Le château des Carpathes dans son ensemble n'est pas l'un des sommets de son œuvre, mais qu'importe : certaines scènes comptent parmi lesdits sommets — celles qui figurent dans le premier opéra d'Hersant, Le château des Carpathes, où le livret concentre habilement le roman. On y voit la passion de l'art lyrique, et la passion tout court, poussées jusqu'à la folie et la mort. Quant au nouveau fantôme né de l'électricité, moins effrayant sans doute que ceux de la tradition, se révèle non moins impressionnant — même si le plus beau fantôme, dans l'histoire, c'est le mélomane forcené :

«...et il semblait que la voix de la cantatrice fût devenue nécessaire à sa vie comme l'air qu'il respirait. Jamais il n'avait cherché à la rencontrer ailleurs qu'à la scène, jamais il ne s'était présenté chez elle ni ne lui avait écrit. Mais toutes les fois que la Stilla devait chanter, sur n'importe quel théâtre d'Italie, on voyait passer devant le contrôle un homme de taille élevée, enveloppé d'un long pardessus sombre, coiffé d'un large chapeau lui cachant la figure. Cet homme se hâtait de prendre place au fond d'une loge grillée...»

«Elle ! elle !...» s'écria-t-il. |

Le second opéra d'Hersant, Le moine noir, s'inspire de la nouvelle homonyme de Tchekhov. Encore une histoire de fantômes, encore une apparition apparemment surnaturelle et scientifiquement explicable, encore la folie — opéra et folie n'ont-ils pas partie liée ? Un jeune prof de philo surmené, en vacances à la campagne, tombe amoureux de la fille de la maison et converse avec un mystérieux moine noir — une hallucination, lui-même s'en rend compte. Il épouse la fille. Les apparitions continuent. L'épouse surprend l'époux parlant dans le vide. Elle le fait soigner. Le voilà guéri — et malheureux. Il quitte sa femme, le moine réapparaît enfin, le fou meurt aussitôt, heureux.

Histoire folle, troublante au plus haut point, contée avec une froideur clinique d'une efficacité maximale. Je l'ai lue autrefois. Aucun souvenir. Comment peut-on oublier une chose pareille ?

Relu dans la foulée d'autres nouvelles de Tchekhov. La Russie d'il y a cent ans, les riches propriétaires dans leurs grandes maisons à la campagne, tout un monde englouti à jamais. Celui de mes ancêtres, dont je ne sais presque rien, dont je me sens étranger. Ce qui m'attire chez Tchekhov, c'est moins le local que l'universel. «La fiancée», amours boiteuses, vies incertaines, mélange d'espoir et de désespoir. «L'évêque», sa solitude, sa maladie, son bonheur au moment de mourir. Il faudrait lire une nouvelle de Tchekhov par semaine, pour mieux voir autour de soi et en soi. Pour apprendre à vivre.

Chateaubriand et son Atala, quel rapport avec Hersant et la musique ? Voir le COUP DE LANGUE de ce mois.

Ses Mémoires d'outre-tombe, un régal. On voudrait que cela ne finisse pas. (C'est presque le cas.) Atala est un court fragment d'un autre livre-fleuve, Le génie du christianisme. En Amérique, au XVIIIe siècle, un vieil Indien raconte au jeune René ses amours avec la vierge indienne Atala, morte avant qu'ils aient pu convoler.

J'aimerais tant l'aimer, Atala ! Hélas, les retrouvailles sont désolantes. L'œuvre me paraît concentrer tout ce qui, dans les siècles passés, nous est devenu insupportable : sensiblerie, bavardage, pudibonderie. Comme tout cela est loin de nous ! Torrents de larmes, torrents de mots, le narrateur larmoie et bavasse à jet continu, digne émule du vieil ermite, infatigable phraseur, dont les consolations à la jeune mourante ont plutôt de quoi nous faire marrer :

«Tôt ou tard, qu'elle qu'eût été votre félicité, ce beau visage se fût changé en cette figure uniforme que le sépulcre donne à la famille d'Adam ; l'œil même de Chactas n'aurait pu vous reconnaître entre vos sœurs de la tombe.»

Ou bien :

«Remerciez donc la Bonté divine, ma chère fille, qui vous retire si vite de cette vallée de misère.» Tu parles, Charles.

Atala elle-même, agonisante, déroule des tirades entières dans un style non moins fleuri, mon Dieu quelle santé !

Je rigole ou plutôt rictusse avant de me dire qu'un jour, peut-être, dans trois-cents ans ou trente ans, ces fleurs fanées reverdiront et qu'alors nous autres, avec nos demi-mots, passerons pour des brutes sans cœur et des squelettes sans chair.

A.L. Girodet, «Atala au tombeau», 1808. |

Et François Thibaux, que vient-il faire dans ces pages musicales ?

François Thibaux est l'un de nos habitués. Ayant déjà chroniqué ses quatre derniers romans : Le chemin d'Alix, Monsieur mon frère, Le soleil des vivants et Ultime été, je progresse à reculons, dans le désordre, et c'est bien ainsi, ses romans eux-mêmes voyageant dans le temps, mais l'on pourrait aussi bien dire qu'ils nagent dans une espèce de permanence éternelle.

La nuit d'Adrien Laure, publié chez Jean-Claude Lattès en 1990, nous emmène dans la même campagne perdue que les histoires précédentes. Adrien Laure, orphelin, petit, laid et sans le sou, vit dans la maison familiale délabrée, où il organisera une fête pour séduire une belle inconnue. Autour de lui, un vieil original, une petite fille, des chats, sans oublier les morts.

«Où vont les morts ? Sont-ils là ce soir au milieu des vivants ? Se sont-ils glissés entre nous, aussi légers que la fumée des cigarettes et le goût de l'alcool ?»

Thibaux n'oublie jamais les morts. Ni la nature, présence perpétuelle, immense, avec ses couleurs, ses bruits, ses odeurs. Il est atteint d'hyperesthésie — maladie bénie pour un romancier. Ce qu'il décrit, on croit le humer, le toucher, l'entendre, jusqu'à l'ivresse. Ses héroïnes sont désirables à donner le vertige. Il a fait d'Adrien Laure un musicien, un pianiste, mais la musique n'est pas seulement dans la musique : pour Laure et pour nous lecteurs, «Les bouches, les ongles, les seins ronds, les hanches sous les jupes, le duvet des nuques, tout devient musique.»

La phrase thibausienne, musique elle aussi. Ronde, charnue, vibrante, avec anches et tuyaux. J'aurais pu décortiquer dans un Coup de langue les deux ci-dessus, si Chateaubriand n'avait squatté la place, abusant du droit d'aînesse.

Thibaux est souvent couvert de fleurs par la critique. Les lecteurs, on les attend toujours. Si bien qu'en savourant ses livres, on est partagé entre le bonheur d'explorer des coins secrets avant qu'ils soient envahis par la foule, et la rage de voir méconnues d'aussi riches contrées.

La symphonie pastorale d'André Gide, où il est à peine question de musique ? Ce choix ressemble à un mauvais gag.

C'en est un.

Mon seul mobile : une curiosité vaguement masochiste. Gide passait de son vivant pour le «contemporain capital», je l'ai beaucoup lu dans l'adolescence, que reste-t-il de nos amours ?

Les faux monnayeurs, son unique vrai roman, je l'ai adoré à dix-huit ans. Relu récemment la première page avec une impression de froideur et d'artifice. Pas osé continuer. Quant à La symphonie pastorale, ce n'est pas ce que Gide a écrit de plus rock n'roll...

Au fond de la campagne suisse, un pasteur recueille une enfant aveugle et inculte, hideusement prénommée Gertrude, laquelle rattrape son retard à une vitesse miraculeuse, retrouve la vue, tombe amoureuse de son bienfaiteur et tout se termine mal pour tout le monde.

Ce résumé, j'en suis conscient, n'incite que modérément à la lecture. J'ajoute que la phrase gidienne, comme souvent, allie étrangement le limpide et l'affecté, que les dialogues en particulier sentent l'amidon, que la cucuterie est frôlée plus d'une fois. Et pourtant, je ne regrette pas mon audace. Tout cela est bien loin de nous, certes, mais Gide a une vertu cardinale : sa souplesse intellectuelle, son aptitude (et même sa propension) à penser contre soi-même. En lui se disputent sans cesse, lui-même le dit, un enfant turbulent et un rigoureux pasteur. Ici le pasteur détient la parole, faisant office de narrateur, mais l'auteur laisse adroitement deviner ses mauvais côtés en même temps que les bons, ses aveuglements à côté de ses moments lucides. Le portrait de l'épouse n'est pas moins nuancé. Seule Gertrude plombe le récit, sensible, intelligente et douce, en un mot parfaite, et parfaitement fade.

Tout compte fait, si le suiveur de modes que j'abrite me presse de jeter Gide, ce has-been, une autre voix moins paresseuse me chuchote qu'un tel maître en perplexité reste un compagnon précieux.

Autre bonne surprise : ce curieux bouquin parvient à intéresser le mécréant que je suis avec un débat théologique ! À la croyance du fils de pasteur, formaliste et conformiste, s'oppose la foi de son père, sa liberté, son grain de folie — un christianisme où demeure un peu d'évangile...

La Fontaine et la musique ? Dans le Livre XI des Fables, pas la moindre allusion musicale, mais de grands voyages dans le temps et l'espace, des poèmes d'une ampleur accrue, une veine sans cesse plus philosophique — un peu comme les Mikrokosmos de Bartok pour piano, avec ses premières pièces pour débutants et les dernières pour virtuoses.

Deux joyaux : «Le songe d'un habitant du Mogol», surprenante histoire (le vizir va au paradis, l'ermite file en enfer, pourquoi ?), et «Le paysan du Danube», situé à Rome du temps de Marc-Aurèle, mais qui semble écrit d'aujourd'hui avec sa morale anti-colonialiste.

Le Barbare s'exclame devant le Sénat :

Craignez, Romains, craignez que le ciel quelque jour

Ne transporte chez vous les pleurs et la misère ;

Et, mettant en nos mains, par un juste retour,

Les armes dont se sert sa vengeance sévère,

Il ne vous fasse, en sa colère,

Nos esclaves à votre tour.

À la fin du livre, un éloge du roi — petit cheveu sur la soupe, ostensiblement bâclé en cinq lignes. L'honneur est quasiment sauf. N'empêche, quel terrible siècle. Et quel bonheur est le nôtre, nous qui pouvons parfois insulter les puissants.

Le paysan du Danube. |

Je ne sais trop ce qu'il en pense, l'ami Hersant, de la marche actuelle du monde et de ceux qui nous gouvernent. Nous n'avons pas évoqué le sujet. Tout en nous supposant d'accord sur l'essentiel, je n'éprouve pas trop l'envie, ce mois-ci, de plonger le volkonaute dans la cacophonie de l'actualité. Virer le gnome et ses sbires ? Nous sommes sans cesse plus nombreux à le souhaiter, ça mûrit doucement, laissons-les s'enfoncer tout seuls, ils sont passés maîtres.

Quant aux couacs tonitruants venus d'Afrique du Sud, on en parle beaucoup, on a raison, tout ce qui vient de se passer à leur championnat de foot, là-bas — événements et commentaires — est d'une richesse passionnante pour l'observateur, mais qu'ajouter aux décryptages de la presse, parfois brillants ? Un ballon d'or à Judith Bernard dans Arrêt sur images ?

Le sport déifié, le sport si prospère qu'il en meurt, cela me rappelle un livre vertigineux : W, de Georges Perec, description d'une société régie par la religion du sport. Ceux qui se souviennent de sa dernière page foudroyante comprendront.

Je ne suis pas de ceux qui vomissent le sport tout entier. Je suis prêt à reconnaître la beauté de l'effort et du geste parfait. J'ai même regardé, je l'avoue, quelques minutes d'un match l'autre jour, lequel était-ce déjà ? Ces types sont costauds, rapides, habiles, mais ce qui m'a frappé, c'est le bruit. La musique habituelle des grands matches autrefois était une sorte de houle, de bête géante qui bouge, une rumeur vivante ponctuée de chants, de clameurs, de coups de trompe ; le nouveau son est un bourdonnement continu, un fortissimo saturé, uniforme, assourdissant, comme un nuage de dizaines de milliers de frelons. Ce phénomène sonore inconnu est produit, dit-on, par les trompinettes en plastique dans quoi chaque spectateur ou presque souffle à s'en faire péter les artères. Toutes font entendre, dit-on encore, la même note : un si bémol — ou plutôt un la dièse, l'ancien la-point-de-repère à présent dopé, survolté, toujours plus haut, plus fort ! Sur place, les tympans volent en éclats. Les joueurs sur le terrain ne s'entendent plus à deux mètres et communiquent par gestes comme les sourds-muets. Le téléspectateur lui-même, en dépit de la distance, est plongé lui aussi dans une espèce d'hypnose qui endort tout jugement. Explosion exubérante, électrisante, ou abrutissement inhumain ? Plus vivants que jamais, tous ces souffleurs, portés par la vague, ou noyés en elle, réduits à leur note unique, annulés, fondus ? Que penser de tout ça ? Faut-il encore penser ?

Nous n'allons pas finir là-dessus ! Retour au calme avec une page de chant choral.

Internet et Google aidant, retrouvé ce mois-ci, pile au bon moment, celui qui fut au lycée le prof de musique de Philippe Hersant et le mien. Les volkonautes fidèles ont déjà rencontré Pierre Loupias dans MES ÉCOLES (Lycée 58-65, «Du grand art»). Non seulement il est toujours de ce monde, mais il dirige un ensemble et donne des concerts. Il doit être octogénaire — l'âge mûr pour un musicien.

Les deux grands chefs de chœur français de mes lointaines années musicales, Stéphane Caillat et Philippe Caillard, sont toujours sur la brèche eux aussi, je viens de l'apprendre, à quatre-vingts berges bien sonnées. Un grand salut à toi, Stéphane. Les sept années passées dans ta chorale (1971-1978) furent sept ans de bonheur.

Au programme du mois prochain, sous réserves : Nicolas Bouvier (1er août, fête nationale suisse), Jean Giraudoux, Julien Gracq, Pierre Bergounioux, Régis Debray, Gilles Ortlieb, plus un poète sûrement, plus des films et des musiques, pas de vacances pour volkovitch.com.

(réponse sur le numéro de la citation...)

La philosophie est là même quand on se rase.

Ne sont vraies que les pensées qui ne se comprennent pas elles-mêmes.

Sophistique : l'art de tout essayer sans s'arrêter à rien.

Nos experts en astrologie, tous d'accord pour une fois, sont formels et précis, chères Lionnes et messieurs les Lions : dans les prochains jours, question santé, travail, amour, il y aura pour vous du bon et du moins bon ! des joies et des peines ! Étonnant, non ?

Joies accrues et peines atténuées, si vous y veillez, par la lecture intensive de Carson Mc Cullers.

Elle tombe rudement bien, Mc Cullers, dans ce numéro musical, elle qui aurait dû devenir pianiste de concert, mais préféra la musique des mots. Il y aurait une étude à faire sur l'influence d'une éducation musicale sur l'écrivain.

Cela s'entend, qu'elle fut musicienne. Sa prose respire. Elle a le sens du tempo, la grâce et la profondeur. L'élégante mélancolie.

Son grand thème : tout ce qui pousse les êtres l'un vers l'autre, tout ce qui les empêche de se rejoindre. Amour et solitude. De Mc Cullers, il faut tout lire : ses quatre romans, Le cœur est un chasseur solitaire, Reflets dans un œil d'or, Frankie Addams, L'horloge sans aiguilles et son recueil de nouvelles, La ballade du café triste. Ce dernier livre est traduit, comme Frankie Addams, par un virtuose, l'écrivain Jacques Tournier.

|