Peace and Love.

PAGES D'ÉCRITURE

N°81 Juin 2010

Manhattan est une île, et New York tout entière aussi. New York n'appartient qu'à elle-même, tournant le dos d'un côté au continent et de l'autre à la mer. L'océan tout proche, on ne sent pas son odeur.

Avec son architecture violente, son climat brutal et sa vieille réputation de violence, New York étonne par sa relative tranquillité. Une semaine dans les rues de la ville et pas un signe de violence, de nervosité. Des passants généralement polis. Le Parisien se sent dépaysé.

New York, en fait, quelques nouveaux bâtiments flambants mis à part, est en train tout doucement de devenir une ville ancienne, une respectable vieille dame.

Sur les voitures de police, une devise : Courtesy Professionalism Respect. Les flics aperçus çà et là — ils ne craignent pas de se mêler à la population —, plutôt débonnaires et serviables à première vue, n'inspirent pas la peur comme les nôtres.

(Ou bien est-ce l'amour qui me met des lunettes roses ?)

Peace and Love. |

Si violence il y a, c'est dans cet accent à quoi je ne m'habitue pas, que de nombreux Américains poussent à la caricature, cette façon de broyer la langue anglaise, de la rugir par le nez, moitié lion moitié canard.

French kiss. |

Ce qu'il y a d'effrayant à New York, c'est son métro. Entrées peu visibles, voire cachées, lignes courant parfois dans deux tunnels superposés, ramifiées aux bouts, trains passant de l'omnibus au rapide, sautant les stations sans crier gare, dessertes changeant selon le jour ou l'heure, travaux continuels aggravant la pagaille, le tout à peine signalé, on a l'impression d'un jeu de piste géant, d'un désordre savamment calculé pour mettre la population à l'épreuve, pour l'éduquer en développant débrouillardise et résistance au stress. Les New-Yorkais, à coup sûr, en sortent plus dégourdis que nous.

Il ne faut tout de même pas leur en demander trop. Un jour, sur le quai, des indigènes affolés interrogent le conductor, qui comme son nom l'indique ne conduit pas, mais se tourne les pouces au milieu de la rame : Vous allez où ? Et le conductor d'hésiter avant de répondre. Je pense aux bus en Grèce il y a trente ans, la mention de la destination parfois absente ou fausse, les questions angoissées des gens avant de monter.

Sur le plan du métro new-yorkais, l'écheveau des lignes forme un fucking sac de nœuds. On dirait qu'après leurs efforts surhumains pour installer en surface un ordre impeccablement géométrique, les fondateurs exténués ont laissé proliférer sous terre un innommable bordel.

Carole in the subway, 2005. |

Si Manhattan, tout en longueur, paraît immense, c'est sa voisine Brooklyn, que je découvre cette fois-ci, moins verticale mais plus vaste encore, grande comme une capitale et bâtie comme une banlieue, Brooklyn et son absence de centre, de reliefs marqués, de quadrillages systématiques et autres points de repère, qui me donne le sentiment d'une immensité sans fin. Une immensité qui pourtant n'écrase pas, où l'on ne cesse de rencontrer, disséminés, imprévisibles, une ribambelle de petits coins tranquilles.

On the way to Brooklyn. |

Sorti pour la première fois de la Ville. Mille kilomètres sans quitter l'état de New York sur de belles et interminables autoroutes, simple saut de puce à l'échelle du continent dont l'immensité peu à peu nous envahit.

Petites villes paisibles de Nouvelle-Angleterre, maisons de bois comme dans le Sud avec leur porch (traduire par véranda), leurs couleurs inusitées chez nous, gris bleu, gris violet, alliances de vert sombre et de rouge sombre, de rose et de mauve, de crème et de chocolat. Bâtiments officiels obsessionnellement garnis de colonnes grecques — l'Antiquité grecque ou latine étonnamment présente, et pas seulement sur le campus de Hobart College, non loin d'Ithaca et de Syracuse, où les meilleurs étudiants, lors de la cérémonie de fin d'études, sont reçus summa cum laude.

Lieux familiers, déjà vus mille fois au cinéma, et pourtant comme c'est bizarre : vus pour la première fois en vrai, ces décors de nos fictions ont encore l'air imaginaire.

Au retour, Manhattan apparaissant au loin, au bout de l'Hudson, les géants minuscules dans la brume grise à l'horizon, châteaux-forts ou montagnes ? réel ou rêve ?

Manhattan et l'Hudson, photo M.V. |

Un voyage en Amérique, ça ne s'improvise pas. Lectures préparatoires : Chateaubriand, Morand, Julien Green, Hergé.

Atala de Chateaubriand, j'en parlerai le mois prochain, on verra pourquoi.

Morand, pourquoi s'obstiner à le lire ? Pour le plaisir de l'aimer enfin, ou celui de le débiner encore ? Son New York, portrait de la ville en 1930, l'homme pressé n'a pas dû passer trop de temps à l'écrire. On le soupçonne d'avoir honoré une commande en compilant un peu partout, et on ne retrouve la patte de l'écrivain que par éclairs, le sprint frénétique des dernières pages excepté.

J'aime bien sa statue de la Liberté («cette dame enceinte, dans sa robe de chambre à plis de bronze, un bougeoir à la main...») et ses évocations futuristes au charme désormais fané, comme ce projet de port d'hydravions dans le New Jersey, ou cette évocation des gratte-ciel : «Il y en a qui sont des femmes et d'autres des hommes ; les uns semblent des temples au Soleil, les autres rappellent la pyramide aztèque de la Lune. (...) Sans toits, couronnés de terrasses, ils semblent attendre des ballons rigides, des hélicoptères, les hommes ailés de l'avenir.»

Le plus émouvant : l'évocation de la ville à ses débuts, les premiers colons, les Indiens, les vaches paissant dans les prairies de Manhattan...

À part ça, toujours chauvin, le père Morand, et raciste. C'est plus fort que lui. Sa bêtise ressort, comme dans ses autres livres, par éclairs.

De Julien Green, élevé en France dans une famille américaine, j'avais lu autrefois non sans plaisir Partir avant le jour et Mille chemins ouverts, où il raconte ses jeunes années. Après quarante ans d'interruption, j'enchaîne avec le troisième tome, Terre lointaine, où le jeune Green découvre en 1920 l'Amérique et la Virginie de ses ancêtres. Il a vingt ans. Longtemps après, devenu vieux, il dépeint admirablement ce Sud vaincu, funèbre, fantomatique, figé dans une mélancolie hautaine, «ce petit XIXe siècle où je me trouvais comme dans un îlot oublié par le temps», «comme dans un roman du siècle passé».

Mais le Sud n'est qu'un décor : au premier plan, nous voyons Julien/Julian écartelé entre l'appel d'une religion rigide à l'ancienne et celui de désirs violents. Il souffre le martyre. L'ardent jeune homme est puceau corps et âme, d'une innocence impensable de nos jours, Ignorant jusqu'à l'existence de la branlette et de l'homosexualité. En adoration perpétuelle devant des garçons qu'il trouve beaux comme des anges, paralysé par ses principes et sa timidité, il fuit ce qu'il convoite et convoite ce qu'il fuit, crevant de solitude, avant de découvrir dans les textes grecs et latins — ô allégrèce ! — qu'il n'est pas le seul homme dans son cas et de vivre avec le beau Mark une histoire d'amour, enfin, à quoi l'absence de consommation donnera une folle intensité. Les Puritains sont de grands voluptueux.

Le récit est sans doute un peu plan-plan parfois, lent, répétitif, on a envie de crier Alors ça vient ? au jeune ascète, cette autobio n'est pas à la hauteur des grands romans hallucinés de Green, Le visionnaire, Minuit, Léviathan, où j'ai envie de me replonger, mais ici aussi la vraie vie a l'étrangeté, l'intensité d'un rêve, on est bien près de quitter le réel, et l'écriture de Green, sage et limpide, fait merveille, proche en cela de Nerval, pour dire comme si c'était tout naturel l'approche et la menace de la démence, «...pendant que les sycomores agitaient leurs grandes mains d'or et de pourpre au-dessus de nos têtes, comme des fous qui nous auraient bénis.»

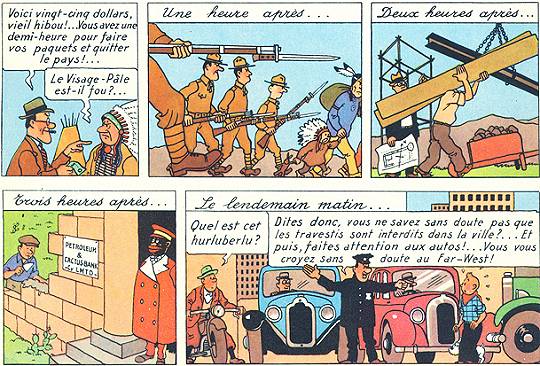

Hergé, lui, n'est pas allé sur place avant de dessiner Tintin en Amérique, au début des années 30, et cet album juvénile, son opus 2, ne fait qu'aligner les stéréotypes. Ce qu'on visite là, c'est moins le Nouveau Monde que le vieux pays de notre enfance, au fil d'une action débridée où se bousculent des péripéties d'une invraisemblance réjouissante. C'est frais, c'est drôle, un peu comme les burlesques des jeunes années du cinéma américain.

Hergé, pas si mal documenté... |

Fallait-il me taper en plus le récit de voyage de Bernard-Henri Lévy aux USA ? Pas eu le courage, même si l'ouvrage de notre nouveau Tocqueville a fait s'esclaffer, dit-on, les Américains qui l'ont ouvert. Un comique involontaire, sûrement. Mais trêve de rigolade, passons aux auteurs locaux.

Isaac Bashevis Singer, autre souvenir de lecture ancien mais vif — pourquoi l'ai-je délaissé si longtemps ?

Meshugah, l'un de ses derniers romans, écrit à quatre-vingts ans, a pour théâtre le New York des années 50, île-refuge pour les Juifs rescapés de l'enfer.

«J'ai vu plus d'une fois quelqu'un que je croyais mort dans les camps d'Hitler apparaître soudain sain et sauf».

(N'ayant pas la traduction de Marie-Pierre Bay, parue en Folio, je traduis moi-même.)

Cette première phrase du livre, toute simple en apparence, donne le ton : Singer a le don de rendre la réalité elle-même fantastique.

Au cœur du livre, un trio qui devient vite un insolite ménage à trois : le vieux patriarche charmeur, la jeune femme charmante au passé trouble et l'écrivain quadragénaire qui ressemble comme un frère à l'auteur.

Singer ? Le roi des conteurs. Son histoire grouille de personnages savoureux, pratiquement tous Juifs polonais, et de péripéties improbables mais humainement vraies, entre sourire et larmes, débordant de tendresse, d'amour, de désir. On dirait que cet homme-là fut un fameux chaud lapin !

Et puis — meshugah, en yiddish, cela veut dire fou, insensé — il y a la folie. Toutes les nuances de folie, de la douce jusqu'à la furieuse. Folie de ce qui s'est passé là-bas, de ce pays d'accueil où les survivants tâchent de revivre, du monde en général.

En accompagnant les fantômes de Singer, ces spectres pleins d'une vie brûlante, je me suis senti leur frère, moi dont les ancêtres russes bouffaient du Polonais et du Juif. Et j'ai lu si vite que pour une fois, oublié de prendre des notes.

Manhattan, années 40. |

Coïncidence imprévue, parallèle inévitable : Philip Roth est lui aussi un juif (mais de la génération suivante, née aux Etats-Unis), un New-yorkais (mais on passe de Manhattan au New Jersey en face), un forcené de la braguette, qui se met en scène dans ses livres.

Je l'ai lu jadis, lui aussi. Goodbye, Columbus et Portnoy et son complexe, devenus des classiques.

The anatomy lesson que j'emporte en voyage (La leçon d'anatomie, traduit par Jean-Pierre Carasso, en Folio), date de 1983 et met en scène le double récurrent de l'auteur, Nathan Zuckerman, écrivain célèbre handicapé ici par une violente douleur dans le dos. Sa vie en est bouleversée au point qu'il décide, à quarante ans, de laisser tomber l'écriture pour aller étudier la médecine à Chicago.

Zuckerman et feu sa mère. Zuckerman et ses trois ex-épouses. Zuckerman et ses quatre maîtresses actuelles. En fait il n'y en a que pour lui. Oh, il ne se donne pas le beau rôle, au contraire, étalant ses défauts, ses ridicules, ses névroses, férocement. L'enfer, c'est les autres ? Tu parles ! Roth est à lui-même son propre enfer. Son mal vient sûrement de trop s'écouter souffrir.

Il s'écoute écrire en plus. Doué le mec, aucun doute, son bouquin regorge d'envolées trépidantes, brillantissimes, qui peu à peu virent à la logorrhée. Sans doute est-ce une erreur de le lire après Singer : il n'en paraît que plus autiste et desséché. Il met à se flageller un acharnement si complaisant qu'il finit par gêner, par se retourner contre lui-même. Narcisse à l'envers, Narcisse toujours. Chez Singer on respire, chez Roth on étouffe.

Mais qu'est-ce que je dis là ? Sais-je de qui je parle ? Le grrrand Philip Roth, adulé, jugé irrésistiblement drôle par des milliers de lecteurs dans monde ! pressenti pour le Nobel ! Rester sourd à son bagou, mais c'est se révéler plouc ! Attention Michel, prudence, garde pour toi cette note sacrilège...

Changement de décor. Raymond Carver, que je n'avais pas encore lu, ne pratique pas l'autobiographie — même si plus d'un de ses personnages est alcoolo comme lui. Les héros de ses nouvelles sont des êtres plutôt flous, effacés, médiocres, pris par leurs problèmes banals de couple ou de famille et autres préoccupations quotidiennes. Ils ne disent pas grand-chose, ne font pas grand-chose non plus, alors pourquoi suit-on ces pauvres histoires, souvent assez lugubres, en retenant son souffle ?

Carver est différent. Chez lui l'action ne suit pas, comme chez les autres, une ligne droite ou une courbe prévisible menant à une belle chute : on est là dans un univers obéissant à d'autres lois, qu'on ne saisit pas tout à fait, dans un temps suspendu où l'absence d'une action forte ouvre la porte à des surprises minuscules, où tout peut arriver, fugitivement parfois — ou ne pas arriver du tout. Comme dans les admirables tableaux de Hopper son compatriote, on baigne dans l'attente — et c'est magique. À moins qu'on ne lise à tout berzingue, et alors là on ne voit rien, on s'emmerde.

Commencé par son premier recueil, publié en 1976, qui est déjà d'un maître. Tout se trouve déjà en place, écrit au cordeau, avec une sobriété, une finesse exemplaires. Will you please be quiet, please ? est disponible en français, traduit par Jean-Pierre Carasso, Simone Hilling, Gabrielle Rolin et François Lasquin, sous le titre Tais-toi je t'en prie, au Livre de Poche.

Edward Hopper (1882-1967). New York Movie (1939) |

Pas facile pour Lorrie Moore, une jeunesse née en 1957, de se pointer ici après trois grands anciens. Son dernier roman, A gate at the stairs, paru l'an dernier et aussitôt traduit, sous le titre La passerelle, aux Éditions de l'Olivier, a tellement tapé dans l'œil aux critiques français qu'ils m'ont donné l'envie d'aller voir.

Une jeune fille quitte la ferme de ses parents dans le Middle West pour étudier en ville et devient baby-sitter d'un couple sans enfants qui vient d'adopter une petite fille, ce qui nous vaut des pages frappantes et subtiles sur, notamment, la vie aux USA d'aujourd'hui loin des grandes villes, la société américaine et ce qui subsiste de racisme en elle — l'enfant est métisse. Voici comment, par exemple, la narratrice décrit sa ville natale, dans un mélange étourdissant de fantaisie débridée et de réalisme :

«Quand j'étais petite, on disait que des étrangers bizarres sillonnaient les rues : des extraterrestres à la recherche de ressources naturelles. À moins que ce n'ait été des touristes qui cherchaient des extraterrestres, ou bien des extraterrestres qui cherchaient d'anciens colons, voire leurs ancêtres ? Peut-être que le canular était en fait réalité. Peut-être que les déterreurs de cadavres, les morts vivants ou les créatures venues d'une autre planète étaient vraiment en train de marcher parmi nous en ville. Mes anciens amis du lycée semblaient en être la preuve : ils étaient de sinistres androïdes apparus sous l'aspect de jeunes humains et devenus, sans en avoir conscience, de mauvaises imitations d'adultes. Ils demeureraient sur cette planète jusqu'à ce qu'on les rappelle chez eux, où ils seraient enfin décryptés puis jetés à la décharge, leur visage de zombie lunaire finalement vidé de toute expression, même fausse, leur insignifiante expérience transférée dans une puce sous-cutanée.»

Si le récit avance plutôt lentement, c'est que sur toute chose notre auteure a quelque chose de juste, de drôle et d'émouvant à dire, alliant à une maîtrise de vieux routier une fraîcheur d'adolescente, alignant les formules qui tuent et les jeux de mots profonds, ce qui a dû mettre à rude épreuve la traductrice, mon ancienne étudiante Laetitia Devaux, laquelle s'en tire fort bien. Le danger avec ces auteurs surdoués, c'est qu'ils en fassent trop, qu'ils se montrent plus intelligents que leurs personnages : ce danger là aussi est esquivé, presque toujours. Lorrie Moore, on en reparlera.

Pour compléter cette séquence U.S. hétéroclite, une bédé : Peepshow, de Joe Matt, qu'on peut lire en V.F. sous le titre Striptease (Seuil). Matt y fait ses débuts, dans les années 90, avec son journal intime de dessinateur trentenaire, nous livrant tout de ses obsessions (sexuelles ou scato), de ses névroses, de ses démêlés avec ses parents ou sa copine, avec une totale impudeur, une autodérision cruelle et une drôlerie rappelant un peu Roth, mais le jeune autofictionnaire est avant tout le fils de Robert Crumb et du Harvey Pekar d'American splendor — double compliment.

Matt et Joe. |

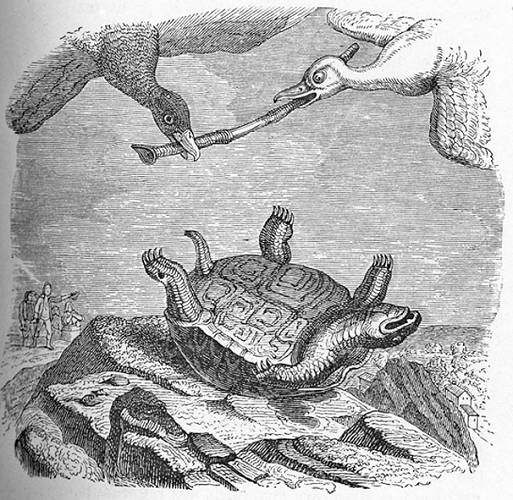

Le rapport entre La Fontaine et l'Amérique ? Le hasard fait que le livre X des Fables la mentionne deux fois ! Dans «Le marchand, le gentilhomme, le pâtre et le fils de roi», les quatre «chercheurs de nouveaux mondes, / presque nus, échappés à la fureur des ondes», sont «échoués aux bords de l'Amérique». Dans «La tortue et les deux canards», ces derniers proposent à cette première :

Nous vous voiturerons, par l'air, en Amérique ;

Vous verrez mainte république

Maint royaume, maint peuple ; et vous profiterez

Des différentes mœurs que vous remarquerez.

La tortue accepte, elle en mourra, et La Fontaine de blâmer sa «vaine curiosité». Merci, cher vieil ami, de m'encourager ainsi au voyage...

Mais le Livre X, c'est surtout le très long et très admirable «Les deux rats, le renard et l'œuf», sous-titré «Discours à Madame de la Sablière», véritable discours philosophique. Pour La Fontaine, l'animal n'est pas une simple métaphore, mais un être vivant ; non pas une machine, comme le soutient Descartes, mais un être qui sent et qui pense. Deux autres fables du même livre reviendront sur ce parallèle entre animal et homme, guère à l'avantage du second :

À ces mots l'animal pervers

(C'est le serpent que je veux dire,

Et non l'homme : on pourrait aisément s'y tromper)...

Le plus beau est qu'en abordant la philosophie on ne quitte jamais la fable ; que la parole continue de courir, simple, limpide et vive.

J'aime aussi, dans ce livre X, certain éloge des petits sujets qui me va droit au cœur :

La bagatelle, la science,

Les chimères, le rien, tout est bon : je soutiens

Qu'il faut de tout aux entretiens.

La tortue et les deux canards. |

De tout, sans oublier cette belle chimère : le cinéma.

Six films ce mois-ci, tous américains. Et d'abord, nos deux Wilder mensuels.

Fortune cookie (La grande combine), sorti en 1969, peu connu, passe pour un film raté. De fait, il y a là quelque chose qui grince, une mayonnaise qui ne prend pas. On rit assez peu, d'un rire jaune, à cette histoire d'une escroquerie elle aussi ratée, farce amère, misanthropique et misogyne, dont les deux héros sont un escroc inspirant l'aversion autant que la sympathie (Walter Matthau), et un simulateur immobile et passif (Jack Lemmon). C'est là pourtant un film parfaitement wilderien, et si La grande combine se plante un peu, c'est un échec estimable. On sent que Wilder a voulu, plus encore que d'habitude, faire autre chose, prendre des risques ; un défi, un film coincé exprès, déplaisant exprès, jouant sur notre malaise, nous tirant à hue et dia (le simulateur a des remords, il veut et ne veut pas que la combine réussisse, et nous ne sommes pas moins divisés) ; un film qui se tend lentement comme un ressort jusqu'à la libération finale, dans un stade désert, scène étrange, presque dansée, très belle — et coupée du reste.

Fortune cookie, Jack and Billy. |

The front page (Spéciale première), du même Wilder : un patron de presse dénué de scrupules, un journaliste qui veut quitter le boulot mais n'y parvient pas, un condamné à mort qui s'échappe. Matthau et Lemon dans une histoire grinçante comme dans Fortune cookie ; 1930 comme Some like it hot ; une comédie haletante doublée d'une charge féroce contre la psychose anticommuniste comme One, two, three ; une satire au vitriol de la presse comme Ace in the hole ; un scénario feu d'artifice et un dialogue mitrailleuse comme le plus souvent chez Wilder. Tourné en 1974 après deux films assez différents (Avanti ! et The private life of Sherlock Holmes), The front page a des airs de retour aux sources et de soirée d'adieux : ce sera la dernière grande comédie de Wilder. Ce qui rend ce chant du cygne (ou du canard...) plus wilderien encore, c'est son chaud-et-froid perpétuel. Avec son tempo constamment allègre et sa profonde amertume (journalistes, policiers, politiciens, tous pourris, plus que jamais), soulignée par des couleurs sombres, The front page est un drôle de film, étincelant et crépusculaire.

Encore un film américain atypique : Wild River (Le fleuve sauvage), d'Elia Kazan, 1960. Dans une vallée perdue, édénique, on s'apprête à construire un barrage qui détruira les lieux en apportant la prospérité. Un ingénieur contre une vieille femme qui s'accroche à sa terre ; l'esprit pionnier, l'élan vers le progrès contre l'attachement à la propriété et la liberté individuelle ; deux Amériques face à face, et renvoyées dos à dos. La grandeur du Fleuve sauvage, c'est qu'il maintient entre les deux parties un équilibre étonnant, montrant les bons et les mauvais côtés de chacun. What ! Un film américain sans bons ni méchants ! Monty Clift, le sympathique ingénieur, se fait rosser trois fois, se saoule à en rouler dans la boue, prend des airs de vierge effarouchée quand l'héroïne le drague, Hollywood, où es-tu ? Quant au racisme du sud (on se trouve dans le Tennessee), il est clairement dénoncé, mais Kazan esquive ou atténue les scènes de violence avec une pudeur — une habileté — finalement très efficace.

Non moins décalé, de façon différente, Cat people (La féline) de Jacques Tourneur. Comment une femme dotée de pouvoirs maléfiques se change en panthère. Ou comment un Américain épouse une étrange et séduisante Européenne, mais finira dans les bras rassurants d'une compatriote. (Scénariste yankee, réalisateur venu d'ailleurs.) Ou comment un petit film en noir et blanc fauché des années 40 devient un grand classique, grâce à un scénario passionnant à base de frustration sexuelle et de psychanalyse bien digérée, évitant tout manichéisme (la Féline, comme le Maudit de Lang, devenant un monstre effrayant malgré elle, en est la première effrayée), et grâce à une mise en scène inspirée, aux éclairages superbes. Le manque de moyens a transcendé Tourneur, l'a poussé vers le dépouillement, la suggestion, l'art d'instiller le maximum de terreur en montrant le minimum. Ce type vous ferait bander avec des religieuses en prière !

À lire, dans l'excellent Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles (Bouquins), comment celui-ci encense flamboyamment ce bijou méconnu.

Simone Simon, la Féline. |

Et Hollywood ? On le snobe ? Non, voici Les aventures de Robin des bois, l'ancien, le mythique, perfection d'un genre, avec ses héros très héroïques et ses méchants crapuleux à souhait, ses galopades, ses combats réglés comme des ballets, les couleurs somptueuses et menteuses du vieux Technicolor, et Errol Flynn fier-à-bras bondissant qui plante en souriant ses flèches dans le cœur des spectatrices.

Le metteur en scène, Michael Curtiz, né Mihály Kertész, a un point commun au moins avec MM. Wilder, Kazan, Tourneur (et Lubitsch, et Sirk et tant d'autres) : tous ont grandi en Europe avant de s'épanouir outre-Atlantique.

Rien que des vieux classiques ? Non encore, voici du nouveau tout frais : Life during wartime de Todd Solondz, portrait d'une famille américaine dans l'enfer doucereux de Floride. Petit monde plus ou moins givré, disséqué par un scalpel grinçant. Les hommes, des pervers incurables ; les femmes, des névrosées hystériques. On rit souvent mais c'est terrifiant, certains ne voient dans cette histoire qu'outrance, que méchanceté gratuite, eh bien non, pas d'accord. Les monstres de Solondz ont la faculté d'à tout moment redevenir humains, d'alterner entre l'odieux et le bouleversant ; aucun d'entre eux n'est condamné. Il y a dans ce prétendu jeu de massacre, sous la comédie, sous la cruauté, une gravité certaine, une évidente compassion, une interrogation lancinante sur le pardon et l'oubli. Solondz est sûrement juif comme ses personnages, neveu de Roth, cousin des frères Coen : son Life during wartime a pour moi la même cohérence, la même richesse que leur épatant A serious man.

Mother and son. |

L'émotion musicale de ce mois américain ?

Charles Ives ? Je ne le connais pas bien encore, il ne cesse de me surprendre, je compte bien trouver chez lui de nouveaux trésors — mais pas eu le temps de l'écouter ces derniers temps, et les CD disponibles sont rares.

Philip Glass ? Je fais des efforts. J'écoute son opéra de 1984, Akhnaten, de façon répétitive, mais il ne l'est pas moins et j'ai du mal. Cette musique giratoire m'échappe : elle me paraît tantôt pauvre et banale, tantôt d'une fascinante nouveauté ; tour à tour envoûtante et pompeusement creuse ; elle tourne et je tourne en elle comme l'écureuil dans sa cage.

Stephen Sondheim ? Parolier virtuose, compositeur subtil et puissant, musicien à la fois savant et populaire, beaucoup voient en lui le plus grand auteur de musicals qui fut jamais. Les paroles de West Side Story, c'est lui. Et Sweeney Todd filmé par Burton. Et la musique du Stavisky de Resnais. Ses compatriotes l'idolâtrent. Nous l'ignorons. Il m'a fallu passer l'océan et entrer pour la première fois dans un théâtre de Broadway pour découvrir Sondheim on Sondheim, revue de ses chansons entrecoupée d'interviews filmées du maître, pédagogie et divertissement mêlés, avec huit chanteurs superpros, dans une brillante mise en scène.

Mais l'émotion musicale de mois, c'est autre chose. Une surprise absolue : deux petites minutes de musique chantée par la chorale du collège Hobart and William Smith à Geneva, bourgade américaine près de la frontière canadienne, devant deux mille parents d'étudiants : un Ave Regina du Bourguignon Guillaume Dufaÿ, surgi tout droit du XVe siècle, belle musique un peu raide comme un chevalier en armure, comme un mort qu'on vient de réveiller. Long live Bill Dioufahii !

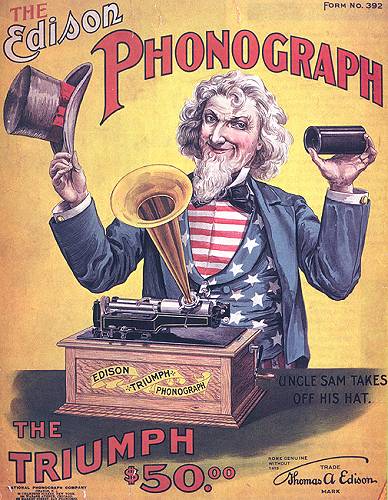

On n'arrête pas le progrès. |

Back home. Il est grand temps. Il suffit qu'on s'absente, et c'est la merde. Guère envie de m'attarder sur les malheurs de l'Europe, la pauvre petiote. Le problème est d'une complexité qui me dépasse et nous dépasse tous, j'en ai peur. Pour espérer y voir un peu clair, il faudrait y consacrer tout son temps, ne plus lire de romans, ne plus voir de films, ne plus écouter de musiques — alors que livres, films et musiques sont mes calmants, mes alcools pour moins penser à ce qui me fait si mal : la Grèce et l'Europe, mes chéries, non seulement malades ces derniers jours, mais agressées, saignées, souillées de crachats.

Le mois prochain ? Encore un numéro spécial, hommage à la musique et à l'un de ses plus fidèles serviteurs, le compositeur Philippe Hersant. Au générique, Tchekhov et Fellini, Verne et Antonioni, Thibaux, Treilhou et quelques autres.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Quand la jeunesse s'en va, il faut trouver mieux.

À la fin d'une vie, une fois dépassés les interdits qui ont étouffé notre jeunesse, on devrait pouvoir s'offrir quelques années de printemps.

Les vieux doivent écrire leurs mémoires. Ce qu'ils disent sera oublié par leurs enfants, mais recueilli précieusement par leurs petits-enfants.

Les perturbations atmosphériques au-dessus de l'Islande ont perturbé le travail des astrologues, dont les prédictions pour vous ce mois-ci, Cancers et Canceresses, pauvres petits, vont de l'incroyablement favorable à l'invraisemblablement calamiteux. Vous choisirez.

Tous ne s'accordent que sur un point : les lecteurs du roman en vers de Vikram Seth, The Golden Gate, auront beaucoup de bonheur. Ils rêveront d'aller à San Francisco mais n'auront plus besoin de le faire : la ville entière est enfermée dans ce livre, plus vivante et séduisante encore qu'en vrai.

Autre prédiction sûre : ceux d'entre vous, bande de feignasses, qui feront l'effort d'aller aux PAGES D'ÉCRITURE de novembre 2009 et aux «Enfants de Pouchkine» dans CARNET DU TRADUCTEUR en sauront davantage sur ce grand livre et son traducteur, l'une des grandes pointures de la profession aujourd'hui : maître Claro.

|