Dans sa verte jeunesse...

PAGES D'ÉCRITURE

N°78 Mars 2010

Nicole idolâtre son mari Bernard qui n'a d'yeux que pour Josée, laquelle couche avec Jacques et recueille Edouard, amant rejeté de Béatrice qui se console un soir avec Fanny, la femme d'Alain, lequel aime aussi Béatrice.

Le livre est à lire d'un trait si l'on ne veut pas s'y perdre. Ça tombe bien, il est court, ce roman de Sagan : Dans un mois dans un an (Julliard, 1957), le troisième. Il fut critiqué à l'époque, on l'accusa d'aller trop vite — comme la voiture au volant de laquelle, cette même année, la jeune femme faillit mourir. Pourtant cette vitesse ne manque pas de charme, avec sa désinvolture élégante, alternant notations piquantes et clichés, négligences et fulgurances. J'aime bien jusqu'à ce ton de moraliste qu'elle prend parfois, sentencieux, un peu comique vu son âge d'alors : «Il devait ressentir un vague soulagement de leur séparation, comme il arrive dans les passions les plus extrêmes.» Elle-même s'en moque gentiment dans Répliques, un recueil d'entretiens, avec son humour habituel. N'empêche, c'est bien torché ! À vingt-deux ans Sagan a beaucoup lu, digéré ses lectures, et quel joli coup de patte :

«Il rentra chez lui comme un voleur. Eût-il passé trois heures avec Béatrice dans un hôtel qu'il serait rentré triomphant, avec cette bonne conscience que donne le bonheur. Il n'avait pas trompé Fanny, il rentrait comme un coupable.»

Si tous ceux qui la toisent de haut savaient écrire comme ça...

Dans sa verte jeunesse... |

Autres retrouvailles : Graham Greene, qui hanta mon adolescence, dont j'aimais le double visage, aventures palpitantes et interrogations profondes cachées dessous. Je l'ai longtemps laissé tomber. Notre dernier contact : Espions sur la Tamise, film de Lang adapté d'un roman de Greene, Le ministère de la peur. Film et livre épatants. La peur dans tous ses états, du malaise impalpable à la pure terreur.

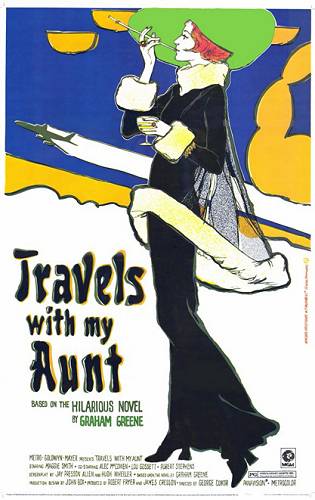

Cette fois je me lance dans un roman réputé léger : Voyages avec ma tante, de 1969. La vie rangée d'un employé de banque à la retraite est bouleversée par l'irruption d'une tante extravagante, qui l'entraîne dans des voyages de plus en plus mouvementés (Brighton, Istanbul, Paraguay) et des aventures en rapport. Un peu trop rangé sans doute, cet homme, pour être crédible, mais qu'importe : on n'est pas là dans un roman réaliste. Je retrouve avec joie l'habileté narrative de Greene, fabuleux conteur, son humour, son art du mélange des tons ; le comique, plus débridé que jamais ici, peut néanmoins, d'un instant à l'autre, déraper vers l'étrange et l'inquiétant.

Ce qu'il y a de plus délectable encore, dans Voyages avec ma tante, c'est son tranquille dédain pour les convenances. Les personnages ne craignent pas d'enfreindre joyeusement lois et coutumes. Ce roman d'apprentissage, écrit par un vieux monsieur indigne de soixante-cinq ans, raconte l'histoire d'une libération, de l'épanouissement d'un homme qui va vivre enfin, la vieillesse venant. Il n'est jamais trop tard.

Adapté au cinéma par George Cukor. |

Autre vieille connaissance : Christian Gailly. Je retourne d'autant plus volontiers à lui que j'ai à me faire pardonner. J'ai vu tout le film de Resnais Les herbes folles, adaptation fidèle de son roman L'incident, sans me souvenir que j'avais lu celui-ci !

C'était très bien pourtant, L'incident. Tous les romans de Gailly que j'ai lus étaient très bien, mais ceux qui évoquent le jazz ont quelque chose en plus, qui les électrise, et c'est le cas justement du tout dernier, Lily et Braine, chez Minuit comme toujours. Le jazz, Gailly le connaît de l'intérieur pour l'avoir pratiqué en professionnel. Il l'a quitté, il en reste obsédé. Ses plus grands livres, Be-bop, Un soir au club, tournent autour de lui, à la fois planche de salut et abîme de perdition.

«Vous exagérez, je crois, dit Rose Braxton, la musique n'est pas si dangereuse. Le jazz, si, dit-il, c'est toujours risqué de se donner en entier, vous changez de langue, vous pensez et vous parlez jazz, bientôt vous n'êtes plus que ça, vous n'êtes plus dans ce monde.»

La perdition, cette fois, ne viendra pas du jazz, mais des femmes. Le héros, ancien jazzman, rescapé d'une guerre dont on ne sait rien, amoché dans sa tête, s'apprête à revivre tout doucement, aidé par sa femme, quand une autre femme, genre fatale, vient le replonger dans l'infernal paradis du jazz. Arrive une troisième femme, toute jeune... La rencontre fortuite entre les trois est l'un des très grands moments du roman, dont je n'aime pas trop la fin atroce, mais dont tout le reste est du meilleur et du plus pur Gailly. On est là dans cet état d'apesanteur qu'il sait si bien produire, par un balancement continuel entre l'attendu et l'inattendu, le quotidien et le bizarre, aidé par un maniement toujours aussi inventif de la langue — ici, une subtile déglingue des temps verbaux, qui fait sentir le malaise, la perte d'équilibre, la folie qui rôde.

Simenon, autre familier de ce site, autre romancier dont le cinéma fait ses choux gras. La mort de Belle, écrit en 1951, devint en 1960 un film, fort estimable dit-on, dialogué par Anouilh et mis en scène par Molinaro.

Je trouve ce roman, l'un des plus connus de son auteur, dans le très alléchant tome 2 de la Pléiade Simenon — en tout, onze romans dont des classiques tels que La neige était sale, Les mémoires de Maigret, L'horloger d'Everton, Les anneaux de Bicêtre ou Le chat.

Un village de Nouvelle-Angleterre qui vit en vase clos. Une jeune fille assassinée chez le couple qui l'héberge. Pas de coupable en vue. Les soupçons se concentrent sur le logeur, un professeur tranquille ; seul le lecteur est sûr de son innocence, pour ne pas l'avoir quitté le soir du crime. La suspicion générale va lentement détruire cet homme et le mener au pire.

J'ai lu peu de livres aussi terrifiants. Aucune violence visible, ou presque, mais la montée progressive, insidieuse, diffuse d'un malaise, d'une angoisse mortelle. Une variation continue, d'une finesse, d'une richesse inouïes, sur la hantise du sexe (les peurs, les obsessions, les phobies qu'il inspire) et sur la culpabilité en général.

«Pourquoi, n'étant coupable de rien, eut-il une sensation de culpabilité ? Dans la lumière qui régnait à ce moment-là, avec la neige déjà ternie, le ciel chargé, c'était impressionnant de voir le docteur au visage rusé tenir le bouton de la porte avec l'air d'introduire Ashby dans sa propre maison comme dans une sorte de tribunal mal éclairé.»

Comment Simenon, baiseur impénitent, a-t-il pu se mettre dans la peau de ce malheureux infirme du sexe, réduit à des pulsions maigres et honteuses ? Le véritable personnage principal, par-delà ce terne héros, c'est toute une communauté rigide, puritaine (y compris géographiquement), forteresse bien gardée mais qu'un rien menace, saine en apparence et malade au fond, que l'auteur décrit avec une indignation froide, une précision d'entomologiste, de scientifique observant «la formidable mobilisation des globules blancs à l'approche de microbes étrangers».

L'un des Simenon les plus forts, et ce n'est pas peu dire.

Simenon, Sagan, Greene, Gailly, rien que des têtes connues, alors quoi ? Finies les recherches, les découvertes ? On s'endort ?

Désolé, mais le problème avec la prospection, c'est son côté aléatoire. Ce mois-ci encore, dégoté un roman de l'année, d'un auteur quasi inconnu et dont personne n'a parlé — et rapidement compris pourquoi...

Prenons moins de risques avec La centrale, d'Elisabeth Filhol (P.O.L), qui a reçu un excellent accueil. Le sujet à lui seul vaut le détour : ce roman à base documentaire nous fait partager la vie de ces travailleurs d'un genre spécial, intérimaires itinérants chargés de la maintenance de nos dix-neuf centrales nucléaires. Travail moins pénible que stressant et dangereux, précarité, vie nomade, solitude. Pas de femmes dans la vie du narrateur, rien que des camarades de boulot temporaires. Peu d'action, à part le récit de Tchernobyl. Avec le nucléaire, on ne voit rien. La centrale, dehors : une masse énorme et muette. Dedans : des couloirs, des salles, des sas, une piscine à l'eau juste un peu trop bleue. Les rayonnements, invisibles. Tout du long, au fil de descriptions minutieuses, une impression de vide glacé, de sourde menace. Certaines longues explications techniques, incompréhensibles à dessein, contribuent efficacement au malaise.

L'auteure décrit sans intervenir, sans donner un avis. Pas besoin de commentaire pour qu'on ait froid dans le dos devant le sort de ces hommes errants, de cette «chair à neutrons». Bâtiments imposants, attrait du danger, la séduction exercée parfois par les centrales est dite aussi, mais ne fait que les rendre plus terribles.

Documentaire, ai-je dit ? La centrale est en même temps un roman très construit, très écrit, dans une langue heurtée rappelant un peu celle de François Bon, notre auteur le plus radioactif. Bon qui a le plus et le mieux décrit les espaces industriels, les marges, les envers du décor, avec une syntaxe et des rythmes accordés à la rudesse du monde. Comme si le bonien, désormais, dans certains espaces, était devenu un idiome collectif.

Centrale du Bugey, dans l'Ain. |

Les critiques de nos journaux, qui consacrent rarement plus d'une phrase aux questions d'écriture, me laissent bien souvent sur ma faim. Mais voilà de quoi calmer ma fringale : La langue littéraire, sous-titré Une histoire de la prose en France de G. Flaubert à C. Simon, chez Fayard. 600 pages, il fallait bien ça à cette équipe d'enseignants, sous la direction de Gilles Philippe et Julien Piat, pour définir d'abord (longuettement pour mon goût) la «langue littéraire» par rapport... à quoi au juste ?, puis pour analyser enfin les œuvres, et aussi (prolixement, là encore) les discours sur les œuvres.

J'ai l'air de chipoter ; en fait, j'admire les prodiges d'érudition de ces types, la subtilité de certaines analyses. On est souvent au bord de la philosophie, de la phénoménologie. Relier comme on le fait ici l'écriture d'un auteur à une certaine perception sensorielle du monde, c'est toucher à la racine des choses. Et les pages sur le discours indirect libre sont parmi les plus brillantes de l'ouvrage.

Ce qui me gêne ici vaguement malgré tout, c'est un certain ton universitaire : peu de jargon, ou alors soft, mais une distance, une raideur, une façon d'attraper l'objet avec des pincettes froides. Tout cela sent moins le plein air que l'hôpital, moins l'amour que l'autopsie. Pas trouvé grand-chose à piquer pour enrichir mon Verbier. Sinon cette phrase essentielle de Sarraute décrivant son écriture, «...ces phrases hachées, suspendues, cabrées devant le danger que leur ferait courir le souci de la correction grammaticale et le respect des usages qui les tireraient immanquablement vers la clarté mortelle du déjà connu.»

Le volkonaute fidèle ne s'étonnera pas de rencontrer ici ce genre d'ouvrage. Le suivant, lui, risque de l'intriguer : quelle mouche m'a piqué de lire attentivement Au risque de gagner (de Fallois), méditation sur le métier de dirigeant d'entreprise, dont l'auteur, Olivier Lecerf, fut dans les années 80 le président d'une multinationale, Lafarge Coppée ? Ne viens-je pas de lire, dans la Quinzaine littéraire, le compte rendu d'une Histoire du patronat français d'après lequel tous les patrons sont des bandits au couteau entre les dents ?

Réponse dans le Journal infime du mois.

Lecerf et le fils du loup, on dirait du La Fontaine. Fils du loup : traduction en français de mon nom.

(Épouvantables, ses transitions... soupire le volkonaute.)

Avec le Livre VII commence le second recueil des Fables. Léger changement, nous annonce le poète : les fables seront désormais plus longues. De fait, une ou deux d'entre elles, comme «Un animal dans la lune», traînent un peu la patte. C'est que l'auteur, toujours soucieux de variété, se lance bravement dans la discussion scientifique ! Le reste, étincelant comme aux plus beaux jours. «Les animaux malades de la peste», satire des puissants et de leurs injustices, est presque tout entière passée dans le langage courant — au point qu'on pourrait croire que La Fontaine bâtit paresseusement sa fable à coups de formules toutes faites.

«Le rat qui s'est retiré du monde» : ironie mordante à l'égard des moines. «Le curé et le mort» : succulente page d'humour noir. La Fontaine, pour notre bonheur, n'a pas encore viré bigot.

«Le curé et le mort» |

La Fontaine touche tous les âges ; et la BD, réservée jadis à l'enfance, quel est son public aujourd'hui ? Pascal Rabaté, par exemple, est-il lu par les jeunes ? J'en étais resté à ses adorables Petits ruisseaux, il nous revient quatre ans plus tard avec La Marie en plastique, dessiné par David Prudhomme dans un style très proche du sien.

Les lecteurs du précédent ne seront pas dépaysés : même décor de province profonde, même type de personnages que certains qualifieraient de ploucs. Dans une famille genre France d'en-bas, donc, mémée bigote et pépé stalinien se bouffent le nez en permanence ; l'une installe sur la télé une Vierge qui va se révéler miraculeuse (elle pleure du sang), l'autre accroche au mur un portrait de Lénine, tout le monde voit rouge, c'est la guerre, la descendance excédée menace d'envoyer les duellistes en maison de retraite. Dur, tout ça. Au bord du sordide.

Eh bien non. Le miracle Rabaté se réédite. D'abord, on rit beaucoup. Ensuite, Rabaté n'a aucun mépris pour ses personnages, il les aime tous, même les plus odieux et les plus nuls. C'est plus fort que lui, il cherche à les racheter. Sa Marie en plastique conjugue naturellement tendresse et cruauté, à l'image de ses étonnantes couleurs, à la fois flashy et pastel. Décidément, avec Davodeau et Rabaté, la France de l'Ouest est plus que jamais un Eldorado de la BD.

Prudhomme & Rabaté : Marie en plastique... |

Depuis six mois on encense les films de Billy Wilder. Et si l'on parlait aussi des livres consacrés au maître ?

J'en connais deux.

D'abord, le Billy Wilder de Jerome Jacobs (Rivages / Cinéma). Une filmographie commentée fort utile, d'excellentes remarques un peu partout, mais l'ensemble est inégal. L'écriture manque de légèreté, de peps, de punch — s'agissant de Wilder, c'est doublement gênant.

Coup de cœur, par contre, pour les Conversations avec Billy Wilder du réalisateur Cameron Crowe (Lumière / Actes Sud). Deux cinéastes parlant cuisine, on pense au Hitchcock de Truffaut, mais le Truffaut était construit comme un film d'Hitchcock, alors qu'on trouve ici un fourre-tout décousu, la transcription brute d'échanges à bâtons rompus. Eh bien peu importe : suivre au quotidien un type aussi attachant, drôle, émouvant que Wilder, c'est un régal. On ne se lasse pas de son humour bourru. On aimerait peut-être un peu plus de considérations techniques, mais toutes ces anecdotes concernant des films de légende, pour celui qui les vénère, ont un charme fou. Et les photos sont à la hauteur.

Au menu Wilder, comme tous les mois, deux films.

Témoin à charge (Witness for the prosecution), qui date de 1958, est tiré d'une pièce Agatha Christie, avec scénario d'une habileté diabolique et surprise finale obligée. Jacobs prétend dans son livre que le film n'est pas intéressant à revoir une fois la ruse éventée ; pas d'accord ! J'ai toujours pensé qu'un polar à énigme est vraiment passionnant à lire quand on connaît la clef : les ruses de l'assassin pâlissent à côté de celles de l'auteur.

S'il faut vraiment critiquer ce film impeccable, exemplaire dans son genre, on pourra le trouver un peu froid, comme toute l'œuvre de Mrs Christie, même si Charles Laughton dans le rôle principal est parfait comme toujours, même si Marlene Dietrich apporte, dès qu'elle apparaît, la chaleur et le frémissement qui manqueraient sans elle.

Le gouffre aux chimères (Ace in the hole), l'un des grands Wilder, est introuvable en France ! Le DVD en v.o. non sous-titrée que Carole a rapporté des USA ne daigne pas se laisser lire par notre téloche européenne. Nous devons le visionner sur le Mac.

Ace in the hole, sorti en 1951, fut un échec commercial. Cette histoire dure, amère d'un journaliste qui cause la mort d'un homme pour s'assurer un scoop, son héros antipathique, son absence d'histoire d'amour et de happy end, c'était trop rude pour un public américain. Ne s'est-il pas reconnu, ce public, dans les foules de gogos voyeurs qui se pressent autour du lieu du drame et que Wilder ridiculise, impitoyable ?

Pourtant la narration est tendue à souhait, les dialogues d'une belle cruauté, et l'arrivée dans la capitale somnolente du Nouveau-Mexique de Kirk Douglas, journaliste véreux chassé de partout, débordant d'ambition, d'énergie, de rancœur, affamé de revanche, est l'occasion d'un numéro à couper le souffle.

Wilder sur le tournage du Gouffre aux chimères. |

Wilder aurait sans doute aimé A serious man, des frères Cohen, qui fait revivre la petite communauté juive des années 60 où étouffa leur adolescence. Une comédie, certes, mais noire, grinçante, où tous les malheurs s'abattent sur le héros, prof de physique, brave type qui n'en mérite pas tant ; où presque tout le monde (sa famille, ses collègues) est aussi moche et ridicule que lui, et odieux en plus. Comédie lente mais subtile, d'une extrême gravité, puisqu'elle ne cesse de s'interroger sur le sens ou le non-sens de la vie. Comédie où tout est fait pour dérouter — forcément, puisque ce foutu sens nous échappe —, où se succèdent les scènes énigmatiques (en particulier le début et la fin !) et les fausses pistes — les nombreux rêves par exemple, qu'on croit réels d'abord. Très réussis, les rêves.

A serious film ! A great film.

Ai-je dit du mal du public U.S. à l'instant ? N'ayant pas tout capté, allé sur Internet. Commentaires côté français : incompréhension quasi générale, remarques creuses, désolantes. Côté américain, des dissertations entières portant sur la philosophie, la théologie, la mécanique quantique et que sais-je encore.

Un immigré, comme Wilder : Douglas Sirk... Ses grands mélodrames ont des admirateurs béats. Curieux de voir ça. Encore jamais osé.

Premier essai avec Les amants de Salzbourg (Interlude, 1957). Une jeune Américaine visitant l'Europe est séduite par un ténébreux musicien, mais comme il est un peu marié elle repart au pays avec un yankee fadasse. Intrigue de roman photo, acteurs pas terribles, début genre carte postale, musique sirupeuse, couleurs ahurissantes — ils ont même repeint le ciel ! —, faut s'accrocher...

Pourtant, on suit jusqu'au bout. On est troublé, malgré les défauts du film, et parfois grâce à eux sans doute. Il y a là un mélange de convention et d'audace, une façon d'assumer paisiblement le premier degré, d'y croire en dépit de tout, si bien que souvent le ricanement s'étrangle, que certaines scènes, oscillant entre le sublime et le cucul, basculent parfois du bon côté, dans l'émotion pure. Marianne Koch, qui joue la femme du musicien plus qu'à moitié folle, enflamme la pellicule à chacune de ses trop rares apparitions.

D'excellents bonus aident à percevoir les qualités réelles de la mise en scène. Sirk mérite un nouvel essai — si toutefois Carole, moins sensible que moi aux ambivalences du maître, le veut bien.

Puisqu'on est dans le mélo...

J'ai encore écouté Tchaïkovski ! Les symphonies 4, 5 et 6, les plus connues. Et en plus, j'ai aimé !

Merci de ne le répéter à personne.

La Sixième est appelée Pathétique — aïe. Oublions. Il y a dans toutes les trois du pathos, du ploum ploum, des grosses ficelles pour nous tirer des larmes, tout cela je le savais, mais je suis surtout frappé par l'énergie extrême de cette musique, son mouvement continuel, échevelé. Tout compte fait il y a là moins de clichés que d'inventions, de surprises, et quand j'oublie les états d'âme de Piotr Ilitch je finis par trouver exhilarante, et presque hilarante (contresens absolu !), cette musique toute en montagnes russes, où le pire et le meilleur jouent sans arrêt à cache-cache.

Je me souviens, d'ailleurs, que je l'ai découverte jadis en rigolant, un peu malmenée, lors des concerts comiques géniaux de Gerard Hoffnung dans les années 50. Les CD en sont-ils encore disponibles ?

Dessin de Gerard Hoffnung. |

Il arrive qu'on rie pour ne pas pleurer. On rit en pleurant parfois. D'autres fois on ne rit plus du tout, malgré l'absurde et le grotesque du spectacle. Témoin l'actualité récente. Ces adolescents mis en garde à vue et menottés, par exemple, pour des bagarres de cours d'école, cette fille traînée au commissariat en pyjama.

L'affaire a fait un peu de bruit, tout de même. Au point qu'une partie de la France profonde — appelée ainsi à cause de son profond sommeil — semble avoir soulevé une paupière. Quand va-t-elle ouvrir les deux yeux et se secouer, notre Marianne avachie en pyjama ?

Menottes... |

Une nuit, au siècle dernier, les flics de Vincennes m'ont réveillé par téléphone pour m'inviter à passer les voir. L'un de mes fils, chopé en train de faire une connerie, m'attendait là-bas. Avant de me le rendre, l'homme de garde lui a fait la leçon avec une habileté, une humanité remarquables.

L'image de ce juste me tient compagnie depuis lors. Elle me soutient dans l'épuisant combat intérieur que je livre pour ne pas trop haïr notre police malade. Qu'est-il devenu, cet homme du passé ? L'ont-ils brisé ? Persévère-t-il ? Combien sont-ils, dans les commissariats, à se désoler en silence, à espérer des jours meilleurs, à tenter de freiner la machine devenue folle ?

Pour ne pas changer de sujet : une Française et son fils viennent d'être condamnés à trois ans et cinq ans de prison ferme pour avoir fait passer des clandestins en Angleterre.

Je ne m'étonne pas que la presse ait peu parlé de cette affaire, bien gênante. Eh oui, quoi qu'on pense de la chasse actuelle aux immigrés, ce n'est pas bien, ce que ces deux-là ont fait : ils ont touché des sous ! Ils ont failli s'enrichir sur le dos de pauvres crève-la-faim !

Ce qui m'étonne, c'est le déferlement de haine des internautes à leur encontre, et pas seulement sur le portail Orange, ce dépotoir puant, mais dans le courrier du respectable Rue89 ! On réclame pour eux les pires châtiments, comme si la peine des deux passeurs n'était pas déjà exorbitante. Il avait pourtant des circonstances atténuantes, le jeune homme, chômeur et sans le sou. S'enrichir sur le dos des autres, n'est-ce pas exactement l'idéal prôné par nos maîtres, la devise de notre monde actuel ! Qui donc mérite la prison : ces deux-là qui moyennant finances offraient à quelques malheureux une vie meilleure, ou le ministre des Frontières qu'on paie grassement pour briser des vies humaines ?

Moi, en tous cas, si le ministre allait en prison, et avec lui tous ceux qui se réjouissent d'y voir les deux passeurs, après avoir applaudi je demanderais leur grâce, je crois. La prison est une chose terrible, dont les braves salauds d'Internet n'ont certainement pas une idée claire. Il ne faut pas trop leur en vouloir, à ces vieillards (dans le corps ou dans l'âme), abrutis par la propagande, aveuglés par la peur de l'autre. Ils sont moins coupables que le ministre scélérat — mais si j'ai bien compris la très ancienne leçon, Judas lui-même doit être pardonné.

Les prochaines élections régionales seront l'occasion de faire le poing — en attendant de mettre nos actuels dirigeants à l'index. Tout le monde prédit une cinglante déculottée à ceux qui font tout pour la mériter depuis deux ans, et qui ces derniers temps s'interrogent, affolés : Mais pourquoi Besson-nous dans les sondages ?

Quant à la printanière formation que je soutiens, elle ne sera sûrement pas gagnante : on ne lutte pas à armes égales quand on est seul à voir loin, au-delà des échéances électorales ; seul à instruire l'électeur au lieu de le flatter. Si les Verdoyants recueillaient 15% des suffrages, ce serait déjà un petit miracle, une belle victoire, la preuve que quelque chose est en train de bouger enfin.

Les carottes ne sont pas cuites... |

En même temps que le premier tour des régionales, les 12, 13 et 14 mars à Strasbourg, le Prix Européen sera décerné à Kiki Dimoula que j'ai le bonheur de traduire. Deux parutions accompagnent l'événement : Mon dernier corps, en édition bilingue, aux éditions Arfuyen, et Le peu du monde suivi de Je te salue Jamais en Poésie/Gallimard. Enfin une véritable reconnaissance hors de son pays pour cette immense poétesse. On peut faire connaissance avec elle ici-même, dans MADE IN GREECE.

En avril, retour à Bouvier, à Vialatte, à Chevillard, bonjour à Fabre et Cliff ; petit tour chez le cinéaste Philippe Faucon et chez le compositeur Philippe Hersant.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Quand je me demande pourquoi je me suis toujours efforcé d'être juste et bon, je ne trouve aucune réponse.

Ma seule religion, c'est de croire que tout être humain — ou presque — porte en lui une sorte de sainteté..

Rien ne m'amuse comme de rechercher chez les imbéciles le petit coin d'intelligence et d'originalité qui y sommeille toujours.

Béliers de mes deux, vous croyez vraiment apprendre ici votre avenir ? L'Union des astrologues de France a décidé une grève générale illimitée. Ils réclament un alignement de leurs salaires sur ceux des traders des banques. Je prédis un long conflit, pendant lequel vous pourrez vous remonter le moral en lisant, par exemple, Nabokov.

En fait je connais peu d'aussi bons remontants. Je vous annonce bien du bonheur avec la fameuse Lolita, fort bien accommodée en français par Eric Kahane, mais vous pourrez vous régaler aussi avec Pnine, Feu pâle ou d'autres livres du génial Vladimir.

Euh... Attention tout de même. N'allez déguster Ada que si vous êtes devenu accro inconditionnel : il y a dans cet opus ultime, à mon humble avis, plus de mousse que de liquide.

|