Claude Lévi-Strauss.

PAGES D'ÉCRITURE

N°77 Février 2010

J'avais vingt ans quand Lévi-Strauss a ouvert pour moi les fenêtres. La khâgne où j'étais cloîtré, la Grande Philosophie dont on nous gavait nous offraient une prison chaude et rassurante, mais confinée. Tristes tropiques fut une bouffée d'air pur, une incitation à voir et penser autrement.

Pas question de jeter Socrate, Spinoza ou Sartre ! Mais je me sentais plus proche de cet homme-là, qui se penchait sur ce que les autres toisaient de haut, qui nous ramenait au concret, à la réalité la plus humble, dans ses détails les plus infimes, sans pour autant abdiquer les vastes spéculations. Sartre, par exemple, passait dans le réel en force comme un bulldozer ; Lévi-Strauss, patiemment, humblement, ramassait les morceaux pour bricoler des constructions d'une souplesse et d'une rigueur extrêmes.

Plus tard je l'ai peu lu, je l'avoue. La pensée sauvage, admirable sans doute, m'a donné du mal. Puis le grand homme est descendu d'un étage dans mon panthéon en manifestant, face aux remous du monde actuel, une indifférence excessive ; en rejoignant l'Académie, tribu sénile dont on se demande ce qu'il pouvait bien lui trouver ; en reniant, c'est le comble, mes chers Tristes tropiques ! Je me suis senti blessé, trahi, triplement.

J'ai pardonné, bien sûr. Dès avant sa mort, avant même de voir l'entretien filmé avec Pivot (Gallimard / INA / Le Monde) où il m'aurait fait de toute façon craquer, tant le vieil homme, éblouissant par ailleurs, y inspire la sympathie.

En guise d'hommage funèbre, vais-je enfin lire le Que sais-je ? dont on dit tant de bien, que lui consacre Catherine Clément, brillantissime groupie ? Ou le Claude Lévi-Strauss de Vincent Debaene et Frédéric Beck, en Gallimard Découvertes, qui semble excellent ?

Allons d'abord au maître lui-même.

Regarder Écouter Lire : pour moi, le plus beau des programmes. Cet ouvrage peu connu, publié chez Plon, un peu disparate, rassemble des études où défilent entre autres Poussin, Rameau, Diderot et Rimbaud. L'auteur s'y révèle époustouflant d'intelligence, comme toujours, et si je reste vaguement sur ma faim, c'est qu'il y est davantage question d'art et de théories que des œuvres elles-mêmes. Mais on oublie toute réticence quand arrivent les pages sur les Indiens d'Amérique du Nord et leurs œuvres d'art, ou l'analyse du sonnet «Voyelles». Celle-ci m'a rappelé la fameuse analyse d'un autre sonnet, «Les chats» de Baudelaire, écrite à quatre mains par Lévi-Strauss et Jakobson, disponible dans Huit questions de poétique du dernier nommé (Points/Seuil) : démontage intégral phonème par phonème, d'une minutie écrasante, travail exemplaire dont on sort aussi épuisé que le poème.

Avant de quitter ce monde, relire Tristes tropiques...

Claude Lévi-Strauss. |

Attente joyeuse, gourmande, quand on ouvre le livre d'un jeune auteur inconnu. Déception quand il ne tient pas ses promesses.

Ce roman placé sous le signe de la couleur jaune, les critiques viennent de le saluer aimablement. Il est court, mais très vite ça me paraît long. Et plat. Et fade. Et mal traduit en plus. Quand je pense que l'éditeur de la chose me refusa jadis un manuscrit, je me sens soudain nul entre les nuls.

Arnaud Cathrine, encore tout gamin (trente-six ans), je le connais déjà et l'apprécie. Le journal intime de Benjamin Lorca est son huitième roman, paru comme les autres chez Verticales. Un jeune écrivain s'est suicidé il y a quinze ans ; fragile, secret, il a laissé un journal intime confisqué par les uns, convoité par les autres. Quatre de ses proches racontent successivement leur relation avec le défunt et son mystérieux journal.

Le livre avance à reculons, en remontant le temps. Le problème, c'est qu'on ne sent pas bien la nécessité de ce dispositif un peu chichiteux ; qu'on a du mal à s'intéresser au disparu ainsi qu'au fameux journal ; que les narrateurs successifs s'avèrent de moins en moins attachants, et la matière de moins en moins riche. L'éditeur vieillissant, amoureux déçu et le petit frère mal-aimé sont l'occasion de très beaux portraits, mais le copain, rebelle taiseux, et l'ex-copine éplorée me laissent froid, si bien que l'affaire finit un peu en eau de boudin.

Ou étais-je mal luné ce jour-là ? L'auteur a du talent, c'est indéniable, il manifeste curieusement des qualités plutôt traditionnelles, comme cette finesse dans l'analyse psychologique donnant des phrases du genre «Il doit m'avoir donné suffisamment pour que je me sente blessé qu'il ne m'ait pas donné davantage.» Je ne suis pas sûr que toutes nos stars actuelles de l'écriture comprennent seulement une phrase pareille, et je serais sûrement moins sévère avec Cathrine si je n'avais pas trouvé excellent son roman précédent, La disparition de Richard Taylor. J'irai jeter un œil à son prochain, on n'abandonne pas si vite un ami possible.

Un qui ne m'a jamais déçu : François Thibaux.

Ouvrir un roman de Thibaux, c'est retrouver une maison de famille dans une province perdue, aux hivers froids, aux étés chauds, c'est s'enivrer de sensations, d'odeurs surtout (il a un nez extraordinaire, cet homme), c'est vivre des passions charnelles et terribles — non, les vacances ne seront pas de tout repos. Autour de la grande et vieille maison s'étend la campagne sauvage, que courent des femmes inoubliables et des chevaux. Les romans de Thibaux sentent bon la terre, une terre imprégnée de tout ce qu'elle a vécu dans les temps anciens, jusqu'à la préhistoire ; une terre pleine de fantômes très vieux ou très jeunes à qui l'on parle tout naturellement. Dans cet amour du passé, ô miracle, on ne sent pas un poil de pétainisme ; l'auteur est carrément de l'autre bord, assoiffé de liberté, de justice.

Tout ce que j'avais adoré dans Monsieur mon frère, Le soleil des vivants et Ultime été, je le retrouve dans Le chemin d'Alix, roman plus ancien, court mais dense, situé dans la Montagne Noire vers les années 70, plein de personnages forts, où l'on apprend que l'amour est possible entre frère et sœur, entre vivants et morts, où l'observation minutieuse et juste des êtres, des rapports personnels et des rapports sociaux s'allie à un romanesque brûlant.

L'autre jour, dans le métro, Thibaux et moi nous sommes croisés par hasard — et il m'a reconnu, sans m'avoir jamais vu !

J'aime rencontrer les écrivains. Ceux que j'ai connus jusqu'ici étaient de bonne compagnie pour la plupart. Je regrette beaucoup (pour passer de François à Françoise) de n'avoir jamais parlé avec Sagan. J'aurais voulu, naturellement, la cuisiner elle aussi sur sa façon d'écrire, mais d'abord lui dire ma sympathie. Je l'aime telle qu'elle apparaît dans ses livres autobiographiques, les meilleurs selon moi : libre, insouciante (mon contraire absolu sur ce point), gaie, chaleureuse, modeste, gentille. Eh oui, la gentillesse dans l'écriture peut être une vertu — et même une arme parfois.

Dans ses deux livres de souvenirs (Avec mon meilleur souvenir, ...et toute ma sympathie), elle s'efface derrière les gens qu'elle a connus, dont elle dresse de délicieux portraits. Son Derrière l'épaule... passe en revue ses livres, au soir de sa carrière, plus lucidement, plus élégamment que quiconque ne le fera jamais.

On vient de rééditer Toxique (Stock), journal d'une cure de désintoxication, qui n'ajoutera pas grand-chose à sa gloire, mais les illustrations me réservent une surprise : pour la première fois, je ne suis pas consterné par le travail de Bernard Buffet...

Pour compléter l'hommage, trouvé parmi les livres de ma mère un autre texte où Sagan se raconte : Répliques (Quai Voltaire), habile montage de réponses à des questions posées lors d'interviews au fil des ans. Pas de grandes révélations, mais des passages pleins d'ironie douce et d'émotion légère — une émotion qui se fait intense dans certaines pages, parmi ses plus belles : sur Proust, sur Sartre (qu'elle a connu), sur la passion du jeu, et surtout celle d'écrire.

Dessin de Bernard Buffet. |

Brasillach, lui, ce n'est guère la sympathie qui m'y ramène. Juste le désir de comprendre.

Hiver 1940. L'écrivain, mobilisé, attend l'offensive allemande. Pour tromper son ennui, il rédige en huit mois Notre avant-guerre (Godefroy de Bouillon), récit de ses jeunes années entre 1925 et 1939. Il est passé par la khâgne quarante ans avant moi, dans le même lycée, mais le meilleur du livre vient après : le jeune homme intègre la rue d'Ulm, découvre les joies de la vie parisienne et toute cette partie, ardente, effervescente, est illuminée par l'amour du théâtre, du cinéma, de l'amitié, des discussions sans fin ; c'est moins une autobiographie que le beau portrait d'une génération.

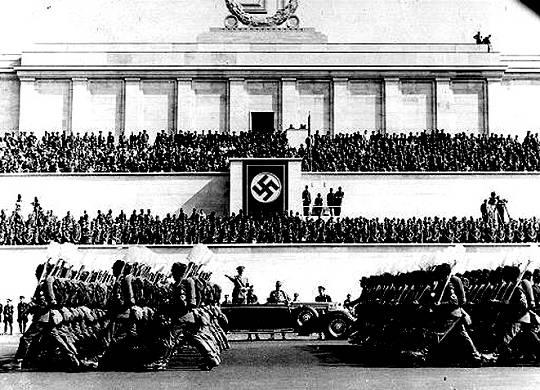

Le brillant sujet entame une carrière de journaliste et de romancier, et c'est là que peu à peu ça se gâte. Brasillach s'engage de plus en plus à droite, vénère le sinistre Maurras («Cet homme magnifique, ce prince de la vie»), qu'il compare à Socrate. Séduit par le fascisme italien, il visite l'Espagne de Franco, puis l'Allemagne nazie, qui malgré quelques vagues réticences, le subjugue. Il rencontre le Führer. Portrait saisissant : «Un visage fatigué. Plus triste aussi qu'on ne pensait... un sourire presque enfantin... ces yeux sont graves. Une angoisse presque insurmontable, une anxiété inouïe y demeurent.» Les «immenses réunions d'hommes où les mouvements des armées et des foules semblent les pulsations d'un vaste cœur» le font bander. Il est perdu. Quelques années plus tard, ce délicat traducteur de la poésie grecque antique rédigera des appels au meurtre des juifs aussi sauvages que ceux du malade mental Céline et de l'immonde Rebatet. Ô noir mystère.

Je ne regrette pas ma lecture : Notre avant guerre vaut par quelques pages fortes, pas toutes répugnantes. Mais ce n'est pas non plus un grand livre. Brasillach n'était qu'un petit maître, et si sa chronique aide assurément à comprendre son époque, elle nous laisse désemparés devant le fond de l'énigme du mal, obscure à jamais.

Orgasme brasillachien. |

Pour se laver les neurones, pourquoi pas une plongée dans l'océan Michaux ?

Curieux, cette appréhension que j'ai à lire Henri Michaux. Je ne cesse de reporter. Il est vrai qu'une telle lecture n'est pas un plaisir hédoniste et tranquille, mais une gymnastique parfois rude, une course derrière un homme qui nous fuit et se fuit.

Il écrit Face aux verrous dans les années 50, après la mort tragique de sa femme et avant les livres sur l'expérience de la drogue — tout cela dans le tome II de la Pléiade.

Face aux verrous est un gros recueil en plusieurs parties qui fait entendre diverses voix, avec certaines desquelles j'ai encore un peu de mal, c'est vrai.

Pour l'instant, je craque pour les aphorismes de «Tranches de savoir», oscillant entre sérieux et dérision :

«Le relâchement de vieilles bretelles soulage moins que l'envol de jeunes tourterelles.»

«Qui cache son fou, meurt sans voix.»

«Qui a rejeté son démon nous importune avec ses anges.»

«Après deux cents heures d'interrogatoire ininterrompu, Bossuet aurait avoué qu'il ne croyait pas en Dieu.»

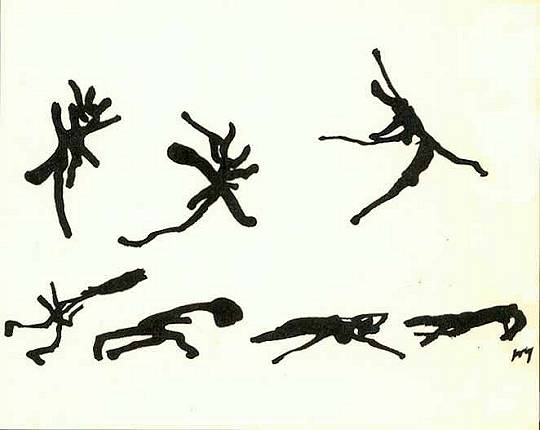

Le plus impressionnant : «Mouvements», au début du recueil, exploration-explosion de rythmes, débauche de gestes sonores et d'énergie, où d'un même mouvement le poète éparpille et construit :

Homme non selon la chair

mais par le vide et le mal et les flammes intestines

et les bouffées et les décharges nerveuses

et les revers

et les retours

et la rage

et l'écartèlement

et l'emmêlement

et le décollage des étincelles

Vivre est une aventure, lire est une aventure, Michaux nous le fait sentir comme personne. Je ne devrais pas parcourir si vite cette poésie intense et encore neuve, il faudrait l'ingérer par petites doses, y revenir souvent, mon dieu que nous sommes superficiels, nous autres lecteurs, presque toujours.

Henri Michaux, Mouvements (détail) |

Par petites doses, revenir souvent ?

C'est ce que je fais avec La Fontaine.

On arrive au livre VI des Fables, et cette lente balade continue de me faire visiter les divers moments de ma jeunesse, école primaire, collège, classes prépa... L'oncle Jean est le plus fidèle compagnon d'un jeune Français ; la voilà, l'identité nationale.

Tiens, c'est dans «Le chartier embourbé» que se trouve le vers fameux, «Aide-toi, le ciel t'aidera».

Dans «Le lièvre et la tortue», je découvre, il n'est jamais trop tard, avec quelle finesse les caractères sont dessinés par les rythmes, vifs et changeants pour le lièvre, réguliers pour la tortue.

Autres délices rythmiques, «Le cerf se voyant dans l'eau», avec son impressionnant passage de sept à huit syllabes.

Goûté aussi la joute amicale avec Esope (les deux premières fables) et l'impertinence d'une autre fable peu connue, «Le lion malade et le renard». Le lion convoque les animaux, promet de les bien traiter. Les renards, prudents, annoncent qu'ils resteront chez eux :

Les pas empreints sur la poussière

Par ceux qui s'en vont faire au malade leur cour,

Tous, sans exception, regardent sa tanière ;

Pas un ne marque de retour :

Cela nous met en méfiance.

Que Sa Majesté nous dispense :

Grand merci de son passe-port.

Je le crois bon : mais dans cet antre

Je vois fort bien comme l'on entre,

Et ne vois pas comme on en sort.

Louis XIV a-t-il apprécié ?

Édition illustrée par Benjamin Rabier en 1906. |

«C'était une mêêêrveille de matinée de mois de février, emmitouflée de froid et de soleil.»

Trop de «de» ? Pas du tout, ces «de» en cascade accompagnent bien les bonds et rebonds de plaisir d'un cœur au matin de la vie et d'un beau jour. Eglal Errera écrit juste, au plus près des sensations, des sentiments ; ses livres, officiellement destinés au jeune public, peuvent être lus avec bonheur à tout âge — comme les Fables de l'oncle Jean.

Dans sa dernière histoire, Le rire de Milo, publié chez Actes-Sud, les deux héros sont une fillette de onze ans et un vieux monsieur rrusse charmant qu'elle adore, mais qui cesse un jour de trouver tout «mêêêrveilleux» et sombre dans la déprime. La petite et son père vont devoir aller jusqu'en Egypte retrouver la seule personne qui puisse rendre son rire au vieux Milo. Vivacité de la narration, sensualité très orientale des descriptions, évocation à la fois hardie et pudique de la sexualité (ici, l'homosexualité), toutes les qualités des précédents récits sont au rendez-vous, avec en prime un beau coup de théâtre à la fin.

Et la BD, pourquoi si longtemps délaissée ?

Chouette, revoici Etienne Davodeau avec Lulu femme nue (Futuropolis), une de ces histoires dont il a le secret. Lulu, quarante ans, pas très glamour, a trois enfants et un mari picoleur. À la sortie d'un entretien d'embauche décourageant, elle part en fugue sans trop savoir ce qu'elle fait. Dans une petite station balnéaire, déserte hors-saison, elle rencontre trois frères un peu zonards. Sa famille et ses amis la recherchent...

Il ne se passera pas grand-chose, mais le propre de Davodeau, c'est de nous accrocher avec trois fois rien, paroles banales, silences, événements infimes. Ses humbles héros, il les suit avec attention, tendresse et respect, à la fois proche et distant. La fascination, l'émotion qui s'installent en douceur peu à peu tiennent à la délicatesse du scénario, au tempo lent et rêveur du récit, à la justesse des dialogues et surtout peut-être à la beauté discrète du dessin, à la grisaille lumineuse où l'on baigne, à ces larges vignettes ponctuant le récit, qui envoûtent le lecteur, qui installent en lui un mélange de froid et de chaud, de vide et de plénitude.

Au bout de quelques jours, Lulu va-t-elle rentrer ? Cher Davodeau, donnez-nous vite le tome 2 !

Lulu et la solitude. |

C'est toujours pareil sur ce putain de site : les livres, puis les BD, puis les films. Quel manque d'imagination !

D'autant que la transition, cette fois-ci, est rude. Après les prolos de Davodeau, voilà que l'ami Wilder nous emmène chez les riches.

Sabrina (1954) : Audrey Hepburn, adorable cendrillon, est raide amoureuse du riche et glandeur William Holden et méprisée par la famille d'icelui. À force de charme et de culot, elle sautera les barrières sociales en épousant le frère du mirliflore, le très sérieux Humphrey Bogart.

Mélanges habituels de doux et d'amer (tendresse et satire sociale, allégresse juvénile et amertume), la recette est au point, ça devrait marcher, beaucoup de scènes marchent d'ailleurs, étincelantes, et pourtant quelque chose cloche. Bogart dans le rôle du businessman coincé n'est pas crédible, il ne fait pas rire ; en grande partie à cause de lui, le film traîne un peu la patte,

alors que Love in the afternoon (Ariane en v.f.), sorti en 1957, est touché par la grâce de bout en bout ! Gary Cooper en milliardaire homme à femmes est immense, à tous points de vue, et Hepburn, encore elle, plus que jamais petite souris craquante. Cela se passe dans le Paris d'il y a cinquante ans, tel que le rêvent les Américains : magique. Ce n'est pas une comédie musicale, on n'y chante pas, on n'y danse pas, et pourtant c'est beau comme un ballet, la fantaisie débridée s'accompagnant ici d'une rigueur à la Lubitsch dans le tempo, le jeu, le montage. Tout le film est soutenu, électrisé, par les interventions d'un quatuor de musiciens tziganes, mais c'est la mise en scène elle-même qui se fait musicale, et si l'on rit beaucoup, c'est aussi de bonheur. Ce rire étant, comme souvent chez Wilder, ombré d'émotion. Et d'où vient, malgré le happy end obligé, cette mélancolie qui rôde ?

Gary, Billy, Audrey. |

Wilder ne doit pas nous faire oublier ses collègues, dont ce Richard Quine à peu près oublié, à qui l'on doit pourtant quelques fort jolies choses, comme ce Bal des cinglés (Operation mad ball) de 1957 également. Nous sommes douze ans plus tôt, en Normandie libérée, dans un hôpital militaire américain. Jack Lemmon, 2e classe, débrouillard de génie, vient à bout de sa hiérarchie, du règlement militaire et d'une pulpeuse infirmière dans une comédie très wildérienne au fond, bien huilée, menée à un rythme d'enfer, sarcastique et fort drôle, avec une minute d'émotion à la fin qui vous prend délicieusement par surprise.

La différence avec Wilder ? Un plus grand optimisme sans doute. La vitalité extraordinaire du personnage est celle d'un pays vainqueur, conquérant, persuadé que tout est possible. C'est exaltant, on s'y laisse prendre, avant de repenser au Berlin en ruines de Foreign affair...

Et maintenant, on cause politique ?

Eh non ! Raté ! On retourne aux livres. À cela près qu'il s'agit d'un livre éminemment politique — disons civique. Son auteur : Florence Noiville, journaliste au Monde. Eh oui, celle qui défend les auteurs grecs ! Je ne savais pas tout d'elle ; voilà qu'elle fait son coming out : J'ai fait HEC et je m'en excuse (c'est le titre), chez Stock. Allons bon !

Elle s'excuse ? Elle a honte. Honte de ce que ses profs lui ont fait ingurgiter là-bas, il y a vingt-cinq ans. C'est alors, dans nos grandes écoles commerciales infectées par l'air malsain des années 80, que s'est préparé le règne absolu du fric et du profit égoïste que nous subissons. On sait ce qui en est sorti : un désastre collectif, aussi bien matériel que moral.

On croit savoir tout cela. Il faut pourtant lire Florence Noiville, tant son exposé court et clair, associant l'analyse au témoignage, dit l'essentiel de façon lumineuse. Je ne vois pas, ces temps-ci, d'acte pédagogique plus utile que ceci : distribuer ce livre à tous les élèves de nos écoles — à commencer par les grandes.

Philippe Séguin est mort. Il fut le plus solide soutien du dictateur-président de Tunisie.

Cette précision, je ne l'ai lue nulle part dans les gazettes ces derniers jours. Il arrive que certains détails soient noyés dans le déluge de larmes saluant le décès des Grands de ce monde. Les funérailles grandioses de ces personnages ont tout de même un bon côté : le comique de la chose. Le tralala grotesque, Marseillaise et drapeaux, pleurs de crocodile, éloges ronflants couvrant mal la rumeur joyeuse des pensées cachées. (Haut) Si tu as tant aimé la France, c'est parce qu'elle était à tes yeux le seul bien de ceux qui n'ont rien... (in petto) T'as enfin crevé, vieil emmerdeur...

Crocodiles enterrant un dinosaure. |

Pas d'autres commentaires politiques ? Non. Déjà donné ce mois-ci dans le JOURNAL INFIME et l'ANDOUILLE DU MOIS, et puis, franchement, quoi de neuf dans les derniers exploits de nos maîtres ?

La marmite où ils s'agitent continue de mijoter à feu doux. Laissons-les, bientôt ce sera cuit.

Ce qu'il nous faut ? Un peu de musique pour oublier le reste.

Ce doit être la sénilité qui vient : je commence à goûter Tchaïkovski ! Jadis, je trouvais ses symphonies grandiloquentes, larmoyantes, sirupeuses, pleines d'effets faciles. Il y avait pourtant sa musique de ballet, charmante, et son opéra Eugène Onéguine, adoré par tous les Russes, qu'il fallait bien essayer un jour. J'y ai mis du temps. Tiens, pas mal, Onéguine... Je passe à un autre opéra, La dame de pique. Mais c'est très fort ! Ni mollesse, ni complaisance, une musique sombre mais tenue, variée, des passages vraiment prenants, des hardiesses. D'habiles retours aux musiques du passé.

Alors je vais finir par tout aimer ? Même Lully ? Même Bruckner ? Même Hindemith ? C'est affreux !

Le menu du 1er mars ? Je ne sais pas encore. Quelques têtes connues sûrement. Un inconnu au moins, cela s'impose. Du neuf, du récent, de l'ancien. Du français, un peu d'étranger (tiens, si je reprenais Graham Greene ?). Des livres de cinéma (Wilder encore). Un gros ouvrage sur la langue des écrivains français. Une bédé au moins. Des films anciens et nouveaux.

(réponse sur le numéro de la citation...)

[Le poète :] Son travail interne consiste moins à chercher des mots pour ses idées qu'à chercher des idées pour ses mots et ses rythmes prédominants.

Je n'avance qu'en tournant le dos au but. Je ne fais qu'en défaisant.

Je ne me sens jamais aussi à l'aise et heureux en travaillant, que lorsque je ne sais plus ni où j'en suis ni où je vais..

Chers petits Poissons, notre équipe d'astrologues de pointe, après des nuits de calculs patients et minutieux, est en mesure de vous révéler votre avenir en exclusivité mondiale : au cours de la période en question, vous connaîtrez des hauts et des bas !

Ou peut-être l'inverse.

Astrology ? Baloney, diraient les Américains.

Une chose est sûre : si vous cherchez à vous procurer La mouche la plus belle de Joanna Scott, vous aurez du mal. Ce roman qui parle de pêche à la ligne (ça devrait vous plaire, non ?), le premier d'une excellente romancière, n'a pas remué les foules, malgré (ou à cause de ?) sa réjouissante étrangeté. C'est publié par Gallimard. C'est traduit par l'un des tout meilleurs traducteurs de notre époque : Philippe Mikriammos.

Que deviens-tu, Philippe ? Au fait, c'est quoi ton signe ?

|