Marcel, à une date inconnue.

PAGES D'ÉCRITURE

N°74 Novembre 2009

Nous étions donc fin septembre à Chaminadour, alias Guéret, chef-lieu de la Creuse, pour des rencontres autour de Jean Echenoz. Les charmes de la ville et de sa région sont détaillés dans le JOURNAL INFIME du mois. Un regret : n'avoir pas lu avant ma visite ce que l'enfant du pays, Marcel Jouhandeau, a écrit sur sa ville natale. Longtemps peu accessibles, ces textes ont été rassemblés en 2006 dans un volume de la collection Quarto, merci Gallimard, sous le titre Chaminadour.

Une poussière de pages brèves, portraits et tableautins, rédigés tout au long d'une vie, répartis dans une vingtaine de livres occupant 1500 pages : cet impressionnant pavé, qui conjugue le minuscule et l'immense, on reste longtemps intimidé avant de l'ouvrir ; dedans, c'est un grouillement infini de personnages, toute une comédie humaine à la Balzac, chronique fidèle à la réalité, dit-on, peinte (je cite les jouhandeaulâtres) avec la pénétration d'un La Bruyère et la noirceur d'un Maupassant. On s'étonne de les voir, ces personnages, presque plus nombreux qu'il y eut jamais d'habitants dans la ville ; on s'effare devant cet entassement de haines, d'amours interdits ou déçus, de drames en tous genres, de manies, de folies, cachés derrière les volets clos de ces petites rues tranquilles qu'on vient de parcourir sans se douter de rien.

On aime ? On ne sait pas. Jouhandeau, pisseur de copie intarissable, en fait trop. D'accord, tout cela se révèle bien plus riche que l'infini chapelet de jérémiades conjugales où se noya la fin de sa carrière. Nous trouvons là plusieurs pages d'une force inouïe, et l'ensemble enrichit notre connaissance de l'espèce humaine. N'empêche, quelque chose manque à ce brillant écrivain, homme par ailleurs fort déplaisant : la tendresse. Malgré toutes les brûlures de la passion, l'œuvre de Jouhandeau a quelque chose de froid.

Ne lisons pas tout. Ce serait d'ailleurs une tâche surhumaine. Je me suis limité, pour ma part, à Chaminadour I et II, en complétant par des picorages ici et là. J'y reviendrai sûrement. Cela en vaut la peine, quoi que j'aie pu dire. Le mieux est de procéder par petites doses, comme avec certaines liqueurs que nous servirait un méchant vieil oncle, amères comme la Suze ou le Fernet-Branca.

On se goûte une petite gorgée ?

Suivons l'enterrement du père Conchon :

«La mère Conchon qui faisait des ménages n'en peut croire ses yeux. Se voyant si choyée, elle ne sait plus si c'est un enterrement qu'elle suit ou sa propre apothéose qu'elle dirige, plus sensible à la fin aux soins qu'on lui prodigue qu'à son chagrin et voilà qu'elle pleure de joie plus qu'elle ne pleure le père Conchon et elle se fait presque porter et elle traîne l'enterrement en longueur pour faire durer le plaisir.»

Marcel, à une date inconnue. |

À consommer sans modération : Modiano. Je l'ai un peu snobé à une certaine époque et ne cesse de m'en vouloir. Chacun de ses livres nouveaux, chacun des anciens que je découvre après coup, approfondit la fascination.

Vestiaire de l'enfance, 1989, aujourd'hui en Folio. Une ville sans nationalité précise (Gibraltar ou Tanger ?), un homme réfugié là sous un faux nom, fuyant son passé, flottant dans un présent étale, sans événements : un non-personnage, ou presque, dans un non-lieu et un non-temps. L'un des Modiano les plus dépouillés — mais je dis la même chose à chaque fois. Or voilà que l'apparition d'une jeune femme inconnue va déclencher une remontée lente, insidieuse, d'un passé qui va devenir presque plus présent que le présent, laissant le personnage en suspens, et nous avec lui, entre deux eaux temporelles. Flottement, vertige immobile, entretenu de main de maître, avec toujours la même simplicité apparente, à coup de petites touches, astuces narratives, détails lancés négligemment, usage subtil de la grammaire — ah ! les temps verbaux ! J'y consacrerai le COUP DE LANGUE du mois prochain.

Voilà sans doute, il est vrai, l'un des romans de Modiano les plus artificiels à première vue, les moins crédibles dans son intrigue ; mais quand un livre est à ce point habité, envoûtant, ce genre de défaut n'en est plus un, il devient un charme de plus, comme le léger strabisme d'une jolie femme. Vestiaire de l'enfance pourrait bien être l'un des plus beaux Modiano — même si cela aussi, je le répète à chaque fois. Ce roman hanté par le vide fait naître et grandir en nous, tout du long, un sentiment de plénitude culminant dans une fin douce-amère, suspendue, où tout s'équilibre à merveille entre «l'espoir de retrouver un jour ceux qu'on a perdus dans le passé», que «l'irréparable n'a pas eu lieu», que «tout va recommencer comme avant», et le sentiment diffus que tout cela est vain.

Dans la foulée, plongé dans le Modiano de la nouvelle collection Auteurs coéditée par l'INA, CulturesFrance et Textuel, dont j'ai déjà salué ici l'excellent Michon. Nadia Butaud analyse les eaux troubles modianesques avec limpidité, précision et finesse ; elle montre combien «l'implacable transparence du temps» que Modiano met au jour est le contraire d'un temps retrouvé, à quel point le temps pour lui est de plus en plus perdu, de plus en plus insaisissable à mesure qu'on croit le saisir.

On ne peut pas lire, comme il faudrait, tous les livres de Modiano à la file, mais l'avantage de ce panorama rapide, c'est qu'il met en écho tous ces livres, les faisant se juxtaposer, se surimpressionner comme dans leurs histoires les lieux et les époques, et du même coup s'éclairer mutuellement. Ou plutôt — mais ici cela revient au même — se brouiller les uns les autres jusqu'au vertige. Un vertige lent, perpétuel, la «sensation que tout, toujours, se dérobe», comme le dit l'auteur dans l'un de ses entretiens, abondamment cités ici, à juste titre.

Autre avantage de ce passage en revue des livres : le défilé des noms. Je viens d'étudier pour Guéret les noms des personnages d'Echenoz ; je retrouve chez Modiano une même virtuosité onomastique, non moins subtile et jouissive, avec des similitudes assez curieuses, et qui attend le même genre d'étude. À moins que cela ne soit déjà fait ?

Je situe François Bon, avec deux ou trois autres, dans les mêmes hauteurs que Modiano : au sommet. Même si les deux hommes, là-haut, campent aux extrémités opposées. Modiano : vision fuyantes, brumeuses, écriture lisse. Bon : réel rugueux, phrases qui écorchent, présent brûlant.

Dans L'incendie du Hilton, paru chez Albin Michel cet automne, Bon poursuit son aventure d'écriture. Un tout petit fait réel dont il fut le témoin l'an dernier : une alerte incendie la nuit dans un grand hôtel de Montréal (mais cela pourrait être n'importe quelle ville). Même pas de flammes ou de fumée. Quatre heures d'attente dans des bâtiments vides. Un non-événement dans des non-lieux sans le moindre charme.

Qui oserait faire un livre avec ça ?

Lui.

Peu d'action, mais des images. Un livre de peintre, ou de photographe. Un regard sur une certaine face de notre monde, urbaine et riche, mais côté coulisse, envers du décor. Tout ce qu'on ne voit pas quand la machine fonctionne bien — machine dont ce raté infime révèle toute la fragilité.

Bon, dans ce livre, c'est le Huron qui observe tout, et avant tout ce qui n'intéresse personne ; qui ouvre les portes interdites, note les détails les plus insignifiants et les fait parler ; qui en nous décrivant un labyrinthe de couloirs anonymes, de souterrains et de salles vides, en fait l'image terrible, à la Kafka, d'un monde moderne absurde et déshumanisé.

Cela s'appelle «roman» (définition actuelle : texte de prose contenant plus de 0,1% de fiction) ; c'est en même temps une recherche sur comment explorer l'espace, comment le décrire, et peut-on le décrire, mais sans rien de posé, de cérébral, tout cela en passant, dans le mouvement. Il y a aussi des conversations, assez allumées parfois, des personnages bizarres, mais cette nuit-là tout est possible et peu importe si tout cela s'est vraiment passé ou non. L'épisode fut dans l'ensemble assez sinistre, sans jeu de mots, mais écrite par Bon l'attente glauque devient trépidant chantier, chaque phrase vibrant d'énergie avec ses mots qu'il saute, cette ruée vers l'essentiel, cette vitalité prodigieuse. Plus que jamais, Bon déborde de vie. Certains auteurs ont trouvé leur filon et se content de l'exploiter pépères — après tout, pourquoi pas ; mais Bon est de ceux qui cherchent encore et toujours.

Montréal, cette nuit-là. |

Bon est retourné à Québec pour un an, il va mettre le feu là-bas dans les têtes ; entre-temps publie.net continue. Parmi les dernières publications, un recueil d'articles de Rolin (Olivier) que je feuillette en salivant et dont nous reparlerons le mois prochain. La Collection grecque, elle, s'enrichira bientôt des poèmes du grand Andrèas Embirìkos, dont on peut lire une partie dans MADE IN GREECE.

L'actualité grecque du mois est ailleurs, aux éditions Gingko qui rééditent Histoire d'un prisonnier de Stratis Doùkas, naguère publié au Griot. Ce classique des années 30 raconte la guerre de 1922 entre Grecs et Turcs, laquelle s'acheva en catastrophe pour ces derniers, boutés hors de l'Asie Mineure. Dans MADE IN GREECE également, les premières pages de ce récit, rédigé à partir d'un témoignage, dans une langue dont la force et la simplicité rappellent à la fois la Bible et Homère.

Coup de chapeau à l'éditeur, Reynald Mongne, une vieille connaissance : il publia aux éditions du Griot, dans les années 90, quelques grands livres grecs. Le revoici plus vaillant que jamais, bien décidé à reprendre et enrichir sa collection. Il n'aura pas à craindre la concurrence : dans toute l'édition française actuelle, qui d'autre s'intéresse aux Grecs ?

Autre classique hellénique, plus ancien : La femme de Zante de Dionysis Solomos. Étrange figure que ce Solomos, adulé de ses compatriotes, statufié en père fondateur de la poésie grecque moderne, mais qui laissa la plupart de ses œuvres inachevées. La plus étrange est assurément celle-ci, écrite autour de 1830, remaniée plusieurs fois, jamais terminée elle non plus et publiée un siècle plus tard.

Nous sommes au temps de la guerre d'indépendance contre les Turcs. La figure centrale est une mystérieuse femme, traître à sa patrie, dont la laideur morale est figurée par celle de son corps. Un narrateur, un moine, dit tantôt ce qu'il a vu, tantôt ce qui se passera plus tard, nous décrivant le siège de Missolonghi par les Turcs dans un style d'Apocalypse. Ce qui rappelle un autre texte de la même époque, Visions et miracles du vieux général Makriyànnis devenu à moitié fou, mêlant faits réels et hallucinés. Sacrés Grecs. Un vent de folie parcourt aussi cette Femme de Zante, un vent dont l'amertume, la véhémence noire sont en partie apaisées par la noblesse d'une langue pourtant simple et rude, entre prose, vers et verset, que Gilles Ortlieb traduit avec l'élégante précision qu'on lui connaît. Le même Ortlieb signe une belle et substantielle préface, indispensable pour approcher cette œuvre venue de si loin — bien que la distance entre elle et nous, sidérale, ne fasse que renforcer finalement son charme étrange.

Et puisque nous en sommes à saluer les éditeurs, coup de chapeau à celui de cette Femme de Zante, Antoine Jaccottet, dont on connaît le flair, l'audace réfléchie, la rigueur. Et longue vie à ses éditions, Le bruit du temps.

Delacroix, La Grèce sur les ruines de Missolonghi, 1826. |

Les deux livres grecs en question sont petits par la taille ; encore plus menu, le Pourquoi de Pascale Arguedas, aux éditions Alphabet de l'espace : quinze pages.

On connaît bien ici Pascale Arguedas et son travail de passeuse, de lectrice insatiable qui soutient avec passion les auteurs qu'elle aime sur son site (perso.wanadoo.fr/calounet) ou dans les bibliothèques. Difficile de fréquenter ainsi les écrivains sans finir par s'y mettre soi-même. Eh bien c'est fait. Voilà une bonne nouvelle. Un ado, sa mère, le vieux père de celle-ci, atteint d'alzheimnésie — mais il est des choses qu'on n'oublie pas... Rapports finement esquissés, regard chaleureux, ton familier qui sonne juste, on devine, en lisant cette prose pleine de vie, que l'auteure a l'habitude de dire les textes à haute voix.

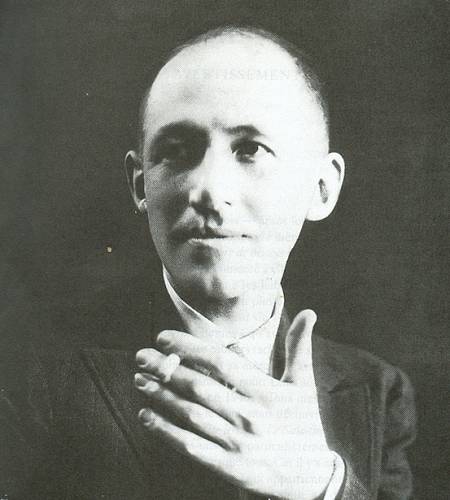

Si tous les auteurs cités plus haut sont pour moi de vieilles connaissances, il en est un que je découvre avec ravissement : Vikram Seth, romancier, poète, né en Inde, qui a vécu en Angleterre, en Chine et en Californie, auteur de gros romans dont on dit le plus grand bien, traduits chez nous (mais qui le sait ?). Un seul de ses romans est resté longtemps inaccessible aux non-anglophones. Il faut dire que ce Golden Gate, écrit dans les années 80, paru cette année seulement chez Grasset, est écrit... en vers ! Plus de 8000 vers, impeccablement classiques, coulés dans le moule de la strophe pouchkinienne d'Eugène Onéguine.

L'histoire à elle seule justifierait la lecture, avec son portrait tendrement ironique des yuppies californiens d'alors, ses images corsées, sa préciosité joueuse, ses délectables dissonances lorsque l'humour et l'émotion s'agacent et se caressent. Mais l'usage du vers, évidemment, transfigure tout.

Le poème en vers, cette vieille machine, c'est comme les premiers avions : ne le font décoller que d'audacieux artistes. Seth en est un, qui défie les anciens maîtres, retrouve leurs secrets et les égale sur leur propre terrain sans perdre un instant le sourire. Prouesse technique effarante, élégant numéro de trapèze volant, souplesse et grâce parfaites, certes, et plus encore : la forme accentue les charmes du texte, les décalages entre un contenu parfois sombre et les cadences dansantes, l'humour qui en résulte, et taille le texte en diamant étincelant. Qu'on ne voie pas dans Golden Gate un brillant exercice néo-classique un peu vain : ce jeu avec des formes mortes, cette valse avec des fantômes, accouche d'un bébé bien vivant — pardon pour la métaphore, Seth en a quelques unes gratinées —, ce qui prouve qu'à partir de matériaux du passé on peut construire une œuvre pleinement d'aujourd'hui. Les musiciens le savent bien, voir Stravinsky et son opéra The rake's progress.

J'ai lu en anglais Golden Gate, hymne à deux âges d'or (les golden eighties et la poésie classique) avec une délectation constante, dont le lecteur français peut se faire une idée assez juste, à présent, grâce à la traduction virtuose de maître Claro. Échantillon et commentaires dans le CARNET DU TRADUCTEUR de ce mois.

On s'y croirait... |

Pour une fois, je n'aurai pas à me contorsionner pour trouver ma transition : on passe naturellement à un autre versificateur, le plus inventif, le plus génial sans doute qui fut jamais : La Fontaine.

Le lion, terreur des forêts,

Chargé d'ans, et pleurant son antique prouesse,

Fut enfin attaqué par ses propres sujets,

Devenus forts par sa faiblesse.

C'est dans «Le lion devenu vieux» (III, 14). Mouvements contraires du rythme et de la rime. Toulet dans ses Contrerimes n'a rien inventé !

Lors de mes précédentes lectures des Fables, je n'avais guère prêté attention à la disposition des rimes. Je m'aperçois qu'elle non plus ne se fait pas au hasard, qu'elle aussi contribue à fabriquer du sens et de l'émotion. Détails dans le COUP DE LANGUE du mois.

Dans le livre III, beaucoup de fables dont je ne gardais aucun souvenir, comme cette malicieuse «Femme noyée». Une femme s'étant noyée dans la rivière, on recherche son corps en aval. Non, s'écrie quelqu'un :

Rebroussez plutôt en arrière.

Quelle que soit la pente et l'inclination

Dont l'eau par sa course l'emporte,

L'esprit de contradiction

L'aura fait flotter d'autre sorte.

Il est vrai que le bon La Fontaine, féministe avant la lettre, ou simplement prudent, ajoute aussitôt «Cet homme se raillait assez hors de saison» et «Je ne sais s'il a raison».

Grands maîtres du passé (suite). Revenu ébloui du Louvre où sont fêtés trois éternels jeunes gens que nous appelons Titien, Tintoret et Véronèse.

La première salle, quel choc ! Quelques toiles seulement, mais immenses, qu'on croirait peintes au printemps dernier. Une fraîcheur, une lumière, une extraordinaire harmonie, parfaite alliance de mouvement et de tranquillité. Voilà qui vaut tous les euphorisants du monde. Ensuite, il est vrai, leurs scènes religieuses manquent sans doute un peu de recueillement, leurs pèlerins d'Emmaüs ne font pas oublier Rembrandt, mais leurs nus ! leurs Danaés pâmées ! Insurpassables. Je ne savais pas que la chair des femmes pouvait rayonner à ce point.

Titien, Homme admirant un joli petit chien. |

Peintres (suite). Un livre étonnant : Ingres et les modernes (Somogy). On y met en parallèle, idée forte, les toiles d'Ingres et les œuvres qu'elles ont inspiré aux peintres ultérieurs. On est soufflé de voir Ingres si présent post mortem : certains tableaux comme le Bain turc servent de thème à des dizaines de variations. On ne sait pas toujours, évidemment, si la motivation des épigones est la vénération fervente à l'égard d'un grand maître ou l'ironie vengeresse à l'égard d'un artiste arrivé, représentant de l'Art Officiel.

J'avoue qu'à mon avis très humble de non-spécialiste, une bonne partie de ces détournements ne dépasse pas le niveau du gag, genre moustaches à la Joconde. Les plus convaincantes, naturellement, sont celles qui semblent combiner humour et admiration, et qui du même coup rendent cette confrontation non seulement rigolote, mais sérieuse et stimulante. C'est surtout l'occasion de me rapprocher d'Ingres, de mieux voir ses œuvres sous tant d'éclairages divers, de corriger certaines idées reçues. Je prenais le maître pour un ultra-classique froid, ce qu'il est aussi sans doute ; mais derrière cette façade, je découvre un bouillonnant iconoclaste à peine contenu, peut-être même un déconneur sournois.

Fernando Botero, 1979. |

Jiri Kolar, 1981. |

Parfois, hélas, on doit réévaluer dans l'autre sens. J'étais sorti, comme tant d'autres, tout léger, tout dansant des Chansons d'amour de Christophe Honoré, avec l'impression d'assister à un événement doublé d'un avènement.

Et voici Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Une maison de famille en province, les vieux parents, les frères et sœurs, les pièces rapportées, pourquoi pas, mais dans ce créneau la concurrence est rude et n'est pas Desplechin ou Assayas qui veut. Chiara Mastroianni en mère divorcée mal dans sa peau, parfait, on l'adore, elle est irréprochable, mais quant à l'histoire, désolé, aucun souvenir. Après la projection je disais encore que tout ça était très bien, avec pourtant l'impression que quelque chose n'allait pas, mais quoi ?

Il y a cependant quelque chose de fort dans ce film : une séquence de fête bretonne ancienne, tombée là on ne sait pourquoi, filmée avec des couleurs, une lumière et une musique en contraste absolu avec ce qui l'entoure — geste saisissant, énigmatique, mais un peu vain, dont le résultat est d'écraser le reste du film.

Marrante, la mémoire. J'adore Agnès Jaoui, et pas seulement l'actrice : je trouve ses films intelligents, fins, sensibles, pleins d'humour, j'y passe d'excellents moments. Et le lendemain, tout oublié.

Comment s'appelait-il déjà, le dernier ?

Comment font-ils pour se souvenir des films, les critiques professionnels ? L'ami Logette, qui en voit parfois six par jour ?

À propos de Logette, je reçois le nouveau numéro de sa revue Jeune cinéma, et je n'en parle pas seulement parce qu'il y a là mon papier sur Michel Deville. Je trouve mon bonheur dans Jeune cinéma : ces gens-là, Logette et Prédal en tête, ne se contentent pas de tout savoir et de me faire plaisir en aimant presque toujours les films que j'aime, ils savent aussi écrire. Leur brio me réjouit ; quand on n'a pu voir un film, le découvrir à travers eux, ça console.

D'accord avec Jeune cinéma : le cinéma français va bien, sur le plan artistique en tous cas. Une preuve de plus : Mathias Gokalp. Rien de personnel est son premier film, on a peine à le croire. On est confondu par l'intelligence du propos et l'habileté de la mise en œuvre. Pour peindre le monde de l'entreprise — métaphore, hélas, de notre monde actuel —, pour le mettre à nu dans son horreur, le jeune réalisateur ne choisit pas la voie du réalisme, mais celle d'une fiction au bord du fantastique. Il rassemble les membres d'une entreprise pour une soirée qui se révèlera un mensonge, un piège — fiction improbable sans doute, mais qui se borne à grossir le réel.

Tous acteurs, tous menteurs, tous trompés. Des scènes revues sous d'autres angles, qui changent de sens, comique étranglé, cruauté partout, malaise croissant, on somatise avec violence — c'est terrifiant. J'avoue n'avoir pas tout compris au puzzle, mais tant mieux peut-être, puisque le film nous dit justement que tout n'est qu'apparence et nous échappe.

La conclusion, s'il en est une, est bien dans l'air du temps : désabusée. La seule chose qu'on puisse faire contre la toute-puissance du monstre, c'est d'enfermer le patron quelques heures dans les chiottes... On aimerait un peu plus d'optimisme, mais pour l'instant, saluons la lucidité du film, saluons surtout la force de sa mise en scène, à la fois brûlante et glacée, qui évoque Bunuel dans un film où l'on pense également à Resnais. Sacré compliment.

Denis Podalydès, Jean-Pierre Daroussin. |

Un mot sur un autre cinéaste français, méconnu celui-là : Philippe Faucon. Si ne n'ai vu de lui que son premier long-métrage, L'amour, c'est que les suivants sont passés comme des étoiles filantes.

Faucon, lui, joue la carte de l'humble reconstitution du réel, amassant les petits détails vrais dans des films courts faits de scènes brèves, qui refusent les conventions du spectacle. Justesse des personnages, des situations, tendresse attentive du regard, frémissement de la vie, on est dans le même créneau que le très célébré Kechiche, mais avec bien plus d'économie, de rigueur, de pudeur — côté Bresson et non Lelouch. Dans la vie (2007), histoire d'une vieille dame juive soignée par une jeune infirmière arabe (Sabrina Ben Abdallah, charmante), puis hébergée par la famille de celle-ci, est un nouveau petit miracle, ses personnages m'inspirant la même affection que les petits ados banlieusards de L'amour. Je ne raterai plus les prochains films de Philippe Faucon — si on le laisse les faire.

Sabrina Ben Abdallah, Philippe Faucon. |

Franchouillard au cinoche comme dans mes lectures, je fais tout de même des exceptions. Il fallait bien aller voir, comme tous nos amis ou presque, Mary et Max, film d'animation de l'Australien Adam Elliot, qu'on pourrait sous-titrer : comment raconter une histoire parfaitement lugubre avec amour et humour. Pari gonflé. Pari tenu. On nous avait dit, Courez-y, c'est épatant ; on avait raison.

Autre entorse à la franchouillardise : notre quasi intégrale Billy Wilder. Tâchons de suivre la chronologie. Au programme du mois, deux films des années 40.

Assurance sur la mort (Double indemnity, 1945), c'est l'archétype du film noir à l'époque de son apogée. Chandler et Wilder lui-même au scénario, une jolie garce, un type naïf qu'elle embobine, combines tordues, éclairages de rêve, le bon vieux noir et blanc sublime. La star : Los Angeles plongée dans la nuit, fleur vénéneuse, onirique, pays de légende. On se trouve aux côtés de l'assassin, il est ami et collègue de l'enquêteur est son ami, il ne lui échappera pas, on le sent. Le scénario, machine parfaitement huilée comme le destin, où le moindre détail compte, le moindre allumage de cigarette, un travail parfait. La seule faiblesse du film, par rapport au Grand sommeil de Hawks par exemple, étant qu'on peut comprendre à peu près ce qui se passe.

Le Wilder suivant, Le poison (The lost week-end, 1946), fut lui aussi un grand succès. À New York, tout au long d'un week-end, malgré l'aide de ses proches, un alcoolo profond touche le fond de la déchéance. Le réalisateur suit fidèlement le scénariste (ils ne font qu'un) dans ce film solide qui n'a qu'un défaut : une fin trop heureuse pour qu'on y croie. Il est vrai que finir ce genre de film est aussi dur que de quitter l'alcool... Wilder fait mieux que limiter les dégâts, mais ce très beau film n'est sans doute pas le plus personnel.

Le mois prochain, Sunset boulevard !

Le maître à la caméra. |

On ne lira jamais la millionième partie des livres existants, on ne verra jamais la millième partie des films, mais on croit pouvoir entendre la centième partie des musiques (dans le domaine classique, j'entends). Là aussi on se fourre le doigt dans l'œil. Peut-on seulement connaître toutes celles qui sont enregistrées ?

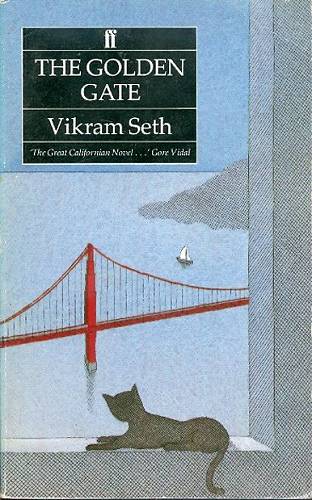

Louis Moreau Gottschalk, j'ignorais jusqu'à son nom avant de le découvrir grâce à un film de, oui, encore lui, Michel Deville. Né en 1829, Américain mais formé en Europe, Gottschalk devint compositeur et virtuose errant, à la Franz Liszt, sillonnant les deux Amériques avant de mourir à quarante ans. Il est l'auteur d'une ribambelle d'œuvres dites légères dans le goût du temps, valses, ballades, polkas et caprices, variations sur airs d'opéra, Marche de Faust de Gounod pour seize pianos et orchestre et autres joyeusetés, le tout à la sauce romantique relevée d'épices locales, tout cela brillant, joyeux, chaloupé, d'une virtuosité ébouriffante au point de confiner au gag, avec plein de surprises en tous genres.

Huit CD de sa musique de piano sont disponibles chez Hypérion, enregistrés par Philip Martin. Disponibles, façon de parler. La croix la bannière. Pour en trouver deux, ramé plusieurs semaines.

Les mains du virtuose. |

Nouvelles de Chèvres. Le nouveau commissaire n'a pas répondu à la lettre des associations (cf. PAGES D'ÉCRITURE n°73), trop occupé sans doute à répéter la cérémonie de son entrée en fonctions. J'y suis allé, l'autre jour dans la cour de la mairie, exprès pour voir sa tête. Ce fut bref mais intense : le maire ceint de tricolore, une brochette d'élus, la police en rangs, grand uniforme et gants blancs, lourdes casquettes, garde-à-vous, Marseillaise, tout un ballet. Mon père aurait adoré. Moi, décidément, il me manque une case : impossible de vibrer à ce tralala. Je regarde ça comme un homo les cuisses des majorettes. Impression, plus que jamais, d'assister à un jeu de grands gamins.

La tête du commissaire ? Je ne sais que dire. Impossible de juger qui que ce soit sous ces accablantes casquettes, qui donneraient à Einstein lui-même l'air crétin.

Sont-elles absolument nécessaires, ces mômeries militaires ? Pour quelles raisons, grands dieux ? Existe-t-il au monde un pays adulte qui en soit préservé ?

De l'affaire Polanski, rien à dire. Tout dépend trop de ce qui s'est réellement passé il y a trente ans, ce que personne ne sait sauf les deux intéressés — et encore. Rien non plus sur l'affaire Mitterrand. Dans les deux cas, tout a été dit. Le meilleur (Judith Bernard dans sa chronique d'Arrêt sur images, Frédéric Ferney dans son blog, Eric Fottorino dans Le Monde, Fabienne Pascaud dans Télérama, toujours les mêmes) et surtout le pire, un peu partout. On remarquera à l'occasion, tristement, qu'il n'y a pas que la droite pour puer de la gueule. N'est-ce pas, M. Hamon ?

On ne va pas non plus, revenant sur l'affaire Sarkozy (Jean), chercher à ridiculiser la droite : elle s'en est chargée elle-même si artistement ! Mais quel dommage que le jeune homme ait cédé : le scandale eût été plus superbe encore.

Le mois prochain, au menu, petit hommage à Jacques Chessex qui nous a quittés si brutalement ; un bon vieux Simenon ; bref retour sur Bernard Franck ; le dernier Mauvignier pour l'actualité ; nous accueillerons aussi deux talentueux nouveaux, MM. Nadaud et Senges. Plus Wilder et quelques autres cinéastes. Plus les quatuors de Chostakovitch.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Sauter les idées intermédiaires, c'est le secret de bien écrire.

Parler, c'est lancer des mots ; écrire, c'est en reprendre.

Ce qu'on aime chez un auteur se ramène finalement à une certaine manière de respirer.

Sagittaires, sagittaires, d'accord, l'astrologie est une grosse connerie (bullshit), mais elle ne se plante pas toujours : le bonheur que Mme Carole, dans sa boule de cristal, voit se diriger vers vous, c'est du garanti ! Du moins en ce qui concerne les 6, 7 et 8 novembre et ceux d'entre vous qui seront alors en Arles pour les Assises de la traduction.

Le thème de cette année : Eros ! (On pourra dire ensuite : Ils sagittaires et eurent bien du plaisir.) On y remettra des prix à quelques auteurs de traductions jouissives. Bonheur assuré pour Jean Pavans dont le travail sur Henry James a reçu le prix Halpérine-Kaminsky, et pour les lecteurs francophones qui grâce à la version Pavans, d'une rigueur et d'une finesse exceptionnelle, peuvent mieux que jamais explorer sans se perdre les phrases labyrinthiques du grand Anglo-américain. Cette édition intégrale, à La Différence, propose pour l'instant les nouvelles en quatre tomes, quatre mille pages en tout.

|