Werner et une admiratrice.

PAGES D'ÉCRITURE

N°72 Septembre 2009

Un voyage d'abord.

En 1974, apprenant que sa vieille amie Lotte Eisner est gravement malade à Paris, le cinéaste Werner Herzog décide d'aller la rejoindre à pied depuis Munich où il habite, persuadé que s'il va jusqu'au bout, elle sera sauvée. Il est donc aussi fou que les héros de ses films ? Cette folie, quant à moi, me semble non seulement très belle, mais très sage. Lorsque ma mère, il y a quelques années, se trouvait en maison de repos, j'aimais y aller à vélo, quatre-vingts kilomètres aller-retour, je pédalais pour elle, mon effort actionnait une petite dynamo secrète, accumulant peu à peu l'énergie que je voulais lui donner.

Herzog, lui, a fait les choses en bien plus grand. Il a marché quarante kilomètres par jour pendant trois semaines. Son journal de bord est devenu un livre, Sur le chemin des glaces (Payot), qui nous fait partager son épreuve. Peu entraîné, mal équipé, le pèlerin affronte le froid, la pluie et même la neige d'un hiver précoce, mais surtout la solitude, pire que tout le reste, dans des paysages désolés que la fatigue peuple bientôt d'hallucinations. Il va droit sur Paris mais son esprit s'égare, le compte rendu de voyage tantôt s'éparpille en notations éparses, tantôt s'élargit en récit fantastique, en poème, la concordance des temps se perd en chemin — traduction gauche ou prose délibérément azimutée ? — et l'on se sent aussi remué que la grammaire.

Au bout de ce difficile voyage, une double réussite : le livre tient la route, et la malade ne quitta ce monde que neuf ans plus tard.

Werner et une admiratrice. |

Et voilà que je pars à mon tour. Non pour guérir quelqu'un, mais pour expier mes fautes. Les groupies de Le Clézio me reprochant mes odieux persiflages, je fais pénitence en accompagnant le chéri de ces dames jusqu'en Afrique ! Par la lecture au moins. L'Africain (Mercure de France) raconte la vie du père de l'auteur, médecin en Guyane, puis au fond du Cameroun, où le grand homme alors petit garçon l'accompagna deux ans. Ce bref récit est ce que j'ai lu de meilleur venant du maître. Ceux qui (benêts ou cyniques) chantent les bienfaits de la colonisation en sortiront édifiés, mortifiés, caquet rabattu, et tout lecteur sera fasciné par le portrait de ce père terrible, ravagé par une vie d'épreuves, aussi admirable (dans ses convictions et l'exercice de son métier) qu'odieux au quotidien avec ses proches.

Remercions-le pourtant, ce géniteur dur et froid : le décrivant, l'écrivain oublie ses mollesses et ses tiédeurs habituelles, réduites ici à presque rien.

Ça va comme ça pour l'exotisme ? Bon, finie la vadrouille, retour au Pays natal. Celui d'André Dhôtel. Celui qu'a réédité Phébus il y a peu. Ce roman-là date de 1966, à savoir juste avant Lumineux rentre chez lui, Un jour viendra et L'azur, qui sont pour moi le sommet de l'œuvre. Le héros, comme Lumineux, a le don de tout rater, comme sans le faire exprès : une belle réussite sociale lui est promise, un brillant mariage à la clef, et d'un coup le voilà paria, moins que rien. Il connaît alors, comme Saint Benoît Labre — dont il faut lire l'ahurissante bio par Dhôtel —, le bonheur vertigineux de n'être plus rien, sans amour, sans argent, mais riche d'amitié.

Il y aura tout de même un mariage, non pas à la fin, mais aux deux-tiers, mariage qui ne fera pas cesser les ennuis, loin de là. Dhôtellissime, surprenant parfois malgré tout, ce Pays natal n'est sans doute pas le chef-d'œuvre de son auteur, on pourra ne pas goûter une telle cascade d'invraisemblances, le côté obsessionnel et grinçant dans la répétition des péripéties, mais les familiers, les accros se délecteront de ce beau dédain du réalisme. Il y a même un soupçon de sexe ! et un chouya de violence ! Il y a surtout, comme dans les autres romans, ces éclats de lumière soudains, ces pépites fugitives, ces phrases-quintessence où se résume tout le bonheur de lire Dhôtel, et qu'on aimerait copier pour se les garder comme talisman :

«On ne songeait à rien, comme lorsqu'on attend un événement improbable. Le jeu de l'ombre et du soleil sur les verres et les assiettes pourrait aussi bien déclencher cet événement.»

«Son visage rayonnait curieusement. Il paraissait dominer sa vieillesse fragile avec une délicate habileté et une idée presque joyeuse des limites de la vie où il se tenait en équilibre sur de maigres jambes.»

«Félix furieux arracha brusquement le foulard qui la masquait. Alors ils furent quelques instants ahuris, comme si on leur avait tout d'un coup révélé le secret de la vie.»

«Rien que pour voir ce ciel, cela valait la peine d'être le pire des imbéciles. Quelque chose arrivait qui devait être la vérité essentielle.»

«Les regards peuvent être le plus beau don qui puisse se faire.»

Dhôtel aurait-il aimé Ernestine Chassebœuf, née Troispoux ? Il est mort trop tôt — à quatre-vingt-dix ans tout de même — pour lire les lettres que cette très vieille dame, voilà peu d'années, envoyait depuis son petit village du Maine-et-Loire aux grands et moins grands de ce monde pour leur remonter les bretelles. Ce croisement de Mère Denis et de Vieille dame indigne alliait à un bon sens campagnard des idées écolo-progressistes et la générosité qui normalement les accompagne, exprimées dans un français goûteux, fruité, hésitant mais plein d'audace, qui sent bon l'ancien temps.

Ernestine ayant disparu en 2005, les éditions Gingko ont pieusement recueilli son œuvre épistolaire, dont je tiens entre mes mains le volume troisième et ultime, Ernestine écrit partout tome 3, qui offre en prime ses Poésies jardinières et un glossaire patoisant. Ernestine y enfourche une dernière fois ses deux dadas : la lutte contre le prêt payant dans les bibliothèques et la réhabilitation de son lointain parent, Jean-Pierre Brisset, l'immortel Prince des Penseurs (1837-1919). Elle écrit à BHL, à Rezvani, au regretté Thierry Jonquet, à Claude Simon, à Julien Gracq — ces deux derniers lui répondent. Elle écrit à Marie Darrieussecq, après avoir lu Truismes, «votre histoire c'est abracadabra», et à «Jean-Luc S.», directeur de France-Inter, que la musique de sa station «c'est que des disques qui viennent là comme des poils de nez dans le bouillon gras».

Si Ernestine n'avait pas existé, il eût fallu l'inventer ! Sa trilogie fâchera les crapus tout en charmant les busoqueux, qui boiront une crugne de grouzille à sa mémoire.

Poursuivons la virée en province par une halte au fond du Tarn-et-Garonne, dans un collège perdu où Christian Estèbe va passer un an. Il n'est pas prof, mais aide-bibliothécaire, non titulaire. Son boulot : donner envie de lire à des jeunes qui pour la plupart s'en foutent. Le petit livre de septembre est le récit bref et simple de cette année scolaire, catégorie mission impossible.

Il ne s'en tire pas trop mal, l'intérimaire. Il donne aux élèves écoute et respect. Ce sont eux, dans son récit, qui tiennent le devant de la scène, tandis que les profs et l'administration, à la fois rigides et ramollis, n'apparaissent qu'au fond du décor, vagues fantômes.

«Ces élèves '' tête en l'air, peu soucieux des autres, brouillons, dissipés et bavards '', comme disent d'eux, avec mépris, certains adultes, ressentent tout : les marques de respect, et les injures silencieuses qui sont faites à ce qu'ils sont, à ce qu'ils tentent d'être.»

Sans faire de miracles, le vaillant apôtre de la lecture obtient quelques menus résultats, ce qui déjà est énorme. La récompense : pas repris l'année suivante, car «pas assez autoritaire». Pensez donc ! Ce laxiste fait la queue à la cantine avec les élèves au lieu de leur passer sous le nez, comme les profs !

À présent qu'une nouvelle rentrée arrive, avec son tombereau malodorant de livres-catastrophe sur l'école, suant la peur et la haine des jeunes, ce petit livre qui sent bon peut fournir un utile antidote. Il nous vient des éditions Finitude : dire qu'il est bon relève du pléonasme.

La lecture, ça réchauffe... |

J'aime aussi les éditions Champ Vallon, qui me font l'honneur de m'envoyer leurs productions les plus ébouriffantes, comme si ce que je dégoise ici pouvait influencer qui que ce soit !

Il ébouriffe, en effet, Luc Boltanski. Cet essayiste tendance philo - sciences humaines nous propose aujourd'hui rien moins... qu'un livret d'opéra, dont la musique n'existe pas, ou du moins pas encore, comme si l'on publiait le scénario d'un film imaginaire. L'intrigue de son Déluge rappelle un peu, de loin, L'ordinaire de Vinaver, avec son avion écrasé dans un coin sauvage et ses survivants, petit résumé d'humanité pas trop reluisant. Différence : la jungle de Boltanski est peuplée de singes au service d'un potentat-magicien, lequel, en échange de son aide, exige d'épouser la jeune première pour créer une nouvelle race d'hommes. L'excellente 4e de couv. le dira mieux que moi : il s'agit là d'une parodie, détournant tous les poncifs du genre «théologico bouffe, philosophico baroque, politico bédé, classique et actuel», objet insolite mais très dans l'air du temps, en tant que mélange de sérieux et de déconnade, de sous-culture et de haute intellectualité, qui nous mène en rigolant vers des interrogations d'une indéniable altitude :

«Le soir, un être humain, le matin, un insecte, ne sachant plus que faire de son corps, où aller. Et cet être, en nous,

Qui est nous, qui est l'autre, qui est d'un autre genre, celui dont nous avions appris à nous déprendre, l'oublié,

Ne suffit-il pas, parfois, d'une seule nuit, pour qu'il s'empare de notre corps, de notre esprit, de nos désirs ?

Comment croire, alors, que nous sommes quelque chose, quelqu'un qui se tiendrait debout, dans le temps,

Tel un vaisseau cherchant à demeurer lui-même, semblable à son concept, dans la tempête, au port,

Ou dans l'air immobile au centre d'un cyclone.»

Cet ensemble tarzano-kafkaïen, à la fois marrant et troublant, on est curieux de le voir musiqué puis mis en scène.

Alex Raymond, Flash Gordon |

On vient de se lâcher un peu, on se recueille un moment. Baissons la voix, tendons l'oreille, écoutons Jacques Goorma. Ceux qui ont aimé (j'en suis) les poèmes de son Vol du loriot, chez Arfuyen, ne seront pas déçus par Le séjour, aux mêmes et excellentes éditions.

Qu'est-ce que le séjour selon Goorma ? Le poète consacre les quatre-vingts pages du recueil à nous l'exposer. Les définitions se succèdent :

«Les choses et le monde sont au séjour ce que les mots et les paroles sont au silence. Le silence est le séjour des mots. Le séjour est le silence du monde...»

«Le séjour n'a lieu qu'en mon absence et pourtant je suis ce séjour...»

«On ne peut sortir du séjour, mais on peut l'oublier, l'ignorer, être dans la confusion. Personne ne peut l'obtenir, car il réside où il n'y a personne, mais on peut disparaître et naître dans sa lumière...»

«Le séjour est une eau transparente et fluide où toute chose est une île. Il est semblable à l'eau du regard où navigue la vision...»

Le séjour, on le voit, est une entité aussi fuyante qu'essentielle. Une «pure soudaineté. Elle surgit et d'un même bond s'enfuit. Sitôt parue, sitôt disparue.» Et sous ses dehors affirmatifs, ce long poème est tout le contraire : une recherche humble, patiente, une quête pas à pas, entre ombre et lumière, parole et silence, dans un clignotement continu de mystère et d'évidence, où la méditation s'incarne en belles images limpides autant qu'opaques — comme toute belle image sait l'être. On n'est pas sûr d'avoir tout saisi, mais il suffit parfois, quand le poète est comme ici à la hauteur, d'»une phrase qui chante, seule sur sa branche» pour que «l'inflexion singulière de ce chant ouvre en nous un espace élargi». Et voilà comment, quittant le séjour goormaïen, on se sent serein, élargi, aéré. «Rien ne s'est passé. Tout a changé.»

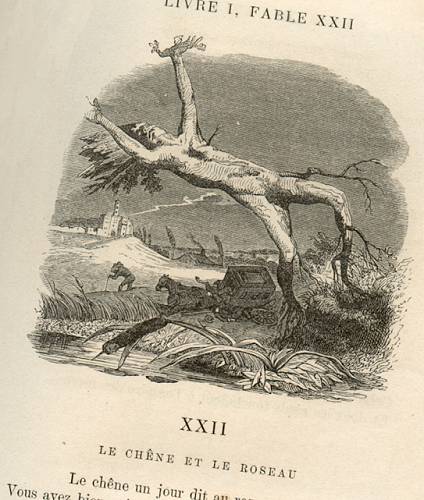

Poésie toujours. Je rouvre le petit volume publié aux éditions Mame en 1877, illustré par Grandville, où j'ai lu déjà deux ou trois fois ces fameuses Fables que nous connaissons tous, signées par un homme au nom si charmant et si juste qu'on dirait un pseudo — au point qu'on pourrait croire que ces grands petits poèmes n'ont pas d'auteur, qu'ils se sont écrits tout seuls, que ces bijoux de la plus belle eau coulent de source, eaux fraîches et pures issues de La Fontaine.

Pourtant La Fontaine a existé, c'était même un type très bien dans un siècle où il y en eut peu. Et gentil en plus. Cet homme affable a eu la bonté de nous en écrire douze livres ! J'en lirai donc un par mois pendant toute l'année — sans être sûr de pouvoir en dire quelque chose de neuf à tous les coups.

Le livre I regroupe certaines des fables les plus célèbres, mais on y rencontre aussi des trésors méconnus, comme «L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses», lesquelles lui arrachent les cheveux un à un. Cette nouvelle lecture est de loin la plus technique, et de non moins loin la plus heureuse. Je suis plus conscient qu'avant, et plus admiratif, par exemple, des finesses du jeu des rythmes et des rimes. Je consacre dès ce mois-ci un Coup de langue à ce travail versificatoire d'une variété infinie, qui rapproche La Fontaine et Baudelaire au moins sur un point : les Fables, tout comme les Fleurs du mal, sont un vaste laboratoire, une perpétuelle invention de formes.

Illustration de Grandville. |

Autre retour estival à des œuvres connues et bien-aimées, grâce au livre de Jean-Yves Tadié, Debussy, le songe musical, dans la collection L'un et l'autre de Gallimard.

La musique de Debussy est l'une des plus différentes qui soient. Le grand mérite de l'ouvrage est de préciser en quoi aux non-spécialistes. Schématisons : au lieu de se construire sous nos yeux comme celle des autres, elle se défait, s'éparpille, se dissout. (Ce que Honegger appelait «une musique qui fout le camp». Il voyait là un défaut — on eût aimé que la sienne foutît le camp un peu plus...) Attention, précise Tadié, la musique de Debussy n'est pas du n'importe quoi, elle est construite mais autrement, selon des lois qui sont — et là le lecteur se frappe le front, bon sang, comment n'y ai-je pas pensé ! — celles du rêve, telles que Freud les a dévoilées.

L'œuvre illustrant le mieux cette découverte, c'est évidemment Jeux, moment extraordinaire, contemporain exact du Sacre de Stravinsky, dont il est par moments étonnamment proche, et que Tadié décrit dans une page mimétique virtuose.

J'aime aussi les pages sur la face d'ombre de Debussy, ses idées noires, sa difficulté à écrire, ses œuvres fantômes, inachevées ou simplement rêvées — aurait-il pu l'écrire, cet opéra sur La chute de la maison Usher, dont il nous reste une demi-heure de musique, s'il avait vécu plus longtemps ? N'est-il pas resté fasciné, tétanisé, englué — comme nous autres, fervents auditeurs — par l'invraisemblable perfection du premier opéra, Pelléas ?

Dommage que le passage sur Jeux vienne au début : ensuite, je me sens vaguement déçu. Le principe de la collection est que l'auteur de la biographie se montre aux côtés de son modèle ; Tadié, universitaire talentueux, homme attachant, n'est sans doute pas assez présent, faute de s'être suffisamment lâché, ou faute d'avoir suffisamment à dire sur lui-même, qui sait ? À défaut de se mettre en scène, il aurait dû oser un peu plus, mettre davantage de fouillis dans son livre, autrement dit lui donner une construction plus debussyste. Ce que nous lisons là est trop sage encore, assis entre chaise académique et balançoire buissonnière.

Debussy et sa fille Chouchou. |

Et me voilà bien embêté. Voulant terminer en beauté ma petite revue mensuelle des livres, souhaitant réveiller le volkonaute, qu'assoupit doucettement ma prose, par une grande giclée d'enthousiasme, j'ai eu recours à Cécile Guilbert.

Cécile qui ?

Mais enfin, d'où sort-on ? Cécile Guilbert, voyons, auteure d'essais remarqués sur Sterne et Debord, Saint-Simon et Warhol, admirez le grand écart. Le recueil d'essais que je viens de lire, Sans entraves et sans temps morts, publié chez Gallimard, regroupe cinquante articles publiés ces dix dernières années dans une foule de publications allant du Monde à Art Press en passant par le Figaro, et qui abordent, entre littérature et société, une grande variété de sujets avec — il faut le croire, c'est sur la 4e de couv. —, une «érudition impressionnante».

On lit et c'est vrai, elle cause drôlement bien, elle est belle, intelligente, brillante, elle nous en met plein la vue, alors qu'est-ce qui ne va pas ?

Difficile à dire. Une réaction de gêne, peut-être, devant le côté clinquant, m'as-tu-vu de cette intelligence érudite. Devant une certaine froideur aussi, nappée d'arrogance.

Mais ce n'est pas tout.

«De nos jours comme jamais, la fashion est partout et l'élégance rare.» «La fausse monnaie règne partout.» Revoilà cette détestation de l'époque, poncifiante jusqu'à la vulgarité, que l'humanité traîne depuis ses débuts comme un boulet.

Toute époque est un bain de boue, madame, qui ne décante que peu à peu, avec le temps. Vous nous incitez à lire Swift et Chamfort, bravo, merci, mais n'y a-t-il donc pas un seul vivant qui vaille d'être lu ? Pourquoi s'attarder si longtemps à démolir Bret Easton Ellis, Houellebecq ou Begbeider, alors qu'il suffirait d'une chiquenaude en passant, avant d'en venir aux choses sérieuses ? Pourquoi leur reprocher l'insistance, la complaisance, la glauquerie dans leur peinture d'une certaine horreur contemporaine, en y insistant vous-même si complaisamment ?

Comme quoi on peut pester contre la mode et l'air du temps, et en faire partie soi-même, plus qu'à moitié complice.

Je n'ai même pas aimé l'«Éloge du porte-jarretelles» ! Au fond tout se réduit peut-être à cela : au gouffre qui sépare une femme à dessous chics d'un homme plutôt Petit-Bateau.

Pour passer des livres aux films, rendez-vous dans une salle que j'aime, les Sept Parnassiens. À deux pas de la Tour Montparnasse et des mangeoires à pop-corn de Gaumont (trente minutes de pub et dix bandes-annonces décérébrantes), voici au fond d'une galerie tranquille un cinéma intime et accueillant, quoique multi-salles. Programmation de qualité, toujours un film sur sept, au moins, digne d'être vu, des sièges dans le hall pour s'asseoir, et dans un coin, des rayons pleins de livres. On peut en emporter un, il suffit d'en mettre un autre à la place.

Au cœur de la ville, quelque chose qu'on ne paie pas ! C'est incongru comme une rose en plein désert.

Ce mois-ci au cinoche, pas de surprises, rien que des retrouvailles quasiment familiales.

L'oncle Woody d'abord, dont nous arrive le cadeau annuel, Whatever works. Il filme comme il respire, le vieux tonton, infatigable comme un jeunot, on n'arrive pas à le suivre, les distributeurs n'ont plus le temps de traduire ses titres, les spectateurs gavés font la fine bouche, accusent le maître de ressassement, d'épuisement. Quand il sera mort, les mêmes et leurs enfants redécouvriront, extasiés, ce grand tas de pierres précieuses.

L'admirable, dans ce nouvel opus, c'est qu'on puisse aller si loin, si cruellement dans l'auto-dérision sans que le film bascule dans la noirceur ; c'est que ce personnage odieux, atrabilaire, hypocondriaque et parano, double présumé de l'auteur, puisse rester attachant et drôle, ô combien. Le film a nécessairement un petit air de déjà vu, mais cela n'empêche pas plusieurs trouvailles géniales, dont les adresses directes au spectateur. Continuez comme ça, Mr Allen, et soyez remercié une fois de plus.

Et maintenant, l'oncle Michel. Fin de la rétrospective Deville en treize mois et 26 films, avec les deux derniers, parus avant l'intégrale.

Un monde presque paisible (2002) est l'adaptation d'un récit autobiographique de Robert Bober, Quoi de neuf sur la guerre (POL)

Paris, 1946. Dans un atelier de couture, des juifs survivants essaient de revivre. Tout le film fait admirablement sentir ce moment étrange qui suit l'épreuve, ce mélange d'abattement et de soulagement, ce flottement entre mort et vie. C'est un film d'une pudeur infinie, où l'horreur toute récente est plus sous-entendue qu'évoquée, une musique de chambre jouée en sourdine avec, tout de même, au moins deux scènes bouleversantes : un jeune homme tient tête à une ordure de commissaire ex-collabo ; une femme mariée avoue son amour à un homme qui ne peut y répondre, muré qu'il est dans son chagrin : sa femme n'est pas rentrée des camps et il l'attend toujours.

Trois ans plus tard, Deville tournait Un fil à la patte, adaptant librement la pièce de Feydeau, la rendant plus trépidante encore, plus cynique, lançant ses acteurs, Béart et Berling en tête, dans un tourbillon fou avec une maîtrise et une fraîcheur également éblouissants. Du pur champagne !

Hélas. Pas plus que les demi-teintes du précédent, les éclats de celui-ci n'ont ému le public, et c'est peut-être ce qui a poussé Deville à raccrocher, très prématurément, lui le gamin de 75 ans. Quand on pense à Manoel de Oliveira, pétulant centenaire, toujours actif...

Allez, m'sieur Michel, soyez sympa, faites-nous-en cinq ou six encore !

Le nom de ces beautés ? Posez la flèche sur elles. |

Au jeu des familles, si Deville est le tonton prestigieux, les frères Podalydès, Bruno le metteur en scène et Denis l'acteur, mes quasi voisins (leur Versailles natal est à vingt minutes de Chèvres à vélo), figurent les petits cousins surdoués et marrants avec qui chaque rencontre est une fête.

Nous venons de voir en salle, Carole et moi, le troisième volet de leur trilogie versaillaise : Bancs publics. Avec ses dizaines de personnages (les acteurs des films précédents sont tous là, renforcés par une belle brochette de stars), son enfilage de scènes débridé, son comique visuel digne du grand Tati et ses dialogues non moins épatants, où les mots font les acrobates ou les clowns, ce Versailles Rive Droite ouvertement disparate et secrètement cohérent est l'apogée de la série. Les deux frères doivent avoir une sorte de génie, pour rendre ainsi vivante et sympathique une ville sinistre entre toutes.

Nous en profitons pour revoir le charmant numéro un, Versailles Rive gauche, et redécouvrir Versailles chantiers, dégusté jadis en version courte, enfin disponible en DVD dans sa «version interminable» : six épisodes d'une heure. Six soirées podalydesques, ô bonheur ! Denis peaufine là son personnage inoubliable de grand maladroit, timide et pathologiquement indécis, qui de catastrophe en catastrophe n'en fera pas moins craquer trois filles à la fois. On se demande par quelle aberration ce régal, tourné il y a quinze ans, n'a jamais trouvé une chaîne de téloche pour le montrer.

Albert Jeanjean drague Jeanne au restaurant syldave. |

Derniers jours avant la rentrée. La France roupille. Nos gouvernants se reposent avant un automne qu'on leur souhaite péripétueux. Le petit président lui-même s'est tu, comme évanoui dans la nature. Étrange silence...

Faut-il être maso pour ouvrir, en pleine sieste, en pleine trêve, le dernier album de Cabu, Démobilisation générale, sous-titré La France qui doute, au Cherche midi ! Cela fait bien quarante ans que Cabu transperce les puissants de ses traits féroces. Ces dessins récents tirés de Charlie Hebdo et du Canard enchaîné montrent qu'il ne perd pas la main.

Ce qui me gêne un peu tout de même, c'est la préface de Pierre Drachline, qui se lance après d'autres dans des parallèles historiques abusifs. Traiter le «national-sarkozysme» de «pestilence des esprits», entièrement d'accord, mais cessons de comparer notre époque à celle de Vichy ! C'est injuste et insultant : les collabos de l'époque, eux du moins, avaient des excuses à leur aveuglement.

Travailler plus pour gagner des primes... |

Allez, cessons de pleurnicher. On peut parfaitement être heureux en France de nos jours, pour peu qu'on tienne l'actualité à distance. Écouter Debussy, par exemple, vous emmène très loin de ces misères. Le livre de Tadié me replonge dans des musiques entendues cent fois, et que pourtant je connais encore si mal. Je m'essaie gauchement à suivre la progression de ces êtres insaisissables, cette Étude n°9, par exemple, pour les notes répétées, qui me saisit soudain, m'entraîne dans son mouvement, ses enchaînements et ses ruptures, ses tournoiements lents, et dont l'absence de forme bien carrée ne la rend pas évanescente, mais plus matérielle encore, plus proche des formes du vivant qu'un mouvement de sonate cadré, balisé, quasi abstrait.

Ce qui n'empêche pas de se régaler, juste après, des architectures impeccables de Haydn. On a beau croire le connaître, grand-papa Haydn, il nous surprend toujours. Ses derniers trios pour piano, violon et violoncelle, n° 42 à 45, par exemple : un feu d'artifice. On part en terrain connu pour une promenade bien tranquille, mais à tout moment, tiens, un raccourci, un rallongis, un détail insolite. Je guette surtout, dans les premiers mouvements, après l'exposé des thèmes et la sage réexposition statutaires, ce moment où la pression monte, où ça se met à moduler, à remuer, presque à s'envoler. Après ça se recalme un peu, mais voilà le final, galop échevelé, saut d'obstacles, et hop, et hop, encore, encore, encore, allegro égale allégresse.

La liberté surveillée n'est pas la moins jouissive, ni les types en cravate les plus coincés. Chauffe, Josef !

Du 24 au 27 septembre, à Chaminadour, aussi appelée Guéret, dans la Creuse, journées consacrées à Jean Echenoz. J'y serai, j'y causerai. On en reparlera ici même le 1er octobre. Également prévus au programme d'octobre du site : Carrère, Dupré, Frank, Beck, et le début d'une quasi intégrale des films de notre précieux ami, Billy Wilder.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Comment vivre sans inconnu devant soi ?

On n'a jamais bien vu le monde si l'on n'a pas rêvé ce que l'on voyait.

Nous ne ferions rien, dans ce monde, si nous n'étions guidés par des idées fausses.

Il ne faut pas chercher, il faut attendre. J'ai toujours attendu, sans me tourmenter et je ne suis pas malheureux. C'est après la pluie qu'on a les plus beaux ciels.

Cœur, Santé, Travail, les astres sont formels, tout ira mal pour vous ce mois-ci, pauvres Balances, heureusement que l'astrologie c'est rien que des conneries (sheer nonsense) ! Prévoyez plutôt des hauts et des bas, comme d'hab'. Et pour oublier ce qui ne va pas, un bonne thérapie : faire une cure d'Herman Melville. Si possible en v.o., mais il existe aussi de bonnes traductions ! Moby Dick se trouve depuis peu en Pléiade, traduit par Philippe Jaworski. Connaissez-vous les Contes de la véranda, qui contiennent deux récits extraordinaires, «Benito Cereno» et «Bartleby» ? Et le chant du cygne de l'auteur, le sublime Billy Budd ? Les deux livres dans la collection L'imaginaire de Gallimard, traduits par Pierre Leyris.

Long live America !

|