Passo Gavia, mai 2008.

PAGES D'ÉCRITURE

N°70 Juillet 2009

Allons bon ! Déjà juillet ! C'était naguère un mois de fête, à cause du Tour de France. Puis, les progrès de la chimie aidant, les coureurs de plus en plus rapides m'ont lâché à jamais. Certains pensent éradiquer le dopage, mais les coureurs sont incorrigibles. Le cyclisme ne va pas changer de peau, mais d'EPO, et le vieux que je suis reste comme un con à se repasser en boucle les Tours de l'après-guerre — comme si les champions de mon enfance étaient des anges buvant de l'eau pure...

Heureusement il y a Guillaume Prébois. Ce jeune journaliste, excellent cycliste, pratique son sport autrement, sans drogues et sans compétition, avec pour seul adversaire lui-même. En 2007 il a couvert le parcours du Tour, un jour avant la course officielle, suivi par une équipe réduite, épaulé par un seul acolyte. L'année suivante, défi plus héroïque encore, il a couru les Tours d'Italie, de France et d'Espagne, seul sur la route, sans mécanicien ni masseur, son père en voiture derrière et c'est tout. Dans ces conditions, la moyenne réalisée, 30 km/h, soit dix de moins seulement que le peloton des dopés, est un exploit considérable.

De ses folles aventures, Prébois a tiré deux livres : L'autre Tour (Melody) et Brouillard sur l'Angliru (autoédité, cf. www.guillaumeprebois.com). L'Angliru est un col espagnol aux pourcentages terrifiants, le pire des 150 cols et grosses côtes escaladés cet été-là. Ceux que le seul mot de sport indispose peuvent éviter le voyage, d'autant que Prébois écrivain n'a pas tout à fait le coup de pédale onctueux et vif d'un Paul Fournel (lire et relire Les athlètes dans leur tête) ou même d'un Eric Fottorino (Je pars demain, Petit éloge de la bicyclette). Mais le jeune audacieux se défend joliment tout de même, exemple : «Ce matin, j'ai des mollets comme l'or affiné, des cuisses pures comme le diamant et un cœur fiable comme une montre suisse.» Dans l'ensemble, son texte file à bonne allure, limpide comme l'eau claire dont il a fait son stimulant, et pas besoin d'être un mordu de vélo pour que vous touche l'histoire d'un homme qui lutte, qui se dépasse pour se hisser à la hauteur de son rêve.

Le premier des deux livres m'a paru plus fort, plus riche sur le plan humain.

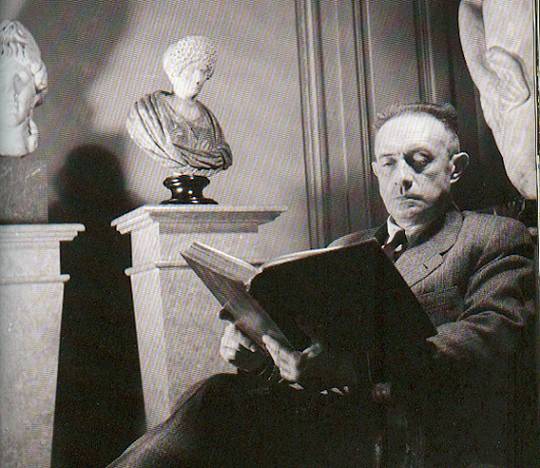

Passo Gavia, mai 2008. |

Après ces deux récits d'une lecture aisée, en forme d'étapes de plaine, nous voilà chauds pour affronter un Tourmalet littéraire. Prêts ? Tout le monde sur petit braquet ? C'est parti :

«Un barman borgne surveille deux putes déguisées en hôtesses de l'air.

Set de table provençal avec bol à rouille safran, sauce mimosa, assiette bleu camargue, groupe de vieilles dames à lunettes de chat dorées en reebok blanches et trottinette inox, jogging d'obèse, danseur de tango à la retraite peroxydé.

Course de crabe pour bookmaker sénile.

Manque toi, tu es prise dans les images d'avant etc.»

Nous sommes au milieu de Retour définitif et durable de l'être aimé, d'Olivier Cadiot (Folio). On n'a pas bien saisi ? Lire les pages précédentes ne nous avancerait en rien, c'est ainsi tout du long, comme nous l'annonce loyalement la 4e de couv. d'un livre «sensoriel et énigmatique» qui «s'attache à brouiller les frontières entre poésie et roman», en forme de route sinueuse où je grimpe depuis cent pages dans le brouillard («C'est compliqué», «Je ne comprends pas tout», «Je nage», commente l'auteur), sans parvenir à m'orienter ni apercevoir l'être aimé en question, sans m'arrêter non plus car ce n'est pas désagréable au fond, paumé à ce point, d'entrevoir tous ces éclairs de paysage, de grignoter ces bribes d'histoires plutôt marrantes, et finalement énergétiques, étrangement, autant que les barres de céréales des coureurs, voilà tout compte fait un beau parcours, juste un peu rude pour moi, il faudra que j'y revienne un jour mais pour l'instant soyons raisonnable et montons en douce dans la voiture-balai.

Pas très fier de moi tout de même. Pour me remettre, il faudrait maintenant quelque chose de moins sportif. Ce jour-là, justement, je me trouve dans une gare, à court de livres (chose exceptionnelle). Au point presse, Barbara Steele... Marc Lévy... Non, quand même. Tiens, Fred Vargas.

Il est grand temps que je la lise, la Vargas. Tant de gens si différents en disent du bien. Dans les bois éternels, beau titre. Dès le début, les pages défilent bon train jusqu'au terminus. C'est rudement bien torché, en effet. On est saisi par l'histoire, comme il se doit, mais ce qui nous retient c'est l'épaisseur des personnages, de l'écriture aussi. Il y a là une véritable vision, une cohérence d'images qui donne à ce polar, mine de rien, une densité poétique digne des commentaires bien sentis d'un critique genre Jean-Pierre Richard, s'il daignait, s'il osait. Le monde vargassien est régi non par la froide logique, mais par la rêverie, l'imprégnation lente — à l'image de son héros, contraire absolu de Sherlock Holmes, qui «faisait traîner les enquêtes, les halant langoureusement dans les brouillards». «Son esprit destructuré lui évoquait une carte muette, un magma où rien ne parvenait à s'isoler, à s'identifier comme Idée. Tout paraissait toujours pouvoir se raccorder à tout, par des petits sentiers de traverse où s'enchevêtraient des bruits, des mots, des odeurs, des éclats, souvenirs, images, échos, grains de poussière.» Un véritable discours de la méthode, pied de nez non seulement à Descartes, mais à toute une culture moderne du cadré, du programmé, de l'efficace à court terme.

Très attachant, ce commissaire Arenberg. La plupart des flics sous ses ordres aussi. Une belle bande de frapadingues. De poètes. L'un d'eux s'exprime en alexandrins. On a presque envie d'entrer dans la police.

Si je voulais faire un reproche à ce roman, ce serait justement le pittoresque un peu systématique des personnages et des situations, si délicieux soit-il, et cette tradition du whodunit qui contraint l'auteur à inventer une fin en feu d'artifice avec coups de théâtre en cascade, sans cesse plus improbables. Les dernières pages m'ont paru d'une virtuosité un peu vaine, et d'une invraisemblance telle que le bouquin se rapproche du pur divertissement. Mais va-t-on bouder son champagne ? Je vide ma coupe et j'en reprendrai sûrement, même si pour mon prochain polar je me vois plutôt revenir à Simenon, à sa réalité grise, pâteuse et poisseuse.

Attention : le retour à un auteur déjà lu n'est pas toujours de tout repos. X, par exemple, romancier connu et primé. J'avais détesté un roman de lui, puis bien aimé le suivant ; à la troisième rencontre, nouvelle surprise. Rien ne me va. Construction en flash-back artificielle, intrigue et personnages inconsistants, narrateurs sans voix propre, tout me semble raté, jusqu'au titre. Pourtant on sent sous la surface une vraie urgence, une noble ambition, de précieux souvenirs — si précieux, sans doute, qu'ils n'ont pu être suffisamment digérés.

Dans une petite station balnéaire, le héros retourne aux étés de l'enfance, à un amour ancien. On songe à Proust, à Nerval. Chaque fois qu'on veut laisser tomber, voici une belle phrase, une notation juste et on continue, en diagonale sans doute, mais c'est là peut-être le genre de lecture qui convient, rêveuse, fuyante, où la moitié au moins de ce qui se passe nous échappe, comme dans la vie, comme dans un paysage vu d'un train. Cette approche évasive s'accorde à ces moments mi-vécus, mi-rêvés, où «la réalité cherchait à ressurgir, la vision se refusait à disparaître», aux beaux passages baignés par «cette douceur, cette luminosité, cette mélancolie spéciale aux revenants». Et je m'arrête longuement sur la page où un profil de femme révèle une «intimidante perfection» qui accomplit «ce que certains visages de femmes, depuis l'enfance, m'avaient seulement laissé entrevoir : la forme et la chair sublimées, spiritualisées.» Ce qui apparaît ici, c'est «l'esprit même, se penchant vers moi, me regardant, de très loin, comme les dames dans les tableaux des musées, et me laissant toujours misérable de n'avoir pas compris ce à quoi il paraissait silencieusement m'inviter.»

Un peu comme moi aujourd'hui, devant ce livre qui s'est à peine entr'ouvert ?

Ce romancier déconcertant, je tairai son nom. Je n'aime pas trop cogner, après tout. Le plaisir de la vacherie, parfois intense, entraîne chez moi des remords intenses en proportion. Gifler la joue droite me donne envie de caresser la gauche.

Montherlant, par exemple, que j'ai andouillé le mois dernier avec délices. N'ai-je pas été trop dur avec ce monument national ? On a joué sa Reine morte à Paris cette saison ; si je la lisais ?

Il y a là un vieux roi noble et fatigué, une infante monstrueuse d'orgueil, une pure et noble jeune femme et un prince un peu mou qui échangent des propos noblement drapés, riches en formules et en belles images, tout cela un peu trop noble et riche et beau peut-être, ou peut-être pas ? Diamant ou toc ? Me voilà bien embarrassé, ricanant d'un côté, ému de l'autre.

«Vous êtes ondoyant comme une flamme, comme une de ces mauvaises flammes qu'on voit se promener sur les étangs pourris, et qui s'éteignent quand on veut les toucher.» Hé hé, pourquoi pas. «Bientôt mon âme va toucher la pointe extrême de son vol, comme un grand aigle affamé de profondeur et de lumière.» Hum. «Toute ma vie se rouvre, comme la queue d'un paon qui se déploie». Aïe l'autoportrait. «Que je te tienne dans ma bouche comme font les féroces oiseaux quand ils se possèdent en se roulant dans la poussière...» «Je t'aime comme le soleil aime le sable...» «Son haleine est comme celle de la biche nourrie de violettes...» «Bientôt la mort va m'enfoncer sur sa tête son grand casque noir...»

Et en plus ils parlent tous pareil.

Je suis sûr qu'il y en a qui aiment ça !

Touché tout de même, au milieu de ce cliquetis, par le personnage du vieux roi, le seul qui nous échappe, qui nous surprenne, qui nous inspire des sentiments contradictoires, avec son amertume qui vire au cynisme, sa force et sa faiblesse, tiraillé qu'il est entre le surhumain et l'humain.

L'auteur avait alors quarante-cinq ans ; les soixante ans de son héros devaient lui paraître le comble de la décrépitude, de même que pour les jeunes filles un mec est vieux à trente balais.

«Les parfums qui montent de la mer ont une saveur moins âcre que celle qu'exhale le cœur d'un homme de soixante ans.»

Là, je me marre carrément.

Le Maître médite. |

Pour terminer le mois en beauté, ne prenons pas de risques : la collection L'imaginaire de Gallimard accueille des livres rares, d'une qualité souvent exceptionnelle, dont — j'espère — Conversation en Sicile d'Elio Vittorini, qu'un ami me presse de lire.

Dans les années 30, un jeune Sicilien exilé à Milan revient au pays pour quelques jours, converse en chemin avec des inconnus, puis dans son village avec sa mère et ses voisins, puis repart. C'est tout.

La Sicile que nous traversons est terriblement pauvre, et ce livre, apparemment, aussi. Pauvres conversations, pauvres mots que les personnages et le narrateur lui-même ressassent, mâchonnant les mots comme le miséreux rumine sa misère. Comme l'affamé suce un caillou. Comme Sisyphe roulait le sien. Le temps s'est arrêté là-bas et le malheur n'en finit pas. La voix qu'on entend est la voix de ceux qui n'en ont pas, sourde, douce, insistante, remâchant son désespoir tranquille avec l'obstination vaguement solennelle des rituels anciens, des refrains de chants populaires et des formules des contes. Derrière ces répétitions hypnotiques, un grouillement de non-dits ou peut-être un vide effrayant, on ne sait. On observe, fasciné, à mesure que le narrateur s'enivre de vin et de souvenirs, le réalisme sec du début virer lentement à la fantasmagorie.

L'éditeur français confia l'œuvre jadis à une star de la traduction, qui trustait dans les années 60 et 70 les grands auteurs italiens, Pirandello, Buzzati, Pavese, Morante... J'avais déjà mon idée sur cet homme, ayant lu Bassani alourdi par ses soins. Sa version française m'a paru correcte, mais pataude, empesée. Ses bergers siciliens parlent comme à Versailles. Un tel travail aujourd'hui serait jugé médiocre — du moins je l'espère. Une certitude : un livre qui résiste à ce traitement est un grand livre, et je ne m'étonne pas que mon enthousiaste ami voie en lui le plus beau qu'il ait jamais lu.

On passe une nouvelle fois de l'Italie à l'Espagne, pour une visite au grand Almodovar et à son nouveau bébé, Étreintes brisées.

Après Parle avec elle et Volver, on devient d'une exigence folle, injuste, on fait la fine bouche devant des films qui chez d'autres passeraient pour des chefs-d'œuvre. Le petit dernier n'est sans doute pas le meilleur, je lui reproche pour ma part quelques ficelles un peu voyantes, une action qui mollit par moments, mais aussitôt j'ai envie de retirer mes critiques : sans doute les moments creux sont-ils un prix à payer, sans doute un film uniformément réussi ne peut-il pas aller assez loin, de même qu'on ne saurait atteindre certains hauts lieux sans traverser des régions plus ingrates.

Si l'on prend ce film comme un tout, on y verra se déployer une réflexion très riche sur le cinéma, et au-delà sur le rapport entre l'image et le réel ; les ficelles que j'évoquais pourront apparaître comme des références au genre du mélo, partie intégrante d'un jeu de miroirs avec les classiques du genre ; mais comment garder assez de sang-froid pour de telles considérations, comment résister à tant de scènes d'anthologie, à ces torrents d'amour fou, à Penelope Cruz incandescente, à cette musique chargée de douleur, de passion, d'obsession, faisant écho à celle, sublime, du Vertigo d'Hitchcock ?

Reprenons nos esprits. Retour en France pour la suite (et presque fin) de notre tour de l'œuvre du grand Michel Deville.

Toutes peines confondues, 1992. Un homme d'affaires immonde (Dutronc) et ses complices qu'essaient de coincer des flics à peine moins immondes, et coincé entre eux un flic sympa (Bruel) que la femme du businessman (Mathilda May) trouve à son goût. On s'entremanipule, on s'aime bien parfois tout en se menaçant et le panier de crabes finit par s'entretuer, sauf le gentil qui emporte la belle en prime. Une sombre histoire, le film le plus noir, le plus violent, le plus rapide qu'ait tourné Mr Devil(le), un polar tendu comme une corde, où les plans se suivent comme des coups, où les mots frappent comme des balles, où tout s'enchaîne avec une brutalité fluide, un peu trop vite pour nous parfois mais c'est ici une qualité, car toutes ces horreurs et toutes ces ruses nous dépassent, nous simples braves gens. Est-il besoin de préciser que ce rythme haletant n'ôte rien à la profondeur, à la subtilité que Deville ne sacrifie jamais.

Comme toujours chez lui, aux personnages du film il faut en ajouter deux, à part entière : la couleur et la musique. Cette fois, ce sont les quatuors de Chostakovitch, utilisés de main de maître, qui ajoutent au film un relief parfois terrifiant.

Bruel, May, Dutronc. |

J'avais gardé du Paltoquet (1986) un souvenir un peu perplexe. Il est vrai que Deville nous a balancé là en pleine figure un véritable OVNI. Décor unique et improbable de bistrot, éclairages d'une étrangeté absolue, vague intrigue policière dont on se fiche un peu, huit comédiens de rêve (Ardant, Auteuil, Borhinger, Léotard, Moreau, Piccoli, Piéplu, Yanne) se lançant des dialogues insensés avec une délectation contagieuse, Le paltoquet est le plus fou des films de son auteur. (Et en même temps celui, d'après ses proches, qui lui ressemble le plus.) Film-théâtre — mais le cinéma, ici, loin de s'inféoder au théâtre, s'empare de lui pour agrandir son territoire. Film-rêve, tissu de fantasmes, jeu gratuit en apparence — mais ce jeu, en même temps qu'il nous dilate la rate, qu'il dénude pour nous l'Ange du Bizarre pour nous faire admirer toutes ses beautés, nous prend mine de rien par la main, secrètement sérieux, pour nous faire explorer nos profondeurs, ou du moins les entrevoir. Mi-bulle de savon, mi-voyage au bout de la nuit.

Théâtre et cinéma... Il vaut mieux voir les pièces au théâtre que devant sa téloche, mais en attendant la machine à remonter le temps, je bénis le DVD qui m'a permis de voir et comparer deux Tartuffe historiques en deux mois.

Le premier, c'était la Comédie française des années 70 : one man show de Robert Hirsch, mise en scène minimale se bornant à tourner autour de lui en évitant de le gêner.

Le second, c'est le TNS de Strasbourg en 2008. Un vrai, un grand metteur en scène : Stéphane Braunschweig. Une troupe où chacun est important, où chaque rôle est dessiné en relief, où tout le monde est bon (ou presque). On s'aperçoit ainsi, par exemple, qu'Elmire n'est pas nécessairement un personnage terne et ennuyeux. Le Tartuffe de Clément Bresson apparaît sans doute moins spectaculaire que chez Hirsch, mais plus troublant peut-être : ce n'est plus un Grand Acteur, mais Tartuffe lui-même, no plus un simple conquérant, mais un homme plus complexe dont on se demande parfois s'il n'est pas persuasif au point de s'auto-baratiner. La mise en scène, en costumes d'aujourd'hui, actualise l'œuvre avec mesure, sans la dénaturer. Le décor, génial.

Dans la même série du TNS, un Misanthrope, un Tchekhov et d'autres merveilles à ne pas manquer.

Tartuffe, Elmire et le décor. |

Il faudrait se bouger un peu, aller davantage au théâtre, retourner à l'opéra où je n'ai pas mis les pieds, je crois, depuis dix ans... Ce qui ravive mes remords, c'est d'avoir retrouvé Jean-Marie. J'ai joué des sonates jadis, dans une autre vie, avec ce camarade de lycée, excellent pianiste et ardent mélomane. Il a transmis sa passion pour l'opéra à sa fille, Mariame Clément, qui a déjà entamé, à trente-cinq ans, une brillante carrière de metteur en scène lyrique.

Elle a monté, entre autres, Werther de Massenet, dont Jean-Marie me parle avec les yeux brillants. Sans Jean-Marie, aurais-je eu l'idée d'écouter Massenet, dont je ne connais que la sirupeuse Méditation de Thaïs, pont aux ânes des violonistes ? Notre chorale avait pourtant travaillé jadis un de ses opéras, Sapho, mais le seul souvenir que j'en garde, honte à moi, c'est Stéphane Caillat, notre chef, s'écriant en pleine répétition : Mais vous chantez ça faux !

Oui, Jean-Marie, j'ai écouté Werther. Et je ne le regrette pas. Les histoires de la musique reprochent à Massenet certaines facilités, un côté mou et sucré, son absence de hardiesse ; il ne procure sans doute pas, comme ses contemporains Wagner ou Debussy, le frisson de l'inconnu, mais les plus hauts sommets doivent-ils nous détourner de la beauté des collines ? Cette musique relativement sage il est vrai, charmeuse, parfois langoureuse, mais tout aussi capable d'énergie, de vivacité, de profondeur, offre à la fois de grandes vagues d'émotion immédiate et des plaisirs subtils, que la réécoute n'affaiblit pas, au contraire. Il faudrait un cœur bien sec et des convictions bien puritaines pour ne pas céder à ses caresses. Il peut arriver qu'on sourie un peu, qu'on trouve ça simplement joli, mais soudain vlan, on est saisi, emballé, il nous a eus le vieux salopard.

Tout au plus lui reprochera-t-on d'avoir pompé, en 1892, la fin de son premier acte sur le Concerto pour la main gauche de Ravel (1931) et la fin de l'opéra sur Wozzeck de Berg (1925).

Sur mon enregistrement, l'admirable Albert Lance est entouré par la fine fleur du chant français des années 60 : Rita Gorr ! Mady Mesplé ! Gabriel Bacquier ! Jacques Mars !

Mariame Clément. |

Italie, Espagne, Allemagne, nous tournons ce mois-ci en proche Europe et cela nous ramène à l'actualité.

Tout le monde est-il au courant ? Nous venons d'avoir des élections européennes. La liste verte du Juif allemand et de la Norvégienne a recueilli 16% des suffrages, 20% en Ile-de-France et 26% dans ma bonne ville de Chèvres, record du département ! Tiens, les Français découvriraient-ils enfin l'écologie ?

Vote bobo, ricanera-t-on. Sans doute, même si Europe écologie a fait ses meilleurs scores dans nos quartiers populaires — Chèvres n'étant pas seulement peuplée de bourges. Vote bobo, et alors ? Heureusement qu'ils sont là, les bobos, ou plutôt heureusement que nous sommes là, puisque je suis l'un d'eux. Et quand je vois ceux, beaufs de droite ou de gauche, pour qui le mot bobo est une insulte, je me sens plutôt heureux d'en être un.

Vote faussé, pleurnichent certains, par la projection d'un film écolo à la télé juste avant le vote. Comme si le déluge quotidien de niaiseries télévisées, potentiellement UMPifiantes, n'influençait pas dix fois plus nos infortunés concitoyens.

À preuve, les résultats que l'on sait, dont il est désolant qu'ils nous réjouissent : 16% pour la verdure, 27% pour la droite dure, alors que dans un pays un tant soit peu adulte, un pays où l'on réfléchit, on verrait l'inverse !

Invraisemblable succès des conservateurs, presque partout dans l'Union ; spectacle obscène, ces gros bourges vautrés dans le lit de la jeune et belle Europe. J'ai dit succès ? Qui ose parler de succès ? En France, un électeur sur dix s'est dérangé pour soutenir le parti soi-disant vainqueur. Les autres sont allés cracher dans la rivière ou roter leur bière devant la télé. Ces élections sont une immense noyade collective, la preuve de notre égoïsme infantile, de notre immaturité sans fin. L'Europe est une géante, et nous des nains débiles. Des nuls qui n'ont que ce qu'ils méritent : leurs pauvres petites frontières à la con.

L'Europe vue par Tomi Ungerer. |

Autre victoire au goût amer : la libération de Julien Coupat.

Elle me réjouit sans réserve, naturellement. Elle enrichit la langue d'une expression utile : coup de Tarnac. Se dit d'un coup en traître qui vous revient en pleine gueule. Le coup de Tarnac est au coup de Jarnac ce que le boomerang est à la fronde. Si le ridicule tuait, nous irions porter en terre Mme Alliot-Marie et ses sbires.

Me chagrine un peu, cependant, la discrétion pudique des médias devant ce cinglant échec des paranos qui nous gouvernent.

Me chagrine aussi la réaction de ma chère Judith Bernard dans sa chronique bi-mensuelle d'Arrêt sur images. Le long texte écrit par le prisonnier pour le Monde est analysé par elle avec le brio qu'on lui connaît, mais aussi une réticence et même une aigreur mal contenue qui me gênent. Lisant Coupat ensuite, je ne retrouve pas ce que nous décrit Judith. Elle reproche à Coupat, si j'ai bien compris, de recourir à une certaine phraséologie d'extrême gauche, et d'avoir converti l'entretien qu'on lui demandait en page d'écriture chiadée. Dieu sait que je ne suis pas un dangereux terroriste, un immonde anarcho-autonome, mais la description que fait Coupat de notre France actuelle me semble, pour l'essentiel, pleine de bon sens. (On ose à peine l'écrire tant on craint de voir sonner chez soi les cowboys du contre-espionnage... Les paranos nous paranoïsent.) Il est écrit avec soin, avec talent, ce texte ; et alors ? Est-il plus bel hommage à nos plus nobles traditions ? Ne voit-on pas ainsi de quel côté se trouve le goût et le talent d'écriture, et qui, des bourreaux ou de la victime, défend les vraies valeurs ?

Conclusion : continuons de lire, plus que jamais, pour oublier un peu l'infinie vulgarité qui nous entoure, ou bien (en même temps parfois) mieux la comprendre et revenir l'affronter.

Au programme des prochaines Brèves : Modiano ou Dhôtel, j'hésite encore ; deux jeunes romanciers ; un moins jeune mais encore méconnu, François Thibaux ; le poète Gérard Pfister ; un polar sans doute ; plusieurs bons films, j'espère, dont deux de Michel Deville, notre vieil ami ; d'autres beaux films ; et de la zizique, bien entendu !

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il y a un ordre : notre nuit le sait, la lumière le défait.

On ne communique aux autres qu'une orientation vers le secret sans jamais pouvoir dire objectivement le secret.

L'étrange vague de joie qui vous submerge, paraît-il, (...) et s'apparenterait à une expérience mystique, si vous goûtez un jour la sensation d'être au cœur de l'univers, c'est-à-dire qu'à son axe le vôtre coïncide, ne vous visitera guère dans ces centres apparents où les hommes, pour y polariser leurs activités, qui les étourdissent, se croient au noyau ; vous inondera au lieu le plus excentré, ignoré, où vous aurez, selon les critères du siècle, échoué.

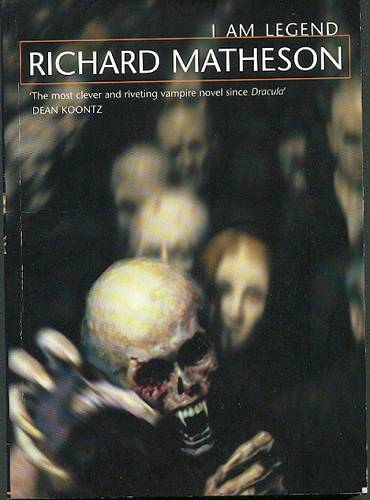

C'est bien mal barré, mon pauvre Lion. Bientôt tu seras le seul survivant sur terre — ou presque, et mieux vaudrait que ce presque soit de trop... Calfeutré dans ta maison, tu seras assailli toutes les nuits par des hordes de vampires.

C'est du moins ce que prédit notre futurologue du mois, Richard Matheson dans son roman I am legend, traduit par Claude Elsen sous le titre Je suis une légende (Denoël, Présence du futur). Un des chefs-d'œuvre du genre... De quel genre au fait ? Horreur ou science-fiction ?

En le lisant cet été, tu verras, tu en oublieras de regarder le Tour à la téloche.

Matheson est une légende. |