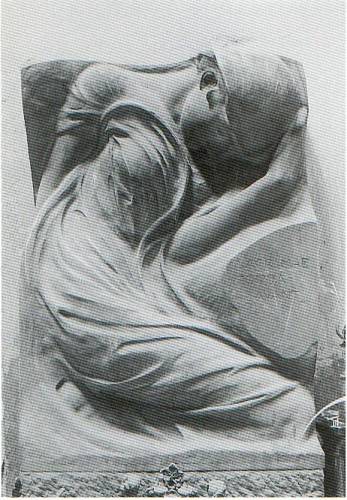

Ghislaine de Menten de Horne (1908-1995)

illustration pour La jeune Parque, 1935.

PAGES D'ÉCRITURE

N°67 Avril 2009

On dit que la khâgne rend arrogant. Mais l'exposition constante à des textes trop ardus pour nous, et la fréquentation de cerveaux plus agiles que le nôtre, peuvent aussi nous pousser vers l'humilité. Je relis périodiquement La jeune Parque de Valéry, que je découvris ces années-là, sans que sa difficulté me rebute ou me désole plus qu'alors. On a vu tellement pire. Il est vrai que je ne suis pas seul dans l'épreuve : à côté de moi, dans une vieille édition Gallimard, les commentaires du philosophe Alain, dont l'obscurité rend par contraste le poème lumineux. Pour finir c'est Valéry qui m'aide à lire Alain.

Sur le plan cérébral, je doute d'avoir progressé depuis les années 60, encore heureux si je n'ai pas décliné. Sur le plan sensible, alors là, ce n'est plus le même homme. Après tant d'années passées à tendre l'oreille aux mots, à les caresser, les goûter, je commence à les sentir plus proches, quoique toujours myope face aux idées qu'ils trimballent. Le poème de Valéry m'apparaît plus dense et vivant que jamais ; on dirait une matière inconnue, à la fois fluide et minérale, parfaitement ferme et en même temps fuyante comme un rêve. La Jeune Parque ne fait que ça, rêver. Tout le poème, scintillant, vacillant comme une étoile, entre nuit et lumière, mort et volupté, désir et refus de l'amour, ne cesse de se donner pour mieux se reprendre, si bien que tout comprendre — comme on dit — serait peut-être une faute, un contresens.

Exquise musique. On nous emmène «à l'extrême de l'être» et les [ê] n'ont jamais été aussi longs, aussi tendus vers l'inconnu. Le poème se décrit lui-même, comme font ceux du maître Mallarmé, et c'est (ô froides et lisses délices !) «un éblouissement d'étincelles glacées».

On se désole bien un peu de ce que ces splendeurs soient largement oubliées aujourd'hui, mais il faut s'en réjouir en même temps : fini le Valéry poète officiel, le voilà devenu intemporel, à l'abri des flux et reflux de la mode et des vulgarités de la gloire.

Ghislaine de Menten de Horne (1908-1995) illustration pour La jeune Parque, 1935. |

Autre invité récurrent de ces pages, autre géant : Flaubert, flanqué de ses deux acolytes grandioses dans le calamiteux, Bouvard et Pécuchet. Après le chapitre férocement court consacré aux femmes, en voici un très long, non moins féroce, dont le seul résumé donne le tournis. Les deux aventuriers s'adonnent successivement à la gymnastique, aux tables tournantes, au magnétisme, au spiritisme, à la magie noire, à la philosophie, laquelle les conduit au scepticisme, à la déprime, au bord du suicide.

On sent plus que jamais, sous la surface impassible du récit, quelque chose d'extrême, une frénésie contenue, ambiguë comme tout le reste du livre, entre exaspération et jubilation. Et aussi, sous l'apparent réalisme, une curieuse tendance au fantastique. Les deux gymnastes sautent des fossés à la perche «et les villageois se demandaient quelles étaient ces deux choses extraordinaires bondissant à l'horizon». Pécuchet s'étant mis aux échasses, «il arpentait le jardin, pareil à une gigantesque cigogne qui se fût promenée».

Exaspération, aussi, dans l'antithèse entre grotesque et sérieux. Quelques pages après ces scènes ridicules, la fantasmagorie prend un tour nettement plus digne : lisant Spinoza, «il leur semblait être en ballon, la nuit, par un froid glacial, emportés d'une course sans fin, vers un abîme sans fond, et sans rien autour d'eux que l'insaisissable, l'immobile, l'éternel.» La gravité s'installe : «Ils sentaient peser sur eux comme la lourdeur de toute la terre.» «Son besoin de vérité devenait une soif ardente.» «Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer.»

Risibles, farcesques, les deux bonshommes ? Sans doute, mais à la noble façon, parfois, d'un Don Quichotte...

Et maintenant, un auteur nouveau.

Enfin, nouveau sur ce site, archiconnu partout ailleurs. Suivant les conseils de mes amis, je lis enfin La promesse de l'aube de Romain Gary, en Folio. Je connaissais un peu Ajar et pas du tout Gary. Pourquoi ai-je tardé à ce point ?

Gary raconte ici le début de sa vie, qui fut extraordinaire. Roman Kacew, né russe, connut la dèche en Pologne puis dans la France des années 30 avant de faire la guerre dans l'aviation aux côtés des Anglais. Mais l'héroïne de ce récit, c'est sa mère, une mère juive superlative, excessive en tout et surtout dans son amour maternel dévorant qui réussit, par quel miracle, à pousser en avant le jeune homme au lieu de l'étouffer.

Son livre, comme sa vie, est une tragi-comédie perpétuelle où le comique et l'émotion se relaient et mieux encore s'associent pour ne pas laisser souffler le lecteur. On soupçonne Gary, conteur fabuleux, d'en rajouter une louche, mais qu'importe, on ne va pas bouder le festin.

Curieux bonhomme, ce Gary, tiraillé entre un besoin de reconnaissance et d'honneurs un peu pathétique et un sens de l'autodérision non moins hypertrophié, grâce au ciel. Autre conflit intérieur : la tension entre une sentimentalité débridée, orientale, et un français corseté, impeccable, classique — étrange mélange de profusion et de raideur. La promesse de l'aube parut en 1960. On imagine son auteur, quinze ans plus tard, s'inventant un autre moi, plus joueur, pour se libérer du carcan : ce sera Émile Ajar, un type sans biographie, sans souvenirs encombrants, sans rôle social, léger comme l'oiseau, le rêve !

On voudrait quelque chose de plus neuf ? Un auteur moins attendu ?

J'ai ça aussi.

Maxime Cohen, vous connaissez, volkonautes de mes fesses ? C'est lui l'auteur de ce gros volume bleu de chez Grasset, intitulé Promenades sous la lune. Tiens, regardez, ils n'ont pas écrit «roman» sous le titre ! L'ouvrage appartient au genre de l'essai, mais Grasset n'ose pas l'écrire, pourquoi ? Ça fait fuir ? C'est pourtant un mot délicieux, plein de modestie, que je goûte plus encore au pluriel, comme ce serait le cas ici : cinquante-deux essais sur une variété de sujets rafraîchissante, allant de Cicéron et Aristote aux potages et aux pipes (celles du fumeur) en passant par l'ennui, la fatigue, l'art de traduire et l'amour des garçons.

L'auteur, au soir d'une longue vie consacrée aux belles-lettres, écrit un français parfait au léger parfum de version latine ; sa compagnie (notez la classe de mon point-virgule) a le charme suranné, le piquant des belles conversations de salon d'autrefois telles qu'on se les imagine. Je pensais lire cet homme de l'ancienne école comme je lis Jean Clair par exemple, avec un mélange pervers de complicité et d'agacement, face à quelqu'un qui est à la fois mon voisin et mon antipode. Sauf que le ronchonnisme de Jean Clair commence à me peser, tandis que ce Cohen, malgré ses aimables paradoxes, que l'on sent calculés pour nous faire bondir mais pas trop, se révèle finalement sensé et même, bien souvent, délicieux. Je suis presque déçu de râler si peu ! J'adore sa critique de Proust, où les défauts qu'il énumère se transforment, on ne sait par quel tour de passe-passe, en merveilles, son éloge des Sophistes est une pièce d'utilité publique, comme son apologie des païens, et ses pages à la gloire de l'essai — lequel, contrairement au traité rigide, approche la vérité de biais, par courbes voluptueusement prudentes — sont le résumé d'une leçon précieuse qu'illustre tout entier ce beau livre.

Je crains que ce genre d'écrit ne soit inaudible à beaucoup de monde, et pas seulement à certains ostrogoths qui nous gouvernent, mais justement, voilà un éclatant représentant d'une espèce en danger que nous devons protéger de toutes nos forces, ainsi que la Princesse de Clèves, contre les Attila.

Restons dans l'inactuel avec un tout petit livre vieux d'une quinzaine d'années : Bonjour, Monsieur Chardin ! aux éditions Deyrolle. L'auteur, c'est Gil Jouanard, dont j'ai adoré naguère Plutôt que d'en pleurer (Verdier) et d'autres livres encore. Celui-ci, quarante courtes pages, est consacré à ses deux dieux familiers : Jean-Baptiste-Siméon Chardin le peintre et Jean Follain le poète.

Les tableaux de l'un comme les poèmes de l'autre ont ceci de commun qu'ils s'intéressent à bien peu de chose, humbles personnages, humbles objets surtout — «les choses telles qu'elles se présentaient à [eux] en leur superbe indifférence, dans leur parfaite absence d'intention» —, qu'on sait moins encore que chez d'autres comment c'est fait, qu'on s'épuiserait à définir la fascination qu'ils exercent, le bonheur tout simple, la «joie grave» qu'ils nous offrent. Jouanard ne s'y hasarde pas, il lui faudrait des centaines de pages. Il se borne à dire les mots qu'il faut, tout simples eux aussi, pour donner envie d'aller y voir.

La réalité se trouve par eux «révélée, ou mieux, réveillée». «Follain, comme Chardin, ne dit que ce qui est là, mais avec ses soubassements, ses échos, ses reflets, son ombre portée, son aura, avec tout ce qui le sous-tend, le propulse, le nourrit de l'intérieur, le distingue dans l'anonymat du monde, avec tout son passé et tout son avenir, dans sa plénitude.»

À deux siècles de distance, la même «façon inimitable d'avoir l'air de ne pas y toucher», «d'ouvrir, comme par inadvertance, la porte de la rêverie, qui s'ouvre elle-même sur la porte de la connaissance, qui donne droit sur une nuée aveuglante de questions». Et la même totale absence, naturellement, du «souci de passer pour contemporain». Ce qui est une marque de sagesse.

J.B.S. Chardin, Autoportrait. |

Comment ? On veut aussi un peu d'actualité bien fraîche, bien brûlante ?

Alors partons pour Calais, dont on parle tant ces derniers jours. Non, je n'ai pas vu Welcome de Philippe Lioret, pas encore, nous attendons qu'il passe à Chèvres, avec débat et tout. Et après Calais, nous passerons vite à d'autres lieux en compagnie de Martine Storti et de son récit, L'arrivée de mon père en France (Michel de Maule), paru l'automne dernier.

L'auteure est la fille d'un Italien installé en France dans les années 30, où il mourut quarante ans plus tard. Noyau du livre : une enquête sur ce père dont elle sait finalement bien peu de chose. Destin d'immigré classique ? Oui et non : le père, ouvrier, travaille pour le compte de son beau-frère qui peu à peu s'enrichit, devient un riche industriel et ne se gêne pas pour exploiter son parent, lequel restera toute sa vie ouvrier. Moins malin ? Plus honnête ? La femme de l'industriel dira un jour à la petite Martine, sa nièce : «Ton père est un con».

Cette chronique familiale suffirait à faire un livre passionnant, mais ce n'est pas tout. L'auteure, journaliste à Libération dans les années héroïques, les premières (tableau amer de la dérive ultérieure), a gardé le goût de l'investigation. Sa réflexion sur l'immigration ancienne du père l'amène à en étudier d'autres plus récentes. Ne craignant pas les voyages, elle se rend à Calais, au non moins célèbre centre de Lampedusa en Sicile, nous horrifie sans avoir à forcer le trait, raconte les Canaries où ce n'est pas mal non plus et s'inflige en prime le pèlerinage aux camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, où Vichy parqua ses métèques.

L'ensemble peut paraître fourre-tout ; c'est en l'occurrence une vertu. On sent mieux ainsi l'omniprésence, l'éternité du mal et la nécessité d'un combat perpétuel. N'en déplaise à nos gouvernants provisoires, fort chatouilleux ces temps-ci, certaines comparaisons entre époques s'imposent. D'accord, nos maîtres ne vont pas aussi loin qu'Hitler ou même Laval et consorts, les circonstances ne s'y prêtent pas, mais ce que montre Martine Storti dans ce témoignage exemplaire, sobrement, fermement écrit, c'est que la distance est faible, et la pente glissante, entre les petites lâchetés et les grands crimes — à moins que tout un peuple ne s'y oppose, aidant charitablement les salauds à ne pas devenir des criminels.

Désolé, encore des histoires terribles.

Elle avait dix ans quand sa mère a été tuée par son père sous ses yeux. Sa vie en a été ravagée. Pour tenter de se reconstruire elle change de nom et se met à écrire. Nathalie s'appelle désormais Chloé Delaume et dans les deux livres d'elle que j'ai lus j'ai admiré la force et l'originalité de l'écriture, mais, comment dire ? Je suis resté dehors, pas vraiment impliqué, avec ma vie heureuse, mon enfance choyée, si loin de telles épreuves.

Et voici Dans ma maison sous terre, au Seuil. Sous l'étiquette «roman», dont plus personne ne sait ce qu'elle veut dire, nouvelle autobiographie de Nathalie-Chloé, «personnage d'affliction», nouvelle descente aux enfers, car nouveau drame : près de vingt-cinq ans après, sa grand-mère annonce à la jeune femme que le père assassin (suicidé depuis) n'était pas son vrai père. Ce qui pourrait apporter une consolation, mais non ! au contraire !

«Cela fait vingt-cinq ans que je suis orpheline et me voilà maintenant à moitié fille de rien. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus d'où je viens ni à qui je ressemble ni contre qui je lutte.»

Tout se déroule au cimetière, devant la tombe familiale. Chloé dialogue avec sa mère morte, d'autres morts enterrés non loin, et surtout avec l'ami qui l'accompagne et qui, tel Philinte face à Alceste, est un peu la voix de la raison, de la modération, à savoir le contraire d'elle-même — ou une partie d'elle-même refoulée. Chloé proprement dite est prise d'une douleur, d'une fureur qu'elle-même reconnaît excessives et proches de la folie. Elle hurle son livre, une fois de plus. Mais pour la première fois elle m'entraîne dans sa barque. Et me bouleverse.

«J'écris pour que tu meures. Puisque tu es vivante, encore tellement vivante que c'en est indécent. Ce qu'il faut à présent c'est que tu lises ces lignes et qu'enfin tu en crèves, que ton cœur se fissure, que le granit implose ; tes artères un brasier, le sang bout le sais-tu à combien de degrés, tes valves ravagés incendie poitrinaire.»

Quoi de changé par rapport aux textes antérieurs ? Je ne sais. Une richesse humaine et un relief dramatique plus grands, sans doute, en raison de la place grandissante du dialogue. Surtout, la voix qui s'élève ici, cette prose envahie d'alexandrins au rythme obsessionnel, qui tourne en rond comme la souffrance et la démence, a encore gagné en puissance. Avec un souffle digne des Tragiques d'autrefois, ce déluge d'imprécations nous électrise, un frisson sacré nous traverse. C'est dire de quelles abysses Chloé Delaume crie vers nous, et en même temps de quelles hauteurs désormais.

Dans un cimetière de Gênes. |

Chevillard aussi, je m'y mets peu à peu. Ce mois-ci, nouveau progrès : je sens mieux la variété de son registre, grâce à trois séries de textes proposées par publie.net. Successivement :

— La suite de L'autofictif (cf. BRÈVES de mars), textes ultra-brefs rédigés quotidiennement pour le site de l'auteur et correspondant aux trois premiers mois de 2009.

— Trois textes écrits pour la radio, dont le premier, Si la main droite de l'écrivain était un crabe, est un parfait exemple de fantastique chevillardien : la main qui écrit, recrabvillée, se transforme en crabe qui se transforme en personnage qui s'échappe et n'arrête plus de se transformer tout au long d'un texte mouvant comme une pieuvre et qui nous laisse médusé. En contrepoint, par fragments, un entretien avec l'auteur qui définit mieux que personne ses romans, «délire scrupuleux, construit rigoureusement avec les outils mêmes de la raison», où le roman se trouve démoli de l'intérieur sous le signe du rire et de l'effroi.

Et enfin,

— Dans la zone d'activités, textes d'une page (le boucher, le clown, l'ophtalmologue, le chargé de communication, le grutier, la caissière, la trapéziste, le pape...), qui commencent en portraits réalistes finement observés, aigus, à la Jules Renard (le maître-nageur, d'une parfaite cruauté), puis dérapent insensiblement à moins que violemment dans l'absurde. Usage virtuose du style héroï-comique, délices de la dérision, chutes explosives, c'est là le Chevillard que je préfère, mais j'ai aussi acheté son roman Le vaillant petit tailleur, son meilleur me dit-on, c'est pour bientôt.

Ces textes-là, je les ai lus sur l'e-book de chez Sony reçu à Noël, que j'étrenne ainsi. Maniement simple (mais recharge un peu délicate), grand confort de lecture, un seul ennui : pas moyen de souligner, de gribouiller dans la marge. Cela viendra sûrement, c'est peut-être déjà inventé, de nouveaux modèles s'annoncent et les Français finiront bien par s'y mettre, dans un an, cinq ans, vingt ans...

Publie.net (suite). Reçu ce courriel d'un ami écrivain :

«Vous venez de mettre en ligne sur publie.net Douleur du Vendredi saint de Yòrgos Ioànnou. C'est peut-être pour moi le plus beau texte de littérature que j'aie jamais lu.»

On n'en reçoit pas tous les jours, des comme ça. Ce que j'ai publié de Ioànnou jusqu'ici, chez Climats, sur volkovitch.com ou publie.net, en dépit d'une éclatante beauté, a surtout rencontré le silence. Tout comme la plupart des textes que j'essaie de faire passer. D'accord, c'est un peu ma faute. L'imbitable, l'insoutenable et l'invendable : mon parcours de traducteur se sera déroulé, presque toujours, sous ce triple signe. Je le dis à peine tristement, et sans regrets. L'ombre a ses avantages, on ne risque pas les coups de soleil. Les rayons fugitifs n'en sont que plus délicieux. Et puis silence ne rime pas toujours avec indifférence ! L'ami écrivain poursuit :

«Comme quoi, même si on peut avoir parfois l'impression de ne rencontrer aucun écho aux textes qu'on a envie de transmettre, il faut garder sa confiance en la lectrice ou le lecteur anonyme, qui ne vous fera pas signe mais qui gardera en son cœur ce que vous avez semé...»

Lui même a mis vingt ans avant de m'avouer son coup de foudre pour Ioànnou...

Autre bonheur du même genre, autre Grec : Dimìtris Dimitriàdis. J'ai déjà parlé ici plusieurs fois de Je meurs comme un pays, il y a même un extrait dans MADE IN GREECE. Ce texte, qui n'était pas écrit pour le théâtre, a pourtant été monté en 2003 au Théâtre du Rond-point par Yannis Kokkos, puis donné à la MC93 de Bobigny l'an dernier en lecture, et le revoici dans ce même lieu jusqu'au 7 avril. Décor impressionnant, labyrinthique et dépouillé, noir et nu. Mise en scène superbe d'Anne Dimitriadis. Anne Alvaro, quasiment seule sur scène tout au long de cet immense monologue incandescent, est de bout en bout prodigieuse.

Anne Alvaro, Bobigny, 2009. |

Cela fait des années que j'entends parler de Michel Vinaver sans lire ni aller voir ses pièces, alors que certains saluent en lui notre plus grand auteur de théâtre en exercice. Voici qu'une de ses œuvres entre à la Comédie française, courons.

Vinaver, dans sa vie antérieure, fut PDG — le comble de l'anticonformisme. Justement, L'ordinaire a pour personnages un patron américain et son entourage dont l'avion s'écrase dans la cordillère des Andes, et qui, pour ne pas mourir, se voient obligés de manger leurs morts.

On pourrait s'attendre à une parabole sur capitalisme et cannibalisme, mais non, pas de pièce à thèse, de débats d'idées spectaculaires, de personnages-marionnettes, rien qu'un groupe humain placé dans une situation extrême et l'auteur qui les observe sans a priori, curieux, étonné parfois, lucide mais plutôt bienveillant. Malgré l'horreur qui nous entoure, les morts qui s'accumulent — il n'y aura que deux survivants —, le tragique est mis en sourdine au profit d'un humour diffus — on rit un peu, on sourit. La pièce, longue et lente, d'une lenteur nécessaire, riche de toutes ses ambiguïtés subtiles, portée par une langue discrètement musicale, est mise en scène de façon efficace, dépouillée — dans un contraste finalement bienvenu avec les dorures de la salle —, et l'on se dit, savourant cette nourriture un peu inhabituelle, qu'il y a là plus qu'on ne peut digérer d'un coup et qu'il serait bon d'y revenir plus tard en lisant le texte. Il vient d'être publié en poche Babel, mais pourquoi ne pas s'offrir le tome V du Théâtre complet chez Actes Sud, qui en plus de L'ordinaire offre une autre très belle pièce, assez proche d'esprit, Les voisins ?

Ce qui m'a poussé vers Vinaver : la nouvelle émission littéraire d'Arrêt sur images, Dans le texte, qui accueillera un auteur tous les quinze jours. Ce premier numéro a sans doute un défaut. Face à l'invité, vif octogénaire, ils sont trois : Judith Bernard en maîtresse des cérémonies, Frédéric Ferney dans le rôle du gentil, Eric Naulleau jouant les méchants, et cela fait beaucoup, genre armée mexicaine, alors que chacun des trois (deux grands pros hypercompétents et une jeune surdouée) pourrait se tirer d'affaire tout seul. Mais va-t-on se plaindre d'une telle abondance de biens ? Le résultat : une heure d'entretien de haute tenue, des questions et des réponses riches et sans complaisance, l'impression de ne jamais quitter l'essentiel. On a même parlé (un peu) d'écriture ! Une telle qualité, c'est presque angoissant ; on n'a plus l'habitude.

Invité suivant : Régis Debray.

Côté cinéma, suite de l'hommage à Michel Deville, en attendant la sortie du volume 4 courant avril.

Un couple nu sur un lit. Ils viennent de se rencontrer, de faire l'amour. Ils vont passer la nuit entre plumard et salle de bains à parler, à se demander s'ils vont continuer ensemble ou non. C'est tout. C'est Nuit d'été en ville (1990), encore un défi, film fait avec presque rien, deux comédiens (Marie Trintignant, Jean-Hugues Anglade) dans un lieu unique. Mise à nu des corps, puis des cœurs — ce qui est plus lent, plus difficile. Un dialogue brillant, un peu trop par moments peut-être ?, mais les corps parlent tout autant, non moins éloquents, et la caméra joint ses arabesques virtuoses, mais comme toujours précises et rigoureuses, à cet assaut d'escrime, à ce ballet. Le voluptueux Deville poursuit là son exploration des gestes de l'amour, mais c'est curieux, ce film très sensuel me paraît surtout, au bout du compte, ascétique et dépouillé ; et les deux personnages ont beau passer leur temps à se raconter, à s'expliquer, je les quitte avec une impression de mystère.

Toujours dans le volume 3, l'un des grands succès du cinéaste : La lectrice (1988), l'histoire d'une jeune femme qui décide de gagner sa vie en allant faire la lecture chez les gens. Nouveau défi devillien, tour de force discret, exécuté dans un sourire : pratiquement pas d'intrigue, pas d'enjeu, trois ou quatre actions parallèles sans véritable fin et pourtant ça marche, on se demande comment. Au point qu'en voyant le film à sa sortie, je n'avais même pas remarqué la prouesse ! Ce qui fait tenir tout ensemble, c'est sans doute un fil conducteur, ce thème du désir omniprésent, chez tous, à tout âge ; c'est l'ambiance de douce folie, l'invention et la drôlerie saugrenue des scènes de sexe (ah ! Patrick Chesnais !) ; c'est Miou-Miou au sommet de sa beauté et son charme, à la fois coquin et candide.

Patrick Chesnais, Miou-Miou et son livre. |

Loué soit Lucien Logette ! Sans sa chronique de cinéma, dans la Quinzaine littéraire de Nadeau, que je lis fidèlement, jamais je n'aurais eu l'idée d'aller voir Of time and the city de Terence Davies.

Un documentaire ! Sur la ville de Liverpool, qui ne m'attire pas plus que ça !

Oui, mais Liverpool est la ville natale de Davies, et les vues de la ville qu'il rassemble, anciennes pour la plupart, bâtiments officiels énormes, petites rues aux maisons pauvres ou en ruines, foules, enfants, visages, toutes ces images sont au service d'un récit autobiographique, d'une vision très forte du monde et de la société : celle d'un ancien prolo, ancien catho, toujours homo et libertaire, qui les transfigure par un montage inspiré, qui les plie à sa voix, car c'est lui qui parle tout au long du film : une voix extraordinaire, chuchotante et véhémente, si proche qu'elle nous postillonne dessus, avec impudeur, douleur, fureur, alternant confidences et fragments de poèmes, sarcasmes et musiques somptueuses, et c'est le film entier qui devient musique.

Terence Davies a soixante-cinq ans. Si j'en crois Logette, il a fait d'autres films géniaux. Très peu : trop teigneux.

Pour découvrir cette splendeur, dans la petite salle du Quartier latin, à la séance de 18 heures, nous étions une dizaine de vieux.

Il y a deux ans, l'unique opéra de Debussy, Pelléas et Mélisande, était monté à Moscou pour la première fois. Philippe Béziat a filmé les répétitions, interrogé les participants, et son Pelléas et Mélisande, le chant des aveugles est l'un des meilleurs exemples du bien que le cinéma peut faire à la musique. Le critique des Inrocks trouve «étrange et froide», le pauvre, cette œuvre d'une beauté divine ; elle ne m'a jamais paru aussi évidente, aussi brûlante et passionnée qu'ici, servie par le chef Marc Minkowski, le metteur en scène Olivier Py, le vaillant orchestre russe qui la découvre et un trio de chanteurs en état de grâce, François Le Roux, Sophie Marin-Degor et Jean-Sébastien Bou.

Le second miracle, c'est que par la grâce du montage le réalisateur ait su, sans jamais briser ni diluer la magie de la musique, ajouter au film une dimension pédagogique (le travail des répétitions, les commentaires lumineux). Et comme si cela ne suffisait pas, un autre thème se développe en contrepoint : la confrontation des deux cultures, française et russe. Rues de Moscou, appartements pauvres, visages entrevus, ferveur d'une vieille violoniste pour qui cette musique est comme «une rose dans les ténèbres», brefs aperçus d'un pays martyr depuis tant de siècles et qui toujours serre le cœur.

Mélisande à Moscou. |

Ces deux moments de bonheur, anglais et franco-russe, nous ont été donnés dans le même cinéma de la rue Champollion. Je n'avais pas mis les pieds depuis des années au Reflet-Médicis, vénérable temple, haut-lieu de mes jeunes années cinéphiles. Totalement refait, c'est désormais un mini-multi-salles (il y en a trois) plein de recoins, petit labyrinthe sympa, refuge déjà familier, et cette métamorphose me ravit.

La programmation, comme on l'a vu, exemplaire.

Retour à la banlieue.

Une rue à deux voies longe la Seine entre Chèvres et Issy. Le Conseil général, aux mains de la droite, veut en faire une autoroute à quatre voies ; la gauche rose et verte préconise trois voies seulement ; des registres sont mis à la disposition des citoyens, qui sont mille à s'exprimer ; 90% soutiennent le projet écolo.

Réponse du Conseil général : lancer l'enquête d'utilité publique sur son projet à lui. Ce qu'il y a de bien avec les politiciens de droite, au plan local aussi bien que national, c'est qu'on n'a même plus besoin de commenter.

Quand nous n'aurons plus de pétrole, ou alors trop cher, nous nous entasserons dans le tram pour admirer ces messieurs du Conseil général, dans leurs belles voitures de fonction, roulant sur l'autoroute vide à fond la caisse.

Au Brésil, une enfant de neuf ans, violée par son beau-père, est enceinte de jumeaux. On craint pour sa vie. Sa mère la fait avorter. L'archevêque local excommunie la mère et les médecins, mais pas le violeur : selon le prélat, l'avortement est pire que le viol.

Cette pénible affaire a provoqué quelques réactions négatives. Elle me plonge, quant à moi, dans l'affliction. Nous voyons trop bien le parti que d'aucuns en tirent pour se livrer à la caricature et au dénigrement. Un peu de sérénité, je vous prie. Comme le dit l'abbé R. sur son site (lesuisseromain.hautetfort.com), «pour comprendre, il nous faut quitter le registre de l'émotion pour raisonner avec clarté». Notons avant tout deux choses :

D'abord, qui nous dit que l'enfant allait sûrement mourir lors de l'accouchement ? Elle risquait de mourir — nuance.

Ensuite, cette même fillette n'a même pas été excommuniée ! Pourtant, a-t-elle vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir ? La jeune tentatrice a-t-elle exhorté le malheureux à ne pas commettre son péché ? S'est-elle tailladé le visage pour calmer les instincts de la brebis égarée ? A-t-elle seulement prié pendant l'acte ?

Nous du moins, mes sœurs, mes frères, prions pour que de tels malheurs ne se reproduisent pas, pour que Notre Seigneur détourne les désirs des pédophiles vers les garçons, avec lesquels de telles complications sont impossibles, et pardonnons chrétiennement aux méchants qui n'ont qu'un désir : agresser, violenter, souiller notre Église.

Le mois prochain, Tartuffe, promis ! Morand reviendra se faire tailler un costard. Je serai nettement plus gentil avec Pingaud. Je me verrais bien aussi lire Pluyette. Et Jourde aussi sans doute. Ou Chessex ? Plus un ancien de derrière les fagots, oublié de tous — Estaunié ? Côté musique, Britten à Venise et Stravinsky dans les étoiles.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Seule est littéraire une langue morte traitée comme une langue vivante, ou une langue vivante traitée comme une langue morte.

Il ne faut pas non plus que le son finisse par l'emporter tout à fait sur le sens. Les deux s'aiguisent mutuellement.

Moins un écrivain a de choses à dire, plus il en écrira.

Taureaux, les étoiles vous annoncent une période pleine de dangers. Ne vous séparez pas de votre crucifix. Évitez les voyages, les pays slaves surtout, les vieux châteaux, les passages secrets, les cryptes, les tombes, les morts-vivants — à moins que ce ne soit au cinéma, dans Le masque du démon de Mario Bava. Ce film italien, où des acteurs anglo-saxons incarnent des personnages moldaves, est un classique du genre datant de 1960, plus riche en idées qu'en budget, au noir-et-blanc fauché mais splendide. Vous passerez une soirée sans risque — à part celui de tomber amoureux — en compagnie d'une belle et pure jeune fille et d'une immonde sorcière pustuleuse qui se ressemblent comme deux sœurs, et les yeux immenses de Barbara Steele hanteront désormais vos nuits.

Barbara Steele dans Dark Sunday (alias Le masque du démon) |