Cet enfant, c'est l'auteur !

PAGES D'ÉCRITURE

N°66 Mars 2009

C'est triste, un roman raté — disons plutôt, un rendez-vous raté avec un roman. On ne connaît pas l'auteur, mais la présentation annonce bien du plaisir, les premières pages offrent de jolies trouvailles, on attend que ça démarre. Et ça ne démarre pas. On a beau s'obstiner jusqu'à la page 100, l'avion cahote sans pouvoir décoller. Triste moment, car non seulement on s'emmerde, mais c'est notre foi dans le Roman tout entière qui a du plomb dans l'aile.

Pauvre Roman. Il m'inquiète. Il n'y en a plus que pour lui, il colle son nom sur n'importe quoi, mais cette hégémonie compulsive est-elle une marque de santé, ou l'effort pour dissimuler son épuisement ?

Si l'on veut se rassurer, se rabibocher avec le roman, rien de tel qu'une visite chez François Thibaux. En ouvrant son Ultime été, qui vient de sortir chez Anne Carrière, je savoure d'avance les plaisirs que m'a donnés son Soleil des vivants, comme on retrouve une maison de vacances bien-aimée.

Je ne serai pas déçu.

Si Thibaux n'est guère à la mode, c'est qu'il faut aller le chercher hors des grandes autoroutes littéraires, hors du temps, dans des lieux écartés où l'on sait encore goûter aux choses avec lenteur, éprouver des sentiments profonds, jouer du piano, rêver longuement. On se promène dans ses histoires, pourtant dramatiques parfois, comme dans un paradis perdu ; ses romans sont de vieilles grandes maisons de province ; ses personnages semblent sortis de livres anciens, à l'image du héros, un garçon de onze ans dans les années 50, et de son ami imaginaire, Pontcarral, sabreur du temps de Napoléon, jailli d'un roman du très oublié Albéric Cahuet.

Pourtant, rien de vieillot, de poussiéreux ici. Voilà l'un des romans les plus vifs qui soient. Pontcarral est le plus caracolant des fantômes ; les femmes, comme toujours chez Thibaux, ont la présence, la sensualité des déesses mères païennes ; mais c'est le récit tout entier qui se révèle une fête pour tous les sens, par la grâce de l'écriture, où se conjuguent à merveille le poids charnel des choses et le vif-argent des sensations, contribuant à ce que les vivants, les morts et les fantômes qui se croisent fraternellement dans ces pages soient tous débordants de vie. Une vie qui aura rarement paru aussi fragile, précieuse et savoureuse.

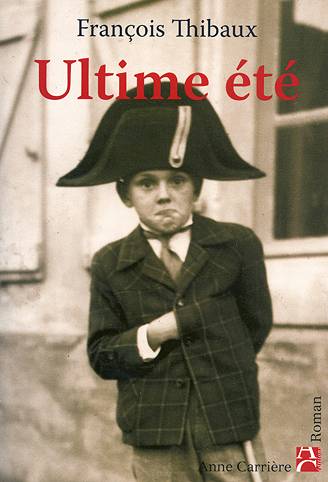

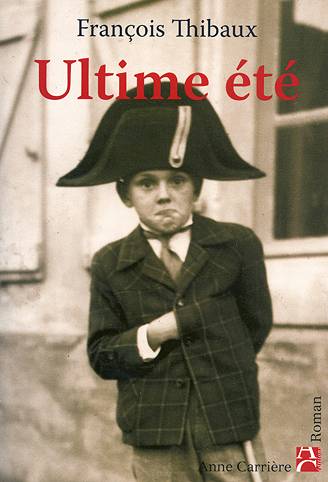

Avant de quitter cet Ultime été délicieux, un coup d'œil à la couverture. On sait qu'en France les devantures de la plupart des livres sont salopées par des maquettistes lourdauds. Celle-ci, au contraire, résume parfaitement la tonalité du livre : vivacité, tendresse, nostalgie, humour. Un chef-d'œuvre du genre.

Dans ma bibliothèque, un autre roman de Thibaux, Monsieur mon frère, au rayon En attente. Je ne l'y laisserai pas longtemps.

Cet enfant, c'est l'auteur ! |

Le roman a encore un présent, et peut-être un avenir ! Tanguy Viel nous le confirme, dont le cinquième roman, Paris-Brest (Minuit), abondamment salué par la critique, manifeste une aisance de vieux routier ainsi qu'une acceptation sans états d'âme des lois du genre. Haines familiales et turpitudes bourgeoises, royauté de l'argent et du qu'en-dira-t-on réunis, portrait féroce de mère atroce, tout cela s'inscrit dans une longue tradition, même si le jeune Viel fait entendre une voix bien à lui, dans un grand écart — un pied chez Balzac, l'autre chez Minuit — qu'on remarque à peine tant l'exécution est naturelle. Il y a là des personnages bien campés comme on dit, d'une forte densité, et l'écriture semble un peu assagie, mais je ne voudrais pas qu'on voie là une critique : ce qui me frappe surtout dans ce livre si maîtrisé, c'est ce balancement qui s'installe entre des passages plutôt fluides et des moments où le relâchement de la syntaxe, dans une de ces phrases virtuosement embrouillées, à la fois noueuses et vacillantes, crée une tension extrême. Même si c'est tout au long du livre que Viel maintient la pression, déroulant sans fausse note sa mélodie obsédante, son ressassement habilement varié, car son narrateur se répète, comme embourbé dans son histoire, comme si sa famille lui collait au corps, il se répète comme la pluie sur Brest, l'ennui, les vieilles rancœurs, et aussi, tout de même, des sentiments moins sombres :

«J'ai repensé aux heures parfaites qu'ils avaient dû finalement passer tous les deux, Albert et ma grand-mère devant la mer, le long de ces après-midi répétés où chaque jour, chaque heure avait pour eux le même goût que la veille, j'imagine, la même salive aux mêmes instants, le même corps posé sur le même fauteuil, et le soleil à son tour qui tombait ponctuellement sur les mêmes notes de Beethoven, traversant les mêmes plis ondulants du voilage blanc, recevant les carrés de lumière de la fenêtre, et les répercutant, dans le silence des après-midi successifs, sur le parquet lamellé. C'est cela sûrement qu'il ne fallait pas enrayer ni perturber, ai-je pensé, parce que après commencent les états d'âme, après commencent l'inquiétude et l'idée de la mort, et que c'est contre ça aussi qu'ensemble ils luttaient.»

La voix de Viel, qu'elle est belle...

Encore un roman de l'année. Encore un nom qui m'est connu et cher : Philippe Vasset. Son impressionnant récit, Un livre blanc, l'an dernier, a été une lecture qui compte. Son Journal intime d'un marchand de canons (Fayard), comme le livre précédent, explore minutieusement le réel, un réel caché — cette fois, le trafic d'armes dans le monde actuel. Socle du roman : un documentaire d'une précision implacable, certifié véridique par l'auteur, et qui suffirait à justifier la lecture, tant les faits rapportés ont de quoi faire dresser les cheveux sur la tête.

Mais ce n'est pas tout. Il y a un narrateur, personnage fictif, qui vit sa vie et la rêve plus encore. Au point qu'en fait il y a trois personnages : le héros, le réel et le rêve du héros. C'est l'histoire d'un homme qui essaie en vain d'exister, d'»acquérir un peu d'épaisseur», face à une réalité à la fois épineuse et fuyante, tissée d'absurde et de mensonges, où le faux semble aussi vrai que le vrai semble faux. Autant dire qu'ici le romancier dépasse de très loin l'anecdote pour atteindre aux questions les plus profondes et existentielles, sans pour autant cesser de nous informer sur l'état de la planète, ni de jouer le jeu du roman : sa matière documentaire, si riche et envahissante, est habilement intégrée à la fiction. Une fiction peu spectaculaire, c'est vrai : ni coups de feu, ni pin-ups, ni gadgets, James Bond se pavane ailleurs. L'aventure est dans la tête du héros, et le mouvement dans l'écriture, ce réseau de métaphores superbes et inquiétantes qui grouillent tout au long du récit, comme dotées d'une vie propre, et dont on ne sait si elles font exister le réel ou le défont plus encore : «moi, il suffisait que j'ajuste le réel à ma taille pour qu'il s'effiloche et qu'il faille, au prix de mille contorsions, le ravauder et l'étoffer sans jamais pleinement réussir à le consolider, des pans d'histoires et de lieux flottant sans cesse autour de moi comme des oripeaux d'épouvantail.»

Encore un écrivain, un vrai. Un journaliste de profession dont le livre évoque moins le journal que Perec et ses entreprises vertigineuses, ou Cervantès et son héros, errant, songe-creux, toujours déçu.

Quatre romanciers ce mois-ci — aussi différents que possible. Le quatrième : Eric Chevillard.

Les romans de Chevillard me posent problème : j'y entre, mais j'ai du mal à y rester. Ses histoires, ses non-histoires plutôt, me font sans cesse passer de l'admiration béate à l'embarras. Leur légèreté me paraît parfois accablante. Pourtant, derrière le rideau, je sens remuer des choses, et les nombreux fans de Chevillard me tiennent des discours persuasifs. Deux d'entre eux le même jour me disent le plus grand bien du Vaillant petit tailleur, on va voir ça. Sans oublier les deux textes sur publie.net, Dans la zone d'activités et Si la main droite de l'écrivain était un crabe.

En attendant, il y a le blog (eric-chevillard.net). Tous les jours, trois textes courts. On dirait que là il s'est pleinement trouvé. Sa distance : le bref. Son arme : le discontinu. Pour dégonfler les baudruches qui nous entourent, il décoche de petits coups d'épingle répétés, variés, froids, souvent féroces, coups d'épingles qui ont nom incongru, saugrenu, absurde, outrance, ironie, dérision, autodérision... Dans ses romans, l'apesanteur prolongée me cause une vague nausée ; ici, entre deux aïe, on touche terre, on reprend souffle, on grappille, on s'en va, on revient.

Et les voilà, ces textes du blog, sur papier. Cela s'appelle L'autofictif, à l'enseigne de l'Arbre vengeur. En repassant par cette série de fulgurances et de flops, je commence à se demander si chez Chevillard les passages qu'on pourrait juger ratés ne le seraient pas exprès : un travail de démolition radicale ne doit-il pas logiquement aller jusqu'à l'auto-démolition ?

«Oh savoir que la table est nue sous sa jupe ! Puis délibérément laisser choir un couvert.» On croit que c'est con, et puis on se retrouve, le soir même, faisant du pied à sa table préférée.

«Des cataclysmes de feu, de lave et d'explosions, telles sont les étoiles d'or piquetées sur le dais noir du ciel auxquelles nous confions notre tourment par la fenêtre quand une miette entre les draps nous guette.» Ne sont-elles pas aussi éloquentes, ces lignes, que certaines pensées de Pascal ?

«À la différence de la volaille empalée toute ficelée sur la broche, l'homme de nos sociétés modernes garde une main libre pour tourner la manivelle.» Ça ne va pas loin, ça aussi ?

Chevillard suit même l'actualité, témoin sa réaction à une loi récente autorisant le recours aux tests ADN pour confondre sans papiers et autres criminels :

«Cette loi Hortefeux est une loi généreuse, éclairée. On devine qu'elle fut conçue au terme d'une méditation personnelle portant sur l'inattendu miracle de la vie au sein du cosmos et de l'avenir de cendres de ce monde.»

Et l'auteur d'inviter son lecteur à soutenir l'action d'Hortefeux en lui envoyant un échantillon de son urine. Ou un crachat.

Portrait d'Eric Chevillard. |

«J'ai compté 807 brins d'herbe, puis je me suis arrêté. La pelouse était vaste encore.»

C'est le début de L'autofictif. Le «Longtemps, je me suis couché de bonne heure» de Chevillard. Depuis plus d'un mois, un site Internet (les807.blogspot.com) accueille des variations sur cette phrase, chacune comportant le nombre 807. L'instigateur s'appelle Franck Garot. Il s'avoue, face à Chevillard, «partagé entre l'admiration et la totale incompréhension». Sans doute est-il en cela un fan authentique du maître. Je suis sérieux ou je me moque ? Les chevillardologues l'auront compris : je n'en sais rien moi-même. Je sais seulement que me voilà accro à ce jeu diabolique, aussi perecoïde que chevillardomorphe :

Élève Chevillard, vous me copierez 807 fois : Je ne dois pas arracher les brins d'herbe de la pelouse dans la cour de l'école.

Non, Eric, non... Tu prends ton temps, tu arraches les herbes une à une, je te dis... Allez, on reprend. Plan 807, 53ème... Moteur !

J'ai envoyé quelques uns de mes 807 au site en question. J'en ai déjà plus d'une centaine dans ma musette où ils continuent de proliférer comme des bactéries. Gaffe, c'est contagieux !

Que lire après ça, pour se désintoxiquer ?

Je prévoyais un trip Valéry, avec relecture de La jeune Parque. J'ai commencé, mais la petiote me résiste aussi rudement qu'autrefois, et les commentaires du philosophe Alain, publiés en regard, rendent ses beautés plus obscures encore. Nouvelle tentative le mois prochain. Yes I can !

Ce mois-ci, Valéry villégiature dans le CARNET DU TRADUCTEUR aux côtés de Virgile, dont il donne une version en vers, évidemment.

Analyser les vers.

Lorsque l'on voue au vers classique un amour sans mesure, un tel titre est l'annonce de voluptés sonores, de plaisirs cadencés.

L'ouvrage vient de paraître dans la Bibliothèque Gallimard sous la plume de Guillaume Peureux. Ce manuel de 140 pages, destiné, j'imagine, à un public étudiant — existent-ils encore, les lecteurs désintéressés de ces choses ? — parcourt l'histoire du vers français à travers six poèmes célèbres de Malherbe, La Fontaine, Chénier, Hugo, Baudelaire et Rimbaud, prétextes pour exposer les règles de la versification classique et leur assouplissement progressif.

Excellente occasion de relire ceux qu'on croit bien connaître.

Malherbe chante le château de Fontainebleau pour faire sa lèche au roi : «Beaux et grands bâtiments d'éternelle structure...», sonnet confirmant que parfois splendide rime avec vide. La Fontaine, toujours frais comme l'œil. Chénier, gâteau nappé de miel, à consommer par petites doses. Hugo, fleuve immense, charriant le pire et souvent le meilleur. Baudelaire, vers faits d'un alliage inconnu, mi-métal, mi-chair vibrante. Un Rimbaud dont je ne me souvenais pas, «Qu'est-ce pour nous, mon cœur...», dans lequel j'ai du mal à entrer, sacré Arthur, petit salaud.

Analyses fouillées, beaucoup de sérieux — trop peut-être pour susciter la nécessaire ivresse. On souhaiterait moins de raideur, plus de rondeur... Quand on lit, à propos de «À une madone» de Baudelaire, «les sept couteaux que l'instance d'énonciation se propose de lancer dans le cœur de sa destinataire», on s'étrangle, terrifié. Tes couteaux, Charles, lance-les plutôt sur les profs !

Fin de la séquence Classique Express avec notre feuilleton Bouvard et Pécuchet, que dans sa Correspondance (Pléiade, tome V) Flaubert nomme son «horrifique bouquin», son «abominable bouquin». Nous en sommes au chapitre VII consacré aux amours de ces messieurs. Comme si la libido était un domaine du savoir comme les autres, qu'ils n'eussent pas soupçonné jusque là, et qu'il s'agit maintenant d'explorer fiévreusement, sans méthode, avec des résultats comme toujours calamiteux.

Pécuchet s'attaque à sa trop jeune servante, et Bouvard à une voisine veuve et trop mûre. L'un récolte la chtouille et l'autre l'humiliation, non moins cuisante : la veuve le laisse tomber juste avant le mariage, apprenant qu'il est moins riche que prévu.

Chapitre central, décisif. L'un des plus cruels — et cruellement court.

Cruelles descriptions. Pécuchet : «son torse, dans sa houppelande, ressemblait à un traversin, deux canines manquaient». La veuve à Bouvard : «un peu sanglée dans sa robe de soie gorge-de-pigeon, qui craquait comme le harnais d'un cheval»

Cruelles situations : le double échec bien sûr, mais aussi et surtout la rupture qu'il évite in extremis, car chacun des deux bonshommes était prêt à quitter l'autre pour une femme !

L'effondrement de leurs amours cimente leur union. Ce chapitre ambigu commencé au creux de la vague, dans le marasme et l'ennui, devrait se clore dans les larmes, et le voilà — ambiguïté de plus — qui s'achève par une séance d'hydrothérapie joyeuse : «Les deux bonshommes, nus comme des sauvages, se lançaient de grands seaux d'eau...» Seaux d'eau et non Sodome, attention : il y a là plutôt une régression, l'échec amoureux ramenant les deux innocents à l'enfance, à leur naïveté naturelle, celle d'un Bon Sauvage, et ce regain de vitalité va relancer le roman. À suivre !

D'un feuilleton l'autre. De Michel Deville, comme chaque mois, deux films, un point commun : ces deux-là sont des mal-aimés.

Les critiques de La femme en bleu (1973) furent tièdes, et de fait, à lire le synopsis, on est perplexe : un quadra séducteur (Michel Piccoli) laisse tomber sa maîtresse principale (Léa Massari) et quelques secondaires pour une femme entr'aperçue, qu'il recherchera longuement sans la trouver.

Encore un défi, on sait que Deville les aime : faire un film avec une matière à ce point immatérielle. Le film sera tout en contrastes : souriant, pétillant, mais s'ouvrant sur un suicide ; simple et linéaire, mais plein d'actes mystérieux ; presque vide mais fourmillant de menues péripéties, d'astuces de mise en scène, comme un fleuve qui serait lent au fond et rapide en surface ; avec un usage de la couleur à la fois provocateur et d'une beauté classique, et une bande son parmi les plus raffinées qui soient, où Schubert et Bartók, au lieu de se faire la guerre, s'épaulent tendrement. (Mais la musique classique, les Français, pfff... Notre musique nationale, c'est rock et pop.)

Pour les fans que nous sommes chaque mois un peu plus, Carole et moi, voilà un film-clef dans la carrière devillienne : le premier sans Nina Companeez au scénario, il annonce les hardiesses qui vont suivre tout en lançant un sourire de connivence aux œuvres du début. À cause, à cause d'une femme... Ce titre aurait pu servir ici. Et cette Femme en bleu ne cesse de planer dans le souvenir, tout comme son héroïne dans les pensées du héros.

La divine poursuite (1997), Deville vingt-cinq ans plus tard : une statuette volée, des tas de personnages galopant à sa recherche, une accumulation de péripéties joyeusement délirantes au tempo ultra-rapide, comme dans les comédies du temps du muet, les cartoons. Mais ce grain de folie douce, ce goût du jeu aventureux, cet esprit d'enfance nous rappellent aussi des films comme La petite bande, dont il pourrait être la suite, et plusieurs autres du même auteur.

Les critiques furent féroces avec le film, prenant pour argent comptant ce qui était parodie, et pour maladresses des audaces ; Deville ne donne sans doute pas là son chef-d'œuvre, mais les jeunes comédiens, d'Antoine de Caunes à Elodie Bouchez en passant par Emmanuelle Seigner et Denis Podalydès, sont vifs et exquis, ça fourmille de trouvailles, on pourrait revoir une fois le tout rien que pour admirer un travail étonnant sur les couleurs, et l'on se demande à la fin si l'on ne serait pas des fois passé à côté du film en le cherchant, comme les héros leur statuette, là où il n'était pas.

Bonus très soignés, comme toujours. Anthologie de roulages de pelles, montée par l'auteur lui-même. Long et remarquable entretien avec Denis Podalydès.

La divine poursuite. |

The visitor, de Thomas Mc Carthy, film américain tout récent, bien fait, bien joué, aux idées généreuses. Un seul ennui : à tout moment on sait ce qui va se passer ensuite, et ce qu'il faut en penser. Et une fois vu, qu'en reste-t-il ?

L'anti-Visitor, ce pourrait être Parc, d'Arnaud des Pallières, sorti en janvier. Dithyrambisé par Le Monde, exécuté par Télérama. Tapis rouge et volée de bois vert. De quoi intriguer. Allons-y voir.

Parc est le premier long-métrage de fiction d'un cinéaste confidentiel, connu des spécialistes pour son exigence et son talent. Cette adaptation d'une nouvelle de John Cheever se déroule dans l'une de ces réserves pour gens riches, villas, jardins, gardiens. Ce qui ne veut pas forcément dire luxe, calme et volupté. Dès le premier plan le film installe un malaise diffus, inhérent à ces lieux coupés du monde réel, et cela ne va pas s'arranger. Chaque personnage vit dans le malaise, chacun à sa façon, et le spectateur en est contaminé, lui qui ne sait même pas où on l'emmène, éprouvant une impression de vide et en même temps de trop-plein, tant la moindre image est saturée d'intentions, tant la moindre scène a une présence intense, hypnotique. Lynch et Duras ne sont pas loin. Je retrouve même certaines émotions du temps de Marienbad — à cela près que dans Parc on trouve aussi une forte dimension politique.

On sort de là un peu sonné, pas vraiment conquis sans doute, mais remué, avec le sentiment d'avoir vécu une aventure dont l'avenir nous donnera peut-être le sens. Ce film-là, en tous cas, reste collé dans la mémoire où il ne cesse de grandir.

Mais je ne souhaite pas opposer deux familles d'œuvres ! Il faut de tout pour faire un monde : des parcs et des visiteurs. Si je parle davantage des premiers, c'est qu'ils ont davantage besoin qu'on les aide.

Je ne suis pas seul à défendre Parc : personne ou presque ne l'a vu, mais on vient de lui consacrer tout un livre ! L'auteur : Jacques Mandelbaum en personne, l'un des critiques français les plus lucides et talentueux, bien connu des lecteurs du Monde. Il a suivi dans toutes ses étapes la préparation du film, qu'il a choisi comme film-emblème, résumé de tous les malheurs frappant un metteur en scène français d'aujourd'hui, peu connu, qui refuse la soupe commerciale.

La fabrication d'un film est toujours un parcours du combattant, mais ce que raconte Anatomie d'un film (Grasset) tient de la descente aux enfers. Avant, pendant et après le tournage. Le pire, ce fut pendant. Le récit de ce Golgotha est le sommet du livre. On y voit un film sinistré, mourant, ressusciter peu à peu ; un créateur du genre intello torturé qui voulait tout contrôler, mais finit par sauver son œuvre en acceptant qu'elle lui échappe. «Comme s'il y avait un film caché derrière celui que je voulais faire», dit-il. N'est-ce pas toujours le cas, plus ou moins ?

Précis, sobre, efficace, Mandelbaum s'offre ici ou là quelques brillants solos, comme ce portrait du festival de Cannes p. 255. Anatomie d'un film est un document exemplaire, qu'il ne serait pas mauvais non plus, après tout, de lire avant de voir le film, longtemps avant, afin de longuement rêver à celui-ci.

Deux autres joyaux nouveaux pour couronner un mois de cinéma très riche, une fois de plus.

Espion(s) de Nicolas Saada, encore un premier film qu'on dirait l'œuvre d'un vieux routier : Saada, comme des Pallières, a vu apparemment tous les films et réfléchi à fond sur eux. Une histoire d'espionnage, donc, entrelacée à une histoire d'amour et de trahison, pleine de références aux classiques mais évitant l'exercice de style et le spectaculaire cheap (seule la pétoirade de la fin est de trop), une narration riche en non-dits, lente, crépusculaire, une bande-son discrète et envoûtante de Cliff Martinez à quoi un passage de Britten, dans la scène finale, s'intègre de façon superbe.

Et puis, de Gustave Kervern et Benoît Delépine, Louise-Michel, OVNI déjanté, un pied dans la réalité la plus sombre, l'autre dans la plus folle déconnade. Leur usine sauvagement fermée, les ouvrières spoliées paient un tueur à gages pour exécuter le patron-voyou. Le quart-monde face au monde fermé des riches, une succession de scènes qui font grincer de rire, une outrance qui cache un profond sérieux — et une menace réelle, bientôt, qui sait, pour les patrons indélicats... En attendant, Yolande Moreau et Bouli Lanners forment un couple parfait, pourquoi ne les a-t-on pas réunis plus tôt ? D'autant que tous deux sont Belges, mais c'est le film entier, hénaurme et subtil, qu'on pourrait qualifier de Belge, beau compliment.

Schubert, Bartók, Britten, ah musique bien-aimée. Il faudrait en écouter davantage...

Ma découverte musicale du mois : une très courte pièce de Stravinsky, dans le coffret de ses œuvres religieuses que j'emprunte régulièrement à la médiathèque. Coffret épuisé depuis longtemps, trésors oubliés, Canticum sacrum, Threni, alors que tant de merdes boursouflées (Penderecki) ou desséchées (Pärt) passent en boucle...

Zvezdoliki, en français Le roi des étoiles, je l'avais entendu des dizaines de fois sans l'entendre et voilà que sa voix me parvient soudain l'autre jour, pourquoi ? J'y reviendrai bientôt.

En peinture aussi, que de remords... Que d'expos indispensables zappées par l'obsédé rivé à son écran-miroir-nombril...

Heureusement, il y a les livres. Au musée Marmottan l'autre jour, craqué pour deux d'entre eux assez proches d'esprit.

Dans l'intimité des impressionnistes, de Pamela Todd (La martinière) nous introduit dans la vie quotidienne des Renoir, Monet et bien d'autres, et dieu sait que ces peintres-là ont aimé peindre leur entourage. Toiles et dessins connus ou à découvrir, quelques photos, on est promené d'une pièce à l'autre, salon, cuisine, atelier, salle de bains, chambre à coucher, on se sent ému d'être invité, on retient son souffle. Mon surmoi me chuchote que tout cela n'est qu'anecdote et futilité biographique, et moi je lui réponds Casse-toi vieil emmerdeur, ces toiles comptent parmi les plus belles et tu devrais savoir, depuis le temps, que l'essentiel est partout, même dans les détails infimes du quotidien.

Le peintre et son atelier de Frédéric Gaussen (Parigramme) se limite aux toiles montrant des ateliers parisiens entre le XVIIe siècle et le nôtre. Lieux très variés, du placard à balais (Giacometti) au hangar géant (Monet), de la misère au luxe tapageur, illustrations nombreuses et pratiquement sans doublons avec l'autre livre, une foule de découvertes, et là aussi l'impression d'approcher un peu sinon les secrets de l'art, du moins l'atmosphère intense, fervente des lieux où il s'exerce. Encore un livre qui donne envie de travailler — surtout quand on le fait, comme j'en ai la chance, dans une pièce tout près du ciel, qui servit d'atelier à des peintres pendant des dizaines d'années.

Chardin, Un jeune écolier qui dessine. |

On pourrait faire un joli petit album avec les œuvres peintes à Chèvres, ville d'artistes, dans ses intérieurs, ses rues, ses jardins. Un Corot célèbre, les toiles de Marie Bracquemond ma voisine...

Chèvres, il y a cent-cinquante ans, c'était la campagne. La verdure a reculé depuis, sans disparaître, et Chèvres ce mois-ci reste sous le double signe de la campagne et du vert, puisque les élections européennes approchent. Si l'UMP envoie ses rebuts au Parlement européen, les écolos unis sous la bannière Europe écologie réservent à l'Europe ce qu'ils ont de meilleur : en tête de liste, Eva Joly et Dany Cohn-Bendit ! Lequel Dany fait aux chévriens l'honneur d'une visite. La grande salle du SEL est pleine. Si l'on m'avait raconté la scène il y a quarante ans... Si l'on m'avait dit que j'irais applaudir à tout rompre le jeune trublion devenu un sage, brillant mais resté simple, combatif mais réfléchi, sérieux mais plein d'humour... Décidément, cet homme est toujours dangereux — non pour nous, mais pour ses adversaires des autres partis : à côté de lui, quel méchant coup de vieux...

Un spectateur s'écrie : J'attends le jour où l'Europe aura un rouquin pour président ! Applaudissements nourris. Et moi j'ajoute in petto : Il ne pourrait pas aussi être président chez nous, qu'on respire ? Et s'il rattachait ses deux patries, France et Allemagne, en attendant que l'Europe se fasse ? Plus de Marseillaise à la con, mais l'Hymne à la joie... Ach ! Aaah !!!

Dany-le-Vert. |

Chèvres (suite). J'apprends que mon ancienne élève Alix, la future cinéaste, oui, Wonderalix, est à Buenos Aires, partie conquérir l'Amérique du Sud !

L'autre jour, grâce à Copains d'avant, retrouvé la trace de Djima, la sœur de Zalika, deux filles épatantes, ce qui nous ramène au lycée de Brimeil vers 1980. Je repense à tous les anciens de Brimeil dont je reçois encore plus ou moins régulièrement des nouvelles, que parfois je revois : Carole d'abord, qui partage ma vie ; Ghis, Danielle, Dominique, Steven, Frédéric ; Gilbert ; Christine, Lucie ; Zalika, Djima ; William ; Fred, Claire, Stéphane, Katia ; Mohamed, Grégory, Barthélémy ; Christophe ; Tommy ; Yann ; Aurore, Caroline ; Aurélie ; Mathieu ; Line, Pauline, Fei-Bi ; Laurence ; Carine ; Sandrine ; Edwige ; Rockia. Des blancs, des noirs, des jaunes, des bronzés. Ils travaillent dans des écoles (surtout), des bibliothèques, des bureaux, des banques, à la télé, à la poste, au supermarché. Il y en a qui peignent, qui chantent, qui écrivent. Ils sont trente, sur les trois mille que j'ai connus là-bas en vingt-sept ans. C'est beaucoup, c'est bien peu. Combien d'êtres délicieux envolés... Gaëlle, où es-tu ? Sedami, que deviens-tu ?

Au théâtre MC93 de Bobigny, du 16 mars au 7 avril, Anne Alvaro joue Je meurs comme un pays de Dimìtris Dimitriàdis, que je traduisis naguère, dans une mise en scène d'Anne Dimitriadis (aucun lien de parenté). Ce texte brûlant, disponible aux Solitaires intempestifs, n'a pas été écrit pour le théâtre, mais ceux qui l'ont vu en 2004 au Rond-Point, mis en scène par Yannis Kokkos, ou à Bobigny l'an dernier, superbement mis en voix par la même Anne Dimitriadis, et superbement joué par Anne Alvaro déjà, ne s'en sont guère aperçus. C'est d'une force terrible. De quoi se mettre dans le bain en attendant l'hommage à Dimitriàdis qui se prépare à l'Odéon.

En avril ? Une promenade sous la lune, sûrement. Une promesse à l'aube, sans doute. Une jeune parque au bras d'un tartuffe, j'espère. Un jeune romancier ou une jeune romancière, ce serait bien. Et si j'allais voir aussi, pour l'équilibre, du côté des vieux oubliés ? Estaunié ? Poyaudon ?? Paul Bourget ???

(réponse sur le numéro de la citation...)

Il faut que toutes les valeurs tremblent. Une valeur qui ne tremble pas est une valeur morte.

La bêtise a sur l'intelligence une supériorité, le sérieux.

Le contraire du sacré n'est pas le profane, mais le ridicule.

Béliers, êtres délicats, hypersensibles, face aux désastres que vous annoncent les astres, pour éviter que Saturne au cauchemar, veillez à observer sans cesse la plus extrême prudence. Évitez résolument les grandes maisons isolées, surtout la nuit, les escaliers en colimaçon branlants, les savants occultistes, la lecture du roman de Shirley Jackson The haunting of Hill House (en français La maison hantée, éditions Pocket) ou la vision du film (La maison du diable) qu'en a tiré Robert Wise. Lorsque vous serez réveillés après minuit par de grands coups terrifiants, bamm... bamm... bamm... dans le couloir puis à votre porte, quand vous verrez la poignée tourner, hiiiiiiiiiii... il sera trop tard pour venir pleurnicher sur notre épaule.

Robert Wise, The haunting, 1962. |