Johnnie To, Élection.

PAGES D'ÉCRITURE

N°65 Février 2009

Parlant d'un livre, parler aussi de soi en train de le lire, cela peut sembler narcissique, prétentieux ; c'est surtout, je crois, une façon de mettre en scène la lecture, de la montrer comme une aventure, de rendre la chose lue plus proche, vivante, désirable. Et en même temps une forme de sincérité, un effort pour être honnête.

Aussi quels ne sont pas mon bonheur, ma curiosité, ma gratitude, en découvrant J'ai grandi dans des salles obscures de Gauthier Jurgensen, aux éditions Jean-Claude Lattès. L'auteur, tout jeune qu'il soit (il fut pondu en 1984), appartient à une espèce qu'on croyait disparue : les cinéphiles obsessionnels. Il s'extasie devant La guerre des étoiles ou La haine, mais pardonnons-lui car il vénère aussi les Bergman, les Renoir, les Murnau. Son projet me va droit au cœur : à travers quarante textes, chacun évoquant un film qui l'a marqué, raconter «le va-et-vient entre [sa] vie et le cinéma».

Allons tout de suite aux pages finales prendre en pleine figure le Film des Films selon Jurgensen : Trainspotting de Danny Boyle. Je n'ai pas vu le chef-d'œuvre, et me demande si j'en ai envie : après un compte-rendu si flamboyant, comment ne pas être déçu par le film ? Cet ultime chapitre chauffé à blanc, où la passion palpite et bouillonne, sera ma récompense. J'ai bien fait de m'accrocher. Ce qui précède est nettement plus tiède. L'auteur, «jeune homme sensible, plein de pudeur et de poésie» (je cite la 4e de couv !), est un catho gentil d'excellente famille qui n'a pas encore beaucoup vécu, dont le livre avance en vacillant entre passages presque bons, au charme acidulé, et d'autres carrément mièvres, plombés par des jugements puérils.

Avec 2001, l'odyssée de l'espace, par exemple, il a du mal. Évoquant les dernières scènes : «Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de faire quelque chose d'aussi nébuleux aujourd'hui.»

Tu n'as pas tort, mon petit gars. Kubrick est plus complexe que Kassovitz, et la plupart des films aujourd'hui, même les hyper-violents, sont bien sages au fond. Mais de là à s'en vanter au lieu de se racornir de honte...

Que fais-je là ? Flinguer un jeune, ce n'est pas bien, ce n'est pas mon genre ; en fait, par delà ce brave garçon qui ne m'a rien fait, j'en veux à son entourage, à ces adultes — aveuglés par l'amour filial sans doute — qui l'ont envoyé se faire publier trop tôt, et ne l'ont même pas sévèrement relu. C'est ce qu'on appelle envoyer la bleusaille au casse-pipe...

Le genre autobiofilmographique, malgré cette déception, je continue d'y croire. Deuxième essai, avec pour plus de sûreté un écrivain d'expérience, notre star Jihemgé Le Clézio. Il a publié naguère, sous le titre Ballaciner, chez Gallimard comme toujours, ses souvenirs de cinéma. J'ai chagriné ces dames il y a peu en égratignant l'idole, voici l'occasion de me faire pardonner.

Rassurez-vous mesdames, cette fois je n'en dirai que du bien. Cet homme on ne peut plus estimable se révèle un cinéphile éclairé : il vénère Vigo, Dreyer et les autres et leur consacre des pages admirables. Toujours très sérieux, il est cependant capable d'évoquer, avec tendresse et brio, la comédie musicale de la grande époque. Ses goûts classiques ne l'empêchent pas d'apprécier le cinéma extra-occidental, on ne s'en étonnera pas : son chez-lui, c'est la terre entière.

Le plus beau du livre ? Peut-être certaines pages en apparence plus anecdotiques où les films sont décrits indirectement — comme ce récit d'une visite à la chambre d'Ozu, qui dit tant de choses mine de rien sur ce cinéaste essentiel, longtemps ignoré chez nous. Splendide aussi, l'évocation des jeunes années ferventes à Nice au ciné-club de ses vingt ans :

«Je me souviens d'avoir marché dans les rues, au sortir d'un film, dans une sorte d'état d'exaltation mêlée d'ivresse, comme sous l'emprise d'une drogue.»

D'accord, la phrase est un peu molle, entre «sorte» et «état» il eût fallu choisir, ou même virer les deux, mais c'est cela justement sa marque, au grand homme, cette façon un peu négligée d'écrire, comme si l'on était pressé de repartir en voyage, comme si ces menus détails ne comptaient pas pour un regard qui tutoie des horizons immenses. D'accord aussi, l'auteur nous inflige dans ce livre, comme dans les autres, à côté de beaux moments, des accumulations de banalités, mais on finit sans doute par s'habituer, par aimer ça, au point de trouver à ces accès de naïveté une fraîcheur attendrissante, comme une lueur d'enfance dans le regard bleu d'un homme qui fut si beau.

Johnnie To, Élection. |

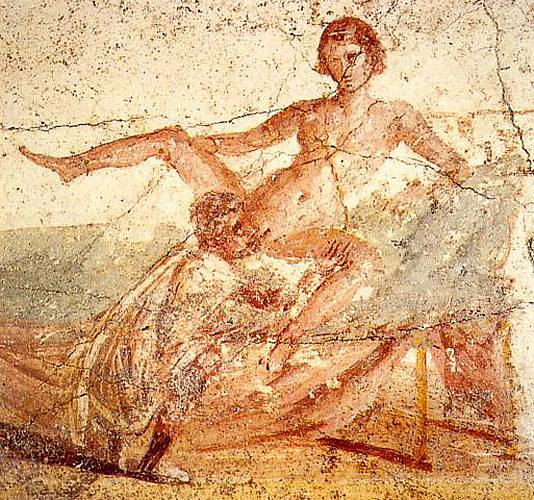

Alain Jaubert, lui, est cinéaste. On lui doit cette fantastique série sur la peinture, Palettes, que je souhaite à tout volkonaute de déguster, comme Carole et moi, à petites gorgées gourmandes. Jaubert écrit depuis peu des romans. Le second, qui vient de paraître, Une nuit à Pompéi (Gallimard), est une série d'histoires reliées par un vague fil conducteur, qui se déroulent toutes dans ce même coin d'Italie, au pied du Vésuve, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et toutes chantent en chœur les joies de l'amour des corps.

Voilà un homme qui connaît admirablement son sujet. L'histoire de l'art et l'histoire tout court n'ont pas de secrets pour cette encyclopédie ambulante. Et puis voilà un livre éminemment salubre, en ce qu'il rend hommage à la sexualité décoincée, joyeuse des temps antiques avant les ravages que l'on sait. Pour un peu il me rendrait même les Romains sympathiques, bel exploit. Que de charmantes histoires ! Et quelle jolie fin ! Alors pourquoi ronchonné-je ?

D'abord, quand on m'annonce un roman, j'attends autre chose qu'un enfilage de perles, si brillantes soient-elles. Un roman pour moi, ce n'est pas une agréable flânerie sans but, mais un parcours, une progression, une maturation. Et puis Jaubert écrivain est de ceux qui s'étalent complaisamment, qui n'ont pas la politesse de faire court. On bavarde, on tire à la ligne, on oublie de se corriger... Parlant d'une veste : «Elle était trop grande pour moi mais elle possédait des tas de poches à fermeture où je pouvais ranger toutes sortes de choses et elle était d'une solidité à toute épreuve.» Dire que c'est publié par un grand éditeur ! Ma parole, ils ont confié la relecture à Le Clézio !

Mais il y a pire. Le plus choquant pour moi, c'est de voir le narrateur-protagoniste sexagénaire, double affiché de l'auteur, passer la nuit au pied du Vésuve entre une star de cinéma sublime et une jeune femme non moins divine, toutes deux folles de lui, à s'imbiber de champagne et des liqueurs intimes des deux dames. Grand bien lui fasse, on est content pour lui. Mais à supposer que cela soit vrai — et là, tout de même, on a des doutes — raconter ce genre de succès, c'est faire preuve d'une fatuité aussi enflée que l'organe du héros, et proprement volcanique. Mon puritanisme à moi ne s'offusque pas du sexe, mais de la vantardise, et je ne vois guère qu'Alain Fleischer, dans L'amant en culottes courtes, pour aller plus loin dans ce genre-là d'obscénité.

Autres coups de langue... |

Bon, assez râlé. Pour être sûr de tomber sur un roman que j'aime, retournons aux classiques. on pourrait s'offrir, par exemple, un Simenon. Tout le monde sait-il que la Pléiade accueille, en deux tomes, vingt de ses romans qu'on suppose parmi les meilleurs ? Dans le premier tome, en effet, ce que j'ai lu — L'affaire Saint-Fiacre, Le coup de lune, La maison du canal, La veuve Couderc et Lettre à mon juge — ne m'a jamais déçu. Failli choisir Les fiançailles de M. Hire, ce sera pour bientôt. Pour l'instant, rendons visite aux Inconnus dans la maison.

Vu jadis le film qu'en avait tiré Henri Decoin, en 1941, juste après la parution du roman, avec Raimu en vedette. Un souvenir flou, mais intense. Il fait froid, il pleut. Une ville de province aux allures d'archétype, avec ses notables puissants, ses petit-bourgeois jaloux, ses bars louches et ses putes, et à l'écart de tous un avocat déchu qui se terre dans sa grande maison, seul avec ses livres et son alcool. Non, pas entièrement seul : il y a là sa fille, qui le méprise, et que viennent voir la nuit en cachette ses copains, des jeunes qui font des bêtises. L'un de ces jeunes étant accusé d'un meurtre, l'avocat, contre toute attente, se prend d'affection pour lui, le défend lors du procès et parvient à le sauver.

C'est l'histoire d'une renaissance, d'une rédemption. Un Simenon plutôt optimiste, chose inhabituelle, avec un happy end — même si le maître évite habilement de le rendre trop happy — et des termes religieux qui affleurent çà et là. Pour le reste, on est plongé dans l'atmosphère habituelle, dans la «stagnation des choses» comme dit ici l'auteur, ce «gluant» où se noient les personnages, qu'ils se débattent ou non. Le cheminement du héros vers la lumière (ou plutôt le demi-jour) est moins frappant que les ténèbres épaisses du début, mais le premier chapitre, tableau de la ville qui s'endort, où l'auteur nous promène d'une maison à l'autre en soulevant les toits — le procédé du «narrateur omniscient», pour une fois, est parfaitement à sa place —, ce premier chapitre a une telle force qu'il ne cessera d'irradier l'histoire jusqu'au bout, et bien au-delà.

Une série Simenon les prochains mois ? En attendant, retour à notre feuilleton Flaubert. Bouvard et Pécuchet, chapitre VI, milieu du livre — ou plutôt de la partie rédigée. Petit coup de théâtre : jusque là, sauf erreur, l'intrigue se déroulait sans repères chronologiques précis. Or voilà que l'Histoire s'invite dans l'histoire : les deux bonshommes, comme tous les Français, vont passer trois années tumultueuses, de 1848 à 1851, entre une révolution et un coup d'État.

Surprise : les deux prétendus imbéciles s'en tirent plutôt bien, républicains de cœur, à la fois généreux et raisonnables, désireux de comprendre, lisant pour cela tous les ouvrages politiques possibles ; ces lectures vont tourner au fiasco, comme toujours, mais moins du fait de leur bêtise, apparemment, que de celle des textes qu'ils lisent.

Chapitre étourdissant, où la pensée des uns et des autres, ainsi que les divers événements, sont résumés à coups de petits paragraphes secs, avec une brièveté vacharde qui fait éclater contradictions et ridicules, installant peu à peu une confusion profonde, genre Waterloo vu par Fabrice. Flaubert, qu'on traite parfois de vieux réac, se montre ici féroce avec les notables du coin :

«— Pardon, dit Pécuchet, le droit d'un seul est aussi respectable que celui de tous...(...)

Marescot, au lieu de répondre, leva les sourcils dédaigneusement. Pourvu qu'il continuât à faire des actes, et à vivre au milieu de ses assiettes, dans son petit intérieur confortable, toutes les injustices pouvaient se présenter sans l'émouvoir.»

Mais plus que dans cette attaque frontale, sans doute, on retrouvera Flaubert dans des portraits contrastés, brouillés : comme celui de l'instituteur, pauvre diable au salaire de misère, persécuté par le pouvoir, éminemment sympathique par moments, et qui à d'autres sort des énormités. La confusion toujours, la vie qui nous échappe, l'incertitude éternelle.

Et maintenant, sans pour autant quitter les classiques, la lecture la plus étrange que j'aie faite depuis longtemps. L'auteur, qui l'eût cru : Paul Valéry !

Je le lisais déjà le mois dernier, je n'arrive pas à le quitter.

Il nous joue un drôle de tour, le phénomène ! On croyait bien le connaître, quittant la poésie à vingt ans, l'abjurant de nouveau dans son âge mûr, une fois devenu, grâce à une poignée de vers brillantissimes, une sorte de poète national... Et qu'est-ce qu'on apprend ? L'être désincarné, qui a pour unique passion celle de l'intellect, tombe à soixante-sept ans, et le restera jusqu'à sa mort sept ans plus tard, amoureux fou — et sensuellement comblé — d'une femme ayant l'âge de sa fille ! Pire encore : il écrit pour elle, en secret, 150 poèmes d'amour !

Ces vers du vieil homme indigne ont attendu soixante ans au frigo avant d'apparaître, grâce aux éditions de Fallois, sous le titre Corona & Coronilla. À la splendeur musicale de ces pages, on reconnaît tout de suite l'auteur, mais quel chaud et froid entre la sérénité bien lisse de la forme et le désir et le sentiment qui bouillonnent dessous !

«J'ai une envie précise et folle / De t'enlacer, / De te presser, / De t'embrasser / Sur la corolle.»

«Tandis qu'en pleine et vive voie, / Mon désir trouant la toison, / Rué sur ton ventre de soie, / Je sens fuir de moi la foison / D'un flux de semence et de joie.»

Combien de Grands Auteurs, à l'époque, se sont-ils déboutonnés ainsi ? Au rancart, le glacial M. Teste ! L'ancien jeune vieillard s'est mué en ado fougueux. Qui veut faire l'ange étant jeune, une fois vieux fera la bête à deux dos... Fort bien ! dira-t-on. Comment ne pas être ému, admiratif, devant cette ultime éruption, ce déchaînement d'amour fou, dont le sublime réussit même à éclipser le ridicule attaché à tout amour de vieillard ?

«Tu fis, suprême Idée,

Tout à la fin du jour,

D'une immense aurore d'amour

Ma vie élucidée.»

Et ceci :

«Et je ne puis jamais te regarder aux yeux

Que mes yeux aussitôt ne s'emplissent de larmes.»

Ceci encore, dans une lettre :

«Nous sommes TOUT. Le reste n'est que par erreur.»

L'ennui, c'est que nous, lecteurs, sommes pris à contrepied. Ces nouveaux poèmes, comment les lire ? les évaluer ? L'ombre du Valéry ancien les écrase. Vont-ils à leur tour projeter leur ombre sur l'œuvre antérieure, altérer l'image que nous en avons ? Pourtant, malgré quelques rares faiblesses, quelques passages frisant le cucul — mais quel amoureux fou ne perd jamais le contrôle ? — l'ensemble est d'une beauté, d'une vigueur indéniables. On ne peut qu'être frappé, choqué par le noir silence qui accueille aujourd'hui ces joyaux étincelants. Silence gêné. Ou méprisant peut-être ? Valéry serait-il out, ringardisé, momie pour musée ? Sommes-nous devenus, médiocres petits nains, incapables de lire les vers, même les plus beaux ?

Ceux-ci, écrits quelques années avant ma naissance, on les dirait aussi vieux pour nous, déjà, que pour les contemporains de Valéry certaine fable de La Fontaine, évoquée dans Variété I, dont je parlais le mois dernier. Corona, Coronilla, poèmes fantômes, ombres errantes, condamnées aux limbes, marbres anciens précieux qu'il faudrait exhumer avec ferveur, amour, éclat, et que renfoncent dans l'oubli, d'une pelle négligente, les béotiens besogneux que nous sommes.

Paul et Jeanne. |

Flaubert, Valéry, Simenon... Rien lu en janvier qui soit en même temps beau et neuf ? Si : l'épatant nouveau roman de François Thibaux, Ultime été, mais il ne sortira qu'à la fin du mois, j'en parlerai en mars. Quant à Eglal Errera, son récit Les premiers jours, chez Actes Sud Junior, date déjà de 2002.

J'ai exprimé ici ma tendresse pour L'été des becfigues, du même auteur. On devine qu'elle a mis beaucoup d'elle-même dans les jeunes narratrices des deux livres. La voici dans Les premiers jours, âgée de onze ans, qui doit quitter l'Egypte avec ses parents. Paradis perdu, exil, installation à Paris, difficultés d'adaptation matérielles et morales : peu de chose, dira-t-on. Pas de grandes péripéties. Un tout petit livre pour jeune public. Mais il est des souris minuscules qui nous remuent le cœur plus que certains pachydermes. Eglal Errera sait raconter, elle a le don d'être simple et une belle sensualité ; son livre fin, sensible, tout plein d'odeurs délicieuses, nous mène avec une ferme douceur à la dernière scène, celle de l'école, de la première rédaction, où la petite est enfin acceptée, où l'on voit naître l'écrivaine — une scène qui dit une foule choses en peu de mots (contrairement à la plupart des romans) et mine de rien nous bouleverse.

Illustration de Marjane Satrapi. |

Côté cinéma, mois très riche, et puisqu'on parle des enfants, restons avec eux : voici trois films où ils jouent les héros, trois films faits pour eux en même temps que pour les plus exigeants des adultes.

L'île au trésor, de Victor Fleming (1934), d'après Stevenson ; Oliver Twist (1948), de David Lean, d'après Dickens : deux histoires assez proches malgré les apparences, où un très jeune garçon affronte une bande de méchants et finit par les vaincre ; deux adaptations fidèles de deux chefs-d'œuvre composés à partir du même genre de matériaux de récup, empruntés au roman d'aventures et au mélo respectivement ; deux très bons metteurs en scène qui font ici presque aussi bien que les très grands. Le garçonnet de L'île au trésor est une tête à claques, mais le jeune Oliver se débrouille comme un chef, et les méchants, dans les deux films, crèvent l'écran. Aah Wallace Beery ! Ooh Alec Guinness !

Et ô splendeur de ce bon vieux noir et blanc...

Le troisième film d'enfants ?

Revoici l'ami Michel Deville, avec ce qui fut, sauf erreur, l'un de ses deux films les plus gonflés : La petite bande (1983). Un scénario parti d'un fait-divers authentique : sept enfants anglais font une fugue ensemble et passent une semaine en France avant d'être rattrapés. Incroyable mais vraie, l'anecdote devient entre les mains du scénariste Gilles Perrault et du cinéaste un objet filmique non identifié, oscillant sans cesse entre conte de fées, burlesque et fantastique, délirant comme certaines bédés ou ces histoires que s'inventent les gosses. Les dialogues sont signés Yann Apas et Jean Népamy — autrement dit, pas de dialogues, comme dans les films de l'enfance du cinéma. Idée géniale, prouesse de mise en scène. Cette Petite bande légère et libre comme l'air, on s'en doute, fut un lourd échec commercial.

L'autre Deville gonflé ? Dossier 51 (1980), adaptation d'un livre réputé inadaptable du même Gilles Perrault. Un homme espionné par des services secrets, manipulé, détruit jusqu'à en mourir. Une caméra devenue œil inquisiteur, un découpage tranchant, cruel, un film froid, étouffant, extrême — sans doute le sommet de l'œuvre devillienne. J'avais été, à l'époque, profondément troublé par cette histoire terrifiante de viol à distance ; aujourd'hui le mal s'est banalisé, les caméras sont parmi nous, les gouvernants et quelques autres savent tout de nous, on s'habitue lentement, mais le film continue de déranger, d'éblouir par la parfaite efficacité de ses audaces, si loin du confort pépère de la plupart des films d'aujourd'hui.

Les sept fugueurs. |

Autre belle soirée DVD avec Les monstres de Dino Risi. C'était, en 1964, l'une des premières comédies italiennes de la grande époque — une de ses plus belles réussites. Un fourre-tout de sketches de toutes longueurs, unifiés par la présence des deux mêmes acteurs : Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi, ainsi que par un ton rigolard et grinçant. Une grande claque joyeuse aux puissants de ce monde, à leurs hypocrisies, leurs abus et aux faiblesses humaines en général. Tous les meilleurs scénaristes italiens s'y sont mis, on les imagine assis tous à la même table, rivalisant de trouvailles et s'éclatant — ce que font aussi, de leur côté, les deux comédiens, dont le talent touche au génie. Une jubilation générale qui gagne le spectateur, malgré la noirceur de la vision, tandis qu'aux dernières images, d'une poésie folle, imprévue, tout décolle et nous avec.

Le temps, sans atténuer la vitalité bouillonnante de ces Monstres, leur a donné une sorte d'aura, de beauté classique. Mamma mia, qui l'eût cru alors ?

Il y a aussi des films nouveaux en salle, au moins deux par semaine à voir absolument. Laissé filer la réédition de Lola Montès, le chef-d'œuvre de Max Ophüls, qui ne semble pas avoir ému les foules. Consolation : le public n'a pas trop boudé un film pourtant austère, La vie moderne de Raymond Depardon, suite de longs entretiens avec des paysans mutiques, ponctués de longs travellings sur les routes du Massif Central. C'est un apprentissage de la lenteur, un exercice de contemplation. Les visages ravinés de ces vieux sont des paysages, rudes et beaux comme la nature qui les entoure. Ils dégagent une infinie tristesse. Un monde meurt doucement sous nos yeux, d'où vient donc l'étrange sérénité qu'on ressent ?

Second film nouveau et mémorable, signé Varda, Les plages d'Agnès. Je ne sais plus qui disait, Raconte pas ta vie. Il aurait l'air malin après avoir vu ces Plages. Raconter sa vie : la chose la plus facile et la plus ardue. Agnès Varda s'en tire comme un chef, puisant dans sa collec de photos et de films anciens, mélangeant le tout avec des séquences tournées exprès, racontant avec son naturel, sa simplicité, son aplomb, son humour habituels. Le résultat est plus vardaïen que jamais, mi-soirée photo mi-film expérimental, bousculant gentiment le cinéma pour mieux l'honorer, promenant Lumière et Méliès bras-dessus bras-dessous, un peu triste à cause de tous ces morts qu'on voit passer, Jacques Demy en tête, mais surtout cocasse et allègre, plein du bonheur d'inventer, de filmer que dégage, si jeune à quatre-vingts ans, cette petite bonne femme plus grande cinéaste que jamais.

Tante Agnès. |

Si les journées avaient plus de vingt-quatre heures, j'irais aussi dans les musées. Tout de même, quelle honte : en soixante ans, une seule visite à Marmottan, si proche de chez moi !

M'y revoilà. Claude Monet dans toute sa gloire. Pas besoin d'aller en Amérique ! Un grand nombre de toiles bien présentées, accompagnées d'explications savantes. Monet, on croit connaître, mais là comment ne pas être saisi par le côté obsessionnel, presque fou de sa recherche. Toujours plus loin, jusqu'aux frontières du non-figuratif, la rage de peindre alors qu'il devient aveugle, qu'il ne voit pratiquement plus les couleurs. L'allée des rosiers de 1920, dont je ne me souvenais pas, extraordinaire. La lumière qui fuit, le brouillard, et jusque dans les toiles d'avant la vieillesse, les choses vues comme juste au moment d'apparaître ou de disparaître, pile à l'instant miraculeux.

L'allée des rosiers. |

Le mois dernier en Île-de-France, grands froids prolongés, neige tenant plusieurs jours, joie des enfants jeunes et vieux, voir le JOURNAL INFIME. J'imagine Claude Allègre, négationniste du réchauffement climatique, trépignant comme un gosse, Youpi ! Je l'avais bien dit !

Notre président voulait prendre ce petit braillard pour ministre, qu'attend-il ? On les dirait faits pour s'entendre.

D'autres grands froids s'abattent sur nous : télévisions et journaux sous tutelle, éducation sinistrée, justice muselée, police démuselée, persécutions des sans-papiers, le saccage se poursuit et s'aggrave. Soyons optimistes : la presse lèche-cul perdra peu à peu son public, la douleur et l'indignation quotidienne des citoyens finira bien par déborder. Parmi ceux qu'on force à des actes révoltants, de la piétaille policière aux préfets, certains justes en arriveront à se révolter. Qui parle de grands froids ? Ça commence à chauffer dur, et ce n'est pas de froid que tremblent les brutes au pouvoir.

En regardant l'investiture d'Obama, on peut imaginer la fête que ce sera pour nous en 2012 — ou peut-être avant... Que ce sera bon, un peu d'espoir. Même si cela ne doit durer que quelques mois.

Au programme le mois prochain, en attendant les jours meilleurs... Mais à quoi bon ? J'annonce, j'annonce, et à chaque fois je change d'avis !

Trop nombreuses, mes envies de livres et de films. MM. Jourde, Vasset et Chevillard semblent tenir la corde, mais attention à M. Viel ! Je prévois aussi un jeune auteur moins connu et un livre de cinéma. Et Virgile peut-être. Quelques certitudes : on retrouvera MM. Bouvard et Pécuchet, la belle Nicole de M. Thibaux, les héros de M. Deville, ainsi, cette fois c'est promis, que l'immortel Tartuffe.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Les femmes ne sont pas meilleures que les hommes, parce qu'elles ne veulent pas endommager les notions d'égalité dont elles se réclament, mais il suffit de travailler avec elles pour reconnaître leur supériorité dans tous les domaines, excepté ceux de l'apéritif et de la blague à deux balles.

D'une façon générale, si on examine l'histoire de l'humanité, l'homme est un problème, la femme une solution.

Le sperme est très immonde.

Poissons, arêtez de coincer la bulle ! Il faut avoir la pêche ! Jetez-vous à l'eau ! Tenez-vous au courant ! Et si vos âmes sont moroses, plongez-vous dans les films de Mr Fisher. Vous serez vite accro ! Terence Fisher, dans les années 50 et 60, les a tous racontés : Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes, le docteur Jekyll, Robin des Bois... Ses films sont pleins de fantômes, loups-garous, gorgones, démons et momies... Le cauchemar de Dracula ! La nuit du loup-garou ! Le fantôme de l'Opéra ! Frankenstein s'est échappé ! Quel grand choix ! Ses petits films fauchés valent bien les richissimes Dents de la mer...

Le cinéma n'est pas un pêché. Puissiez-vous mordre à ces quelques lignes ! Après ces films, si vous n'avez pas la gaule, vous serez du moins tout frétillants... Chalut !

Film de 1958. |