Anne Sarraute, 2004.

PAGES D'ÉCRITURE

N°61 Octobre 2008

Elle avait commencé son parcours au cinéma (le montage d'Hiroshima mon amour, c'est elle !), avant de se tourner vers les livres. Depuis quarante-deux ans elle travaillait aux côtés de Maurice Nadeau. À force de la voir si vaillante, comme Sisyphe, à son énorme tâche, de quinzaine en quinzaine, d'année en année, portant ses bientôt quatre-vingts-ans avec tant de discrète élégance, on avait fini par oublier l'âge d'Anne Sarraute et la croire éternelle.

Eh bien non.

Je la voyais régulièrement à la Quinzaine, nous avons fait neuf livres ensemble. Carole et moi avions dîné chez elle et elle était venue chez nous déjeuner, amis sans être tout à fait intimes. Comment se fait-il que je ressente un vide pareil ? Il faut parfois que les gens meurent pour que nous comprenions à quel point nous les aimons.

Anne Sarraute, 2004. |

Parmi les auteurs dont je parlerai ce mois-ci, il en est un au moins qu'Anne aimait sans doute, ou aurait pu aimer : l'anglaise Elizabeth Taylor, que ma mère adorait. Ses nouvelles que je viens de lire en anglais, écrites au milieu du siècle dernier, sont toutes publiées aux éditions Rivages en plusieurs volumes (Hester Lilly, Cher Edmund, Le papier tue-mouches...) ainsi que tous les romans.

Mrs Taylor est l'arrière-petite-fille du vieux Chaucer, dont ce brave M. Hibon nous décortiquait jadis l'ironie, et la petite-nièce de Jane Austen aux histoires aussi étincelantes sous sa plume qu'infimes quand on résume. Tout cela est so delightfully British. La verte campagne anglaise, quelques lieux de villégiature plus au sud, des personnages plutôt ordinaires, souvent fragiles ou vieillissants ou solitaires ou tout ensemble, pas toujours sympathiques, décrits non sans cruauté parfois mais toujours avec compassion, avec un sens aigu du détail-qui-tue ou qui chavire le cœur. Ces histoires très classiques et pourtant toutes fraîches ont le charme voilé mais profond d'une femme encore belle. On y admire la perfection d'un genre. On se prend à relire certaines phrases pour mieux les savourer, pour tenter de saisir toutes les nuances, les demi-mots, mais rien à faire, on se sent balourd.

Avec les Américains, au moins, le danger de se trouver bête n'est pas si grand...

Du calme, volkonaute ! Le jugement provocant qui précède, c'est seulement pour te faire bondir, des fois que tu somnolerais en me lisant.

Et peut-être pour me forcer à faire pénitence, à expier mon impertinence en lisant plus souvent ces malheureux auteurs U.S., dont personne ne parle chez nous. (Lourde ironie.)

Sorry, Thomas Owen n'est pas de là-bas, quoi que laisse entendre son nom. Comme son confrère et ami Jean Ray, père de Harry Dickson et davantage connu, il vient d'un pays qu'il me fait aimer plus encore, un pays qui a bien besoin d'amour tant il se déteste et se fait du mal ces derniers temps : la Belgique.

Qui donc m'a recommandé cet Owen obscur, connu des seuls aficionados ? Son recueil de nouvelles Cérémonial nocturne est publié sous une de ces couvertures pas vraiment délicates dont l'éditeur, Marabout, a le secret. Owen méritait mieux.

Il passe pour un maître de l'épouvante. Sorry again, je n'ai pas eu peur. J'ai éprouvé, ce que je préfère, un trouble délicieux. Pas de grand-guignol ici, pas de canines sanglantes, de hurlements déchirants, mais un subtil malaise infiniment varié. Chacun de ces récits souvent très brefs nous surprend, nous séduit à sa façon. Habile et ingénieux toujours, parfois profond, ce bon artisan est en même temps un véritable auteur, avec sa vision du monde — un monde où règne l'incertitude, l'ambivalence de tout —, son humour, plutôt noir, son style où l'élégance naît de la simplicité. Les quatre dernières nouvelles, contrairement aux usages éditoriaux, sont les plus insidieusement fortes (avec aussi les deux premières) et l'on referme avec bonheur et gratitude le livre de ce grand monsieur.

Pas vraiment délicate... |

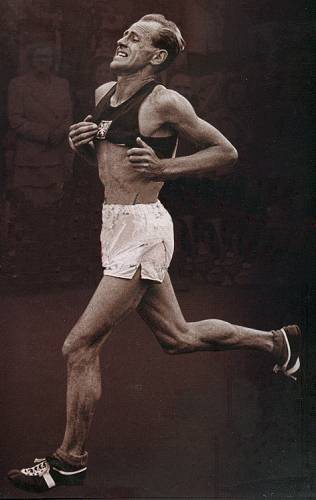

Bonheur et gratitude, également, pendant et après la lecture de l'Echenoz nouveau, Courir, chez Minuit comme toujours. Pas de surprise à proprement parler, on le connaît le bonhomme, on le retrouve là tout entier ; et pourtant si, tout de même : on ne s'attendait pas à ce qu'il choisisse pour héros, après Ravel, le plus grand coureur à pied des années 50, le tchèque Emil Zatopek. Le sport, qui d'une manière générale n'a pas trop la cote chez nos écrivains, n'est guère présent dans ses autres livres, que je sache.

Au choix du grand Emil je crois voir au moins trois raisons :

D'abord, la personnalité de Zatopek dépasse le cadre du sport : le livre commence par l'occupation de son pays par les fachos bruns de Berlin pour s'achever sur la répression du printemps tchèque de 68 par les fachos rouges de Moscou, répression dont souffrit le coureur, démocrate indécrottable, imprudent, jamais fichu de fermer sa gueule ; sa carrière sportive, elle aussi, fut encadrée parfois rudement par les Rouges de son propre pays. Zatopek, c'est l'individu aux prises avec la société. Une certaine façon de garder sa liberté, non pas frontale, mais discrète, louvoyante — à la Echenoz.

Deuxième raison : même si le rapprochement peut surprendre, Zatopek est un peu le frère de Ravel — du moins sous le regard du romancier. Ce sont deux artistes, qu'un total dévouement à leur art, malgré leur courtoisie (Maurice) ou leur gentillesse (Emil), conduit à une certaine solitude, ou du moins une certaine distance au monde.

Enfin, il y a le nom lui-même : Zatopek, aux sonorités merveilleuses, bizarres, vaguement clownesques, qu'Echenoz analyse un peu comme je le ferais dans mon Verbier, mais avec une virtuosité folle, dans une page (la 93) dont je suis férocement jaloux.

Que dire d'autre ? L'écriture échenozienne, jadis pyrotechnique, se dépouille de livre en livre pour atteindre une économie de moyens admirable. Il suffit désormais d'infimes détails, trois fois rien, de touches posées avec la plus extrême justesse, pour donner à la phrase et à la page la couleur, la lueur souhaitée, le quart de sourire désolé qui convient pour raconter cette histoire gaie et triste, dans un climat échenozissime de déprime euphorique — ou l'inverse.

J'ai lu Courir dans le train en trois heures — mon temps de jadis au marathon —, d'une traite, même pas essoufflé ; au retour Carole m'a imité. Commentaire unanime :

Champion, ce mec.

Helsinki, 1952. |

Après Echenoz, Flaubert. Transition naturelle, le premier vénérant le second.

Suite de mon marathon bouvardo-pécuchien. Chapitre II : les deux compères ayant acquis une ferme s'essaient à l'agriculture, au jardinage, à l'arboriculture, confectionnent des conserves : autant d'échecs, de catastrophes, l'apothéose étant la récolte qui s'enflamme toute seule en plein champ. Flaubert s'acharne sur ses deux bonshommes avec un mélange de hargne et de tendresse cachée. Bouvard et Pécuchet sont d'une bêtise, d'une maladresse qui touchent au burlesque ; «étourdis comme des oiseaux», ils «s'amusent» comme des enfants — mais ces enfants ont une énergie, un enthousiasme, une foi indestructibles. Ces cloportes sont en même temps des surhommes.

Il y a là des pages de descriptions, la ferme modèle surtout, que j'aurais diagonalisées à dix-huit ans. Je les savoure mot par mot comme il se doit : comme au début des Choses de Perec, dont ce passage est le pastiche, la fascination vient du ton impassible, de la position indécelable de l'auteur, de cette réalité si lisse et parfaite, trop peut-être, dont le sens et la valeur nous échappent.

Je retrouve au passage un court extrait que j'étudie avec mes apprentis traducteurs, moitié imparfait, moitié passé simple, mi-photo, mi-film, tantôt face, tantôt profil, d'une hardiesse étonnante pour l'époque et même pour la nôtre.

Un peu plus loin, une phrase :

«Par les froides matinées de printemps, Bouvard gardait sa veste de tricot sous sa blouse, Pécuchet sa vieille redingote sous sa serpillière, et les gens qui passaient le long de la claire-voie les entendaient tousser dans le brouillard.»

Pourquoi ces lignes, si parfaitement anodines, m'émeuvent-elles comme si elles renfermaient un trésor caché ?

Il y a des bonheurs de lecture, et par conséquent des malheurs. Petit chagrin ce mois-ci avec un autre des habitués du présent site, Jacques Réda. Son dernier recueil de poèmes, Démêlés, chez Gallimard, de forme classiquement impeccable comme toujours, s'élève à des hauteurs nouvelles, carrément philosophiques. Le poète y cogite sur la place de l'homme dans l'univers et autres vastes sujets.

Un peu trop vastes pour moi, je le crains. D'une abstraction redoutable. Pour la première fois, devant ces poèmes superbes et compacts, fourmillants comme des galaxies, je cale. Je me sens minuscule, écrasé. Pas question de porter un jugement ; j'avoue simplement ma nostalgie des recueils d'avant, de leurs horizons plus intimes, et m'en vais radoter ici, une fois de plus, mon admiration éperdue, ma tendresse profonde pour Hors les murs, Recommandations aux promeneurs, Retour au calme, La course et tant d'autres.

Important, le titre. Comment résister à celui-ci : Pendant qu'il te regarde tu es la Vierge Marie ? L'auteur, la jeune Gudrun Eva Minervudottir, est islandaise ; Catherine Eyjolfson la traductrice aussi, je présume ; Zulma a édité la chose. Tiens, c'est des nouvelles. Je suis l'un des quatre ou cinq Français amateurs de nouvelles, comment dit-on youpi en islandais ? Et en plus, chacune des nouvelles a elle aussi un titre gentiment dingue : «Tu es debout dans une coquille Saint-Jacques géante», «Pourquoi est-ce que les anges tombent du ciel, les ailes en flammes ?», «J'espère que tu étoufferas dans les rideaux de velours caca d'oie de ta mère»...

Nous voici donc à Reykjavik avec des personnages un peu en marge, un peu paumés, dans un quotidien où trivial et fantastique se succèdent avec naturel. L'Ange du Saugrenu s'invite souvent sans prévenir. On ne le voit pas toujours passer, on se dit que là c'est un peu mince, un peu raté, mais peut-être qu'on se trompe. On ne sait plus très bien où l'on est. Déprime et euphorie, disais-je plus haut ; ici aussi on plane entre les deux. Bref, un charme certain. Minervudottir mérite un détour.

L'éditeur vante les chutes de ces nouvelles : elles me paraissent plutôt du genre feutré, suspendu. Exemple : «Le soleil toucha du doigt ses taches de rousseur et il attendit.» Joli, non ?

Plus loin, une fille s'enferme toute nue en attendant que Dieu vienne la sauter. La réaction Dudit, que je ne dévoilerai pas, donnerait presque envie de croire en Lui.

Plus tard, on se dit que Dieu est islandais en lisant une phrase comme celle-ci :

«Alors il enfonça le bras plus avant dans l'entrebâillement de la fenêtre et me prit le menton comme si c'était le dernier œuf d'oiseau existant à la surface de la terre.»

Olé, en islandais ?

Autre découverte : François Thibaux. Pourquoi ai-je oublié qui me l'a fait connaître ? Et pourquoi m'a-t-il fallu un informateur, alors que cet homme-là devrait être connu et lu par nous tous ?

Le soleil des vivants, aux éditions de l'Aube. Un roman à l'ancienne, si l'on veut. Ou plutôt hors du temps. Ou plutôt hanté par le temps, qui en est l'un des personnages principaux, avec aussi, dans un coin de province française, autour d'un château reconverti en maison de retraite, une centenaire qui s'apprête à mourir, un vieux pasteur qui ne croit plus, un pianiste de jazz célèbre et vieux avant l'âge, une jeune femme très désirée, et puis les morts demeurés si vivants et tous les souvenirs qui les accompagnent : ceux des deux guerres mondiales, des dragonnades du XVIIe siècle, et même de la préhistoire. Un roman à la fois crépusculaire et illuminé par l'amour de la vie. Derniers mots de la centenaire : «Je meurs, enfin, et je suis bien contente.» Bien contente d'aller retrouver son grand amour. Bien contente d'avoir tant vécu. Derniers mots du pasteur : «...ce monde où j'aurai tant aimé vivre.»

On pourra s'étonner que la centenaire, femme du peuple, parle comme un livre (elle est le principal narrateur), mais on s'en fout : les scènes qu'elle et les autres nous décrivent sont de plus en plus étranges et belles, et somptueuse la voix de l'auteur qui parle à travers eux. Thibaux pourrait me raconter n'importe quoi, je goberais tout, j'en redemanderais, tant sa phrase est riche et sensuelle, gorgée de bruits, d'odeurs, de saveurs, tant elle se déroule avec une abondance, une plénitude à la Chateaubriand, tout en restant simple et vive :

«Même si le corps se dégrade, si les mains se fripent et se couvrent de ces taches de son annonciatrices d'une déchéance que l'on croyait réservée aux autres, à ceux qu'on consolait, la jeunesse, au fond de nous, reste vivace, invaincue, plus agressive que les fleurs sauvages qui, chaque printemps, envahissent les gares de montagne et poussent entre les rails, sur les voies où les trains ne passent plus.»

Impatient de lire un autre roman de lui, il en a déjà écrit une dizaine, pourquoi pas Le chemin d'Alix ou Monsieur mon frère, dont l'ami Jean-Claude Lebrun a chanté les louanges dans ses précieuses chroniques ?

Que de bonheurs avec les livres en septembre ! J'en ai presque le tournis. Sans parler du cinéma...

Suite de la rétrospective Michel Deville, deux films par mois. Premier coffret de l'intégrale en DVD, celui des œuvres du début. Glissons sur L'appartement des filles, film de commande un ton en dessous, et posons-nous devant À cause, à cause d'une femme (1963).

À cause de deux femmes en fait : celle qui accuse le jeune séducteur (Jacques Charrier) d'un meurtre et celle dont il va tomber amoureux.

Deville et Nina Companeez, la scénariste-monteuse, ont décidé d'écrire un polar, mais leur film ne cesse de s'échapper au galop vers l'histoire d'amour — comme son héros fuyant les policiers en même temps que les femmes, que l'insatiable cavaleur cueille et largue aussitôt. Or voilà que le tombeur tombe, frappé par un mal inconnu : l'amour. On le voit plusieurs fois buter contre une vitre à travers quoi il observe, fasciné, celle qui se refuse. Le film oscille entre tourbillons et contemplation, gambades légères et douloureux points d'orgue. Encore un film à la fois tout-fou et maîtrisé, débordant d'invention, de séduction, scintillant de toutes ses jolies femmes, Jill Haworth, Odile Versois, Marie Laforêt, Juliette Mayniel, Mylène Demongeot, et plus que jamais éclatant de jeunesse.

Charrier et Demongeot. |

Et voici, tout neuf sur nos écrans, un film assez devillien : La fille de Monaco, d'Anne Fontaine. Une histoire d'amour, mais pas forcément celle qu'on croit, au sein d'un trio étrange : le grand avocat beau parleur coincé que campe un Fabrice Luchini au sommet de son art, et ses deux contraires absolus : une jeune bombe sexuelle arriviste (Louise Bourgoin), et le garde du corps mutique (Roschdy Zem) chargé de le protéger. Le scénario, brillantissime jusque là, dérape assez gravement sur la fin, mais ce qui précède, porté par un trio d'acteurs parfaits, a la force et la grâce des plus belles comédies d'autrefois.

Et revoilà les frangins Dardenne (et d'Ardenne) qui agacent un peu à force de rafler tous les prix à Cannes. Leurs films valent mieux que ces honneurs convenus. J'aime celui qui nous arrive, Le silence de Lorna, comme j'avais aimé les tout premiers. Leur caméra, devenue maladivement agitée, se calme à nouveau, cesse de nous violenter, nous laissant plus libres, plus lucides, mieux à même de scruter le moindre geste (car chez eux plus que chez les autres encore, tout passe par les plus petits détails, les plus concrets), de sentir l'histoire, de découvrir les personnages, comme toujours complexes, mouvants, imprévisibles — les deux héros du moins. Lequel nous bouleverse le plus, de la jeune immigrée prête à vendre son âme pour un passeport, ou du jeune drogué qui pour survivre a besoin de son amour ? Arta Dobroshi et Jérémie Rénier les jouent si prodigieusement qu'on en oublie qu'ils jouent. Encore une histoire de chute et de rédemption, profondément chrétienne — je n'ai pas dit catho, mais chrétien au meilleur sens du terme, sans papes ni évêques, sans mômeries ni mensonges. La scène où Lorna se met nue devant son junkie est l'une des plus étonnantes et déchirantes que j'aie jamais vues.

Après de tels moments, comment terminer un film ? Que la fin soit un ratage total n'a strictement plus aucune importance.

Aurons-nous le temps de tous les voir, ces DVD que je continue d'amasser comme l'écureuil ses noisettes avant l'hiver ?

Il n'y a pas que les films : impatients de plonger dans la série Palettes, qui aide à mieux regarder les tableaux (juste un avant-goût, les autoportraits de Rembrandt, un régal), nous terminons d'abord le coffret de Télérama sur les comiques. Devos, Bedos, Robin, Joly, Palmade, Métayer, Vanier, les Inconnus, tous ne nous emballent pas autant, mais nous découvrons les Inconnus, après tout le monde, avec délices ; quant à Muriel Robin, vraiment pas mon genre de femme, qui me rébarbait d'avance, elle me met dans sa poche en cinq minutes, balayant mes réticences par la force de ses textes, la richesse de sa gestuelle, de ses mimiques, et sa volcanique énergie. Ah, «Histoire drôle» ! Ah, «La boum» ! La Robin y campe une vieille qui veut faire ami-ami avec les jeunes, risible d'abord, pathétique soudain.

Autre comique : notre ministre de l'Éducation nationale, qui vient de proposer des médailles pour les bacheliers, comme il dut y en avoir avant 1914, mais relookées façon Jeux de Pékin. À quand le rétablissement du Tableau d'honneur et de la Croix, sponsorisées par TF1 ? Pétain et Tapie réunis ?

Darcozy, porte-drapeau de la Nouvelle Ringardise. Médaille d'or du lancer de conneries.

J'apprends que l'auteur du projet fut pendant vingt ans prof de khâgne à Louis-le-Grand, avant de se prostituer ; j'ai beau être bien placé pour savoir qu'enseigner à Louis-le-Grand n'empêche pas la connerie, je suis sous le choc. On dit que cet homme est tout sauf un débile ; s'il dit des conneries, c'est délibéré, c'est qu'il prend les jeunes et leurs parents pour des cons.

Entendre ce type et ses semblables pourrait donner parfois des idées de suicide ; choisissons d'en rire — comme ces beaux messieurs le font dans notre dos.

1902-2008. |

Comment le discours de l'Ami des riches, «gigantesque bras d'honneur adressé au plus grand nombre», a-t-il pu séduire tant de pauvres ? Qu'est-ce qui pousse les agneaux avec tant d'ardeur dans les bras du petit méchant loup ? Pourquoi les veaux ont-ils voté pour les vautours ?

Beaucoup de livres s'attaquent à cette énigme. L'un des meilleurs sans doute : Rêves de droite, sous-titré Défaire l'imaginaire sarkozyste, aux éditions Zones. La politique, art du mensonge, plus que jamais. Les politiciens, marchands de rêves. L'auteur, Mona Chollet, analyse au microscope, textes à l'appui, la poudre aux yeux du nouveau discours de droite. C'est de l'excellente pédagogie, claire et frappante, qui n'atteindra que les convaincus mais les défoulera utilement.

Parmi les pages les mieux senties, qu'on lit réjoui d'un œil et consterné de l'autre, il y a celles sur la paupérisation intellectuelle et morale d'une bonne partie de nos soi-disant élites. Juste analyse du lien nauséabond entre houellebecquisme et sarkozysme : «un certain snobisme culturel de masse, faisant du cynisme un signe de discernement suprême...» Cruel portrait de Kundera, bel insolent de notre jeunesse, devenu toutou des puissants, qualifiant d'«homme au-delà des clichés» le plus clinquant cliché de notre vie politique malade.

Une fois la droite démontée, réduite à son peu de chose, la deuxième partie du livre s'en prend à la gauche. Il y a là des passages moins convaincants, un peu raides parfois, je ne suis pas sûr que diaboliser à ce point l'entreprise soit une attitude efficace, mais dans l'ensemble l'auteur évite le sectarisme et le pharisaïsme, reconnaissant que «nous sommes tous empoisonnés», plaidant pour plus de réalisme et de nuances, cherchant une voie étroite «entre le puritanisme sinistre de la gauche authentique et les orgies cyniques de la gauche caviar». Et j'aime aussi son refus d'opposer l'individuel et le collectif, car «la vigueur de l'un se nourrit de celle de l'autre ; ce qui travaille pour l'un travaille aussi pour l'autre.» À méditer.

Et puisqu'on parle pédagogie...

On assiste au développement spectaculaire d'une genre littéraire nouveau : le témoignage d'enseignant. Genre strictement codifié : l'auteur doit impérativement sévir (et être sévi) dans un collège pourrave de Seine-Saint-Denis, pardon : du Neuftrois. J'en ai plus que ma claque, mais me suis laissé berner comme un bleu, une fois de plus, par une quatrième de couve malhonnête qui vantait une «promenade pittoresque». En fait, Collèges de France de la jeune Mara Goyet (jeune pour l'état-civil), avec son lot d'horreurs habituelles, est une nième et fastidieuse descente aux enfers, équivalent littéraire d'une poubelle qu'on vous vide sur la tête. C'est glauque de chez glauque — j'emploie exprès ce cliché usé jusqu'à la corde, puisque ce bouquin l'est tout entier ou presque, hormis deux ou trois jolies pages et une bonne colère contre l'abaissement de certaines exigences pédagogiques.

Pas un mot pour situer les limites à l'universalité de l'expérience. Pas un mouvement d'affection ou d'intérêt pour les élèves. Tous des monstres ou des têtes de nœud. Ceux qui gardent leur paletot en classe qualifiés d'«attardés manteaux». Certains bouquins sont à fuir autant que les lieux qu'ils décrivent. Et j'apprends que la dame remet ça cet automne ! Tous aux abris !

Pendant que Mme Goyet affronte l'horreur quotidienne, il y en a qui se la coulent douce dans les moelleuses délices de la retraite, à quelques (ban)lieues de là, nous y reviendrons. Plutôt sympa, la retraite, même si quelque chose manque par moments... Nostalgie, quand tu nous tiens, faisons un tour au lycée de Chèvres, chez Martine Damerment par exemple, à son cours d'Arts plastiques, pour faire la bise aux mignonnes de terminale qui me subirent l'an dernier.

Au programme, ce matin-là, présentation et discussion de la vidéo (http://fr.youtube.com/watch?v=s4nn1oQrBtU) qu'Alicia vient de réaliser sur le thème proposé cette année : la peau. Une jeune aveugle qui voit avec ses mains. Ses mains qui tâtonnent, explorent, découvrent un visage de chair, modèlent un visage d'argile. Quatre minutes d'images intenses et subtilement cadrées, de sons finement choisis, de sensibilité, de maîtrise extrêmes.

Bonheur d'être assis au milieu d'eux. Bonheur de voir mûrir le talent d'Alicia, par ailleurs excellentissime dans toutes les matières, à qui je mettais cette appréciation en juin sur son livret scolaire : «On en rêvait, elle est venue».

Les autres aussi ont du talent ! Je reviendrai vous voir, les filles.

Malvoyante, mais bien touchante. |

Le mois prochain, le retraité racontera sa nouvelle vie. Il regardera les dessins de ses élèves et le film de Bertrand Cantet. Il se reverra jeune encore, courant cent kilomètres. On écoutera Led Zeppelin avec François Bon, yeah ! On chassera le lion avec Olivier Rolin. Il y aura aussi, sans doute, un ou deux jeunes, dont Laurent Nunez. Et nos deux compagnons de l'année, Flaubert et Deville.

(réponse sur le numéro de la citation...)

Qu'est-ce que la vérité par rapport au besoin de calme dans le troupeau ?

Toutes les sociétés mentent comme elles respirent, mais il faut respirer pour vivre.

Toute vérité dite deux fois est un mensonge.

Les Scorpions ne doivent pas se faire de mauvais sang ! Voir un bon vieux film de vampires leur permettra d'oublier la saignée de leur porte-monnaie, leur triste vie et leur mort sûre (aïe aïe aïe !) en s'amusant un bon cou. Cela les rendra plus vaillants au pieu. Le Nosferatu de Werner Herzog, avec Klaus Kinski ? Il y a de belles choses dedans, mais rien ne vaut celui de Friedrich Murnau, l'un des chefs-d'œuvre du muet. Ceux qui le verront ont bien de la veine.

Max Schreck dans le Nosferatu de F.W. Murnau (1922). |